|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

高校説明会

高校説明会

|

|

|

|

|

|

本日(17日)の5・6・7校時、第3学年は進路説明会を実施しました。本日は公立(県立・私立)高校の14校を実施し、明日は私立高校の16校を実施する予定です。

コロナ禍でなければ、夏季休業中にもっとたくさんの体験入学等が行われたと思います。ですから、今回の高校説明会で、自分があまり意識をしていなかった高校にも、「こんな学校だったんだ‼」と改めて気付かされる部分があったかもしれません。生徒たちは、自分の夢実現をより現実につなげてくれそうな学校が見つかったでしょうか

各高校からは進路担当の先生だけでなく、自ら本校にお越しになり、自校のアピールをされている校長先生・副校長先生もおられ、定員割れが続く高校も相当数ある中、どの学校も必死なんだなと感じました。また、高校の魅力を伝える動画を流したり、高校と本校をオンラインでつなぎ、高校生の先輩たちが直接画面に登場してアピールしたりと様々な工夫をされていました。

こういう説明会では、最後に「質問はありませんか?」と聞かれるものの、特に質問もなく終わることが多いのですが、本校の3年生は、しっかり質問できます。というか、本当に質問したいからしているのでしょう。進路意識の高さを感じます。

中体連駅伝大会の選手推戴式

中体連駅伝大会の選手推戴式

|

|

|

始業式に引き続き、10月21日(金)に大津町運動公園周回コースで開催される菊池郡市中学校体育大会(中体連)駅伝大会の選手推戴式を行いました。

まず始めに、代表選手の紹介がありました。出場者メンバーは、調整具合で最後の最後に決定するそうで、本日はチーム全員の紹介でした。

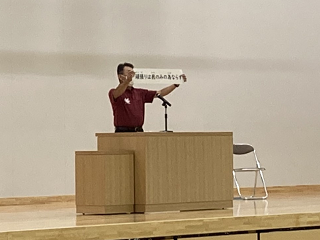

続いて校長の話となり、私からは先日の終業式で話した「頑張りは我のみに為ならず」と再度提示し、ただし「駅伝の場合、その頑張り方が重要。そのためにこれまで練習してきたはず。その成果をしっかり発揮して目標を達成してほしい」と激励しました。

その後、女子チームのキャプテンの 河﨑 さんから宣誓がありました。これまでの様々な苦労や努力を重ねてきたことを振り返りながら、必ずチーム一丸となって結果を残したい。」という並々ならぬ決意が述べられました。男子は2位、女子は3位を目標としているそうですが、昨年度1・2年生だけのチームで大健闘したことを思い出すと、決して叶えられない目標ではないと思っています。

最後に、生徒会長の 三村 さんから、激励の言葉がありました。合志楓の森中のみんなで応援しています。思う存分走り抜いてきてください。

就任式及び後期始業式

就任式及び後期始業式

|

|

|

本日(13日)から、令和4年度の後期がスタートしました。本日は、大掃除の後、体育館で就任式及び後期の始業式を実施しました。

就任式では、本日から着任された 上林 華那 先生の紹介を行いました。上林 先生は、産前・産後休暇及び育児休業中の 吉留 先生の代替として任用することになった先生で、やっと未補充の状況を解消することができました。ただし、理科担当の 吉留 先生の授業を補填するためには、すでに非常勤講師の 北田 先生に来ていただいているため、校内人事によって、未配置の状況であった特別支援教育加配として勤務いただき、実質的には先日から産休に入った 平野先生の業務をお願いすることにしています。このような特段の配慮をいただいた県教育委員会には、心より感謝申し上げたいと思います。なお、上林 華那 先生は、昨年度本校に勤務いただだいた 上林 匠 先生とご夫婦であり、いろいろ話を聞いて本校に勤務することをとても楽しみにしておられたそうです。

次の始業式では、今回は 髙橋 教頭先生にお話をしていただきました。教頭先生は、頭に青色と黄色のはちまきをつけて登壇され、「一体何をされるのだろう」と生徒たちは興味津々。実は、青色のはちまきを前期、黄色のはちまきを後期に例えて、黄色の端つまり本年度3月に、自分はどういう姿でありたいかを思い浮かべ、それに向けて後期を充実させようという旨のお話しでした。それにしても、教頭先生はお話がとても上手で、これからは私(校長)なんかより、いつも教頭先生に話してもらった方がいいんじゃないかと思うぐらいです。いつ校長先生になられても大丈夫ですね。

駅伝の試走(2回目)

駅伝の試走(2回目)

|

|

|

|

|

|

本校の駅伝チームは、10月21日(金)に大津町運動公園の周回コースで開催される菊池郡市中体連大会駅伝大会へ向け、日々の練習を頑張っているところです。

本日(12日)の午前中、運動公園での2回目の試走を行いました。風が強い中でしたが、駅伝メンバー達は、それぞれの全力を尽くして走っていました。また、同様に試走に来ている他の中学校の走りに刺激をもらいながら、走り抜くことができていたようです。

男子は2位入賞、女子は3位入賞を目指していますが、この目標は、昨年度1・2年生だけのチームで大健闘した結果からしても、不可能ではないと思っています。本番まであと1週間。これからは練習しすぎないこともまた作戦の一つです。しっかりと調整して、最高のパフォーマンスを見せてくれることを期待しています。

頑張りは我のみの為ならず(前期の終業式)

頑張りは我のみの為ならず(前期の終業式)

|

|

|

|

|

|

本日(7日)は、1校時に大掃除をした後、1校時の途中から2校時にかけて、体育館で前期の終業式を行いました。

終業式に先立ち、表彰を行いました。以前の「学校生活(ブログ)」にも書いていますように、最近本校の部活動はとても調子がよく、たくさんの団体・個人の表彰を行いました。

終業式では、まず各学年代表および生徒会執行部代表の生徒4人が、「前期の振り返りおよび後期へ向けた抱負」を発表してくれました。4人とも原稿やタブレットを手にはしていましたが、それを読むのではなく、自分の言葉でしっかりと発表してくれました。内容的には。特に自分の弱さや足りなかった部分にも目を向け、本音で語ってくれていたので、聞いている生徒たちにも共感できる部分がたくさんあったのではないかと思います。

校長の話では、始めに2つの嬉しい報告をしました。その1つ目は、令和4年度熊本県教育功労(優秀教職員)表彰に本校の 光永 万美 先生が選ばれたことです。その功績として評価された一番大きな部分は、壁新聞作成を通した国語教育です。ご承知のとおり、昨年度本校から出品した壁新聞の作品は、熊日賞、最優秀賞、優秀賞(1席~3席)を受賞しました。光永 先生のご指導を受けながら、現3年生の壁新聞チームの生徒たちが頑張ってくれたことが、今回の表彰につながったのではないでしょうか。なお、この表彰は、過年度に 髙橋 教頭先生と保健室の 橋爪先生も表彰されています。

2つめは、文部科学省が発行している「中等教育資料」という月刊誌のグラビアページに、本校で取り組んでいるプレゼン教育が紹介されることです。そこで使われる写真は、昨年度の学習発表会の様子(壁新聞「楓の軌跡」チームの発表場面)になりました。これも、生徒たちが日頃からプレゼンテーションを通じて意欲的に学習活動に取り組み、豊かで確かな力を高めてきたおかげです。「合志楓の森中学校」の知名度が、熊本県を超え全国に広がりつつあることを生徒たちに紹介しました。

このように、本校の生徒たちは先生方とともに、様々な実績を残してきました。生徒たち一人一人の頑張りが、合志楓の森中学校の歴史と伝統を創るのに大きく貢献していることを踏まえ、私から自作の「頑張りは我のみの為ならず」という格言を生徒たちに送りました。

生徒たちの数々の頑張りが見られる中ですが、最後にさらに頑張ってほしいこととして「英語」をあげました。TSMCの熊本県進出の動きを受け、熊本市内にインターナショナルスクールの中等部ができる予定だそうですが(これまでは幼稚部・小学部のみ)、「インターナショナルスクールに行かなくても、英語力を高められる学校にしたい」、先日の知事出前ゼミを振り返り、「逆境の中で夢を実現した 蒲島 知事も英語でコミュニケーションできる自信がなかったら、アメリカに渡ることはなく夢を叶えることもなかったはず」、「英語が使えれば、皆さんの人生の選択肢が増え、夢を叶えやすくなる」という旨の話をしました。

「英語で他校、他郡市、他県を凌駕する」という校長の夢(もはや野望)が、この合志楓の森中の精鋭たちになら不可能なことではないかもしれない。そんな気持ちになっています。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

57万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。