|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

「自治」の精神が溢れている(生徒集会)

「自治」の精神が溢れている(生徒集会)

|

|

|

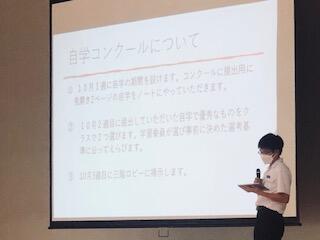

本日(6日)の7校時、体育館において生徒集会を行いました。もちろん進行から発表まですべて生徒たちで行いました。

本日の内容は、主に各委員会で話し合った内容の発表でしたが、そのほとんどが小中合同の委員会で取り組む活動の紹介やお願いで、すべてプレゼンテーション形式で行いました。各委員会の発表者(委員長又は副委員長)のプレゼンテーションについては、まあ見事なものです。大人の世界でも十分通用するレベルだと思いますし、中には「これって結婚式の司会者?」みたいに勘違いするほどの言葉使いも‥‥。

また、内容的にも一生懸命練ったと思われるユニークな内容が多く、小中合同で行うことに対する様々な配慮も聞かれました。あえて一つ注文を言うなら、「してください」的な言い方より「一緒にやりましょう」的な言い方の方がさらに良かったかなと思います。

とにかく本校の生徒会(委員会)活動には、「自治」の精神が溢れています。それがとても嬉しいし、誇らしい校長でした。

逆境の中にこそ夢がある(知事出前ゼミ)

逆境の中にこそ夢がある(知事出前ゼミ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

本日(4日)の5・6校時、本校体育館で、 蒲島 郁夫 熊本県知事をお迎えし、知事出前ゼミを実施しました。

この出前ゼミは、蒲島 知事がご就任以来、続けてこられたことで今回で71回目になりますが、ここ数年はコロナ禍のため中止していたので、久しぶりの実施となります。

知事のお話を全てここに書き出すことはしませんが、極貧生活の幼少時代からいわゆる「落ちこぼれ」だった高校時代。農協職員からアメリカでの農奴のような生活を経て、ついに東大教授へ。さらには熊本県知事への転身を図られた紆余曲折の人生を、プレゼンテーションのスライドに実際のエピソードを交え、語っていただきました。

また、熊本地震や熊本豪雨に見舞われる中、県民の最大幸福量を目指して取り組まれている県政の概要や、TSMCに象徴される熊本の未来像についても語られました。

最後には、① 人生の可能性は無限大、② 逆境の中にこそ、夢がある、③ 夢を持ち、夢に向かって一歩を踏み出す、④ 期待値を超える(120%の努力)とまとめられ、まさしく子供たちに勇気を与え、夢を大きく膨らませる一助になる有意義な体験だったと思います。

後半には、サプライズで熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンが登場し、会場を沸かせてくれました。ちょっとした不手際で、ダンスの曲が途中でとまるハプニングがありましたが、それも上手なフォローでみんなの笑顔につなげてくれる、さすが「しあわせ部長」くまモンです。

終盤に2人の生徒が質問をしましたが、「皿を割れ」のお話からチャレンジすることの大切さや、ふるさと熊本の素晴らしさを伝えていだくことになるナイスな質問だったと思います。また、三村 生徒会長のお礼の言葉では、このゼミのお話を自分たちの今後につなげていく決意が述べられ、知事から「立派な挨拶」とお褒めの言葉をいただきました。質問した2人と三村 会長はくまモンのバッチもらえてラッキーでしたね!!

ご多忙の知事は、講演が終わると直ちに次の公務へ向かわれましたが、知事をお見送りする際、知事が私(校長)に「素直ないい生徒たちですね。」とお褒めを言葉をかけていただきました。「その通りです」とはなかなか言えないので、謙遜して「ありがとうございます」と申し上げました。

英語検定

英語検定

|

|

|

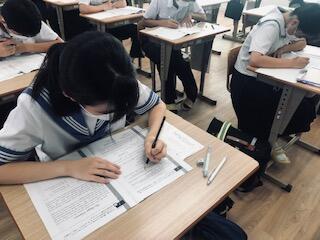

今週26日(月)に全校生徒を対象に実施した英検IBAに引き続き、本日(30日)の6校時、3年生は全員、1・2年生は希望者が英語検定を受検しました。3年生については、公費による受検料全額補助があり全員受験となりますので、英語の授業としてカウントしました。また、2年生については、教育公務員弘済会から一部補助があります。

中には2級(高校卒業程度:3年生3人)や準2級(高校中級程度:3年生17人・2年生1人)のハイレベルにチャレンジした生徒もおり、そのことがまずは「凄いな!!」と思います。準2級の問題をちょっと見せてもらいましたが、正直、私(校長)はお手上げでした。また、それ以下の級であっても、各自がそれぞれのレベルにあった級を受検し、自分の英語力の向上につなげてくれることに大きな意義があると思っています。もちろん合格した場合は、その人が(履歴書等で)一生使える自分の能力を示す指標になりますし、高校入試の調査書等にも記載します。

また今回も、小学生(3級:2人)が受検しました。小学生の場合、通常は自分の学校とは別の会場に行って受検することになるのですが、これも小中校舎一体型のメリットと言えるでしょう。

私(校長)が日頃から唱えている「国際的視野を広げる」ためには、国際的な公用語である英語は必要不可欠だと思っています。このことについては、学校便り(楓の誉(第10号)R4.1.14 ・ 楓の誉(第5号)R4.8.31 等)でも言及していますので、よろしければそちらもご覧いただければ幸いです。

フラワーアレンジメント教室

フラワーアレンジメント教室

|

|

|

|

|

|

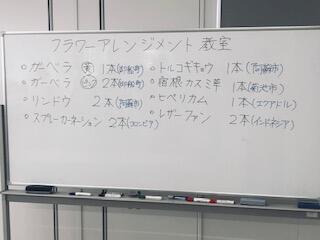

本日(29日)の3・4校時、もみじ学級は合同で、「出張フラワーアレンジメント教室」を行いました。これは、熊本県花き協会が、花き園芸の振興発展を目的として、小中学生を対象に実施している事業です。

ご提供いただいた花きは、ガーベラ(2種類)、リンドウ、スプレーカーネーション、トルコギキョウ、宿根カスミ草などの定番から、ヒペリカム、レザーファンという珍しい花もあり、主に熊本県産で一部海外から輸入された花がありました。園芸が趣味の私(校長)の見立てでは、結構お高い花も含まれているように思いました。

生徒たちは、短く枝を切ってコンパクトにまとめたり、左右非対称にして変化をつけたり、思い思いにアレンジメントを楽しんでいました。それぞれ個性はありましたが、もともとの花が綺麗なので、どれも素敵な作品に仕上がっていたと思います。

このような活動を通じて、生徒たちの興味や関心が広がったり、才能が開花したりすることもあるのではないでしょうか。やはり実際に体験してみることは、とても大事だなと思いました。

美味しかった豚のショウガ焼き(2年家庭科)

美味しかった豚のショウガ焼き(2年家庭科)

|

|

|

本日(27日)の4校時、2年3組の男子生徒2人が、家庭科の調理実習で作った豚のしょうが焼き(+ピーマンともやしの塩昆布炒め)を持ってきてくれました。

せっかくなので、試食をしながら2人と話をしてみると、コロナ禍の影響のため、中学生になってからの調理実習は今回が初めてだそうです。また、作り方、特に味付けについて質問してみました。しょう油、みりん、砂糖と擦ったショウガだそうです。お世辞抜きに本当に美味しかったです。やっぱりショウガがポイントですね。さらに、「擦ったショウガは茶色かった? それとも白かった?」とたずねると、「茶色っぽかったです。」と答えてくれました。それを聞いた私は、「茶色いショウガは、古ショウガと言って2年物。白っぽい1年物は新ショウガと言って、ショウガそもものを食べて、古ショウガは今日みたいに味付けとして使うことが多いんだよ。」と、ついウンチクを話してしまいました。しかし実は、一昨日、生姜が有名な八代市東陽町の東陽交流センター「せせらぎ」へ行って、新生姜を買ってきた際、家庭科の教員免許を持つ妻に教えてもらったことの受け売りでした。

なお、上の調理場面の写真は、2年3組担任の 森 先生が撮ってくれたものです。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

57万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。