給食室から

手作りシチュー

今日の給食:ミルクパン 牛乳 クリームシチュー にんじんサラダ ココアビーンズ

今日は寒い日にぴったりなクリームシチューでした。

山鹿中学校のシチューはルウから手作りしたものです。

小麦粉、バターをよく炒め、牛乳でルウの固さを調整してます。

給食を食べて温まり、午後からの活動もしっかりがんばってほしいです。

和食献立

今日の給食:ごはん 牛乳 魚のバーベキューソース かつおと昆布の和えもの みそけんちん汁

バーベキューソースは玉ねぎ、おろしにんにく、しょうが、酢、みりん、砂糖、濃口醤油、きざんだりんごでつくりました。たまねぎとりんごの甘味と酢の酸味が揚げた魚にぴったり!

人気の「キムタクごはん」

今日の給食:キムタクごはん 牛乳 バンバンジーサラダ スーミータン フルーツムース

今日は生徒に人気の「キムタクごはん」でした。

キムタクごはんは、「キムチ」と「たくわん」が入ったごはんです。

長野県塩尻市の学校給食で考案され、ユニークな名前と美味しさから全国的に広がったそうです。キムチが辛いという生徒もいましたが、美味しそうに食べていました。

12月の給食

寒く冷たい時期となりました。温かい給食で生徒をサポートしていきます。

12月の給食献立予定表をお知らせします。

こちらから → 12月献立予定表.pdf

給食職員一同、安全安心かつ子どもたちを笑顔にする給食づくりに努めていきます。

山鹿の食材をたくさん使った給食

今日の給食:麦ごはん 牛乳 麻婆豆腐 餃子 中華サラダ

今日は中華の献立にしました。麻婆豆腐は木綿豆腐を245丁つかいました。

豆腐は大豆から作られ、私たちの体を作るもとになるたんぱく質を多く含んでいます。

しっかり食べて欲しい栄養の1つです。

また今日は山鹿産の食材をたくさん使っています。ほし椎茸は鹿北町、たけのこ(缶)は鹿北町、

サラダに使っているキクラゲは山鹿、きゅうりは鹿央町で育てられたものです。

これからも山鹿産のものをたくさん使いたいと思います。

カルシウム強化献立

今日の給食:食パン 牛乳 クリームスパゲッティ じゃこまめサラダ ヨーグルト いちごジャム

今日はカルシウムが多いと言われている牛乳、チーズ、ほうれん草、ヨーグルト、じゃこを使った献立です。

骨はカルシウムの貯蔵庫です。カルシウム不足が長期間続くと、骨に蓄えられているカルシウムが失われ、将来骨がスカスカになる病気(骨粗鬆症)になってしまうことがあります。

丈夫な骨を維持するためにしっかりカルシウムを摂ることを意識することを放送で伝えました。

給食室では、クリームスパゲッティを作るときは、麺が水分を吸ってしまうので、生徒が食べる時にちょうどいいクリームスパゲッティになるように計算しながら仕上げています。

手巻き寿司

今日の給食:麦ごはん 牛乳 肉みそ のり、野菜のツナマヨ和え かきたま汁

肉みそは、豚ひき肉、鶏ひき肉を油で炒め、みじんぎりにした野菜や山鹿産のきくらげを入れてさらに炒め、赤みそなどの調味料で味付けしました。

生徒たちは、手巻きのりにごはんや肉みそをのせ、上手に巻いて食べていました。

和食献立

今日の給食【11月21日(金)】:ごはん 牛乳 塩さば 豚汁 おひたし

11月24日は「和食の日」です。和食文化を守り、伝えていくことの大切さについて考える日です。今日は「和食献立」にしました。給食の放送では、「いただきます」や「ごちそうさま」という言葉の意味や、だしについて伝えました。また、元田工務店さんからいただいた「新米」を炊きました。新米、感謝の気持ちでいただきました。

日本の伝統的な食文化「和食」を大切にしていきたいですね。

ふるさとくまさんデー

今日の給食【11月19日(水)】:びりんめし 牛乳 れんこんのはさみ揚げ ごま酢和え 白玉汁

毎月19日は食育の日です。それに合わせて給食では、ふるさとくまさんデーとし、熊本県内の郷土料理や特産品について紹介しています。

今日は「宇城地区」の味を紹介しました。

びりんめしは三角地方に伝わる郷土料理で、精進料理のひとつだそうです。

しぼり豆腐を使い、お肉に見立てています。

山鹿の日「古代ごはん」

今日の給食:古代ごはん 牛乳 チキンカレー トンカツ こんにゃくサラダ

今日は「山鹿の日」の給食でした。古代ごはんとは白米に黒米を混ぜて炊いたごはんです。お米が赤く色付いているのは、黒米にアントシアニンという色素が含まれているからです。この色素は目に良いとされています。今日は鹿央町でとれた黒米を使いました。鹿央町では作る人が減ってきているという現状があるそうです。

秋の献立

今日の給食:麦ごはん 牛乳 ホキの紅葉焼き きゅうりの昆布あえ、のっぺい汁

今日は秋の献立でした。紅葉焼きは、にんじんのオレンジ色で、紅葉を表しました。

のっぺい汁は鹿本町でとれたさといもや、鹿北町でとれた干ししいたけを使いました。

地元のもの、旬のものをたくさん給食にとりいれたいです。

洋食メニュー

今日の給食:食パン 牛乳 鶏肉のコーンフレーク焼き ごぼうサラダ コーンと卵のスープ

鶏肉のコーンフレーク焼きは、鶏肉に塩、こしょう、マヨネーズで下味をつけ、コーンフレークと粉チーズとパン粉を衣にしてオーブンで焼いてつくりました。

教室では、おかわりじゃんけんをしているクラスもありました。

みそおでん

今日の給食:麦ごはん 牛乳 みそおでん 茎わかめサラダ 納豆

おでんは日本料理のひとつです。

今日はかつお節と昆布でだしをとったものに、米みそと赤みそを混ぜてみそおでんにしました。だしがきいた美味しいおでんになりました。

また、今日は鹿本町でとれた里芋をつかいました。

給食に山鹿の食材をたくさん使用したいと思います。

さんまのかば焼き

今日の給食:麦ごはん 牛乳 さんまのかば焼き ゆかり和え 豆腐のすまし汁 アーモンド

さんまは漢字で「秋」の「刀」の「魚」と書きます。さんまが秋に旬を迎え、刀のように細長い形をしていることから、この名前がついたと言われています。さんまは、日本では秋の味覚を代表する食材の1つです。2010年以降、水揚げ量が激減していたそうですが、2025年は久しぶりに大漁になったと言われています。今日も和食献立にしています。よく噛んで食べるように話ました。

11月8日は「いい歯の日」

今日の給食【11月7日(金)】:カルシウムトースト 牛乳 肉団子と野菜のスープ さつまいもサラダ

11月8日は「いい歯の日」です。それに合わせて、給食では、よく噛んで食べるものや歯を丈夫にする働きのあるカルシウムを多く含む食材を使ったものをたくさん取り入れています。

今日はカルシウムトーストに粉チーズ、ごま青のりを入れています。カルシウムがたくさん取れるトーストになっているので、1口30回を目標によく噛んで食べるように伝えました。

また、今日は鹿央町でとれたさつまいもを使ったサラダにしました。「紅はるか」と言う品種のさつまいもです。

今が旬の食べ物の1つです。季節の食材は美味しく栄養もあります。給食からの季節を感じてほしいです。

今が旬の「ねぎ」を使ったソース

今日の給食:麦ごはん 牛乳 鶏肉のねぎソース いそあえ 具だくさんみそ汁

今日は、秋から冬が旬の野菜の「ねぎ」をつかったソースをつくり、鶏肉にかけました。

ねぎは、奈良時代に日本に伝わったといわれ、古くから全国で栽培されてきた歴史ある野菜だそうです。

手作りした「カスタード」

今日の給食【11月5日(水)】:食パン 牛乳 ポトフ フルーツカスタード 大豆といりこの香りあえ

今日はカスタードを手作りし、フルーツと合わせてフルーツカスタードにしました。

カスタードは牛乳、卵、砂糖、米粉で作りました。こげやすく、ダマになりやすいのですが、調理員さんが上手に作ってくださいました。

生徒から「美味しかった」という言葉をたくさん聞くことができました。

11月の献立予定表

朝夕冷え込む時期となってきました。引き続き食から生徒をサポートしていきます。

11月の給食献立予定表をお知らせします。

こちらから → 11月給食献立予定表.pdf

給食職員一同、安全安心かつ子どもたちを笑顔にする給食づくりに努めていきます。

にんじんごはん

今日の給食:にんじんごはん 牛乳 きびなごカリカリフライ かみんこサラダ つみれ汁

にんじんごはんは、千切りにしたにんじんとごはんを一緒に炊き込み、

炊き上がったごはんにゆでた枝豆、塩昆布を混ぜて作っています。

11月8日は「いい歯の日」です。今週は歯の健康によい食品やよく噛んで食べる食品を給食に取り入れています。

今日は「かみんこサラダ」にしました。よくかむ「ごぼう」や「さきいか」を使いました。

「さきいか」はよく噛むようにオーブンで一度焼いてかみごたえが出るようにしています。

山鹿の日(からいも飯)

今日の給食:からいも飯 牛乳 ししゃもフライ 梅かつお和え 豆腐汁

今日は山鹿の日の給食で郷土料理の「からいも飯」を紹介しました。

豆腐汁も山鹿の郷土料理のひとつで、豆腐を三角に切るという特徴があります。

山鹿には郷土料理がたくさんあります。大切に伝えていきたいです。

秋の味覚の「さつまいも(からいも)」甘くて美味しかったです。

チーズダッカルビ

今日の給食【10月30日(木)】:麦ごはん 牛乳 チーズダッカルビ もやしのナムル わかめスープ

チーズダッカルビは、カップにゆでたキャベツ、じゃがいもをのせ、味付けした鶏肉をのせ、

チーズをかけて焼いて作りました。

生徒たちは美味しそうに食べていました。

読書週間(3日目)

今日の給食:ヨーグルトポムポム 牛乳 豚肉と野菜の煮込み コーンサラダ

今日は「5分後に美味しいラスト」という本を紹介しました。

この本は1話5分で楽しめる短編小説集です。自然と笑顔になれるような本です。

ヨーグルトポムポムは「おはよう、白雪姫」に出てくる料理で、「ポム」とはフランス語で「りんご」を意味する言葉です。

(りんごが入った焼いたケーキです。)

ヨーグルト、ホットケーキミックス、小麦粉、砂糖、バター、卵、りんごを入れて生地を作り、オーブンで焼いて作りました。

朝からりんごを洗い、約100個のりんごを切る作業から始めました。たくさんのりんご、ヨーグルトが入った生地を一つずつカップに入れる作業など大忙しの給食室でした。

3日間絵本や食に関する本を紹介しました。

図書の先生に今回紹介した本を図書室へ入れてもらいましたので、ぜひ読んでみてください。

読書週間(2日目)

今日の給食:セルフおにぎり 牛乳 照り焼きチキン お野菜つみれ汁 昆布あえ

今日は「おにぎり」について紹介します。

おにぎりは、ご飯を三角、俵、円柱形、球形などの形に作り、のりで包んだものです。

梅干しや昆布、鮭などの具材を入れて食べることが多いです。持ち運べ簡単な調理ででき、手づかみで食べることができるため、日本で古くから今日に至るまでよく食べられています。

地域や家庭によって握り方も様々。中に入れる具もそれぞれ違います。自分はどんな具が好きなのか、家ではどんな握り方をしているのか話してみると、楽しいですよ。

読書週間(1日目)

今日の給食【10月27日(月)】:麦ごはん 牛乳 いわしのおかか煮 ポテトチップスサラダ ふ汁

10月27日から11月9日までの1週間は読書週間です。

今日から3日間本に出てくる料理を給食用にアレンジして出します。

今日は世界に最初のポテトチップスです。クラムさんのレストランはいつも大賑わい。

ある日1人の紳士がやってきてポテトを注文しました。ところが、、、、、。

ポテトチップスが誕生した話です。山鹿中学校の図書室にもあるので読んでみてください。

今日はじゃがいもを千切りの厚さにスライスして、油で揚げています。

ポテトの香りが校舎まで届いていたみたいでした。

写真の魚の向きが反対でした。

チリコンカン

今日の給食:コッペパン 牛乳 チリコンカン ジュリアンスープ フルーツジュレ

チリコンカンは、アメリカやメキシコでよく食べられている料理の1つです。本来はスパイシーな料理ですが、給食用に優しい味付けにしてあります。

本場のチリコンカンはレッドキドニービーンズといって、赤いインゲン豆みたいなものを使うそうです。給食では大豆を使うことが多いです。今日は鹿本町産の大豆を使いました。

苦手な人が多い大豆なのですが体を作るもとになるたんぱく質が多く含まれていると言われています。

和食給食

今日の給食:麦ごはん 牛乳 ホキのみそマヨ焼き おひたし かきたま汁

和食献立でした。和食とは、ごはんを主食とし、季節ごとの食材を使いだしなどを用いて食材の味を生かす日本の伝統的な食文化のことです。

かきたま汁はかつお節と昆布でだしをとっています。だしをしっかりとることで、薄味でも美味しく食べることができます。

熊本県産トマトパン

今日の給食:熊本県産トマトパン 牛乳 秋野菜のシチュー ビーンズサラダ

秋野菜のシチューは、秋野菜の里芋、にんじん、白菜、きのこ類のしめじ、椎茸が入っています。秋野菜は甘みのある野菜が多いのが特徴です。シチューのルウは給食室でバターと小麦粉をよく炒めて(サラサラになるまで)、牛乳を入れてよく練って作っています。とても体力がいる作業のひとつです。

また今日は「熊本県産トマトパン」を使いました。熊本県のはちべえトマトで作ったピューレを使用してあります。

初登場のパンはどうだったでしょうか?

煮物が美味しい季節に

給食の給食【10月21日(火)】:麦ごはん 牛乳 がんもと野菜のうま煮 ミックスナッツあえ 手作りふりかけ

うま煮とは、お肉や野菜を油で炒め、砂糖、みりん、醤油で甘辛く煮つけた日本の煮物のことです。今日は山鹿の特産品のほししいたけやたけのこの水煮をつかいました。

煮物が美味しい季節になりました。じゃがいもや、里芋、さつまいもなどいもを使った料理も給食で増えてきます。給食からも季節を感じてほしいです。

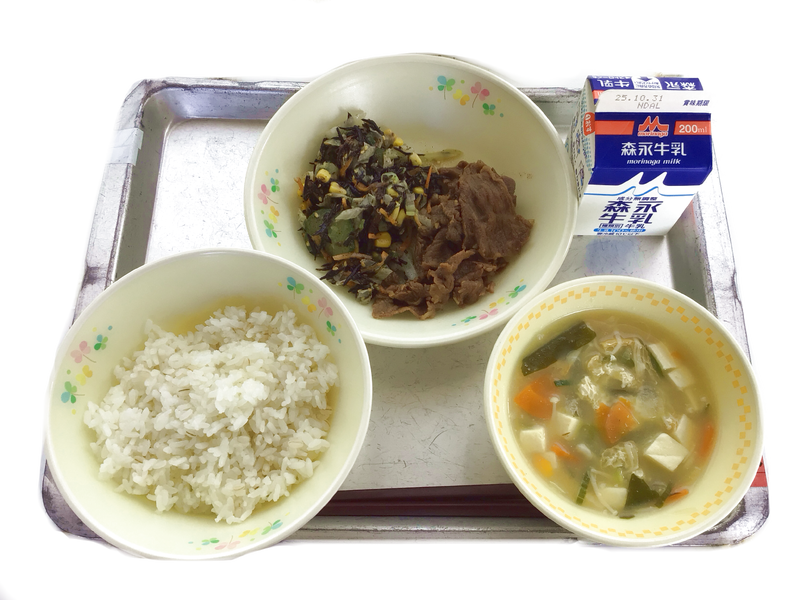

ひじきをサラダに

今日の給食【10月20日(月)】:麦ごはん 牛乳 牛肉の炒め物 ひじきサラダ 豆腐のみそ汁

ひじきサラダは、ひじきを醤油、砂糖、みりんで味付けをして冷ましたものに、蒸した野菜やコーンを混ぜ、マヨネーズで味をつけています。

今が旬のきのこをソースにつかいました。

今日の給食【10月16日(木)】:麦ごはん 牛乳 きのこソースのハンバーグ ほうれん草の和え物 さつま汁

今が旬のきのこをたくさん使ったソースを作り、ハンバーグにかけました。

ぶなしめじは玉名産、干し椎茸は鹿北産です。

給食では、できる限り旬のもの、山鹿や熊本のものをたくさん使用していくようにしています。

照り焼きチキントースト

今日の給食【10月15日(水)】:照り焼きチキントースト 牛乳 卵スープ ささみのごまだれサラダ

照り焼きチキントーストは、食パンにマヨネーズを塗り、照り焼きに味付けした鶏肉をのせ、チーズと刻み海苔を上からかけて焼いています。作業工程が多く、給食室は大忙しの献立の1つです。

生徒たちは美味しそうに食べていました。

竹輪の磯辺揚げ

今日の給食【10月14日(火)】:麦ごはん 牛乳 竹輪の磯辺揚げ ごま和え なめこのみそ汁

竹輪の磯辺揚げは、縦半分に切った竹輪に小麦粉、青のり、水を混ぜた衣をつけて油で揚げています。

今日も主食、主菜、副菜、汁物のそろった献立でした。

今日から1週間鹿本農高から本校卒業生がインターンシップに来られています。

たくさんのことを学んで帰ってほしいです。

手作りカレー

今日の給食【10月9日(木)】:麦ごはん 牛乳 チキンカレー 海藻サラダ ばんかんゼリー

山鹿中学校のカレーは、小麦粉とマーガリンをよく炒めて、ルウから手作りしています。

カレーの香りがいつも教室まで届いているそうです。

みんな大好き「揚げパン」

今日の給食【10月8日(水)】:揚げパン 牛乳 タイピーエン ツナマヨサラダ うまかってん

タイピーエンは春雨をメインに炒めた野菜や豚肉、海鮮、たけのこ、かまぼこ、しいたけなどを入れた具沢山の中華風春雨スープのことです。揚げパンは、人気メニューのひとつです。山鹿中学校ではきな粉味が定番です。

中秋の名月

今日の給食【10月6日(月)】:麦ごはん 牛乳 さんまの生姜煮 ゆかり和え 里芋のみそ汁

2025年の中秋の名月は10月16日です。

中秋の名月(お月見)は秋の澄んだ空気の中、月を愛でながら豊かな収穫に感謝し翌年の豊作を願う日本の伝統行事です。

満月をかたどったお月見団子や秋の収穫に感謝して供えられる里芋、栗、さつまいも、かぼちゃなどを飾ったり食べたりします。

今日は鹿本町で育てられた「里芋」を使ったみそ汁にしました。

人気の魚料理

今日の給食【10月3日(金)】:麦ごはん 牛乳 魚のにんにくソースがけ 昆布のさっぱり和え けんちん汁

学校給食は「児童又は生徒一人一回あたりの学校給食摂取基準」が定められています。また、家庭で不足しがちな栄養素が取れるように考慮しながら、栄養バランスの良い給食を作っています。

栄養バランスの良い食事を摂るには、主食・主菜・副菜・汁物をそろえると色々な食品を摂ることができ、自然と栄養バランスが整います。

今日は人気の魚のにんにくソースがけでした。ねぎ、にんにくがたくさん入ったソースですが、味のきめては、「ごま油」です。

「和食献立」

今日の給食:麦ごはん、牛乳、鶏肉のナッツ焼き、ちくわのごまあえ、豆腐のすまし汁

鶏肉のナッツ焼きは、鶏肉をピーナッツバター、おろし生姜、味噌、砂糖、醤油などの調味料で味付けしてオーブンで焼いて作りました。

また、今日は「和食献立」でした。すまし汁は、かつお節と昆布でだしをとりました。

「だし」をしっかり取ることで薄味でも美味しく食べられます。

今が旬のきのこを使ったスパゲッティ

今日の給食:ミルクパン 牛乳 きのこスパゲッティ コールスローサラダ

今日は今が旬のきのこをたくさん使ったスパゲッティでした。きのこにもたくさん種類がありますが、今回は干し椎茸、エリンギ、マッシュルーム、しめじを使いました。しいたけは苦手な人も多い食材ですが、食物繊維のほか、カルシウムの代謝に役立ち、骨を丈夫にする働きがあるビタミンDも多く含んでいるそうです。

今日は鹿北町の干し椎茸を使いました。

1-5リクエスト「チキン南蛮」

今日の給食:麦ごはん 牛乳 チキン南蛮 かつお和え 呉汁

今日は1-5リクエストのチキン南蛮でした。

鶏肉に小麦粉をまぶし、油で揚げ、甘酢につけタルタルソースをかけて食べました。

生徒に人気でした。

10月の献立予定表

朝夕が幾分涼しくなってきました。明日から10月です。食から生徒をサポートしていきます。

10月の給食献立予定表をお知らせします。

こちらから → 10月給食献立予定表.pdf

給食職員一同、安全安心かつ子どもたちを笑顔にする給食づくりに努めていきます。

厚揚げ料理

今日の給食:麦ごはん 牛乳 厚揚げとキャベツのみそ炒め にらたま汁 ムース

厚揚げは豆腐を厚めに切って油で揚げたものです。今日は厚揚げを一度茹で、炒めた野菜と合わせ、みそなどの調味料で味付けしています。

一度茹でることで、厚揚げがくずれにくくなります。

生徒に人気の「はちみつレモントースト」

今日の給食:はちみつレモントースト 牛乳 豚肉と野菜の煮込み ビーンズサラダ チーズ

はちみつレモントーストは、マーガリン、砂糖、はちみつ、レモン果汁をよく混ぜて、パンにぬって作っています。

生徒に人気のメニューのひとつです。

みんなの笑顔があふれますように・・・

手作りルウの「ハヤシライス」

今日の給食:ハヤシライス 牛乳 海藻サラダ ヨーグルト

山鹿中学校のハヤシライスは「ルウ」から手作りしたものです。甘みを出すために玉ねぎを半分はよく炒め、のこりはくし形に切り食感が残るようにしています。

鹿央町の「梨」をつかった給食

今日の給食:食パン 牛乳 元気が出るレバー ラビオリスープ 梨 黒豆きなこクリーム

レバーを使った給食でした。レバーが苦手な生徒もいますが、一生懸命食べる姿がありました。

生徒が食べやすいように、レバーだけでなく、鶏肉を一緒に揚げて醤油などの調味料とからめて作っています。

また、今日の梨は鹿央町でとれたものです。旬のもの、地元のものを美味しく食べました。

豆腐料理

今日の給食:五穀ごはん 牛乳 豆腐のチーズ焼き 磯和え 豚汁

豆腐のチーズ焼きは、豆腐に薄口醤油、みりん、砂糖、糸かつおを混ぜたものをのせ、上からチーズをかけて焼いています。

今日も主食、主菜、副菜、汁物のそろった献立でした。

ふるさとくまさんデー「人吉・球磨」

今日の給食:麦ごはん 牛乳 塩さばのカレー揚げ 梨サラダ つぼん汁

毎月19日は食育の日(ふるさとくまさんデー)です。

今日は人吉・球磨地域の味を紹介しました。

つぼん汁は「おくんち祭」では、必ず赤飯とお煮しめとセットで出されるくらいよく食べられているそうです。

鹿本町でとれた大豆で作った「ポークビーンズ」

今日の給食:パインパン 牛乳 ポークビーンズ いわしのカリカリフライ コーンサラダ

今日は大豆をたくさん使ったポークビーンズでした。大豆は良質なたんぱく質を多く含むことから「畑の肉」と呼ばれています。栄養価も高く、しっかり食べてほしい食材のひとつです。また、今日は鹿本町でとれた大豆を使用しました。

マーボー 豆腐

今日の献立 麦ご飯 マーボー豆腐 もやしのナムル 牛乳 エクレア

カシューナッツ炒め

今日の給食:レーズンパン 牛乳 鶏肉のカシューナッツ炒め ワンタンスープ フルーツ杏仁

鶏のカシューナッツ炒めは、素揚げしたじゃがいもと、澱粉をつけて油で揚げた鶏肉を醤油などの調味料とからめて作っています。

生徒に人気のメニューでした。

秋野菜をたくさん使ったみそ汁

今日の給食:大豆わかめごはん 牛乳 ししゃもの香り焼き ごぼうのサラダ 秋野菜のみそ汁

秋野菜の味噌汁は、秋野菜の里芋、さつまいも、にんじん、しめじをたくさん使いました。秋野菜は体を温める作用があるものや、冬に向けて栄養蓄えるものが多く甘みを増して美味しくなります。さつまいもが入ることで、みそ汁に甘みがでました。