|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

やる気満々!! 新生徒会(リーダー研修会)

やる気満々!! 新生徒会(リーダー研修会)

|

|

|

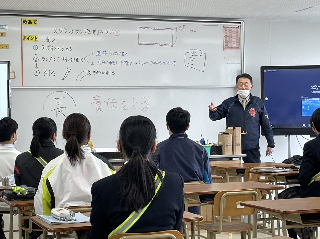

本日(21日)の放課後、美術室で生徒会のリーダー研修会(1回目)がありました。

まずはじめに、私(校長)からリーダーの心構えにとして、執行部役員や委員長の生徒たちと同じ「長」として、私(校長)が日頃心がけていることを話しました。

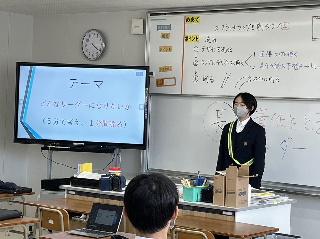

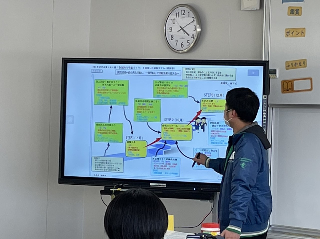

その後、どんなリーダーになりたいのかの意見交換や、生徒会担当の 森 先生から、各委員会の目標(成長モデル)と年間活動計画の設定についての説明などがありました。

本校生徒会では、タブレットPCに標準搭載されている"Teams”(Microsoft社のOffice365で提供されているコミュニケーションツール)をプラットフォームとして、生徒会のリーダー同士あるいはリーダーと担当教師の間でやりとりを行いながら、様々な計画を立てていくことにしています。やる気満々の新生徒会のリーダーたちが、今後のどのような取組みを行ってくれるのか、今からとても楽しみです。

ハンドボールのゲストティーチャー(1年体育)

ハンドボールのゲストティーチャー(1年体育)

|

|

|

現在1年生は、体育の授業でハンドボールを行っていますが、本日は合志市内にあるハンドボールのクラブチームである「HC SONIC」のゼネラルマネージャーの 池辺 健二 様をゲストティーチャーにお招きし、実技の指導をいただきました。スポーツテストの結果から、本校生徒は「投力」に課題があるとの分析結果が出ていますが、その対策としても有り難い限りです。

お会いした瞬間「背が高い!」と感じましたが、かつては全日本チームのキャプテンを務められたそうで納得です。また、それ以上に凄いと思ったのは、生徒たちの「のせ方」です。「チャレンジしている友達を笑っちゃいかん!!」大事なことですが、そういう雰囲気を一瞬で感じ取られたとは、さすが大舞台を経験した方は違うと思いました。同じ言葉でも重みがあります。

本日はポールを使わない基礎練習でしたが、来月にあと数回お越しいただきご指導をいただく予定です。

性に関する指導講演会(2年)

性に関する指導講演会(2年)

|

|

|

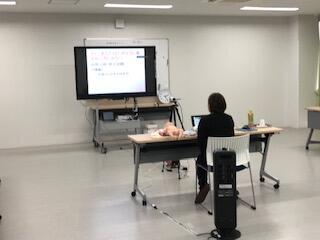

本日(20日)の5、6校時、第1学年はオンラインで「性に関する指導」講演会を行いました。

2年生も先日、「 性暴力のことを知ろう~自分も相手も大切にするために~」というテーマで講話(こちらをクリック)を聞きましたが、1年生は昨年度に引き続き、慈恵病院でお産の手伝いやお母さんと赤ちゃんの健康のケアをされている助産師の 大山 由香 先生を講師にお招きし、「未来ある君たちに伝えたいこと」という演題でお話を聞きました。

ニュース等で話題になるのでご承知かと思いますが、慈恵病院には「赤ちゃんポスト」と呼ばれている「こうのとりのゆりかご」が設置されていることもあり、大山先生は「命の大切さ」を訴えるために小学校・中学校・高校等で数多くの講演活動を行っていらっしゃいます。

今日は性に関する正しい知識とともに助産師だからこそ言える命の尊さを伝えていただきました。生徒たちはその話を受け止め、「命の大切さ」について自分の頭でしっかり考えてくれたのではないかと思います。

合志市議会広報委員さんとの懇談会

合志市議会広報委員さんとの懇談会

|

|

|

|

|

|

本日(17日)の午後、合志市役所で合志市内の中学生と議会広報委員さんとの懇談会が行われました。本校から参加した生徒会執行部の会長、副会長の3人は、他校の生徒や議員さんとたくさん交流ができ、議場にも入ることもできました。3人ともたくさん意見を出しており、笑顔の中、大変有意義な時間を過ごすことができました。(生徒会担当の 森 先生からの情報提供)

|

【生徒会役員3人の感想】 |

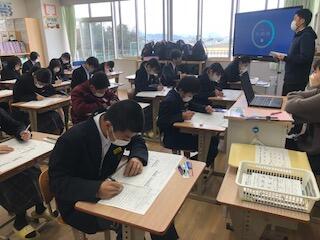

学年末テスト(最終日)

学年末テスト(最終日)

|

|

|

本日(17日)は、1・2年の学年末(後期期末)テストの最終日になりました。私(校長)が見たのは3校時で、1年生の最後の教科は保健体育でした(写真は左から1年1組、1年2組、1年3組)。

直前の記事には、3年生の公立前期選抜に関係することを書いていますが、この試験では「AB方式」という方法で判定されます。詳しくは書きませんが、A方式は5教科のペーパー試験の結果をそのまま反映する一方、B方式では調査書の各教科の評定も用い、そのうち実技教科の評定は単純に2倍されることになります。つまり、実技教科に関しては、普段の学習の結果がそのまま入試に直結するということですね。もちろん実技教科ですから、実技そのものがまず評価されますが、定期テストの結果もとても大事になってくることを知っておいてほしいと思います。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

57万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。