|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

門松作り

門松作り

|

|

|

|

|

|

昨日(25日)、合志楓の森中学校PTAは、「門松作り」を行いました。中学校は東門に設置する門松を担当し、今回も黒石原自治会の皆様にお世話になり、参加した生徒会執行部・各員長の10人の生徒も、作り方を教えていただきながら一緒に製作しました。

門松と言ってもその作り方は様々で、ここで作っていたものは「笑い竹」と言って、竹を節のところで切って切り口が笑顔のように見えるやり方でした。また、24日(土)に、小学校PTAでみんなの玄関に作っていただいた門松(こちらをクリック)は、土台を竹で巻いてありますが、こちらは筵(むしろ)です。造る人のこだわりもあるみたいです。

周囲には松・梅ののほか、葉ボタンや千両・南天なども飾っていただき、とても豪華な門松になりました。生徒の中には「あー、カリフラワーだ!!」という子もいて、さすが現代っ子です。何でも経験してみることは大事ですね。

おかげてとても良い新年(令和5年)を迎えられそうです。地域の皆様に支えられて学校が成り立っていることを改めて実感させていただきました。

生徒会の委員長任命式及び新旧交代式

生徒会の委員長任命式及び新旧交代式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

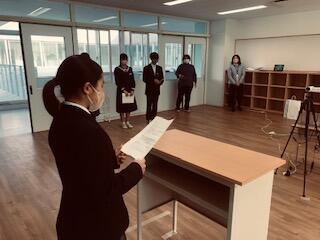

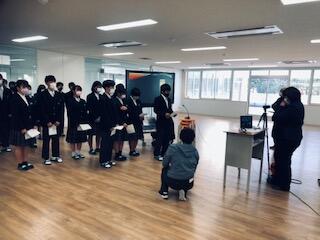

本日(23日)の4校時、生徒会の委員長任命式及び新旧交代式があり、裏方も含め全て生徒たちの運営・進行で執り行われました。

開会の後、まず始めに新生徒会長の 中村 さんから各委員長・副委員長へ任命証が渡されました。その後、中村 会長からの「3年生へのお礼の言葉」があり、ゼロから生徒会活動をスタートさせた3年生へ尊敬の言葉とともに、「引き継ぎ、いつかは超えたい」との決意が述べられました。引き続いて旧生徒会長の 三村 さん、旧代議員長の 福本 君から「3年生代表の言葉」がありました。三村 旧会長の「いつでも相談してください」の言葉からは、後輩への励ましとともに一抹の寂しさを感じているようにもうかがわれました。最後には、新委員長等を代表して 垂水 さんと 戸上 君から挨拶があり、やる気に満ちた決意表明の言葉が聞かれました。

私(校長)は一部始終を見ていましたが、この式の印象を一言で述べると、それは「品格」です。自治の精神に満ちた本校生徒会の伝統が見事に引き継がれようとしていることに、校長として喜びと誇らしさを感じたところです。

冬休み前集会

冬休み前集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

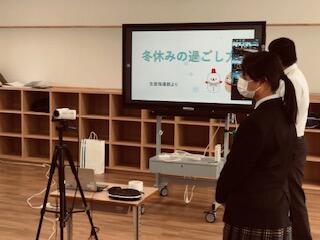

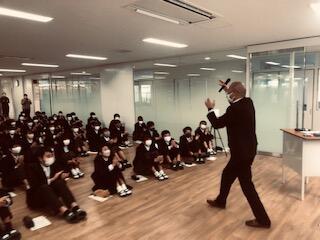

本日(23日)の2校時に冬休み前集会を行いました。新型コロナウイルスの第8波による感染拡大が懸念されるため、今回もオンラインでの開催となりましたが、情報委員の生徒のZoom接続の操作なども手慣れたもので、本校ではこれが普通になっている感があります。

集会の前には、たくさんの表彰をさせていただきました。文化・学習面だけでなく、部活動でも多くの表彰があり、文武両道の合志楓の森中学校になりつつあることを嬉しく思いました。

集会ではまず、生徒代表として、1年の中山さん、2年の松村さん、3年の浦さん、生徒会副会長の清水君が、後期前半の振り返りと冬休みや後期後半へむけての抱負を発表しました。私(校長)は、その発表の中に「感謝」の気持ちを表す言葉がたくさん聞かれたことが、生徒たちに確かな成長があった裏付けだろうと感じました。

このように代表生徒の発表が素晴らしかったですし、あとで生徒指導主事の 後藤 先生と養護教諭の 橋爪 先生からお話があるので、私の校長講話では一切、指導的・注意的な話はせず、これまでの数多くの成果や実績を振り返って褒めまくりました。ただ最後に一つだけ、3年生には、最後のお務めとして「進路選択に向けた足跡をしっかり残してほしい」、1・2年生には、「その3年生の姿をしっかり見ておいてほしい」とお願いしました。

「親の学び」講座(次世代編)

「親の学び」講座(次世代編)

|

|

|

|

|

|

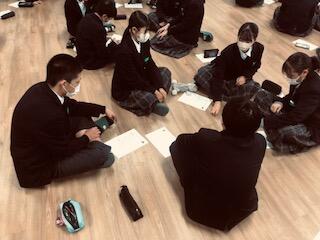

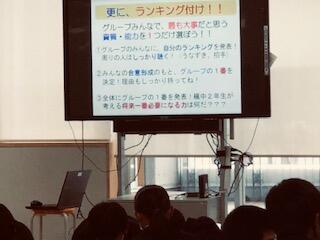

本日(22日)の5・6校時、2年生は「親の学び」講座(次世代編)を行いました。講師は、菊池教育事務所の水上 社会教育主事で、県教育庁社会教育課の 田原 審議員、小園 主幹及び 工木 社会教育主事もご参観されました。

「親の学び」講座とは、県教育庁社会教育課が推奨しているプログラムで、特に次世代編は、間もなく大人になる高校生や中学生が、大人になったときや親になったときに必要な「自立」や「将来働く上で必要な力」等をメインテーマにしています。

最初は生徒たちにも若干堅さが見られましたが、水上社会教育主事がとても気さくで愉快な方なので、いくつかのアイスブレーキングの後、だんだん雰囲気が盛り上がってきました。本日のテーマである「自分の将来設計に向けてやっていくことを考えよう! ~社会で求められる人になるために~」の活動になった頃には、各グループで活発な意見交換が行われていました。

ちなみに、企業の社長さん方が「新卒採用の選考にあたって特に重視した点」は、1位:コミュニケーション能力、2位:主体性、3位:チャレンジ精神だそうです。実際に自分たちが大切だと話し合った資質・能力とは違っていたグループもあったかもしれませんが、大事なことはしっかり自分の将来と向き合うです。このプログラムが、そのきっかけになりそうな生徒の表情も見てとれました。

なお、講座中に提示された「中高生が思い描く将来についての意識調査2021(ソニー生命保険株式会社)の「将来なりたい職業」調査における、「教師・教員」が男子高校生は5位(9.5%)、女子高校生は3位(10.3%)という結果は、教員不足の現状からすれば、少し意外に感じました。現在の中・高生には、ぜひその志望を持ったまま社会人になってほしいと思いました。

この活動を通して、もうすぐ小学校も含めた義務教育9学年の最高学年となる2年生に、しっかりした考えを持つ生徒が増えるのではと期待を持ちました。また、水上 社会教育主事の多様な意見を認めるというスタンスでのプログラムの流れは、本校教職員にとっても大変参考になるものであったと思います。

縦割り人権集会

縦割り人権集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(20日)の3・4校時、縦割りの人権集会を行いました。本日は、小学校5年から中学校3年までの1組と5年4組が参加し、Zoomで各教室をつないで行いました。先日の小学校1~4年の人権集会(こちらをクリック)は、体育館等に集合して行いましたが、今回は受験を控えた中学校3年生にも配慮し、オンライン集会としました。

発表する学年は、多目的室へ移動して発表し、他の学年は教室で発表を聴き、お返しの言葉をプリントに書きました。最初オンラインの接続に不具合があったり、音声の調整等に手間取ったりしため、残念ながらお返しの言葉を集会中に返すことはできませんでしたが、他学年の発表を聴いて、差別や人権に対するお互いの認識を深め合うことはできたと思います。小学生・中学生のどの学年の発表も、人権学習で学んだことをしっかり伝えることができていましたが、特に昨年度まで小学生だった中学校1年生は、中学生らしい発表で成長ぶりを見せることができたと思います。小学生の意識を高める上でも、とてもよい機会となったのではないでしょうか。

なお、明日は各学年2組、明後日は各学年3組が縦割りで人権集会を行う予定です。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

55万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。