|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

令和5年度 合志楓の森中学校 学習発表会

令和5年度 合志楓の森中学校 学習発表会

◎開会行事

|

|

|

12日(日)、令和5年度の学習発表会を開催しました。一応、オンラインでのライブ中継はしましたが、今年度は、入場者の制限無く行いました。

まず、開会行事を学習文化委員会を中心で進行しました。その後、オープニングで旧生徒会執行部の3年生が登場し、新役員との掛け合いがありました。なかなか和やかなスタートです。

◎1年生発表「もやい~水俣が教えてくれたこと~」

|

|

|

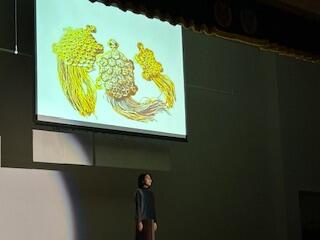

1年生は7月に行った集団宿泊教室での学びをきっかけに、水俣病資料館の語り部をされている杉本肇さんから学んだ、当時の水俣のこと、自分の家族のこと、今の水俣のこと、未来を生きる私たちへのメッセージなどを、プレゼンや構成詩で発表しました。また、自分たちにとっての「もやい」を、大漁旗やハイヤ節で精一杯表現してくれ、本校1年生の「やる気」が伝わる発表でした。

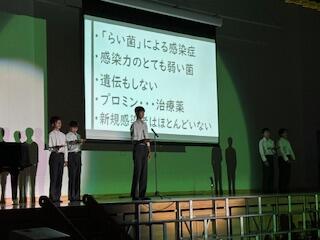

◎2年生発表「語り継ごう 私のふるさと」

|

|

|

2年生は二部構成で、第1部は、ハンセン病問題について、中 修一さんの講話をもとに学習を進めてきた内容を、プレゼンテーションにまとめ発表しました。また第2部は、修学旅行の事前学習として、沖縄戦を中心に戦争の悲惨さと平和の尊さ、命の大切さを学んできたことを構成詩にまとめ発表しました。2年生は大変プレゼン能力が高く、学んできた「正しい知識」が伝わる発表だったと思います。

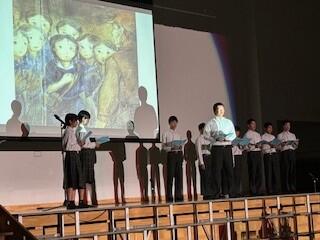

◎3年生発表 構成劇「わたしの宝物」

|

|

|

|

|

|

3年生は、合志楓の森中学校が開校して以来3年間、総合的な学習の時間に取り組んできた「ハンセン病問題」についての学び「KAEDE’S PRIDE PROJECT」の集大成を発表しました。ハンセン病歴史資料館の企画展「私のそばにあった宝物展」を見学したり、恵楓園自治会副会長の太田さんのDVDを見たり、2019年ハンセン病家族訴訟の証言集などを読んだりしながら考えてきた内容を、プレゼン、演劇、朗読、合唱という構成劇の形で発表しました。特に元患者さんの家族に焦点を当てた劇は圧巻で、社会からハンセン病への差別を無くすという強い「願い」が伝わってきました。今この時期でこんなにも込み上げてくるものがあるのですから、「卒業式は式辞をちゃんと言えるだろうか」と校長は心配になってきました。

◎合唱コンクール(別掲:ここをクリック)

◎吹奏楽部発表「Let’s enjoy music!!」

|

|

|

今年度も学習発表会の大取を吹奏楽部が務めてくれました。今年度は県吹奏楽コンクール銀賞の実力を発揮し、学習発表会を盛り上げられるよう3曲を披露し、会場を楽しい雰囲気に包んでくれました。特に3曲目のジャンボリミッキーは、みんなで楽しく踊って大変盛り上がりました。

なかよしフェスタ(特別支援教育小中合同レクレーション)

なかよしフェスタ(特別支援教育小中合同レクレーション)

|

|

|

|

|

|

本日(11/1)の2・3・4校時、体育館で特別支援学級小中合同レクレーション「なかよしフェスタ」を開催しました。このような小中の交流行事はどの中学校区でもやっていますが、校舎一体型の本小・中学校の場合は、移動などの物理的な面倒もないので助かっています。

本校3回目のなかよしフェスタは、これまでと趣向を変え、ニュースポーツを行いました。もみじ学級(中学校)の生徒たちは、競技を自分が楽しむだけでなく、各グループのリーダーとしてわかば学級(小学校)のお友達のお世話も頑張っていました。このようなお世話を通して、コミュケーションの力を高めたり、自己の存在感や有用感を味わったりできるのは、もみじ学級の生徒にとってとても大切な学習の場面であると思います。

なお、来年度わかば学級からもみじ学級へ進学してくる予定のお子さんについては、すでに小学校・中学校の間で情報共有を始めています。個別に行うべき支援や合理的配慮について、早い段階から準備や計画が進めやすいことも、合志楓の森小学校・中学校の大きなメリットです。

また、この行事の様子は、小学校のHPにも掲載されていますのでリンク(こちらをクリック)をはっておきます。

乳幼児との交流学習(3年生)

乳幼児との交流学習(3年生)

|

|

|

|

|

|

3年生は家庭科の学習の締めとして、今日(30日)から3日間、クラス毎にかえでの森こども園を訪問し、「乳幼児との交流学習」を行っています。この活動は今年度が初で、コロナ禍の制限が解けたおかげでようやくできるようになった活動です。

本日は3年2組が訪問し、未満児さんから年長さんまでの園児たちと、グループに分かれ交流をしました。どのように接してよいか分からず、初めはボーッとつっ立っている生徒もいましたが、お兄さん・お姉さんが来て園児たちは大喜び。徐々に慣れ、たくさん交流することができていました。

それにしても、かえでの森こども園は、菊池恵楓園の木立の中にたたずむとても素敵な保育園でした。菊池恵楓園の敷地全部が園庭です。私(校長)が訪問している間、大きな声で泣きわめくような園児の様子は全くなく、園児の心身の安定にこの環境は良い影響を与えているのではないかと推察しました。

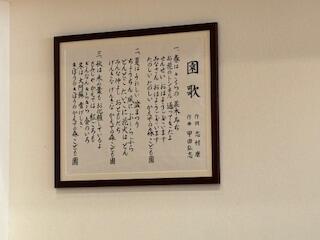

また、菊池恵楓園自治会の 志村 会長が作詞された園歌を見つけました。菊池恵楓園の自然を讃えるこの歌詞の中に、入所者の皆様の希望の光を園児たちの成長に重ねる崇高な思いを私は感じました。

なお、明日が3年3組、明後日が3年1組が訪問する予定です。

生徒会選挙討論会及び投票

生徒会選挙討論会及び投票

|

|

|

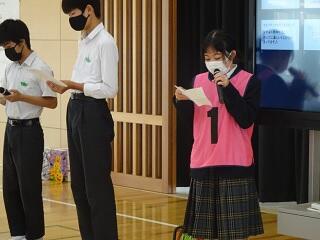

27日(金)の5・6校時に体育館で、本校3回目となる生徒会選挙の討論会及び投票が行われました。

討論会では、1年生のAグループは「『やりぬく力』とは、また『やりぬく力』を身に付けるには」、Bグループは「『協働する力』とは、また『協働する力』を身に付けるには」のテーマで、2年生は、テーマ①「みんなが安心して過ごせる学校を創るには」とテーマ②「小中併設の本校の利点とそれを活かした活動」で討論を行いました。

これらのテーマは、小学校・中学校が合同で進めている研究への関連や、現在本校で起きている生徒指導上の課題に対応するものです。これらに対して、本校のリーダーとなろうとする生徒たちから、大変しっかりした考えを聞くことができたそうです。

なお、昨年度と同様、小学6年生も討論会を参観しました。その上、本年度も6年生は模擬投票をしてもらいました。

また、開票の結果は、本日の7校時にオンラインで発表され、執行部役員となる5人が決定するそうです。惜しくも落選する人が出てきますが、その意欲を買って、委員長・副委員長、代議員等、活躍できるポストに就けるよう配慮がなされるそうです。(松本 先生からの情報提供)

プレ合唱コンクール(3年生)

プレ合唱コンクール(3年生)

|

|

|

本日(26日)は午後から、3年生のプレ合唱コンクールを行い、各クラス、課題曲「大地讃頌」と自由曲の2曲を歌いました。

昨年度の合唱コンクールでも審査をしていただいた 赤星 誠司 先生にお越しいただき、講評をいただきました。また、歌唱指導もしていただき、これからの練習に活かせるアドバイスをいただきました。

まだ各クラスとも少ない練習時間でしたが、赤星先生のアドバイスを受けて歌うと、歌声がさらに響くようになり、音程も正確にとれるように大きく成長しました! 残り10日で、合唱コンクール本番となります。3年生の集大成をお見せできるよう、毎日の練習に励んでいきたいと思います。(矢野 先生からの情報提供)

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

57万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。