|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

研発に向けて

本日(10/23(水))は、10/25(金)に実施する「令和6年度 合志楓の森中学校区小中一貫教育研究発表会」に向けて打ち合わせとリハーサルを行いました。

当日は、公開授業の後、授業研究会、そして各ブース発表を実施します。

本番まであと2日です。

子どもたち、職員みんなで最終確認中です。(文責 高田)

高校説明会(1日目)

本日(10/21(月))、中学3年生対象に高校説明会を実施しました。

県内16の私立高校から来ていただきました。

各学校プレゼンテーションを用いながら、各学校の設置されている課、授業内容、卒業後の進路、学校の特色

等について、限られた時間ではありましたが説明していただきました。

生徒たちは、自分が説明を聞いてみたい高校の説明が行われる教室に移動して説明を聞きました。

自ら選択して学び取る主体的な学びです。

高校の先生方の熱心なお話もあり、充実した時間となりました。

明日は、公立高校の説明会となります。

ご多用中にもかかわらず、ご来校いただきました各学校の先生方には、心より感謝申し上げます。(文責 高田)

郡市中体連駅伝大会

10月18日(金)、熊本県民総合運動公園 えがお健康スタジアム周辺で、菊池郡市中学校総合体育大会駅伝競走大会が実施されました。

朝7時に集合して、7時半ごろに本校を貸切バスで出発しました。

天候は、快晴でした。開会式では選手はスタジアムから参加しました。緊張感が伝わります。

午前11時に女子の部がスタートしました。1区と最終語5区が3km、2~4区は2km、計12kmで争われました。気温が30度近くあり選手たちのコンディションが心配されましたが、一人一人持てる力を発揮して、最後までタスキをつなぐことができました。

8位でゴールしました。一人一人、粘りの走りが光っていました。続いて、午後1時に男子の部がスタートしました。

男子は、全3km、6区間、計18kmで争われました。

上位数チームが混戦となり、高速レースとなりました。楓の森中も上位進出を目指し、懸命にタスキをつなぎました。

応援の声が力となり、どんどん順位を上げ、5位でゴールしました。

3年生を中心にチームとしてまとっていましたし、1、2年生は、3年生を盛り立てるために懸命に走る姿が印象的でした。

付き添の担当、応援など一人一人が自らの役割を果たしていしまた。感動をありがとうございました。

本日まで、選手たちを支えていただきました保護者や地域の皆様方には心より感謝申し上げます。(文責 高田)

後期始業式と郡市駅伝大会推戴式

本日(10/17(木))は後期始業式です。小学生も中学生も元気に登校する姿が見られました。

1校時に始業式と郡市駅伝大会推戴式を実施しました。

始業式では、各学年の代表生徒が前期の振り返りと後期への抱負を述べました。

それぞれが、前期を丁寧に振り返り、後期に向けての目標や決意を述べていきました。

「今まで前に出て話すことはほとんどなかったが、後期そして残りの中学校生活を充実させるために、ここで発表する決意をしました。」と力強く話した生徒もいました。

そのあと校長からは「挑戦と成長」「挨拶」「時間」をキーワードに話をしました。

始業式後、郡市中体連駅伝大会の選手推戴式を行いました。

選手紹介後、キャプテンが力強く抱負を述べました。

「昨年は悔しい結果だったが、今年は3年生を中心にチームがまとまり、男女ともに5位以内を目指します。」

大会は、明日(10/18(金))、熊本県民総合運動公園周辺のコースで実施されます。

女子は、午前11時(5区間、12km)、男子は午後1時(6区間、18km)にえがお健康スタジアムをスタート・ゴールとして行われます。健闘を祈ります。

最後になりましたが、後期も様々な学校行事を行います。保護者の皆様におかれましては、本校の教育活動にご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。(文責 高田)

前期終業式

本日(10/11(金))は、前期終業式です。

1時間授業した後、大掃除、終業式、学活、給食、そして下校となりました。

限られた時間の中で丁寧に無言掃除に取り組んている生徒たち。

掃除の後、終業式です。

最初に部活動での表彰を行いました。男子ソフトテニス部は3位入賞、男女バスケットボールは優勝、陸上部は、県駅伝大会 チャレンジの部で2位、区間賞をとった生徒もいました。楓の森の生徒たちの活躍が続きます。

つづいて、意見発表です。2年生の代表生徒は、学級でのペットボトル回収の呼びかけ、委員会での活動、部活動で「協力」を意識して取り組み、成果を上げたこと、そして後期は学習に力を入れることを発表しました。

3年生代表の生徒は、「挑戦」「思い出」「やり抜く」をキーワードに発表しました。思い切って代議員に挑戦したこと、体育大会で団結して思い出をつくったこと、部活動で苦しい練習に耐えやり抜いたこと、そして受験に向けてしっかり努力を続けることを発表しました。

生徒会代表の生徒は、体育大会や生徒総会に懸命に取り組み、最高の思い出をつくったことや生徒心得の見直しについて、丁寧に取り組み一部改正となった成果を上げたあと各学年の後期の目標を確認しました。

その後、校長からは始業式で話した①命を大切にすること②抱え込まないこと➂挑戦すること を確認するとともに事前に生徒たちに取ったアンケートをもとに前期の振り返りをしました。そして後期に向けて取り組んでほしいことを話しました。

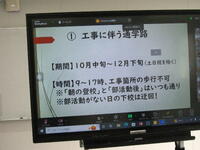

最後に生徒指導担当者から、生活全般の振り返り、通学路の工事期間中の注意点、生徒心得の一部変更、SNSの使用について確認して終業式を終えました。

2、3年生は100日、1年生は99日の前期でした。保護者の皆様には本校の教育活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。

後期もどうぞよろしくお願いいたします。【文責 高田】

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

55万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。