2022年4月の記事一覧

今年度もやります。不祥事防止研修

今年度もやります。不祥事防止研修

|

|

|

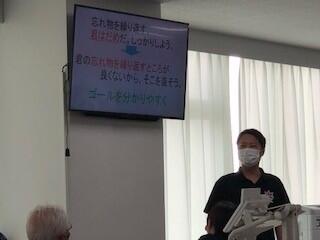

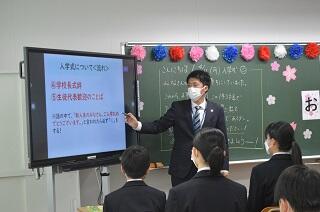

本日(28日)の夕会時に、今年度第1回目の不祥事防止研修を行いました。今年度も各月のテーマと担当者を決め、プレゼンテーションを通した不祥事の研修を行います。

今回は、昨年度のプレゼン研修から、グランプリ(髙橋 教頭先生による個人審査で)を受賞した 森 先生に、本年度本校に転入した先生方へのデモンストレーションも兼ねて、プレゼンを行ってもらいました。

合志市の学校では「プレゼン教育」に力を入れていくことになっていますが、まずはその指導を行う教師がプレゼンスキルを身に付ける必要があります。つまり、プレゼンを使ったこの研修を行うことによって、不祥事防止とプレゼン教育の「一石二鳥」を狙っています。

本日の 森 先生のプレゼンは、昨年度10月に行った「【体罰等防止】生徒や保護者がどう受け止めるかを考え、言葉を吟味した声かけに努めよう。」をテーマにしたもので、①電話一本、切り取り防止、②分かりやすく、行為について指導しよう の2点を提案する内容でした。TEDのプレゼンによれば、「起・結・承・承・結」が最適とのことで、森 先生のプレゼンもそれに即したものとなっており、とても分かりやすく説得力がありました。

参考までに、下に同プレゼンのスライドを添付しておきます。他校でもやられてみてはいかがでしょうか。

どう間違えるのか?(3年数学)

どう間違えるのか?(3年数学)

|

|

|

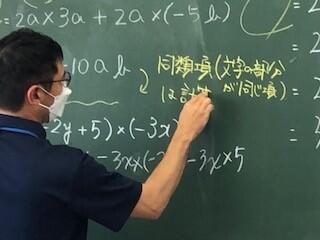

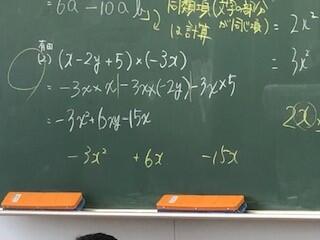

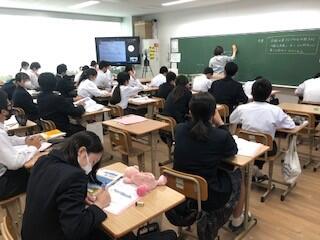

本日(27日)の4校時、3年2組の教室をのぞくと、数学の授業があっていました。電子黒板やタブレットは使わず、「問題を黒板に書き、指名された生徒がそれを解いて、教師が解説する」というトラディッショナルな授業だったので、スルーしようと思ったところ、授業者の 後藤 先生の解説から、妙に耳に残る言葉が複数回聞かれたので、しばらく足を止めてしまいました。それは「どう間違えるのか?」という言葉です。

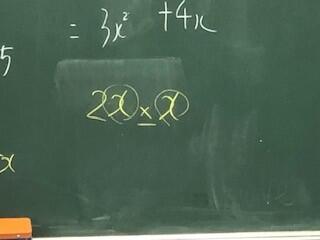

黒板に書かれていた5問は、すべて正解だったのですが、後藤 先生は、あえて「どう間違えるのか?」と問いかけ、生徒がよくやりがちな間違いを例示し、解説していました。そして、そういうミスをしないためのテクニック、例えば「隙間が空いてもあえて真下に計算の結果を書く(中央写真)」や「X(エックス)と×(かける)は混同しやすいので、Xはあえて大きく書く(右写真)」などを教えていました。テストの点数に直結するので、そんな時、生徒はちゃんと話を聞いているものです。しかし、決して「現金な奴ら」ではありません。

この授業で学習していた「多項式の計算」は、高校入試等の数学のテストで、大問 1⃣ に必ずといってよいほど出る問題です。これを確実に正解にするのか、あるいはミスして取りこぼすのかは、1点差で合否が決まる入試結果を大きく左右することもあります。「やっぱりテクニックも大事だよな!」と、思わずうなずいてしまいました。

「吹奏楽部」始動!!

「吹奏楽部」始動!!

|

|

|

本校の音楽部は、令和3年度は楽器がないために「音楽部」として活動してきましたが、後援会がおこなった募金活動に対する寄付や企業版ふるさと納税のおかげで、必要数の管楽器・打楽器等を揃えることができ、晴れて令和4年度からは、「吹奏楽部」として活動を開始することになりました。

部の顧問としては、昨年度からの 矢野 先生と 川内 先生に、新たに今年度転入してきた 東野 先生が加わりました。実は、東野 先生は以前、大津中学校が吹奏楽コンクールで全国大会に出場した時の顧問で、矢野 先生はその吹奏楽部の部員でした。つまり、かつての師弟が、現在は同じ部の指導者としてタッグを組んでいることになります。凄い巡り合わせですね。また、いずれ全国大会への出場も夢でのないかも‥‥。

現時点で1年生も7人入部しており、担当することになった管楽器もちゃんと音が出ています。曲を合わせるにはもうしばらくかかるかもしれませんが、今後が楽しみです。

それにしても、放課後に管楽器の音を聞こえてくると、何かしら心が癒やされる校長なのでした。

過去を現在に重ねて(3年社会)

過去を現在に重ねて(3年社会)

|

|

|

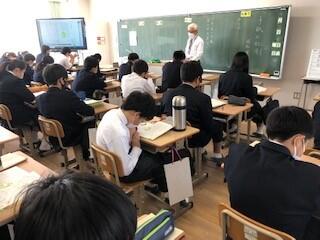

前回(今回の1回前)の学習指導要領の改訂から、3年生の社会科は歴史的分野の内容を一部を残すことになっています。これは、公民的分野との関連性が高い近現代史を重視することから、そのような措置になりました。

本日(27日)の1校時、3年3組の授業をのぞくと、ロシア革命の頃、日本で言うなら「大正デモクラシー」の時代について学習していました。資本主義、社会主義、民主主義、帝国主義‥‥。様々な概念が登場してきます。もしかしたら、この辺りから歴史の学習を難しく感じ、社会科嫌いが多くなるのかもしれません。しかし、これらはまさしく現在の国際情勢に直結する内容です。これらの意味がある程度、理解できないと、おそらく現在、ロシアとウクライナの間で起きている出来事も、その背景は理解できないでしょう。もちろん「戦争反対!!」と声を上げることは大事です。ただし、平和を守り、平和を維持するためには、政治家任せにするのではなく、私たち国民も不断の努力が必要です。そして、基本的な知識(公民的資質)があってこそ、自分は何をどう努力すべきかという考えにも及ぶことでしょう。

今年度は、喜納 先生の授業を受けることになった3年生には、「過去を現在に重ねる」という視点を持ちながら、社会科の学習を続けてほしいと、授業を見ていて思いました。

即応のリモート授業

即応のリモート授業

|

|

|

|

|

|

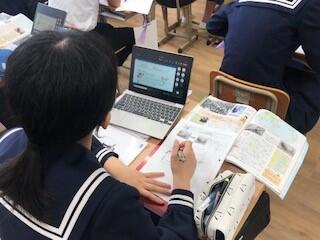

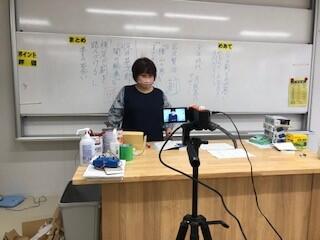

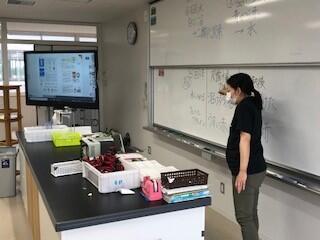

昨日(26日)に安心安全メールでお知らせしていますとおり、新型コロナウイルスの陽性者が出たため、1年3組は学級閉鎖とし、オンライン授業を配信しています。

それとは別に、昨日1年3組で授業をした先生方が、1年3組以外の生徒との接触を避けるため、別室からのリモート授業を行うことにしました。写真は、上段が別室で授業を配信している様子、下段は教室で配信されている映像を見て生徒が学習している様子(各上下で対応しています)です。このような事態に即応できる本校の教職員集団は、身内ながら「凄い!!」と感じます。ただし、オンライン配信にトラブルは付きもの。本校ICTの“カスタマーセンター” 、井上 教務主任は大忙しのようです。

この方式は、原則、各教室には別の教員が入り授業をサポートするようにしていますので、変則のティームテーチングとも言えるでしょう。ただし、本日は何とかなりそうですが、今後、教職員が人数的に確保できない場合や配信元の教室等が確保できな場合なども考えられます。そのような時、私(校長)は自習で構わないと考えています。たとえ自習となっても、自分で何をどうすべきか考え、1時間の授業を無駄に過ごさない「楓の誇り」を持った生徒たちになってほしい。「合志楓の森中生徒を見くびらないで」と言いたいです。

中学校の社会科の授業はいかが?(1年社会)

中学校の社会科の授業はいかが?(1年社会)

|

|

|

本日(25日)の3校時、1年3組の教室では社会科の授業があっていました。1年生は、町田 先生が担当していますが、例によって 町田 先生の話術で、生徒たちが授業に引き込まれている様子が見て取れました。

社会科の場合、その内容のほとんどが小学校で学んだ社会科の学び直し、つまり同様の事柄を「詳しく深く学ぶ」、小学校の学習の基礎の上にたって学習することになります。今日の地理的分野の授業では、都道府県について再確認していましたが、ちゃんと小学校の学習をやってきた人は、47都道府県、全部覚えているはずです。ところがどっこい、覚えていない生徒も結構多いんですよね。そんな時、町田 先生からは冗談っぽく「はい、6年生教室へお帰りください」という言葉が出ていましたが、6年生教室がすぐそこにあるだけに、他の中学校の生徒よりも耳が痛いかもしれません(笑)。

とにかく、町田 先生の社会科の授業は「楽しい!!」と、昨年度も生徒たちに好評だったので、今年の1年生にも社会科好きの生徒が増えるではないかと期待しています。

今日は歯科検診

今日は歯科検診

|

|

|

健康診断関係の行事が続いていますが、本日(25日)の午前中、大会議室で歯科検診がありました。昨年度は2つの学年だったので1日で終了しましたが、今年度は生徒数が増えたので2日間に分け、本日は2年生2クラスと3年生です。

昨年のデータですが、本校のう歯罹患率は県平均と比較してもかなり良い数値でした。これが歯磨きの効果なのかフッ化物洗口の効果なのか検証されている訳ではありませんが、歯の健康は生涯にわたる健康に影響すると言われていますので、これはいいことですね。日本歯科医師会が提唱する「8020(ハチマルニイマル)運動」もご承知と思いますが、高齢になってからも自分の歯で食事ができるか否かは、学齢期からの歯を大切にする習慣も大きく影響しています。今回の検診結果は後日お知らせしますので、虫歯などが見つかった人は早めに治療をお願いします。

なお、右の写真は自分の番を待っている間も寸暇を惜しんで問題を解いている3年生の様子です。本校には勉強が好きな生徒がなんと多いことでしょう!!

サッサと終わった身体測定

サッサと終わった身体測定

|

|

|

|

|

|

本日(22日)の1・2校時、身体測定がありました。まず,各学級で身体測定の意義や方法について、スライドで説明を行いました。その後、体重・身長・視力・聴力の各測定会場をクラス毎に回って測定していきました。

実は、私(校長)は1校時に別の要件があって、2校時に身体測定の様子を撮影に行きました。ところが、もう測定用具は片付けに入っています。生徒たちが静かにかつテキパキと動いてくれたので、想定以上にサッサと終わったそうです(写真は、養護教諭の 橋爪 先生が撮ってくれていました)。待っている間、本校の生徒たちは、本を読んだり、タブレットを触ったりしていて、静かにしていたそうです。これは「お利口さん」というより「大人なんだ」と、私(校長)は思っています。

体育大会の結団式

体育大会の結団式

|

|

|

本日(21日)の3校時、5月21日(土)に開催予定の体育大会の結団式を行いました。全校生徒が集まるのは今年度初めてですが、319人の生徒が広く間隔をとっても入りきる大きな体育館なので、とても助かります。

校長の話では、「今年度は何が何でも体育大会を開催する。保護者の観覧については、新型コロナの状況で判断するので保留にしてほしい。」と話をしました。

その後、体育委員長の西野君からの説明、続いて各団長(青・各1組:佐藤君)(黄・各2組:河﨑さん)(赤・各3組:木村君)からの決意表明がありました。委員長及び団長三人の言葉には、合志楓の森中の第1回体育大会へ向けた並々ならぬ意気込みが感じられ、頼もしく感じました。

なお余談ですが、体育館では各学級1列に並んでいましたが、2年生と3年生の列は、横に置いたスリッパまで板の目に沿って真っ直ぐに並んでいます。1年生が真っ直ぐ並んでいないのは、まだそういう指導をしていないので当たり前ですが、そのことに気付いた 山本 先生が紹介してくれました。2、3年生、後輩にいいところ見せられましたね!!

また、この様子は小学校のホームページにも記事がありましたのでリンク(ここをクリック)を貼っておきます。

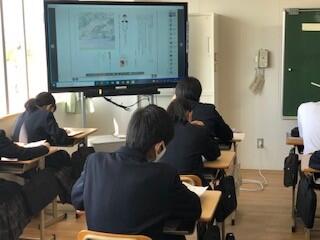

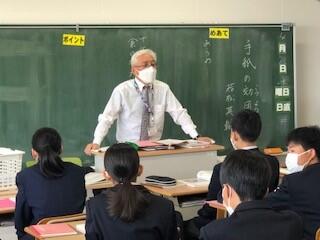

またまだお若い!!(2年国語)

またまだお若い!!(2年国語)

|

|

|

2年生の国語は、渕上 修一 先生が担当されています。私(校長)と同姓なので、修一 先生と書かせていただきます。修一 先生は、再任用5年目になり私より6歳も大先輩ですが、本当にびっくりするほどお若いです。お若いのはバレーボールをバリバリ指導される体力だけではありあません。授業でもさっそくICT(電子黒板)を活用した授業をされており、頭の柔らかさも若い教師に負けておられないと拝察しました。

修一 先生のこのようなお元気な姿を見て、私は、サミュエル・ウルマンの「青春に関する詩」の一節を思い出しました。「年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき初めて老いる。」この一節の「理想」は、本校教育目標にある「夢」という言葉に置き換えることもできると思います。私も 修一 先生に負けないよう元気に、そして頭も柔らかくして頑張ろうと思いました。

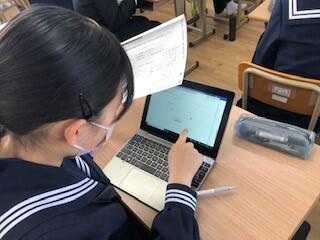

全国学力・学習状況調査(オンラインの質問紙調査:3年生)

全国学力・学習状況調査(オンラインの質問紙調査:3年生)

|

|

|

昨日の国・数・理のテストに引き続き、本日(20日)は、全国学力・学習状況調査の生徒質問紙調査がありました。

質問紙と言っても、本校はオンライン回答を選択しましたので、紙ではなくタブレットを用いて行いました。各自、答案番号とログイン用パスワードを入力し、ログインすると画面上の各質問が出てきます。生徒たちは、それに回答していくわけです。とても簡単ですし、おそらく主催者側の手間も大幅に削減されるものと思います。1授業時間分の時間を確保していましたが、早い生徒はたった10分位で回答を終えていました。

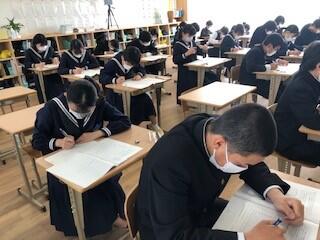

全国学力学習状況調査(3年)

全国学力学習状況調査(3年)

|

|

|

本日(19日)の1~3校時、3年生は全国学力学習状況調査を受けました。教科は、国語、数学、理科です。国語と数学は毎年実施されますが、理科と英語は隔年で、本年度は理科になりました。写真は、2校時の数学の様子で、左から1組、2組、3組です。

この調査は、全国の中学3年生と小学6年生を対象としており、出題される問題は、学習指導要領が目指す「主体的な対話的な深い学び」がどれだけ身に付いているかを評価することを意図しています。そのため、高校入試等で見かける問題とは少し趣が違うかもしれません。とは言え、小学校19,007校、中学校9,856校、計28,863校もの参加校がある大規模な調査ですので、マークシートに近い形式になっています。今後、CBT「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」と呼ばれるコンピュータを使った試験方式に変わっていく日もそんなに遠くないかもしれません。

私(校長)としても、今回の調査結果は気になるところですが、もし課題となる教科や学習領域・内容がみつかった場合は、謙虚に受け止め、今後の教育活動の工夫改善につなげていきたいと思っています。

なお、明日は質問形式の調査も予定されています。

オンライン学級懇談会(役員決め)

オンライン学級懇談会(役員決め)

|

|

|

|

|

|

午後1時からは、オンライン学級懇談会(役員決め)を行いました。こちらは、生徒が持ち帰ったタブレットを使い、Teamsのテレビ会議機能を使って行いました。昨年度から本校にいた先生はもう手慣れたものですが、今年度転入してきた先生も、初任者2人を含めなかなかの使い手です。それぞれ事前に準備したスライドなどを提示したりし、うまくコミュニケーションをとっていました。実は本校9クラスの学級担任は、全員30歳代以下の若手で揃っています。ICTが身近なところで育ってきた分、その対応力・柔軟性は大きいのかもしれません。

その後、司会をPTA役員に交代し、各学級の役員決めになりました。自薦他薦ですんなり決まった役員もある一方、中にはくじ引きになった役員もあったようです。執行部の役員さんから説明があったかと思いますが、本年度のPTA各委員会の会議は、集合とオンラインのハイブリッド(新型コロナの状況次第ではオンラインのみ)で行う予定です。それぞれご自身の都合はあられると思いますが、自宅や職場等からでも参加しやすい環境にはあります。ぜひとも本校のPTA活動にご貢献いただければ幸いです。

オンラインPTA総会

オンラインPTA総会

|

|

|

1~3校時のオンライン授業参観の後、11:30からそのままZoomの配信で、PTA総会を行いました。

まずはじめに、4月16日は熊本地震が発生した日なので、犠牲になられた方々の冥福を祈り黙祷を捧げました。次に 永清 PTA会長からご挨拶をいただき、私(校長)もご挨拶をさせていただきました。その際、本年度から実施する「45分7時間授業」についても説明をさせていただきました。

その後、議事になりましたが、今回は書面決議ということで既にオンラインで回答をいただたいていましたので、その報告(ずべての議案が可決)を行い、頂いたご意見等については、永清 会長からご回答いただきました。さらに、本年度のPTA役員の自己紹介、私から教職員の紹介を行い、無事PTA総会を終了することができました。

オンライン授業参観を実施中

オンライン授業参観を実施中

|

|

|

本日(16日)の1~3校時、オンラインでの授業参観を行っています。各学年、1時間目が1組、2時間目が2組、3時間目が3組で、教科は「道徳」です。今回は、Zoomの3アカウントをそれぞれ各学年に振り分け、保護者の皆様に授業風景をご覧いただいています。左の写真は、職員室で3つの授業を同時にモニターしているパソコンです。またカメラは、後方の定点カメラと前方から生徒の表情を写すカメラの2台で配信しています。時間割の都合上、カメラマンは必ずしも慣れた者でないかもしれません。画面酔いしそうなカメラワークの場合は、どうかご容赦ください。

給食委員が大活躍!!

給食委員が大活躍!!

|

|

|

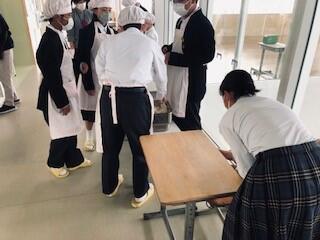

給食が始まって今日が2日目です。配膳の時間には、2、3年生の給食委員が1年生のサポートをしてくれています。ゴミを入れる袋を「ここにあるよ。」とサッと取り出したり、後片付けの要領を教えたりと大活躍です。中には転任されたばかりの先生に説明したりする生徒もいて、何と頼りがいのある委員さん達でしょう!!

もちろん1年生も、先月まで約20~30メートル東側で給食の準備をしていたので、要領はいい方だと思いますが、中学校には中学校なりの流儀があるみたいで、それを先輩から後輩へ受け継いでもらっています。これなら先生たちも助かりますね。これは1つの委員会の例ですが、このように本校生徒会の活動が、一つ一つ良き伝統を積み重ねてくれていることを、私(校長)は、とても嬉しく思っています。

標準学力調査(1日目)

標準学力調査(1日目)

|

|

|

本日(13日)の1~3校時と明日(1・2校時)、標準学力調査を実施しています。国・社・数・理・英の5教科(1年生は英がなく4教科)で、昨年度までは集団準拠テスト(NRT)と呼ばれるテストでしたが、本年度からは目標準拠テスト(CRT)に変更になりました。これは、後期前半に実施される予定されている熊本県学力・学習状況調査と同じタイプのテストなので、教育効果を経年変化で確認することができるようになります。ただし、偏差値は出なくなるので、高校入試を意識した学力傾向は分かりづらくなるかもしれません。その点については、3学年部で独自の業者テストを実施することで、補完することになっています。

また明日は、「icheck」と呼ばれる質問紙調査も行います。この調査によって生徒たち一人一人の心の状態や各学年・学級の集団形成度などを把握することができ、経年変化を確認することもできます。

写真は、本日2校時の社会科のテストの場面です(左から1年、2年、3年)。1年生も、一生懸命問題に向き合っているようで、安心しました。

全校学活(その1)

全校学活(その1)

|

|

|

|

|

|

本日(12日)の1・2校時は、オンラインで全校学活(1回目)を行いました。

本日はまず、生徒指導主事の 後藤 教諭から、「合志楓の森中学校生徒心得」(本校では「校則」ではなく、こう呼んでいます)について説明がありました。もちろん2・3年生はその内容を知っているはずですが、再確認の意味で行われました。

校則については、最近、マスコミが大きく取り上げたこともあり、各学校で見直し等の検討がされていますが、本校の生徒心得は、はっきり言って「アバウト」です。しかし、これは「ルーズ」とは全く異なり、自分で考えて判断すること(併せて個別対応)を重視しています。言い換えるなら「自己責任」なので、むしろ厳しくなったととらえた方がいいかもしれません。もし、「〇〇は、何でダメなんですか?」的な言い方をする生徒がいたら、どこまで深く考えてのことなのか、校長室で私がじっくりお話を聞くことになる(もちろん優しく)だろうと思っています。

その後、生徒会の執行部役員や常任委員長から、本校生徒会の組織や活動についてプレゼンテーション形式で説明がありました。本校生徒会は、「自治の意識」がとても高い生徒会だ思っています。各委員長のプレゼンの中に「一緒にやりましょう!」のような言葉が数多く聞かれたことを、校長としてとても嬉しく感じました。

なお、全校学活はあと2回(13日、14日)実施します。全校学活で説明している内容は、本校では「夢と誇り」というタイトルを付けている「生活ノート」に全て記載されています。保護者の皆様も、お時間があられる時、内容をご覧いただければと思います(後日、本HPにも掲載する予定)。

登校時の交通状況

登校時の交通状況

|

|

|

|

|

|

今朝(12日)の「楓の森の舎窓から」にも記載していますが、ソーロン前交差点から太陽光パネル前交差点までの交通状況を確認してみました。

先日、RKKが「合志楓の森小・中学校の校区は交通安全が心配」というようなニュースを流していましたが、ローソン前交差点をはじめ、校区内の要所の交差点周辺は、たくさんのボランティアの方々が交通指導に立っていただいているので、交通マナーやルールを守っていれば、比較的安全です。最寄りの警察の方から、「こんなに多くの方が交通指導に立っていただいている校区は珍しい。」とまで言われるぐらいで、本当にご協力いただいている皆様に頭が下がります。また、本校周辺の道路は歩道も随分整備され、御代志地区の再開発が進めば、道路も広がり歩道もさらに整備されるでしょう。

心配なのは、陽光台などの細い道路です。今朝もたくさんの通勤自動車が抜け道に使っており、道路右端を1列に並んで歩かなければ、車に接触しそうなります。それでも子どもたちの中には、平気で2列以上に並んで歩いていたり、ふざけで中央の方へ飛び出そうとしたりする子も見かけ、ヒヤッとします。運転手がそれを気にかけて徐行している場合は、それでも事故までは至らないのでしょうが、結構スピードを出している車も見かけます。

児童生徒の安全を最優先に考えていただくなら、交通規制(車両進入禁止、一方通行等)をかけていただくのが一番だと思いますが、通勤者(住民も含む)の利便性を考えれば、そう簡単にはいかないものです。

中学校の 永清 PTA会長や小学校の 永田 PTA会長を中心に、校区内の危険箇所を洗い出し、優先順位をつけて、信号設置や歩道整備等の要望を行政(市道は合志市・県道は熊本県)や熊本県警に上げていただいてます。そのため徐々には交通状況が改善していくものとは思いますが、当面はボランティアの方々の協力に頼ること、またそれ以上に児童生徒自身に「自分の安全は自分で守る」ため、交通ルールやマナーを守る意識と行動を身に付けさせることがが大事だと思っています

令和4年度 第2回 合志市立合志楓の森中学校 入学式

令和4年度 第2回 合志市立合志楓の森中学校 入学式

|

|

|

|

|

|

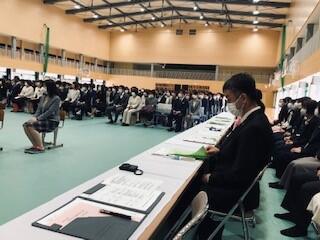

本日(11日)の午後1時30分から、令和4年度 第2回 合志市立合志楓の森中学校 入学式を挙行しました。

本来ならたくさんのご来賓の方々に祝福され、晴れのこの日を迎えるはずでしたが、未だ新型コロナウィルスの感染拡大が収束していないため、規模を縮小した入学式となりました。

しかし、新入生の様子は堂々としたものでした。もちろん緊張はあったでしょうが、1年生一人一人の顔に、何かしらそれを超える自信や誇りのようなものが感じられたのは、すでに昨年度、中学生と同じ階で学校生活を共にしてきためでしょうか。新入生代表宣言の 中村 君の言葉には、中学校生活への並々ならぬ決意が込められており、私(校長)は、とても頼もしく感じました。

なお、小学校のHPにも、ご列席いただいた 角田 校長先生が入学式の様子をあげていただいていますので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

また、私は実際を見ていませんが、各学級での学活の様子も1年部スタッフが写真を撮っていましたので、掲載しておきます。

おって、1年生については、HP掲載の同意をとっていないため、後ろ姿の写真のみにしています。後日、配付する同意書をお読みいただければ、お分かりいただけると思いますが、本HPに掲載する生徒の肖像(顔写真)は、再配付に耐えられないほど画質を落としていますし、原則として名前(姓のみ)との同時掲載はありません(顕著な成績等により、希望や同意がある場合は除く)。同意していない生徒がいる学級の様子は、どうしてもHPへの掲載を控えがちになりますので、ぜひご同意いただきますようお願いします。

会場を中学校仕様へ

会場を中学校仕様へ

|

|

|

小学校の入学式終了後の11:30頃から、入学式会場の体育館の仕様を中学校用に変更しました。そこは中学3年生が全員でかかってくれたので、あっという間に終わりました。とは言え、鉢やプランターのたくさんの花々は午前中のまま。とても華やかな式場です。

本校は体育館がとても広いので、中学校の入学式はさらに座席の間隔を広げることができ、新型コロナウイルス対策も十分です。ただし、あいにく雨が降り出しました。新入生の保護者の皆様には足元の悪い中、申し訳ございませんが、少し早めにご来場いだだければ幸いです。

2、3年生は、本日は午前中授業で下校します。午前中は、1階にいると中学生がいるのかいないのか分からないぐらい、小学校の入学式に配慮した生活が送れていました。さすがです。なお、中学校の卒業式には生徒代表で、三村 生徒会長のみ参加することになっています。

合志楓の森小学校の入学式

合志楓の森小学校の入学式

|

|

|

|

|

|

本日(11日)の午前中、合志楓の森小学校の入学式が行われ、私も中学校長として参列させていただきました。

本年度の新1年生は154名で、35人学級ということもあり、5学級の編制となります。合志楓の森小学校・中学校は設計時、1学年4学級を想定して建設されました。現在は3学級の学年もあり、予備教室もありますので大丈夫ですが、今後も入学してくる学年の5学級以上が続けば、いずれ教室が不足するかもしれません。

ところで、何と言っても1年生は可愛いですね。1年生を見ていると、頬が緩んでいるのが自分でも分かりますし、自然に優しい気持ちになります。このような気持ちは、中学生もおそらく同様です。本校に、温和な表情や態度で生活を送れている生徒が多いのは、こういう環境のおかげかもしれません。

明日から、この小さな体の1年生も自分の足で歩いて登校します。中学生には、自らお手本を示すことはもちろん、「小学生を守る」という大人と同じような視点を持って生活してほしいと思っています。

新しいクラスの発表と学級開き

新しいクラスの発表と学級開き

|

|

|

旧クラスで行った始業式等の後、新しいクラスの発表になりました。まず、新しい学年の名簿をプリントで配付し、自分のクラスを確かめました。その際、拍手したりして喜ぶ姿は見られても、「エーッ」のような声はほとんど聞かれませんでした。事前に生徒指導主事の 後藤 教諭から「リセット」というキーワードで指導はあってはいましたが、私(校長)の印象としては、「精神的に安定している」というか「考え方が大人」というか、そういう生徒が多い証だろうと感じました。

本校では、自分の机・椅子は1年から3年まで同じ物を使うこととしていますので、まずは新3年生が3年のクラスに机・椅子や荷物を持って移動し、2年教室が空になったところで、新2年生が移動しました。

3年生はいいのですが、2年生は昨年度の4クラスから3クラスに学級数減となるため、教室は相当ギューギューです。制度上の定めなので仕方ありませんが、コロナ禍であることも含め、あまり良い環境ではなくなったとは感じています。この点については、幸い本年度、本校には少人数指導加配が数学に加え、英語も配置されましたので、このような加配措置等を活用し、少しでも良好な学習環境となるよう努めていきたいと考えています。

移動後、どのクラスも学級開きとなりました。始業式からの3日間を、学校現場では「黄金の3日間」という言い方もします。担任・生徒たち共に、ほどよい緊張感の中、新たな出会いや出会い直しをしているように見えました。さて、各学級はどんな仲間、どんな集団を作っていくのでしょう。これからに注目です。

令和4年度の始業式

令和4年度の始業式

|

|

|

本日(8日)の1校時、就任式及び始業式等をオンラインで行いました。

まず本年度、合志楓の森中に転任された先生方12人の就任式を行いました。転入者につきましては、「保護者の皆様へ」のページでお知らせしていますので、そちらをご参照ください。

その後、始業式となり、まず生徒代表として、生徒会書記の 中村 さん(2年)が、本年度の抱負を発表してくれました。転入の先生方への歓迎の言葉を述べた同じく書記の 河﨑 さん(3年)といい、中村 さんといい、全く原稿を見ず、だからといって棒読みでもありません。昨年度取り組んできたプレゼン教育の成果がこういうところにも表れていますね。発表内容もさることながら、その「伝える力」にとても感心させられました。

その後、校長の話となり、私からは、①ストレス、②ハンセン病問題、③小中一貫教育に関連する話をさせていただき、生徒1人1人の成長を通して、本校のさらなる進化や発展を目指すことをお願いしました。

始業式後には、学級担任等(学年部所属)や部活動担当等の発表を行いました。また、本校に新たに転入した4人の生徒の紹介も行いました。

古田 亮 局長(県教育庁市町村教育局)からのオンライン学習発表会に係るメッセージ

古田 亮 局長(県教育庁市町村教育局)からのオンライン学習発表会に係るメッセージ

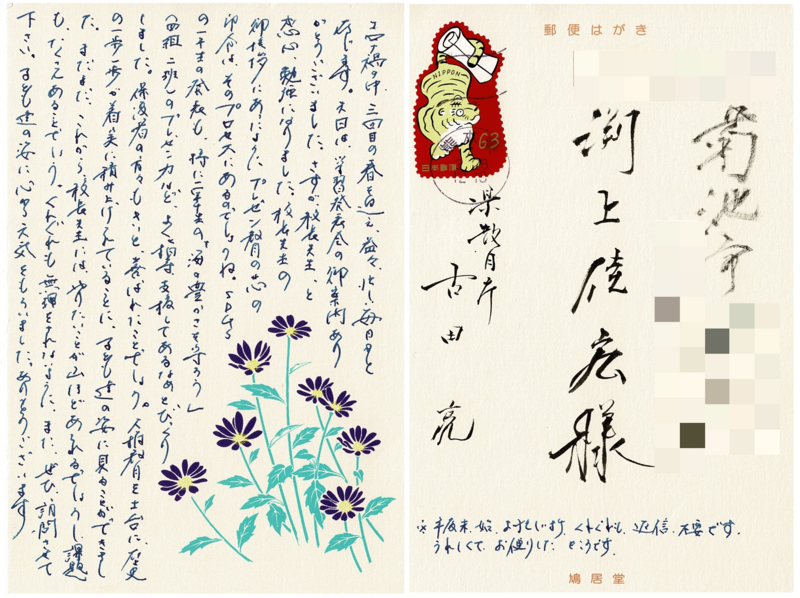

|

先日、私(校長)のもとへ、先日のオンラインで行った学習発表会(YouTube配信)をご視聴なさった 古田 亮 局長(熊本県教育庁市町村教育局)からメッセージをいただきました。ご了解をいただいて、その葉書を掲載させていただいています。

古田 局長は、熊本県の義務制の市町村立小中学校の教職員(県費負担)のトップにおられる方で、本校生徒の発表への賞賛とともに「子どもたちの姿に心から元気をもらいました」との感謝のお言葉までいただきました。これも全て、生徒たちの頑張りと先生方のご指導のおかげです。あらためて「私は恵まれた校長だな」と実感しているところです。

小中合同の顔合わせ式

小中合同の顔合わせ式

|

|

|

本日(5日)の職員会議(2日目)の前に、小中合同の教職員顔合わせ式を行いました。

中学校からは。4年部、3年部、2年部、1年部、もみじ学級(特別支援教育部)の順に自己紹介を行い、小学校からも同様に自校紹介による顔合わせを行いました。

ご承知のとおり、中学校は3学年揃い職員数が増えたので、広いと思っていた職員室も、結構狭く感じるようになりました。

今年度も幾つかの教科で、小中間の教員の相互乗り入れを行う予定ですし、様々な教育活動を小中連携しながら実施していくことにしています。もちろん組織としては別々ですが、可能な限り垣根をはらい、交流・協力・協働していけたらいいなと思っています。

なお、この様子は小学校のHPにも記事かありましたのでリンク(こちらをクリック)をはっておきます。

先生たちも席替え

先生たちも席替え

|

|

|

本日(4日)は午前中、令和4年度の第1回職員会議を行いました。まず始めに学級担任や学年部所属、校務分掌等の決定を行いました。その後、その決定にしたがって、学年会や各分掌部会を行いました。どの先生が何年何組の担任の先生なのか、どの先生が何年のどの教科を担当するのかなどは、4月8日(金)の始業式の日(新1年生が入学式の日)にお知らせしますので、暫しお待ちください。

また午後3時30分からは、小学校の先生方も含め、一斉に席替えを行いました。ご承知のとおり、合志楓の森中学校は、本年度3学年の全部が揃うので、教職員の数も24名から34名(県費・市費、中学校籍のみ、4日現在)に一挙に増えます。新しい学校なので机の規格がすべて揃っているため、先生方は引き出しやマット、業務用PCな等を引っ越しさせるだけで済みましたので、席替えそのものは、比較的短時間に終えることができました。とは言え、「ずいぶん雰囲気が変わったし、大所帯になったな!!」とは実感しています。

まずは先生方が使い方を(転入職員のICT研修)

まずは先生方が使い方を(転入職員のICT研修)

|

|

|

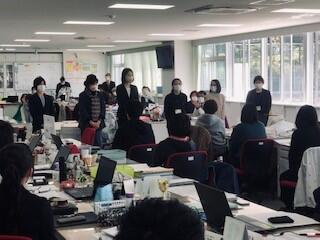

本日(1日)、本校に転入された先生方を対象に、ICTの研修を行いました。

内容は、Teams(オンライン学習の方法)の関しては、①会議の開始・終了方法、②スポットライトの設定方法、③出欠の確認(csvファイル)について、④チャットの使い方、⑤画面共有の仕方、⑥ブレークアウトルームの使い方等、×Sync(電子黒板とタブレットの連携)については、①タブレット学習の始め方、②タブレット場面の集約・共有、③電子黒板の画面の配付、④アンケートの回収等について、実際にタブレットや電子黒板をさわっていただきながら、研修しました。講師は、本校でもICT活用に特に堪能な 森 教諭、益﨑 教諭、平野 講師が担当し、これまでの自分たちの授業実践も踏まえながら行いました。

私(校長)は、別の会議でその場を見ることはできませんでしたが、講師の先生方の話では、転入の先生方は、タブレットの種類やアプリケーション等に前任校との違いはあっても基本原理は分かっておられるため、飲み込みがとても早かったそうです。午前中だけで研修を完了することができたとのことで、さすがです。「即戦力」とはこのことですね。あとは実際に授業等に活用しながら、各自でいろんな方法にチャレンジしていただけることでしょう。