学校生活(ブログ)

公立高校入試問題にチャレンジ!!

公立高校入試問題にチャレンジ!!

|

|

|

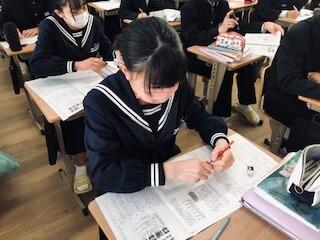

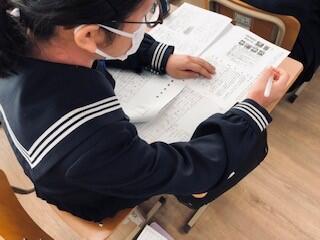

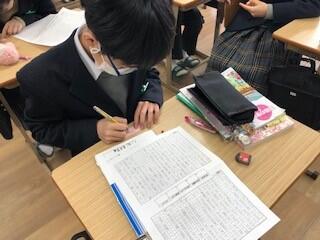

本校では、9月の分散登校期間中もオンライン学習を活用して授業を進めてきましたので、学習進度的には、ほとんどの教科で当該学年で学習すべき内容を終わっています。そのような教科では、残りの授業はこれまでの学習の復習や補充等となるところですが、2年生ではその授業を利用し、先日行われた公立高校入試後期選抜の問題にチャレンジしています。さっそく本日(9日)の2校時、2年4組の生徒たちは国語の入試問題を解いていました。

各教科の先生方に話を聞いてみると、本年度の入試問題はかなり難しかったそうです。具体的に各高校のボーダーを聞いてみても、私(校長)が教諭をしていた時代より20点程下がっています。ただし、問題の質を見てみると、新学習指導要領が目指す「主体的で対話的な深い学び」の結果を評価できる問題というより、従前からの知識の量が結果を左右するいわゆる「ペーパー学力」重視の問題のようです。それはある面やむを得ないところがあって、採点者次第で点数が変わるような問題は、公平公正が何より大事な選抜試験には適さないからです。

その一方、やはり入試問題には受験テクニックというのも必要な感じがします。その部分に対しては、学習塾の方が強いのかもしれませんが、すでに購入してもらっている進路対策教材をしっかり活用できる生徒は、塾に行かなくて十分受験的テクニックを磨くことができます。また、本校には教職経験30年近くの「進路指導の強者」も数名いらっしゃいますので、その先生方からも、これから受験のノウハウをたくさん伝授してもらえると思います。

学習発表会のリハーサル(1年)

学習発表会のリハーサル(1年)

|

|

|

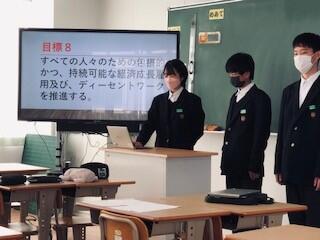

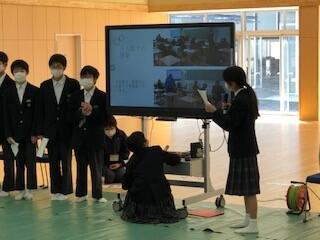

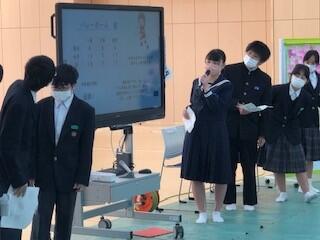

本日(9日)の2校時、2年4組教室(予備教室)では、今週の金曜日(11日)に実施予定の学習発表会へ向け、1年生の各学級の代表グループがリハーサルを行っていました。内容は「SDG’s」に係る総合的な学習の時間で学んできたことのまとめです。

合志市が「プレゼン教育」に力を入れていることに関連する話題は、これまでも何回か本HPで記事にしてきたところですが、今回の学習発表会もその意図を強く意識した活動を目指しています。私(校長)も、しばらくリハーサルを見せてもらいましたが、現時点での感想は「せっかく内容が素晴らしいだけに、もっと聞き手に伝わる工夫をしてほしいな。」です。その辺については、第1学年主任の 町田 教諭から具体的なアドバイスがあっていましたので、本番の発表会までに改善が図られると期待しています。

すでにお知らせしていますとおり、今回の学習発表会はオンライン(ライブ・オンデマンド)で行うこととしています。ICT支援員を委託している(株)クラウドI・Aから機材等の借用も受けながら、演出にもこだわって配信したいと考えております。開催前に配信先のyoutubeチャンネルのURLを安心安全メールでお知らせしますので、ご都合のつかれる方は、ぜひご視聴をお願いします。なお、学校・教育関係者に限り、ご視聴を希望される方がおられましたら、当該URLをお教えしますので、直接本校へご連絡いただければと思います。

特別支援学級の小中合同「卒業生を送る会」

特別支援学級の小中合同「卒業生を送る会」

|

|

|

本日(8日)の2,3校時、武道場において、特別支援学級の小中(わかば学級・もみじ学級)合同で、「卒業生を送る会」を行いました(小学校HPの記事はこちら)。本年度は中学校に3年生がいないので、小学校を卒業する8人のわかば学級のお友達の卒業をみんなでお祝いしました。

前半のプログラムでは、もみじ学級の中学生が「中学校の紹介」を行いました。もみじ学級における学校生活の様子や部活動紹介を行った後、〇✕クイズを行いました。その中に「忘れ物をした時、学校へは制服で来なければならない。〇か✕か。」という問題があり、なるほど4月からの同じ校舎に来るとしても、中学校に進学するということは、子供たちにとって大きな環境の変化なんだなと感じました。後半のプログラムでは、様々なゲーム等をして、みんなで楽しく過ごすことができました。

どの中学校でも、校区内の小学校とは、特別支援教育の教職員間でしっかり引継ぎを行っているはずですが、本校の場合は校舎一体型のメリットを活かし、さらに綿密な引継ぎが可能となっています。教室は1階から3階に上がりますが、子供たちにとっても安心感があるのでないでしょうか。

随筆を読み合う会(1年国語)

随筆を読み合う会(1年国語)

|

|

|

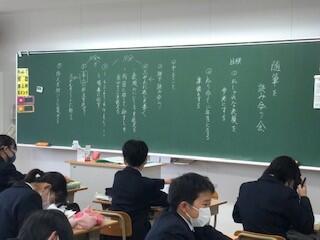

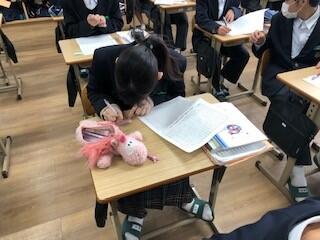

現在1年生は、作文(随筆)の学習をおこなっています。本日(4日)、5校時の1年1組では、その単元の終盤として「随筆を読み合う会」を行っていました。具体的には、グループでお互いの作品を読み合い、付箋紙にコメントを書いてお返しをするという活動です。

黒板には、今日の目標として「① お互いの良い表現を参考にする」という目標に加え、「② お互いのことをよく知り合って2年生になる準備をする」が示されています。①の目標は、国語としての目標と言えますが、②の目標がこの時期あって「いいな」と感じます。

「PM理論」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか? 一般には企業等の組織において、リーダーが取るべき行動に着目した行動理論ですが、これを教育(教室)に当てはめて考えようとする教育研究があります。P機能(Performance function:目標達成機能)とは、成果を上げるために発揮される機能のことで、この授業では①に当たります。一方、M機能(Maintenance function:集団維持機能)とは、集団をまとめるために発揮される機能で、②が当てはまるかもしれません。

授業者の 内田 教諭が、この「PM理論」を意識してこの目標を提示したのかは定かでありません。しかし、県学力学習状況調査とともに実施した「Iーcheck」の結果をみると、本校の各学級、とくに第1学年は「友達のささえ」「先生のささえ」「学級の絆」「感動体験」「他者からの評価」など、「M(集団維持)機能」に関係が深いスコアが高い結果となっています。それはとても素敵な結果だと校長は評価していますが、「学習意欲」「「充実感と向上心」など、「P(目標達成)機能」につながるスコアももう少し高くなればいいなと、更なる願望を持つ校長なのでした。

見覚えのある授業(1年体育理論)

見覚えのある授業(1年体育理論)

|

|

|

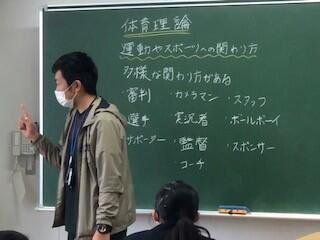

本日(4日)の5校時、1年3組では 上林 講師が体育理論の授業をしていました。「よく練られたなかなかいい授業だな。」と思いながら見てると、「待てよ。どこかで見覚えがある‥‥。」よく思い出してみると、実は 上林 講師が、教員採用2次考査で模擬授業をした内容と同じだったのです。

夏季休業中だった2次考査の数日前から、私(校長)や髙橋 教頭だけでなく、中学校の教員さらには小学校の先生方まで、上林 講師の模擬授業の練習に何回も付き合って、当人が合格するようにと熱心にアドバイスをしていた様子を思い出します。そのおかげか 上林 講師は見事、選考考査に合格し、晴れてこの4月から本採用(教諭)として教壇に立つことが内定しています。合格を報告した 上林 講師に、小学校の先生方から惜しみない拍手が送られた光景も蘇ってきました。

どおりでいい授業なはずです。中学校の教員は、自身の免許教科の専門性が高い分、他の教科のことは詳しく分かりません。その点、小学校の先生方はほとんどの教科の授業をやっている上、小学生の発達段階に応じた丁寧な指導が得意です。小・中学校の互いの得意な部分を交流したり、苦手な部分を補い合ったりしていけるのは、校舎一体型の大きなメリットです。上林 講師に係るエピソードも、その一つの良い例だったと振り返ったところです。

モグラたたきの穴?

モグラたたきの穴?

|

|

|

現在、掃除の時間を使って、2年生の10人程に手伝ってもらい、苗木を植えるための穴掘りをしています。というのもこの度、熊本菊南ロータリークラブから、100本以上の苗木の提供の申し入れがあったためです。

以前の記事にも書いていましたが、合志楓の森小学校・中学校は、その校名にもかかわらず、校地内に樹木の本数が少なく(周囲は森だらけですが‥‥)、新聞社のネット記事等に心配する声もありました。そのような中、今回の有り難い申し入れを受け、校地内に本物の「楓」の森を作るプロジェクトを開始することにしました。

この度、植樹する木は、「ヤマモミジ(ムクロジ科カエデ属)」で、歴としたカエデの仲間です。植える場所は体育館の北側から東側にかけてのビオトープ造成予定地の周辺。100本も植えるので、もはや「植樹」ではなく「植林」ですね。育て方次第では、10~15mの高木になるそうです。また将来、本当に「森」へと成長した時の紅葉は、見事なものになるだろうと期待しています。

このプロジェクトの詳細は、後日改めて記事にしたいと思いますが、「植林」は開校記念と2年生の立志行事を兼ねて行おうと考えており、3月22日(火)に実施する方向で、ローターリークラブと調整中です。

これらの穴を見た小学生の「モグラたたきの穴みたい。」と言っている声が聞こえてきました。確かにそう見えないこともないですね。なお、私(中学校長)は穴掘りに専念していたので、写真は小学校の角田校長先生に撮ってもらいました。

故事成語の学習(1年国語)

故事成語の学習(1年国語)

|

|

|

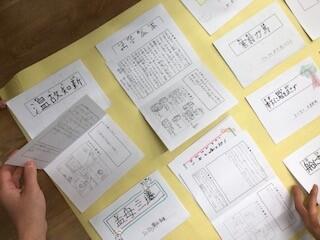

本日(2日)の5校時、1年1組の国語の授業は、作文の学習をしていましたが、よく見ると前の方で作業をしている3人の男子生徒がいました。話を聞くと、作文が早く終わったので、前に学習した故事成語のカードを掲示する手伝いをしているとのことでした。

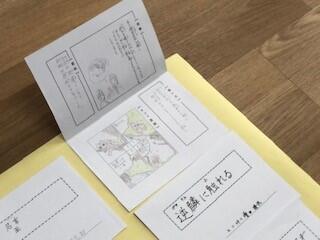

これらの作品を見ると、なかなかよくできています。表に「温故知新」「木に縁りて魚を求む」などの故事成語が書かれており、カードをめくるとその説明があります。写真を見ていただくとお分かりのように、ただ説明だけでなく、4コマ漫画で、故き出来事が言葉に成っていく過程が描かれていて、楽しい内容ばかりです。

中に「逆鱗に触れる」という故事成語を見つけました。私(校長)は、常日頃から先生方に「たとえ生徒から逆鱗に触れられたとしても、手を出したり、暴言を放ったりは絶対にしないように!!」と口を酸っぱく言っています。生徒たちにも、物事の善し悪しを自分の頭でしっかり考えて、先生方の逆鱗に触れるようなことはしないでくれたら有り難いです。

社会科地理的分野の授業(1年)

社会科地理的分野の授業(1年)

|

|

|

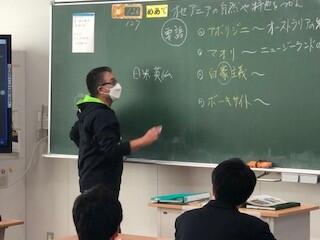

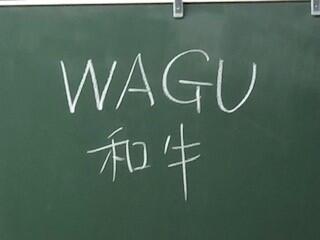

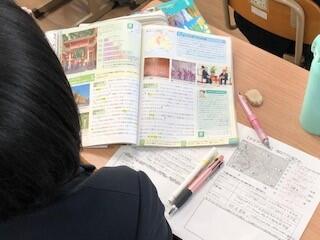

社会科は、1年生、2年生では地理的分野と歴史的分野を交互に学習し、3年生で公民的分野(一部歴史的分野が残る)を学習する、いわゆる「π(パイ)型」の年間計画で学習を進めています。

本日(2日)5校時、1年4組の授業では、「世界の諸地域」でオーストラリア州の学習をしているところでした。最近の地理的分野では、知識を広く浅く学ぶのではなく、「各州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ、それを基に主題を設けて、それぞれの州の地域的特色を理解させる(学習指導要領から)」ことになっており、ここでは「移民政策」や「多文化社会」等に焦点を当てた学習が行われていました。

先日、ある1年生の男子生徒に「学校生活で何が楽しい?」と尋ねると、「社会科の授業が楽しい」という返事が返ってきました。「休み時間」や「給食」、「部活動」と答えたらダメという訳ではありませんが、教科の授業が「楽しい」と答えられる生徒って素敵ですよね。

数学の少人数指導(1年)

数学の少人数指導(1年)

|

|

|

本校では、少人数指導のための教職員の加配を受けており、1年生全てと2年生の一部の数学の授業で少人数指導を行っています。本校は習熟度別にコース分けをしており、基礎コースでは、つまずいている既習の内容を復習するなど、個別指導を重視した授業を行ってきました。一方、応用コースでは、文字通り応用・発展的な問題にもチャレンジさせながら、生徒同士の学び合いなども取り入れる授業を行ってきました。

先日、熊本県学力学習状況調査の結果が戻ってきましたが、昨年4月に実施したNRT(標準学力テスト)の結果から想定すると、1年生の数学はかなり良い結果だったと言えます(2年生は予想通り良い結果でした)。これを私(校長)は、少人数指導の効果が表れたものだと推測しています。

このように大きな効果が期待できる少人数指導ですから、来年度もぜひともと、加配教員の配置を県教育委員会に要望しているところです。ただし、本県は深刻な教職員不足の状況ですので、要望どおりの配置があるのか不安も感じてもいます。

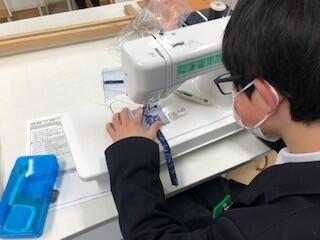

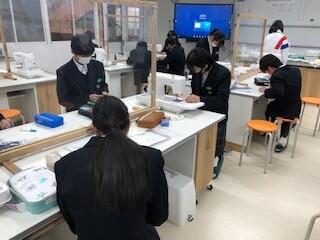

ボックスティッシュカバーの作製(1年家庭)その2

ボックスティッシュカバーの作製(1年家庭)その2

|

|

|

以前、1年の家庭科で吊り下げ型のボックスティッシュカバーを製作している記事を書いていましたが、まだ完成していませんでした。というのも、期末テストがあって、その前は座学中心の学習をしていたためだそうです。そこで、期末テストが終わったところで、作品を完成させるための実習が再開したということです。

前回は、恐る恐るミシンを動かしてるように見えましたが、本日(1日)の1・2校時、1年4組の生徒を見る限り、躊躇なくミシンのペダル(?)を踏んでいる生徒が多かったように思います。「習うより慣れろ」ですね。

「100均」に行けば、Made in 〇〇の様々な小物や日用雑貨が買える便利な世の中ですが、私は生徒たちに、自分で作る楽しさ・面白さも味わってほしいと思っています。その過程を通して、「段取る力」や「工夫する力」など、人生に必要な力も育っていくのではないでしょうか。

とにかく1年生には、本年度内に自分らしい作品を完成させて、満足感・達成感を味わってほしいと思っています。