|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

武道(剣道)の授業(2年体育)

武道(剣道)の授業(2年体育)

|

|

|

現在、2年生の保健体育の授業では「武道」の学習を行っています。武道は、武技、武術などから発生した我が国固有の文化であり、相手の動きに応じて、基本動作や基本となる技を身に付け、相手を攻撃したり相手の技を防御したりすることによって、勝敗を競い合う楽しさや喜びを味わうことができる運動です。また、武道に積極的に取り組むことを通して、武道の伝統的な考え方を理解し、相手を尊重して練習や試合ができるようにすることを重視する運動として、平成20年度の学習指導要領から必修化されています。ただし、種目は「柔道」「剣道」「相撲」「その他」から学校単位で選択でき、本校では「剣道」を選択しています。

剣道の場合は、柔道や相撲より相手との接触が少ないため、コロナ禍の中でも実施しやすいので助かっています。また、投げる動作がないため、けがなどの心配も比較的少ないと思います。ただし、「棒を持ったら振り回す」というのは、子どもの本能とも言えることなので、まずは礼儀や所作をしっかり指導するところから始めています。写真は、本日(28日)の1・2校時の2年3組・1組の授業の様子です。生徒たちは、上林 講師の指導をしっかり聞きなから、正座・姿勢・礼や「面打ち」などの基本動作を学習していました。

なお、今回の単元においては、防具を付けて試合をすることまでは考えていないそうです。

「金陽会」作品展の中学生鑑賞 その2

「金陽会」作品展の中学生鑑賞 その2

|

|

|

|

|

|

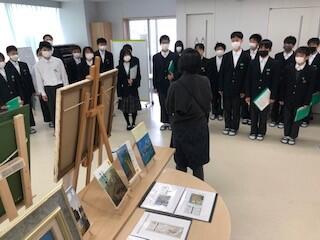

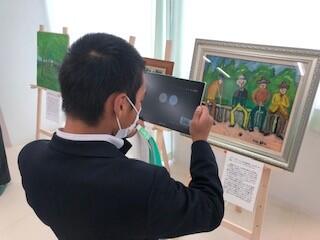

今週の5日間に渡り開催してきた恵楓園自治会の絵画クラブ「金曜会」の作品展ですが、最終日の今日(25日)、2、3校時に本校の2年生3クラスが、順番に会場の地域交流室を訪れ、作品を鑑賞しました。

2年生は、すでにハンセン病問題に係る人権学習をかなり深いところまでやってきているので、今回の作品展の意義や作品一つ一つに込められた想いなども、しっかり受け止めることがきている生徒が多かったようです。一般の大人よりハンセン病問題に対する見識は深いのではないかとさえ感じています。

実際、キュレーターの 蔵座 様から2年生に対し、幾つかの作品について詳細な説明があったそうです。私(中学校長)は1年4組の道徳の授業をしていたため、その場に立ち会えませんでしたが、「単なる想像でなく、きちんとその背景まで理解できているようだった。」と小学校の 角田 校長先生からその時の様子をお聞きしました。

小中学校全クラスの観覧が終了した後、会場の撤収となりましたが、小学校の先生方全員で行いましたので、あっという間に、元の地域交流室に戻りました。当初、予想した以上に反響が大きく、学校教育としても、さらには社会への啓発としてもとても有意義な活動になったと思います。これで終わるのはもったいない気もしますが、地域交流室の有効活用の一つのモデルにもなりました。是非とも今回1回だけの活動に終わらないよう、さらに小学校と連携を図りながら、次年度につなげていきたいと考えています。

真の国際協力とは(2年道徳)

真の国際協力とは(2年道徳)

|

|

|

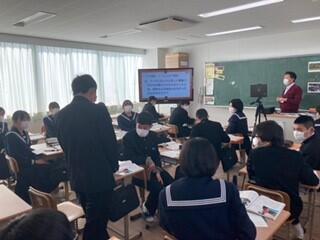

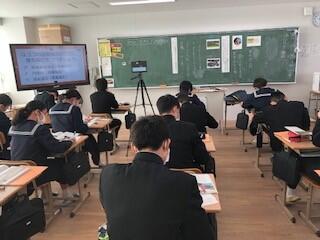

本日(24日)の4校時、2年3組で道徳の授業を私(校長)がさせてもらいました。すでに1年生の道徳は、明日の1年4組のみを残すところとなりましたが、2年生の3クラスは今週から始め、本年度中には全クラス1度は道徳の授業をしたいと思っています。

今回の主題は「真の国際協力」で、「ダショー・ニシオカ」という資料を使って行いました。JICA(国際協力機構)の前身、海外技術協力事業団の農業専門家としてブータン王国の農業発展に寄与した人物の実話をもとにした内容でしたが、途中からは社会科の公民的分野(国際単元)の授業のようになってしまったかもしれません。

2年3組はとにかく真面目で、授業態度は申し分ありませんが、「良い意見を発表しなくてはならない」という気落ちが強すぎるのか、意見の発表になると慎重になる生徒が多いようです。しかし、後半には緊張も解け、国際協力のあり方について意見交換もできました。最後には、1年生と同様に台湾のTSMCの話を引き合いに出し、「英語が大切」という締めをしてしまいました。2年生は県学力学習状況調査の結果、とりわけ英語はとても良い結果でした(1年生も良かったです)が、校長としては、「英検」の受験者・級取得者数をさらに増やしたいという願望があって、結局はそんな授業になってしまいました。

「金陽会」作品展の中学生鑑賞

「金陽会」作品展の中学生鑑賞

|

|

|

|

|

|

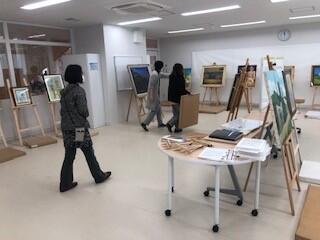

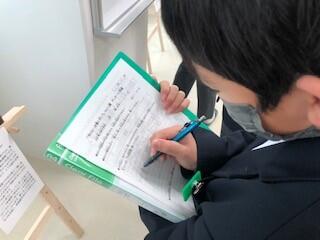

昨日から開催している恵楓園自治会の絵画クラブ「金曜会」の作品展ですが、本日(22日)の3、4校時、本校の1年生4クラスが、順番に会場の地域交流室を訪れ、作品を鑑賞しました。

いつもはつい2年生と比較してしまい、まだまだ落ち着きが足りないと思っていた1年生ですが、昨日の小学校1、2年生のワチャワチャした感じを見ているせいか、「すいぶん大人だな」と感じます。と言いますか、中学生としてのこの1年間で、ちゃんと成長してきていたのですね。鑑賞の態度も立派で、作品そのものをしっかり観て、キャップションもじっくり読みながら鑑賞している生徒がほとんどでした。また、自分から興味を持ったことや疑問に思ったことをキュレーターの 蔵座 様に質問する生徒もいたりして、人権教育のみでなく、美術教育の視点からも、有意義な活動になった生徒が大勢いたと感じています。

蔵座 様から事前にいただいていた感想用紙は、「一番心に残った作品は‥‥」、「一番心に残ったのはなぜですか?」に答える形で記入するようになっていました。数名の記入内容を見せてもらいましたが、「みずみずしい感性」とでも言いましょうか。「そういう見方もあるのか」と大人は思いつかない発想で書かれた内容もあり、逆に中学生って凄いなとも感じます。本日、取材に来ていたTKUも、結局、小学生の場面のみ撮影して帰っていかれましたが、「本校の1年生だったら、いいコメントをいっぱいするだろうに、もったいないな。」と中学校長としては思います。

また、本校の人権教育主任の 小山 教諭も含めて、蔵座 様と今回の展示会を1回限りで終わらせないための意見交換もできました。金曜会の作品は、約900点も菊池恵楓園内に保管されてるそうです。 これらはハンセン病問題の歴史を語り続くための貴重な資料であり、テーマによって作品を入れ替えれば、何回でも作品展を開催できます。何より菊池恵楓園が隣にあるという地の利があります。作品展の企画や運営等に生徒が関わらせていただければ、地域学校協働活動の一環として、またキャリア教育の視点からも有意義な活動になると思いました。

「金陽会」作品展のマスコミ取材

「金陽会」作品展のマスコミ取材

|

|

|

「楓の森の舎窓から」にも掲載していますが、本日(21日)から25日(金)まで、本校地域交流室において、菊池恵楓園自治会絵画クラブ「金陽会」の作品展「『知らない』をみにいこう。Vol.7」が開催されます。

本日は、小学生が観覧する計画で進められていますが、熊本日日新聞とテレビ局2社(KKT、RAB)の取材があっていました。写真は、小学校の1年2組の子供たちが鑑賞している場面を、KKTが取材されているところです

芸術に疎い私(中学校長)は、「1年生にそれぞれの作品のモチーフが理解できるのか。」と思っているところに、本作品展の企画者でキュレーターの 蔵座 様(元熊本市現代美術館主任学芸員)からは、「子供たちの感性がスゴイ! この学校の9年間で、子供たちがどのように変わってくのか楽しみ。」というお言葉があり、このような取組が、時を経て人権文化を創造することにつながるんだと、改めて感じたところです。

なお、熊本県教育庁市町村教育局人権同和教育課の 井上 課長も「実際に観に来たい。」と、本日の午後、来校される予定との連絡をいただいています。

また、中学生の鑑賞は、火曜日と金曜日に予定されていますので、その様子は改めて「学校生活」の記事にしたいと思っています。

おって、23日(水:祝)には、地域に一般開放されますので、保護者の皆様にもぜひご観覧いただきたいと思います。再度、案内チラシを下に貼っておきます。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

56万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。