OJT・育成・成長

【OJT】小中合同キャリア教育研修

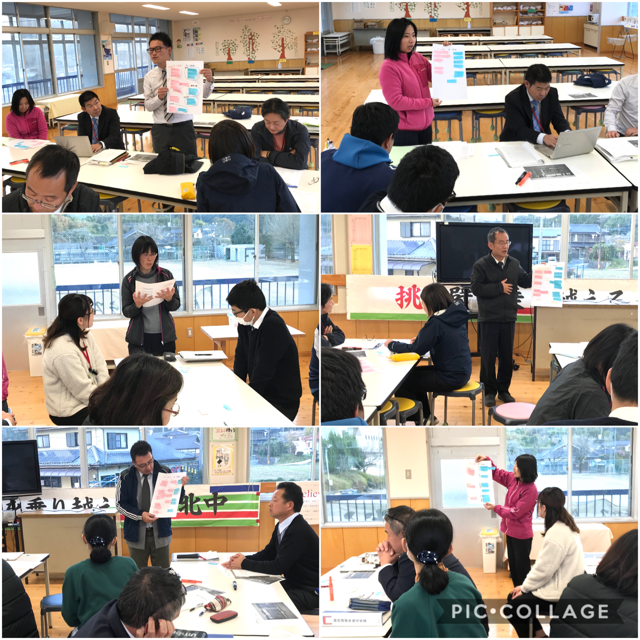

12月25日(水)午前中の大掃除でくたくたになりましたが、昼食後すぐに鹿北小中学校合同校内研修会を中学校ランチルームで行いました。県立教育センターより講師の先生をお招きして、キャリア教育及びキャリアパスポートについての講話をしていただきました。

キャリアパスポートとは、小学校から高校までのキャリア教育に関わる活動(学級活動、行事、各教科等)の状況や自己の成長や変容などについて振り返ることができる記録です。小学校1年から中学、高校と記録は持ち上がっていきます。

来年4月から、全国の小中高等学校で実施が始まるので、鹿北小中学校でもキャリアパスポート作成準備のための研修を行いました。

児童生徒の成長や変容を記録していくことで、子どもたちとよりきめ細かい関わりができるようにしていきたいと考えています。

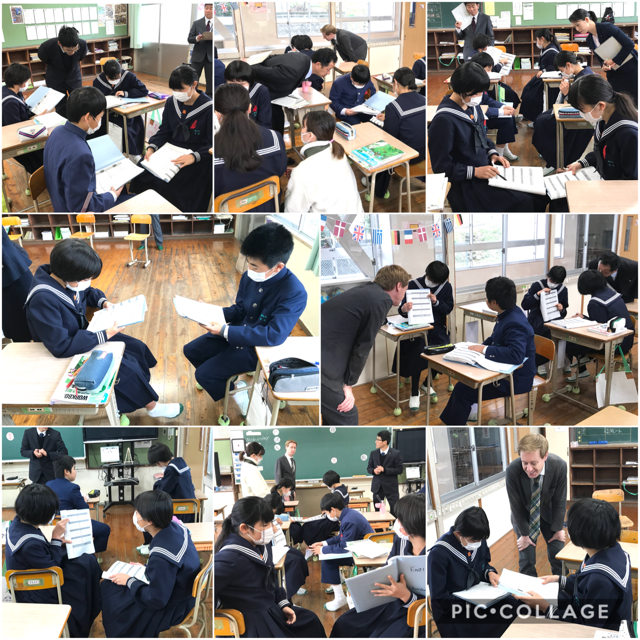

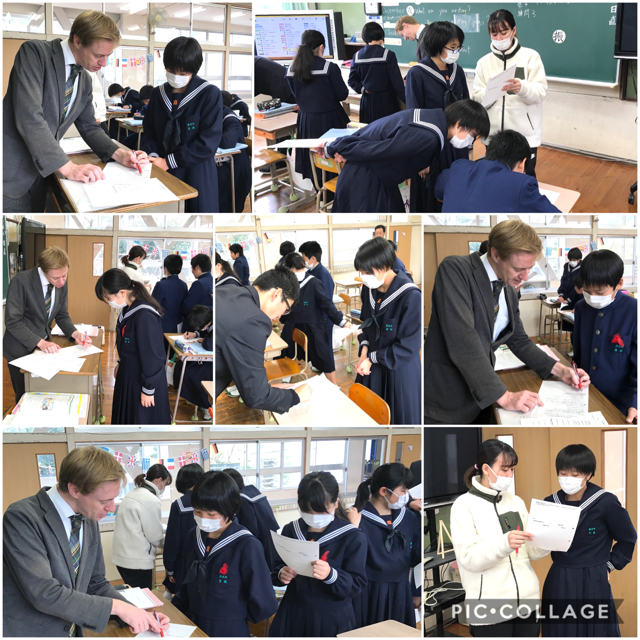

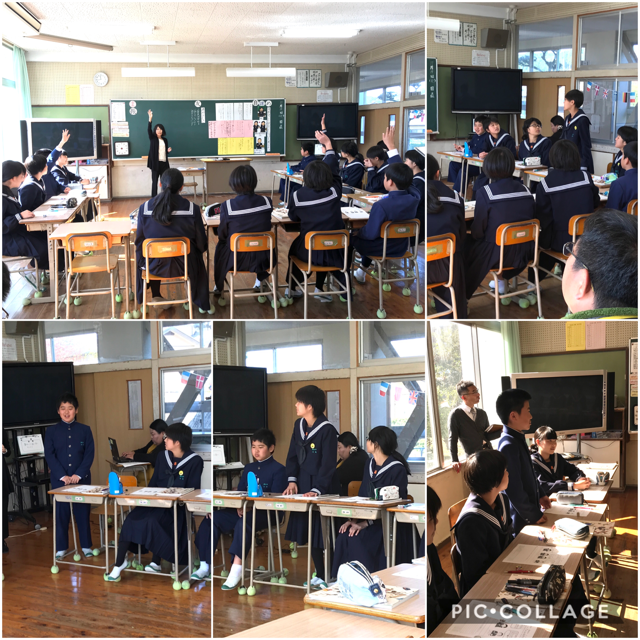

【OJT】英語参観授業

12月11日(水)3時間目、英語の参観授業を1年教室で行いました。山鹿市教育委員会から2名の先生、さらには、学校支援アドバイザーの先生方も途中参観されました。

帯学習から、今日のめあての確認、めあてに到達するための課題設定と進み、各自自分のペースで問題に取り組んでいきます。ALTの先生、サポートティーチャーの先生が個別にサポートしていきます。

生徒は一生懸命問題と向き合っています。先生も丁寧に一人一人と向き合っています。50分がとてもはやく過ぎていきました。

4時間目は、授業研究会。様々なアドバイスをいただき、今後の授業に生かしていきます。

若い先生の頑張りに、「進みつつある教師のみ教える権利あり」、30年近く前にいただいた言葉を思い出しました。

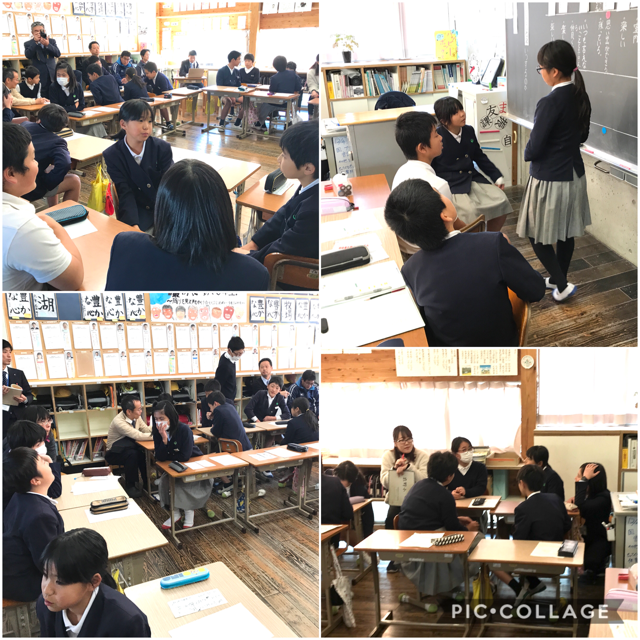

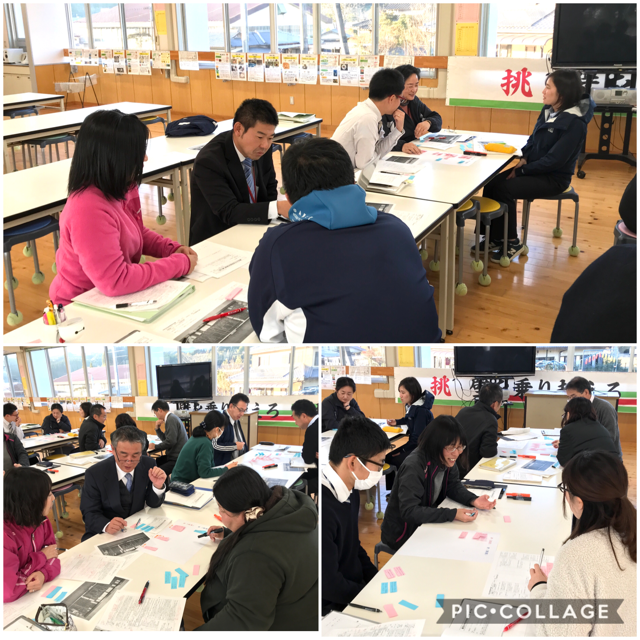

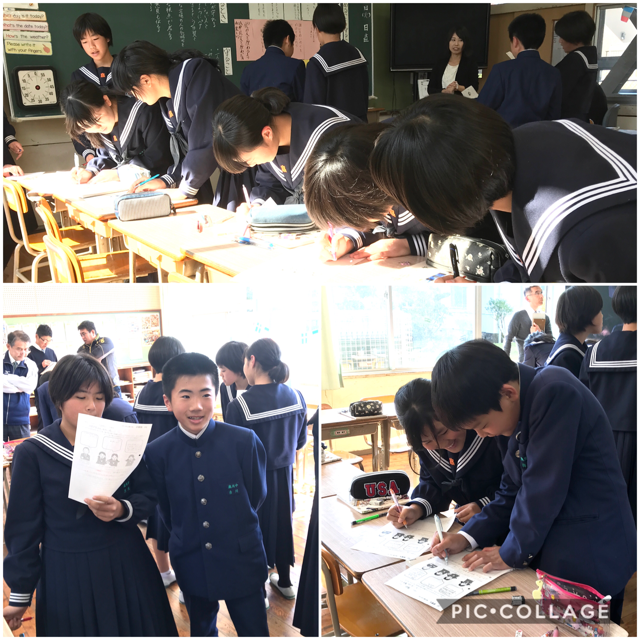

【OJT】特別活動研究授業&授業研究会

12月4日(水)の午後、鹿北小学校6年教室で特別活動の研究授業が行われ、鹿北小・中学校の職員とともに、県立教育センターの講師の先生にも参観していただきました。

議題は「ありがとうの会の計画を立てよう」です。子どもたちからたくさんの意見が理由とともに活発に出され、意見集約や合意形成へと進んでいきました。班での話し合いを経て、最終的には1つにしぼられていきました。

子どもが下校した後、小中学校合同授業研究会を開催し、話し合いの進め方や支援の在り方について協議しました。

合意形成の方法、時間配分、司会団との事前の打ち合わせの重要性、意見を持っているが発言までいかない子どもへのサポートなど多岐に渡る意見が出されました。

県立教育センターの先生から、キーワードの活用や設定方法、意見がそれた時の修正方法、言葉の概念の捉え方の違いへの対応、人間関係形成を目的とした実践、そして、今日の話し合いの中での子どもの様子などを記録し、次の学年(中学校)につなげていくことで、こういう話し合い経て今ここにこの子たちがいるという視点を持ってほしい。そのためにもキャリアパスポートは大切とのアドバイスをいただきました。

先生には、冬季休業中の合同研修会の時にもキャリアパスポートについてお話をしていただきます。ご多用の中、よろしくお願いいたします。

子どもたちの活動から、たくさんの話し合いのテーマをもらったことで、今日の授業研究会がとても充実しました。

また、馬場先生には、いそがしい中、授業をしていただきありがとうござました。今日の学びを全職員で生かしていきます。

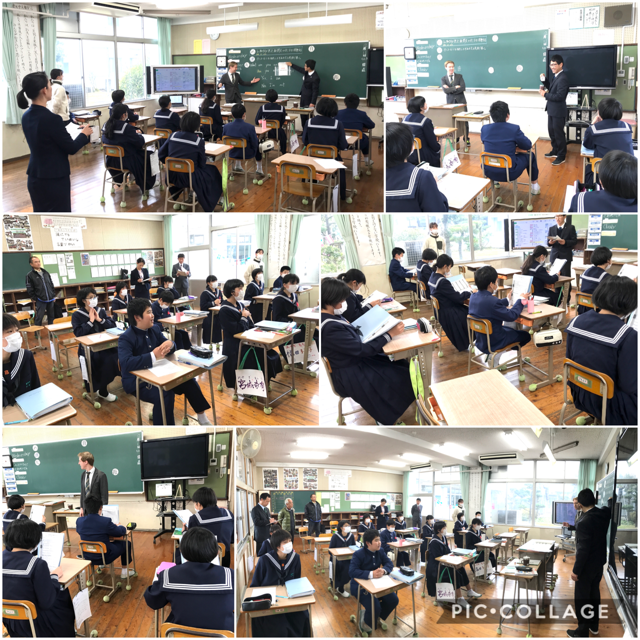

【OJT】英語研究授業

11月26日(火)14時20分より、鹿本中学校1年生英語の研究授業に、英語の先生と参加しました。山鹿市内外からたくさんの先生方が参観されました。

最初の15分は帯学習。動詞の時制の変化などをテンポよく全員で取り組んでいきます。まず、そのレベルの高さと生徒の集中力に驚かされました。

その後、今日の学習である「Canを使ってヒーローを紹介しよう」に取り組みました。相変わらず、テンポよく、そして生徒が生き生きと授業に参加しています。自分が考えた紹介文を友だちと紹介し合うなど、授業が活気に満ちていました。もう50分経ったのかと思うくらい時間が過ぎるのが速く感じました。

授業研究会では、班別協議などを行い、まとめでは「とにかく英語の授業では、英語に触れること、英語のシャワーを浴びること。だからボーッとしている時間はない。生徒が次に何をするのかがわかっていることが大切。中学校の先生は、小学校外国語の授業内容を把握し小中連携の視点を持ってほしい。」とのお話が心に残りました。

大いに刺激を受けた英語の授業と授業研究会。鹿北中で生かせる点は、積極的に生かしていいきたいと思います。

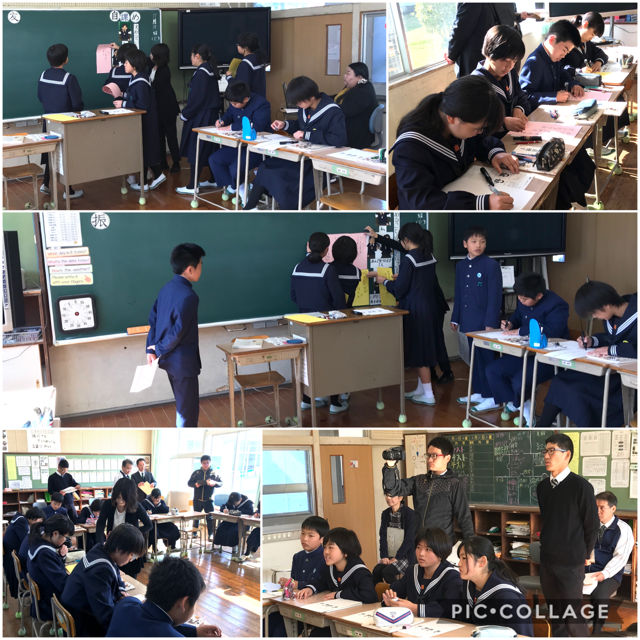

【OJT】道徳研究授業

11月20日(水)4時間目、1年1組教室で道徳の研究授業を実施しました。授業者は志方先生。公正と公平との価値項目の読み物資料を使って授業を行いました。「席替えをしたあと、仲の良い人同士で座るため、勝手に席を替わってしまう人が多い」という課題に対して、どう思うか、また、自分ならどうするのかを考えていきました。

様々な生徒の立場になって考え、その考えに対し自分はどう思うか、どう行動するのか意見交換をしていきます。活発な意見交換が行われ、最終発問では、今日考えたことや共有したことを、これからの生活の中でどのように具体化していくのか、自分の考えをまとめ発表しました。

話し合い活動がとても活発で、1年生は、道徳的心情や道徳的判断力が身についていることがよく伝わってくる授業であったと思います。

放課後の授業研究会では、発問の工夫や意見交流の場面を意図的に作ったことなどが話し合われ、授業での気づきや学びを共有することができました。テスト期間中の研究授業で準備等大変だったと思います。学びの多い提案授業、ありがとうございました。