|

南小国町立南小国中学校 |

| 校訓『自主 礼節 健康』 |

行事

南小国町学力向上研究推進地域指定研究発表会

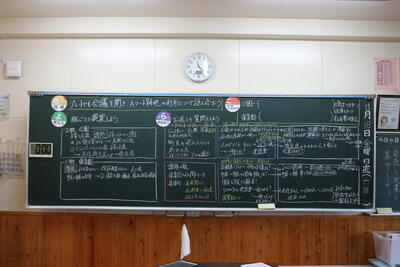

11月18日(金)に南小国町学力向上研究推進地域指定研究発表会が行われました。

午前中は、町内小・中学校で公開授業、その後授業研究会が実施され、昼食をはさみ、きよらホールで全体会が行われました。

本校の公開授業は、3年生社会科公民的分野、「つながり合える南小国町を実現するためにAマート跡地をどのように活用すべきだろうか。」が学習課題です。

公開授業には、30人を超える参観者がありました。

先生も生徒も緊張気味でしたが、授業が開始されるといつもの3年生でした。

今回の授業では、ふたつの班から「屋根付き公園」と「保育園」がそれぞれ提案されました。

少子高齢化が進む現状や子育てしやすさ、暮らしやすさなど、様々な情報やアンケート等を活用し、根拠をもとに提案や質問、意見交換を行っていきました。

進行も生徒が行いました。

授業の最後には、役場の農林課、福祉課の担当者の方から提案に対する意見をいただきました。

3年生の生き生きとした活動の様子や提案内容を参観された方たちからは、「すばらしいこどもたちですね。」「よく考えられた授業でした。すばらしかった。」とたくさんのお褒めの言葉をいただきました。

先生を中心に、3年生の学ぶ姿勢を評価していただきましたし、社会科の楽しさを感じることができる取組でした。

この日の授業を迎えるまでに、様々な取組が行われています。

最初の授業では、高橋町長から町づくりやAマート跡地の活用方法への思いを熱く語っていただきました。キーワードは「つなぐ」。

大人から高齢者、地域住民から移住者、観光客等、人々がつながるものにしていきたい、という熱い思いでした。

それを受けて、生徒たちは様々なアンケートを校内の生徒、保護者、地域の様々な立場の方たちに話を聞きました。また、役場の各課の担当者の方にも協力をいただき、アドバイスをしていただきました。

公開授業後は、授業研究会が行われました。

参加者から多くの質問や意見が出され、今回の実践のすばらしさを確認できましたし、今後の取組に多くの示唆をいただきました。

また、助言者の阿蘇教育事務所指導主事 木戸 耕平 様からは、今後の可能性として、さらに学習を深めていくための助言をいただき、12月の子ども会議に向けてさらに提案内容をブラッシュアップしていくことができます。ありがとうございました。

午後からの全体会では、プレゼンテーション大会の代表児童・生徒の発表や町小中学校全体の取組が報告され、高い評価を受けました。

たくさんのみなさんに参加していただき、本当にありがとうございました。本日のたくさんの示唆を生かして、実践を進めていきます。(教頭 髙田)

PC班活動で考えました。

11月10日(木)、本町が児童・生徒に育むことを目指している資質・能力である4C(コミュニケーション・コラボレーション・クリエイティビティ・クリティカルシンキング)について、朝、PC班(縦割り班)活動で、「学校生活の中でどのようにしてその力をつけていくのか。」を話し合っていきました。

各班の班長や司会者が中心となって「何のためにその力が必要か。」「どんな場面で活用できるのか」など、活発に意見を出し合う姿がありました。

タブレットPCで自らの意見や班員の意見を交流し「4つのCにおいて、南中生として、具体的にどんな場面で、どんな力をつけ

ていくのか。」を共有していく予定です。

どんな内容が提案されるのか楽しみです。(教頭 髙田)

いよいよ始動…ソーシャルコンポスト

11月4日(金)放課後、ファブラボのみなさんと本校の環境委員、給食委員、生徒会執行部でソーシャルコンポスト大作戦が始まりました。

まずは、コンポストで育てるミミズ約1500匹と土を馴染ませるための活動を行いました。

左の写真の袋の土の中にミミズが入っています。

子どもたちは、恐る恐る袋の中を覗き込んでいます。

なかなかミミズを見たり、触ったりという経験は少ないようです。

左のコンポストは、先日ソーシャルコンポストについての講話をしていただいた三浦 紋人 様

が本校に寄贈していただいたものです。

ミミズは、雨風や強い日差しを嫌がるためにどこに設置するのか、検討しながら作業を進めていきました。

また、給食の残菜をコンポストに投入していくわけですが

考慮していきました。

左の土地の中にミミズが入っています。

ミミズは、残菜を何でも投入すればいいというわけではなく、好きなものとそうでないものを

分別して入れていく必要があります。

慣れるまでには、難しい作業かもしれません。

子どもたちは、意欲的に活動していました。

今後、このコンポストから作られたものが、草や野菜の肥料となり、循環していくことを目指しています。

ミミズと土地とが馴染むまでには、約1週間ほどかかるとのことで、その後本格的な活動が始まります。

ファブラボのみなさん、ありがとうございました。 (教頭 髙田)

草原学習

11月2日(水)4校時に2年生で草原学習が行われました。

2年生は、10月3日(月)に草原学習の一環として「押戸石」に行き、校外学習を行いました。

そこで草原の役割や野焼きの意義等について講話などを行い、学習を進めてきました。そのまとめの時間でした。

各班が、草原の役割や野焼きの効果について、調査した内容について発表していきました。

草原学習を始めた最初のころは、「野焼き」に反対意見や賛成意見、様々ありました。

反対意見としては、「野焼きによって生物が死んでしまうし危険である」ということ、賛成意見としては、地下水の涵養や害虫の駆除、産業への貢献等がありました。

今回の発表では、すべての班で草原の役割の大きさや大切さに改めて気づいており、反対意見の班も「野焼きは必要である。」という意見をまとめていました。

さらに「害虫」とされる生物にも生態系の中で役割があり、絶滅させるのではなく、数を減らし

バランスを保たせ、生態系を維持することが大切である、というけ意見もありました。

自分たちが抱いた疑問に対して、予想を立てながら調査し、協議していきながら、結論を出していく…。主体的で対話的で深い学びが行われていまた。

2年生のみなさん、ありがとうござました。(教頭 髙田)

町英語部会授業参観

11月1日(火)の午後、本校で町教育研究会英語部会研修会を行い、5校時に1年生の授業参観、その後、小学校、中学校の先生方で英語の授業づくりや指導計画等についての協議を行いました。

最初に、レポートを発表する際に、原稿ばかりを見るのではなく相手を見る、ジェスチャーを入れる、大きな声で発表する、イントネーションに気を付ける…など発表する際のポイントについて確認していきました。

生徒たちは、発表が待ち遠しいようで、積極的に挙手して発表の順番を決めていきました。

現在、小学校では3、4年生で外国語活動、5、6年生で外国語で英語を学習しています。

アルファベットは、小学校で習得する内容で、中学校入学後にはアルファベット等の練習等

1年生は、全員が自分のレポートについて発表していきました。なかには、比較的長い内容を発表する生徒もいて驚きましたし、全員が発表することができていたことに何より驚きました。

1年生のみなさん、ありがとうございました。

その後、小学校と中学校との指導計画等の内容等を確認し、小学校でどんな力をつけて、中学校でどのように伸ばしていくのか、有意義な協議をすることができました。

各小学校の担当の先生方、貴重なご意見をいただきありがとうございました。(教頭 髙田)

「くまもと教育の日」阿蘇フォーラム(大会テーマ:Quality of Life)

10/29(土)、午後に西原村総合体育館を会場に、「くまもと教育の日」阿蘇フォーラムが開催されました。

昨年度は、新型コロナウィルス感染症の影響で集散形式ではなく、動画配信でしたが、本年は参加人数を制限しつつ開催されました。

本校からも9名のPTA会員の方に参加していただきました。

研修Ⅰでは、「GIGAスクール構想は「現在進行形」~子どもたちの将来につながる学びを~」というタイトルで、熊本県教育庁 城井 順一 様に、現在文部科学省、そして熊本県が推し進めているICT等を活用した学校での学びについてお話をいただきました。

研修Ⅱでは、「親の学びブロググラム」と講演「子どもの力を伸ばす 大人の関り」が実施されました。講演では、昨年度阿蘇郡市でSSWをされていた古閑 智子様が話されました。

そのなかでは、「人は、怒られると本音は語らない。怒っても子どもの真のニーズには届かない。話をしっかり聞くことで、解決に向かう力となる。ほめる際は、結果よりもプロセスをほめることが大切。わが子をしっかり観察し、一緒にその理由を考え、一緒に対策を考える。これを繰り返していくことで、自己理解が進み、自己コントロールする力がついていく。」と話されました。私自身の子育てや子どもたちとのかかわりを振り返る機会となりました。

また、ご多用中にもかかわらず参加していただきました会員の皆様、ありがとうございました。 (教頭 髙田)

みんながワクワクして楽しめる場所に…。

本日(10/28(金))、2校時に高橋町長 様をゲストティチャーとしてお招きし、3年生社会科(公民・「地方自治」)の授業を行いました。

中学生のころは、この町が好きではなかった、何もない、早くここから出たい、という思いで

高校、大学に進学をした。

しかし、南小国町から出て、「外の世界」を見たことで、南小国町の良さが分かった。

そして、この町をよくしたいという思いがふつふつと沸いてきた。ここに住むみなさんが笑顔で暮らせる町にしたい、という思いが強い、と話されました。

次に、町の課題について子どもたちに問われました。

人口減少、少子高齢化、交通安全への意識、木材等の資源の有効活用、交通網の整備等が出されました。

現在南小国町の高齢化率は、40.6%、自動車運転免許を返納されている高齢者には、タクシーチケット等を配布している等、町の現状や取組についても町長から補足していただきました。

これらの現状を踏まえて、町長から「「旧JA跡地」をどう開発していけばいいか。」という課題が出されました。

また、この課題にあわせて、「町の中心部にいろいろな機能を集中させていきたい」「みんながワクワクして楽しめる場所に」というコンセプトを話されました。

それらを受けて、子どもたちは班ごとにプランを考え、現時点でのプランを発表していきました。

今後、公民の「地方自治」の学習で地方自治や行政等のしくみの学習を経て、提案プランを練り上げていきます。

どんな提案になるのか、楽しみです。

ご多用中にもかかわらず、町づくりへの沸き上がる、熱い思いをお話しいただきました高橋町長様、ありがとうございました。

(教頭 髙田)

共通テスト

昨日(10/25(火))、本日(10/26(水))の2日間、3年生では共通テストを実施しました。

共通テストは、各教科50点、国語、理科、英語、社会、数学の5教科、250点満点で採点され、進路選択する際の参考とするためのテストです。

写真は、2日目、社会科の様子です。

社会科は、地理、歴史、公民の3分野で出題されています。

3年生は、真剣に問題と向き合っています。

今回の共通テストを目標に学習を進めてきた生徒も多いと思います。

手が震えるほどの緊張感の中で、問題用紙に向き合っていた中学時代を思い出しました。

今回のテスト結果が思うようにいってもいかなくても、自らの目標に向かって進んでいってほしいと思います。

着眼大局、着手小局…。自分の目的や夢の実現のためには、大きな目標を定め、それに向かってコツコツと着実に努力を重ねることという意味です。

同じような考え方で、現在メジャーリーグで活躍してる大谷翔平選手も高校時代に取り組んでいたそうです。その際使っていたのが、目標達成シート(曼荼羅チャート)です。

時間を有効に使って、学習を進めていきましょう。 (教頭 髙田)

南中文化の日

10月23日(日)、午前中、南中文化の日を開催しました。

新型コロナウィルス感染症の熊本県リスクレベル1で、感染対策を徹底しながら観客制限なしで行いました。

実行委員長は、当日まで準備を行い、朝から担当の先生と

最終確認をしていました。ありがとうございます。

掲示物も充実し、見どころ紹介にも力が入りました。

開会行事の後、生徒会取組発表や数学の自由研究、人権作

文の発表がありました。

数学の自由研究では、身近なところに使われている数学的な考え方について、実証を交えて発表していました。

人権作文では、自分のことや身近な家族のこと、ジェンダーについて、発表していきました。

その後、1年生は「民泊農業体験活動」を通して感じたことや考えたこと、2年生は沖縄への修学旅行を通しての劇、3年生は、進路選択についての動画を発表していきました。

最後に、吹奏楽部の定期演奏が行われ、南中文化の日を盛り上げました。

実行委員長をはじめ、企画運営してくれた実行委員会のみなさん、充実した南中文化の日をありがとうございました。

また、駐車場や感染対策等にご協力いただきました保護者の皆様、地域の皆様ありがとうござました。(教頭 髙田)

快走! 阿蘇郡市駅伝競走大会!!

本日(10/18(火))、阿蘇市農村公園あぴかで、阿蘇郡市中体連駅伝競走大会が行われました。昨日は、夕方には駅伝大会に向けた壮行会を行いました。

中体連駅伝大会は、部活動の枠を超えて様々な部活動やクラブチームから参加しています。

夏休み、朝から長距離を走り、そのあと部活動やクラブ活動をしている生徒もいました。

壮行会では、代表の生徒が「まずはタスキをつなぎ、自己ベスト、区間賞を…」

と抱負を述べていまた。

男女ともに1、2年生中心のチームです。駅伝は、チーム戦ですが、走る選手のみならず、それを支える部員の支えが重要になります。

また、レース展開によっては、それまでの自分の力を大きく超えて「限界突破」をする生徒もいます。

朝から職員室で、出発の挨拶している生徒たち。どんなレースを見せてくれるのか。楽しみです。

午前中は女子の部、午後は男子の部です。

結果は…。

女子が2位。県大会出場です。男子は8位。大健闘です。昨年度は、男子が県大会に出場。今年は女子と波に乗っています。

11月11日(金)が県大会です。熊本県民総合運動公園えがお健康スタジアム周辺コースで行われます。

駅伝チームのみなさん、今日まで厳しい練習を乗り越え大きく成長しました。また、保護者の皆様、日々生徒たちの健康管理や送迎等心より感謝いたします。

コーチ、担当者のみなさん、お疲れさまでした。 (教頭 髙田)