学校生活

1学期を振り返る ~終業式~

7/20(水)1学期の終業式をリモートで行いました。

各学年の代表から、1学期の振り返りと夏休みの目標が述べられました。

校長からは、本校の1学期の取組を評価する生徒アンケートを行いました。

新型コロナや熱中症などに注意しながら、夏休みも様々な活動にしっかり取り組みましょう。

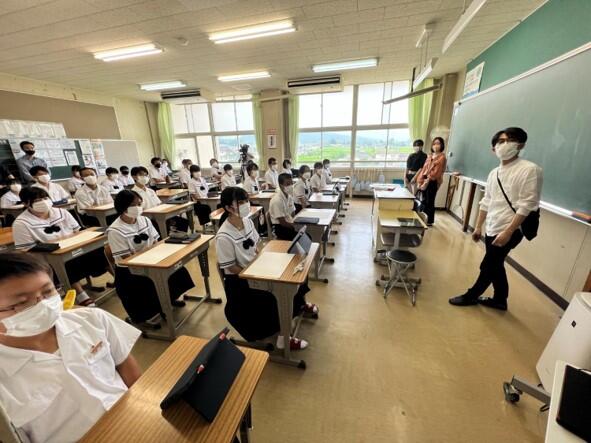

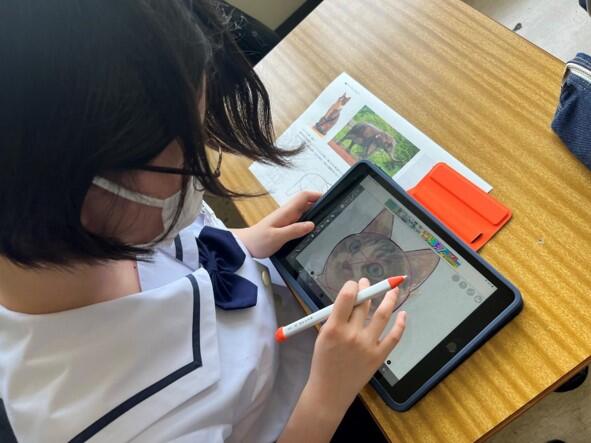

デフォルメに挑戦 ~まんが授業~

7/12(火)毎年恒例となっているまんが授業を行いました。

崇城大学芸術学部から木下裕士 助教をお招きし、漫画の技法のデフォルメについて学びました。

生徒たちは、学んだ理論をもとに、実際にデフォルメに挑戦しました。

タブレット端末とペンを使って、自在に描き上げる生徒たちの姿に、これまでの漫画授業とは違う風景を見ることができました。

いざというときに貢献 ~救命講習~

6/29(水)3年生が救命講習を受講しました。

上球磨消防組合消防本部の消防士さんから、心臓マッサージとAED使用について講習を受けました。

本講習を初めて受講する生徒たちは、いざというときに人命救助に貢献できるよう真剣に講習に臨んでいました。

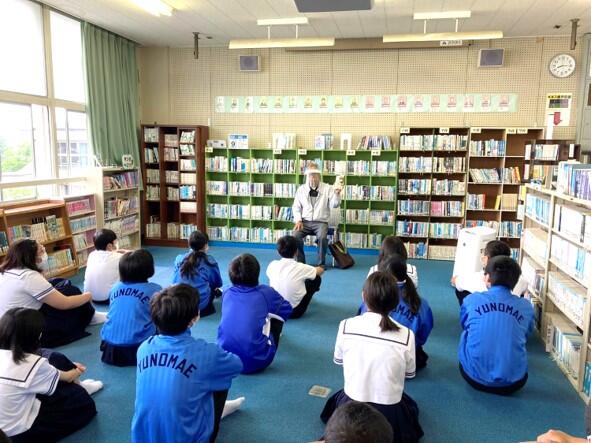

「風を描く人」を読む ~漫画ウィーク~

今週は、漫画ウィークと題して、朝活動で「ふるさとの偉人-那須良輔物語-風を描く人」の読書活動に取り組んでいます。

6/21(火)この活動の一環として、湯前町まんが美術館から地域おこし協力隊の中尾さん、高橋さんをお迎えして、那須良輔や漫画の歴史、「風を描く人」の制作について、様々な取材をもとに生徒に分かりやすく説明していただきました。

生徒は、各教室で、リモート配信される説明内容を目を輝かせて視聴していました。

漫画ウィークでは、町から生徒一人一冊配付された漫画本「風を描く人」を読んで、感想を交流する予定です。

みんなで取り組むSDGs ~生徒総会~

6/14(火)生徒総会を行いました。

第1号議案の各専門委員会の年間活動計画の承認のあと、第2号議案では「『支え合う力』を高めるためにみんなで取り組むこと」について議論しました。

様々な意見の中で、最後に生徒会長が「SDGsに取り組んでいこう」と提案し、まずは、みんなのパートナーシップを高めるために「立ち止まりあいさつ」を実践していくこととなりました。

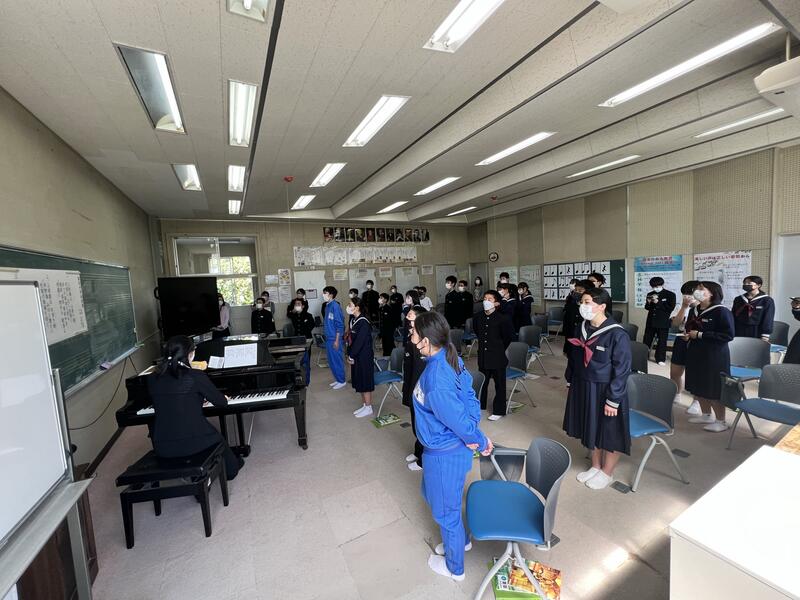

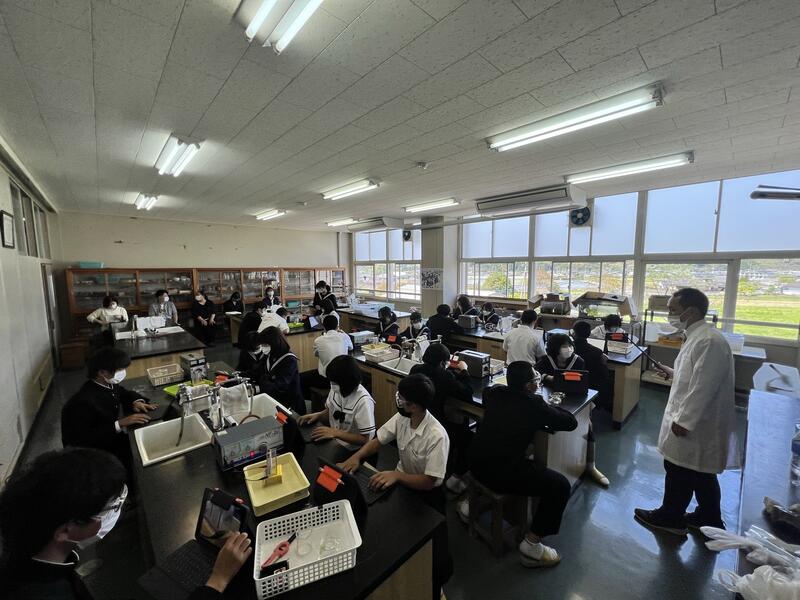

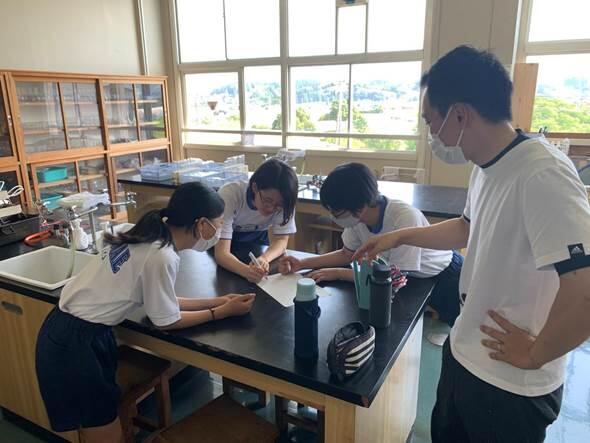

ようこそ6年生! ~乗り入れ授業~

6/9(木)5・6校時に、湯前小学校6年生を招いて「美術」と「理科」の授業を行いました。

「美術」では文字のデザイン、「理科」では、生物や化学の内容について学習しました。

6年生は、中学校の学習に興味をもって体験できたようです。

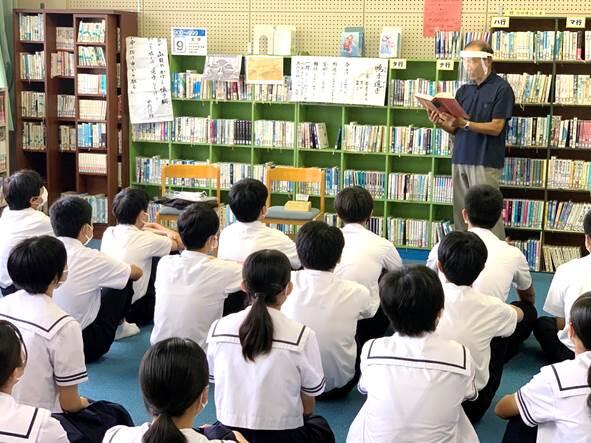

「読み聞かせ」ありがとうございました。 ~読書週間~

一人一人の読書意欲を高め、よりよい読書の習慣を養うことを目的に読書週間を実施しました。

その一環として、6/2(木)・3(金)・6(月)は、読み聞かせボランティア「なずなの会」の皆様に、各学年の「読み聞かせ」を行っていただきました。

ボランティアの皆様、ありがとうございました。

盛夏に向けて ~夏野菜の栽培~

2学年の技術科「栽培」では、学校畑「みのり園」に、生徒たちが選んだ夏野菜の種や苗を植えました。

5/30(月)は、芽を間引いたり、雑草を抜いたりする作業を行いました。

盛夏に向けた収穫が楽しみです。畑は、近所の椎葉さんにトラクターで耕していただきました。ありがとうございました。

「紡ぐ ~汗と涙でド派手に飾れ!~」 ~第76回体育大会~

5月15日(日)第76回体育大会を開催しました。小雨の中での開催となり、観客の皆様にはご迷惑をおかけしましたが、すべてのプログラムを実施することができました。

「紡ぐ ~汗と涙でド派手に飾れ!~」のスローガンのもと、生徒たちが一人一人が輝く体育大会を作り上げました。この大会を成功させたスタッフである各種目の生徒のリーダーたちは、4月の新学期当初から周到な準備を行い、練習ではメンバーに見通しを持たせながら的確な指示を出し、限られた時間で各プログラムを完成させました。体育大会で得た成功体験をもとに、生徒たちのさらなる成長を期待します。

(選手宣誓)

(100M走)

(1000M走)

(女子ダンス)

(男子ソーラン節)

(3年親子競技)

(赤団応援演舞)

(白団応援演舞)

(団対抗リレー)

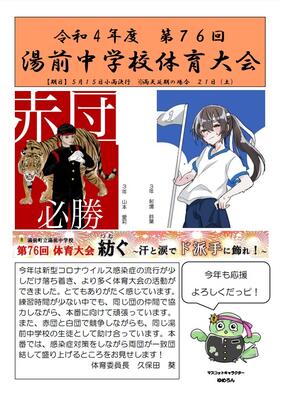

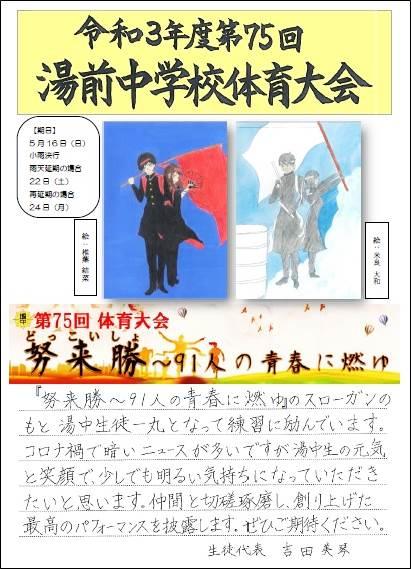

体育大会へのお誘い ~体育大会ちらし完成~

「紡ぐ~汗と涙でド派手に飾れ!~」のスローガンのもと、生徒たちは、5月15日(日)開催予定の体育大会へ向けて準備を進めています。

本日、体育大会ちらしが完成しました。本来であれば、地域の方々に生徒が直接お配りしたいところですが、コロナ禍ということもあり控えることにしました。

生徒会長、副会長、体育委員長、赤団団長、白団団長からのメッセージが掲載された5種類のちらしに、生徒がタブレット端末を使って描き上げたイラストも掲載しています。

また、今年は、生徒会の発案で体育大会マスコットキャラクター「ゆめろん」が誕生しました。

下の画像をクリックしてPDFファイルを開いてご覧ください。

青空の下で ~体育大会練習~

5月の青空の下で、体育大会へ向けた取組が始まりました。

先週の結団式を経て、赤白それぞれの団で応援合戦の練習を始めました。

応援リーダーたちの主導による練習をのぞいてみると、これまでとは違う風景が見られました。

リーダーたちが手にしているのは、タブレット端末。

事前に撮った振り付けの動画をタブレット端末で確認しながら、団員たちに指示しています。

各団とも、初日から動きもよく効率的な練習を進めています。

生徒の安全を守る ~地域学校協働活動~

5月2日(月)自転車の安全点検を行いました。

地域学校協働活動の一環として、9名のボランティアの皆さんに、全生徒の自転車(約90台)の点検をしていただきました。

ボランティアの皆さんには、大変お世話になり、ありがとうございました。

このような定期点検の機会だけでなく、生徒各自で日常的な点検を行い安全を守っていきましょう。

新学期の生徒の様子を公開 ~授業参観~

4月22日(金)授業参観・PTA総会等を実施しました。

時間を制限しての参観となりましたが、新学期に意欲をもって学習に臨む生徒の様子を保護者の皆さんに公開できました。

PTA総会は、体育館で3年ぶりに集合開催しました。職員紹介では、保護者と職員が直接対面できました。

小中交流の楽しい時間 ~見知り遠足~

4月15日(金)1年生を歓迎して見知り遠足を行いました。

会場のゆのまえグリーンパレスの広い敷地で、小中一貫校である湯前小学校との交流を行いました。

生徒会執行部が「〇✖ゲーム」や「じゃんけん大会」を企画して楽しい時間を過ごしました。

学校生活の向上に向けて ~専門委員会~

4月14日(木)本年度初めての生徒会専門委員会を開催しました。

1年生を迎えて、3年生の委員長を中心に学校生活の向上に向けてがんばっています。

代議員会

体育委員会

保健委員会

図書委員会

給食委員会

視聴覚委員会

環境委員会

執行部

先輩からの熱いメッセージ ~部活動紹介~

4月12日(火)生徒会体育委員会の主催で、部活動紹介を行いました。

本校の5つの部(吹奏楽部、野球部、陸上部、柔道部、ソフトテニス部)から、1年生へ向けて各部の紹介と勧誘の熱いメッセージを送りました。

1年生は、部活動体験期間を経て、正式入部となります。

未来へ向かって ~入学式~

4月11日(月)入学式。新入生を迎え、全校生徒93名の新年度がスタートしました。

入学式では、校長から新入生へ次のような内容で式辞を述べました。

本校では、2030年の「未来へ」向けて、次の「三つの力」を身に付けようと取り組んでいます。

一つ目は、「支え合う力」です。湯前中の先輩たちは、「伝統芸能の継承」という地域の課題について、地域や保護者の皆さんと協働して解決に取り組み、日本中のどこにもまねのできない価値を創り出しました。

二つ目は、「やりきる力」です。昨年度の卒業生も、「やりきる力」を発揮して、受験という大きな壁を乗り越え、全員が自分たちの進路を切り拓くことができました。

三つ目は、「伝える力」です。本校の先輩たちは、自分の考えを伝えるために、堂々とプレゼンテーションすることができます。なぜ、そのようなことができるかというと、伝えようとする人をしっかり受けとめる風土があるからです。

湯前中の生徒の良さは、仲間を大切にすることです。三年間の中学校生活で、仲間とともに「三つの力」を中心に未来を生きる自分に必要な力を身に付けていきましょう。

新たな「出会い」 ~就任式・始業式~

4月8日(金)就任式・始業式を行いました。

就任式では、新たに転任された3名の先生をお迎えし、生徒代表 野口蓮夏さんが歓迎の言葉を述べました。

始業式では、藤本芽衣さん(2年)、射場鈴葉さん(3年)、佐々木凜人さん(生徒会)が、新年度の目標をプレゼンテーションで発表しました。

新しい先生との「出会い」を大切に、また、クラス替えはなくとも自分や友達のよさを多面的に見つめ直す「出会い直し」を大切にして、新学期をスタートさせてほしいと思います。

「学校情報化優良校」に認定されました!

日本教育工学協会(JAET)より、情報化の推進体制を整え、教科指導におけるICT活用、情報教育、校務の情報化に積極的に取り組んで いる学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

ありがとうございました ~退任式~

3月30日(水)退任式を行いました。

今回の定期異動で転任する4名の先生からあいさつでは、涙あり、笑いありで生徒との思い出を振り返りました。

4名の先生方は生徒からの「お別れの言葉」を胸に、生徒たちのつくるアーチの中を去って行かれました。

名残惜しいですが、それぞれの転任先でのご活躍を期待しています。

トップページ写真で振り返る令和3年度

本校ホームページのトップページを飾った写真を掲載します。

令和3年度の各月を振り返ることができます。

*令和4年度4月から新しい写真を掲載します。

防災ソーラー照明灯の寄贈について

株式会社Cygames様より、校内敷地の2か所に防災ソーラー照明灯2基を寄贈いただきました。

非常災害時に避難所となる本校の出入り口2か所が、ソーラーの蓄電を使って夜間明るく照らされ、避難者を誘導することができます。

学校にとっても夜間に照明のない場所でしたので、伝統芸能活動などの夜間の練習の際の生徒の安全確保にも役立てていきたいと思います。

寄贈、設置していただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

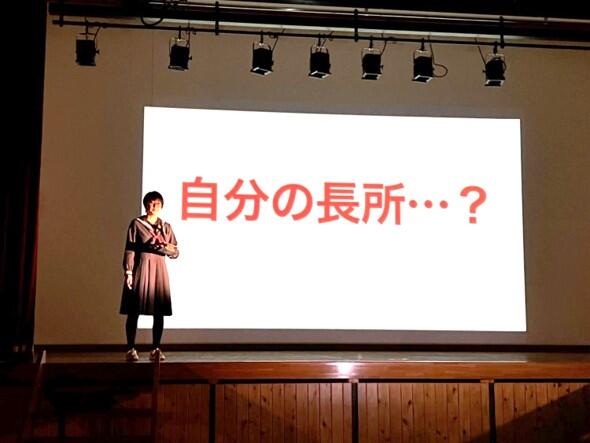

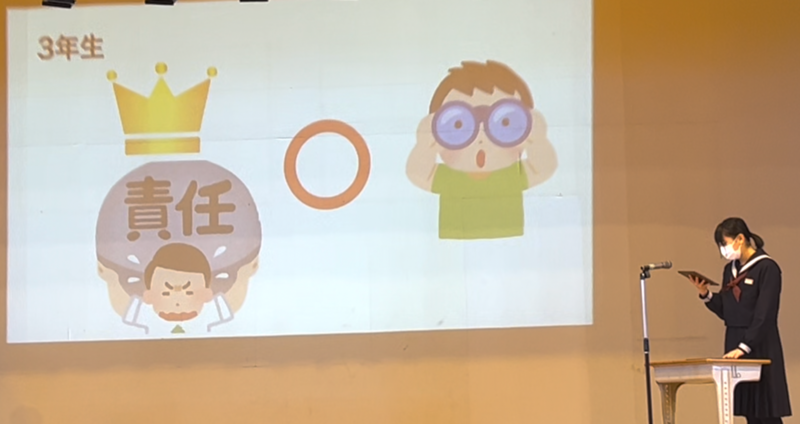

「伝える力」 ~修了式~

上の写真は、本校では日常となった生徒のプレゼンテーション発表の様子です。

3月24日の修了式でも、学級代表と生徒会代表が、本年度を振り返りながら、次年度に向けての目標を全校生徒に伝えました。

ユーモアも交えのびのびと発表する生徒たちが育っています。

「自分の考えや思いを充分に表現できる」ことを課題として、「伝える力」を高めることに授業や行事等を通して取り組んできた成果を充分に感じられる発表でした。

30名の巣立ち ~卒業証書授与式~

3月6日(日)第75回卒業証書授与式を挙行しました。

これまで学校をリードしてきた30名の卒業生、卒業おめでとうございます。

自分の夢に向かって大きく羽ばたいてください。

志を立てる ~MED×Yunomae 立志式~

2/24(木)2年生を対象に立志式を行いました。

2年生は、数え年の15歳という節目に「志を立てる」ため、これまでの自分を振り返り、これからの生き方についてまとめる取り組みを進めてきました。

この日は、世界中の著名人によるさまざまな講演会を開催・配信している”TED”にあやかり、”MED(Myself Entertainment Design)×Yunomae”と題して一人一人プレゼンテーションを行うというスタイルで式に臨みました。

中学生になってからの自分の成長を振り返る生徒、長所や短所を分析し自分の課題を発表する生徒、将来について語る生徒など、それぞれの個性が光るプレゼンテーションとなりました。来年度の学校のリーダーとなる生徒たちの堂々とした姿に頼もしさを感じました。

巣立ちゆく母校に感謝を込めて ~3年卒業ボランティア~

2/24(木)3年生が卒業ボランティアとして、昇降口の靴箱の塗装を行いました。

古ぼけてちょっとサビていた靴箱が、明るい青色に塗装され、生まれ変わりました。

この他にも登り棒の塗装、花壇やプランターの花植えなどの作業を行いました。

卒業までのカウントダウンが始まり、巣立ちゆく母校に感謝を込めて作業に取り組んだ3年生に感謝します。

9年分のごちそうさまでした ~3年バイキング給食~

2/18(金)3年生は、バイキング給食でした。

金田栄養教諭をはじめ給食調理場の皆さんが、卒業する3年生のために特別に準備してくださいました。

ビュッフェ形式で、たくさんのメニューの中から選んで、「ごちそうさまでした」の感謝の気持ちを込めてすべて完食しました。

最後に金田栄養教諭へ給食委員長の西山凛さんが「9年間おいしい給食を食べることができて幸せでした」と感謝の気持ちを伝え、全校生徒からの手紙を渡しました。

ゲームがもたらす影響 ~健康教育講演会~

1月26日(水)湯前小・中合同の健康教育講演会を実施しました。

吉田病院の興野康也先生をお迎えして、「ゲームがもたらす心身への影響について」ご講話いただきました。

まん延防止等重点措置適用期間のため、放送室からリモート配信となりましたが、湯前小5・6年生と湯前中全員は、先生のお話にしっかり聞き入っていました。

進路を切り拓く! ~面接に備える~

今月行われる私立高校や公立高校前期選抜の受検に向けて、3年生が、放課後などに面接の練習に取り組んでいます。校長、教頭をはじめ複数の教職員が面接官役となり、想定される質問を投げかけます。「高校の志望理由は何ですか?」、「中学校で頑張ったことは何ですか?」などの質問に、緊張の中でも自分の言葉で的確に応答する3年生の態度に、頼もしさとともに清々しさを感じます。3年生のそのような姿は、これまでの学びが確かなものであったことを物語っています。自分の進路を力強く切り拓いていく3年生を、全校でしっかり応援したいと思います。

"自己分析力"はこれから必要な力

【2年学級通信から】

3学期がスタートし、始業式では学年代表発表が行われました。

1学期の終業式からプレゼンテーション発表の機会があった生徒達に、大きな変化が見られるようになってきました。変化の中で共通していることは、“自己分析力”です。プレゼンテーション制作をきっかけに、自己分析という「自分を探る」作業が以前より格段にできるようになっていることがわかりました。

どう相手に伝わるように表現すべきか発表しようかという視点が自然と生まれてくるために、より自分を見つめることができます。そこから目標に対する行動を考え、より自分らしく生活するための行動を導き出していこうと考えていました。

このように、自分のことを発表するという行動の中にさまざまな要素が含まれているのです。さすがに大人数の前で自分のことを語るのは緊張します。しかし、聞く人を惹きつける個性あふれる素晴らしい発表でした。

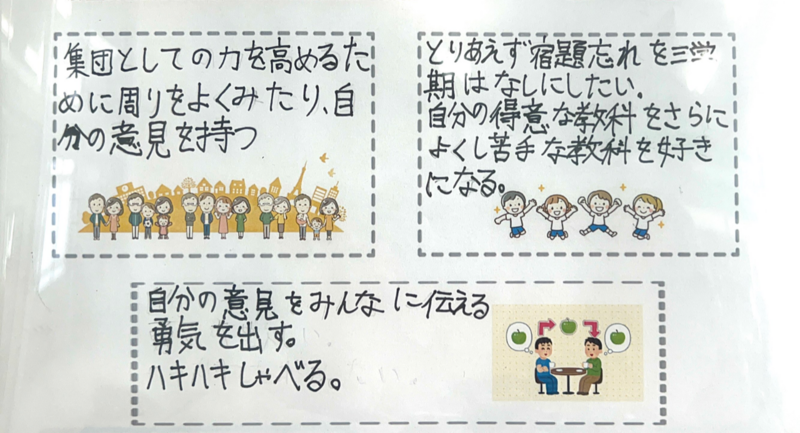

3学期は次年度への準備期間と捉えることができます。始業式後に全員で今学期の目標をそれぞれ考えました。

「集団としての力を高めたい」「自分の意見を伝える」「勇気を出す」「話を聴いてあげられる支える力をつけたい」など、具体的な行動目標を立てる時間となりました。自分の目標達成のために途中しっかりと振り返りを取り入れながら取り組んでいってほしいと思っています。

(2学期終業式の代表発表)

(3学期始業式の代表発表)

↓湯前中生の身につけたい「3つの力」それぞれについて目標をたてています。

クラス(集団)をまとめる力をつけるためにという思いと、自分のやるべきことを具体的に考えていました。自分の苦手な部分ともしっかり向き合って頑張っていこうとしているようです。

よいお正月を! ~門松づくり体験~

12/18(土) 3年生が門松づくりを体験しました。門松は、例年お世話になっている椎葉茂様にご指導いただき、中礼様やPTA役員の皆様に準備して頂いた竹や笹などを用いて制作しました。現在、学校の青雲橋の門に一対の立派な門松が備え付けられています。ぜひ、ご覧になってください。

地域、保護者の皆様、本年も大変お世話になりました。よいお正月をお迎えください。

湯前の路を快走! ~校内ロードレース・駅伝大会~

12/18(土)校内ロードレース・駅伝大会を開催しました。当日は、今年一番の寒さが予想されましたが、気温は低いものの好天に恵まれ、長距離を走るには絶好のコンディションとなりました。大会は、個人で挑むロードレース(3km)、クラス対抗でチームで挑む駅伝(1.7~4kmの6区間)に分かれての実施でしたが、すべての生徒が自分の距離を力強く完走することができました。生徒は、これまで体育の授業での取り組みの他に、始業前に早朝から自主的にランニングに取り組むなど、自分の健康を管理しながら、体力を高めてきました。ゴールした生徒の表情は、清々しく、達成感が溢れるものでした。本校の目指す3つの力のひとつである「やりきる力」を十分に高めた生徒たちでした。沿道で応援していただいた保護者や地域の皆様、生徒たちの誘導をしていただいたPTA役員の皆様に感謝申し上げます。

【ロードレース 女子スタート】

【ロードレース 男子スタート】

【クラス対抗駅伝スタート】

お弁当の日 ~お弁当チャレンジシートから~

11月13日・15日は、「お弁当の日」でした。子供たちは、以下のコースでお弁当チャレンジに取り組みました。

お弁当チャレンジシートに書かれた子供たちの感想と保護者の皆さんの返答を紹介します。

1:ごちそうさまコース(お弁当を残さず食べ、弁当箱を自分で洗う。)

2:いただきますコース(つくってもらったおかずを自分でお弁当箱につめる。)

3:初心者コース (おうちの人と一緒に、弁当の材料を買いに行く。)

4:チャレンジコース(おうちの人と一緒におかずやおにぎりなどどれか1品つくる。)

5:マスターコース(1人で全部つくる。)

◆1年 遠坂日向(2:いただきますコース)13日は、なにかも全てお母さんに任せっきりでした。15日は、いただきますコースでお弁当箱につめることができたので良かったです。これからどんどんレベルを上げていきたいです。

(保護者より)朝は忙しいので、仕込みのお手伝いに期待しています。

◆1年 荒川 諒(4:チャレンジコース)ゆで玉子は、水から8分間ゆでましたが思ったより、黄身がやわらかかったです。作ったおかずをお弁当箱につめるのがなかなか上手くいかず大変でした。

(保護者より)ゆで玉子やゆで野菜、そぼろご飯、ウインナーをカットして焼くといったことをしてくれました。

◆1年 椎葉心美(4:チャレンジコース)卵焼きを作ったときに、味付けを忘れたり、ミートボールのたれをお弁当箱にたくさん入れてしまったり、ハプニングもあったけど、最終的には美味しいお弁当ができました。次は、作った後の片付けもしたいです。

(保護者より)次回は、マスターコース目指して頑張ってください。

◆1年 財部恵奈(2:いただきますコース)お弁当の具材のつめ方、大きさなどを工夫してつめていくのが大変でした。でも、親に手伝ってもらいながらつめることができたので良かったです。今度は、自分できれいにつめれるようにしたいです。

(保護者より)お弁当箱につめるのは、スペースを考えたり、いろどりまで考えるととても大変ですが、上手につめれたと思います。

◆2年 中武ひなた(4:チャレンジコース)2日間とも卵焼きしか作りませんでした。けれど、きれいに焼くことができました。次回は、もう少し頑張ってお弁当を作りたいと思いました。

(保護者より)美味しそうな卵焼きでした。次回は、マスターコースを目指しているようです。頑張れ!

◆2年 須賀威仁(4:チャレンジコース)任せっきりになっていたので、次にお弁当を作る機会があればマスターコースに挑戦しようと思います。

(保護者より)帰ってきてすぐ「弁当美味しかった」と言ってくれたので嬉しかったです。玉子焼き上手にできてよかったです。また、作ってもらいたいと思います。

◆2年 蓑田愛唯(1:ごちそうさまコース)私は2日間とも、ごちそうさまコースしかできなかったので、次はお弁当のおかずをつめたり、買い物に行ったりと他のコースにもチャレンジしてみたいと思いました。

(保護者より)文化祭がんばれ~!という気持ちを込めながらお弁当を作りました。お弁当箱が空っぽになっていて嬉しかったです。

◆2年 野口蓮夏(4:チャレンジコース)起きる時間が遅く、1品だけしか作れませんでした。なので、起きる時間も考えて次はなにか他のものも作れるようにしたいです。

(保護者より)何とか、サンドイッチだけでも作ってくれたので助かりました。自分で作るものが多くなってくれたらと思います。

◆3年 西山 凛(5:マスターコース)片付けながら作ることや、段取りよく作ることが難しかったです。毎日お弁当を作るわけではないので、お弁当の日の前日までにしっかりと計画を立てようと思いました。美味しくできてよかったです。

(保護者より)彩りも栄養もよく考えていたと思います。でも、もう少し段取りがよかったら・・・

◆3年 永田悠大(4:チャレンジコース)自分で少し作ってみて、料理は楽しいということに気づくことができました。これから作れる料理の品を増やしていき、中学を卒業するころには弁当を一人で作れるようになりたいです。

(保護者より)1品でも、多く作れる品を増やしてほしいです。

◆3年 吉田美琴(1:ごちそうさまコース)母が作ってくれたお弁当はとても美味しかったです。今度は私が1人でお弁当を作って、お母さんに食べてもらいたいです。土曜日と月曜日、2日とも美味しいお弁当ありがとうございました。

(保護者より)はーい‼美琴の作るお弁当がとっても楽しみです。美琴に作るお弁当もあと数回だと思いますが、楽しんで作って愛を込めたいと思います。

◆3年 北崎智心(5:マスターコース)初めてコース5にチャレンジしました。自分で作るのは思ったより難しくて大変でした。でも、美味しくできたので良かったです。

(保護者より)お父さんも、智心が作ったお弁当が食べたいです。

◆3年 岩佐百華(3:初心者コース)今回は2日とも1品も作っていないので、次回は1品でも自分で作れるようにしたいです。そして、コースのレベルを上げれるように頑張ります。

(保護者より)なかなか普段一緒に作ることは難しいので、休みの日に一緒に作れたらいいなと思います。

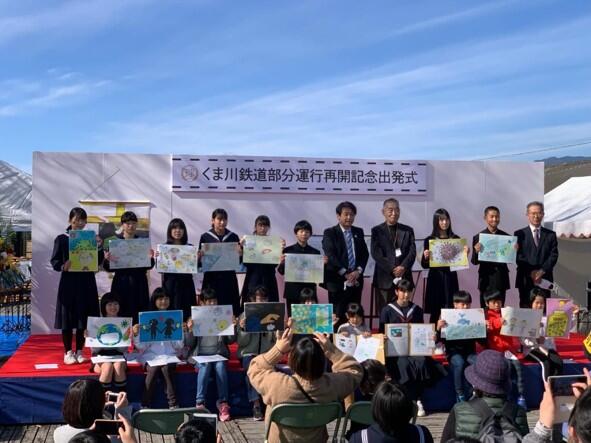

再開!くま川鉄道 ~くま川鉄道部分運行再開イベント~

列車「田園シンフォニー」が、湯前駅を発車しました!

力強く進んでいく列車とともに、沿線で小旗を振り、歓喜する生徒たちの姿は、豪雨災害からの復興の象徴です。この列車とともに、生徒たちが自らの進路を切り拓いてほしいという願いを持ちました。

11/28(日)に行われた「くま川鉄道部分運行再開イベント」では、生徒たちが様々な場面で活躍しました。

沿線旗振りに生徒16名がボランティア参加

吹奏楽部は、列車の出発を祝してファンファーレを披露。また、午後からのミニコンサートでは、「銀河鉄道999」等の曲をビッグバンドスタイルで演奏

湯前駅の展示体験施設の愛称「ユノレール」を命名した 永濵碧空さん(2年)の表彰

那須良輔風刺漫画大賞を受賞した 春日ひなおさん(3年) 他6名の表彰

赤い羽根共同募金の街頭募金に生徒10名がボランティア参加

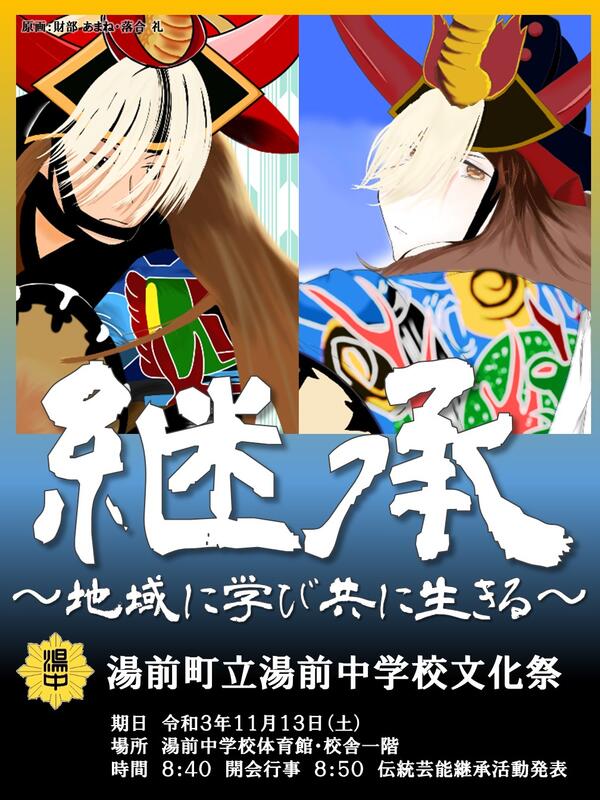

「継承 ~地域に学び 共に生きる~」 令和3年度文化祭

11/13(土)スローガン「継承 ~地域に学び 共に生きる~」のもと、本年度の文化祭を開催しました。

本年度は、伝統芸能継承活動を再開することができました。スローガンに掲げた「継承」という言葉には、生徒たちの力強い決意が示されています。

「継承」とは、受け継ぎ、伝えていくこと。「伝える力」は、本校が重点的に育成を目指す資質・能力の一つです。

文化祭を通じて、生徒たちは、ふるさとの伝統を継承し、次の世代に伝えていく「縦(時間)」のつながり、

各学年が、総合的な学習の時間を中心に探究した学びを伝える「横(空間)」のつながりを実感しながら、学びの成果を発表しました。

また、英語科や吹奏楽部も、これまでの練習の成果をしっかりと伝えました。

生徒たちは、文化祭を通して、学びを共有し、未来へ向けて自分の生きる方向を見つめることができました。

文化祭の開催にあたりまして、伝統芸能をご指導いただいた関係各位、活動を支えていただいた保護者の皆様、教育行政の皆様に心より感謝を申し上げます。

令和3年度文化祭ポスター

開会行事(伝統芸能リーダーあいさつ)

伝統芸能「求麻神楽」(国指定無形民俗文化財)

伝統芸能「浅鹿野棒踊り」(町指定無形民俗文化財)

伝統芸能「東方組太鼓踊り」(町指定無形民俗文化財)

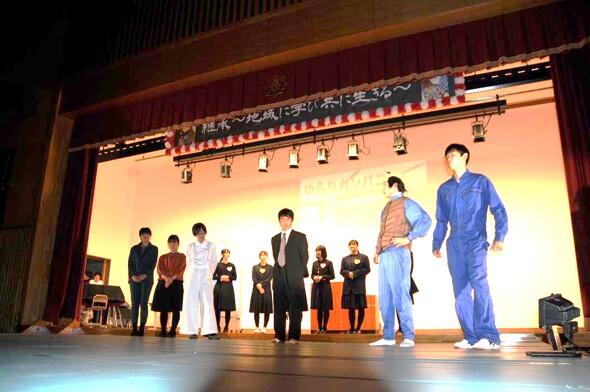

学習発表「SDGs新聞こぼれ話」

1年生は「環境」をテーマに、「水の大切さ」、「SDGs」について学び、実践していくことを、新聞での発表や劇を通して伝えました。

学習発表「夢実現プロジェクト」

2年生は、「働くこと」をテーマに、様々な仕事について調べ、働く意義について考え、ポスターセッションや劇を通して伝えました。

英語科発表「ある日の New York City」

吹奏楽部発表「ビッグバンドデビューステージ」

学習発表「湯前カンパニーは大騒ぎ ~ふるさとが教えてくれたこと~」

3年生は、ふるさとの魅力をポスターで伝えたり、ふるさとの「未来」を思い描き、自分たちの生き方を考え、劇を通して伝えました。

記念撮影(全学年)

職場体験学習 「働く」自分を振り返る

【2年学級通信から】

(食品製造・飲食関係チーム)

◆まずラジオ体操をしました。おじちゃんおばちゃん達と元気に踊りました。着替えて工場に入りました。その時、衛生面にかなり注意されていて、服のほこりをとったり、30秒間手を洗ったりしました。仕事は3種類しました。栗のペーストを5㎏計って運ぶ・サツマイモの皮むき・運搬です。おばちゃん達のサツマイモをむくスピードがとても速かったです。一日中立ち仕事で、同じ作業の繰り返しだったので疲れました。従業員さんは、とても優しくておもしろかったです。

◆林酒造では、社会「焼酎の歴史」理科「お酒の造り方」数学「アルコールの計算」がありました。計算は難しくて1時間もかかりました。協力して教えてもらいながら頑張りました。

(販売チーム)

◆販売所の掃除をして、ハロウィンの飾り付けをしたりしました。すみずみまで掃除や花壇の整備をずーっとしました。していくうちにどんどん楽しくなってきて、最後終わったときにはとてもすっきりしました。しっかりと時間を守ることができ、自分から仕事を率先して礼儀正しい態度でできました。

◆「湯〜とぴあ」は湯前町、水上村、多良木町、西米良村などの周辺地域のPR、湯〜とぴあと周辺の管理、町の特産物の販売などたくさんの仕事をされていることを初めて知りました。今までのイメージでは「お菓子とか飲み物を売っているお店」だったので、仕事の内容を聞いてびっくりしました。お店の方が「このお店は、スーパーや他のお店に比べて、お客様との距離が近い」とおっしゃっていたのが印象に残りました。買い物に来られた近所の方々がお店の方と楽しそうにお話していて、地域の方々に愛されているお店なんだなと思いました。実際に「お仕事がんばってね!」「お疲れさま」などと声をかけられたときはとてもうれしかったです。

◆開店して掃除が終わったら花だんに花を植えるために石とりをしました。「どうして花だんに花を植えるのかな?これもお仕事?」と思っていたら、局長さんが「これもお客様に喜んでもらうために植える。きれいなお花を楽しんでもらうためにお花を植えるのも仕事だよ。」と教えてくださいました。くま川鉄道の復旧セレモニーのためにもきれいなお花を植えると聞いてとてもうれしかったです。みんなに楽しんでもらえるように花を植えたり、飾り付けをしたりするのもお仕事と聞いて、とても素敵なお仕事だと思いました。

◆職場体験は心配と不安の気持ちがありました。でも、仕事ややり方がわからないときは、わかりやすく説明してくださったのでうれしかったです。そのおかげで、僕も早く仕事の手順を覚えて順調に進めていくことができました。

◆車の構造や種類などはくわしくないので、初めて知ることが多くてとても勉強になり視野が広がりました。自分ができることをやったことが、人に役立つと考えたら、やりがいをとても感じました。工場で使った、おがくずが入った工場用石けんが洗い上がりがとてもすべすべして感動を覚えました。

(保育体験チーム)

◆保育園に行く前から、園児たちとふれあえるのがすごく楽しみで、夜もぜんぜん眠れませんでした。園児は、少しケンカ

が多かったり泣いている子がいたりしましたが、他の友達が譲ってあげたり、なぐさめてあげたりしてやさしい一面も見えました。そんなところを見ていると、なぜか勝手に笑顔になってしまいましした。僕がお父さんになったら、この保育士さんたちのようになりたいなぁと思いました。

◆0歳児を担当しました。まだ話すことができないので、自分から話しかけることがとても難しかったです。ご飯をあげたり、寝かしつけたりオムツを替えることをしました。難しかったけど上手にできたと思います。小さい子とのコミュニケーションは大変なので保育士さんはとても参考になりました。

◆園児がかわいいのは前提で、「子どもの成長は早い」という親の言っていることがわかった気がした。3歳児と5歳児はまったくの別人。とてもしっかりしていた。先生を見ていると園児への愛がとても感じられた。今日も尊敬の一日だった。こんなに尊敬したのは初めてだ。働く大変さと働く人への感謝を忘れずにこれからも頑張りたい。

◆お外遊びで楽しく遊んだり、お昼寝の時間には子どもたちの背中をポンポンしてあげたり、たくさんふれあうことができました。子どもたちが寝いている間では、担当の先生がオリエンテーションを行ってくださり、私たちが体験する組の子ども達の年齢ではどういった発達をするのか、それに合わせた接し方を教えていただきました。

(製造・工場・機械関係チーム)

◆僕たちがした仕事は、タイヤの空気入れ、オイルと水入れ、洗車、ネジはめで、オートマとマニュアルの違いを見せてもらいました。見せるだけではなくて、実践もさせてもらいとても優しかったです。ボンネットや車の下も見て、複雑な構造になっていて、どこに何があるかを覚えるのが難しかったです。車検の手伝いでは、車をピカピカにしました。車を拭いているとき、社長や職員さんに車の整備士のことについて話してもらい、整備士のつらさや大変さを知りました。インタビューで、整備士の一級を取れたらすごいと聞いたので、これから勉強を頑張って一級をとりたいと思いました。

◆家や建物をつくるときの構図と、木の水分を抜く乾燥前にする木材を並べる作業をしました。思っていたよりも難しかったけど楽しかったです。パソコンを扱うのは苦手だったので、無事構図が完成してうれしかったです。大工さんの現場作業の見学に行ってきました。プレカット工場では、プレカットしてある木材の確認をしました。

◆CAD作業では、依頼された設計図面を基にデータ入力をしました。細かい寸法も書いておいたり、表にまとめておいたりすることで顧客とスムーズに話し合いも進むと教えてもらいました。休憩時間では、担当してくださった方が「(学生時代)もっと勉強したらよかったと思った」など詳しくお話をしてくださいました。作業の中では、どれだけ相手を思えるかという話もありました。ひとつ間違うと、すべて間違えてしまう大変な仕事ということがわかりました。

◆ガソリンスタンドの基本の仕事ではお客様の車の窓拭きをしました。自分がお客さん側の時は意外に楽なのかと思いましたが、窓も拭いて、声を出してお客様に時間を待たせないようにするのがとても難しかったです。

職場体験学習 実際に「働いて」考えてみました

【2年学級通信から】

20日〜21日の職場体験学習での振り返りです。実際に「働く」ことをどう感じたでしょうか。

(農業体験チーム)

◆今日は朝からオクラときゅうりの収穫をし、オクラが上向きにはえていえるのを初めて知りました。昼からは、小松菜を入れる袋に会社のシール500〜600枚くらい貼りました。3時間くらいしたのでとてもきつかったです。JAに見学にも行きました。箱につめる作業の仕方や他にもたくさん教えてもらいました。普通に食べている野菜でも、とても大変な作業をされていることがわかりました。

◆農業は作るだけではなくて事務作業もあることがわかりました。晴れの日は外でする作業が多く、雨の日も作業がたくさんあることにびっくりしました。あらためて農業は大変だけど、しっかりとやりきれば、その分頑張りが返ってくる職業だと思いました。

◆お米には検査があって、消費者に届く米は、すべて検査をされている安心・安全に配慮してあるんだと初めて知ることができました。米の選別は、食味コンクールというものに送るために、見た目を均一にきれいになるようにする作業でした。色形など見極めないといけないところが大変でした。こんな大変な作業でも、コンクールに出品して評価されることに意味があるとおっしゃっていました。今は米を買う人が少ないから「うちの米は安全で、プラス、評価を他の人にしてもらうことで(消費者に)手にとってもらえる」のだそうです。売り方や宣伝を考えることも農業をされる方の大切な仕事なんだなと気づきました。

(食品製造・飲食関係チーム)

◆下村婦人会さんでしょうがの皮むきをメインに仕事をしました。ほとんどの作業が機械でされているのかと思っていたら、「ほとんどが手作業なんだよ〜。」と教えてもらったときにはとてもびっくりしました。8人くらいでたくさんの商品を作っているのがすごいなと思いました。休憩時間にはみんなで集まってお茶会をしたのが楽しかったです。仕事だけではなく、交流を深めていくことも大切なんだなと思いました。めあての「自分から率先して仕事をし、わからないところは聞く」を積極的に取り組めたので明日もがんばろうと思います。

◆食器洗いは、下洗いをしてから機械で洗い、拭いて片付けるという簡単な作業だけど、洗い終わった食器はやけどするほどとても熱く、でも、冷ます時間なんてなかったし、その作業を一日何回も何回もするので、午前中だけでもとても大変でした。空いた時間はひたすら割り箸の補充で段ボール1箱分がんばりました。トイレ休憩はもちろんひと息つくひまもないくらいの立ちっぱなしは本当にきつかったです。でも、店員のみなさんはそんな顔一つもせず、テキパキされていてとてもすごいなと思いました。忙しいのに丁寧に話してくださったり、気遣いもしてくださってとてもよかったです。お昼ご飯を一緒に作らせてもらいました。店員さんの手際の良さに「さすがプロ・・・」と思いました。

◆仕事をする上でのアドバイスをもらいました。例えば、せまい場所を通るときは、「通ります。」と言って、ぶつからないようにスペースを確保したり、台の上で作業するときは立ちっぱなしなので、血流が悪くならないように足踏みしたりなど工夫してお仕事されているだなと感じました。2日間を振り返ってみて、仕事をすることで、ほんの少しだけでも役に立てたらいいな・・・と思いました。校長先生が言われていた「誰かの役に立つこと」は簡単ではないなと改めて思いました。

◆浴室清掃や窓拭き、料理仕込み、食器洗いなどをしました。インタビューしたとき、「裏方があるからこそ表がある」と聞いて、こういう地道な作業をすることで、お客様が快適に温泉に入れたり、過ごせたりできることを知ってとても大切な仕事なんだということがわかりました。私が将来なりたい客室乗務員やグランドスタッフも裏方が会ってからこその表なので、たくさん経験することが大切だと思いました。また、お父さんお母さん達は毎日仕事をして私たちにおいしい物を食べさせてくれたり、欲しいものを買ってくれたりしているので感謝しようと思いました。

◆職場体験緊張しました。焼酎について楽しく学びました。焼酎を瓶に詰めました。計算をして焼酎を水で割り、25%アルコールに調整して瓶に入れました。計算が思ったより難しく、何度もやり直して確かめました。ラベルに貼るデザインをしました。ラベルは20歳になる6年後に見ても大丈夫なようにできればいいです。そのデザインは自分が酒を飲んでいるときをイメージして「四季」をイメージしたイラストにしました。

1年集団宿泊教室(2日目:焼き杉創作活動)

・杉板を焼いて、貝殻や絵の具でデザインを施していきます

1年集団宿泊教室(2日目:マリン活動)

◆カッター艇体験

・小雨ですが頑張って活動します

・かい立てで指示を聞きます

・声出して頑張っています

・無事帰着です

・午後の創作活動に備えて、貝殻集めです

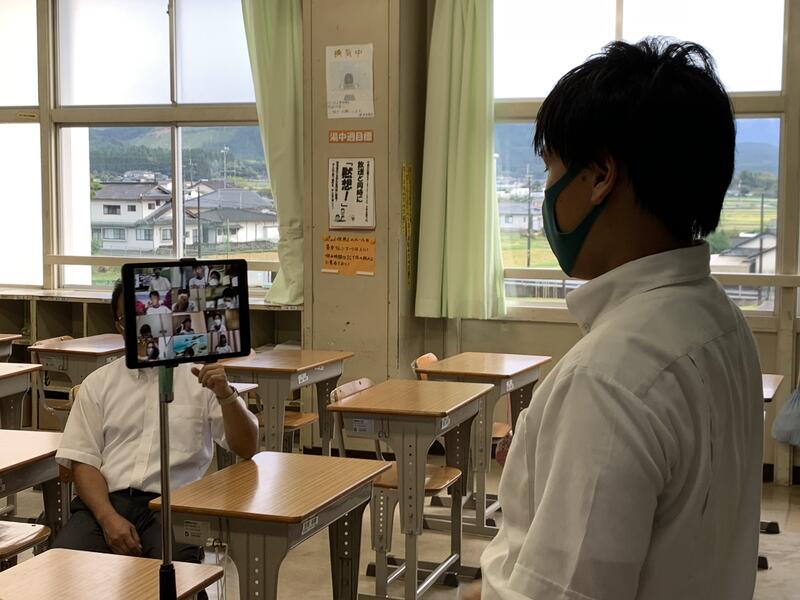

きたるべきときに備えて オンライン授業試運転

【3年学級通信から】

今週の水曜日の 6 時間目に,初めてオンライン授業を行いました。不具合もありましたが,実際に家でつながるかテストができたことだけでも,きたるべきときに備えて有意義な時間だったと思います。授業では,接続確認のほかに点呼やネット経由での課題配付・提出などを行いました。

次の日の日記では,「とても楽しく貴重な体験でした!」や「毎日 zoom での授業がいいです」と書いてあり,生徒にとっても新鮮な時間だったようです。

“世界の人々の幸せをお手伝いできる仕事” JICA国際協力出前講座

【2年学級通信から】

“視野を広げる”ことは大事だなと思います。私は吹奏楽をやっていることもあり、10代〜20代にかけて海外へ演奏旅行に行く機会を得ました。それがきっかけとなり、今までにヨーロッパを中心に15カ国を旅することができました。社会人になっても旅行をすることは、“視野を広げる”大事な機会となっています。

海外へ行くとその国を理解しようとします。同時に「日本」をより深く考え、自分を見つめる機会にもなります。テレビやインターネットが普及して身近に感じる海外ですが、実際に自分の目で見て感じることが、どれだけ自分を成長させてくれるかを身をもって経験することができました。コロナ禍で世界中が制限されている状況ですが、いつか自由に国と国を行き来することができれば、みなさんも興味のある国へ行ってみるのも良いと思います!

2年生にも“視野を広げる”機会がないかな・・・と考えていたときでした。JICA(海外協力隊)の方が派遣前に湯前町に派遣され、役場で活動をされているという話を聞いたのです。これは!と思い、講演の依頼をして今回の「JICA国際協力出前講座」を開くことができました。

JICA熊本デスク勤務で国際協力推進員の尾上香織さんが、トンガ王国での活動の様子、自分がJICAに興味をもったことから働くことができるまでのストーリーなどお話していただきました。興味をもって真剣に話を聞く2年生に、世界で働くということをどう感じたのでしょうか。みなさんの感想を紹介します。

(生徒の感想)

◆僕はこの話を聞く前には、「JICAってアフリカでの農業のことについて教えたり、手伝ったりしてるんだろうな。大変なんだろうな」と思っていました。話を聞いたら全然違い、色々なとことに行けることや農業以外の他にも自分の専門のことを教えられることを知りました。行った国での言語や価値観の違いがあって大変なこともあるけど、それ以上に楽しいことがたくさんあることがわかりました。

◆JICAの目指すものは、発展ではなく、一番は国の人々がより幸せになるようにすることだと思いました。大学生や大人でも、得意なことや専門知識などがあれば誰でも応募することができることを知りました。私は、ずっと昔から海外に行ってボランティアのような仕事をしてみたいと思っていたので、今日のことを学んで、自分でももしかしたらいけるのではないかと、少しやってみたい気持ちがあります。

◆僕はトンガ王国について初めて知りました。(映像で見た)トンガ王国の人々はとっても元気で歌が上手で笑顔が多いところだと思いました。みんな男女関係なく楽しんでるので誰でも仲良くなれそうでいいなと思いました。しかし、いろいろな問題があり、日本のあたり前が、世界では当たり前じゃないということがわかりました。水なども日本ではたくさん使っているけど、開発途上国などは雨水などの自然のものを使っていることもわかりました。

◆尾上さんが、とても楽しくて良い時間だったと言われたので、私が最初イメージしていた活動とは違いそうだなと感じました。トンガでの生活や衣装、風習などが知れてとても楽しかったです。尾上さんの子供の時と一緒で、私も開発途上国の映像を観たりすると「かわいそうだな・・・でも、私には何もできないな」とモヤモヤすることがあったので、今回のお話を聞けて、すごく勉強になりました。まだ、夢も完全に決まっていなくて悩み中だけど海外青年協力隊になってみたいなと思いました。(本心です)

やさしい地域づくりに貢献 ~認知症サポーター養成講座~

10/11(月)本校体育館で、2年生を対象に認知症サポーター養成講座が開かれました。

これは、湯前町保健福祉課が主催し、子供たちが認知症についての理解を深め、認知症の方への声のかけ方を実践する内容で、小学5年生と中学2年生を対象に開催されるものです。

2年生は、認知症の方への対応方法についてグループで協議し、認知症のモデルとなった方に積極的に声かけをして実践力を高めていました。

この講座を通して学んだ子供たちが、やさしい地域づくりに貢献できるよう願っています。

再開!読み聞かせ ~読み聞かせボランティア「なずなの会」~

10/11(月)コロナ禍で中止していた「読み聞かせ」を再開しました。

生徒たちは、読み聞かせボランティア「なずなの会」の皆様に、これまでずっとお世話になってきました。

本日は、3年生が、同会の姉川さんに、狂言「鳴子遣子(なるこやるこ)」の読み聞かせをしていただいてきました。

古典を分かりやすく解説しながら、巧みな表現で、狂言のおもしろさ伝えていただきました。

いざ参戦!! ~科学の甲子園ジュニア熊本県大会~

10/3(日)くまもと県民交流館パレアで、「科学の甲子園ジュニア熊本県大会」が開催され、2年生4名、1年生2名の計6名が本校代表として出場しました。

大会では、本校を含め、私立中学校や県立中学校、熊本市の中学校から出場した7校11チームで競い合いました。

競技内容は、理科・数学などの複数分野の高校生レベルに近い筆記問題と、課題に沿って考え制作する実技問題を6名で協力して解くというものです。生徒は問題にしっかり向き合い、一生懸命に解いていました。

結果は惜しくも3位入賞には届きませんでしたが、強力なライバルチームと競い合うことができたという経験は、大きな自信につながると思います。

保護者の方からも「科学の甲子園に向けての練習があった日は楽しかったと帰ってきていました。」「いい経験をさせていただきありがとうございました。」という言葉をいただきました。「子どもたちが楽しく科学に触れることができた」と嬉しく思いました。

来年度は、現1年生を中心としたチームを作り、再び参戦する予定です。これから少しずつ知識や発想力、国語力(読解力)などを伸ばしていき、「私に任せて!」と言ってくれる生徒が出てくることを期待しています。(理科担当)

科学の甲子園ジュニア都道府県代表(国立研究開発法人科学技術振興機構)

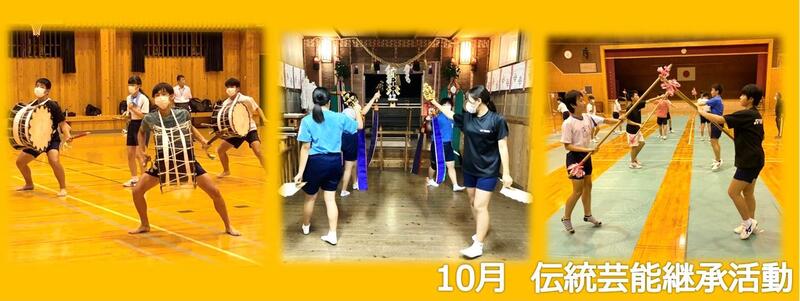

伝統を継ぐ ~復活!伝統芸能継承活動~

本校では、これまで地域に伝わる伝統芸能を継承する活動を行ってきましたが、コロナ禍の中、昨年度は活動を見送りました。

本年度、活動再開に向け準備をしてきましたが、まん延防止等重点措置により9月より計画していた活動を控えてきました。

措置が解除された10/2(土)土曜授業を実施し、保存会等の地域の方々に指導を受けながら、本年度の活動をスタートしました。

初日の活動は3時間に及びましたが、熱心なご指導のもと、生徒たちは集中して取り組みました。休み時間にも自主的に練習する姿も見られました。

今後、PTAと連携して夜間の練習も計画し、11月の文化祭での発表を目指して取り組んで行きます。

【東方組太鼓踊り:中学校体育館】

【球磨神楽:柔道場】

【浅鹿野棒踊り:小学校体育館】

ハイジのブランコ何m? ~小中合同研修~

9/29(水)湯前小中合同研修を行いました。

小中合同となれば参観者が多数になるため、密を避け体育館で第3学年数学の授業を公開しました。

授業の導入では、アルプスの少女ハイジの動画を全員で視聴。大きく揺れるブランコの周期から、2次関数でハイジのブランコの長さを求めるという問題に挑みました。

生徒たちが個で考える場面では、必要に応じて1人1人のタブレットにヒントカードを配付し個別最適化の学びを支援。

個の考えをグループや全体で交流する場面では、表・グラフ・式を使って説明したり、電子黒板に全員の考えを映し出したりして、協働的な学びにより問題解決を図りました。

GIGAスクール構想の中、生徒が、授業の中で学びのツールとしてタブレットや電子黒板を活用する姿が定着してきたと感じました。

授業後は、小中の教職員が、タブレットの活用などについて協議を行いました。

湯前に妖怪? ~マンガ授業~

9/3(金)1・3学年で、「マンガ授業」を実施しました。

講師に熊本大学の鈴木寛之准教授をお迎えし、「妖怪」をテーマにご講義いただきました。

「日本でもっとも豊かな隠れ里」として日本遺産に認定された人吉球磨は、豊かな自然と妖怪が描かれたマンガ原作のアニメ「夏目友人帳」の舞台とされ全国から注目されていること、また、湯前町出身の漫画家 那須良輔先生の著書にこの地域に伝わる妖怪が記されていることなどから、妖怪と私たちとの身近な関係について考えました。

妖怪を通して、自分たちのふるさとを見つめ直すことができた子供たちでした。

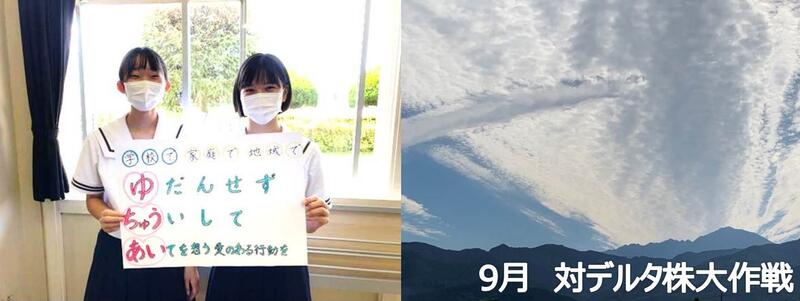

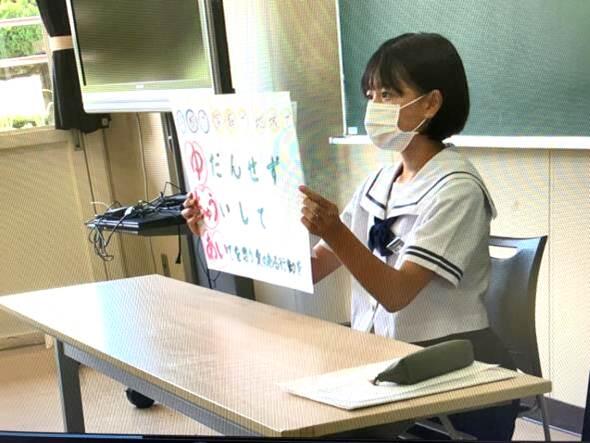

ゆ・ちゅう・あい ~対デルタ株大作戦~

8/27(金)2学期最初の生徒会専門委員会では、全国で猛威をふるうデルタ株の感染拡大の危機に対して、生徒会として主体的な感染防止ができるよう作戦を考えました。

生徒会長が、本年度の生徒会スローガンである「ゆ・ちゅう・あい(湯中愛)」を頭文字にこの作戦の方針をリモートで発表し、これを受け、各専門委員会でそれぞれの特色や役割を生かした対策のアイディアを出し合いました。このアイディアを委員長会で調整し、来週より取り組みを進めていきます。

学校で、家庭で、地域で、「ゆ」だんせず、「ちゅう」いして、「あい」てを想う愛のある行動を実践して、この危機を乗り越えましょう。

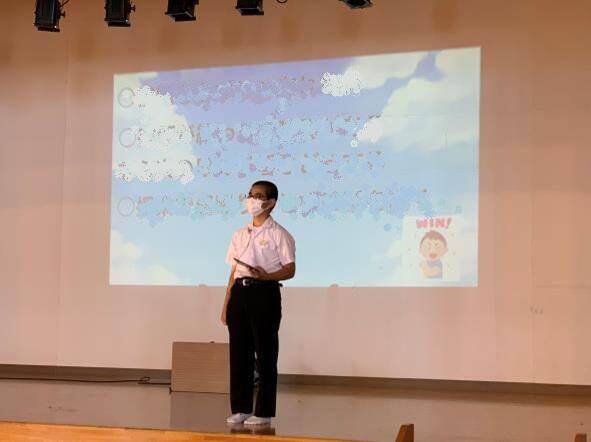

「やりきる力」を! ~2学期始業式~

8/26(木)2学期始業式を行いました。

感染防止対策のため、各学年代表及び関係者のみ体育館へ集合し、発表等を各教室へリモート配信しました。

学年代表発表では、ステージの壁一面を使って、夏休みの反省や2学期の抱負をプレゼンテーション形式で発表しました。表現力豊かにジェスチャーを交え、堂々と発表する代表生徒の姿に「伝える力」の高まりを感じました。

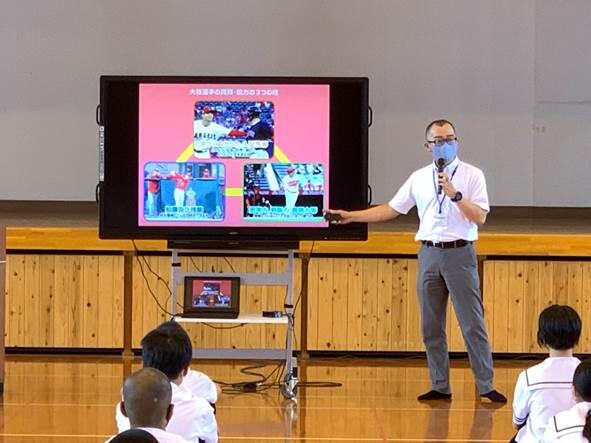

校長講話では、本校の目指す「3つの力」のうち「やりきる力」について、大きな目標を持って情熱と粘り強さでやりきることの大切さを伝えました。

2学期、コロナ禍の中、私たちのできる対策を行い、自分の目標を達成できるよう最後までやりきりましょう。

(表彰 くま川鉄道復興支援お礼状の紹介)

(1学年代表の発表)

(2学年代表の発表)

(3学年代表の発表)

(各教室のリモート配信の様子)

(校長講話)

夏休みの風景③ ~科学の甲子園ジュニア熊本県大会に向けて~

10/3(日)くまもと県民交流館パレアにおいて開催される「科学の甲子園ジュニア熊本県大会」へ本校の1・2年生6名がチームとしてエントリーしました。大会までの数日間、これまでの大会で出題された問題にチャレンジする活動を行っています。

「科学の甲子園ジュニア」は、理科、数学などにおける複数分野の競技にチームで協働して取り組むことを通じて、科学の楽しさ、面白さを知り、科学と実生活・実社会との関連に気付き、科学を学ぶことの意義を実感できる大会として、これまでに8回開催されています。大会では、チャレンジ精神をもって問題に臨み、湯前中旋風を巻き起こしてほしいと思います。

夏休みの風景② ~全校陸上~

夏休み期間に、朝から全校で陸上競技の練習に取り組んでいます。9月に行われる中体連秋季陸上大会を目標にしながら、生徒の体力向上、夏休みの規則正しい生活の維持もねらっています。陸上部の生徒がお手本になり様々な練習メニューに全校生徒が取り組んでいます。

夏休みの風景① ~地域未来塾~

夏休み期間中、2・3年生を対象に「地域未来塾」が行われています。この塾は、湯前町が実施主体となり、民間の人材を活用した学習支援員の先生が、指導にあたられています。生徒は、自分の課題を把握し真剣に学習に取り組んでいます。地域未来塾は、例年、町の施設で行われていますが、本年は、新型コロナワクチン接種会場確保の都合により、本校で行われています。

1学期を振り返って ~終業式 学年代表発表~

7/20(火)1学期の終業式を行いました。

生徒たちは、GIGAスクール環境で、普段から授業の中でタブレットを使って意見の発表や交流を行っています。そこで、今回の終業式では、1学期の振り返りの発表をプレゼンテーションで行うことに挑戦しました。

各学年の代表が、自分の苦手だったことを克服できたこと、短所を見つめ直して取り組んだこと、本校が育てたい「3つの力」の達成状況を分析して考えたこと等を、文字や図を効果的に使って発表しました。

発表した生徒のICTスキルの向上はもちろん、自分自身の成長を見つめる能力の向上を見ることができ、聞く生徒にとっても大変参考になる発表内容でした。

最後に、校長講話では、1学期の学びを通して、育てたい「3つの力」のうち「伝える力」の高まりについて振り返りました。

考え、議論する道徳! ~道徳科授業研究~

7/14(水)校内研修で、第2学年の道徳科の授業研究を行いました。

2年生は「思いやり、感謝」をテーマに「愛」という教材について学習しました。思いやりの底には、人間尊重の精神があることを理解し、ともに助け合い、協力し合って生きていこうとする心情を育てるねらいのもと、生徒たちは、班や全体で、自分の意見を出したり、他の意見を受け入れたりしながら、「考え、議論する」中で学びを深めました。

また、生徒一人一人がタブレット端末を活用し、スカイメニューの「発表ノート」で瞬時に考えを交流するなどのICTスキルも充分に高まり、GIGAスクール構想のもとでの効率的な授業展開が見られました。

おはようございます ~あいさつ運動&募金活動~

本校では、生徒会及び部活動の各部が、自主的に朝のあいさつ運動を行っています。

あいさつ運動は、これまで、校門の外で行っていましたが、千葉県で下校途中の小学生が巻き込まれた交通事故を受け、危険を回避して校門の中で行うよう改善しました。

7/13(火)のあいさつ運動は、野球部・柔道部・空手部が担当しました。

また、生徒会執行部では、あいさつ運動と並行して、募金活動を行いました。

応募額(30,184円)は、くま川鉄道復興支援へ寄付しました。ご協力ありがとうございました。

救える命のために ~救急救命講習(3学年)~

6/29(火)上球磨消防組合消防本部の消防士さんをお迎えして、3年生が救急救命講習を受講しました。

保健体育の授業の一環として、胸骨圧迫による心臓マッサージとAEDの使用について講習を受けました。3年生は、緊急時に対応できるようにというイメージをもって学び、中学生であっても救える命があることを心に刻みました。

こんにちは5年生 ~小中一貫校乗り入れ授業②~

6/24(木)湯前小学校5年生教室で、小中一貫校の乗り入れ授業を行いました。

授業は、数学担当の磯部教諭が、算数を指導しました。

5年生は、「人文字」の問題から「間の数と人数の関係を考えよう」というめあてをもって学習を進め、みんなで問題を解決していきました。

磯部教諭と5年生のやりとりを見るといつも授業をしているかのような錯覚を感じるほど、スムーズに展開した乗り入れ授業でした。

みんなで鑑賞 ~美術コーナー展示~

生徒昇降口から入った1階ラウンジに、美術コーナーを設け、各学年の作品を展示しています。

完成した作品を鑑賞するだけではなく、制作の途中経過を展示することで、それぞれの学習活動をみんなで共有することができています。

ご来校の際は、ぜひご覧になってください。

3年「てん刻」

2年「鋳型で作る金属作品」

1年「絵文字」

目指せ!あいさつ力の向上 ~生徒総会~

6/15(火)生徒総会を行いました。GIGAスクール構想対応として、すべての生徒がタブレットPCを持ち、意見の交流を図り、フォームからの送信によるスムーズな議決を行う新しいスタイルでの生徒総会となりました。

総会では、生徒会活動の活動方針、年間活動計画について検討し、議決した後、本校の目指す「3つの力」(重点的に育成を目指す資質・能力)について生徒達が熟議を行いました。

その中で、「あいさつ」は、「3つの力」のひとつである「伝える力」の基礎となる重要な要素であり、現状における課題と捉え、「あいさつ力の向上」について取り組むことになりました。

今後、全校生徒で、「立ち止まりあいさつ」「伝わるあいさつ」「笑顔で元気なあいさつ」を意識して実践します。地域の皆様の温かい見守りと励ましのお声かけをお願いします。

ようこそ6年生 ~小中一貫校乗り入れ授業①~

6/10(木)おとなりの湯前小6年生を迎えて、授業を行いました。

湯前小学校と湯前中学校は、併設型小中一貫校として、中学校の教員が小学生を対象に乗り入れ授業を行っています。

5時間目、国語では、石原教諭が、国語の楽しさを伝える授業を行いました。

6年生は、漢詩の意味を味わったり、語彙力を高めるため「○ん○ん」の言葉を辞書で探したりしました。

6時間目、体育では、井上教諭が、体つくり運動の授業を行いました。

6年生は、音楽のビートを感じながら、多様なジャンプと手の動きを組み合わせた難易度の高い運動に挑戦しました。

今年はリモートで ~第63回西米良中学校との交流会~

5/25(火)、西米良中学校(宮崎県西米良村)との交流会を行いました。

今回で63回目の伝統を誇るこの交流会は、コロナ禍の中、昨年度は中止されましたが、本年度はリモートで実施することができました。

交流会は、毎年交互に学校を訪れて交流を行っています。今回は、本校が西米良中学校のみなさんをお招きする側として、会を進行しました。

学校紹介では、両校がリモートで動画やクイズを発表し、互いの地域や学校の様子を知ることができました。

この後、レクリエーションや学級討議など、両校の生徒が交流する有意義な時間を過ごすことができました。

県をまたいだ貴重な交流会をリモートで実施してみて、今後も様々な学習活動での交流が期待できると感じました。

開会行事(各教室を結んだリモート会議)

レクリエーション「国名ビンゴゲーム」

学級討議「今後の交流のあり方について」

元気と笑顔を届けたい! ~体育大会開催~

「コロナ禍で暗いニュースが多い中、湯中生の元気と笑顔で少しでも明るい気持ちになっていただきたい」という生徒の思いが通じ、5/22(土)雨上がりの曇り空の下、体育大会を開催することができました。

この日は、降り続いた雨で水たまりの残るグラウンドの整備が必要で、開会前の生徒たちの懸命な作業によりコンディションを復旧することができました。

保護者や地域の方のご参観の下で、生徒たちは精一杯の元気と笑顔で、爽やかな感動を届けることができました。

開会式「選手宣誓」

迫力の統率力!「白団応援演舞」

情熱の集団美!「赤団応援演舞」

最後まで全力!「団対抗リレー」

激走! ~体育大会徒走~

5/14(金)、体育大会で行う徒走種目を実施しました。

現在の予報では、体育大会の予定日(16日)、延期日(22日)、再延期日(24日)とも降雨の確率が高く、大会を体育館で行うことも想定しておく必要があります。

しかし、表現種目や応援団競演は、体育館でも行うことができますが、徒走種目はグラウンドでしかできません。

そこで、本番で徒走種目が実施できない場合、本日の結果を得点にすることを伝えると、生徒たちは、一気に本番モードに切り替わりました。

激走する生徒たち、それを応戦する生徒たちの姿に、本番同様の感動を覚えました。

【男子1000M走】

【女子400M走】

【1年男子100M走】

【1年女子100M走】

【2年女子100M走】

【2年男子100M走】

【3年男子100M走】

【3年女子100M走】

【団対抗リレー】

デジタルでの交流 〜スカイメニューを使って〜

2年生は、iPad(アイパッド)を用いて、スカイメニューというアプリを使ったデジタルでの交流を行いました。

コロナ禍の中、今後の感染状況の悪化による在宅でのリモート授業等も想定して、こうした取組を進めています。

丁寧にiPad開箱!

みんなの発表ノートは、電子黒板等で一覧できます。

近寄らなくても、グループで交流できます。遠隔で友達のノートにコメントを書いています。

努来勝 91人の青春に燃ゆ ~体育大会へ向けて~

5/16(日)の体育大会へ向けて、準備が進んでいます。

本年度大会スローガン

努来勝(どっこいしょ) 91人の青春に燃ゆ

のもと、応援やダンス等の練習に取り組んでいます。

応援団競技 団長はじめリーダーたちによる創作演舞を各団で練習しています。

全校男子による「ソーラン節」では、力強い動きを表現します。

全校女子によるダンスは、「くまこい六調子」に挑戦します。講師にダンスチームSAKURA組の井上様を迎え、ご指導いただきました。

交通社会の一員として ~自転車点検・交通安全指導~

5/6(木)、自転車点検・交通安全指導を行いました。

生徒が持ち寄った自転車を点検していただいたのは、地域学校協働活動ボランティアの5名の皆様。

タイヤの空気圧、ブレーキの制動、ライトの点灯等の項目を一台一台点検していただきました。

午後は、多良木警察署から上田巡査長様をお招きして、交通安全についてご講話いただきました。

自転車は、定期点検とともに家庭での日常点検が必要であることや交通社会の一員としての自覚を持って自転車を利用することを確認しました。

自覚と貢献 ~道徳科「明るい避難所」授業公開~

4月23日(金)、授業参観では、道徳科の授業公開を行いました。

保護者の皆さんには、別室リモート参観となりましたが、多数のご来校ありがとうございました。

全学年で熊本地震関連教材 「つなぐ~熊本の明日へ~」 に記載された「明るい避難所」について学習しました。

熊本地震の際に避難所となった河原小学校(西原村)での自治的な避難所運営の様子から、中学生も地域社会の一員であるということを「自覚」し、地域社会にどのように「貢献」すべきかについて考えました。

この授業では、校長が、ゲストティーチャーとして河原小学校で避難所運営に関わった経験を3年教室で講話しました。

その様子を1・2年教室にもリモート中継し、それぞれの教室で各学年の実態に応じた授業を行いました。

GIGAスクール構想の下、こうしたICT機器を使ったチャレンジも積極的に進めていきます。

歓迎! ~見知り遠足・部活動紹介~

4月15日(木)、新入生を歓迎する見知り遠足を行いました。

昨年はできなかった遠足が実施できることに感謝し、楽しい思い出を作ろうと生徒たちが盛り上げました。

グリーンパレスへいざ出発!

グリーンパレスの青々とした芝生広場で、楽しい歓迎レクリエーションを行いました。

新入生歓迎!「じゃんけん貨物列車」 ※タスキでディスタンスを保っています。

午後は、体育館で新入生のために部活動紹介を行いました。

25名の未来へ ~入学式~

4月9日(金)入学式を開催し、本校に25名の新入生を迎えました。

それぞれの未来に向けた学びのスタートです。学校で出会う仲間、先輩、先生、地域の方々から多くのことを学んでほしいと思います。

校旗入場

新入生入場

歓迎の言葉

新入生誓いの言葉

保護者、在校生(2学年はリモート参加)、教育長、教職員が見守る中、無事に終了しました。

無事帰着

一泊二日の修学旅行、参加者全員、大きなけがや病気もなく、無事帰着いたしました。

スキー場昼食

《楽しんだらカレーです》

《元気もりもり》

《女子ももりもり》

またスキーをしたいとの感想でした。13:10にスキー場を出発しました。

スキー閉校式

《とても上達しました》

スキー

《男子スキー》

《女子スキー》

《慣れてきました》

ホテル出発

《スキーウェアに着替えて出発》

《笑顔でスナップ!》

《もっと笑顔のうれしいスナップ!》

二日目開始

《しっかりと朝食》

《女子も元気》

《男子も元気》

修学旅行二日目が始まりました。参加者全員元気です。

夕食

《ボリューム満点の夕食》

《男子も楽しく》

《女子も楽しく》

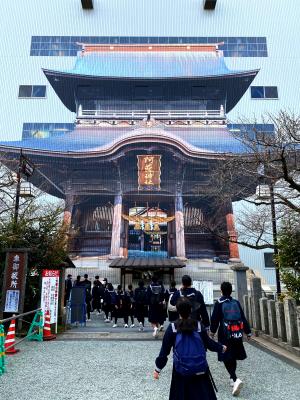

阿蘇神社参拝

《再建中の楼門写真》

《いろいろと祈願》

阿蘇草千里

《風が強いです》

阿蘇火山博物館

草千里で昼食

草千里に到着し、昼食は赤牛ハンバーグをいただいています。

《赤牛ハンバーグ》

《楽しく昼食》

阿蘇震災ミュージアム

震災遺構として、旧東海大学阿蘇校舎1号館及び地表地震断層を見学、ガイドさんに説明していただきました。

《男女別で見学》

元はひとつの建物が3つに分断・保存されています。建物中央を断層が走っており,建物全体が倒壊するのを防ぐためだそうです。左右の棟にある耐震補強は,震災以前に施工されたものでした。

《1号館前の地表断層》

《鉄筋がねじれたような壊れ方》

《断層に沿って床に大きなヒビや盛り上がり》

《地面が動いた大きなズレ》

《ガイドさんにお礼》

修学旅行出発

本日令和3年3月1日より,一泊二日で修学旅行です。

参加者全員元気で出発しました。阿蘇方面は良い天気だそうです。虹に見送られました。

《人吉インター前にて》

3学期始業式

令和3年1月8日は始業式です。強い寒さが予想されます。

交通・寒さに気をつけて登校しましょう。

2学期終業式

令和2年度の第2学期終業式でした。

各感染症対策として、館内全換気、マスク着用の上、常に安全な距離を保ち、入場時にはアルコール手指消毒を行っています。

《表彰式の様子》

球磨人吉中体連駅伝大会結果

女子の部:3位

男子の部:9位

日々の練習、試走のご協力・あたたかいご応援ありがとうございました

球磨人吉中体連駅伝大会推戴式

来週13日(火)に開催される駅伝大会の推戴式が行われました。全員立派に発表しています。

《決意を発表する代表生徒》

退所式

退所式では、2日間の活動を振り返りました!安全で楽しい時間を過ごさせて頂きました。ありがとうございました!

創作活動

流木ストラップ作りです。思い思いの作品が出来上がっています。

昼食

最終日ランチは、きつねうどん定食、コロッケ、高菜ごはんです。

活動振り返り

活動の振り返りを書いています。指示がなくても、静かに取り組んでいました。やるべきことを自ら取組みます。

磯観察

磯観察始まりました。流木ストラップ作りのための流木ひろいも行います。

朝食

元気に朝食です!

レクリエーション

1日目夜は、ニュースポーツでのレクリエーションです。とてももりあがりました。

夕食

気合い入れて完食です。ディナーは牛丼とハンバーグです。

野外活動

ビンゴオリエンテーリング始まりました

どの班も、仲良く楽しく活動できるように意識して頑張っています!

ランチ

今日のランチはチャンポン定食餃子付きです。

LEDと白熱球の比較実験

LEDと白熱球の比較実験中です!

環境教室

熊本県の環境について学ぶ、環境教室が始まりました。

《熱心に聞き入る生徒》

集団宿泊入所式

所の先生方に聞く姿勢をたくさん褒められました。先に到着した1号車の生徒が、2号車を拍手で迎えると、環境センターの先生が「温かい雰囲気ですね」とまた褒められました。

《入所式の様子1》

《入所式の様子2》

熊本県立あしきた青少年の家到着

集団宿泊教室の現地、熊本県立あしきた青少年の家に到着しました。

《みんな元気です》