|

南小国町立南小国中学校 |

| 校訓『自主 礼節 健康』 |

行事

性(生)教育講演会(3年生)

本日(2/25(金))6校時、3年生対象で「性教育講演会」が行われました。

性教育は、生教育ともいわれ、命や自らの生き方に関係するとても大切な学習です。

人間の根幹に関わる学習でもあります。

講師は、福田病院の助産師、片平 起句 様でした。

コロナ禍での実施となり、オンラインで行われました。

講話は

1「性とは?」

2「生命尊重について」

3「10代での妊娠について」

4「性感染症について」

の内容でした。

1では、生教育の意味や性の多様性についての内容でした。

セクシャルマイノリティは、日本では1割ほどの割合で存在し、日常の何気ない言動で

傷つけたり、傷ついている人がいるのではないかというものです。

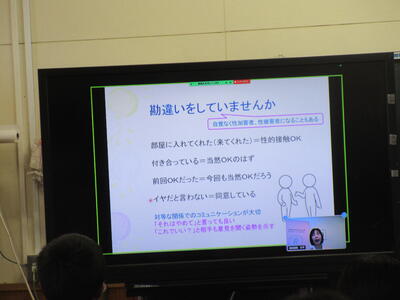

また、性的同意の意味について確認されました。「勘違いをしていませんか。」という

スライドで、具体的な場面を説明しながら、お互いの意識のずれがある可能性や自分の意志を

しっかり伝えることの大切さを確認されました。相手を尊重することの意味を丁寧に伝えられまし

た。

2では、妊娠中の胎児の画像を示しながら、かけがえのない命であることを

話されました。

また、生まれたくても生まれることができない命があること、生まれてもすぐに亡くなってしまう命があること等、現実に片平先生が出会われてきた話を赤ちゃんの親の思いも含めて話されました。

亡くなった赤ちゃんに「私たちをお母さんさん、お父さんにしてくれておりがとう。」と言葉をかけられた赤ちゃんの母親、父親の話をされました。

3では、10代での妊娠について、さまざまな視点を交えながらのお話でした。

妊娠すると「産む」か「産まない」かの選択となる。

自分の立場や状況(学生か、仕事をしているか、自分の夢、誰が育てるのか、経済的にはどうか)など、様々な角度から話をされました。

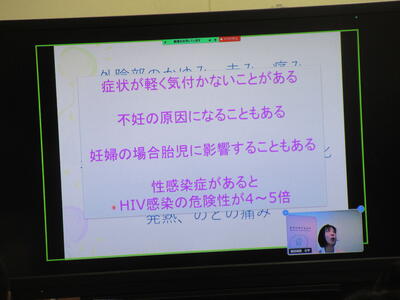

4では、性感染症の原因や現在の現状とその影響、そして対処法等、一つ一つ丁寧に声明していただきました。

そして、最後にスライドで「あなたたちが、ここにいることが素晴らしい。」という思いを伝えられました。

片平先生には、ご多用中にもかかわらず、たくさんの資料を交えながら、命の意味とともに、人間の生き方や一人一人の存在の大切さ等を生徒たち、そして職員にも伝えていただき心より感謝いたします。 (教頭 髙田)

卒業生に学ぶ会(1・2年生)

本日(2/24(木))と明日(2/25(金))の公立高校後期選抜入試に合わせて

6校時に「卒業生に学ぶ会」が、1・2年生を対象に実施されました。

この会は、昨年度本校を卒業した高校1年の卒業生が、在校生に対して、現在の高校生活や勉強の

意味、将来への展望など自らが体験したことをもとに話をしたり、さまざまな質問答えたりするも

のです。

本日は、小国高校、東稜高校、熊本高校、熊本農業の卒業生が

プレゼンテーション等を用いながら

丁寧に説明してくれました。

双方向の内容で、一方的な話ではなく、在校生の質問に

卒業生が

また、在校生は、卒業生が作成した資料をタブレットPCで共有しながら

熱心に話を聞く姿がありました。

きっと今回の会が、自分の将来を見据えて、身近な学習や生活に生かすきっかけに

なるはずです。 卒業生のみなさん。忙しい中に丁寧な資料を作成し、お話をしていだきました。心より感謝いたします。また、明日もありますので

どうぞよろしくお願いいします。 (教頭 髙田)

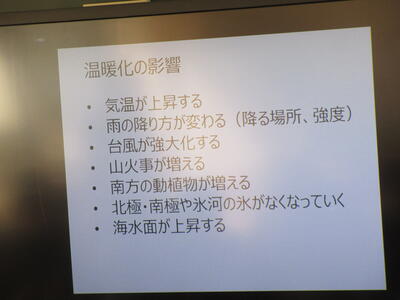

地球温暖化について学ぶ

本日(2/16(水))3校時に、1、2年生を対象に、地球温暖化についての学習を行いました。

南小国町の町づくりにも携わられている枝廣 淳子 様から、リモートで

地球温暖化の影響、原因、現状、国際社会の取組、そして、「どうしたら、止められるのか。」

「自分たちには、何ができるのか。」についてのヒントになるような

お話をうかがいました。

るといわれています。

地球温暖化の原因の一つが、温室効果ガスといわれるもので、そのなかで最も多くを占めている

のが二酸化炭素(CO2)、その次がメタンガスとされています。

その二酸化炭素は、私たちが暮らしのなかで欠かすことのできないエネルギーとして使う電力、

ガス、灯油、ガソリンを使用したり、つくったりするなかで生まれるものです。

ですので、これらを減らすか、別のエネルギーに替える必要があります。

例えば、省エネ、節電、そして二酸化炭素を出さない太陽光、風力、小水力、地熱、バイオマス

などの自然エネルギーの利用等です。

ウルグアイやコロンビア、ノルウェー、アイスランドなどでは、自らの国で使用するエネルギー

の100%以上を自然エネルギーで補っているとのことでした。日本は、約2割です。

2015年のパリ協定では、温暖化を食い止めるために、全世界で取り組む目標が定められてい

ます。

私たちには、何ができるのか…。まずは、できるところからはじめて、継続していくことが必要です。

私自身が心がけていることは…。職員室に1人でいるときは、できる限りストーブを消す、家での買い

物はまとめて週1回にする、ことです。

今回の授業がお子様と地球温暖化についてお話をする機会となれば幸いです。 (教頭 髙田)

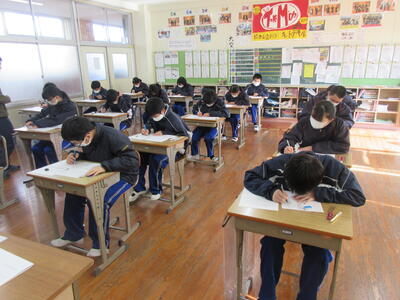

学年末テスト始まる(1、2年生)

1、2年生は本日から、学年末テストが始まりました。

2校時は、体育のテストでした。

真剣な表情で取り組んでいます。

体育の授業で学習した内容はもちろんですが

解答欄を見ると、しっかりと記入している生徒たち。

日頃の体育の授業への意欲を感じました。

折しも、北京オリンピックが開催されており、スポーツへの

関心が高まっているところだと思います。

運動することや自分の体のことを知ることは、より豊かな人生を生きることにつながっていると

思います。

学年末テストは、金曜後まで続きます。

健康管理に気をつけながら、テストに臨みましょう。 (教頭 髙田)

一足早く…

昨日(2/7(月)から、卒業を控えた3年生は、1、2年生より一足早く学年末テストが始まりました。

写真は、2校時の数学のテストの様子です。

中学校生活最後のテストです。

一人ひとり真剣な表情で受けています。

また、テストに向けて放課後、数人で勉強している姿がありました。

水曜日までテストは続きます。体調管理に気を付けながら、最後まで取り組んでほしいと思いま

す。 (教頭 高田)

認知症についての学習会(1年生)

本日(2/4(金))、3・4校時に「認知症についての学習会」が行われました。

役場福祉が主催され、1年生が対象です。

まん延防止等重点措置期間中ということでリモートで行われました。

学習会では、認知症についての理解を深めるため、資料を用いながら、認知症の原因や

現状、予防、対応等について丁寧に話をしていただきました。

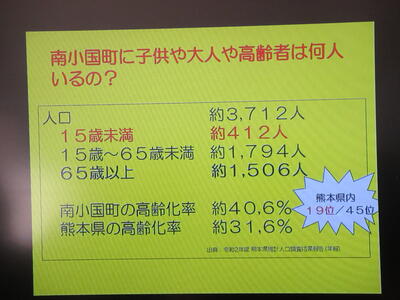

本町の高齢化率は、40%を超えていることや、誰にでも関係あること、さまざまな

サービスがあること、家族や地域の向き合い方等、動画等も使用され、わかりやすく

学習が進んでいきました。

学習をうけながら、私自身もいろいろなことが頭に浮かんできました。

親のこと、私自身のこと、家族のこと…

メモをとりながら、熱心に学習しています。

学習の最後には、確認テストが行われました。

認知症を自分のここととして考えている姿がありました。

福祉課のみなさんをみなさんをはじめ関係者の皆さま、貴重な学習の機会をいただき、心より感謝申し上げます。

(教頭 高田)

ダンス発表会

本日(2/3(木))午後、1・2年生のダンス発表会が行われました。

1、2年生が縦割り班で行いました。

体育科で、スポットライトや音楽の準備等行いながら

素晴らしい発表会でした。

踊りはもちろん、音楽やフォメーショントなど発想が豊かで、

さらに、満面の笑顔で踊る子どもたちもいて

見ている私が、晴れやかな気持ちになりました。

体育科の内田先生、櫔原先生をはじめ、生徒のみなさんも

素晴らしい時間をありがとうございました。

(教頭 高田)

接続テスト中(認知症学習会)

明日(2/4(金))の3、4校時に1年生を対象に行われる「認知症についての理解を深める学習会」がリモートで行われることになり、接続テストが行われました。

学年主任の古賀先生と事務職員の日田先生が、明日の授業に向けて、音声や画像の確認等を行っていきました。

何事も準備が大切であることを感じた時間でした。

教育委員会の楠田先生をはじめ、関係者の皆さま、ありがとうございました。

明日の学習会、どうぞよろしくお願いいします。 (教頭 高田)

本物そっくり…

美術で製作していた「くだもの」が、生徒昇降口に展示されています。

いろとりどりの本物そっくりのくだものが並んでいます。

一つ一つ丁寧に作り込まれています。皮の色や質感、果実の一粒一粒

生徒のこだわりが感じられます。

物作りは、時間は掛かりますが、自分と向き合う時間だと思います。

素晴らしい作品をありがとうございます。

(教頭 高田)

おわりました

本日(1/24(月))は、公立高校前期・中高一貫入試日でした。

試験終了後「無事に終わりました。」と報告に来ている生徒たち。

ほっと一息、ついている表情です。緊張感から少しだけ解放されているようです。

お疲れ様でした。

受験は、団体戦、とよく言われます。みんなで、最後の一人の進路が決定するまで、みんなで支える、ということです。

卒業まで、ゆっくりする時間もないと思いますが、明日からまた、充実した日々を一緒に送れたらと思います。 (教頭 高田)