2022年9月の記事一覧

英語検定

英語検定

|

|

|

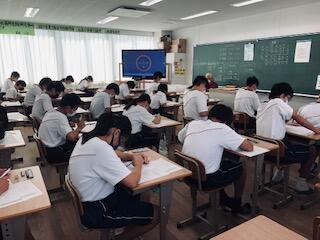

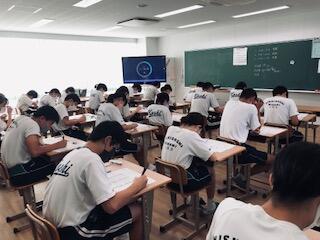

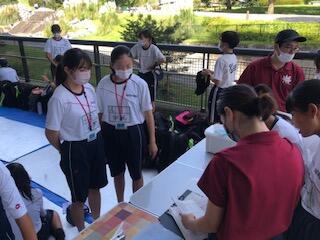

今週26日(月)に全校生徒を対象に実施した英検IBAに引き続き、本日(30日)の6校時、3年生は全員、1・2年生は希望者が英語検定を受検しました。3年生については、公費による受検料全額補助があり全員受験となりますので、英語の授業としてカウントしました。また、2年生については、教育公務員弘済会から一部補助があります。

中には2級(高校卒業程度:3年生3人)や準2級(高校中級程度:3年生17人・2年生1人)のハイレベルにチャレンジした生徒もおり、そのことがまずは「凄いな!!」と思います。準2級の問題をちょっと見せてもらいましたが、正直、私(校長)はお手上げでした。また、それ以下の級であっても、各自がそれぞれのレベルにあった級を受検し、自分の英語力の向上につなげてくれることに大きな意義があると思っています。もちろん合格した場合は、その人が(履歴書等で)一生使える自分の能力を示す指標になりますし、高校入試の調査書等にも記載します。

また今回も、小学生(3級:2人)が受検しました。小学生の場合、通常は自分の学校とは別の会場に行って受検することになるのですが、これも小中校舎一体型のメリットと言えるでしょう。

私(校長)が日頃から唱えている「国際的視野を広げる」ためには、国際的な公用語である英語は必要不可欠だと思っています。このことについては、学校便り(楓の誉(第10号)R4.1.14 ・ 楓の誉(第5号)R4.8.31 等)でも言及していますので、よろしければそちらもご覧いただければ幸いです。

フラワーアレンジメント教室

フラワーアレンジメント教室

|

|

|

|

|

|

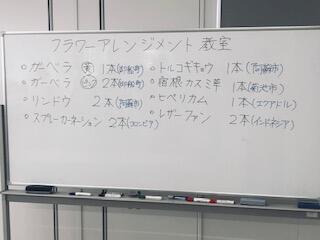

本日(29日)の3・4校時、もみじ学級は合同で、「出張フラワーアレンジメント教室」を行いました。これは、熊本県花き協会が、花き園芸の振興発展を目的として、小中学生を対象に実施している事業です。

ご提供いただいた花きは、ガーベラ(2種類)、リンドウ、スプレーカーネーション、トルコギキョウ、宿根カスミ草などの定番から、ヒペリカム、レザーファンという珍しい花もあり、主に熊本県産で一部海外から輸入された花がありました。園芸が趣味の私(校長)の見立てでは、結構お高い花も含まれているように思いました。

生徒たちは、短く枝を切ってコンパクトにまとめたり、左右非対称にして変化をつけたり、思い思いにアレンジメントを楽しんでいました。それぞれ個性はありましたが、もともとの花が綺麗なので、どれも素敵な作品に仕上がっていたと思います。

このような活動を通じて、生徒たちの興味や関心が広がったり、才能が開花したりすることもあるのではないでしょうか。やはり実際に体験してみることは、とても大事だなと思いました。

美味しかった豚のショウガ焼き(2年家庭科)

美味しかった豚のショウガ焼き(2年家庭科)

|

|

|

本日(27日)の4校時、2年3組の男子生徒2人が、家庭科の調理実習で作った豚のしょうが焼き(+ピーマンともやしの塩昆布炒め)を持ってきてくれました。

せっかくなので、試食をしながら2人と話をしてみると、コロナ禍の影響のため、中学生になってからの調理実習は今回が初めてだそうです。また、作り方、特に味付けについて質問してみました。しょう油、みりん、砂糖と擦ったショウガだそうです。お世辞抜きに本当に美味しかったです。やっぱりショウガがポイントですね。さらに、「擦ったショウガは茶色かった? それとも白かった?」とたずねると、「茶色っぽかったです。」と答えてくれました。それを聞いた私は、「茶色いショウガは、古ショウガと言って2年物。白っぽい1年物は新ショウガと言って、ショウガそもものを食べて、古ショウガは今日みたいに味付けとして使うことが多いんだよ。」と、ついウンチクを話してしまいました。しかし実は、一昨日、生姜が有名な八代市東陽町の東陽交流センター「せせらぎ」へ行って、新生姜を買ってきた際、家庭科の教員免許を持つ妻に教えてもらったことの受け売りでした。

なお、上の調理場面の写真は、2年3組担任の 森 先生が撮ってくれたものです。

野球部の大活躍

野球部の大活躍

|

|

|

昨日(26日)の「楓の森の舎窓から」にも載せていましたが、保護者の方に撮っていただいた写真が届きましたので、改めて紹介します。

この前の三連休に、第11回味岡旗軟式野球熊本県大会の合志市予選及び菊陽町すぎなみき旗争奪中学生野球大会で、見事W優勝を果たしました。なお、味岡旗の県大会は、全日本春季大会の予選を兼ねており、10月8日から人吉球磨の会場で開催されます。全国大会出場を目指して、さらに頑張ってほしいと思います。

人間の成長には、「失敗を教訓」にする場合と「成功を自信」にする場合があると思いますが、できれば後者の方がいいですよね。今回の野球部の優勝だけでなく、先日の男子ソフトテニス部の優勝、男子バスケットボール部の優勝、女子バスケットボールの3位入賞など、本校の部活動はとても調子がいいです。これらを自信にして、部活動以外の学習面や生活面での成長にもつなげてくれたら嬉しいです。くれぐれも「うぬぼれ」や「気の緩み」につなががらないよう、「勝って兜の緒を締めよ」でお願いしたいと思います。

歴史資料館の見学(3年生)

歴史資料館の見学(3年生)

|

|

|

|

|

|

本日(22日)、3年生は菊池恵楓園の歴史資料館の見学を行いました。人数制限があるため、1・2校時に1組、3・4校時に2組、5・6校時に3組に見学しました。私(校長)が様子を見に行ったのは3・4校時ですので、上の写真は2組の様子です。

歴史資料館がリニューアルオープンしてから、授業として全員が資料館を訪れるのは初めてになります。3年生はあと半年で卒業ですから、今の時期に見学できて良かったなと思っています。見学は初めてでも、3年生は昨年度の総合的な学習の時間に、ハンセン病問題について、かなり深いところまで学習しています。ここにある展示品等が何を意味するのかよく分かっているからでしょうか。生徒たち学習態度はとても真剣でした。

とは言っても、資料館ではとうしても「モノ」の方に目が行きます。そのことを踏まえ、学年部の先生方からは、事前にキャプション(展示品等の説明)をしっかり読むことや、特に入所者の皆さんが詠んだ短歌をしっかり味わうよう指示がされていました。ですから、一つ一つの展示の前で足が止まり、2時間の授業では全然時間が足りない様子もうかがわれました。

3年生は今後、合志楓の森小学校・中学校の9カ年にわたるハンセン病問題学習「Kaede's Pride Project」の集大成として、「人権回復とこれからの生き方」というテーマで学習を行う予定です。

また、1・2年生も、今後歴史資料館の見学を含め、ハンセン病問題についての学習を系統的に実施する予定です。

道徳の公開授業(2年1組)

道徳の公開授業(2年1組)

|

|

|

|

|

|

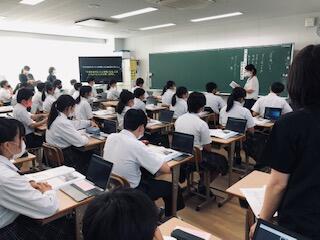

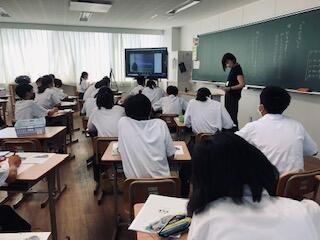

前の学校生活の記事にも書いてありますが、東野 先生が行った道徳の公開授業については、こちらに掲載します。

この授業は、「『正念場』だモン」という平成28年熊本地震関連教材「つなぐ」からの資料を用い、「よりよく生きる喜び」という内容項目の授業でした。

東野 先生は、この授業に向けて学習構想案の作成等、夏休み前から準備を進めてきました。いろんな工夫を取り入れられていましたが、特に、

① 生徒たちが自分たちの実態を把握するために、「テキストマイニング」と呼ばれるICTを活用した意見の集約(意見の可視化)を取り入れる

② 本時の主発問である「あなたにとって『正念場』は何でしたか? また、それをどのように乗り越えましたか?」に対する生徒の意見を「フッシュボーン」という方法を用いて整理する

などは、参加された先生方に多くの示唆を与えるもので、新進気鋭の授業だったと思います。

このように多くの先生方が参観される授業では、授業者は相当緊張するものです。そのような中でも、果敢に授業にチャレンジした 東野 先生に、まずは拍手を送りたいと思います。また、2年1組の生徒たちは「こんなに発言するクラスだった?」と思うぐらい、積極的に意見交換をしていました。もしかしたら「緊張している先生を支えたい!!」という生徒たちの気持ちの反映だったかもしれません。担任の先生と生徒たちの信頼関係の強さにも感心しました。

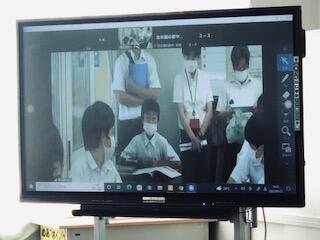

なお、この授業は、1年から3年までの他の全クラスにZoom配信しました。視聴した生徒たちの反応は、後ほどワークシート等で確認したいと思いますが、2年生の真剣に道徳の授業に向かう姿は、特に1年生にとって意識改革につながるものではなったかと、私(校長)は思っています。

第62回熊本県道徳教育研究大会菊池大会

第62回熊本県道徳教育研究大会菊池大会

|

|

|

本日(21日)の午後、合志楓の森小学校・中学校を会場に、第62回熊本県道徳教育研究大会(菊池大会)が開催されました。コロナ禍のため、3年ぶりの開催となったそうですが、約160人のご来賓、役員、一般参加の皆様をお迎えし、無事実施することができました。

まず、体育館での全体会で、大江 会長のご挨拶があったあと、研究発表がありました。その後、公開授業となり、中学校では2年1組の道徳の授業を担任の東野先生が行い、中学校部会にご参加の先生方に公開しました。その後、この事業の授業研究会及び各学年別の分科会があり、本校の先生方も道徳に関する校内研修の一貫と参加して、研修を深めることができました。

ご参加の先生方は、口々に校舎や施設の凄さに驚かれていましたが、生徒たちの授業を頑張っている姿や落ち着いた生活態度等へのお褒めの言葉もたくさんいただき、校長としてとても機嫌の良い1日となりました。

なお、2年1組の公開授業については、別記事に特出し(ここをクリック)していますので、こちらをご覧ください。

壁新聞の取材

壁新聞の取材

|

|

|

16日(金)の4校時、壁新聞を制作している1年生の生徒2人が、校長室に取材にやってきました。取材の主な内容は、本年5月、菊池恵楓園内にリニューアルオープンした歴史資料館に対し、校長としてどのような思いや考えを持っているかということです。

最初の質問は、「歴史資料館で一番印象に残っている展示物は?」というものでした。私はこの合志楓の森小学校・中学校の校地にかつてあった菊池医療刑務支所から移設され、実物が保存されている「独房」と答えました。また、「生徒たちに歴史資料館をどのように活用して欲しいか?」という質問には、「ぜひ2回以上、歴史資料館に行ってほしい。2回目は、ハンセン病問題に対する学習をする中で、疑問に思ったことや気になったことを確かめに行ってほしい。」と返しました。

女子生徒2人の誠実な取材態度に、私も真剣勝負で返したつもりです。しかし実際は、おじいちゃんが孫を可愛がる時のように、目尻が下がっていたかもしれません。

トイレの使い方についての学年集会(第1学年)

トイレの使い方についての学年集会(第1学年)

|

|

|

|

|

|

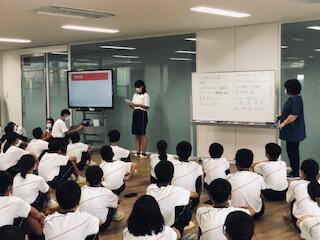

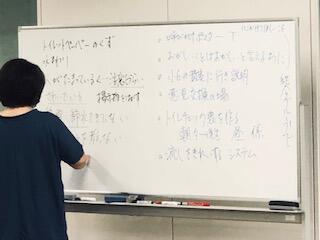

本日(16日)の6校時、第1学年は多目的室で、「トイレの使い方について考える」学年集会を行っていました。本日の「楓の森の舎窓から」にも書いていますが、これは最近のトイレの使用について、気になる点が多いことから実施することになったと、学年主任の 光永 先生から聞いています。

集会では、先に各学級で話し合ったトイレの使い方についての提案を、プレゼンテーションを使って各学級の代表者が行いました。それらを 光永 先生がホワイトボードに整理し、さらにグループを作り、どのよう改善すべきか話し合いを深めていました。

私(校長)が学級担任だった頃、こういうケースの学年集会は、生徒指導担当の先生が生徒の前に立って、いわゆる「説教」をしていたものです。しかし、このようなポトムアップな活動を通して、集団の規範意識が高まれば、問題行動に対する大きな抑止力になるのかもしれません。第1学年の「自分たちで考えさせること」を重視した取組を見て、「老兵が去る時期も間近か」と感じてしまいました。

なお、第1学年では「生活改善プロジェクト」と称して、定期的にこのような活動を取り入れていきたいと考えているそうです。

ローテーション道徳(2年:その2)

ローテーション道徳(2年:その2)

| 1組 渕上 教諭 (第2学年副担任) |

2組 東野 教諭 (2年1組担任) |

3組 町田 教諭 (第2学年主任) |

|

|

|

| 「樹齢7千年の杉」 | 「『正念場!!」だモン」 | 「『自分』って何だろう」 |

前に記事(こちらをクリック)にしていましたが、現在、第2学年では「ローテーション道徳」を行っており、今日(14日)の5校時、その2回目の授業が行われていました。

道徳の授業は、通常、学級担任が行いますが、このように副担任や他学級の担任が授業をすることにより、生徒たちは道徳の題材(資料)から学ぶだけでなく、いろんな大人の考え方や価値観に触れることにもなります。

また、中学校は学年部というチームで動いていますが、それでも学級担任は、生徒たちへの指導や支援で第一義的に関わることが多く、毎日の生活ノート等の点検や通知表等の作成等の負担もあります。このような負担の調整の効果もねらって実施しているところです。

そういうことで、校長もローテーション道徳に「かてて」もらっており、4回目と5回目に再登板です。

また、来週の21日(水)に本校で開催される熊本県道徳研究菊池大会で、東野 先生が公開授業をされるので、その事前研の授業ということで、学級担任ですが、ローテーションの中に入っています。東野先生の授業では、「メンチメーター」という意見集約のWebツールを使った先進的な道徳の授業をされていて「すごい!!」と感じました。その一方で、渕上 先生や町田 先生の授業も、これまでの豊富な経験に裏付けられた味のある授業だなと思いました。

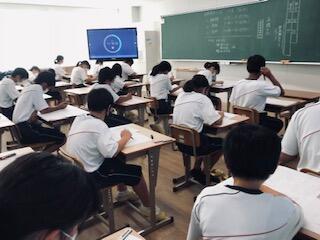

前期期末テスト

前期期末テスト

|

|

|

本日から3日間(12日~14日)は、前期の期末テストです。1日目が1年生(体、国、理)・2年生(社、英、家)・3年生(国、理、音)、2日目が1年生(数、社、音)・2年生(理、国、体)・3年生(英、社、美)、3日目が1年生(英、美、技)・2年生(数、音、美)・3年生(数、家、対)の日程で行われます。今回は3学年とも9教科の長丁場のテストになりますが、最後まで諦めずテストにチャレンジしてほしいと思います。(写真は2校時、左から1年3組、2年3組、3年3組)。

1日目のテスト終了後に、たまたま出会った生徒会副会長の 佐藤 君に「テスト、どうだった?」とたずねてみたところ、「レベルが高かったです。」と返答が返ってきました。指導と評価は一体なので、佐藤 君の言う通りであれば、本校でレベルの高い教育ができているということの裏返しでもあります。レベルの高いテスト問題に取り組む生徒たちは大変ですが、校長としては喜ばしい部分もあります。

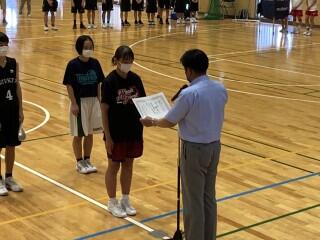

男女バスケットボール部 大活躍!!

男女バスケットボール部 大活躍!!

|

|

|

10日(土)、11日(日)に行われた菊陽町バスケットボール協会長杯において、男子バスケットボール部が、決勝戦で武蔵ヶ丘中を破り、見事優勝を果たしました。また、女子バスケットボールも準決勝で、大接戦ののち惜しくも菊陽中に敗れましたが、3位という大健闘の結果でした。

先日からの男子ソフトテニス部の団体や個人の優勝等に引き続き、最近、本校の部活動はとても調子が良いです。部活動も2年目を迎え、活動が充実してきていることがその背景にあるように思いますし、「文武両道」、学習面とのメリハリもついているように感じます。来年度の中体連に向け、どの部活動もこの調子で頑張ってほしいと思っています。

ローテーション道徳(2年)

ローテーション道徳(2年)

|

|

|

2年部では、今月から来月はじめにかけて、「ローテーション道徳」を実施しています。今年度は、私(校長)もこのローテーションに「かてて」もらい、私は「ヨシト」という資料で「いじめへの公正な態度」という内容項目の授業を担当させていただくことになりました。

学校便り(楓の誉(第1号)R4.4.22)などをお読みになった方はご承知かもしれませんが、私は平成26年度に県教育庁に新設された「いじめ防止対策班」という特命チームの班長だったので、私がこの内容項目を担当するのは、あまりにも生々しいかとも思いましたが、2年部からの要請がこれだったので承知しました。本日(8日)、その第1回目の授業を2年1組で行いました。

私の性分と言うか悪い癖と言うか、道徳の授業では、資料は半分ぐらいの時間しか使わず、あとは別の資料でアレンジしたり意外性のあるスパイスを入れたり(時にはウケをねらって脱線も)する授業を、ついついやっていまいます。それが吉と出るか凶と出るかは、扱った資料との絡みや生徒たちの実態等で変わってきます。果たして今日はどうだったでしょうか? 「授業者が楽しんでいるだけ」と言われないようにしないといけませんね。

校長の授業ということで、2の1の生徒たちは若干緊張気味だったかもしれませんが、授業態度はとても立派でした。あともう少し、挙手して自主的に発言してくれる生徒が多くなったらいいなと思いました。

なお、この授業で使ったプレゼンのスライドをアップしておきますので、興味のある方(先生)はご覧ください。

【速報・更新終了】菊池郡市中体連陸上競技大会

【速報・更新終了】菊池郡市中体連陸上競技大会

結果の概要はこちちら

令和4年度菊池郡市中学校総合体育大会陸上競技(上位入賞者).pdf

【更新終了】 *上の記事ほど最新です。

|

学校対抗は、男子6位、女子9位、総合7位という結果でした。学校規模からしても、ハードル競技やフィールド競技等に欠場種目が多かったことからしても、本校の選手たちのポテンシャルが十分に発揮できた結果だと思います。

また、長距離については、まだ中体連駅伝大会が残っています。長距離種目は特に入賞者が多かったので、本大会以上の実力が発揮できるのではないかと、今後が楽しみです。

選手の皆さん、大会を支えてくれた生徒の皆さん、引率・ご指導をいただいた先生・コーチの皆様、大変お疲れ様でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大会の最後を飾るリレーのプログラムになりました。男子低学年は、1走:小野君・2走:德永君・3走:下田君・4走:高来君、代表女子は、1走:坂元さん・2走:松村さん・3走:中川さん・4走:松瀬さん、代表男子は、1走:衹園田君、2走:宮﨑君、3走:谷水君・4走:木村君が出場しました。

どのチームも「楓の誇り」を胸にしっかりバトンを渡してくれたと思います。代表は男子も女子も組トップで、順位としても大健闘だったと思います。

|

|

|

|

|

|

代表男子男子1500mに西野君と奥園君、代表女子1500mに河﨑さんと井上さんが出場しました。女子の河﨑さんは、必死に前の2人にくらい付いていましたが、順序は変わらず3位入賞でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100mのプログラムになりました。1年女子は髙野さん、甲斐さん、1年男子は德永君、西君、2年女子は松村さん、坂元さん、2年男子は冨田君、清水君、3年男子は谷水君、衹園田君が出場しました。各学校のスプリンターが揃う中、本校の選手たちも全力の疾走を見せてくれました。

|

|

|

|

|

|

1年男子1500mに林君、⻆田君、2年男子1500mに椙山君、隅倉君が出場しました。1年の⻆田くんは5位入賞。2年の椙山君は、最終周までデッドヒート繰り広げ3位に入賞しました。代表男子400mには、木村君、中島君が出場しました。木村君は、最後のストレートを根性で追い上げ、組2位(6位入賞)に食い込みました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

代表男子3000mに、坂口君と原田君が出場しました。坂口君は、途中トップに立ちましたが、最後に競り負け、惜しくも2位でした。大健闘です。その後、代表女子800mに小西さん、佐藤さん。1年女子800mに川口さん、中野さん、、2年女子800mに井さん、竹下さんが出場しました。竹下さんは、組トップ(7位入賞)でゴールしました。

|

|

|

|

|

|

9:30から代表男子走り幅跳びが始まっています。本校からは、宮﨑君と衹園田君が出場しています。現時点で、2人とも5m40cmの高記録です。

一方トラックでは、代表男子200mが始まりました。宮﨑君、大川君が出場しました。

男子走り幅跳びは宮崎君4位、衹園田君5位という結果でした。

|

|

|

|

|

|

9:00。開会式が行われました。中体連会長の 中尾 武蔵ヶ丘中校長からは、本年度の中体連陸上大会が行われることを、皆様と共に喜び感謝したいこと、学校対抗で開催されるのは本年度が最後で記念すべき大会であることなどの挨拶がありました。また、選手宣誓をした大津北中の選手からは、「指導いただいた先生方や一緒に練習を頑張った仲間がいたから、いろんな困難を乗り越えられた」などの言葉もあり、本校の選手たちも同じような気持ちではないかと思いました。

なお、右上の写真は本校のバックヤードの様子です。競技に出場しない生徒も競技の補助員や「速報」の係などの先生方のアシスタント(下の3枚)として活躍しています。

また、本校はハードル競技は出場しないので、トラックに最初の種目は代表男子200m(10:15頃)になります。

郡市中体連陸上大会の選手推戴式

郡市中体連陸上大会の選手推戴式

|

|

|

本日(5日)の帰学活後、9月7日(水)にえがお健康スタジアムで開催される菊池郡市中体連陸上大会の選手推戴式を行いました。

代表選手は、陸上部員を中心に選出し、出場者のない種目について、陸上部以外からも選手を募って選抜しました。来年度から陸上大会は、他の競技と同じように中体連大会の1競技として行い、学校対抗で行うのは今年度で最後になります。本校の場合は、学校規模から合志中や西合志南中などの大規模校には学校対抗ではなかなか勝てないかもしれません。しかし、選手1人1人が個人の記録にチャレンジすることはできます。また、「楓の誇り」を持って「挨拶と返事だけはどの学校にも負けるな!!」と檄を飛ばしておきました。

選手代表の 坂口 君の誓いの言葉では、 ただ「頑張ります」だけではなく、大会参加を通して自分やこの合志楓の森中をいかに高めようとしているのか、そのやる気が伝わってきました。

最後には、応戦する生徒代表として、生徒会長の 三村 さんからは、「皆さんならやれます!!」温かくも勇気を与える激励の言葉がありました。

男子ソフトテニス部大活躍!!

男子ソフトテニス部大活躍!!

3日(土)に行われた菊池郡市ソフトテニス中学生新人大会で、男子ソフトテニス部が個人戦で、植田・高橋ペアが優勝し、神戸・角地ペアもベスト8に入賞。両ペアは県大会に出場することになりました。他にも古屋・益田ペアがベスト16に入るなど、みんなよく頑張っていたと顧問の 喜納 先生から報告がありました。

夏休みに行われた体育堂ソフトテニス大会での団体優勝に引き続き、男子ソフトテニス部は大活躍が続いていますね。この調子だと来年度の中体連は期待大です。他の部活動も男子ソフトテニス部に触発されて、健闘してくれることを期待しています。

「東京nanairoアンサンブル」コンサート

「東京nanairoアンサンブル」コンサート

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(2日)、昨日の小学校の公演に引き続き、文化庁再興事業の「東京nanairoアンサンブル」のコンサートがありました。2時間目が3年生、3時間目に1年生、4時間目に2年生が,、体育館で「生」の演奏や歌を聴きました。コロナ禍への配慮ということもあり、昨日から合わせると、6回もの公演をしていただいたことになります。

演奏者及び歌手の皆様については、小学校のHPに紹介(こちらをクリック)されていますので、ご参照いただきたいと思いますが、バイオリン担当で司会を務められた 矢野 翔 さんは、合志南小・合志中の出身で、小学校の角田 校長先生が合志中勤務時代の教え子であることもあって、この度のコンサートが実現しました。こんなところも、小学校・中学校が同じ校舎にいるメリットですね。本当に有り難いと思いました。

本日のブログラムは、中学生に合わせて、昨日の小学校から少し変更されていました。すべての楽曲で、生の演奏や歌に圧倒されましたが、私(校長)が特に鳥肌が立ったのは、中学校の校歌。「同じ校歌も、プロの手にかかるとこんなにも素晴らしい楽曲になるのか!!」と感動しました。本年度の合唱コンクールの課題曲は、校歌になるそうですから、ぜひ参考にしてほしいと思います。(許可をいただいて、音源にリンクをはっています ⇒ 合志楓の森中学校 校歌(nanairoアンサンブル).m4a)

今回のコンサートは、コロナ禍のため下火になった芸術・文化活動の「再興」を目的にした事業です。その目的はもとより、このような「本物」の演奏や歌は、曲の一つ一つに込められたメッセージが、その演奏力・歌唱力の凄さや音の響き・美しさを超えて、聴き手により伝わるものだと感じました。生徒たちにとって、心が潤うとても素敵な時間になったと思います。