2022年1月の記事一覧

英検

英検

|

|

|

本日(21日)の放課後、3年生の3教室を使って英検がありました。受検したのは4級、3級、準2級で、まだ2年生なのに準2級を受けている生徒が2人いることには驚きました。ただ、受検者数は生徒全体の8分の1程度でした。

英検IBAとは違って、こちらには受検料がかかりますので任意ではありますが、各級が取得できれば、これは一生、志願書(調査書も含む)や履歴書等に使える「自己の能力を示す指標」になります。今回はコロナ禍でもあるので控えた生徒が多かったのかもしれませんが、次回は「頑張るからお金出してください。」とお家の人に言えるような生徒が多くなったら嬉しいなと思います。

回路計の使い方(2年技術)

回路計の使い方(2年技術)

|

|

|

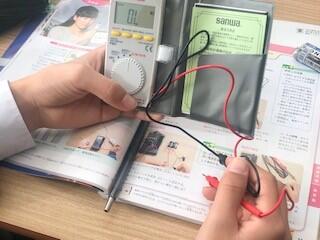

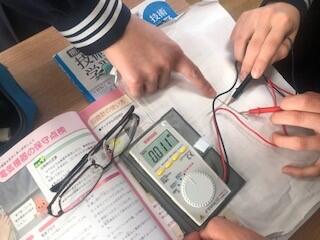

現在、2年の技術科では、「電気機器の保守点検」の学習をしています。本日(21日)の2校時には、2年1組が、回路計(テスター)を使って電気が流れるか(伝導体か)どうかを視覚的に確認しているところでした。

現在、私たちは様々な装置や機器を利用し、便利で快適な生活を送っていますが、それらの機器のしくみを知ることなく利用していることがほとんどではないでしょうか。近年、機器等のしくみはますます「ブラックボックス化」していますが、機器等のはたらきの基本原理や最低限の点検・保守の方法は知っておきたいものです。

このような学習を通して、細さなトラブルのため機器を遺棄したり、間違った方法であると知らずに危険な方法で利用したりすることがなくなり、簡易でも正しく点検・保守ができれば、より長く利用できるのではないかと思いました。

担当している井上教諭は、熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会の主要メンバーであり、ご承知のとおりICTに関しても合志市の取組を牽引している技術科教育のエキスパートです。比較がないので分からないとは思いますが、そういう先生に指導いただいている本校の生徒たちは、実はとても恵まれていると思っています。

ボックスティッシュカバーの作製(1年家庭)

ボックスティッシュカバーの作製(1年家庭)

|

|

|

現在、1年の家庭科では、吊り下げ型のボックスティッシュカバーを製作しています。本日(21日)の2校時には、1年2組が、テッシュの取り出し口の部分をミシンでに縫っているところでした。

本校には2人で1台の割合で最新型のミシンがあり、結構手の込んだ裁縫も可能となる環境があります。そのため、現在行われている合志市歴史資料館の「原田茂特別展(外部リンク)」に関連する三つの木の家の事業にミシンを貸し出したりもしています。

生徒たちも小学生から何回か経験していると思いますのでは、とても上手に縫っている生徒が大勢いました。このような技能を小物作り等の趣味レベルにするのか、それとも本格的なアパレル関係の職業レベルにまで高めるかはその生徒次第ですが、様々な経験をすることによって日常生活が豊かになったり、進路の選択肢が増えたりすることはよいことだと思います。

担当している小山教諭は、熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会の主要メンバーであり、幾度となく他の教育機関からヘッドハントされそうになっている家庭科教育のエキスパートです。比較がないので分からないとは思いますが、そういう先生に指導いただいている本校の生徒たちは、実はとても恵まれていると思っています。

走れメロス(2年国語)

走れメロス(2年国語)

|

|

|

現在、2年生の国語では「走れメロス」の学習をしています。ご承知のとおり「走れメロス」とは、「処刑されるのを承知の上で友情を守ったメロスが、人の心を信じられない王に信頼することの尊さを悟らせる」というストーリーの 太宰 治 作の短編小説です。全教科書会社の国語教科書に採用されている名作なので、記憶に残っている人も多いのではないでしょうか?

私(校長)が見たのは、本日(20日)の2校時の2年3組の授業で、ちょうど王様が「どうか、わしも仲間に入れてくれまいか」と言ったクライマックスの場面でした。生徒たちはその時の王様の心情を思い浮かべ、意見を交換していましたが、なかなかいい意見が出ているように思いました。

ただし、ひねくれものだった私の中学生当時を思い出すと、「こんなにも心の腐った王が、そんな簡単に改心するものか」と思った記憶があります。それに、「自分はメロスのようにはなれない」とも感じていたように思います。そうは心の中で思っていても、実際に授業で発言はしませんでした。私のような生徒は「悪い生徒」と否定されるべきでしょうか? 「友情」や「信頼」が美しく尊いのは当たり前です。しかし、物事を「白」と「黒」に収斂するような学びはからは、多様性を認める感性は育たないようにも思います。

「走れメロス」という作品が、生徒たちに衝撃を与える作品であることは間違いないようです。そうでなければ、50年以上も使われる定番教材になるはずはありません。その衝撃が生徒たちの脳内を活性化し、「人間はどう生きるべきか」という生涯にわたって問い続ける命題に対する、現時点での自分の考えにつながってくれればいいなと思います。あとは生徒一人一人の「自立」と「自律」、そこに期待したいと思います。

初任者研修の研究授業(1年音楽)

初任者研修の研究授業(1年音楽)

|

|

|

|

|

|

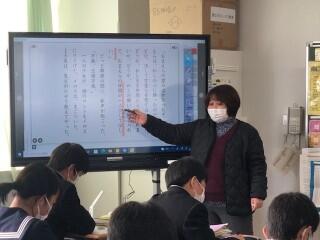

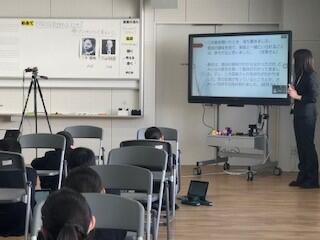

本日(19日)の2校時、矢野教諭が自身が担任する1年3組の音楽の授業で、初任者研修の研究授業を行いました。初任者研修として研究授業を行うのはこれが最後となります。

教材は「赤とんぼ」。♪ ゆうや~けこやけ~の あかと~ん~ぼ~♫ 誰もがどこかで聞いたり歌ったりしたことがあるであろう、三木 露風 作詞、山田 耕筰 作曲の日本を代表する唱歌です。本来であれば、歌唱の指導として実施するものですが、新型コロナウイルス感染の拡大局面にあるため、「曲想と歌詞の内容の関わりを理解し、歌唱表現の工夫について考える」という目標の鑑賞中心の授業となりました。

矢野教諭は、ICT活用についてとても優秀です。どこが優秀かと言えば、電子黒板(デジタル教科書)やタブレットを当たり前のように自然に使っています。「スマホ世代」の教員ということもあるのかもしれませんが、もはや鉛筆やノートと同じ感覚なのです。何か特別なことをしている感じが全く無いゆえに、ICT活用がなかなか進まない学校やタブレットを授業でどう使ってよいか悩んでいる先生方の参考となる部分がたくさんあったと思います。県立教育センターや菊池教育事務所の指導主事にも見て欲しいと思うぐらいでした。

また、音楽の授業としても深まりがありました。歌詞に含まれる作者の思いを、生徒たちは自分の言葉で表現し、意見交換し合っていました。一言で言えば「切なさ」や「懐かしさ」等なのでしょうが、作者の生い立ち、時代背景、情景描写、‥‥、それらを生徒自身の生活とも重ねながら、多様でしかも結構長い文章で表現している生徒が多かったことには正直驚きました。それらの思いを込めて実際に歌ってみることができなかったのが、仕方ないことですがとても残念に思いました。