|

|

|

||

|

2022年6月の記事一覧

「熊本の学び」ステップアップ研修

「熊本の学び」ステップアップ研修

|

|

|

本日(29日)の小中合同の校内研修は、熊本県教育庁市町村教育局義務教育課の 永松 由紀子 指導主事及び菊池教育事務所の 濱野 久美 指導主事にご来校いただき、「熊本の学び」ステップアップ研修を実施しました。

まずはじめに、永松 指導主事より「熊本の学び」について説明がありました。その後、各グループごとに「単元終了時の子供の姿」について考える演習を行いました。「熊本の学び」については理念の浸透(スタートアップ)から一歩進み、各学校の特色ある取組(ステップアップ)の段階に入っています。本小・中学校の先生方には、本日の研修で学んだことをもとに、イメージする子供の姿をめざして、柔らかい頭としなやかな発想で様々な実践にチャレンジしていただき、合志楓の森小学校・中学校ならではの取組を創造していただければ嬉しい限りです。

なお、参考までに「熊本の学び」関連資料のリンク(県教委HP)をはっておきますので、ご参照ください。

菊池恵楓園歴史資料館の見学

菊池恵楓園歴史資料館の見学

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の午後、本校職員は5月にリニューアルオープンした菊池恵楓園歴史資料館を見学する研修を行いました。本校では、各学年の学習計画(KPプロジェクト)にしたがって、ハンセン病問題に関する人権学習を系統的に実施していく予定です。そこで、まずは教職員がしっかり認識を深めるため、先週の 箕田 園長の講話に引き続き研修を行いました。

はじめに本館の映写室で、スクリーンに見立ててた「隔離の壁」に投影される動画を視聴しました。その後、新館の展示物を見学しましたが、「あなたはわたし わたしはあなた」という本資料館のコンセプトのもと、ハンセン病問題に係る人権課題をいかに自分事としてとらえるのか、実物の資料とデジタル技術をミックスした様々な展示方法が工夫されていました。かつて本校の校地に建っていた菊池医療刑務支所の独房も移設されています。生徒たちにも、できるだけ早い段階で見学の機会を持ちたいと思いました。

新館南側の通路には、熊日壁新聞コンクールで入賞した「楓3部作」の複写も展示されています。また偶然にも、熊本県の営業部長の「くまモン」が写真撮影のため来館していました。

なお、本資料館は(日・月休館)は、インターネットで見学予約(歴史資料館)できます。

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

|

|

|

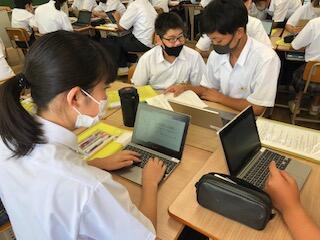

1年生は現在、7月19(火)、20(水)の集団宿泊教室で訪問する水俣病資料館等での事前学習として、調べ学習を行っています。

水俣病問題学習については、先週の 吉永 様ご夫婦(水俣病を語り継ぐ会)の講話(こちらをクリック)も実施したところですが、生徒たちも自分たちで調査した内容をプレゼンテーションにまとめ、発表する学習に取り組んでいます。

1年生も昨年度、合志楓の森小でタブレットをしっかり活用して学習してきているので、こういった学習スタイルはお手の物で、驚いたことにPowerPointの共有機能を使いこなし、グループ毎に共同編集をしています。また、司書の堀田先生に、「知る水俣病」という特集新聞(外部リンク)を1年生全員分準備していただき、これも活用して学習していました。生徒たちはたくさんのテキスト(文字)と向き合っています。そこが大事です。

この学習を通じ生徒たちは、人権問題に対する正しい理解や人権意識・感覚が育っていくことはもちろんのこと、合志市の小中学校で取り組んでいる「プレゼン教育」のねらい、すなわち資料活用能力や思考力・判断力・表現力等を総合した「伝える力」や「提案する力」が着実に育っているなと感じています。

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

|

|

|

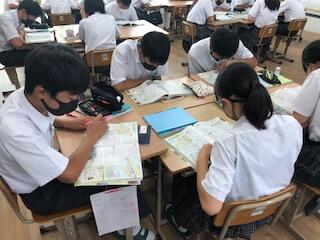

本日(27日)の2校時、2年3組の授業をのぞくと、社会科の地理的の学習で、四国・中国地方の学習をしていました。日本の気候が季節風の影響を受けているのを端的に表す「瀬戸内の気候」ですが(左写真)、生徒たちはちょうど動画のその部分を視聴していました。

町田 先生の授業は、学習内容を教えっぱなしではなく、中央写真のようなグループでの学習を取り入れ、学んだことをタブレット等も活用しながら、説明し合うところまでやられます。つまり、この授業で言うなら、「瀬戸内の気候の特徴は‥‥。」と、資料をもとに自分の言葉にして説明するので、単に知識を学ぶ以上の学力、すなわち「確かな学力」がしっかり育ってきているのではないでしょうか。しかし、こういう授業ばかりでは、教科書の進度が遅れ気味に‥‥。しかし、さすが 町田 先生。ジックリやるところ、サラーッとやることろのメリハリがいついています。中学校の教師は、どうしても「高校入試」が気になって、どこもかしこもジックリやりたくなるものですが、それがかかえって「詰め込み」の面白くない授業の原因となることになります。そこは 町田が何度も入試を経験してきたベテランの強みかもしれませんね。

ところで右写真のように、授業のオンライン配信は、今や教師に頼らず全て生徒たちがやってくれます。これはどのクラスもそうですが、オンラインを見ている友達が参加しやすいようにと、カメラの角度を調整したりしてくれるちょっとした気遣いが、「何かいいな」と感じている校長なのでした。

「ハンセン病問題」に関する小中合同研修

「ハンセン病問題」に関する小中合同研修

|

|

|

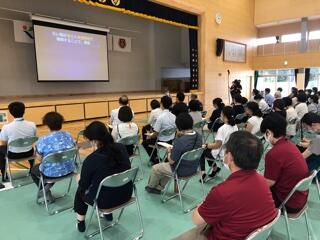

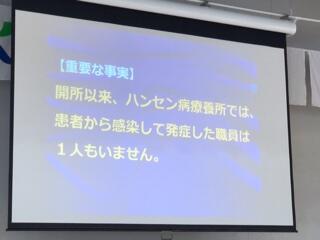

本日(24日)の教職員の校内研修は、国立療養所「菊池恵楓園」の園長で医学博士の 箕田 誠司 先生を講師にお招きし、「ハンセン病問題」に関する小中合同研修を行いました。この研修は、昨年度も行いましたが、本年度、本校に異動した職員もおり、児童生徒に対してハンセン病問題に係る学習を行う前の再確認という意味で実施しました。

合志楓の森小学校・中学校では、部落差別問題と並ぶ人権教育の一つの大きな柱として「ハンセン病問題」に関する学習を進めています。本日の研修を通して、「ハンセン病」について科学的・医学的に正しい理解を深め、元患者の皆様やご家族の皆様に対する偏見や差別が、どのような歴史の中で、どのような背景があって助長され、また長年放置されてきたのかをしっかりと学ぶことができたと思います。(小学校HPにも記事が載っています。)

なお、今日の研修の様子をNHKが取材に来ていました。本日の6:10からのクマロクで放送されるとのことです。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

55万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。