|

|

|

||

|

2022年6月の記事一覧

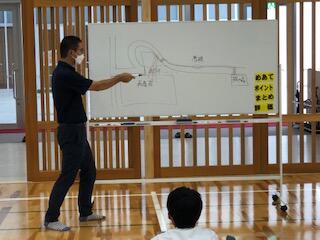

御代志方面からの通学生に対する迂回路の指導

御代志方面からの通学生に対する迂回路の指導

|

|

|

昨日(13日)の放課後、御代志方面からの通学生を体育館に集め、御代志土地区画整理事業の道路工事に伴う迂回路にについて、安全担当でもある 後藤 先生から指導を行いました。

このことについては、既にHP上でも「保護者の皆様へ」でお知らせしています(ここをクリック)が、昨日から実際に運用が始まっています。自動車用のS字カーブの迂回路とは別に、歩行者用の迂回路が設置されています。そこを通る分には、ちょっと遠回りになるだけで、安全上の問題は少ないですが、工事が途中のため、生徒たちは2度、横断歩道で道を横切る形になります。また、菊池恵楓園の入り口も横切る形にもなり注意が必要です。

私(校長)も、さっそく現場に行って状況を確認しましたが、不便さ以上に安全上の心配が大きいなと実感しました。道路工事関係者が手配する交通指導員が各所に立ってもらっていますが、今朝は 髙橋 教頭先生も、現場で交通指導を行っています。

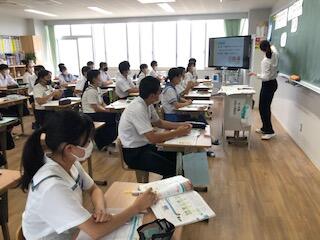

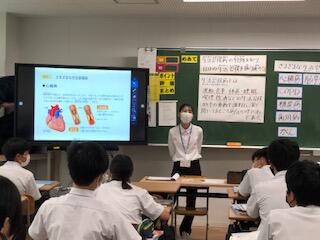

教育実習生の研究授業

教育実習生の研究授業

|

|

|

5月26日から今週の水曜日(15日)まで、3人の教育実習生を受け入れていることは以前の学校生活の記事(こちらをクリック)でお知らせしています。その3人の中、養護教諭の免許取得を目指している 篠崎 さんと 高島 さんが、本日(13日)、保健の授業で研究授業を行いました。

篠崎 さんは3年2組で「活動に関する環境」、 高島 さんは2年2組で「生活習慣病」の題材で授業を行いました。授業については、本校の 髙橋 教頭先生が保健体育の専門ですので、ご指導をお任せすることにしましたが、2人とも教育実習生とは思えないぐらい落ち着いた授業ができていました。基本的なことですが、生徒を目の前にした時、教師は声を張れる必要があります。これは「大声」や「怒鳴る」とは違って、きちんと生徒に伝わる音量と口調・イントネーション等で話せるということです。その点では2人とも合格です。

授業を受けていた生徒たちも、教育実習生の先生が困らないよう進んで挙手したり、発表したりする様子も垣間見ることができ、とても優しい生徒たちだなと感心しました。

それにしても、高島 さんの「生活習慣病」の授業は、私(校長)のことを学習しているかのようで耳が痛かったです。今日の授業が、生徒たちが将来、私のようにならないために役立つ授業であったなら、大きな意義がありますね。

なお、もう1人の教育実習生である 三池 さんは、明日、体育の研究授業を行う予定です。

初任者の保育体験研修

初任者の保育体験研修

|

|

|

本校Ⅰの3担任の 井上 健太朗 先生とⅡの2担任の 松本 星也 先生は、本年度、本採の県費負担教職員となった初任者で、法律(教育公務員特例法等)の定めに従い、この1年間、初任者研修を受けることになっています。

本日(9日)2人は、合志楓の森小学校の初任者1人とともに、校区内(黒石原)にある「ひかりの丘保育園」で保育体験研修を行っていました。

私(校長)は、小学校の 角田 校長先生と一緒に同保育園へご挨拶へうかがったところ、その時間 井上 先生は年長さんと体育活動をしていました。体の大きい 井上 先生は大人気で、周りにたくさんの園児達が集まってきていました。また、跳び箱を6段(保育園のある跳び箱の最高段)跳ぶ演示をしていましたが、さすがに体育の教員。まるでスーパーヒーローが登場したかのように盛り上がっていました。

一方、松本 先生は、園庭で年中さんたちと遊んでいました。私が見たときは、砂場で園児と何やら造形遊びらしきことをしている模様。こちらは美術の教員です。きっと園児の感性をくすぐっていたのかもしれません。

「初任者」という言葉を、経験不足や力不足とのマイナスのイメージでとらえ、中には心配される方もいるかもしれませんが、本校生徒とりわけⅠの3とⅡの2の生徒にとっては、2人は「日々成長」という共感を味わえる存在でもあります。つまり、私の座右の銘でもある「学び続ける教師のみ教壇に立てる」を毎日実践している2人の存在自体が、生徒たちにとってキャリア教育のモデルとも言えるでしょう。初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生はもとより、本校の管理職・ベテラン・中堅の教師陣とともに、全員で2人を支えて参りますので、どうか温かく見守っていただければ幸いです。

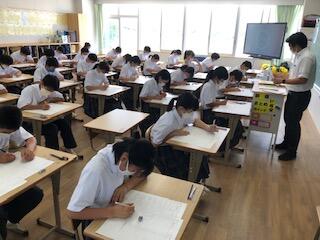

前期の中間テスト

前期の中間テスト

|

|

|

本日(7日)と明日(8日)は今年度初の定期テスト(前期の中間テスト)があります。実施教科は、本日は1年生が英・社・数、2年生が社・国・理、3年生が国・理・英で、明日は1年生が理・国、2年生が数・英、3年生が社・数で、3年生については、熊本県立高校入試の日程と同じにしています。また、テストは45分授業(本校ではこちらが通常)ではなく、50分授業の特別日課としています。

1年生にとっては、人生初の定期テストです。小学校では「単元テスト」という業者テストを使うのが一般的ですが、中学校は各教科担当が自身でテスト問題を作成します。つまり、授業で学習したことが、そのままテスト問題に反映するわけで、テスト前の勉強だけでなく、普段の授業への取組みが結果(点数)につながります(小学校HPの関連ページはこちら)。

最近は、学習塾間の競争も激しくなり、どの塾も生徒獲得に必死です。塾の評判を上げるためには、塾生の成績を上げ、入試の合格実績を残すことが必要ですから、かなり多くの宿題を出す塾もあるようで、中には学校で塾の宿題をやっている生徒もいます。それ自体はダメではありませんが、時折、朝の会の時間や授業中にやっている生徒を見かけることがあります。そういう場合は、見つけ次第指導することになりますが、そこまでしなければこなせない宿題の量であるのなら、通塾そのものを考え直さなくてはならないのではないでしょうか。

前述したように、定期テストは授業での学習の結果を評価するものです。まずは毎日の授業を大切にして、それでも余裕があるようだったら、さらに塾によるレベルアップを求めてもよいのかもしれません。

くだものをデッサンしよう(1年美術)

くだものをデッサンしよう(1年美術)

|

|

|

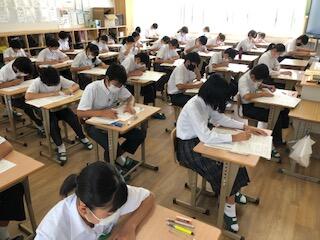

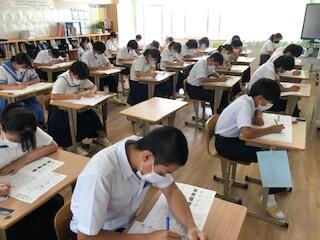

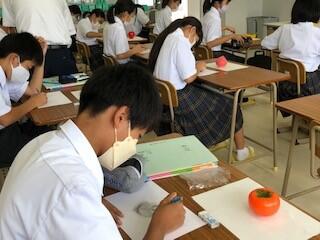

本日(6日)の3校時、美術室では1年2組が果物の模型をデッサンする学習をしていました。キーウィ、パパイヤ、マンゴー、ブドウ、カキ、ナシ、イチゴ‥‥。立体を立体に見えるようデッサンする力や質感を上手に表現する力をつける学習の定番です。前回の美術科の記事(ここをクリック)の頃と比較して、かなりスキルが上がってるように見えました。

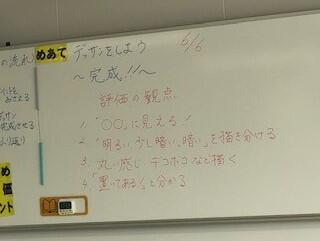

また、前のホワイトボードには、きちんと評価の観点(学習のゴール)が明示されています。「指導と評価の一体化」は学習指導の定石です。初任者研修の教科指導教員の 川内 先生(現在はもみじ学級担任ですが、専門は美術です)のご指導が、きちんと 松本 先生に伝わっているようで安心しました。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

55万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。