|

|

|

||

|

2022年6月の記事一覧

「熊本の学び」ステップアップ研修

「熊本の学び」ステップアップ研修

|

|

|

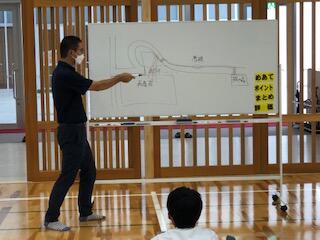

本日(29日)の小中合同の校内研修は、熊本県教育庁市町村教育局義務教育課の 永松 由紀子 指導主事及び菊池教育事務所の 濱野 久美 指導主事にご来校いただき、「熊本の学び」ステップアップ研修を実施しました。

まずはじめに、永松 指導主事より「熊本の学び」について説明がありました。その後、各グループごとに「単元終了時の子供の姿」について考える演習を行いました。「熊本の学び」については理念の浸透(スタートアップ)から一歩進み、各学校の特色ある取組(ステップアップ)の段階に入っています。本小・中学校の先生方には、本日の研修で学んだことをもとに、イメージする子供の姿をめざして、柔らかい頭としなやかな発想で様々な実践にチャレンジしていただき、合志楓の森小学校・中学校ならではの取組を創造していただければ嬉しい限りです。

なお、参考までに「熊本の学び」関連資料のリンク(県教委HP)をはっておきますので、ご参照ください。

菊池恵楓園歴史資料館の見学

菊池恵楓園歴史資料館の見学

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の午後、本校職員は5月にリニューアルオープンした菊池恵楓園歴史資料館を見学する研修を行いました。本校では、各学年の学習計画(KPプロジェクト)にしたがって、ハンセン病問題に関する人権学習を系統的に実施していく予定です。そこで、まずは教職員がしっかり認識を深めるため、先週の 箕田 園長の講話に引き続き研修を行いました。

はじめに本館の映写室で、スクリーンに見立ててた「隔離の壁」に投影される動画を視聴しました。その後、新館の展示物を見学しましたが、「あなたはわたし わたしはあなた」という本資料館のコンセプトのもと、ハンセン病問題に係る人権課題をいかに自分事としてとらえるのか、実物の資料とデジタル技術をミックスした様々な展示方法が工夫されていました。かつて本校の校地に建っていた菊池医療刑務支所の独房も移設されています。生徒たちにも、できるだけ早い段階で見学の機会を持ちたいと思いました。

新館南側の通路には、熊日壁新聞コンクールで入賞した「楓3部作」の複写も展示されています。また偶然にも、熊本県の営業部長の「くまモン」が写真撮影のため来館していました。

なお、本資料館は(日・月休館)は、インターネットで見学予約(歴史資料館)できます。

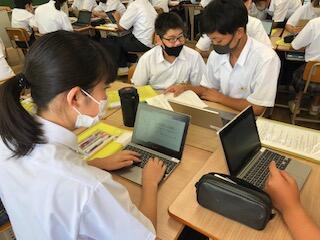

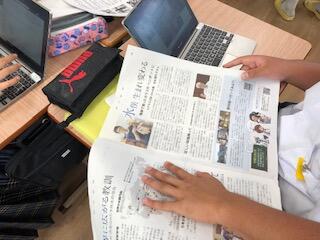

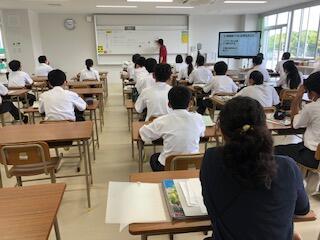

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

|

|

|

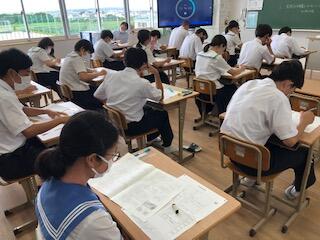

1年生は現在、7月19(火)、20(水)の集団宿泊教室で訪問する水俣病資料館等での事前学習として、調べ学習を行っています。

水俣病問題学習については、先週の 吉永 様ご夫婦(水俣病を語り継ぐ会)の講話(こちらをクリック)も実施したところですが、生徒たちも自分たちで調査した内容をプレゼンテーションにまとめ、発表する学習に取り組んでいます。

1年生も昨年度、合志楓の森小でタブレットをしっかり活用して学習してきているので、こういった学習スタイルはお手の物で、驚いたことにPowerPointの共有機能を使いこなし、グループ毎に共同編集をしています。また、司書の堀田先生に、「知る水俣病」という特集新聞(外部リンク)を1年生全員分準備していただき、これも活用して学習していました。生徒たちはたくさんのテキスト(文字)と向き合っています。そこが大事です。

この学習を通じ生徒たちは、人権問題に対する正しい理解や人権意識・感覚が育っていくことはもちろんのこと、合志市の小中学校で取り組んでいる「プレゼン教育」のねらい、すなわち資料活用能力や思考力・判断力・表現力等を総合した「伝える力」や「提案する力」が着実に育っているなと感じています。

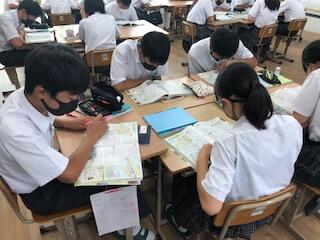

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

|

|

|

本日(27日)の2校時、2年3組の授業をのぞくと、社会科の地理的の学習で、四国・中国地方の学習をしていました。日本の気候が季節風の影響を受けているのを端的に表す「瀬戸内の気候」ですが(左写真)、生徒たちはちょうど動画のその部分を視聴していました。

町田 先生の授業は、学習内容を教えっぱなしではなく、中央写真のようなグループでの学習を取り入れ、学んだことをタブレット等も活用しながら、説明し合うところまでやられます。つまり、この授業で言うなら、「瀬戸内の気候の特徴は‥‥。」と、資料をもとに自分の言葉にして説明するので、単に知識を学ぶ以上の学力、すなわち「確かな学力」がしっかり育ってきているのではないでしょうか。しかし、こういう授業ばかりでは、教科書の進度が遅れ気味に‥‥。しかし、さすが 町田 先生。ジックリやるところ、サラーッとやることろのメリハリがいついています。中学校の教師は、どうしても「高校入試」が気になって、どこもかしこもジックリやりたくなるものですが、それがかかえって「詰め込み」の面白くない授業の原因となることになります。そこは 町田が何度も入試を経験してきたベテランの強みかもしれませんね。

ところで右写真のように、授業のオンライン配信は、今や教師に頼らず全て生徒たちがやってくれます。これはどのクラスもそうですが、オンラインを見ている友達が参加しやすいようにと、カメラの角度を調整したりしてくれるちょっとした気遣いが、「何かいいな」と感じている校長なのでした。

「ハンセン病問題」に関する小中合同研修

「ハンセン病問題」に関する小中合同研修

|

|

|

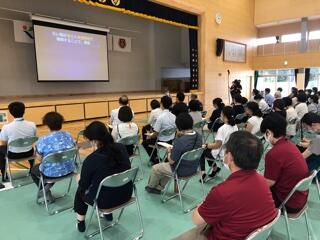

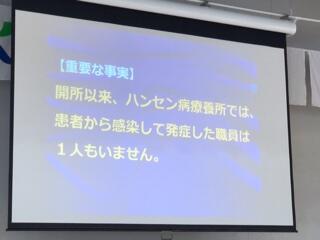

本日(24日)の教職員の校内研修は、国立療養所「菊池恵楓園」の園長で医学博士の 箕田 誠司 先生を講師にお招きし、「ハンセン病問題」に関する小中合同研修を行いました。この研修は、昨年度も行いましたが、本年度、本校に異動した職員もおり、児童生徒に対してハンセン病問題に係る学習を行う前の再確認という意味で実施しました。

合志楓の森小学校・中学校では、部落差別問題と並ぶ人権教育の一つの大きな柱として「ハンセン病問題」に関する学習を進めています。本日の研修を通して、「ハンセン病」について科学的・医学的に正しい理解を深め、元患者の皆様やご家族の皆様に対する偏見や差別が、どのような歴史の中で、どのような背景があって助長され、また長年放置されてきたのかをしっかりと学ぶことができたと思います。(小学校HPにも記事が載っています。)

なお、今日の研修の様子をNHKが取材に来ていました。本日の6:10からのクマロクで放送されるとのことです。

初任者支援訪問(菊池教育事務所・上田指導主事来校)

初任者支援訪問(菊池教育事務所・上田指導主事来校)

|

|

|

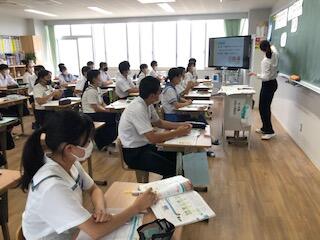

本日(24日)の午前中、菊池教育事務所の 上田 指導主事が「初任者支援訪問」ということで、来校されました。

2校時には、本校初任者の 井上 健太朗 先生の保健、松本 星也 先生の美術の授業を参観され、3校時には2人と面談・ご指導をいただきました。

私(校長)は、妻の以前の仕事のつながりで、上田 指導主事とは面識があり、教員としても人物としてもいかに優秀な方であるか知っています。そういう素晴らしい先生からご指導いただけることは、2人にとってとても有り難いことです。初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生や教科指導教員の髙橋 教頭先生(保健体育)・川内 先生(美術)、学年主任をはじめとする2人と同学年部の先生方はもちろんのこと、このように多くの人に支えられ、本校の初任者は成長しています。その成長する姿が、生徒たちにとっても、キャリア教育上の好ましいロールモデルになっていると私は考えています。

本校は「初任者が育つ学校」です。別に感謝の言葉を求めているわけではありませんが、この教員不足の時代に随分貢献しているのではないでしょうか。

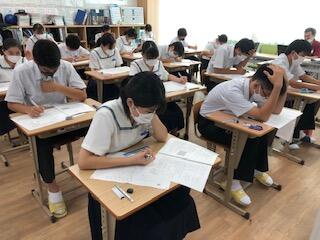

3年生の実力テスト

3年生の実力テスト

|

|

|

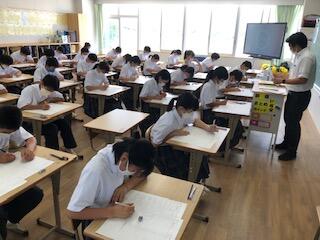

昨日と本日(24日)の2日間にかけて、3年生は実力テストを行っています。テストの順番は、国語、理科、英語(1日目)、社会、数学(2日目)で、3年生はこのパターンに慣れるため、可能な限りこの順番でテストをすることにしています。

今回の実力テストの結果は、夏休み始めに行う「三者教育相談」の資料となります。高校(進路先)に優劣を付け、いわゆる「輪切り」によって進路先を決めるような進路選択は、生徒たちの差別意識を助長するだけで、もはや時代遅れです。つまり、その生徒が行きたいと思う高校、その生徒の夢の実現につながる高校が、その生徒にとっての「良い高校」だと思います。しかし。高校入試が選抜試験である以上、合格できそうか否かはしっかり検討する必要があります。もし、行きたいのに合格できそうになければ、勉強を頑張るしか方法はありません。幸いまだ間に合う時期だと思っています。

北田 陸 先生の就任式

北田 陸 先生の就任式

|

|

|

本日(23日)の給食時間、オンラインを使って、本日から勤務いただくことになった 北田 陸 先生の就任式を行いました。これは、 理科担当の 吉留 友紀 先生が第1子出産の産前休暇に入られたため、その理科の授業を代替するため任用するものです。北田 先生は、現在、熊本大学大学院の学生で、既に県の教員採用試験には合格し、現在、任用保留状態の方です。院の2年時は、週2日大学に行けばよいということで、月・火・木の週3日、本校の非常勤の教員としてご勤務いただくことになりました。

校長からの紹介、北田 先生ご自身のあいさつの後、生徒を代表して、生徒会書記の 中村 さんから歓迎の言葉を述べてもらいました。「とても期待していました。授業を楽しみしています。」との中村さんお言葉に、北田 先生は嬉しそうにされていましたが、内心はプレッシャーを感じておられるかもしれません。1、2年生の理科の授業になりますが、北田先生、生徒たち互いに早く慣れ親しんで、理科の授業を頑張ってほしいと思いました。

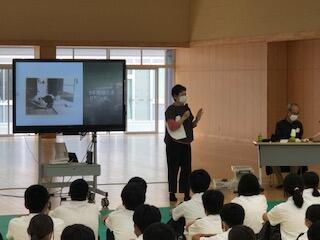

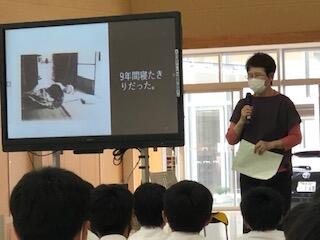

水俣病問題学習の講話(1年総合的な学習の時間)

水俣病問題学習の講話(1年総合的な学習の時間)

|

|

|

本日(21日)の5・6校時、1年生は武道場で、総合的な学習の時間として水俣病問題学習の講話を聞きました。これは、7月19日(月)、20日(火)に実施予定の集団宿泊教室で水俣病資料館等を見学する事前学習として行っているものです。本来であれば、本県の小学5年生は、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」で、既に水俣を訪ねているはずですが、現1年生はコロナ禍のため行けていません。そういうことからも、今回の講話は大事な機会だと思います。

講師としては、「水俣病を語り継ぐ会」から 吉永 理巳子 様と 吉永 利夫 様がご夫婦でご来校になり、2部に分けて講話をいただきました。生徒たちは真剣な態度で、話されている内容をしっかり理解しながら聞けているように見えました。

ご承知のとおり水俣病問題は、部落差別問題、ハンセン病問題と並ぶ、熊本県の三大人権課題と言われています。水俣病をめぐる差別や人権問題を深く正しく学んだ知識や認識は、お隣に菊池恵楓園がある本校のハンセン病問題学習(KPプロジェクト)を深める際にも有効に機能するものと思っています

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・2日目)

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・2日目)

本校に関係するすべての競技が終了しました。本校は女子バレーボールの会場校でしたが、バレー部員たちは、前日の準備から最後の後片付けまで一生懸命やってくれました。そのおかげで、他校の先生方から会場校へのお礼の言葉を多数いただいたそうです。もちろん勝利するに越したことはあえりませんが、このような姿こそ「中体連」の意義ですし、私(校長)は「楓の誇り」だと思っています。「勝っておごらす、負けてくさらず」という中体連の精神のもと、自分の持てる力を発揮してきてくれた選手の皆さん、選手を支えてくれた部員の皆さん全員に拍手を送りたいと思います。引率・指導をいただいた先生方、温かい応援を送っていただいた保護者の皆様にも感謝申し上げます。

◎ バドミントン(菊池北中学校体育館)

男子シングルスで、祇園田君:3位、野村君・古閑君がベスト8

女子ダブルの 篠原さん・小西さんペアは、2回戦敗退でした。

◎ 卓球(個人戦・菊池市総合体育館)

|

|

|

卓球競技の全日程が終了しました。

3年生の松本さんが優勝でした 1年生の中村君も3位決定戦戦を制し、3位でした

2人とも県大会に出場します。おめでとう‼️

◎ 新体操(西合志南中体育館)

新体操・個人で出場した 山中 さんは、7位入賞(県大会出場)でした。おめでとう

◎ 男子バスケットボール(大津町総合体育館)

|

|

|

|

|

|

準決勝、西合志南中との対戦は、善戦しましたが、39ー59で敗れました。男女そろっての3位入賞となりました。おめでとう 引き継ぐ1、2年生の当面の目標は、男女ともに打倒西南中ですね。

◎ 卓球(個人戦・菊池市総合体育館)

|

|

|

女子個人戦で3年生の松本さん、男子個人戦で1年生の中村君が3回戦を突破しました。これから、ベスト8をかけて戦います。3年生の荒牧さんは、残念ながら3回戦で敗退しました。

その後、2人とも勝ったとの連絡がきました。ベスト8です

その後、女子個人戦の松本さん、男子個人戦の中村君は、ベスト4に進出しました

さらに、松本さんは見事準決勝を勝ち、中村君は3年生に善戦しましたが、惜しくも敗れました。中村さんは決勝戦、中村君は3位決定戦に臨みます。

◎ 女子バスケットボール(大津町総合体育)

|

|

|

準決勝、西合志南中との対戦は、40ー62で敗れましたが、「最後まで全員で走り抜いた」と担当の 別府 先生方から報告がありました。よく頑張りましたね。3位入賞、おめでとう

◎ 軟式野球(合志市総合運動公園)

|

|

|

2回戦、対泗水中は、1ー11(5回コールド)で敗れました。ピッチャーのコントロールが定まらず、ミスの後に一発をくらうという、残念ながら悪いパターンの試合展開になってしまいました。昔から「中体連には魔物が住む」と言われていますが、予想外の結果に口惜しさを感じているのは、誰よりも選手たちでしょう。3年生は、この経験を今後の人生の教訓にするとともに、1、2年生には、次年度以降に必ずリベンジを果たしてほしいと思いました。

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・1日目)

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・1日目)

◎ 卓球(団体戦・菊池市総合体育館)

|

|

|

男子:対菊陽中 1-3 、対武蔵ヶ丘中0-3

女子:対大津中 2-3、対合志中 1-3、対西合志南中 2-3

残念ながら、男女ともに予選リーグで敗退。3年女子が健闘しましたが、1勝に届きませんでした。明日の個人戦での巻き返しを期待しています。

◎ 男子バスケットボール(大津町総合体育館)

|

|

|

1回戦、対大津中、76-54で快勝しました。ベンチ入りしている1、2年生もほぼ全員出場し、中体連の雰囲気を実感できたのは、貴重な経験ですね。明日は、宿敵の西合志南中と対戦。健闘を祈っています。なお、右写真の応援旗は保護者会が作ってくださったものだそうです。

◎ 女子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

6ペア中、4ペアが1回戦を勝ち上がりましたが、2回戦で敗退しました。

◎ 女子バレーボール(合志楓の森中学校体育館)

泗水中に①8―25、②12―25 0―2で初戦敗退しました。

点数はとれませんでしたが粘り強いレシーブでボールを繋ぐ内容のある試合でした。負けはしましたが今までで一番いい試合をしたと、顧問の坂井先生から報告がありました。

昨年度7月から同好会としてスタートしたため、中体連大会は3学年ともに初めての経験、また、昨年度は平日週2日の練習で、他校より確実に練習量は半分程度でした。この日も相手校は1戦終えてゲーム感がある中、本校は初戦。そう考えると分が悪い中にも、選手達はよく健闘したと思います。

バレー部の3年生が、校長室へ「バレー部を作ってください。」とお願いに来たあの日のことを思い出すと、私(校長)は涙が出てきそうになります。本年度、部に昇格し、目標としていた公式戦1勝は、残念ながらを成し遂げられませんでしたが、合志楓の森中バレーボール部のスタートをしっかりと切り開いてくれた3年生に、私は「ありがとう」と言いたいです。きっと明日からの学校生活も頑張ってくれるものとと思っています。

◎ 空手道(菊池市総合体育館サブアリーナ)

女子:団体形・優勝、団体組手・優勝

個人形で星子さん・優勝、山田さん・準優勝

、髙宮さん・第3位

個人組手で山田さん・優勝、髙宮さん・準優勝

男子:団体組手・準優勝

個人形:佐野君・準優勝、荒木君・第4位

個人組手:荒木君・第4位

空手道、さすがですね。県大会も楽しみです。

◎ 男子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

|

|

|

6ペアのうち、5ペアは初戦敗退。神戸・角地ペアが2勝し、ベスト16でした。

◎ 女子バスケットボール(大津町総合体育館)

|

|

|

1回戦、対菊陽戦、66対51で勝利。明日の2回戦に、見事進出です 前回は負けた相手だったそうで、合志楓の森中生、なかなか本番に強いです‼️

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・先行実施)

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・先行実施)

◎ 女子ソフトテニス(団体戦・決勝リーグ)

|

|

|

決勝リーグの第1試合は対七城中で、0-3という結果でした。さすがに伝統的なソフトテニスの強豪校です。また、第2試合は対大津北中で、こちらも0-3という結果でしたが、2ペアはファイナルまでもつれ込む接戦でした。最後に競り負けたそうなので、その悔しさは明日の個人戦にぶつけてほしいと思います。

最終的に3位入賞という結果でした。明日からの本大会に臨む本校の他の代表選手・チームに大きな弾みをつける大健闘だったと思います。代表選手及び会場で応援やサポートをした部員の皆さん、お疲れ様でした。

◎ 男子テニス(個人戦)

個人戦で出場している前田君(1年生)は、1回戦を勝ち上がっています。

前田君は、2回戦で惜しくも敗れましたが、最後までよく頑張りました。この経験が、来年度以降に生かせればいいなと思っています。

◎ 男子ソフトテニス(団体戦)

第1試合は対西合志南中で0-3、第2試合は対武蔵ヶ丘中で0-3という結果でした。敗れはしましたが、自分たちのベストを尽くしてくれたと思います。気持ちを切り替え、明日の個人戦で一矢報いてくれるものと期待しています。

◎ 女子ソフトテニス(団体戦)

|

|

|

第3試合の対泗水中戦も、3-0で勝利。見事に決勝リーグ進出を果たしました。学校では、教頭先生が放送で速報を入れると、たくさんの生徒から「おぉー!」「すげぇー!」の声があがっていました。選手たちには、生徒たちや先生たち、学校にいるみんなが応援していると伝えました。決勝リーグも、思う存分自分たちの実力を発揮して、「やりきった!!」という思い出が残る試合をしてほしいと思います。

|

|

|

第2試合は、対大津中。こちらもゲームカウント2-1で勝利。凄いです!! 決勝リーグ進出目指して、あと1勝(対泗水中)いきましょう。

その後、対戦相手の泗水中も2勝していると連絡がありました。決勝リーグに進むには勝つしかありません。給食時にその途中結果を全校に放送で知らせました。合志楓の森中の生徒・教職員全員で応援しています。ベストのパフォーマンスが出せることを祈っています。

|

|

|

ソフトテニスの女子団体の予選リーグの様子です。手前のベンチが合志楓の森中のメンバーで、第1試合は西南中と対戦しています。

ゲームカウント2-1で、西南中に勝利しました。幸先良いですね。この波にのって第2試合も、また男子も健闘してくれることを願っています。

いよいよ明後日(郡市中体連大会)

いよいよ明後日(郡市中体連大会)

|

|

|

|

|

|

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」、通称「郡市中体連」も、いよいよ明後日(18日)からとなりました(ソフトテニスは先行開催で明日から)。

本校では、前期中間テスト以降、明日までの期間を「中体連応援ウィーク」とし、5時間授業にして練習時間を確保するとともに、早く下校し十分休養を取れる体制にしています。これは、本年度から行っている45分7時間授業のため可能となっているものです。

私(校長)も放課後、本校の7部活動の練習風景を順番に見て回りましたが、さすがにどの部も気合いが入っています。今更たくさん練習したからと上手くなるものではありませんが、直前の調整次第で、今持っている実力をすべて発揮できるか否か決まるかもしれません。そういった意味で最後の2、3日はとても重要ですね。

私は軟式野球会場(合志市総合運動公園野球場)の会場長であるため、野球以外の競技を直接応援することはできませんが、すべての部がこれまで最高のパフォーマンスを見せてくれることを心から祈っています。

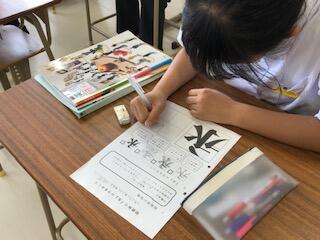

明朝体で「永」の字をかこう(初任者授業研)

明朝体で「永」の字をかこう(初任者授業研)

|

|

|

本日(16日)の1校時、美術室では2の2の授業が、松本 星也 先生の初任者研修の授業研(小研)として実施されていました。参観者は、初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生と校内教科指導員の 川内 先生です。2時間目以降は、この授業についての授業研究会を行い、松本 先生の指導力アップにつなげることになっています。

本日は、「永」の字を明朝体で書くというレタリングの授業でした。今日の授業でも、生徒にしっかりと指示が徹底できており、ゴールも明確に示してあったので、生徒たちはしっかり学習課題に取り組めているようでした。細かい指導技術については、私(校長)は分からないので、専門性のある 川内 先生にお任せしたいと思っています。

ただし、私は「何で明朝体というフォント(書体)なのか」とちょっと疑問に思ったので、いつものようにググってみました。すると、縦の線より横の線の方が圧倒的に多い漢字の表現に、いかに明朝体は適した書体なのか分かってきました。一方、UDの視点からは横線が細くて見にくいというデメリットもあります。「たかがフォント、されどフォント」ですね。こういうことをしっかり実習で感覚的に学ぶことが、美的なセンスを磨くことにつながるのかもしれません。

ところで、新任の先生は初任者研修で相当な時間をとられることになりますが、昨年度の 矢野 先生の時もそうでしたが、本校の場合、授業の持ち時数が比較的少ない教科の初任者の配置が叶いました。おかげで、日常の教科指導や生徒指導、学級経営と初任者研修を両立することができています。その点、もう1人の初任者の 井上 健太朗 先生は、授業時数は少なめですが、体育主任の業務(体育大会の主査等)や郡市中体連の業務(学校理事・種目理事等)があって、少し大変そうです。井上 先生は臨採の経験があるので、なんとかこなせてはいるものの、時間外在校等時間(いわゆる超過勤務時間)が多くならないか、管理職として心配しています。また、小学校の初任者の先生は、学級担任制のため初めから多くの授業をかかえており、そこに初任研となると、負担も相当大きいのではないかと心配します。初任者を育てるつもりの研修が、初任者をつぶす研修にならないようにしたいものです。

菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)推戴式

菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)推戴式

|

|

|

本日(14日)の5校時、令和4年度菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)の推戴式を行いました。当初の予定では体育館で行う予定でしたが、合志楓の森小学校・中学校では、新型コロナウイルス感染症が拡大局面となる懸念があることから、急遽オンラインで行うことにしました。

7つの部活動、4つの社会体育の各キャプテン、代表等の生徒の決意表明からは、並々ならぬ意気込みが伝わってきました。特に「感謝」という言葉を使って決意を述べてくれたところに、私(校長)は強く共感しました。

3学年揃った中体連大会なので、1,2年生のみで参加した昨年度のような言い訳はできません。すべての競技で優勝・入賞とはいかないかもしれませんが、各部・各個人の持っている力を全て出し切り、悔いのない試合をしてきてくれることを心から祈っています。

最後には、応戦する生徒代表として、生徒会副会長の 佐藤 君からは、温かくも気合いの入った激励の言葉がありました。

御代志方面からの通学生に対する迂回路の指導

御代志方面からの通学生に対する迂回路の指導

|

|

|

昨日(13日)の放課後、御代志方面からの通学生を体育館に集め、御代志土地区画整理事業の道路工事に伴う迂回路にについて、安全担当でもある 後藤 先生から指導を行いました。

このことについては、既にHP上でも「保護者の皆様へ」でお知らせしています(ここをクリック)が、昨日から実際に運用が始まっています。自動車用のS字カーブの迂回路とは別に、歩行者用の迂回路が設置されています。そこを通る分には、ちょっと遠回りになるだけで、安全上の問題は少ないですが、工事が途中のため、生徒たちは2度、横断歩道で道を横切る形になります。また、菊池恵楓園の入り口も横切る形にもなり注意が必要です。

私(校長)も、さっそく現場に行って状況を確認しましたが、不便さ以上に安全上の心配が大きいなと実感しました。道路工事関係者が手配する交通指導員が各所に立ってもらっていますが、今朝は 髙橋 教頭先生も、現場で交通指導を行っています。

教育実習生の研究授業

教育実習生の研究授業

|

|

|

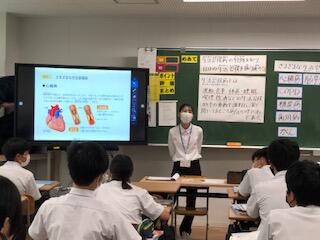

5月26日から今週の水曜日(15日)まで、3人の教育実習生を受け入れていることは以前の学校生活の記事(こちらをクリック)でお知らせしています。その3人の中、養護教諭の免許取得を目指している 篠崎 さんと 高島 さんが、本日(13日)、保健の授業で研究授業を行いました。

篠崎 さんは3年2組で「活動に関する環境」、 高島 さんは2年2組で「生活習慣病」の題材で授業を行いました。授業については、本校の 髙橋 教頭先生が保健体育の専門ですので、ご指導をお任せすることにしましたが、2人とも教育実習生とは思えないぐらい落ち着いた授業ができていました。基本的なことですが、生徒を目の前にした時、教師は声を張れる必要があります。これは「大声」や「怒鳴る」とは違って、きちんと生徒に伝わる音量と口調・イントネーション等で話せるということです。その点では2人とも合格です。

授業を受けていた生徒たちも、教育実習生の先生が困らないよう進んで挙手したり、発表したりする様子も垣間見ることができ、とても優しい生徒たちだなと感心しました。

それにしても、高島 さんの「生活習慣病」の授業は、私(校長)のことを学習しているかのようで耳が痛かったです。今日の授業が、生徒たちが将来、私のようにならないために役立つ授業であったなら、大きな意義がありますね。

なお、もう1人の教育実習生である 三池 さんは、明日、体育の研究授業を行う予定です。

初任者の保育体験研修

初任者の保育体験研修

|

|

|

本校Ⅰの3担任の 井上 健太朗 先生とⅡの2担任の 松本 星也 先生は、本年度、本採の県費負担教職員となった初任者で、法律(教育公務員特例法等)の定めに従い、この1年間、初任者研修を受けることになっています。

本日(9日)2人は、合志楓の森小学校の初任者1人とともに、校区内(黒石原)にある「ひかりの丘保育園」で保育体験研修を行っていました。

私(校長)は、小学校の 角田 校長先生と一緒に同保育園へご挨拶へうかがったところ、その時間 井上 先生は年長さんと体育活動をしていました。体の大きい 井上 先生は大人気で、周りにたくさんの園児達が集まってきていました。また、跳び箱を6段(保育園のある跳び箱の最高段)跳ぶ演示をしていましたが、さすがに体育の教員。まるでスーパーヒーローが登場したかのように盛り上がっていました。

一方、松本 先生は、園庭で年中さんたちと遊んでいました。私が見たときは、砂場で園児と何やら造形遊びらしきことをしている模様。こちらは美術の教員です。きっと園児の感性をくすぐっていたのかもしれません。

「初任者」という言葉を、経験不足や力不足とのマイナスのイメージでとらえ、中には心配される方もいるかもしれませんが、本校生徒とりわけⅠの3とⅡの2の生徒にとっては、2人は「日々成長」という共感を味わえる存在でもあります。つまり、私の座右の銘でもある「学び続ける教師のみ教壇に立てる」を毎日実践している2人の存在自体が、生徒たちにとってキャリア教育のモデルとも言えるでしょう。初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生はもとより、本校の管理職・ベテラン・中堅の教師陣とともに、全員で2人を支えて参りますので、どうか温かく見守っていただければ幸いです。

前期の中間テスト

前期の中間テスト

|

|

|

本日(7日)と明日(8日)は今年度初の定期テスト(前期の中間テスト)があります。実施教科は、本日は1年生が英・社・数、2年生が社・国・理、3年生が国・理・英で、明日は1年生が理・国、2年生が数・英、3年生が社・数で、3年生については、熊本県立高校入試の日程と同じにしています。また、テストは45分授業(本校ではこちらが通常)ではなく、50分授業の特別日課としています。

1年生にとっては、人生初の定期テストです。小学校では「単元テスト」という業者テストを使うのが一般的ですが、中学校は各教科担当が自身でテスト問題を作成します。つまり、授業で学習したことが、そのままテスト問題に反映するわけで、テスト前の勉強だけでなく、普段の授業への取組みが結果(点数)につながります(小学校HPの関連ページはこちら)。

最近は、学習塾間の競争も激しくなり、どの塾も生徒獲得に必死です。塾の評判を上げるためには、塾生の成績を上げ、入試の合格実績を残すことが必要ですから、かなり多くの宿題を出す塾もあるようで、中には学校で塾の宿題をやっている生徒もいます。それ自体はダメではありませんが、時折、朝の会の時間や授業中にやっている生徒を見かけることがあります。そういう場合は、見つけ次第指導することになりますが、そこまでしなければこなせない宿題の量であるのなら、通塾そのものを考え直さなくてはならないのではないでしょうか。

前述したように、定期テストは授業での学習の結果を評価するものです。まずは毎日の授業を大切にして、それでも余裕があるようだったら、さらに塾によるレベルアップを求めてもよいのかもしれません。

くだものをデッサンしよう(1年美術)

くだものをデッサンしよう(1年美術)

|

|

|

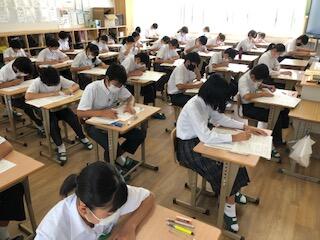

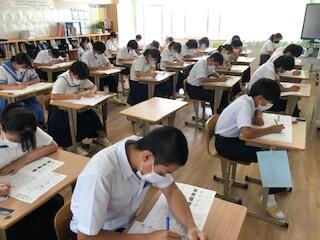

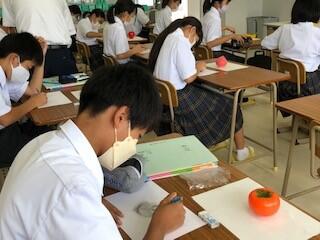

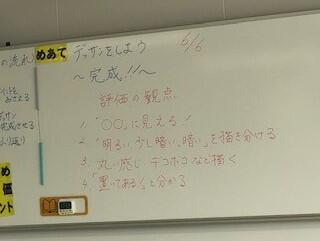

本日(6日)の3校時、美術室では1年2組が果物の模型をデッサンする学習をしていました。キーウィ、パパイヤ、マンゴー、ブドウ、カキ、ナシ、イチゴ‥‥。立体を立体に見えるようデッサンする力や質感を上手に表現する力をつける学習の定番です。前回の美術科の記事(ここをクリック)の頃と比較して、かなりスキルが上がってるように見えました。

また、前のホワイトボードには、きちんと評価の観点(学習のゴール)が明示されています。「指導と評価の一体化」は学習指導の定石です。初任者研修の教科指導教員の 川内 先生(現在はもみじ学級担任ですが、専門は美術です)のご指導が、きちんと 松本 先生に伝わっているようで安心しました。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

55万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。