2021年9月の記事一覧

池頭教育委員のオンライン授業の状況視察

池頭教育委員のオンライン授業の状況視察

|

|

|

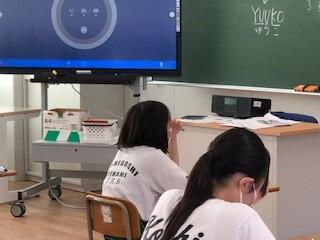

本日(21日)の午前中、池頭 教育委員(教育長職務代理者)が、教育委員会学教教育課の 斉藤 主幹とともに、合志楓の森小学校・中学校のオンライン授業の状況について、視察にお越しになりました。なお、他のお2人の教育委員の方々も本日、別の小中学校を視察されています。また、中学校は、期末テスト返しのため、変則的な分散登校(午前中:2年生、午後1年生)を行っており、自宅へ配信するオンライン学習はおこなっていないため、主に小学校の状況を視察されました。

合志楓の森小学校でも、今では合志楓の森小版のオンライン学習スタイルができあがっています。特に小学校の場合は、1年生と6年生の間で大きく異なる発達段階に合わせるため、様々な工夫や努力がされており、その丁寧さや緻密さには、中学校も参考にすべきものが多くあるなと感じました。また、各学年を「帯」の時間割で、一つの教科を全学級一斉に配信するスタイルを取り入れているのは、文部科学省が目指している「小学校の教科担任制」につながるものであり、今後大きく教育改革が進む足掛かりになるのではとも思いました。

池頭委員から、オンライン学習の現時点での課題についてお尋ねがありました。私(中学校長)からは、「①目の健康をはじめとする健康管理、②個人の学力差や特別な配慮が必要な子どもへの対応、この2点が特に気になっています。」とお答えしました。また、小中施設一体型の本小中学校の場合は、もともと合志市が提唱する小中一貫教育を推進しやすい環境ですが、「オンライン学習が定着することにより、物理的に離れた小中間でも連携を図りやすくなる」という話などが、視察後の懇談の中で出てきました。

英検IBA

英検IBA

|

|

|

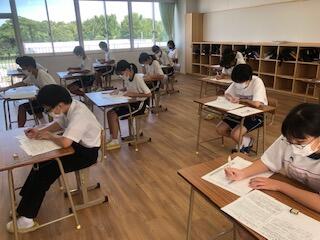

期末テストに引き続き、3時間目に「英検IBA」を実施しました。「英検IBA」とは、「もし英検を受けたら、何級程度の力があるか」を診断するためのテストです。合格、不合格はありません。また今回は、1年生が「TEST F」、2年生が「TEST E」を受検しました。その両方ともに、リスニング問題がおよそ半分を占め、改めて「使える英語力が求められているのだな」と感じました。

少し話は変わりますが、私(校長)は20年以上昔、情報教育の分野で国内留学していました。当時はまだ「MS-dos」というOS(オペーレーションシステム)で、コマンド(命令)をキーボードに直接入力してコンピュータを動かしていました。もちろんその命令はすべてアルファベット、つまり英語です。英語があまり得意でなかった私は、その時になって「英語をもっとしっかり勉強しておけばよかった」と後悔したのを思い出します。その後「Windows」という画期的なOSが開発されたおかげで、グラフィカルな画面でマウスを使い感覚的に操作できるため、英語が苦手な私もなんとかパソコンを使いこなすことができました。

テクノロジーの分野に限らず、経済も医療も政治もそして学問も、結局のところ英語をベースに世界は動いています。そう考えると、やっぱり英語は大事ですよね。

10月8日(金)には、2年生対象の本物の英検があります。3年生がいない合志楓の森中の2年生には、特別に教育公務員弘済会からの補助金があり、全額を負担せずに受検することになります。50人以上の生徒が申し込んでくれているそうですが、ぜひそちらの方も頑張って「級」を取得し、自分のキャリアアップにつなげてほしいと思います。

8年ぶりのテスト監督

8年ぶりのテスト監督

|

|

|

本日(16日)の3校時、2年3組Bの家庭科の期末テストのテスト監督に、私(校長)が入りました。テスト監督は、水俣の中学校で教頭(社会科の授業も担当)をしていた以来なので、8年ぶりになります。久しぶりで私も緊張しましたが、生徒たちも若干、緊張気味だったかもしれません。

事前に少し問題を見せてもらいましたが、単に知識を問う問題だけでなく、思考や判断を伴う問題や、とりわけ家庭生活をよりよくするための意欲や態度を評価しようと意図する問題もあって、「小山先生、なかなかいい問題作ってるな!」と感じました。

生徒たちはというと、真剣にかつ最後まで一生懸命問題を解いていました。今までの経験上、大抵は途中で顔を伏せたりして、諦めたかような態度を見せる生徒が数名は出てくるのですが、そのような生徒はいません。4月以来、何となくなのですが、合志楓の森中の生徒、とりわけ2年生は「学習に対する意識が高い」と感じています。互いに意識が高ければ、それが作用し合って、より意識は高まる方向へ働くものです。そう言った意味で来年の今頃、つまり共通テストの結果が出て進路選択を具体的に考える時期に、どこまで学力が伸びているのか、とても楽しみな学年です。

「熊本の学び」スタートアップ研修

「熊本の学び」スタートアップ研修

|

|

|

本日(15日)の午後、小中合同の校内研修で、熊本県教育庁市町村教育局義務教育課の岩木指導主事及び松崎指導主事、菊池教育事務所の大谷指導主事に講師として来校いただき、「熊本の学び」スタートアップ研修を行いました。

今回は、新型コロナ対策として、大会議室をメイン会場、各教室をサテライト会場として、オンラインで行いました。

まず、岩木指導主事に概要説明及び授業改善演習の説明をいただきました。また、各学年部ごとに行った授業改善演習は、松崎指導主事にコーディネートいただき、研修を深めました。

研修内容の詳細は割愛しますが(小学校のHPの方が詳しいので、リンクを貼っておきます)、先生方の議論も深まり、今後の授業改善に大きな期待が持てる研修になりました。

オンライン学習中の出来事についての情報モラル指導

オンライン学習中の出来事についての情報モラル指導

|

|

|

以前の記事に「オンライン学習中に気になることが見え始めた」という内容を書いていましたが、実際に昨日(14日)、ある学級のオンライン学習中、ある生徒が参加チームから意図的に外される事案が起きました。

そこで早速、本日の放課後、当該学級の生徒を、広く間隔をとれる武道場に集めて、情報モラルについての指導を行いました。

このような事案を聞くと、オンライン学習への消極的な発想からは「ほら見たことか! だからオンライン学習には問題がある。」となりそうです。しかし、すでの本校生徒の自分用に使えるスマートフォンの所持率は90%を超えています。大人(親や教師)が知り得ないところで、たくさんのプラベートなSNSコミュニケーションをしている中、いわゆる「LINE外し」のようなことは、私たちが想像している以上に多発していると考えた方が間違いありません。つまり、今回の事案は「氷山の一角」であり、その「氷山の一角」を見逃さず、速やかかつ適切に(その行為の問題点を生徒たちにしっかり見つめさせ、どうすべきか考えさせる)指導をしていくことが、体験的な情報モラル教育(情報社会に参画する態度の育成)として重要ではないかと考えています。

なお、当該学級以外の全学級にも、今回の事案の概要を共有し、指導していきます。また、今回のようなことが機能的にできないよう、取りあえずteamsの設定を変更します。その分使い勝手が悪くなるので、好ましいとは言えませんが‥‥。

その後、この事案に関係したかもしれないと思う生徒たちが名乗り出てくれて、その場の状況を説明してくれたそうです。結論から言えば、「ふざけ半分で、悪気はなかった」、また「やったりやられたりている」とも答えたそうです。なるほど、SNSの問題点として挙げられていることが、縮図のように見えますね。だからこそ、今回の当該学年部の事案に即応した指導は、とても適切だったと校長は考えています。