2021年11月の記事一覧

修学旅行速報(2日目)

修学旅行速報(2日目)

◎車内での解散式

| 1号車(1組) | 2号車(2組) | 3号車(3組) |

|

|

|

学校への到着時は日が暮れてるいので、修学旅行の解散式は各車内で行いました。

各車で微妙に違うからかもしれませんが、各班長・実行委員からの感想発表、先生方からの話、添乗員さん、バスガイドさん、運転手さんへのお礼の言葉、担任からの書連絡の流れで行いました。2号車、3号車の解散式に校長は参加できないので、次のメッセージをLINEで送っておきました。

| 2年生の皆さん、修学旅行は楽しかったですか? 私(校長)も皆さんとともに1泊2日の旅行をして、とても楽しかったです。 私はこの2日間で、合志楓の森中の2年生の素晴らしさを、また改めて感じることができました。 何と言っても、日程の全てが、予定の時刻前に集合し、出発できたことには感心しました。お陰で、2泊3日の旅行に負けないぐらい充実した旅行内容を、余裕持って実施することができました。 これは、班長さん、部屋長さんのリーダーシップとともに、生徒全員の自覚があったからこそだできたことだと思います。 また、各旅行地の目的に応じたメリハリのある皆さんの態度も立派でした。やはり本校の2年生は、「考え方が大人」の生徒が多いなとも感じました。 さらに、今回の楽しかった修学旅行は、先生方のご指導や旅行のお金を出していただいたお家の人のお陰であるという感謝の気持ちも大事してください。 最後に、今回の旅行が皆さんの中学生時代の大切な思い出になるとともに、一緒に旅をした仲間との友情が、より一層深まることを願って止みません。 2日間、大変お疲れ様でした。 校長より |

なお、学校到着は17:50頃になる予定です。

これをもちまして、修学旅行にかかるHPの更新を終了します。ご閲覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。

◎集合・帰熊へ

|

|

|

|

|

|

14:40、バスが来たので、早めに戻ってきていた生徒がバスに乗り始めました。バスに乗る時は、検温と消毒を行っています。

14:47、最後のグループが走って戻ってきました。全員、時間内に集合です。心配だった雨もとうとう降らず、「みんなの日頃の行いが良いから」とバスガイドさんがおっしゃっていました。

これから約2時間半かけて帰熊します。途中、山江SAでトイレ休憩をする予定です。

◎班別自主行動

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鹿児島市内に戻ってきました。生徒たちが待ちに待った自主行動の時間です。天文館近くの中央公園でバスを降り、あっという間に街へ散って行きました(上段)。

街中では、なかなか生徒に遭遇しません。買い物や食事をしているのでしょう。ようやく出会った班の写真を井上先生に送ってもらいました(中段)

集合時間はこの公園に14:50となっています。14:10、もう戻ってきている班もありました(下段)。

◎いおワールド(鹿児島水族館)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

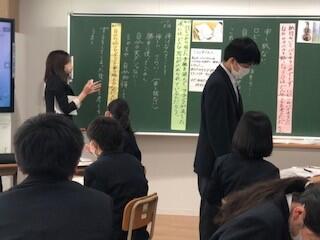

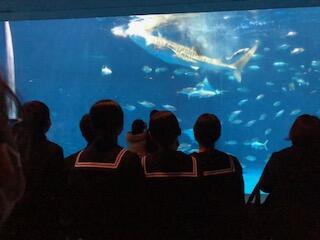

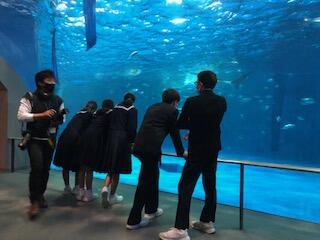

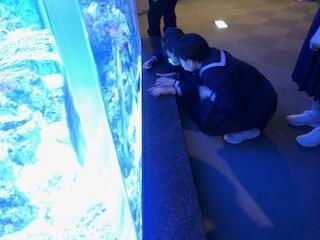

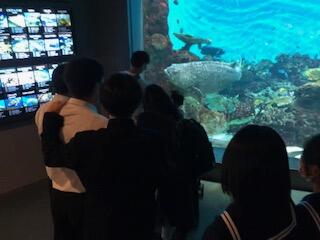

いおワールド(かごしま水族館) に到着しました。

水色のトンネルを抜けると、大水槽があってジンベイザメのお出迎え。生徒たちは班行動で思い思い興味ある魚などを見学していました。

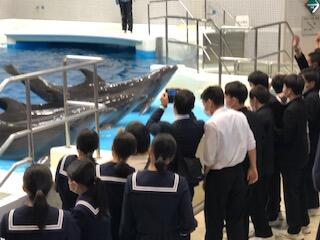

その後、イルカプールに移動し、イルカショーを見ました。よく訓練されたイルカたちの様々な芸に生徒たちは大喜びでした。

◎桜島(有村溶岩展望所)

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

桜島の有村溶岩展望所に着きました。まず、桜島を背景に記念写真。心配していた天気も今のところ問題なく、その上風向きも良くてバッチリ記念写真が撮れました。

周辺ではかすかに硫黄のにおいがして、大小の溶岩がゴロゴロしている風景は、阿蘇山とも少し違った様相でした。

旅行団は、再びフェリーに乗って鹿児島市に戻り、「いおワールド(水族館)」へ向かいます。生徒たちの指示への反応が良いので、1本早いフェリーに乗れて20分の貯金ができました。午後の自由行動時の天気の崩れが心配なので、とても助かります。

◎フェリーで桜島へ

|

|

|

|

|

|

フェリーで桜島へ渡りました。朝の気持ちの良い海風を受け、生徒たちは大喜び。桜島の姿が雄大です。お決まりのタイタニックごっこをしている生徒もいました。

◎朝食・出発

|

|

|

|

|

|

おはようございます。 修学旅行の2日目となりました。

朝の検温は、生徒90人全員平熱。体調不良者はいません。6:50、夕食と同様、朝食をクラスごとにとりました。

本旅行団が宿泊した「ホテル吹上荘」は、幕末の名藩主、島津斉彬 公を祀った照国神社の大鳥居の側にあり、周囲には西郷隆盛 像をはじめ、薩摩藩縁の旧称・文化財が点在しています。

生徒たち全員の協力で、今日は予定より15分も早く出発できました。

本日はまず、フェリーで桜島に渡ります。

修学旅行速報(1日目)

修学旅行速報(1日目)

◎ホテル到着・夕食等

|

|

|

予定より少し早くホテルに到着しました。特に体調を崩す生徒もおらず、全員元気です。

17:40からホテルのロビーで、部屋長・班長会をしました。本日は本校が貸し切りなので、一般のお客様や他の団体に迷惑をかけることははありません。しかし、当然の宿泊マナーや感染防止対策はきちんとするよう先生方から話があっていました。

夕食は18:30から、各学級毎に会場を分けて行われました。ここでも感染防止のため無言で、全員一方向を向いて食事をしました。

この後は自由時間で、各部屋でのシャワーや荷物の整理、しおりのまとめなどを行い、もう一度班長・部屋長会議をして、10:30消灯となります。

本日のHP更新はここまでとします。明日も生徒たちが全員元気で、有意義な修学旅行2日目を過ごしてくれることを期待しています。

◎体験活動(ハンバーガー・ピザグループ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ハンバーガー・ピザは黒豚の粗びき肉ハンバーグ等、鹿児島県産の食材を使って思い思いに作っています。成形した後、焼き上がるまでしばしバトミントンで暇つぶし。後方の開聞岳が絶景です。焼き上がった作品には、焼け過ぎて「黒糖ドーナツ棒」みたいなものもありましたが、自然の中で美味しくて楽しい時間が過ごせました。

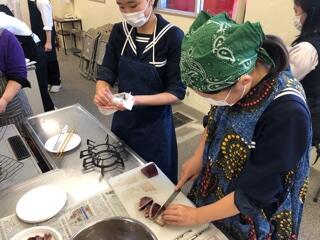

◎体験活動(カツオのたたきグループ)

|

|

|

|

|

|

まず、講師の方のデモンストレーションを見ました。今朝獲れたばかりの丸々に太ったカツオを目の前でさばいていただきました。 その後、さばいた「さく」をコンロの上で焼いてたたきにしました。私(校長)も試食させて頂きましたが、「こんな旨いカツオのたたきは初めて」と思うぐらい美味しかったです。

講師の方から包丁の使い方が上手と褒められる生徒もいて、生徒たちの意外な側面も垣間見えました。

◎体験活動(さつま揚げグループ)

|

|

|

|

|

|

まさかの鰯の手開きからで、みんな恐る恐るですが、頑張ってます。豆腐、みそ、卵、地酒、しょう油、生姜、砂糖を入れて、ミキサーでかき混ぜます。油で程良く揚げるのですが、2組は男子の方が綺麗に揚げていたそうです。写真は1組の作品。顔を作ったら「ムンクの叫び」みたいになりました。

◎昼食

|

|

|

特攻平和会館近くの食堂で、昼食となりました。

メニューは、奄美大島名物の「鶏飯」と黒豚シャブサラダ、さつま揚げ、うどんでした。食事中はマスクを外しているので、少し可哀想ですが無言です。

なお、知覧はお茶の産地としても有名です。お茶もひと味違って美味しかったと思います。

午後は、3つのグループに分かれ、体験活動(さつま揚げ、カツオのタタキ、ビザ・ハンバーガー)を行うことになります。

こちらは、熊本より2、3℃気温が高いのではないのでしょうか? 池田湖周辺には、もう菜の花が咲き始めていました。

◎平和講和及び見学(知覧特攻平和会館)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

知覧特攻平和会館に到着しました。まず、明日の天気が心配なので、クラスごとの記念写真を撮りました(1段目)。

その後、ミュージアムに移動し(2段目)、語り部の方の平和講話を聞きました。生徒たちは真剣な態度で聞き、話の内容をしっかり受け止めてくれているようでした(3段目)。

講話の後に平和集会を行い、講話へのお礼の言葉とともに千羽鶴を捧げ、生徒全員で平和宣言を行いました(4段目)。

なお、平和会館内は撮影禁止ですが、許可をもらって撮影しています。生徒たちは、班ごとに様々な資料や展示物を見学して回り、平和のありがたみ・大切さ等について思いや考えを深めていました(5段目)。

◎桜島SA

|

|

|

|

|

|

桜島SAに到着し、2回目のトイレ休憩です。早速、西郷(せご)どんのお出迎えで、「鹿児島県に来た‼︎」という感じです。これからあと40分程走り、知覧特攻平和会館で平和学習を行う予定です。

◎バスの中など

|

|

|

|

|

|

九州自動車をひたすら南下中です。バスの中では バスガイドさんの案内があっていますが、バスガイドさん次第で催し内容は違うようです(2号車:上段中央・右、3号車:下段左・中央)。ちなみに、私(校長)は1号車に乗っているので、1組の写真だけにならないよう、LINEで写真を送ってもらっています。

宮原SAでトイレ休憩をしました。次は桜島SAで休憩する予定です。

1号車では小山先生が準備したCDがBGMで流れています。人吉まではトンネルだらけで、電波が届きにくいので、HPの更新に時間がかかっています。

◎出発しました

|

|

|

|

|

|

集合が早かったので、予定より15分早く出発できました。体調不良者もなく、生徒90人及び引率職員9人,1人も欠けることなく参加できました。

1日目の体験活動で、さつま揚げ班とカツオのたたき班でバスを乗り換えるので、大きな荷物はそちらで乗るバスに積み込みました。ちょっと面倒くさい処置と思いましたが、本校の賢い2年生にとっては何でもないことでした。

バスの乗車時には必ずアルコール消毒をすることにしています。これは全旅程で行います。また、バスの前と後の後には空気清浄機が設置してありますが、時々換気もすることとにしています。

出発時には、髙橋教頭先生や1年部の先生方、小学校も角田校長先生、米澤教頭先生他、数名の先生方がお見送りをしていただきました。

それでは、元気に行ってきます!!

「性に関する指導」講演会(1年生)

「性に関する指導」講演会(1年生)

|

|

|

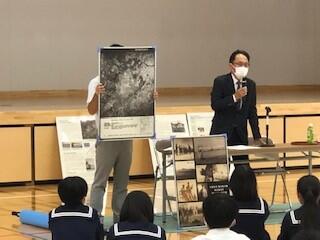

本日(26日)の5、6校時、第1学年は体育館で「性に関する指導」講演会を行いました。

講師には、慈恵病院でお産の手伝いやお母さんと赤ちゃんの健康のケアをされている助産師の 大山 由香 先生をお招きしました。

ニュース等で話題になるのでご承知かと思いますが、慈恵病院には「赤ちゃんポスト」と呼ばれている「こうのとりのゆりかご」が設置されていることもあり、大山先生は「命の大切さ」を訴えるために小学校・中学校・高校等で数多くの講演活動を行っていらっしゃいます。

今日は「未来ある君たちに伝えたいこと」という演題で、性に関する正しい知識とともに助産師だからこそ言える命の尊さを伝えていただきました。生徒たちはその話を受け止め、「命の大切さ」について自分の頭でしっかり考えてくれたのではないかと思います。

修学旅行の結団式(2年生)

修学旅行の結団式(2年生)

|

|

|

本日(26日)の6校時、第2学年は武道場で、来週の29日(月)~30日(火)の修学旅行の結団式を行いました。

団長(校長)の話の後、実行委員会からの話や平和宣言の練習等があり、生徒たちの心の準備も整ったのではないでしょうか。

ご承知のとおり、本年度は新型コロナウイルス感染症の拡大状況が厳しい場合でも修学旅行が実現できるよう、鹿児島方面へ変更した修学旅行になりました。このことについては、保護者の皆様はもちろん、生徒たちからも全くと言ってよいほど苦情等はなく、学校の判断にこれほどにまでご理解ご協力をいただいているのかと、改めて心から感謝申し上げたいと思っています。

現在の2年生は、入学時から臨時休校でスタートし、集団宿泊教室にも行けず、体育大会も縮小(1年時)又は中止(2年時)と、思いのままにならないことが多すぎる学年です。それなのに生徒たちは、健気に毎日に学校生活を頑張り、数々の成果を残してきています。こんな素晴らしい2年生です。この修学旅行においても、たくさんの思い出とともに文字どおり「学びを修める」有意義な旅行にしてくれるものと信じています。

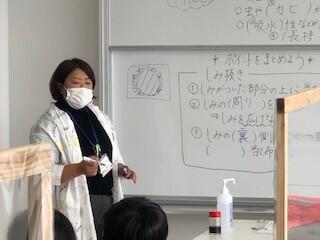

しみ抜きに挑戦(1年家庭)

しみ抜きに挑戦(1年家庭)

|

|

|

本日(25日)の3校時、家庭科室では1年1組が実習をしていました。内容はというと、「適切な衣服の手入れに挑戦しよう」ということで、アイロンがけやブラシかけ、しみ抜きの方法などを実習を通して学んでいました。

私(校長)が見に行った時は、ちょうど「しみ抜き」に挑戦していた時で、しょう油(しみ)をたらした布に当て布をし、水にぬらした歯ブラシでたたいてしみを抜いていました。しみ抜きにもテクニックがあって、しみの真ん中に水を垂らすとしみはさらに広がりますが、しみの縁の外側に円状に水を垂らすとそれ以上広がることはありません。小山教諭の説明を聞いて「なるほど納得!!」です。班対抗のタイムレースで行いましたが、早い班はたった1分ちょっとでしみを抜ききっていました。

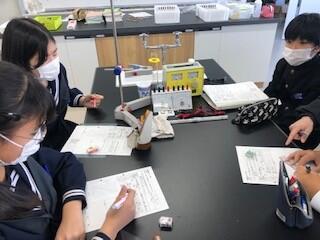

熱量と電力の関係(2年理科)

熱量と電力の関係(2年理科)

|

|

|

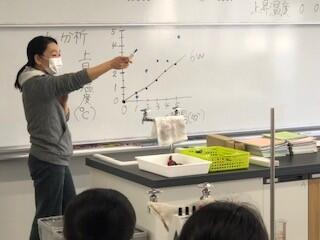

本日(25日)の2校時、理科室では2年2組が理科の授業で実験をしていました。

内容は「電流によって発生する熱量と電力の関係」を実験によって調べるというもので、実験で得たデータをグラフ化し、考察するというものでした。実験には当然「誤差」というものあり、それをどう解釈し法則性を見つけるかということがポイントですが、教師からのその問いかけにもすぐに反応していました。このように2年2組は2年生の中でも特に元気の良いクラスで、雰囲気にのってくれるので授業はやりやすいクラスだと思います。ただし、そういう反応のよい生徒のペースで授業がポンポン進んでいくと、じっくり考えたい生徒や理解に時間がかかる生徒は、学びのチャンスを減らすことになる心配はあります。これは教師が発問を工夫することでずいぶん解消するものではありますが、生徒たち自身も2年2組の良さを大事にしつつ、手際よくさっさと進めるところ、じっくり深く考えるところのメリハリをつけてくれたら、さらに良いクラスになりそうな気がしています。

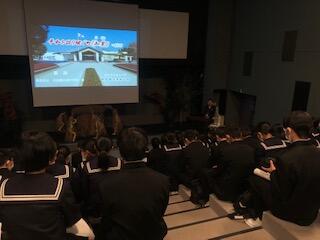

第1学年の人権学習(部落差別問題学習)

第1学年の人権学習(部落差別問題学習)

|

|

|

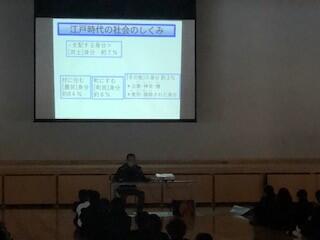

本日(25日)の1校時、1年生は体育館に全クラス集合し、合同の人権学習を行っていました。

後期後半(従前の2学期)の人権学習は、「部落差別問題学習」を中心に進めることになっています。本校では「ハンセン病問題」を一つの柱として人権学習をおこなっていくことは、様々な場面でアナウンスしていますが、「部落差別問題学習」は、言わずもがなのもう一つの柱であり、これまで合志市立小中学校が積み重ねてきた知見や成果を踏まえ、本校でもしっかり取り組んでいきたいと考えています。

本日はその学習の第1時間目として、部落差別問題の歴史を正しく認識するため、第1学年主任で社会科担当の町田教諭が一斉に学習指導を行いました。これには、小学校でも部落差別問題は学習しているものの、複数の小学校から集まってきているため、学習のスタート地点を揃える意味合いもあります。

歴史は「ただ学ぶ」だけではなく、「正しく学ぶ」ことがとても重要であると私(校長)は考えています。なぜなら歴史というものは、時の為政者等によって割と簡単に歪曲やねつ造ができるものであり、それゆえに時には「歴史認識」という言葉で国際問題になったりすることさえあるからです。本校では、文部科学省や熊本県教育委員会の見解を踏まえ、最新の歴史研究に基づいて中立かつ公正に人権学習を進めていきたいと考えています。そういった意味でも、同じ社会科の教師として校長が最も信頼している町田教諭が、今回の人権学習をスタートさせてくれたことにとても安心と頼りがいを感じているところです。

なおこの学習場面でも、理由あって学校に来れていない生徒や新型コロナウイルス係る用心等のため休んでいる生徒へ向け、オンラインでの授業配信を行っています。

道徳(1の3)の大研

道徳(1の3)の大研

|

|

|

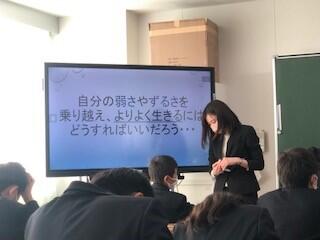

本日(24日)の5校時、1年3組で道徳の研究授業(大研)を行いました。「大研」とは、学校の全教職員が授業を参観し、その後の授業研究会に参観する研究授業のことを言います。ちなみに、それが学年部単位であれば「中研」、それより小規模であれば「小研」となります。

本日の授業は、担任の矢野教諭が挑戦しました。これは初任者研修の一環でもあるのですが、授業そのものは初任者とは思えないほどなかなかのもの。特にいいなと思った点は、授業のテンポが良いこと、教師の口調や表情が豊かで授業にメリハリがあること、生徒の意見の拾い上げやその意見への反応(共感や支持)がうまいこと、等が挙げられます。また、1の3の生徒たちを見ていて感心したことは、生徒が発表する時、多くの生徒が発表するその生徒の方を見て聞いていることでした。

もちろん道徳の授業として見た場合は、まだまだ課題はあるのかもしれません。とりわけ新しい教育課程における特別な教科「道徳」の授業(考え議論する道徳)をいかに充実させるかは、教職員全員の課題で、このことについては、授業研究会で協議を深めたところです。矢野教諭自身も、先輩教師のアドバイス等を参考にしながら、さらに授業の力量を高めてくれるものと思っています。

書道の授業

書道の授業

|

|

|

本日(24日)の3校時に3階行くと、1年2組と2年3組で書道の授業があっていました。

これは合志市の文化祭に出品する作品を書いているそうで、ここ1週間の国語は「書道週間」になるとのことです。題材は1年生が「月光」、2年生が「豊かな心」です。書道もピアノと同じように習い事をしている人はそうでない人との間にアドバンテージがあるようですし、やはり美しい字を書く人は姿勢がよく、肘が上がっていて、体全体で書いているかのように見えます。

茶道・華道、柔道・剣道のように、「書」も「道」がつく日本の伝統文化であり、書道作品 = 芸術作品です。本校で、書の達人と言えば 橋爪 養護教諭で、いろんな掲示物を「書」で作っていただいています。文字をパソコンで作成し、プリンターで印刷してしまいがちな時代ですが、同じ掲示物でも、やはり「真筆」には味わいと価値がありますね。生徒たちにもこのような機会を通じて日本文化の良さを感じて欲しいと思っています。

熊日新聞の取材(新聞コンクールの入賞)

熊日新聞の取材(新聞コンクールの入賞)

|

|

|

ビッグなニュースが飛び込んできました。2年生の総合的な学習の時間で、壁新聞グループが取り組んだ作品を2021熊日新聞コンクール中学新聞の部に出品していましたが、なんとその結果は、熊日賞・最優秀賞・優秀賞(第1~3席)を受賞するという快挙でした(トップページのトピックにも掲載しています)。

それを受けて、熊日新聞合志支局の深川記者が、熊日賞を受賞した「楓の誇り」(2年1組作品)について、作成した7人の生徒への取材に来られていました。

このことが新聞に載るのは数日後になるとのことです。私(校長)も指導した光永教諭とともに取材に立ち会いましたが、どのようなことを聞かれたかは、新聞記事を見てのお楽しみということにしておきましょう。この取材を受けた時の生徒たちの受け答えも新聞に負けないぐらい立派で、そういう生徒たちの姿こそ「楓の誇り」だと私は感じました。また、2年2組と2年3組の作品も最優秀賞・優秀賞で、甲乙付け難い立派な作品だったことはもちろんですし、作成にかけた情熱や努力は全く引けを取らなかったと思います。

なお、表彰式は12月4日(土)に熊日新聞本社で行われ、作品はしばらく本社に展示されるとのことでした。

【11/26追記】新聞記事のテキストは以下のとおりです。

|

新聞コンクール・中学の部 熊日賞に合志楓の森中 2021熊日新聞コンクール中学新聞の部 「2021熊日新聞コンクール中学新聞の部」の審査が18日、熊本市中央区世安町の熊本日日新聞社であり、グランプリの熊日賞に、今春開校した合志市立合志楓[かえで]の森中2年1組の「楓の誇り」を選んだ。次点の最優秀賞は、同中2年2組の「楓の未来」だった。 ●入賞作品 努力の結晶、作品は誇り |

修学旅行に向けて(1週間前)

修学旅行に向けて(1週間前)

|

|

|

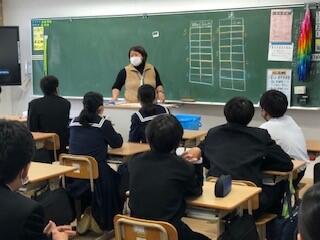

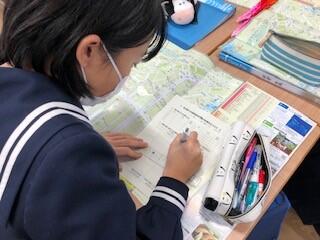

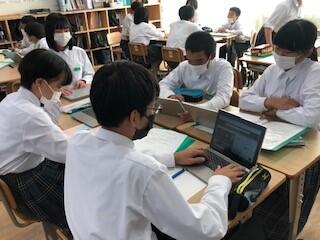

2年生の修学旅行(11月29日~30日)まで1週間となりました。本日(22日)の4校時、2年生の各クラスでは、その事前学習として貸し切りバスの座席決めや班別自主行動の計画などをおこなっていました。

2年生の様子を見ていると、修学旅行を楽しみにしているとは分かりますが、無駄にはしゃいだり、興奮したりするような様子はなく、粛々と準備を進めているという感じがします。「この学年はほんと大人だな‥‥。」これがたまたまの偶然なのか、それとも新設校だからなのか検証できてはいませんが、学校は安全安心で学びに集中できる場であるべきですから、何よりの雰囲気だと思っています。

ご家族も含め生徒の皆さんにお願いしたいことは「健康管理」です。新型コロナウイルスが小康状態だからといって油断は大敵。2年生全員が元気に修学旅行に参加できることをとにかく祈っています。

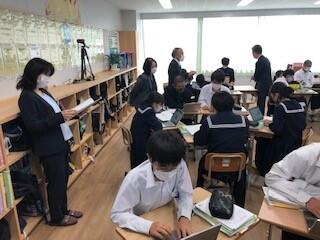

小学校の学校訪問(総合訪問)

小学校の学校訪問(総合訪問)

|

|

|

本日(18日)、合志楓の森小学校では、菊池教育事務所の「総合訪問」が行われています。1校時は概要説明、2校時・3校時は授業参観、4・5校時は各授業・各部会(保健・給食等)への指導・助言、6校時は全体会(学校経営全体への指導・助言)の流れで、合間には諸表簿点検なども行われます。「総合訪問」は、義務制の小中学校にとって一大イベントであり、先週から角田校長先生はじめ小学校の先生方に少しピリピリ感があったのはそのためかもしれません。

本日は、菊池教育事務所から所長・指導課長・管理主事・指導主事6名・社会教育主事、合志市教育委員会から教育長・教育委員4名・教育部長・教育審議員・学校教育課長・指導主事2名、その他にも参観授業の協力者として他校の先生方14名と、たくさんのお客様が来校されています。

本日は中学校に直接は関係のない行事ですが、おのずと中学生の様子も目にされることになります。中学生に特別な期待をすることはありませんが、挨拶だけはいつも通りやってほしいと思っています。

なお、合志楓の森中学校の「総合訪問」は、3学年揃った来年度(令和4年度)に実施される予定です。中学校としては本日の小学校の対応をしっかり参考にさせていただき、来年度へ向けて準備を進めたいと思っています。

後期中間テスト

後期中間テスト

|

|

|

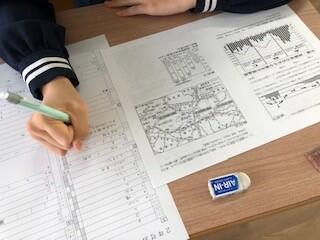

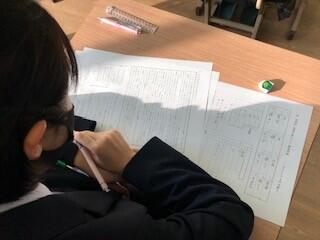

本日(18日)と明日(19日)は、後期の中間テストを実施しています。教科は5教科で、1年生が本日は国・社・理、明日は英・数、2年生が本日は社・英・国、明日が理・数の順番になります。

1校時の様子を見て回りましたが、テスト問題が共通テスト、引いては公立高校入試問題の出題形式を強く意識した問題になっていることに一目で気が付きます。たまたま1校時の問題作成者が、内田教諭(1年国語担当)と町田教諭(2年社会担当)で、これまで生徒たちを幾度となく高校へ送り出してきた百戦錬磨の強者(つわもの)だったからかもしれませんが、こういう問題で鍛えられていたら、間違いなく入試問題に強くなるだろうと推測しました。

なお、こういう話を聞くと、ペーパー学力を高めようとする学習塾的な発想と受け取られるかもしれませんが、問題内容そのものは、普段の「主体的で対話邸な深い学び」の実現を目指した授業とのリンク(指導と評価の一体化)を意識したものであることは言うまでもありません。

掃除の様子

掃除の様子

|

|

|

|

|

|

今日(17日)は午前中、私(校長)は合志市の社会教育委員会議に出席しており、授業の様子からHP掲載のネタを探すことができなかったので、掃除の様子を見て回りました。

全体的に言えば、本校の生徒たちはよく掃除をしていると思います。しかし、よく見てみると私語をしている生徒(無言掃除では?)やボーッと突っ立っている生徒が全くいないわけではありません。また、広さに対する配当人数が少ない場所の生徒の方が、配当人数が多い場所より頑張っている感じがします。人数が多ければ「自分一人ぐらい‥‥」という甘え心が出てしまい、前述のような一部の生徒の様子になるかもしれません。人は役割の大きさに比例して責任感や使命感も大きくなるのかもしれません。そう考えれば、生徒指導の三原則の一つ「自己有用感を与える」は、とても大事な考え方ですね。

身内を褒めることになりますが、本校の先生方は、とにかくよく掃除を頑張ります。「師弟同業」と「率先垂範」。教育指導の定石です。

学級担任がいなくても(朝の会)

学級担任がいなくても(朝の会)

|

|

|

本日(16日)の朝の会の様子を見て回ると、1の3(左写真)と1の4(中央写真)には学級担任がいません。2人は本日、人間ドックと研修で不在です。もちろん副担任が代理で教室に入って指導をしていますが、両クラスとも日直が前に立ち、自分たちで朝の会を進行しています。

感心したのは、その際私語をしたり、別のことをしたりする生徒もおらず、ほとんどの生徒が顔を上げてしっかり朝の会に参加していることです。私(校長)がかつて学級担任をしていた頃、学級担任が不在の日、学級経営が不十分な(支持的風土ができていない、規範意識が育っていない)クラスは、朝の会が「ガタガタ」の状態だったことを思い出します。つまり、学級担任が不在の日に「生徒たちは本性を現す」のかもしれません。それでも学級担任がいて「ガタガタ」(つまり「学級崩壊」の状態)ではなかったので、ずっとマシだったとは思いますが、当時の私の経験と比較して、本校の1年生のレベルは相当高いと言ってよいと思います。

と言っても、学級の中にはいろんな個性を持った生徒がいますので、可能な限り個別に「合理的配慮」を行なっていく必要があります。同時間に3階の西展示スペースでは、本校の特別支援教育のスタッフ(もみじ学級担任、教育活動指導員、教育介護補助員)の打合せが行われてました(右写真)。これは毎日のルーティーンです。

生徒総会

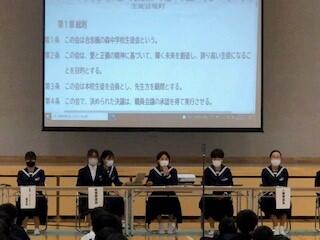

生徒総会

|

|

|

|

|

|

本日(12日)の6校時、生徒総会を行いました。体育館に中学生全員が集まるのは、6月の郡市中体連夏季大会の選手推戴式以来です。

今回の生徒総会では、生徒会規約の制定が主議題でした。事前に規約の案を提示し、各学級で質問などを整理していたので、やや儀式的な運営になったようにも思います。しかし、実際の国会や地方議会でも、総会(議員が全員出席し、法案や予算を議決する会)はそんな感じです。むしろそこに至るまでの過程で生徒全員の参加があり、民主的な手続きがとられたかが大事ではないでしょうか。

話が前後しますが、総会の始めに校長から「生徒会活動は民主主義の政治に参加する練習の場である。日本は民主国家であり、民主国家とは『誰一人(特に弱者を)見捨てない国』であると校長は考える。合志楓の森中学校の生徒会は『誰一人見捨てない生徒会』をめざしてほしい。」と話をしました。その実現のための一歩を踏み出すと言う意味で、及第点をあげられる生徒総会になったと思っています。

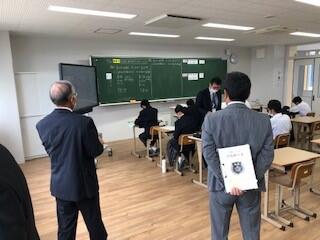

合志教育委員会の学校訪問(経営訪問)

合志教育委員会の学校訪問(経営訪問)

|

|

|

昨日(10日)、合志教育委員会の学校訪問(経営訪問)があり、、中島教育長や池頭教育長職務代理者をはじめ教育委員の皆様、教育委員会事務局の皆様が本校(中学校)にお見えになりました。

1校時に別室で、合志市の「学校教育努力目標及び具体的実践事項」の達成状況について管理職より説明した後、2・3校時は授業の様子を参観していただきました。

4校時の学校訪問のまとめ(指導・助言)では、参加者の皆様から概ね好評価をいただきました。特にICTの活用については、9月の分散登校時のオンライン学習の状況等について感嘆の言葉が数多くありました。本校は現在、特に文部科学省や県教育委員会等の研究指定を受けている訳ではありませんが、「先進校」あるいは「モデル校」としての位置づけをされているとのお話もあり、校長として誇らしさを感じる一方で、その責任に応えうる学校教育を今後も継続・発展しなければならないと、背筋が伸びるような気持ちにもなりました。

校長へインタビュー(1年総合)

校長へインタビュー(1年総合)

|

|

|

8日(月)の5校時、1年1組の生徒4人が総合的な学習の時間の活動として、私(校長)にインタビューするため校長室を訪れました。

1年生はSDG'sをテーマに、探究学習を行っていますが、今回訪れたグループは、SDG'sの目標の1つ「すべての人に包括的かつ公平で室の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」に沿って調査をしています。

私は以前、アメリカ合衆国(テキサス州・エルパソ)の教育事情を視察・研修した経験があるので、主にその話を聞きに来ました。そういうこともあり、質問の多くはアメリカと日本との教育の違いについてのものでしたが、後半に質問があった「世界中の人々が教育を受けるためにはどうしたらよいと思いますか?」や不登校・いじめ問題に絡めた「どんなことが日本の教育の課題だと思いますか?」という直球かつ難しい質問には、正直驚きました。。それに対しては、私も「相手が中学生だから」ではなく、35年間教育に携わった者として、真剣勝負で回答させていただきました。

インタビューの最後に、リーダーの生徒から「本日はお忙しいところ、僕たちのために時間を作っていただき、ありがとうございました。」との言葉。どういう育て方をすると、こんな垢抜けた言葉が出る生徒に育つのでしょう? 「こちらこそありがとう。」と言いたくなりました。

黒石原飛行場についての学習(2年総合)

黒石原飛行場についての学習(2年総合)

|

|

|

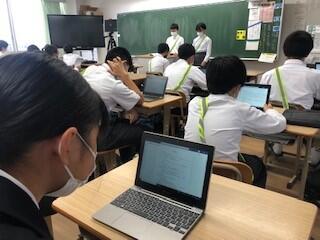

本日(8日)の5・6校時、2年生は総合的な学習の時間として黒石原飛行上についての講話を聞きました。

これは、11月29日(月)、30日(火)に鹿児島方面へ赴く修学旅行で、知覧特攻記念館を見学することから、その事前学習として設定されたもので、今回は地域の文化(戦争)遺産を研究されているサークルのメンバーで、合志市議会議員でもあられる 上田 欣也 様を講師にお招きし学習しました。

本校区には、旧黒石原飛行場(逓信省熊本航空機乗員養成所)の跡地があり、その面影を残す遺跡として黒石原奉安殿が保存されています。場所は、本校から南に進み、セブンイレブンの交差点を右斜めへ折れ、約100m先の左側(GoogleMapはこちら)です。上田 様には、黒石原飛行場の歴史に加え、戦時中の社会の様子や人々の考え方などを含め説明いただきました。平和で豊かな時代に育った生徒たちには、すぐさまにはピンとこない内容があったかもしれませんが、修学旅行までに本日の内容を整理し、予備知識をしっかり持って当日の見学をしてほしいと思いました。

ソフトテニス部コーチの委嘱

ソフトテニス部コーチの委嘱

|

|

|

本日(5日)の放課後の部活動の時間に、男女ソフトテニス部の外部コーチの委嘱を行いました。

今回委嘱するコーチは宮尾さん(お若いので「さん」と呼称させていただきます)で、合志市役所にご勤務されています。宮尾さんは学生時代、西合志南中学校及び熊本工業高校のソフトテニス部で大活躍された先輩で、この度、ソフトテニス部の後援会からのご紹介で委嘱の運びとなりました。

私(校長)からの委嘱状交付、宮尾さんからの言葉、代表で男子キャブテンからの挨拶を行った後、デモンストレーションとして男子キャプテンとのラリーをしてもらいました。「10年ぶり」とおっしゃっていましたが、さすがに足の運びやラケットの振りが違います。部員の皆さんはどんどん技を伝授してもらい、うまくなってほしいと思いました。

文部科学省は、令和12年(2030年)を目途に、中学校部活動の社会体育化を検討しています。有望な人材を積極的に外部コーチに委嘱していくことは、その流れに叶っていると考えています。他の部活動においても、「この人は」という人材を知っておられる場合、学校に情報提供いただければ大変助かります。

生徒会規約の検討

生徒会規約の検討

|

|

|

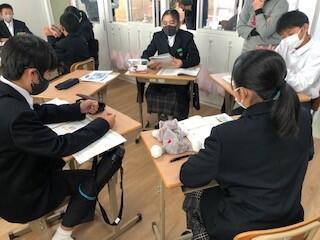

本日(5日)の6時間目(委員会時間割)の後、各学級で生徒会規約の案についての検討がありました。

生徒会規約(案)は各自のタブレットで閲覧できるよう設定されているので、まずそれを見ながら各学級の代議員の説明を聞きました。その後、質疑応答及び意見聴取を行い、2年生はグループを作ってそこで意見を練り上げてから、全体に諮るような流れて検討していました。

本日出た意見をもとに代議員会で案の修正を行った後、生徒総会での決議という流れになっています。つい最近、衆議院の総選挙があり、日本の政治のあり方が見直されたところですが、本校の生徒会も民主主義の原理・原則に基づいて、なかなかいい形になりつつあるなと感じています。

1年も2年も総合学習

1年も2年も総合学習

|

|

|

|

|

|

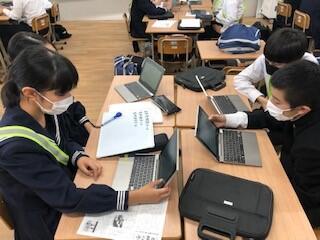

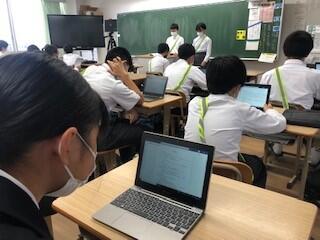

本日(11月1日)の5、6校時は、1・2年生ともに「総合的な学習の時間(以下、「総合学習」)」でした。

この総合学習は平成11年度に創設され、その後若干の変遷はあったものの、今日も継続して実施されています。私(校長)としては、本校の学校教育目標である「夢と誇りを持ち 自分らしく主体的に行動できる生徒の育成」を具体化する1つの活動ではないかと考えています。

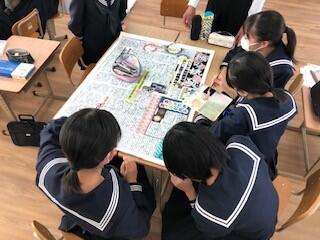

総合学習で今やタブレットは必須品です。1年1組(上段左)では1つのファイルを共有し、複数で同時編集する試みを行っていました。そのようなICT技術を駆使し、1年部では基本的に「構想 → 計画 → 調査 → 考察 → まとめ」のほとんどがネットワークとタブレットPCの上で進められています。少し驚いたのは、本日学校に来ていない生徒が、オンラインでグループの話し合いに参加していたことです(上段右)。民間では「テレワーク」が普及していますが、その賛否はともかく、学校でも「テレスタディ」が特別なことではなくなりつつあるのかもしれません。

2年生の場合は、壁新聞を作ったり(下段中央)、ジオラマを製作したり(下段右)など、アナログな活動も多く取り入れていますが、それでもほとんどの生徒が傍らにタブレットを置いています。ちょっと調べたり、ちょっと記録したり、ちょっとコミュニケーションを図ったり、いろいろ使い方があるようです。

挨拶の状況

挨拶の状況

|

|

|

先日から話題としています児童生徒の挨拶の状況ですが、小学校のHPにもその件に関連する記事(ここをクリック)が掲載されていました。

そこで本日(11/1)の朝、子供たちがどんな挨拶をしてるのか確認すべく、ローソン前交差点まで歩いていってみました。結果はというと、明らかに先週までとは違い、挨拶をしてくれる児童生徒が多くなっています。小学生の約7割、中学生の約9割が、私(中学校長)からではなく自分たちの方から挨拶してくれました。挨拶の声が大きいのは小学生ですが、目を合わせ会釈もしながら挨拶してくれるのは2年生の女子が多いです。中には少しニコッとしながら挨拶してくれた女子生徒もおり、そんな生徒の好感度はバリバリアップです。きっと将来どんな仕事に就いても、周りの人から好かれ、誰とでもうまくコミュニケーションをとることができる人になるだろうと想像しました。

なお、中学校では今後、以下の3点に取り組むよう生徒指導部から提案があっています。

① 挨拶をすることへの指導(短学活等を利用し全生徒へ指導)

・「交通指導員」や「交通指導の(旗をもった)保護者」や「顔を知っている地域の方」には挨拶すること

・みんなの安全を守るために立っておられることへの感謝の気持ち など

② 学級通信等での保護者への啓発や協力依頼

・①についてや挨拶の意義などについて

③ 委員会や生徒会役員等での取組

・生活安全委員会では、小学校児童会と連携して挨拶運動に取り組む予定