2021年10月の記事一覧

ソフトボール(2年体育)

ソフトボール(2年体育)

|

|

|

「ダンス」の授業が分かって、2年生の体育は「ソフトボール」になりました。

私(校長)の子どもの頃の男子の外遊びと言えば、野球(らしき遊び)。「巨人、大鵬、卵焼き」の時代ですから、バット代わりになる棒切れとボール代わりになる丸い物があって数人の友達が集まれば、日が暮れるまで外で遊んでいました。しかし、今は遊びやスポーツも多様化し、バットでボールを打ったり、グローブでボールを取ったりということは、現代っ子とって非日常なのですね。こうなると大活躍するのは野球部員です。ティーバッティングのトスを上げたり、守備練習のゴロやフライを投げてあげたり、コーチ役をしっかり務めていました。

教諭時代に私は野球部やソフトボール部の顧問をしていたこともあり、黙っていられず、つい打って見せたり取って見せたりしました。その度に生徒たちからは「ウォー!!」と声があがり、大人げもなくいい気分です。何とよくできた生徒たちでしょう。

「自分らしく主体的に」学ぶ(2年総合)

「自分らしく主体的に」学ぶ(2年総合)

|

|

|

|

|

|

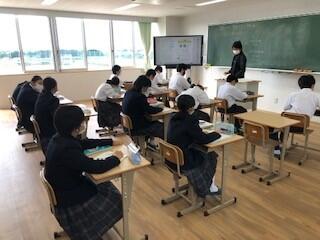

前の記事で、1年生の「総合的な学習の時間(以下、「総合」)」について載せていましたが、2年生も6つのコースに分かれ、「総合」の取組みをしています。

コースは、人権(ハンセン病問題)・学校紹介(ビデオ作成)・地域紹介(ジオラマ作成)・地域紹介(スライド作成)・壁新聞・環境(ビオトープ造成)の6つです(正式名称は未定)。

新型コロナウイルスの影響のため、まだ外部へ出かけたりする活動に至っていないコースもありますが、生徒たちはそれぞれの興味・関心や個性・特技等に応じた活動を行っています。中でも圧巻は壁新聞です。これは熊日壁新聞コンクールに間に合わせるため、急ピッチで作業をしていますが、これまで数々の受賞を導いてきた光永教諭のご指導で素晴らしい作品に仕上がりつつあります。いずれにしても、この「総合」の時間を通じて、生徒たちが本校の教育目標にもあるように「自分らしく主体的に」学んでくれたらいいなと思っています。

体育館の北側では、黙々と穴掘りをする「7人の侍?」の姿がありました。これも「この子たちらしい」と微笑ましく感じた校長です。

西南中教諭の美術の授業

西南中教諭の美術の授業

|

|

|

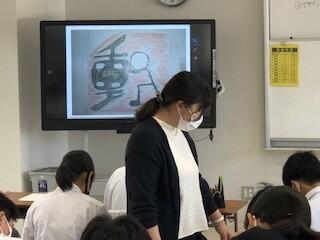

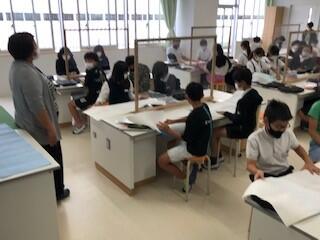

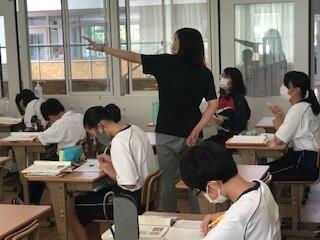

毎週、月曜日と木曜日は、本校との兼務発令を受けている西合志南中学校の工藤教諭が美術の授業に来られています。本校の規模で、定数だけで教員数を算出すれば、国、社、数、理、音、美、保体、技、家の中、2教科は免許外の先生が授業を担当せざるを得ないのが通常です。しかし、新設校1年目ということへの県教育委員会の特段の配慮による加配と、西合志南中学校のご厚意によるこの工藤教諭の兼務発令によって、全ての教科を当該教科の教員免許を持つ専門の教師が指導することが可能となっています。これは、これは非常に希な有り難い状況であることをまずは述べておきたいと思います。

ところで、この時間は1年生のレタリングの授業の発展として、「絵文字」の製作に取り組んでいました。例えば「U磁石とI磁石をデザインして『磁』」の文字を作る(教科書会社のHPを見ました)」みたいな活動です。入試の5教科であれば、最終的には答えを教えればよいのですが、美術作品に「これが正解」はなく、すべてが発想や創造力の世界です。どうしたらこれらを生徒から引き出せるのでしょう? 私(校長)には到底無理です。このような専門性のある先生をとにかく「すごい」と感じてしまいます。

「KJ法」をご存じですか?(1年総合)

「KJ法」をご存じですか?(1年総合)

|

|

|

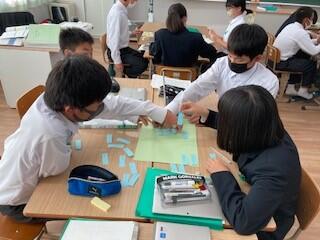

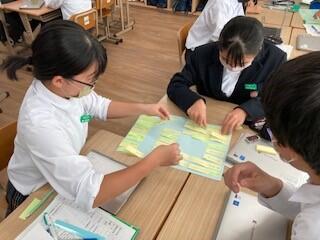

少し間が空きましたが、1年部から写真データを頂きましたので掲載します。

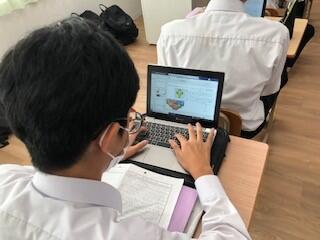

本校では、新型コロナウイルスの影響で、なかなな前に進まなかった総合的な学習の時間が、ここに来て活発に活動を開始しています。

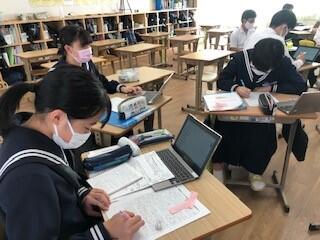

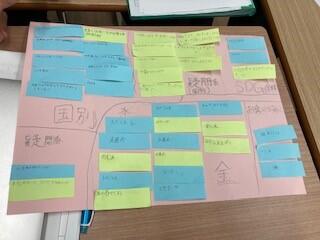

現在、1年部では「SDG’s(持続可能な開発目標)」をテーマとした調べ学習に取り組みはじめました。調べ学習と言っても、ただ闇雲に調べるだけでは学びは深まりません。下手をすれば文献やHPからの「写し学習」に終わってしまうこともあります。そこで、1年部がまず最初に取り生んだのが、「目標設定⇒具体的テーマ決め」の段階での「KJ法」という手法です。

「KJ法」とは、収集したデータを整理して分析し、新たなアイデアを得るための発想法のことです。 大量のデータを一枚一枚のカードに分けてグループ化を繰り返していくことで、問題解決の手掛かりや新たな発想が得られることがあります。実際に取り組んだ生徒たちは、たくさんの付箋紙が次第にカテゴライズされ、自分たちが調べていく内容や方向性が具体的に見えてきているようでした。

なお、この学習活動の成果については、後期後半に予定している「学習成果発表会」において発表する予定です。(新型コロナウイルスの感染状況次第は中止や変更があります。)

琴の演奏(音楽)

琴の演奏(音楽)

|

|

|

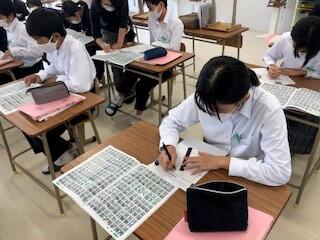

音楽室では、2年2組が琴の演奏をしていました。「琴なんて、そんな簡単に弾けるの?」と疑心暗鬼でのぞいてみましたが、結構ちゃんと「さくら さくら」が演奏できていて、まだ秋なのに「お正月」のような雰囲気でした。担当の矢野教諭に聞いてみると、生徒たちは小学校の時にも少し琴を学習したことがあったそうです。西洋から入ってきた音楽だけでなく、たまには日本の伝統音楽もいいものだなと思いました。

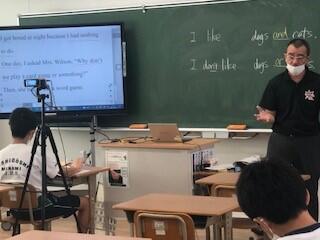

使える英語力を!!

使える英語力を!!

|

|

|

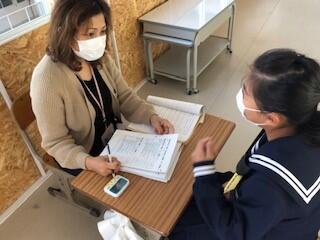

2年1組の英語の授業をのぞいてみると、ReadingとSpeakingのテストがあっていました。

教室では深水教諭がReadingのテスト(左写真)を、廊下ではALTのローズ先生がSpeakingのテスト(中央写真)をしていました。ローズ先生が「どこの国に行きたか?」と英語で質問すると、写真の女子生徒は「Ah~.I want to go to Korea.」と答え、加えて「 l lIke K-Pop.」とその理由まで‥‥。間を取るため「Ah~」と言ったり、表情も豊かに手振りが入ったり、何かいい感じです。既にテストを終えた男子生徒(右写真)は、「オール4(パーフェクト)だった」と自慢げに私に教えてくれました。今後ますます国際化が進展するであろう社会を生きていくことになる生徒たち。この調子でしっかり「使える英語力」を身に付けていってほしいと感じました。

修学旅行説明会

修学旅行説明会

|

|

|

22日(金)の19:00~、本校体育館において修学旅行説明会を行いました。お仕事等でお疲れのところ、2年生のご家庭から約半数のご出席をいただき、誠にありがとうございました。

すでにご案内しておりますように、新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえ、本年度の修学旅行は、11月29日(月)~30日(火)の1泊2日で鹿児島方面に変更しました。これにより感染リスクはかなり下がったとは考えておりますが、万が一の想定も含め、旅行日程に加えて、感染対策や同意書(抗原検査キット使用に係るものを含む)、キャンセル料と保険の適用範囲などについても説明を行いました。

説明の中にもありましたとおり、生徒たちがまずは旅行そのものに参加でき、無事旅行を終えて帰ってくるためには、本人のみならずご家族の皆様のご理解ご協力も不可欠です。何卒よろしくお願いします。

菊池郡市中体連駅伝大会

菊池郡市中体連駅伝大会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11:15。男子の部がスタートしました。第1走者は、坂口君です。

7位で、第2走者のすぎ山君へタスキが渡りました。こちらも大健闘です!!

順位変わらず7位をキープして、第3走者の大谷君へ。1年生のすぎ山君、頑張りました!!

またも7位をキープして、第4走者の福本君へ。1つでも順位を上げておきたいところです。

7位をキープしていますが、後に旭志中、大津中、大津北中が迫っています。第5走者の1年生、隅倉君、ファイトだ!!

順位を1つ落とし、8位で最終走者の髙木君へ。まだまだ盛り返せます。頑張れ!!

9位でゴールイン!! 男子も予想以上の大健闘です。選手、サポートの皆さん。お疲れ様でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

本日は(22日)、菊池郡市中体連駅伝大会が大津町運動公園周回コースで実施されます。女子の部が10:00〜、男子の部が11:15〜スタートです。

写真の左から2番目の青いテントが合志楓の森中です。選手の他サポートメンバーを含め17人参加しています。

10:00。スタートしました。第1走者は河﨑さんです。

4位で第2走者の小西さんへタスキが渡りました。すごい!! 大健闘です。

6位で第3走者の篠原さんに繋ぎました。踏ん張ってます!!

1つ順位を落としましたが、7位で第4走者の佐藤さんに。頑張ってます!!

1つ順位を上げ、6位で最終走者の中嶋さんへ。佐藤さん、やったね!!

9位でゴールイン!! 予想以上の好結果です。 みんなよく頑張りました。

ダイナマイトっぽくなったね!!(ダンス)

ダイナマイトっぽくなったね!!(ダンス)

|

|

|

以前の記事で「ダイナマイトというより、せいぜい爆竹」と酷評していた体育の授業のダンスですが、単元も終わりに近づき、本日は発表会をしていました。どのクラスもかなりはじけたダンスができるようになり、ダイナマイトっぽくなってきました。基本的な動きはどのグループも同じですが、体形を工夫したり、オリジナルな動きを入れたりして、相当仕上がっているグループもあります。写真は2年3組の様子ですが、中に目立ってカッコよく踊れているグループがあり、とりわけセンターの女子生徒は「膝で踊っている」とでも言いましょうか、何か動きが洗練されているんですよね。担当の上林講師に聞いてみると、実はダンスを習っているとのこと。なるほどです。しかし、そういう「ロールモデル」になる生徒がいるおかげか、他の生徒の動きまで洗練されているように見えます。

「ロールモデル」とは、自分の行動や考え方など、キャリア形成の上でお手本になる人物のことを言います。本校の2年生は、「お互いが『ロールモデル』になり、お互いに良い影響を受けつつ成長する」それができやすい学年だと校長は分析しています。

コロコロぺったん(小学1年生図工)

コロコロぺったん(小学1年生図工)

|

|

|

武道場から小学校1年生の楽しそうな声が聞こえてくるので、見に行ってみると、写真のような活動を行っていました。おそらくこういう楽しい学習の場面は、小学校の角田校長先生が小学校のHPに掲載されるだろうと思います。しかし本日(21日)、角田校長先生は他校の学校訪問の協力者(授業を参観し指導・助言をする役割)のため、終日不在です。そこで、後ほど小学校HPからリンクを貼っていただければよいので、ちょっとお節介かとも思いましたが、記事を掲載させていただきます。

この授業は、1年生の図工「コロコロぺったん」という題材だそうです。大きな広用紙に言葉どおりローラーでコロコロさせて絵の具を着けたり、手や足で絵の具をぺったんしたりする、クラス全員の共同制作です。本校の場合、思い切り活動できる場所を容易に確保できる点がいいですよね。また、このような表現活動を伸び伸び行うことは、子供たちの情操面を豊かにすることはもちろん、精神面の安定にもつながることでしょう。実は中学校長自身も、毎日可愛い小学生の姿に癒やされ、精神の安定が保たれています。これは合志楓の森中学校長の特権です。

5校時の校舎3階

5校時の校舎3階

|

|

|

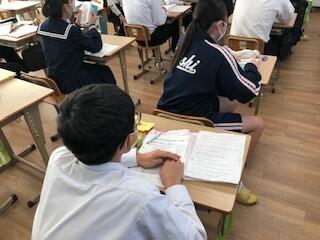

給食後の1日の中で一番眠くなりそうな5校時の校舎3階の様子を見て回りました。

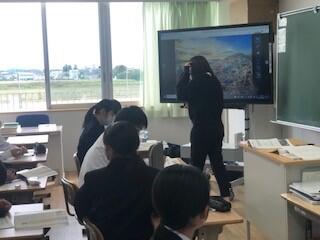

左と中央の写真は同じクラスではありません。左は2年1組の社会、中央は2年3組の国語です。タブレットを使う主たる目的も異なり、左は「調べる学習」、中央は「まとめる学習」です。同じことは、生徒一人一人が個別にネットワーク(インターネット)に接続して学習していること。年度当初は多数のタブレットが同時にネットワークに接続すると、クルクル(グルグル?)回る表示が表れることもありましたが、9月議会の補正予算でセッション数を桁違いに増やしていただいたおかげで、現在はサクサクつながっています

右の写真は1年3組の道徳の授業です。タブレット使っていませんが、電子黒板にゴミ問題に関連する映像を出すなどして、生徒の深い思考を促す工夫がされているようでした。授業者は新採の矢野教諭ですが、「考え、議論する道徳」に近づこうと頑張っている姿に頼もしさを感じました。

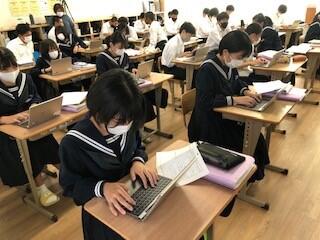

紹介パンフレットの作成(2年生国語)

紹介パンフレットの作成(2年生国語)

|

|

|

2年生の国語授業では、調べたことパンフレットにまとめる授業をタブレット使って行っていました。このような授業を見ていると、「もはやタブレットは、鉛筆やノートと並ぶマストアイテム」になったと実感してしまいます。中には大人顔負けのタッチタイピングをする生徒もいて、それだけでも「すごいな」と思いますが、小学校1年生がもうタブレットを使っているのです。その子たちが中学校に上がってくる頃のことを考えると、私たちの想像をはるかに越える世界が広がっているかもしれません。

授業をされている光永教諭は、実は以前、「ICTなんて私には無理!!」と思われている方の先生でした。しかし今では、結構イケてる方の「ICTを授業に活用できる先生」になられました。これも分散登校時のオンライン学習に、学校・学年がチームで取り組んできた大きな成果ではないかと思っています。

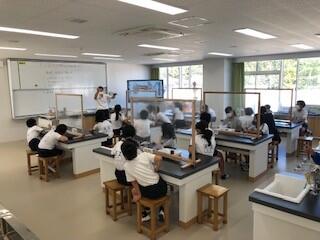

光の屈折の学習(1年生理科)

光の屈折の学習(1年生理科)

|

|

|

中学校の理科室が薄暗いので、何をやっているのか見に行くと、光の屈折の実験をやっていました。スリットから出てくる光をガラスの直方体に通すと、入口と出口で光が曲がります。これを「光の屈折」ということは、皆さんもご承知のことと思います。たしかその屈折率が光の色で違うことから虹が見られるのではなかったかと‥‥。オンラインや映像での学習も場面によっては効果的ですが、やっぱり実体験は大事ですよね。物理現象への納得感が違うのか、何名かの生徒が私(校長)に自慢げに演示をしてくれました。

授業の相互乗り入れ再開

授業の相互乗り入れ再開

|

|

|

|

|

|

分散登校の期間中は、時間割の組み替えが困難だったため実施を控えていた小中間の授業の相互乗り入れを、10月に入ってからは再開しています。

上段の3枚の写真は1年生数学の少人数指導の様子ですが、小学校の宮田教諭が一方の少人数クラスに入って(中央・右)、生徒の学習の実態に応じたより丁寧な指導を行っていただいています。

一方、5年1組の家庭科は、中学校家庭科の小山教諭が授業を行っています。この時間はミシンを使ってナップサックを製作する授業でした(下段3枚)。ミシンの授業は、教師にも一定の専門技術が必要で、苦労をされている小学校の先生も多いと聞きますが、小山教諭は他の2クラスについても空いている時間にサポートに入っています。このことについては、小学校のHPにも記事かありましたので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

小学校運動会

小学校運動会

|

|

|

本日(17日)は小学校の運動会が行われています。私(中学校長)は、午前11時頃、小学校の先生方に「お疲れ様です」と激励にちょっとだけ顔を出しましたが、晴天でしかも気温が22℃と暑くもなく、絶好の運動会日和の中、順調にプログラムが進んでいました。ご承知のとおり、今年度の小学校の運動会は学年別開催ということでしたが、小学校の先生方の様々な工夫や努力、子供たちの頑張り、保護者に皆様の協力によって、無事開催することができています。

私が見に来たときは、2年生のプログラムが終了し、参観されていた保護者の皆様の入れ替わりの時間でした(右写真)。小学校保護者の皆様には、事前に周知されていた参観の仕方や担当職員の指示に従い、整然と入れ替わっていただいていました。以前の中学校の中間テストと重なった授業参加の際の参観マナーもそうでしたが、本校区の保護者の皆様はとても良識的だなと感じています。それで一番助かるのは学校の教職員ですが、回り回って子供たちにとってもよい環境を作り出すことになっていると感じています。

中体連駅伝推戴式

中体連駅伝推戴式

|

|

|

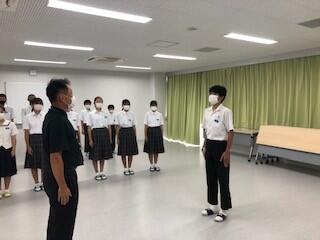

少し掲載が遅くなりましたが、14日にオンラインで行った菊池郡市中体連駅伝大会の様子をお知らせします。

本年度の駅伝大会は、10月22日(金)に大津総合運動公園で開催される予定で。本校からは陸上部の長距離陣に加えて、他の部活動等からの希望により有望選手を加えてチームを編成します。他の中体連大会同様、1,2年生のみのチームなので、めざましい成績を期待することは難しいかもしれませんが、自分たちの力を出し切りチームワークを発揮して、来年度の大会につながる有意義な走りをしてきてほしいと思います。

4月以来、結団式や推戴式等の時、率直に感じていることですが、代表選手(者)の返事や言葉、立ち振る舞いが実に清々しい。今回は男子チームの坂口君が宣誓をしてくれましたが、ただ「頑張ります」だけではなく、大会参加を通して自分やチームをどう高めようとしているのか、そのやる気が伝わってきます。部活動は、競技力を高めることや勝敗を競い合うことももちろん大切ですが、人間としての成長につなげることも大きな意義の一つだと思います。そういった意味で、陸上部に限らず、新設1年目の本校部活動は、よりよいスタートがきれているなと感じています。

後期始業式

後期始業式

|

|

|

|

|

|

本日の1校時、オンラインでの後期の始業式がありました。始業式に先立ち、2人の転入生(1年生、2年生各1人)の紹介がありました。本日より本校生徒数は211人になります。

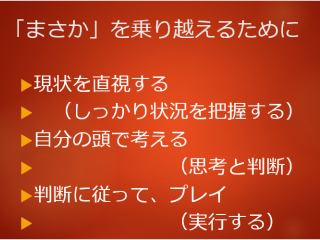

つい先日の終業式で、私(校長)は講話をしたばかりなので、今回の講話は 髙橋 教頭先生にお願いしました。「自律と自立」というテーマの終業式の私の話の流れを踏まえたお話で、生徒たちにはしっかり受け止め、ぜひ実行に移してほしいと思う内容でした。教頭先生は「あまりICTは得意でない」とはおっしゃいますが、立派なブレゼンのスライドを準備しておられ、その上お話が上手。いつ校長先生になっても大丈夫だなと思いました。

なお、今回もスライドのデータを下に添付しておきますので、ご覧いただければ、概要がお分かりいただけると思います。

働き方をみつめなおす理由と方法(小中合同研修)

働き方をみつめなおす理由と方法(小中合同研修)

|

|

|

前期終了日(8日)の児童生徒の下校後(午後)、小中合同で働き方改革に関する研修を行いました。今回の研修は、小学校が手を上げ実施されることになった県教委学校人事課主管の研修事業に、中学校も乗っからせてもらった形になります。今回の講師の 妹尾 昌俊 氏(同氏のプロフィールはこちら)のご活躍は、私(中学校長)も以前から認知しており、ぜひ本校職員にもと思っていただけに、今回のような熊本弁で言うところの「かてて」方式が、合志楓の森小学校・中学校ではやりやすい環境にあることをとても有り難く思っています。

研修のタイトルは「働き方をみつめなおす理由と方法」で、内容については小学校HP(こちらをクリック)にも載っていますので、そちらもご覧ください。

私自身の過去を棚に上げて言いますが、「もう時代は熱血教師を必要としていない」ということを、改めて認識する研修になった思います。どれだけ崇高な教育的愛情と使命感に支えられたものであっても、結果としてブラック企業並の時間外労働やクレーム対応等の授業以外の時間的・心理的負担が増加し、その果て慢性的な教員のなり手不足が生じるような状況は好ましいものとは言えません。「働き方改革は教員がラクしたいがため」との批判を聞くこともありますが、それに対し私は「先生方は毎日こんなに頑張っているんだから、少しぐらいラクしたっていいじゃないですか。たまにはラクさせてあげてくださいよ。」と言いたいと思います。

とは言え、目の前の「①Must」なことは何が何でもやらなければなりません。妹尾 氏が述べられていた「②Better」なことをできるだけ減らすまたは効率化を図る。「③No NeedあるいはNo Good」なことは、この際思い切って止める。このあたりをしっかり見直すことが大事だと感じました。その点、新設校である合志楓の森小学校・中学校の場合、慣例となっている事柄はなく、前例にとらわれる必要も少ないと思います。働き方改革を進めることを、本来的な教育活動の充実、そして児童生徒のより好ましい育成につながるものにしたいと思っています。

前期最後の学活(通知表渡し等)

前期最後の学活(通知表渡し等)

|

|

|

|

|

|

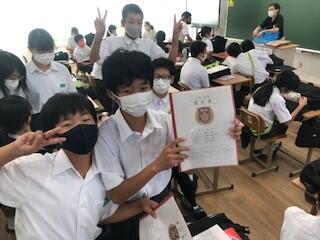

3校時は前期最後の学活でした。学級によってはグループで学期の振り返り(上段左)などもしていましたが、やっぱり気になるのは通知表。中学校初めての通知表をもらった1年生は、若干興奮気味でした(上段中央・右、下段左)。その一方で、2年生は神妙なご様子(下段中央)。一つ学年が違うだけで、進路に対する切実感がそうさせているのかもしれません。とは言え、コロナ禍の逆風の中、みんなよく頑張った前期だったと思います。その頑張りをお互いにしっかり認め合っている様子もうかがわれました(下段右)。

前期終業式

前期終業式

|

|

|

本日は令和3年度前期の終業日で、1校時にオンラインによる終業式を行いました。

まず、3人の生徒代表による「前期の振り返りと後期に向けた抱負」の発表がありました。自身の学習や部活動のことに加え、やはり体育大会の中止や分散登校時のオンライン授業についても振り返りがあり、いずれにしても今後に向けた前向きな気持ちが前面に出ていてとても頼もしく思いました。

その後、校長講話があり、例によってプレゼン画面を共有し、今回は「自分の頭で考えること」というテーマでお話しさせていただきました。プレゼンのデータは下に添付しておきますので、ご覧いただければ概要をご理解いただけると思います。毎回講話の締めに入れている「今でしょ!」(中央写真)ですが、今回は多くの生徒たち、特に2年生がタイミングを合わせて言ってくれたと教室にいる先生方から聞きました。そういうノリの良い生徒が多い学校って楽しいですよね!! ちなみにオンライン画面(左写真)のカッコいい背景は、小学校の角田校長先生が作成されたものです。

また、今回も校歌は静聴ということになりましたが、井上教務主任が急遽、校歌に合わせた振り返り動画(右写真)を作成してくれたので、生徒たちは懐かしく前期を振り返ることができたのではないでしょうか。こちらも期間限定でアップロードしておきますので、よろしければご覧ください。

クーリング・オフって知っていますか?

クーリング・オフって知っていますか?

|

|

|

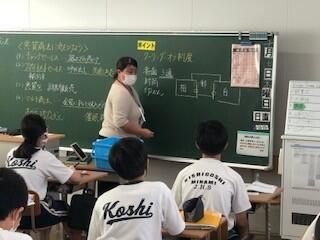

3校時、Ⅱの2の教室をのぞくと、家庭科の授業があっており、生徒たちは「クーリング・オフ制度」について学んでいました。

ご承知のとおり「クーリング・オフ」とは、一旦契約しても、期間内に手続きをすれば契約を解除できる制度で、悪徳商法等で誤って契約した場合などに、消費者の権利を保護するための制度です。

私もしばらく授業を参観していましたが、とにかく小山教諭の授業は分かりやすいし、面白い。中央の写真を見ればお分かりのとおり、生徒たち全員、しっかり顔を上げて授業に参加してました。このような授業を受けていれば、きっと生徒たちは、将来賢い消費者に成長してくれるだろうと思いました。

小中合同の校内研修(実践編①)

小中合同の校内研修(実践編①)

|

|

|

|

|

|

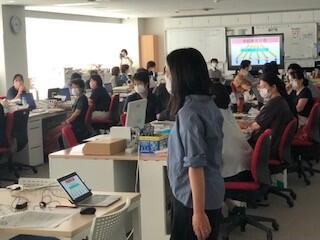

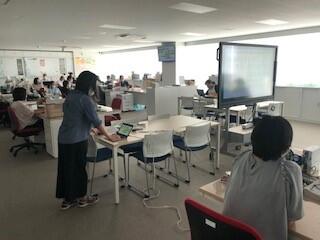

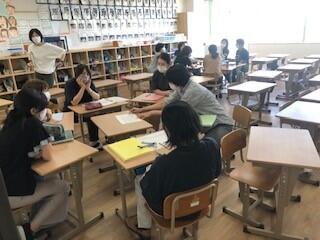

合志楓の森小学校・中学校では合同で研修を行っているという記事は、以前にも何度か掲載したと思います。校内研究については、前回までの理論編から一歩前へ進み、今回からいよいよ実践編になります。

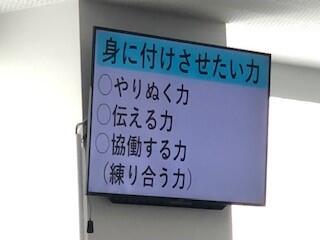

まず、中学校研究主任の 吉留 教諭から全体説明があり、本小・中学校の児童生徒に身に付けさせたい力として、①やりぬく力、②伝える力、③協働する力(練り合う力)についての説明がありました。その後各学年部毎に、ワークショップとして、それぞれの力の具体像を描く話し合いを行いました。

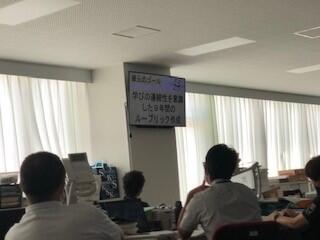

次回(実践編②)は、今回の話し合いの内容を受けて、小学校1年から中学校3年の9カ年の系統立てを行うそうです。校内研究の総元締め(研究部長)の小学校の 一安 主幹教諭は、大学院への留学経験をもつ教育研究のスペシャリストだけあって、「理論と実践をどうつなぐか」という視点を強く持って研究を進められていることがうかがわれます。合志楓の森中学校区の小中一貫教育研究発表会は、まだずいぶん先の3年後(令和6年度)ではありますが、着々と研究を積み重ねていることに、楽しみと頼もしさを感じているところです。

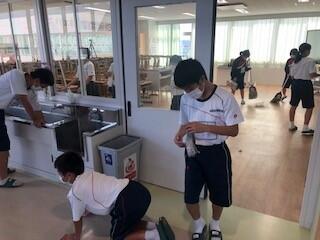

ちゃんと掃除!!

ちゃんと掃除!!

|

|

|

|

|

|

分散登校の期間は、教室とその周辺だけの簡易掃除で済ませていましたが、全員登校になった今週から「ちゃんと掃除」ができるようになりました。その間、ほこり(埃)が溜まって気になるところもあったのですが、今週になってやっと元の美しい校舎が戻ってきました。

授業が45分間の小学校と50分間の中学校で微妙に時間割は違うのですが、掃除時間は同じ時間に合わせてあります。「みんなの玄関」など小・中共用の場所は、小学生・中学生混ざって掃除をしていますので、中学生にとっては「小学生に模範を示す」場ともなっています。同じほこりでも、こちらのほこり(誇り)の方は、どんどん自分の中に溜めていってほしいと思っています。そのためにも、掃除など毎日の活動を地道にやっていくことが大切ではないでしょうか。

ダイナマイトだよ!!(体育のダンスの授業)

ダイナマイトだよ!!(体育のダンスの授業)

|

|

|

現在、体育の授業ではダンスを行っています。1,2年生ともに、K-POPグループ、BTSの Dynamite(ダイナマイト)という曲に合わせて振り付けをしています。

今日は、1時間目から5時間目までずっと体育の授業が武道場であっており、私(校長)は、生徒たちのダンスぶりを見ていましたが、「ダイナマイト」ですよ。もっとはじけないと!! 今の段階では、正直「かんしゃくだま(古い? 最近売られなくなりました)」か、良く見えて「爆竹」ぐらいの感じかな思いました?

写真は5校時のⅡの2の授業の様子ですが、今日見た中では比較的よく動けている方だと思います。そういうクラスには必ずムードメーカーになってくれる生徒がいるものですね。そういう生徒がいじられたり笑われたりするのではなく、尊重されるべき個性として一目置かれるようになると、クラスの雰囲気が良くなってくる(いわゆる「支持的風土」があるクラス)のかなと思います。

全員登校再開

全員登校再開

|

|

|

|

|

|

本日(10/4)から、中学校も全員登校が再開しました。教室の様子は上の4枚(上段、下段左)の写真を見てのとおり、分散登校時のスカスカだった教室と比べると、かなり密な状態になっています。そのことを考えると、マスク、手洗い・消毒等の基本的な感染予防対策は、これまで以上にしっかりやらないといけません。

また、理科室では、教員の小中相互乗り入れを行っている小学校6年生の理科の授業があっていました(下段中央)。こちらは分散登校時のオンライン学習では授業を進めることができなかったので、今後進度を取り戻すべく時間割を工夫していく予定です。なお、以前に記事にしていた自作の飛沫防止パーテーションが、早速活躍しており、何となく嬉しい気持ちになりました。

下段右の写真は、武道場でダンスの学習をしている体育の授業です。小学校は17日(日)に予定している学年別の運動会へ向けた学年体育の授業をやることが多いので、体育館は小学校優先で使っていただいています。小中間の譲り合いや調整も上手くいっているなと感じています。

部活だ! 部活だ!!

部活だ! 部活だ!!

|

|

|

|

|

|

午後の4時、最後のオンライン学習を終えた部活動生が続々と学校に集まってきました。本日(10/1)より、一部の公式大会を控える部を除き休止していた部活動が再開しました。

体を動かしたくてたまらなかったのか、どの部活動も生き生きと練習を開始しました。生徒たちのあまりの嬉しそうな様子に、私は各練習場所で「運動不足なので、最初から飛ばしすぎないように!」と言って回りました。また、まん延防止等重点措置は解除されたとは言え、感染防止対策は継続しなければなりません。

それでも、中学生が元気に活動している姿を久しぶりに見て、私も嬉しさを隠しきれないのが正直なところです。

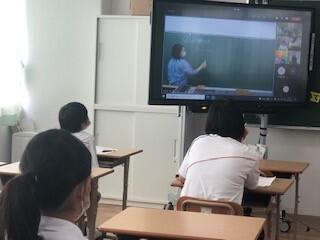

オンライン学習の様子(最終回)

オンライン学習の様子(最終回)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(10/1)で分散登校が終了しますので、このシリーズの記事も最終回にしたいと思います。

どの授業もいつも通り行われていました。機器の接続を手伝ってくれる生徒がいたり(上段左)、生徒たちも手慣れたものです。ただし、生徒たちに「もうオンライン学習は飽きた」感が漂っているのも事実です。頭がゆらゆらしている生徒も時々見かけます。1年生のある男子生徒に「オンライン授業は眠くなる?」と尋ねると、「はい」と答え、正直者とほめていいものやら‥‥。来週からの全員登校再開に、ホッと肩をなでおろしているところです。

前にも述べたように、今回のオンライン学習の取組みは、新型コロナウイルス感染拡大防止と「学びの保障」を両立するための緊急避難的な措置であり、オンライン教育の本来の目的を意図したものではありません。しかし、今回の分散登校をとおして、一気に合志市立小中学校にICTが浸透したという面では、一定の成果があったのではないかと思います。また、オンライン学習の限界や対面で学習することの良さなども、オンライン学習を実際にやったからこそ見えてくるものがありました。

さらに、各学年部がより一層チームで動く体制になったこと、特に初任者の矢野教諭にとっては、たくさんの先輩教師の授業に関わることで、指導力を格段に磨くことにつながる(下段中央・右)など、副産物的な成果もたくさんありました。

なお、今回の取組みを今後に生かすため、保護者の皆様にも簡単なアンケートをお願いすることにしています。ご協力いただければ幸いです。