|

|

|

||

|

2022年2月の記事一覧

後期期末テスト

後期期末テスト

|

|

|

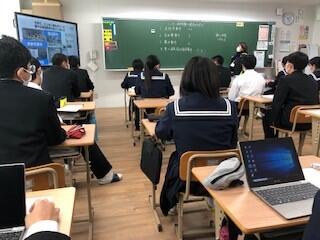

本日から3日間(16日~18日)は、後期の期末テストです。1日目が1年生(音、社、体)・2年生(社、音、理)、2日目が1年生(数、理、美)・2年生(美、数、体)、3日目が1年生(家、国、英)・2年生(技、国、英)の日程で行われます。今回は両学年とも9教科の長丁場のテストになりますが、今日、明日は午後の授業がありませんので、午後の時間もうまく使い、最後まで諦めずテストにチャレンジしてほしいと思います。

なお、本日の「楓の森の舎窓から」にも書いていますが、新型コロナウイルス感染防止対策のための特別受験をする生徒は、大会議室で他の生徒との接触がないようにして実施しています(右写真)。

石碑に込められた思い(2年人権学習)その2

石碑に込められた思い(2年人権学習)その2

|

|

|

先週も「学校生活」の記事にしていましたが、10日の5・6校時、2年生は「ハンセン病問題」に関する人権学習を行っていました。今回の学習のメインの活動は調べ学習。「ハンセン病をめぐる4大事件を調べ、問題提起する」という目標で進めています。

小・中学校9カ年の見通したハンセン病問題学習のゴールとして思い描く生徒の姿として、「本校の中学3年生全員がハンセン病問題の『語り部』になれる」というものあります。つまり「ハンセン病問題についての正しい理解に留まらず、それを発信する力まで高めよう」と考えているのです。事柄を人に伝えるためには、原稿を丸暗記して話すだけでは不十分ですよね。その事柄に対する深い見識があってこそ、自分の言葉として相手の心に響くものです。その深い見識を育てると言う意味でも、この調べ学習は有効だと思います。

コロナ禍の中の班活動になりますので、いろいろ制限はあると思いますが、そこはICTに強い本校の先生と生徒たちです。Teamsの共同編集機能等も使いながら、上手くやってくれると思います。

「親の学び」次世代編オンデマンド講座

「親の学び」次世代編オンデマンド講座

|

|

|

本日(9日)の給食時間、生徒たちは「親の学び」次世代編オンデマンド講座の動画「考えよう!スマホとの距離」を、各教室へのオンライン配信で視聴しました。

これは、熊本県教育庁市町村教育局社会教育課が作成した動画(詳細はこちら)です。本動画DVDは県内の全中学校に配付されることになっており、本日、菊池教育事務所の 水上 社会教育主事に、わざわざ本校まで同DVDを持参していただきました。現在、本校では新型コロナウイルス感染防止対策のため黙食しているので、「それならば給食時間を活用しよう」と早速、配信しました。

本動画は、統計など客観的資料を使い、AIロボ・ヴィータというキャラクターを登場させて、生徒たちに共感を得やすいよう工夫されて作成されてます.。今回、取りあえず配信してみましたが、また機会を捉えて学習や研修に活用したいと思っています。

なお、熊本県教育委員会のWebサイトには、本動画とは別の動画が、「親の学び」オンデマンド講座として掲載されています。リンクを貼っておきます(YouTube:外部リンク)ので、親子で家庭のスマホルール作りをする際などに活用いだければと思います。

ストレスに上手に付き合いましょう

ストレスに上手に付き合いましょう

|

|

|

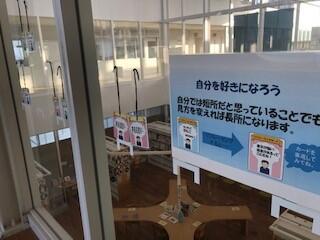

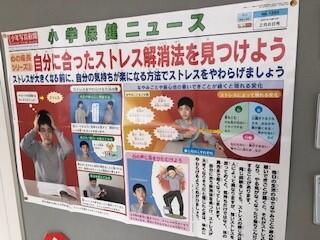

本日(9日)の「楓の森の舎窓から」でも触れていますが、3階の西側ギャラリー(展示スペース)のガラスには、「リフレーミングカード」が掲示されています。これは、本校の 橋爪 養護教諭(保健主事)が大本を作成されたもので、坂井 教諭(特別支援教育コーディネーター)により掲示していただきました。また、橋爪 養護教諭は、前任の小学校で小学生版も作られており、それが小学校の 山下 養護教諭に提供され、小学校の保健室前にも掲示されています。このように、校内の各担当の連携や小・中学校間の情報共有などが活発に行われていることは、学校が組織として、またチームとして機能する原動力になっているのではないかと思っています。

ストレスへの対処については、ほけんだより(2月号)に掲載されていますので、そちらをご覧いただきたいと思いますが、私は本年最初の始業式でも述べたように(楓の誉(第1号)R3.4.16も参照)、ストレスはその人の成長にとって必ずしもマイナスではないと思っています。事実、本校には、新設校であること(途中で移籍したこと)や小・中学校が同じ校舎であることなど、他の学校にはないストレスを自分の糧にして、大きく成長してくれている生徒が大勢います。その一方、ストレス等に影響され、不登校や登校渋りの状況が見られる生徒がいることもまた事実です。そういう生徒については、関係機関との連携を図りながら、可能な限り個別に対応もしていきたいと思っています。

品詞(接続詞)の学習(1年国語)

品詞(接続詞)の学習(1年国語)

|

|

|

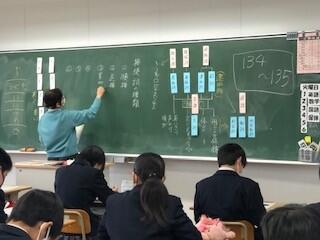

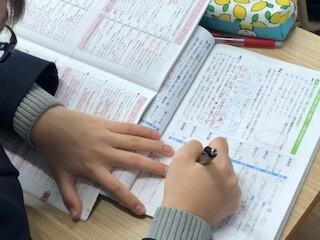

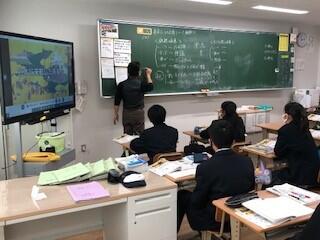

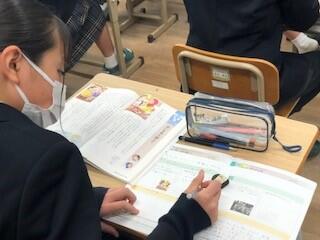

現在、1年生の国語は「品詞」の学習をしています。国語の授業と言えば、小説や説明文の読み取り、詩歌の鑑賞などを思い浮かべる方が多いと思いますが、このような国語文法の学習を通して、修辞的なスキルを高める題材も年間計画の中に配当されています。本日(7日)の3校時、1年1組の授業を見た時は、ちょうど「接続詞」について、内田 教諭が説明している場面でした。

タイトルは忘れましたが、私(校長)が以前、「わが子を東大に行かせる子育て」的な内容の本を読んだ時、「日常会話に『接続詞』や『副詞』を使いましょう」という内容がありました。たしかに文章と文章の間に接続詞や副詞が使えるということは、文章前後の関係が頭の中できちんと整理できているということですね。言い換えれば「論理的思考力」があるということにもなるでしょう。

中学生ともなれば、順接(「だから」など)や逆接(「しかし」など)だけではなく、並列(「ならびに」など)、累加(「そのうえ」など)、対比・選択 (「あるいは」など)、説明・補足(「すなわち」など)、転換(「ところで」など)の接続詞も使えるようになってほしいですし、「要するに」や「ひときわ」のような副詞も、時と場合によって使えたら、「ことさら」格好いいなと思います。

なお、例に違わず、この授業もオンライン配信されていました。本日の文法のような授業であれば、自宅からでも教室にいるのと遜色ない学習ができるのではないかと思いました。

県学力学習状況調査の結果を活かして

県学力学習状況調査の結果を活かして

|

|

|

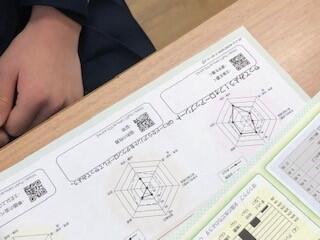

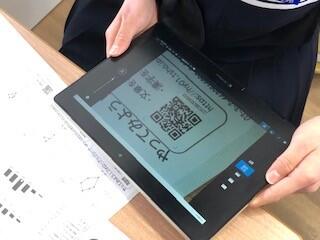

昨年12月に実施した県学力学習状況調査(県学調)の結果が、各学校に戻ってきています。

本校では早速、各教科ごとに結果を分析し、良かった観点・領域、もう一歩だった観点・領域を洗い出し、今後の学習指導の工夫・改善に活かしていくことにしています。

また、生徒たち一人一人には個人シートが配付されており、自分の良くできたところや頑張らなければならないところを、レーダーチャートで確認することができるようになっています。これにより生徒たちは、一目瞭然で自己診断ができ、補充すべき学習内容がある場合は、QRコードをタブレットで読み取り、表示されるフォローアップシートを使って個別に学習に取り組むことができるようになっています。(もちろん学年・各教科で弱い観点・領域がある場合は、全体でも取り組みます。)

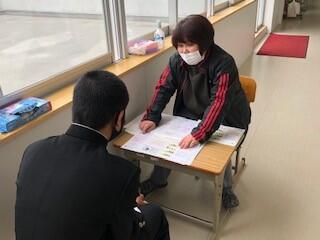

さらに、県学調に併せて行われた学校生活や学習習慣等に関するアンケート「i-check」の結果も、学校・学年・学級単位での分析表とともに、個人シートが配付されています。本日(7日)の3校時、2年2組では個人シートを使って担任と生徒が個別に教育相談を行っている姿が見られました。

「コラム的な話」が面白い(1年社会歴史的分野)

「コラム的な話」が面白い(1年社会歴史的分野)

|

|

|

現在、1年生の社会科は歴史的分野で中世の学習をしています。本日(8日)の3校時、1年4組の授業をのぞくと、南蛮文化の部分を学習していました。私が見たときは、ちょうど熊本城の「武者返し」について、町田 教諭が「コラム的な話」をされていました。こういう話は面白く(町田 教諭の話術によるものが大きいですが)、生徒たちも興味を持つので、自然に顔が上がり話に聞き入るようになります。社会科は教科の特性上、ペーパーテストを意識すれば、どうしても暗記が必要になってきます。しかし、このように興味を持って聞いた歴史的な事柄は、テスト前に詰め込んで暗記しなくても、自然に頭の中に残っているものだと思います。

世界遺産への旅(2年英語)その2

世界遺産への旅(2年英語)その2

|

|

|

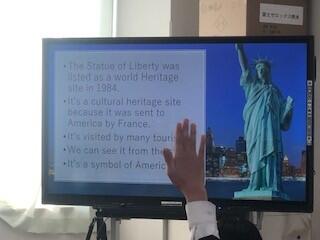

一昨日、2年生が英語で「世界遺産への旅」という学習をしていることを記事にしていましたが、本日(4日)の6校時、2年3組の英語の授業をのぞくと、出来上がったプレゼンの発表会をしていました。

私(校長)が見た時は、ちょうど「The Statue of Liberty」のプレゼンをしてくれている生徒の場面でした。プレゼンそのものは、事前に準備したものなのでうまく発表できていましたが、面白かったのはその後の質問コーナーです。「How much wight is it?」に対して、「It’s 225t(two hundred twenty five ton).」と答えることができた質問もあるかと思えば、「What mean is the Statue of Liberty?」と聞かれたら何と答えればよいでしょう。「自由の女神とは何を意味するのでしょうか。」という意味で聞かれたのなら、さすがに中学生が英語で説明するのは難し過ぎますね。おそらく質問した生徒は、自由の女神に関する歴史的背景や文化的価値を質問したのではなく、「Statue」や「Liberty」の日本語の意味を知りたかったんだと思います。そこを察して、深見 教諭が「Statueは像」、「Libertyは自由」と助け船を出していました。ただ私は、「このような概念的な内容まで英語で話せるようになったら凄いだろうな。いずれはそこまで目指してほしいな。」とも思いました。

石碑に込められた思い(2年人権学習)

石碑に込められた思い(2年人権学習)

|

|

|

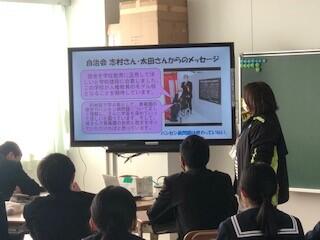

本日(3日)の午後、2年生は人権学習を行いました。後期後半の人権学習は「Kaede's Pride Project」と銘打って、ハンセン病問題に関する学習を行うことにしています。

本日はそのオリエンテーションとして、本校の人権教育主任である 小山 教諭が作成したプレゼンテーションのスライドを使って、3クラスともに同様の学習しました。 私もこのスライドを見せてもらいましたが、中学生の人権学習としてだけ使ったのではもったいなく、大人も含めたハンセン病問題にかかる啓発に活用できるほどの立派な内容です。下にそのスライドを添付しておきますので、よろしければご覧いただき、ご自身の同問題への認識についてご確認いただければ幸いです。

なお、新型コロナウイルスの感染状況が未だ改善されていないため、菊池恵楓園自治会の皆様との交流は、現在も控えさせていただいている状況です。5月には歴史資料館がリニューアルオープンするとうかがっていますので、それに合わせ、合志楓の森中学校としても、ハンセン病問題に係る人権教育や人権啓発に何か貢献できることはないか検討していきたいと思っています。

違いを乗り越えて(1年道徳)

違いを乗り越えて(1年道徳)

|

|

|

|

|

|

本日(2日)の4校時、1年1組で道徳の授業を私(校長)がやらせてもらいました。前回は、1年部のローテーション道徳の中に1時間だけ入れてもらったのですが、今回は1年生の4クラス全てで授業させてもらうことにしています。

主題は「多文化の理解を深めること」で、「違いを乗り越えて」という資料を使って行いました。しかし、資料を使ったのは一部分で、教諭時代に道徳の授業をしていた時もそうでしたが、結構掟破りな授業をしてしまったかもしれません。というのも、討論的な学習をおこなった際、多数派の生徒から出た意見に私がことごとく反論してしまったのです。ところが、その反論に対しさらなる反論してくれた生徒が4、5人いました。「道徳の教科化」に伴って「考え議論する道徳」と言われることがありますが、校長と渡り合えるとは大したものです。

以前の「学校生活」の記事にも書いていますが、冬休み集会と冬休み明け集会の2回に渡り、「国際的視野を広げること」というテーマで校長講話をさせていただきました。また1月の学校便り「楓の誉(第10号)R4.1.14」でもその話題について触れていますが、本時の授業ではそれらの内容とのリンクを意識して授業を構成したつもりです。私の内心としては、授業後に「やっぱり英語をしっかり勉強しないといけないな」と思ってくれる生徒が増えていたらいいなと思っていますが、その辺りの効果があったかどうかは、しばらく経ってから英語担当の 坂本 教諭に聞いてみようと思います。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

56万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。