2021年10月の記事一覧

ソフトボール(2年体育)

ソフトボール(2年体育)

|

|

|

「ダンス」の授業が分かって、2年生の体育は「ソフトボール」になりました。

私(校長)の子どもの頃の男子の外遊びと言えば、野球(らしき遊び)。「巨人、大鵬、卵焼き」の時代ですから、バット代わりになる棒切れとボール代わりになる丸い物があって数人の友達が集まれば、日が暮れるまで外で遊んでいました。しかし、今は遊びやスポーツも多様化し、バットでボールを打ったり、グローブでボールを取ったりということは、現代っ子とって非日常なのですね。こうなると大活躍するのは野球部員です。ティーバッティングのトスを上げたり、守備練習のゴロやフライを投げてあげたり、コーチ役をしっかり務めていました。

教諭時代に私は野球部やソフトボール部の顧問をしていたこともあり、黙っていられず、つい打って見せたり取って見せたりしました。その度に生徒たちからは「ウォー!!」と声があがり、大人げもなくいい気分です。何とよくできた生徒たちでしょう。

「自分らしく主体的に」学ぶ(2年総合)

「自分らしく主体的に」学ぶ(2年総合)

|

|

|

|

|

|

前の記事で、1年生の「総合的な学習の時間(以下、「総合」)」について載せていましたが、2年生も6つのコースに分かれ、「総合」の取組みをしています。

コースは、人権(ハンセン病問題)・学校紹介(ビデオ作成)・地域紹介(ジオラマ作成)・地域紹介(スライド作成)・壁新聞・環境(ビオトープ造成)の6つです(正式名称は未定)。

新型コロナウイルスの影響のため、まだ外部へ出かけたりする活動に至っていないコースもありますが、生徒たちはそれぞれの興味・関心や個性・特技等に応じた活動を行っています。中でも圧巻は壁新聞です。これは熊日壁新聞コンクールに間に合わせるため、急ピッチで作業をしていますが、これまで数々の受賞を導いてきた光永教諭のご指導で素晴らしい作品に仕上がりつつあります。いずれにしても、この「総合」の時間を通じて、生徒たちが本校の教育目標にもあるように「自分らしく主体的に」学んでくれたらいいなと思っています。

体育館の北側では、黙々と穴掘りをする「7人の侍?」の姿がありました。これも「この子たちらしい」と微笑ましく感じた校長です。

西南中教諭の美術の授業

西南中教諭の美術の授業

|

|

|

毎週、月曜日と木曜日は、本校との兼務発令を受けている西合志南中学校の工藤教諭が美術の授業に来られています。本校の規模で、定数だけで教員数を算出すれば、国、社、数、理、音、美、保体、技、家の中、2教科は免許外の先生が授業を担当せざるを得ないのが通常です。しかし、新設校1年目ということへの県教育委員会の特段の配慮による加配と、西合志南中学校のご厚意によるこの工藤教諭の兼務発令によって、全ての教科を当該教科の教員免許を持つ専門の教師が指導することが可能となっています。これは、これは非常に希な有り難い状況であることをまずは述べておきたいと思います。

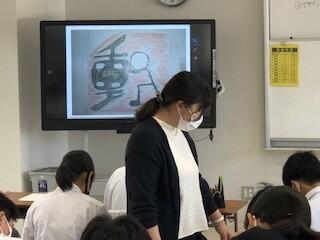

ところで、この時間は1年生のレタリングの授業の発展として、「絵文字」の製作に取り組んでいました。例えば「U磁石とI磁石をデザインして『磁』」の文字を作る(教科書会社のHPを見ました)」みたいな活動です。入試の5教科であれば、最終的には答えを教えればよいのですが、美術作品に「これが正解」はなく、すべてが発想や創造力の世界です。どうしたらこれらを生徒から引き出せるのでしょう? 私(校長)には到底無理です。このような専門性のある先生をとにかく「すごい」と感じてしまいます。

「KJ法」をご存じですか?(1年総合)

「KJ法」をご存じですか?(1年総合)

|

|

|

少し間が空きましたが、1年部から写真データを頂きましたので掲載します。

本校では、新型コロナウイルスの影響で、なかなな前に進まなかった総合的な学習の時間が、ここに来て活発に活動を開始しています。

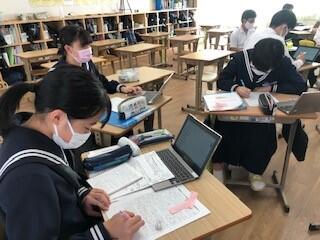

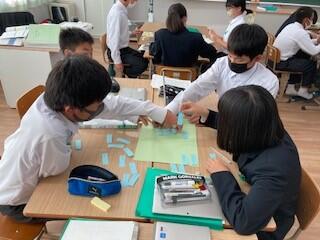

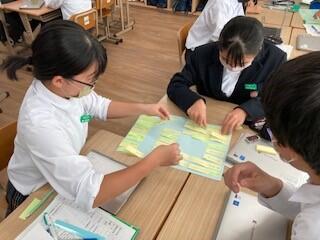

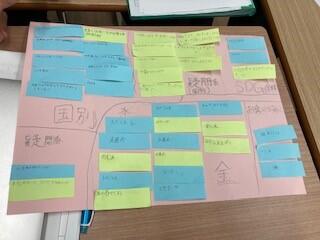

現在、1年部では「SDG’s(持続可能な開発目標)」をテーマとした調べ学習に取り組みはじめました。調べ学習と言っても、ただ闇雲に調べるだけでは学びは深まりません。下手をすれば文献やHPからの「写し学習」に終わってしまうこともあります。そこで、1年部がまず最初に取り生んだのが、「目標設定⇒具体的テーマ決め」の段階での「KJ法」という手法です。

「KJ法」とは、収集したデータを整理して分析し、新たなアイデアを得るための発想法のことです。 大量のデータを一枚一枚のカードに分けてグループ化を繰り返していくことで、問題解決の手掛かりや新たな発想が得られることがあります。実際に取り組んだ生徒たちは、たくさんの付箋紙が次第にカテゴライズされ、自分たちが調べていく内容や方向性が具体的に見えてきているようでした。

なお、この学習活動の成果については、後期後半に予定している「学習成果発表会」において発表する予定です。(新型コロナウイルスの感染状況次第は中止や変更があります。)

琴の演奏(音楽)

琴の演奏(音楽)

|

|

|

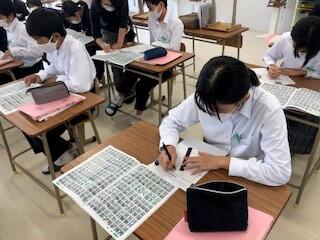

音楽室では、2年2組が琴の演奏をしていました。「琴なんて、そんな簡単に弾けるの?」と疑心暗鬼でのぞいてみましたが、結構ちゃんと「さくら さくら」が演奏できていて、まだ秋なのに「お正月」のような雰囲気でした。担当の矢野教諭に聞いてみると、生徒たちは小学校の時にも少し琴を学習したことがあったそうです。西洋から入ってきた音楽だけでなく、たまには日本の伝統音楽もいいものだなと思いました。