2021年10月の記事一覧

5校時の校舎3階

5校時の校舎3階

|

|

|

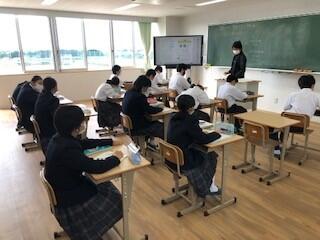

給食後の1日の中で一番眠くなりそうな5校時の校舎3階の様子を見て回りました。

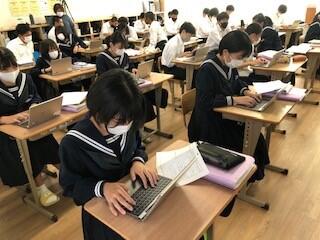

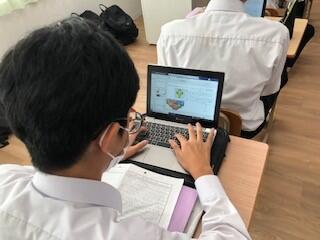

左と中央の写真は同じクラスではありません。左は2年1組の社会、中央は2年3組の国語です。タブレットを使う主たる目的も異なり、左は「調べる学習」、中央は「まとめる学習」です。同じことは、生徒一人一人が個別にネットワーク(インターネット)に接続して学習していること。年度当初は多数のタブレットが同時にネットワークに接続すると、クルクル(グルグル?)回る表示が表れることもありましたが、9月議会の補正予算でセッション数を桁違いに増やしていただいたおかげで、現在はサクサクつながっています

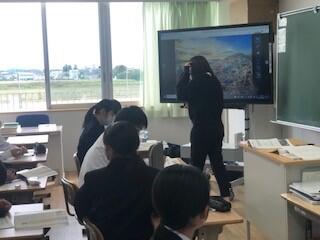

右の写真は1年3組の道徳の授業です。タブレット使っていませんが、電子黒板にゴミ問題に関連する映像を出すなどして、生徒の深い思考を促す工夫がされているようでした。授業者は新採の矢野教諭ですが、「考え、議論する道徳」に近づこうと頑張っている姿に頼もしさを感じました。

紹介パンフレットの作成(2年生国語)

紹介パンフレットの作成(2年生国語)

|

|

|

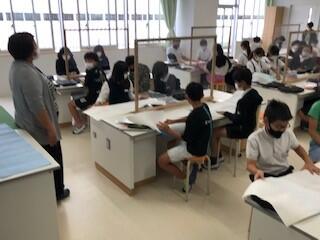

2年生の国語授業では、調べたことパンフレットにまとめる授業をタブレット使って行っていました。このような授業を見ていると、「もはやタブレットは、鉛筆やノートと並ぶマストアイテム」になったと実感してしまいます。中には大人顔負けのタッチタイピングをする生徒もいて、それだけでも「すごいな」と思いますが、小学校1年生がもうタブレットを使っているのです。その子たちが中学校に上がってくる頃のことを考えると、私たちの想像をはるかに越える世界が広がっているかもしれません。

授業をされている光永教諭は、実は以前、「ICTなんて私には無理!!」と思われている方の先生でした。しかし今では、結構イケてる方の「ICTを授業に活用できる先生」になられました。これも分散登校時のオンライン学習に、学校・学年がチームで取り組んできた大きな成果ではないかと思っています。

光の屈折の学習(1年生理科)

光の屈折の学習(1年生理科)

|

|

|

中学校の理科室が薄暗いので、何をやっているのか見に行くと、光の屈折の実験をやっていました。スリットから出てくる光をガラスの直方体に通すと、入口と出口で光が曲がります。これを「光の屈折」ということは、皆さんもご承知のことと思います。たしかその屈折率が光の色で違うことから虹が見られるのではなかったかと‥‥。オンラインや映像での学習も場面によっては効果的ですが、やっぱり実体験は大事ですよね。物理現象への納得感が違うのか、何名かの生徒が私(校長)に自慢げに演示をしてくれました。

授業の相互乗り入れ再開

授業の相互乗り入れ再開

|

|

|

|

|

|

分散登校の期間中は、時間割の組み替えが困難だったため実施を控えていた小中間の授業の相互乗り入れを、10月に入ってからは再開しています。

上段の3枚の写真は1年生数学の少人数指導の様子ですが、小学校の宮田教諭が一方の少人数クラスに入って(中央・右)、生徒の学習の実態に応じたより丁寧な指導を行っていただいています。

一方、5年1組の家庭科は、中学校家庭科の小山教諭が授業を行っています。この時間はミシンを使ってナップサックを製作する授業でした(下段3枚)。ミシンの授業は、教師にも一定の専門技術が必要で、苦労をされている小学校の先生も多いと聞きますが、小山教諭は他の2クラスについても空いている時間にサポートに入っています。このことについては、小学校のHPにも記事かありましたので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

小学校運動会

小学校運動会

|

|

|

本日(17日)は小学校の運動会が行われています。私(中学校長)は、午前11時頃、小学校の先生方に「お疲れ様です」と激励にちょっとだけ顔を出しましたが、晴天でしかも気温が22℃と暑くもなく、絶好の運動会日和の中、順調にプログラムが進んでいました。ご承知のとおり、今年度の小学校の運動会は学年別開催ということでしたが、小学校の先生方の様々な工夫や努力、子供たちの頑張り、保護者に皆様の協力によって、無事開催することができています。

私が見に来たときは、2年生のプログラムが終了し、参観されていた保護者の皆様の入れ替わりの時間でした(右写真)。小学校保護者の皆様には、事前に周知されていた参観の仕方や担当職員の指示に従い、整然と入れ替わっていただいていました。以前の中学校の中間テストと重なった授業参加の際の参観マナーもそうでしたが、本校区の保護者の皆様はとても良識的だなと感じています。それで一番助かるのは学校の教職員ですが、回り回って子供たちにとってもよい環境を作り出すことになっていると感じています。