学校生活ブログ

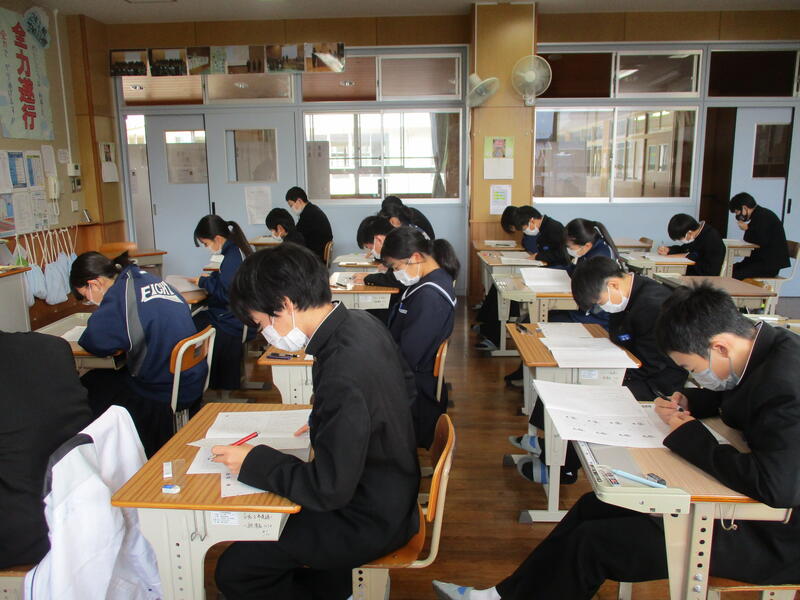

熊本県学力・学習状況調査実施

国語 数学 英語(12/3)

熊本県学力・学習状況調査を本日実施しました。対象は1,2年生で1校時から3校時にかけて行いました。本調査は生徒の学力向上及び教師の学力向上への取組状況等について調査・分析し、成果と課題を検証することで学力向上に向けた施策の改善に資するものです。今回の調査を基に、4月に実施した同調査からの伸びや改善を校内で分析し、授業改善に役立てていきたいと思います。

本日の授業の様子

保健体育 ベースボール型

|

|

|

|

3年生が運動場で学習していました。フルスイングする子、センスあるバッティングを披露する子など様々な姿が見られました。

税についての作文表彰

八代税務署長より(12/2)

「税についての作文」表彰式を本校校長室で行いました。

「税についての作文」は身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知った税の話などを題材とした作文を書くことで、税について関心を持ち、正しい理解を深めていくという趣旨で実施されております。

本校Iさんが表彰を受けるにあたり、八代税務署長様が来校され、直接表彰していただきました。Iさんにたずねますと、国語の授業ディベート学習で「救急車の有料化は賛成か反対か」について議論したことをもとに作文を書きました。税が平等に使われるためには有料化に反対であり、できるだけみんなに平等に使われるべきだと考えました。と教えてくれました。

本日の学習

専門委員会がありました。

生徒会執行部

保健委員会

給食委員会

12月になりました

本校ALTであるSarah Quinn(クイン)先生が掲示してくださいました。素敵な掲示に生徒も喜ぶとともに、クオリティの高さに驚いていました。

今日の学校生活

今日の学校生活 授業の様子(11/29)

授業の様子

1年生

社会の授業でした。国風文化の学習で「東アジアでの交流の中で、なぜ律令国家が成立し、変化していったのか」がテーマでした。平等院鳳凰堂の造りや成り立ちについて具体的資料をもとに学習が進んでいきました。

理科の授業でした。凸レンズの実験で、物の見え方が距離に応じてどのように変化するのかを学習していました。

2年生

国語の授業でした。漢詩の学習で「春眠暁を覚えず~」について、返り点であるレ点や一二点、上下点を基に日本語として読むことを学んでいました。

3年生

数学の授業でした。証明の学習で、一人一人が真剣な表情で学習に取り組んでいました。期末テストも終了し、現在3年生は受験へ向けてまっしぐらです。

昼休みの様子

今日の体育館開放は2年生でした。

ナイス「レイバック」

ナイス「スマッシュ」

静かに 素早く

避難訓練がありました(11/28)

火災想定による避難訓練を実施しました。目的は「火災時、緊急時にあわてることなく整然と対応できるよう、訓練を行うことによって避難経路の確認をするとともに、いざという時に落ち着いて迅速に行動できる態度を養う」です。雨天のため避難場所は運動場から体育館へ変更になりましたが、火災はいつ、どこで発生するかわかりません。当然雨天時も想定されます。先生方の適確な判断と指示、生徒の真剣な表情及び機敏な行動で、全員体育館へ避難しました。

校長先生から避難の様子についての評価をいただきました。話し声や笑い声が全く聞こえず、ハンカチで鼻と口を押さえる人がいて真剣さが伝わったとありました。その後、校長先生ご自身の体験を話していただきました。火の怖さ、煙の怖さについての話を生徒は真剣に聞いていました。

消化器使用訓練も行いました。

その他の活動の様子

授業の様子です。

1年生の英語の学習です。

2年生の技術の学習です。

3年生の道徳の学習です。

今日の昼休みの様子です。

1年生は学習に励んでいました

2年生は修学旅行に持って行く千羽鶴を作っていました。

3年生は久しぶりの体育館使用日で学習の息抜きでした。

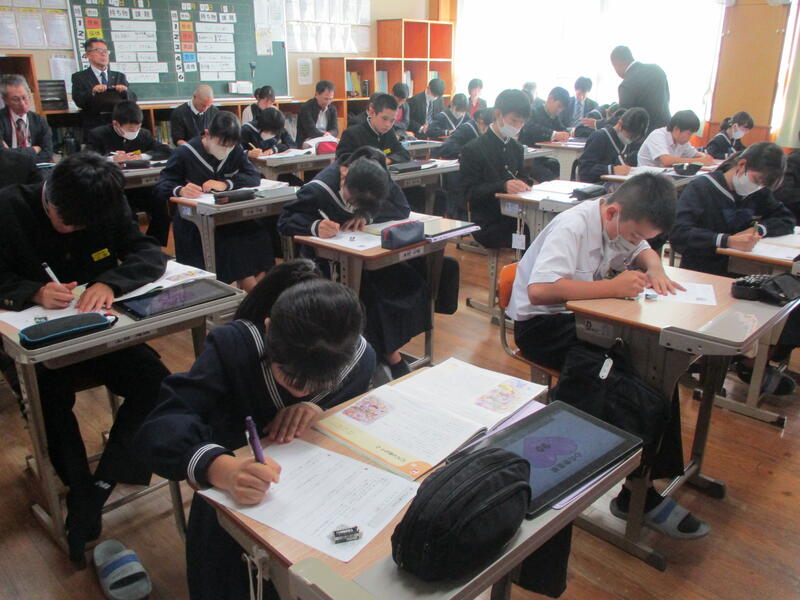

本日は授業参観でした(11/27)

授業参観 地域学校保健委員会講演会がありました(11/27)

1年生は家庭科でした。中学生の発達と特徴という学習で、今の自分にとっての家族について考えました。家庭での母とのやりとりの中で、母や子の立場に立って意見を考え、話し合いが進みました。

|

|

|

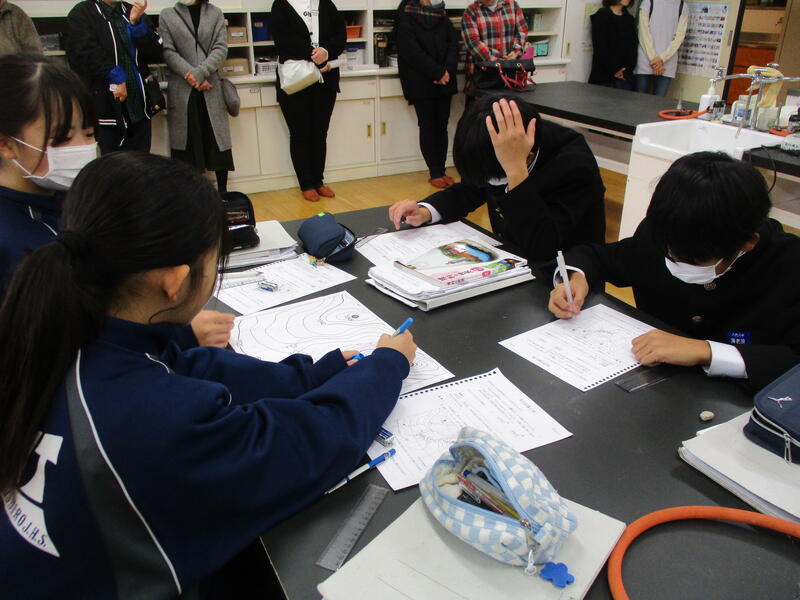

2年生は理科でした。めあてが「高気圧・低気圧付近の風のふき方や天気にはどのような関係があるのか見つけよう」でした。天気図を班で読み取り、等圧線や天気図記号について考えていました。

|

|

|

3年生は入試説明会でした。出願についての保護者の作業や入学願書の書き方、自己申告書の記入の仕方、入学者選抜手数料の納付などについて説明がありました。前期選抜と後期選抜についても詳しく話がありました。

|

|

|

地域学校保健委員会講演会がありました。

地域学校保健委員会では健康診断及び体力テストの結果の説明がありました。その後講演会となりました。「生活リズムの向上とメディアとの上手なつきあい方」という演題で、講師にCPDI(Communication Program Design Institute)代表の三角幸三氏をお招きしました。単純記憶能力と関連づけ記憶能力の違い、メディア・SNS使用のポイントなどカルタ取りを通して生徒に学びを与えていただきました。

|

|

|

|

|

|

本日の学習(11/26)

スクールカウンセラーによる授業がありました(11/26)

寺田スクールカウンセラーによる授業を1年生で実施していただきました。日頃から教育相談で生徒一人一人の話をじっくりと聞いていただき、教職員へフィードバック及び適確なアドバイスをしてもらっています。

|

|

|

|

|

|

授業は、「友達とのつきあい方を考えよう」という目標で展開されました。はじめに挨拶ゲーム、その後自己診断分析がありました。「つながり力」の高い人の特徴や低い人の改善法なども学び、学習のメイン「冬山からの全員脱出大作戦」に取り組みました。自分の考えをもとに班で話し合い、よりよい解決策を話し合っていきました。寺田SCのおかげで、生徒はとても意欲的に取り組むことができました。

2年生、3年生の授業では

2年生教室をのぞいてみると、修学旅行の事前学習をしていました。一番楽しみな学習だと思われ、班別自主活動のルートを考えていました。友達と協力し、地図を見たりタブレットで探したりしていました。

|

|

理科室をのぞいてみると3年生が理科の実験をしていました。「化学変化とイオン」の学習で、水溶液の酸性・中性・アルカリ性を調べていました。火を使った実験でしたが、さすが3年生、落ち着いて学習していました。

|

|

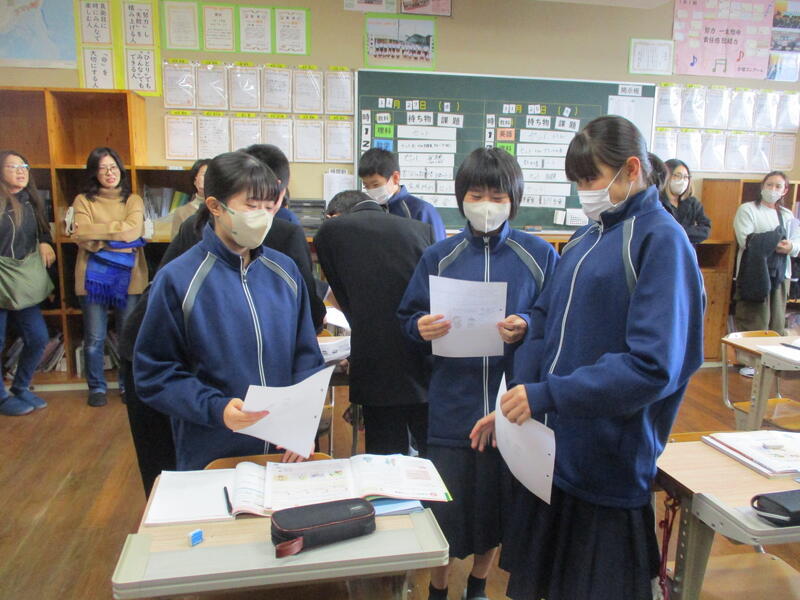

宮地六校園合同研修会

人権同和教育授業(11/25)

昨日、宮地六校園合同研修会として人権同和教育公開授業を行いました。

|

|

|

|

1年生では、「仲間になった」の学習で、いじめや差別のおかしさに怒りを感じ、それらを許さない気持ちを育てることと、自分たちのクラスを振り返り本当のなかまになるために必要なことを考えることが目標でした。

|

|

|

|

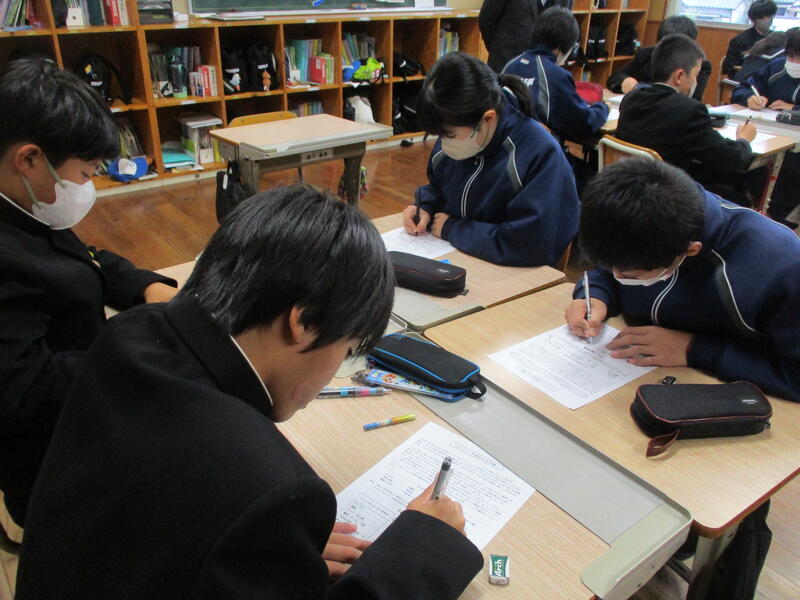

2年生では、「西光万吉と水平社創立宣言」の学習で、西光万吉さんの生き方と水平社創立宣言に込められた思いについて学び、思いを伝え合い、互いに尊重しあうなかまとしてつながりあうことが目標でした。

|

|

|

|

3年生では、「わたしの選択」の学習で、人の値打ちや価値が、成績や卒業した学校できまらないことを理解し、周囲の偏見や差別に負けず、多様な意見を取り入れ自分の考えを深め生きていくことと、自分の進路について見つめ、生き方を決定していく力を育てることが目標でした。

|

その後、人権同和教育部会、生活健康部会、進路・学力保障部会に分かれ研修を深め全体会で情報を共有することができました。

人権同和教育講演会

人権同和教育講演会(11/22)

本年度も本校の人権同和教育講演会において講師に、坂本しのぶさんをお招きし全校生徒でお話を聞くことができました。

水俣病は今年で、公式確認から68年となります。坂本しのぶさんは、お母さんのお腹の中にいるとき水俣病になられた胎児性水俣病患者の方です。中学3年だった1972年6月、スウェーデンの首都ストックホルムで第1回国連人間環境会議の関連行事にお母さんとともに参加され、会議で水俣病の問題を世界に伝え、差別の解消を全世界に訴えられました。現在も、「水俣病は終わっていない」と訴え続けておられます。

講演会で坂本さんは、小中学校の時の話や、ベトナム、スイスを訪問した時の話など梅田さん、谷さんとともに詳しく話をしてくださいました。

|

|

|

|

坂本さんは話の中で「自分を大切にしてほしい」「一人で悩みを抱え込まず、誰かに相談してほしい」等を生徒に伝えられました。生徒は、坂本さんのお話を目と耳と心でしっかりと受け止め、学びを深めることができました。

学びをとおして「差別をなくしていくこと」「人権課題について考え解決すること」に取り組んでほしいと思います。

音楽心のプレゼント

ピアノ演奏会

音楽心のプレゼントが開催されました。

宮地更生保護女性会主催、宮地まちづくり協議会後援で毎年実施いただき本年度で25回目の開催となります。今年はピアニスト閘 真惟子さんのピアノ演奏を聴かせていただきました。やはり生の演奏は迫力と繊細さをあわせもち格別でした。生徒も音色を聴きながら、指の動きを真剣に見つめていました。

閘さん、更生保護女性会及びまちづくり協議会の皆様、本当にありがとうございました。

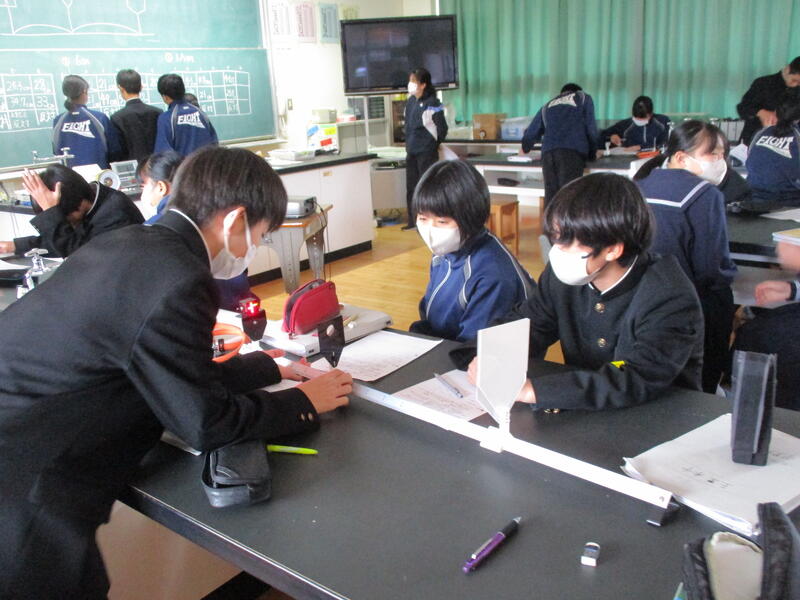

道徳部会授業研究会

中学校道徳部会授業研究会

教材名「バスと赤ちゃん」

班で自分の意見を出し合いました

とてもいい意見が出されていました

集中して自分の考えを記入しました

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 坂本太郎

運用担当者 教頭 林田憲征