学校生活の様子

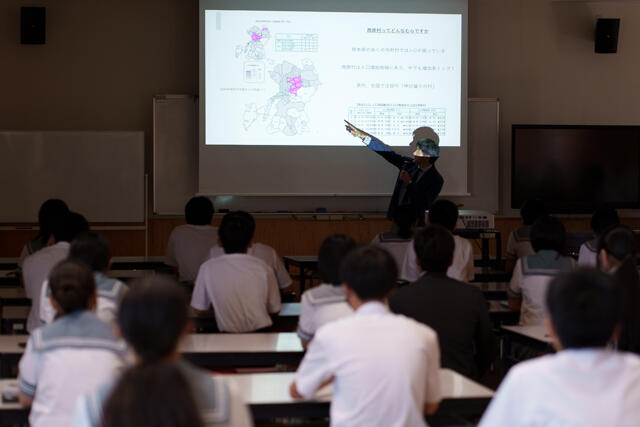

2月17日(火)半導体出前授業が開催されました。

2月17日(火)2年生を対象に「半導体出前授業」が行なわれました。

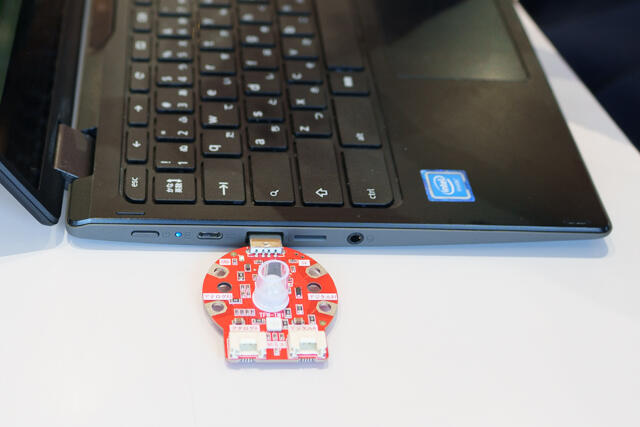

講師は崇城大学総合教育センターの西本彰文先生をはじめとする3名の方々で、「半導体と技術について学ぼう」というテーマで授業をしていただきました。授業では半導体についての概要説明、熊本に進出している半導体関連企業などの紹介があり、授業後半では、各種センサーを使った簡単なプログラミングを体験しました。

▼ JASM(TSMCとの合弁企業)をはじめとする半導体関連企業の紹介がありました。

▼ シリコンウェハーのサンプルを見せていただきました。

▼ タブレット端末に明るさや人感に反応するセンサーを取り付けます。

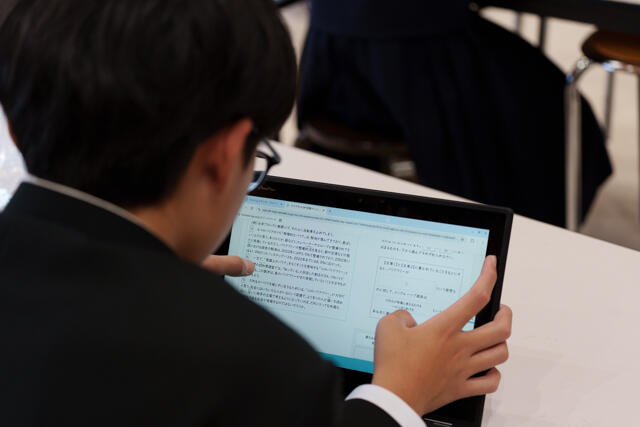

▼ スクラッチ形式でプログラミングをおこないました。

▼ カードを使ってアルゴリズムを考えます。

▼ 作成したプログラムについて発表しました。

2月10日(火)西原村小中学生プレゼンスタディが開催されました。

2月10日(火)、くまもとSDGsミライパークにて、第2回目となる「西原村小中学生プレゼンスタディ」が行われました。山西小学校、河原小学校、西原中学校の3校から選抜された11組の発表者が、5分間の持ち時間で自ら考えたテーマについて発表しました。

会場には、村内外からお招きした審査員の方々や児童生徒の保護者の皆様にもご来場いただきました。また、会場の様子は3校へリモート配信され、児童生徒は各教室から発表の様子を視聴しました。

ジェスチャーを交えた表現力豊かなプレゼンも多く、事前の入念な練習がうかがえる素晴らしい内容でした。厳正な審査の結果、4組が優秀賞に選出されました。

▼ 会場は阿蘇くまもと空港内にある「くまもとSDGsミライパーク」にて実施されました。

▼ まずはじめに西原村教育長による挨拶がありました。

▼ 発表は小学5年生→6年生→中学生の順に行われました。

▼ 発表の様子はリモート中継で各学校に配信されました。

▼ 厳正な審査のもと優秀賞の発表が行なわれました。

▼ 優秀賞を受賞した児童生徒のみなさんおめでとうございます。

▼ 今回発表会に参加した11組のみなさんです。

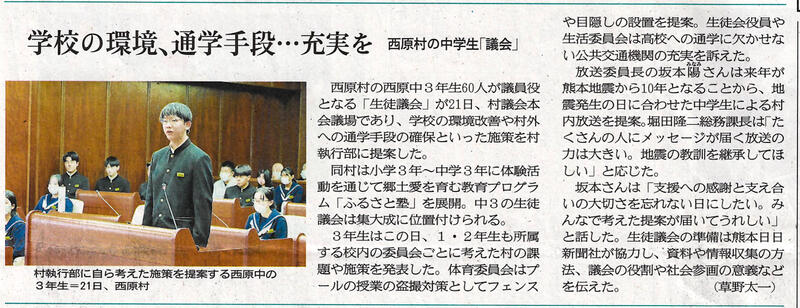

▼ 2/17付 熊本日日新聞に掲載されました。

2月5日(木)来年度の新入生説明会が開催されました。

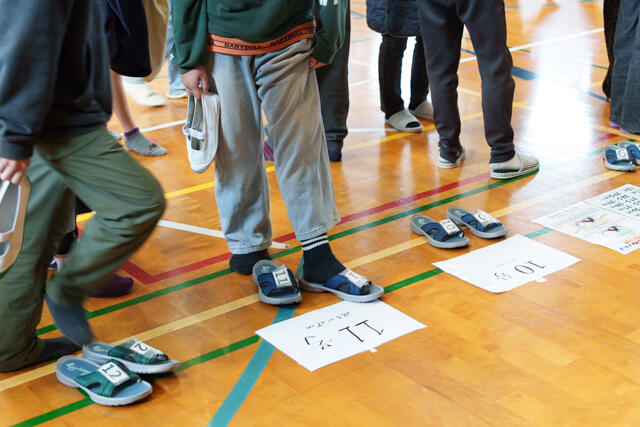

2月5日(木)14時より、山西小学校・河原小学校の6年生を対象とした新入生説明会が開催されました。説明会では、親子それぞれに向けて入学準備に関する案内を実施。また、児童に対しては生徒会による校内ツアーや親睦を深めるレクリエーションも行われました。その後、体操服や上履きの採寸・注文があり、全日程を終了しました。

▼ 保護者への説明会

▼ 各教室の見学ツアー

▼ 体育館でのレクレーション

▼ 体操服、上履きの採寸と注文

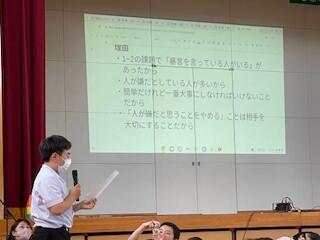

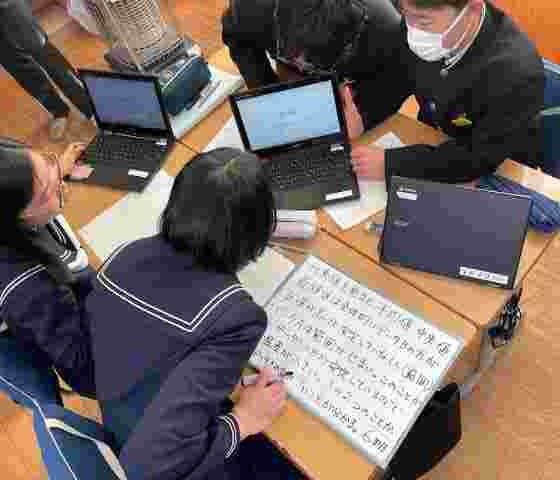

1月26日(月)プレゼンスタディ校内選考会の実施

1月26日(月)西原村の小・中学校でおこなわれるプレゼンスタディ(プレゼンコンテスト)の校内選考会が実施されました。西原中学校では全校生徒が11のグループに分かれ、委員会活動をおこなってきました。委員会活動では「探究的な学習」も含めた活動をおこなっており、プレゼンコンテストもこの延長線上でおこなわれます。どの発表も良く考えられた内容で、スライドもわかりやすくまとめられており、非常にレベルの高い大会となりました。この11組の中から生徒投票で上位5組のグループが選出され、2月10日に開催される西原村の「プレゼンスタディ」に出場します。

1月20日(火)沖縄修学旅行に行ってきました!

2年生は1月20日(火)から22日(木)まで2泊3日で沖縄への修学旅行に行ってきました。沖縄では「ひめゆり平和祈念資料館」や「平和祈念公園」で第二次世界大戦の沖縄戦について学び、「美ら海水族館」では沖縄の海の多様な生物を見学しました。また、最終日は「国際通り」で自由な散策を楽しみ、沖縄を満喫できたようでした。

▼「ひめゆり平和祈念資料館」にて

▼「平和祈念公園」にて

▼「むら咲むら」にて

▼「美ら海水族館」にて

▼ 宿泊先近くのビーチにて

▼「国際通り」にて

1月9日(金)音楽鑑賞会が開催されました

1月9日(金)西原中学校の体育館にてピアノとバイオリンの演奏会が開催されました。 お招きした演奏家の方々は、いずれも熊本県出身で現在は東京音楽大学に在籍されています。プログラムはクラシック音楽から親しみのあるジブリ作品まで幅広く演奏されました。生徒たちの多くはバイオリンの生演奏を聴くのが初めてということもあり、間近で響く本物の音色に聴き入っていたようです。また、バイオリン演奏の体験コーナーもあり、楽しい演奏会でした。

▼ いずれも熊本出身の方だそうです

▼ ピアノとバイオリンを演奏されました

▼ バイオリン演奏を体験させていただきました

▼ 先生も体験に参加しました

▼ 最後に生徒代表から謝辞が述べられました

1月8日(木)3学期がはじまりました。

1月8日(木)3学期の始業式が開催されました。

校長先生からは二学期の終業式で考えた志(こころざし)を、行動で表す学期にしてほしいとのお話がありました。

▼ 生徒会の新役員より今年の抱負が語られました

▼ 校長先生からは三学期は意味のとても大きな学期ですとのお話がありました

▼ 生活指導と保健の先生からお話がありました

▼ 国語科の先生からは「漢字検定」の説明がありました

始業式の後は、各学年に分かれて学年集会がおこなわれました。

▼ 1年生の学年集会ではレクレーションとして「福笑い」を楽しみました

12月24日(水)2学期終業式

12月24日(水)2学期の終業式が行なわれました。

校長先生からは、吉田松陰の「志を立てて、もって万事の源となす」という言葉を紹介され、「何事も高い目標をもって、物事に取り組んでいって欲しい」とお話しされました。

▼ 生活委員会の生徒から新しく改定した「校則」についての説明がありました

▼ 生活指導と保健の先生から、冬休みの過ごし方についてのお話がありました

12月23日(火)避難訓練を実施しました

12月23日(火)15時25分、火災を想定した避難訓練を実施しました。 非常ベルと校内放送が流れると、生徒たちは落ち着いた様子で教室を後にしました。火元を避けた避難経路を通り、上履きのまま速やかに運動場へ集合しました。各クラス担任による点呼の後、校長先生へ全員の集合が報告されました。校長先生からは、「避難において最も重要なのは、全員の安全を把握することです。もし点呼の人数が合わなければ、先生方は校舎内を捜索することになります。いつ発生するかわからない災害時のためにも、日頃から遅刻や早退の報告をきちんとおこなって下さい」とのお話がありました。

12月18日(木)救急救命講習を実施しました

12月18日(木)日本赤十字社より2名の講師の方をお招きし、2年生を対象に一次救命処置について学習しました。講師の方からは、心臓が停止した際に必要な「胸骨圧迫」や、AEDの使い方について、説明を受けました。実習では、専用のトレーニング用人形を使用し、一人ひとりが実際に心肺蘇生法に挑戦しました。講師の方から「絶え間なく圧迫を続けることが大切」とのアドバイスを受け、生徒たちは交代しながら、力強く、リズムを意識して取り組んでいました。また、AEDは一度使用したら、たとえ呼吸が回復したとしても電源を切らず、装着したままの状態で救急隊員に引き継ぐことなどを教えていただきました。

12月16日(火)新生徒会の役員選挙がおこなわれました

12月16日(火)新生徒会の役員選挙がおこなわれました。

立候補者たちの演説はどれも熱意にあふれ、「学校をよりよくしたい」という強い思いが伝わってくるものでした。新生徒会だけでなく全校生徒のみなさんが協力をし、学校生活を充実させていってほしいです。

12月04日(木)県の学力・学習状況調査が実施されました

12月4日(木)から2日間、1・2年生を対象にCBT(Computer Based Testing)方式による熊本県の学力・学習状況調査(県学調)が実施されました。受験生はタブレット端末を使用し、画面上の設問に対してマウスやキーボードで解答を入力しました。設問の中には音声や動画コンテンツを視聴して解答する形式もあり、デジタル環境下での実践的な対応力が試されました。今後はこのようなCBT形式のテストが標準となる見込みであり、学校全体でこの新しい試験方式への対応を進めていきたいと考えています。

12月03日(水)「星の王子さま」の公演が行われました

12月3日(水)西原中学校体育館にて、東京演劇集団「風」による『星の王子さま』の公演が行われました。西原村では山西小学校に続く2回目の公演です。公演では校長先生や担任の先生がサプライズ出演され、生徒たちを沸かせました。また前半最後の部分では3年生全員が舞台にあがり合唱するなど、大いに盛り上がりました。

生徒たちは公演を観て、物語に込められた”本当に大切なもの”について、登場人物たちの姿を通して深く考えている様子でした。優しさや思いやりに満ちた舞台を観劇し、心に残る貴重な体験になりました。

▼ 飛行機の操縦士(ボク)が砂漠で墜落し星の王子さまと出会います

▼ 王子さまは宇宙を旅しいろいろな出会いをします

▼ 担任の先生が「呑み助」役で登場し会場を沸かせました

▼ 校長先生は「地理学者」役で登場しました

▼ 3年生全員がステージに上がり歌を披露しました

▼ 王子さまはキツネと出会い「一番大切なことは目に見えない」ことを学びます

▼ 王子さまはヘビに噛まれ肉体を脱ぎ捨て故郷の星に帰ります

▼ カーテンコールでの挨拶

▼ 最後に生徒から感想が述べられました

11月29日(土)「お出かけ知事室」に参加しました

11月29日(土)「お出かけ知事室~ともに未来を語る会~in 西原村」が、西原村総合体育館で開催されました。これは、熊本県の木村知事が県内各市町村を直接訪問し、県民の皆様の意見や提案を聞き、それを県の政策に反映させようと熊本県が開催しているものです。

今回、木村知事が西原村を訪問されることになり、西原中学校からも生徒5名が参加しました。生徒たちは、「学びの環境の充実」「交通移動手段」「半導体関連企業との連携」「住み続けられる村にするために」など、多岐にわたるテーマについて、意見や質問を知事に投げかけました。

意見交換後、木村知事は「まるで議会で質問されているようでした」と感想を述べられていました。生徒からは「もっとたくさん話し合いたかった」という声が聞かれましたが、参加した生徒たちにとって、大変意義深い時間となったようです。

11月27日(木)西原村なかよし交流会

11月27日(木)に地区別交流会を開催しました。山西小、河原小、西原中の3校の特別支援学級のみなさんが集まりました。最初は少し緊張している様子でしたが、色々な活動をしていくなかで少しずつ緊張が解け、終盤には楽しんでいる様子がたくさん見られました。

▼ 山西小の上田校長先生による開会のお言葉

▼ 進行役は中学生が行います

▼ 各班にわかれて自己紹介を行いました

▼ 電車ゲームを行いました

▼ じゃんけんで負けた方が後ろの列に加わります

▼ こんどはジェスチャーゲームです。先生からもらったお題をジェスチャーで表現します

▼ 他の班は答えをボードで示します

▼ 最後は中学3年生からメッセージがありました

11月25日(火)認知症サポーター講習(1年生)

11月25日(火)の5限目、6限目は1年生を対象に「認知症サポーター講習」が行われました。社会福祉協議会より来訪され「認知症ってなんだろう?」という内容で説明されました。生徒の中にはおじいちゃん、おばあちゃんと同居している子も多数おり、みな現実的な問題として受け止めていました。また、お話の後は認知症のおばあちゃんがいる家庭を題材とした「寸劇」が行われました。ローカルな話題がちりばめられた寸劇で、生徒からは「リアリティがあり過ぎる」といった感想が聞かれました。

▼ 「認知症ってなんだろう?」という内容でお話をされました

▼ 西原村の高齢者数(65歳以上)は約2000人だそうです

▼ いきなりはじまる迫真の演技に度肝をぬかれます

▼ 地元民にしかわからない小ネタもたくさんありました ^^;)

▼ 出演者はいずれも西原村で活躍されている方々です

▼ 生徒を代表してお礼の言葉を述べました

11月21日(金)子ども議会「志学塾」の開催

11月21日(金)子ども議会が開催されました。

今年度の子ども議会は委員会活動と連動した形で、委員会単位で発表を行いました。各学年を含む委員会で提案内容の検討、必要な情報の収集、整理を行い、最終的には提案内容を質問文書という形でまとめました。なお、実際の議会への出席、質問は3年生の委員長が務めました。生徒からは、各委員会に関連した内容で「体育館へのエアコンの設置」や「タブレット端末の買取り」など学校に関連したことから「外国語対応のゴミ出しサイトの立ち上げ」、「農機具のレンタル」、「災害時の食料備蓄」など、村全体にかかわる質問まで幅広く行いました。各委員会の持ち時間は6分間という短い時間であったため、議論が深まらない部分はありましたが、どの生徒も堂々とよどみなく質問をしていました。

▼ あらかじめ定められた時間きっかりに議会が始められました

▼ 質問者(生徒)は決められた時間を守り質問をおこないます

▼ 議長も生徒がおこないました

▼ 質問者の質問に対して、担当する役場職員が回答します

▼ 「山河の館」では次の班が議会の様子をリモート中継で視聴しました

▼ 後半、今度は班を入れ替えて議会を再開します

▼ 議長は残り時間をみながら、議題の進行をおこないます

▼ 最後に教育長から講評をいただきました

▼ 11/28付「熊本日日新聞」に掲載されました

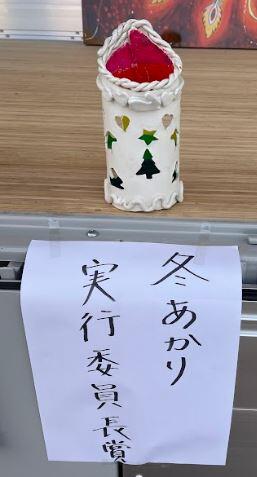

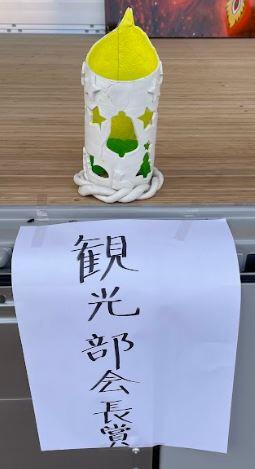

11月20日(木)キャンドルシェードを作りました

11月20日(木)1年生の美術の時間で「キャンドルシェード」の制作を行いました。このキャンドルシェードは、毎年2月に西原村商工会が主催する「冬あかり」のイベントで灯されます。今年も制作にあたり、商工会の方々が多数応援に駆けつけてくださいました。西原中学校では、生徒たちが代々このキャンドルシェードを制作しており、「冬あかり」では、3,000個以上のキャンドルが夜の馬頭山公園を照らします。今回1年生が新しく制作したキャンドルシェードもこの仲間に加わり、来年2月の「冬あかり」で美しい灯をともしてくれると思います。

▼ 粘土を平たく延ばしていきます

▼ 延ばした粘土に型で穴をあけます

▼ ビンにまきつけます

▼ 飾りをつけて完成させます

▼ 粘土を乾燥させます(乾燥後に色付け作業を行う予定です)

▼ 完成見本(生徒の過去の作品より)

11月14日(金)熊本日日新聞社によるプレゼン説明会

11月14日(金)熊本日日新聞社から2名来訪され、「新聞社が伝える『伝え方』のコツ」というテーマでプレゼンテーションについての授業がおこなわれました。熊日新聞社からは8月末にも来ていただき、3年生を対象に「子ども議会」に向けてのプレゼン説明会を実施していただきました。今回は1年生、2年生を対象に「なぜスライドを作るのか?」、「取材のやり方」、「伝わりやすい文章の書き方」など、主に作成するスライドについて教えていただきました。西原村では昨年度より西原中、山西小、河原小の村内3校が合同で「プレゼンコンテスト」を実施しています。今回熊日新聞社の方より教えていただいた内容をもとに、よりレベルの高いプレゼン大会になることを期待しています。

▼ 講師の方の紹介

▼ 1年生への授業

▼ 2年生への授業

▼ 生徒からのお礼の言葉

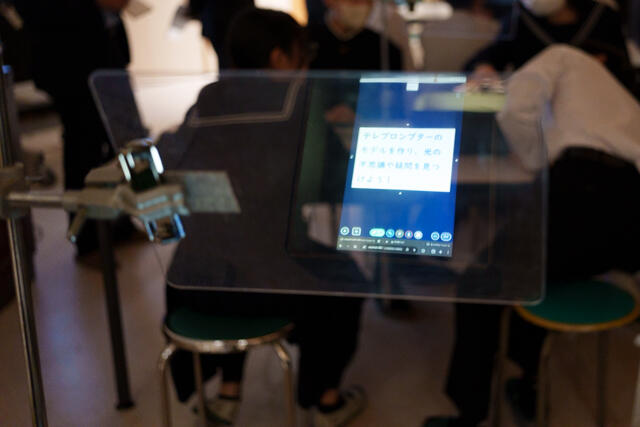

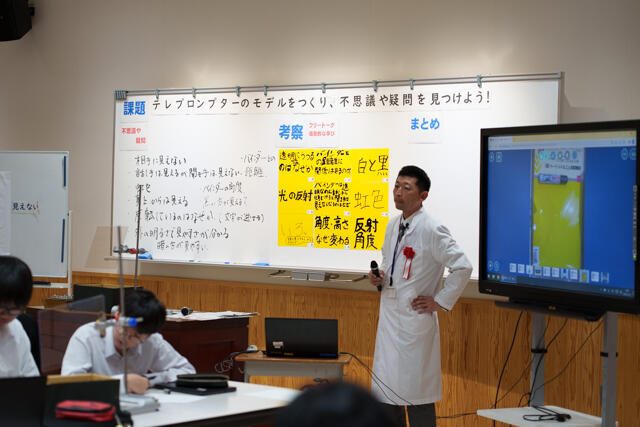

11月13日(木)手作りプロンプターによる理科の実験

11月13日(木)御船中学校と西原中学校を会場とし、県の中学校理科授業研究会が開催されました。西原中学校では、1年生を対象に「身のまわりの現象【光の世界】」というテーマで公開授業を行いました。本校にも県内の多数の先生方が来訪され、授業を参観されました。授業では、タブレット端末と透明アクリル板を使って手作りプロンプターを組み立て、見え方を観察しました。アクリル板の角度や覗く方向を変えたり、タブレットに映す内容を変えるなど、いろいろな条件で実験し、疑問に思う点をチェックしていきました。生徒たちは「なぜプロンプターでは文字が反転して見えるのか?」「聞き手側からは文字が見えないのはなぜか?」など、不思議に感じた点をまとめ、最後にグループとして発表しました。

▼県内から多数の先生方が来訪されました

▼タブレット端末とアクリル板を使ってプロンプターを組み立てます

▼条件をかえて見え方の違いを観察しました

▼疑問点をグループでまとめます

▼グループ単位で考察を発表しました

▼最後にきょうの授業のまとめをおこないました

次回の授業では、今回の疑問点をもとに「光の性質」についてさらに掘り下げて学習していきます。

TO BE CONTINUED.

10月30日(木)みそづくり体験

2、3時間目に支援学級の生徒たちでみそづくり体験を行いました。生徒達は去年もみそづくりを経験しており、大豆を潰す作業に少し手間取っていましたが、去年よりスムーズに作り終わっている様子でした。2ヶ月ほど置くと、発酵が終わり料理に使えるようになるそうです。生徒達は今からとても楽しみにしている様子でした。

▼ 株式会社フンドーダイの担当者さんに来ていただきました

▼ 5種類のみそを試食をしました

▼ 煮大豆を指定分量計ります

▼ 煮大豆を潰します(一番大変な作業でした)

▼ 大豆と合わせ麹、塩を混ぜ合わせます

▼ 種みそ、水を追加します

▼ カップ詰めのあと2か月間発酵させると食べごろです

10月22日(水)合唱コンクール開催

10月22日(水)は全校生徒が参加する合唱コンクールが開催されました。各クラス接戦していましたが、3年2組が最優秀金賞に選ばれ、郡市音楽会への出場を決めました。審査員の先生方からは「とてもハイレベルの大会だった」というお言葉をいただきました。生徒たちからは「楽しかった」や「全力で歌って疲れました」などの声が聞こえました。準備期間が短いなかでしたが、各クラス精一杯の歌声を披露してくれました。保護者のみなさんもご参加していただき、ありがとうございました。

▼ 開会行事(校長先生のあいさつ)

▼ 2年1組合唱

▼ 2年2組合唱

▼ 1年1組合唱

▼ 1年2組合唱

▼ 3年2組合唱

▼ 3年1組合唱

▼ 講評(審査員の先生より)

▼ 結果発表

▼ 最優秀賞は3年2組に!

▼ 表彰式

優勝した3年2組は阿蘇郡市中学校音楽祭に出場します。

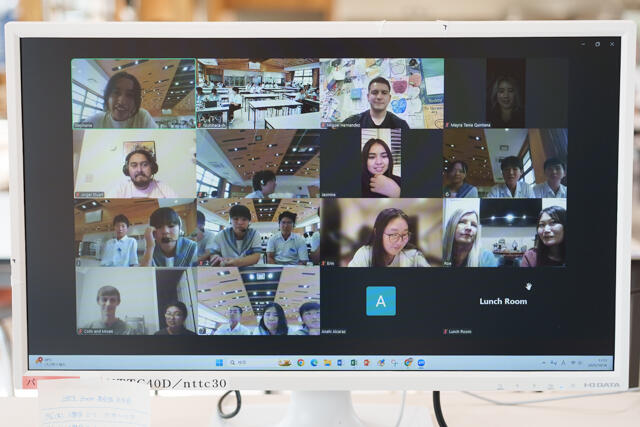

10月16日(木)2年生オンライン英語交流会

7月の1年生に続き、今回は2年生を対象にタブレット端末を使ったオンライン英語交流会を行いました。今回もALTのステファニー先生の声かけで、アメリカにお住いの15名の方々に参加していただきました。各クラス8つのグループに分かれ、英語で会話を行いました。名前、好きな食べ物、趣味などの自己紹介からはじまり、相手への質問など、どの生徒も積極的にコミュニケーションをとっていました。生徒たちからも「すごい楽しかった!」と好評でした。時差がある中参加していただいた15名の方々に感謝です。

▼3限目(2年2組)の様子

▼4限目(2年1組)の様子

▼オンライン画面より

10月10日(金)熊本日日新聞社による議会説明会(3年生)

本日は熊本日日新聞社から3名の方が来訪され、「まちの未来を決める場所(議会)」と題した説明会が開かれました。説明会では、熊本の中学生が実際の「こども議会」で提案し、それが実現した事例が関連する新聞記事とともに紹介されました。現実に基づいた具体的な内容であったため、生徒にとっても非常に現実味があり、有意義な時間となりました。

10月8日(水)志学塾(議会説明会)がおこなわれました

今日は3年生を対象に生徒議会に向けての議会説明会がおこなわれました。

西原村役場より担当の職員さんがこられ西原村の議会を例に条例や予算、議会の進め方などの説明がありました。また、西原村の予算などがネット上で調べられることを教えていただきました。西原村の予算が生徒が考える金額とは大きく異なり、億の単位であることに衝撃を受けているようでした。

9月29日~30日 職場体験学習

29日~30日の2日間で職場・農業体験が行われました。

今年度は各委員会ごとに様々な場所に分かれて体験をしました。普段の学校生活では経験できないことを経験することができたので、自分の進路選択に生かしてほしいと思います。

▼ 農業体験(代議員)

▼ 郵便局(図書委員会)

▼ 阿蘇ミルク牧場(給食委員会)

▼ 萌の里(給食委員会)

▼ 山田牧場(給食委員会)

▼ けやき工房(給食委員会)

▼ ふるさと市場(給食委員会)

▼ オートボックス(美化委員会)

▼ 自衛隊(体育委員会)

▼ 東海大学(生活委員会)

▼ 災害時の炊出し訓練(安全委員会)

▼ 防災学習(安全委員会)

8月29日(金)第2回PTA美化作業

8月29日(金)本年度2回目となるPTA美化作業が実施されました。まだまだ暑さが残る中でしたが、多くの保護者の方々に参加いただき、学校の方もとても綺麗になりました。生徒達にとっても過ごしやすい環境になったと思います。

▼17:20 集合/17:30 作業開始

▼18:30 作業終了。みなんさんお疲れ様でした。

8月29日(金)熊日プレゼン学習(3年生)

29日の3時間目に熊日新聞社から記者の方に子ども議会に向けての取材の仕方や、プレゼンの作り方を教わりました。西原村に住んでいるからこその気づきを議会で提案することの重要性など、講話の中でのキーワードとなる部分を生徒たちは熱心にタブレットにメモをとっていました。

8月28日(木)プール掃除を実施しました。

例年、1学期から水泳の授業をおこなっていましたが、今年度は2学期の夏休み明けからの授業となります。

このため、今週は各クラスの体育の時間を使って、プールの掃除をおこないました。

プールサイド、プールの中を各グループに分かれて掃除しました。

天気も良く楽しいプール掃除でした。

▼2年2組のプール掃除の様子より

8月26日(火)2学期始業式

8月26日(火)2学期の始業式がおこなわれました。

暑さの厳しい夏休みでしたが、生徒達は勉強や部活に打ち込んだ充実した夏休みを過ごせた様子でした。

先生方の話を目と心でしっかりと聞きている姿が見られました。

2学期も暑さに負けず、頑張ってほしいと思います。

▼校長先生のお話

▼生活指導の先生からの連絡

▼保健の先生からの連絡

始業式のあとは、学年集会がそれぞれの部屋に分かれておこなわれました。

▼学年集会(1年生)

▼学年集会(3年生)

7月18日(金)終業式

7月18日(金)1学期の終業式がおこなわれました。

これから8月26日まで夏休みとなります。

この夏休みを有意義に過ごし2学期の始業式には全員元気で登校しましょう。

続いて非常勤で1年生の英語を担当していただいたローの先生の退任式がおこなわれました。

1学期の短い期間でしたが、楽しい授業ありがとうございました。

最後に7月27日におこなわれる、熊本県吹奏楽コンクールに向けて、吹奏楽部の激励会および演奏紹介がおこなわれました。

吹奏楽部からはコンクールで演奏予定の曲が披露されました。

間近で聴く演奏は迫力満点でした。

7月11日(金)授業参観日

7月11日(金)は1学期最後の授業参観がおこなわれました。

保護者がいらっしゃるからか、生徒たちは普段より心なしかテンションが高いようでした。

参観に来られた保護者の方々、ありがとうございました。

また、今回来られなかった保護者の方も、次回の授業参観にはぜひご参加ください。

▼1年1組(数学の授業)

▼1年2組(国語の授業)

▼2年1組(英語の授業)

▼英語の授業は保護者の方々にも大人気でした。

▼2年2組(数学の授業)

▼3年1組(理科の授業)

▼3年2組(保健体育の授業)

7月10日(木)1年生オンライン英語交流会

7月10日(木)1年生によるタブレット端末を使ったオンライン英語交流会がおこなわれました。

先生方の知人の外国人の方々にご協力を依頼し、アメリカやニュージーランドからZoomで参加していだだきました。

生徒は初めはぎこちない様子でしたが、だんだんと言葉がでるようになってきたみたいです。

生徒にとっては良い刺激になり、今後の英語の勉強にも力が入ってくれると思います。

Zoomで参加をいただいた方々に感謝します。

6月4日(水)一年生による集団宿泊教室

6月4日(水)より1泊2日で集団宿泊に行きました。天気にも恵まれ、草原トレッキングやカレー作りを満喫しました。今回の経験で学んだことを学校生活に生かしていってほしいです。

5月23日(金)第1回「学校へ行こう西原デー」

5月23日(金)は第1回の学校公開日「学校へ行こう西原デー」が実施されました。

2~3時間目の「体力テスト」、4時間目は各授業の様子を見ていただきました。

体力テストは体育館、ランチルーム、運動場の3箇所で、立ち幅跳び、反復横跳び、上体起こし、長座体前屈、握力、ハンドボール投げの6種目を行いました。

5月19日(月)体育大会実施

当初予定していた5月17日(土)の体育大会は雨天のため延期となり19日(月)に実施となりました。

平日にも関わらずたくさんの来賓およびご家族の方々に来ていただきありがとうございました。

今年度最初の授業参観。

今年度最初の授業参観。

25日(金)に、今年度最初の授業参観が行われました。

1年生と2年生は、各教科の授業、3年生は進路学習が行われました。

3年生の「進路学習」では、

お金を稼ぐために必要なこと、

自分の人生を充実させて過ごすために『どう生きて行くか!』

自分の人生設計を考えました。

令和7年度 入学式

令和7年度 入学式

4月9日(水)

第65回 西原中学校入学式が行われました。

真新しい制服に身を包んだ68名の新一年生。

何事にも一生懸命取り組み、みんで協力して

学校生活を楽しく過ごしましょう。

令和7年度 始業式

令和7年度 始業式

令和7年度がスタートしました。

今年度着任した岩根校長先生から「真剣に向き合った力が今後に役立つ!」という話がありました。

各学年の代表と生徒会役員が新学期の抱負を発表しました。

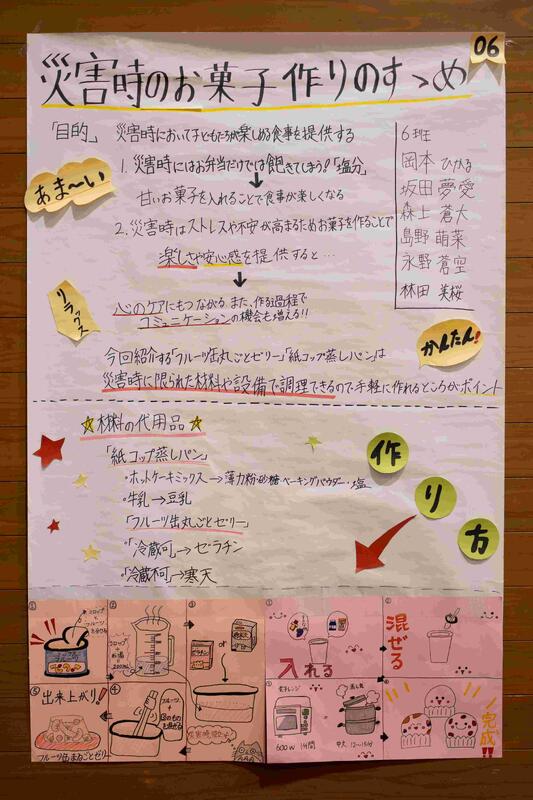

3月14日 総合的な学習の時間発表会(授業参観)

3月14日(金)総合的な学習の時間にこれまで縦割り班で取り組んできた各班の学習テーマについて

保護者の皆さんや地域の方々、学校運営協議会の皆さんをお招きして発表会を実施しました。

まずはじめに、プレゼン大会で学年優秀賞を受賞した1年生、2年生による堂々としたプレゼン発表がありました。

その後、縦割り班15班が前半8班・後半7班に分かれて、それぞれのブース(各教室、体育館)で発表をしました。

各班のテーマ

1班:健康維持・ストレス解消・食事について 2班:復興記念館の活用・施設・イベントについて

3班:働き方改革について 4班:制服について

5・12班合同:キャラクター・芋・ほうき作成 6班:防災について

7班:健康維持・ストレス解消・食事について 8班:西原中の宣伝・アピールについて

9班 西原村紹介・スタンプラリーについて 10班:国際交流について

11班:手話・福祉・防災について 13班:保育園・小学校との交流について

14班:西原村の観光開発について 15班:新しい行事について、今回の学習発表会の企画運営担当

どの班の内容も濃いものでしたが、見学時間が短く、すべての班を回って見ることができなかったのが残念でした。

これは次回に向けての課題としましょう。発表会の企画運営を担当した15班のみんさん、立派な発表会運営でした。

まさに、Students First の総合的な学習の時間の発表会でした!

3月8日 令和6年度 第64回 卒業証書授与式

3月8日(土)若干の肌寒い日でしたが、ご来賓、保護者の皆様をお迎えし、

西原村教育員会の皆様のご臨席のもと、令和6年度第64回卒業証書授与式が荘厳

に実施されました。在校生も同じ会場で先輩の晴れの姿を見守っていました。

この形のでの卒業式は、平成30年度以来、実に6年ぶりでした。

式典では、卒業生氏名点呼で「はい!」とハツラツとした返事のもと、卒業証書

を受け取る卒業生は希望に満ちた瞳でとても輝いていました。

校長式辞のあと、中村教育長様の告示、吉井村長様の祝辞をいただき、これから

未来を切り拓く礎として心に刻んでいました。

そして3年間の西原中での思い出を胸に、このメンバーでの最後の歌声「正解」を

心を込めて合唱しました。

とても感動的な歌声とハーモニーを置き土産としてこの学び舎を巣立っていきました。

保護者の皆様、お子様のご卒業、心からお祝い申し上げます。

ご来賓の皆様、卒業生の門出を温かく見守り、応援いただき心から感謝申し上げます。

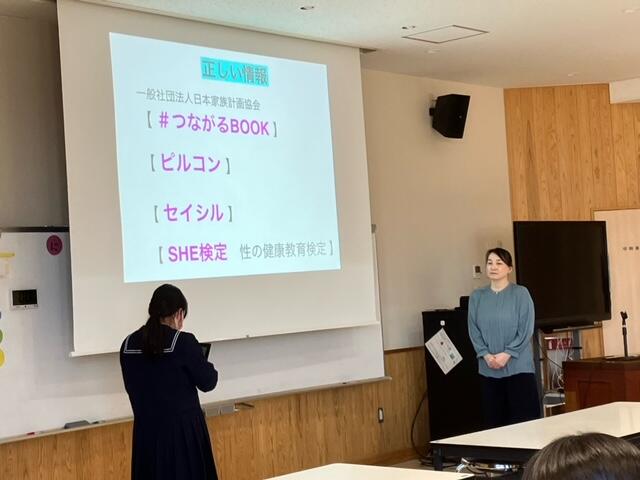

2月17日、3月5日 性に関する教育講演

2月17日(月)熊本県助産師会 助産師 加治美由起先生から、1・3年生を対象に、3月5日(水)金子陽子先生から2年生を対象に性に関する教育講話を実施していただきました。内容は「生命誕生といのちの大切さ」「中学校を卒業する皆さんへ伝えたい生と性」等をテーマとして講話がありました。

命の始まりは、自分の誕生日ではなくもっと前の生まれる約38週前、その大きさは0.1㎜。母親自身が妊娠に気づいく頃の胎児の大きさはお米一粒の大きさであること。それから胎児の成長と母親のお腹の大きさの変化の様子を図で説明されました。人類はみな子宮から生まれたのです!

皆さんの誕生日は、母親が命がけで皆さんを産み、皆さんも命がけで生まれたこと。生まれてから皆さんは毎日誰かに抱っこされ、守られてきたこと。家族の愛情いっぱいの中で育ってきたのです!

このほか、中学3年生には生殖可能な身体、つまり妊娠について、その責任とその具体的な内容。さらに、人工妊娠中絶、性感染症等にも触れられました。

最後に、「性ってなんだろう」心+生=性。心が生きると書いて性。未来のことまで話し合える関係を!自分の命や相手の命を守る力、SOSを出す力が必要などデートDV等についても講話をされました。

生と性はこれから生きていくで最も大切なこと。その自覚の持ちながら生徒たちは真剣に聞き入り、学びを深めていました。

2月6日 新入生体験入学

2月6日に新入生説明会を行いました。当日は来年度の1年生とその

保護者の皆様方に西原中学校に来ていただき、中学校生活についての

説明を行いました。

前半は、児童と保護者に分かれて、児童は本校の生徒会役員の案内の

もと学校見学を行った後、体育館でレクリエーションを行いました。

とても盛り上がりました。

保護者の皆様には校長や教務主任より、中学校での目標や生活につい

て説明を行いました。後半は、児童と保護者一緒になって生徒会が学

校生活についてのプレゼンを行った後、情報モラルについてのオンデ

マンド講座を視聴してもらいました。

いよいよ春から中学校生活が始まる新入生。充実したものとなるよう

しっかりと中学校も準備を整えていきたいと思います。

1月29日 総合的な学習の時間(縦割班活動)

熊本地震について講話を聴く班 栽培したコキア(ほうき草)でほうきを作成する班

西原中学校のすばらしいところや課題を生徒全員で考えることを目的に、1年生から3年生までの縦割班で総合的な学

習の時間で取り組んでいます。

各班が掲げている課題解決をめざし、地域や行政等の専門的な方々を生徒自ら交渉して、ゲストティーチャーとして

お招きして、自分たちの学びを深め、探究学習に取り組んでいます。(SDGsとSTEAM教育の視点での取組)

各班がこれからどのような活動をして、課題を解決しながら、どのような成果を得、それをどう発信していくのか

楽しみにしています。

そして、この時間を生徒たちが、楽しそうに、意欲的に取り組み、過ごしながら学年間の親睦を深めていることが何

よりも嬉しいことです。

防災食を作成する班 行政の方々と震災復興記念館について構想する班

1月17日 第2回西原村子ども未来会議

1月17日、西原中学校ランチルームに西原中生徒会、山西小、河原小の児童会の皆さんが一堂に会し、また、オブザーバーとして村議会議員、教育委員、各学校の学校運営委員の皆様をお迎えして、第2回西原村子ども未来会議を実施しました。さらに3年生以上の児童生徒の皆さんは各教室とランチルームをオンラインで結びました。

はじめに、ランチルームから各代表が、あいさつ運動など各学校が頑張った2学期の取組について報告しました。次に中学生によるアイスブレイクを行い、楽しい雰囲気のもと、小学生の皆さんから中学生に向けて質問コーナーを設けました。

小学生からオンラインによる質問に対して、中学生が各教室から回答するというまさにICTを駆使した会議となりました。例えば、「効果的な学習はどうすればいいですか?」という小学生からの質問に対して、中学3年生から、自学ノートの効果的な取り組み方についてアドバイスがありました。さらに「まとまりのある学級になるためにはどうすればいいですか?」という質問には、誕生日を祝うメッセージを黒板に書いたり、牛乳乾杯したりしていることを伝えていました。小学生の皆さんは、中学生からのアドバイスを聞き、「自分たちも取り組んでみたいです。」などたくさんの感想や意見の返しをオンラインで発表していました。令和4年度に決議された未来会議のステップアップ宣言「発表者が自信のもてる返しをしよう」となる返しが次々と出され、村内の小中学生が一体感を感じることができた未来会議でした。

1月 生徒会新執行部発足

去る12月10日に行われた生徒会選挙によって、新たに1,2年生7名が新生徒会役員となりました。

その後、役職の互選を経て、1月8日の3学期始業式の日に生徒会役員引継ぎ式を行いました。

新生徒会長からは、就任の挨拶で生徒会目標を「西中を誰もが過ごしやすい雰囲気に」と設定し、「あなた

が主人公~西中という舞台で~」というスローガンのもと、全校生徒で一緒に楽しく活気あふれる学校にし

たいと力強く宣言しました。

新生徒会役員に選ばれてから1ヶ月、西中の未来を考え、ともに過ごす仲間を思って導いた素晴らしい目標

だと思います。

今まで、西中をしっかりと支えてくれた旧生徒会の土台のもと、新たな西中づくりに邁進していきます。

11月27日 西原村学校人権同和教育部会授業研究会

11月27日(水)、西原村学校人権同和教育部会の授業研究会が本校で行われました。

当日は、山西小学校、河原小学校の先生方、保育園、教育委員会からも参観いただき、

1年生と2年生の「人権教育」の授業を行いました。

1年生では、「人の値うち」という資料から、予断と偏見により差別は生み出されていく

ということを考えました。

2年生では、「水平社宣言」から、差別を受けた人々が差別にどのように立ち向かってい

ったのかを考えました。

西原中では部落差別(同和問題)をはじめとする様々な人権問題の学習を通して、自分た

ちの身の回りに潜む差別に気づき正していく心情を育み、差別のない社会をつくるために

自ら発信できる生徒の育成を目指していきたいと思います。

11月縦割班いもほり活動

11月6日(水)、6月に苗植えをしたサツマイモの収穫を行いました。当日は天気もよく、絶好の「芋掘り日和」

の中、縦割班活動で収穫しました。収穫したサツマイモをどのような形で活用していくかは、今後、やはり縦割班

で進めている「総合的な学習の時間」の探究活動のなかでしっかりと考えていきたいと思います。

上述しましたが、「総合的な学習の時間」では、西原中学校や西原村が持続可能な(SDG’sの視点)ものであるよう

に、様々な角度から探究していきます。テーマの中には「観光資源の開発」や「西原村の歴史、伝統を広める」など、

西原村の活性化につなげていきたいと考えているものもあります。探究の過程で、村民の皆様にお話を伺ったり、ご

協力いただいたりすることがあると思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

10月18日 阿蘇郡市中学校体育連盟駅伝大会

10月18日に阿蘇郡市中学校体育連盟駅伝大会が阿蘇農村運動公園あぴかにて開催されました。当日は気温が高く汗ばむようなコンディションでしたが、各学校の精一杯疾走する選手の姿がありました。その中で、本校女子チームが優勝し、2連覇を達成。男子はAチームが3位、Bチームが12位と大健闘を見せ、それぞれのチームが掲げていた目標を見事に達成することができました。女子チームは阿蘇郡市の代表として、また西中のプライドをかけて、11月8日に天草市である県中体連駅伝大会に出場します。

10月17日 国際貢献講演 マゴソスクール早川千晶さん来校

ケニア在住36年、マゴソスクールの主宰者の早川千晶さんが本校に来校され、すばらしい講演をしていただきました。とてもバイタリティのある方で、目の前にいるストリートチルドレンをほっておけない、その子たちにまず給食をとの思いで、現地の親友(やはりストリートチルドレンだった方)と共同で学校(マゴソスクール)を設立されました。今ではたくさんの卒業生を輩出し、その人たちがさらに先生になって身寄りのない子たちを支援していくという好循環を生み出されました。早川さんの生き様に学ぶことがたくさんある講演会でした。

9月30日 スクールロイヤーによる「いじめ防止授業」

弁護士でスクールロイヤーの村田晃一先生をお招きして、「いじめ防止授業」を実施しました。

いじめ問題やスマフォ危険について法的な視点や道徳的な観点から約1時間の講話があり、生徒

のみなさんは真剣に聞いていました。

村田先生から「許されるいじめはある?」という質問がありましたが、いかなる場合でも許され

るいじめはないことを、人権や法に基づく事例から説明され、生徒たちは納得しながら聞いてい

ました。まずいじめが起こらないようにお互いを知り、理解し、相手の立場を想像できる力をも

つことが大事であること、SNSの危険性を常に考えながらスマフォを使用すること、万が一ト

ラブルになったときはすぐに保護者や先生に相談することなどのアドバイスをいただきました。

このことを普段の生活に生かしてほしいと思います。

9月 ふるさと塾「民の子塾(職場体験学習)」「里の子塾(農業体験学習)」

中2民の子塾(職業体験学習) 中1里の子塾(農業体験学習)

9月24日(火)~27日(金)の4日間、村内を中心に22の事業所にお世話になり、2年生の

「民の子塾」(職場体験学習)が行われました。

将来に向けた職業観を養ううえで非常に大切な学びの場であり、それぞれの事業所の“仕事人”の方々

と働く経験は、とても有意義で貴重な経験となりました。

また、9月25日(水)~27日(金)の3日間、村内の19の農家さんのご協力のもと、1年生の

「里の子塾」(農業体験学習)も行われました。農業を通して西原村の良さを再発見するとともに、

地元でがんばられている農家の方々との交流の中で、人々の食を支える農業の大切さやご苦労を学ぶ

とともに、我がふるさとに誇りを持ったようでした。

お忙しい時期に本校の生徒を受け入れてくださり、

ご指導いただきました事業所、農家の皆様ありがとうございました。

9月11日~13日 修学旅行(沖縄方面)

2年生は、9月11日~13日までの2泊3日で、沖縄県へ修学旅行に行ってきました。

心配された台風の影響もほとんどなく、雨も降らず天気に恵まれました。

1日目は、平和の礎、ひめゆり塔での語り部さんの講話、ガマ体験など実際に目で見て、

聞いて、平和の尊さを実感しました。

2日目は、沖縄ならではの体験をしたり、美ら海水族館でのダイナミックなジンベイザメ

を見たり、ホテル海水浴を楽しんだりしました。

3日目は、アメリカンビレッジでの買い物や食事を班ごとで楽しんだあと、帰路につきま

した。

2年生の協力し合う行動により、病気やけがもなく無事に終了することができました。

令和6年9月2日(月)縦割班対抗 美化コンクール!

9月2日(月)の6校時に全校生徒でグラウンドの美化作業を行いました。もともと前の週に予定していましたが、台風10号の影響で1週間延ばしました。当日はグラウンドの雑草の他にも台風で飛んできた葉っぱや木の枝などの片付けもあり、仕事量は多かったのですが、縦割班活動で班ごとにどれだけ多く取った草や木の枝等を集められるか競いながら、30分間一生懸命に取り組みました。

「自分たちが学ぶ場所は、自分たちで美しく」という気持ちを持ち、校内を美しく保つことで、愛校心が生まれ、愛する学校で学ぶことで力がつくと思います。自ら気づき、考え、行動できる西中生であれ!

令和6年8月26日 2学期スタート!

次々とお返しのことばが続きます 発表する人に自然と体を向ける姿

今日は2学期スタートの日です。久しぶりに登校してきた生徒たちは、友との再会にうれしそうであり、みんなの

笑顔と楽しい声が校舎内にあふれていました。暑い中でしたが、みんなで掃除を頑張り、きれいになった環境で、始

業式を行いました。

はじめに、各学年の代表及び執行部代表の4名から、1学期や夏休みの振り返りとともに、2学期に向けての目標

を発表してくれました。

○1学期は平等に友だちに接することができないときがあったので、2学期は公平に接して、助け合っていきたい。

○JRCのリーダーシップトレーニングに参加し、学んだことを計画的に西原中学校で生かしていきたい。

○委員会や部活動を3年間やり抜いたことを生かして、最後の中学校生活を頑張っていきたい。

○もっと高いレベルを目指すためにまず自分たちが手本になれること、そしてあいさつや2分前着席など当たり前のこ

とを当たり前に西中全体で取り組んでいくことが大切である。 などなど

すばらしい意見発表でした。それに対して、意見を聞いた生徒からは「自分も同じようなことがあったので、注意し

たいです」「自分も頑張っていきたいです」など次々とお返しの意見がありました。このときも誰ともなく、自然

に、発表する人に体を向けて聞いている生徒たちで、たいへん感心しました。

2学期もみんなで力を合わせて、笑顔の絶えない、楽しい西原中学校をつくっていきましょう!!

7月17日「人権集会~きずなを深める集会~」

7月17日に「人権集会~きずなを深める集会~」を実施するにあたり、いじめについて各学級で学活の時間に話し合ってきました。その中で、各学級の現状を出し合い、課題を明らかにしました。その課題を解決するための具体的方法と学級人権宣言を人権集会で採択しました。各学級の人権宣言についてご紹介します。

《学級人権宣言》

3年1組「他人事とは考えず人の痛みがわかるようになる」

3年2組「他人のことを否定しない、批判しない、非難しない」

2年1組「みんなが発表しやすいあたたかい雰囲気をつくる」

2年2組「相手のことを知り思いやりのある発言や行動をします」

1年1組「全員が笑顔で安心して過ごせる学級を目指します」

1年2組「人が嫌だと思うことは絶対しません」

※各学級の発表に対して「他の学級の課題やそれを解決する方法を聞いて、自分も心がけたい」などたくさんの返しの意見があり、みな真剣に意見交流しました。

7月2日 Riccarton High Schoolとのオンライン交流

代表あいさつ オンラインで西原中とRiccarton校がつながる 班ごとで楽しく交流

7月2日、ニュージーランドの首都クライストチャーチにあるRiccarton High Schoolの10年生(中3)と本校の中3の生徒がオンラインで交流を行いました。はじめは緊張していましたが、画面をとおしてお互いに自己紹介したり、クイズを出し合ったりして、初対面とは思えないほど楽しく交流していました。

今回の交流をきっかけに両校の生徒同士が親睦を深め、友情を育むとともに、互いの国や文化、習慣を尊重する心情を育てていきたいと思います。

熊日新聞で紹介されました。

6月27日 命の大切さを学ぶ教室

6月27日、熊本県警広報県民課のご協力のもと、事件事故被害者遺族の米村州弘(くにひろ)さんを迎え、「命の大切さを学ぶ教室」と題して講演を行っていただきました。事件で娘さんを亡くされた時の気持ちや、それ以降21年間心から笑えないつらさなど、実体験を一生懸命語っていただきました。そして、子供たちには「自分の命を守って、毎日を楽しい時間にしてほしい」「自分が生き続けることが、周りの幸せになる」といったメッセージをもらいました。最後に生徒会長が、「家族を悲しませないように、命を大切にしたい」と謝辞を伝え、閉会しました。命を大切にし、人を大切にする気持ちを育み、持ち続けていく西中生であってほしいと思います。

6月10日 いも苗植え

6月10日、全校生徒による「さつまいもの苗植え」を行いました。学校運営協議会委員の方々や地元農家のご協力のもと、学校近くの畑にさつまいもを植え付けることができました。今年度、西原中では1年生から3年生までを「縦割り班」にして活動を行う機会を多く設けています。今回のいも植えも3学年一緒に、3年生が1、2年生をリードしながら行いました。みんな久しぶりの土いじりに楽しそうに勤しみ、よいストレス発散になっているようでした。秋の収穫時には、秋の味覚を堪能できることを楽しみにして、さつまいもの成長を見守っていきます。

5月8日 生徒総会

5月8日、西原中学校生徒総会が行われました。各委員会は委員長を中心に今年度の活動を考え、総会に諮りました。各クラスより年間計画や活動内容に関して、質問や建設的な意見等が多く出されたので、今後、さらによい活動につながっていくものと思います。また、総会では「いじめ撲滅宣言」「絆プロジェクト」についても採択されました。1年の始まりに学校全体としての方向性を決めましたので、よりよい西原中を生徒みんなでつくり上げるという目標に向かって一歩一歩前進していきます。

4月9日 第64回西原村立西原中学校入学式

4月9日、春らしい爽やかな青空の下、第64回入学式が行われました。新入生代表の力強い誓いの言葉とともに新入生71名が西原中学校の生徒としての一歩を踏みだしました。昨年度に引き続き、西原中学校の学校教育目標は、Smile(笑顔あふれる)、Dream(夢を実現する)、Going Together(共に進み、みんなで生きる)、Students first!(主役は君たち!)の頭文字を取った「西原中SDGS」です。「自ら考え、主体的に行動する」を合い言葉に、全校生徒207名、職員27名でがんばります!今年度の西原中学校もどうぞよろしくお願いいたします。

2月10日(土)冬あかり

第23回「冬あかり」キャンドルシェード作品コンクール入賞作品

2月10日に実施されました「冬あかり」では、本校1年生が作成

したキャンドルシェードから3つの作品が入賞作品として選ばれま

した。

1年全員の作品は、下の写真の一番手前に飾られ、とても幻想的で

美しかったです。

この灯火には、令和6年能登半島地震で被災された皆様が一日も早く平穏な

日々を取り戻されますことを、熊本地震を経験した私たちからの願いと思い

が込められています。

2月9日(金)救命救急法学習2(万一に備えよ!)

今回も日本赤十字社熊本県支部から、指導員の先生においでいただきました。

胸骨圧迫、人工呼吸、AED(自動体外式除細動器)を使った心肺蘇生の方法

について、2年2組及び1年全員が緊張感をもって真剣に講習を受けました。

前回に続き、本校生徒が実際に訓練できるように機材等の準備、講義を実施

いただきました日本赤十字社熊本支部の皆様には心から感謝申し上げます。

あいさつ運動クラスリレー2

2の2 (2/8)

2年2組もあいさつ運動クラスリレーを頑張っています。

自分たちから取り組もうとする姿勢がすばらしいです。

あいさつのリレーが続きます!

あいさつ運動クラスリレー

1の1(1/31)

1学期から取り組んでいる「あいさつ運動クラスリレー」は、

生徒たちと先生たちの主体的な活動のもと、3学期も続いて

います。爽やかなあいさつを西原中から発信しよう!

1月31日(水)救命救急法学習(万一に備えよ!)

日本赤十字社熊本県支部から、指導員の先生においでいただき、胸骨圧迫

や人工呼吸の方法、AED(自動体外式除細動器)を使った心肺蘇生の方法に

ついて、2年1組及び3年全員が講習を受けました。

緊急時に対応する力は、訓練することで身に付けることができます。生徒

のみなさんは、お互いにどうすべきかを考えながら、意見や気付きを伝え合

い真剣に取り組んでいました。

(2/9(金)に、1年全員及び2の2が講習を受ける予定です。)

1月26日(金)「熊本の学び」研究発表会 公開授業

令和4・5年度熊本県教育委員会指定 「熊本の学び」研究指定地域研究発表会

研究主題

「新たな知」をひらく学びへ ~自ら問いを発し、学び続ける子供の育成~

令和6年1月26日(金)

1年数学「データの分析と活用」の授業の様子

1年生は、2010年と2023年の1月の気温データについてどのような傾向

や特徴があるのかを分析したり、判断したりしてお互いにその傾向を説明し合い

ました。その分析結果から、1年生が取り組んでいるSDGsの取組(地球温暖化)

にも関連する内容でした。

2年総合的な学習の時間「SDGsの取組~持続可能な西原中学校~」の授業の様子

古本のバザーや制服の見直しをテーマにしている2つのグループが、その目的や今後どの

ようなことに取り組むのかを発表しました。他のグループや会場にいらっしゃる方々から

疑問点や意見を聞き、今後の計画に生かすための情報を収集しました。

1月17日(水)地震・火災避難訓練

今日は、阪神淡路大震災から29年目にあたる1月17日です。

本校では、地震とそれによる火災発生を想定した避難訓練を実施しました。避難訓練については17日に実施することを生徒や先生に伝えしていましたが、どの時間帯かは全く知らせずに実施いたしました。

今回は、みんながバラバラになっている昼休みに、敢えて訓練を実施してみました。まず、地震発生の緊急放送をすると、生徒の皆さんは机などに一時避難し、頭や体を守っていました。揺れが収まったところで、階段下倉庫から火災が発生したことを放送で知らせました。生徒の皆さんは冷静に、火元からなるべく離れた場所から体を低くして真剣な態度で避難できました。私たち教職員にとりましても、緊急時にどう行動すべきか確認することができました。

地震や火災などは、いつどこで起こるか予想できません。万一のときは、今回の訓練を生かして「命」を守る行動をしましょう。