2022年5月の記事一覧

休日の予定を伝えたり、だずねたりしよう!!(2年英語)

休日の予定を伝えたり、だずねたりしよう!!(2年英語)

|

|

|

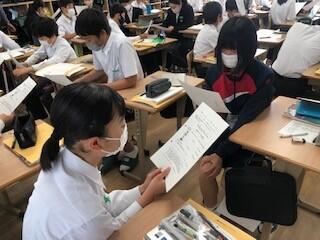

本日(6日)の1校時、2年2組の英語では、「休日の予定を伝えたり、だずねたりすることができる」というねらいで授業があっていました。担当は、東野 先生に小学校からの兼務の 岡田 先生に加え、ALTのラルフ 先生もいて、3人のT・Tで行われていました(2年生の英語は、今後コース分けをし、少人数指導を行う予定です)。

文法的には「be going to ~(~をする予定です)」の使い方の学習ですが、実際、東野 先生とラルフ 先生が、デモンストレーションを行ったのち、生徒たちはペアになって、あらかじめ考えてきた休日の予定を英語で伝えたり、たずねたりしていました。

それにしても、今の英語の授業って日本語を使わないですよね。いろいろな指示も、ほとんどがクラスルームイングリッシュで進みます。それで何をするのか分かっているのかと、英語に不慣れな私(校長)は心配してしまいますが、生徒たちはちゃんと分かっているようで、指示通り動いています。本来、コミュニケーションとは、一言一句、意味が完全に理解できなくても(何となく)通じれば成立するものですよね。その「何となく」こそ、慣れによって培われるものかもしれません。

実は、東野 先生は、本年度、県教育庁の義務教育課が実施する「中学校英語授業づくりプロジェクト」の授業づくり推進教員に推薦している前途有望な英語教師です。また、同じく英語担当の 別府 先生は、「菊池の風」推進事業の授業公開者ともなっている菊池教育事務所お墨付きの先生です。その上、ベテランで昨年度の英語(県学調)の好結果の立役者である 深見 先生、小学校からの兼務で授業をしていただく 岡田 先生、ALTのラルフ先生もいますし、今年度は初任者研修拠点校指導教員ですが、昨年度の6年生(現1年生)の英語を担当した 坂本 先生のサポートもあります。とても充実した英語スタッフなので、すでに県平均を超えている生徒たちの英語力が、さらもパワーアップするのではないかと、校長は大きな期待をしているところです。

不戦の誓い(3年社会)

不戦の誓い(3年社会)

|

|

|

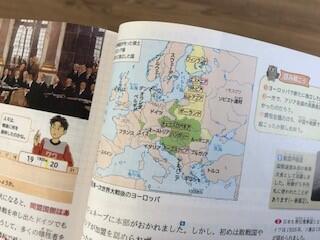

先週に引き続き3年生の社会科の様子をのぞいてみると(校長は社会科の教員だったもので‥‥)、「不戦の誓い」というタイトルの学習をしていました。具体的に言うと、第一次世界大戦後のベルサイユ体制についての学習です。

喜納 先生は、対面授業においてもTeamsを用い、電子黒板に提示するものと同じ資料をタブレットPCに共有して授業を進められます。手元で資料や指示を確認しながら学習できるので、生徒たちは、今自分がすべきことが明確となりますので、「これはいいな!」と思います。また、その資料は各自のタブレットにダウンロードして復習や家庭学習にも使えるそうで、生徒たちに実力をつける工夫をされているなとも感じています。

ところで右の写真は、第1次世界大戦後に「民族自決の原則」に基づき、数多くの独立国が生まれたことを読み取るためのヨーロッパの地図資料です。生徒たちは読み取った結果を意見交換し合った後、発表しました。発表した生徒からは、「東ヨーロッパや旧ロシア領に独立国が多い。」と、高校入試の記述式問題であれば、完璧の回答が出ました。今年の3年生なら、「なぜ、そうなったのか?」や「それは、以後どのよう影響を与えたのか?」まで考えさせても、それなりの議論ができそうだと思います。他民族が混住する地域で、1つの民族が自決を唱え独立したらどうなるのか? 現在のロシア・ウクライナ戦争の背景とも重なります。「不戦の誓い」は全く無視されているのが、現代の国際社会と言ってもよいでしょう。

「日本人でよかった。」、「日本に生まれてよかった。」今日のような歴史の内容を深く学べば、そんな発想になっても不自然ではありません。ただし、その上で国際社会にはおいて日本は何をなすべきか、日本人はどう生きるべきか、なども考えられるようになったらと思います。

俳句を作ろう(3年国語)

俳句を作ろう(3年国語)

|

|

|

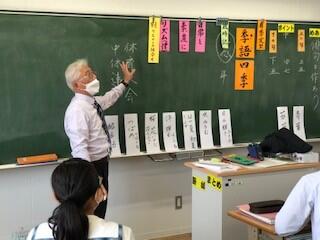

現在、3年生は俳句の学習をしています。本日(5/2)の3校時、3年3組は単元の3時間目で、自分で実際に俳句の作品を作ってみる学習活動のところでした。

ご承知のとおり、俳句は五・七・五の十七音の中に季語を入れ、自然の風景や人の心情を表すものです。最近は「プレバト」で、夏井先生が芸能人が詠んだ句をバッサリ切るのがお馴染みになっていますね。

まずは材料集めからということで、生徒たちは付箋紙に思いつく語句を書いていました。渕上 修一 先生の話では、それらを並べ替えたり、語句を削ったりして、俳句に仕上げていくそうです。今なら「中体連」「体育大会」など、中学生ならではの素材に溢れていますが、俳句の中に「中体連」や「体育大会」と書かずに、「中体連」や「体育大会」をモチーフにした句とするのが難しいところです。その分、できれば深みや趣きのある句となるのでしょう。どんな作品ができるか楽しみです。