2021年11月の記事一覧

熱量と電力の関係(2年理科)

熱量と電力の関係(2年理科)

|

|

|

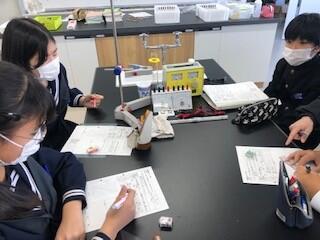

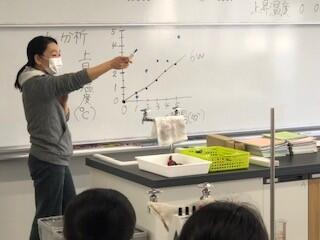

本日(25日)の2校時、理科室では2年2組が理科の授業で実験をしていました。

内容は「電流によって発生する熱量と電力の関係」を実験によって調べるというもので、実験で得たデータをグラフ化し、考察するというものでした。実験には当然「誤差」というものあり、それをどう解釈し法則性を見つけるかということがポイントですが、教師からのその問いかけにもすぐに反応していました。このように2年2組は2年生の中でも特に元気の良いクラスで、雰囲気にのってくれるので授業はやりやすいクラスだと思います。ただし、そういう反応のよい生徒のペースで授業がポンポン進んでいくと、じっくり考えたい生徒や理解に時間がかかる生徒は、学びのチャンスを減らすことになる心配はあります。これは教師が発問を工夫することでずいぶん解消するものではありますが、生徒たち自身も2年2組の良さを大事にしつつ、手際よくさっさと進めるところ、じっくり深く考えるところのメリハリをつけてくれたら、さらに良いクラスになりそうな気がしています。

第1学年の人権学習(部落差別問題学習)

第1学年の人権学習(部落差別問題学習)

|

|

|

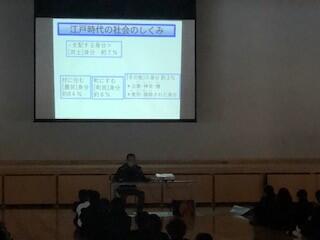

本日(25日)の1校時、1年生は体育館に全クラス集合し、合同の人権学習を行っていました。

後期後半(従前の2学期)の人権学習は、「部落差別問題学習」を中心に進めることになっています。本校では「ハンセン病問題」を一つの柱として人権学習をおこなっていくことは、様々な場面でアナウンスしていますが、「部落差別問題学習」は、言わずもがなのもう一つの柱であり、これまで合志市立小中学校が積み重ねてきた知見や成果を踏まえ、本校でもしっかり取り組んでいきたいと考えています。

本日はその学習の第1時間目として、部落差別問題の歴史を正しく認識するため、第1学年主任で社会科担当の町田教諭が一斉に学習指導を行いました。これには、小学校でも部落差別問題は学習しているものの、複数の小学校から集まってきているため、学習のスタート地点を揃える意味合いもあります。

歴史は「ただ学ぶ」だけではなく、「正しく学ぶ」ことがとても重要であると私(校長)は考えています。なぜなら歴史というものは、時の為政者等によって割と簡単に歪曲やねつ造ができるものであり、それゆえに時には「歴史認識」という言葉で国際問題になったりすることさえあるからです。本校では、文部科学省や熊本県教育委員会の見解を踏まえ、最新の歴史研究に基づいて中立かつ公正に人権学習を進めていきたいと考えています。そういった意味でも、同じ社会科の教師として校長が最も信頼している町田教諭が、今回の人権学習をスタートさせてくれたことにとても安心と頼りがいを感じているところです。

なおこの学習場面でも、理由あって学校に来れていない生徒や新型コロナウイルス係る用心等のため休んでいる生徒へ向け、オンラインでの授業配信を行っています。

道徳(1の3)の大研

道徳(1の3)の大研

|

|

|

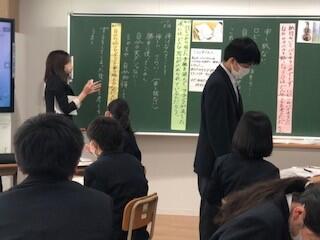

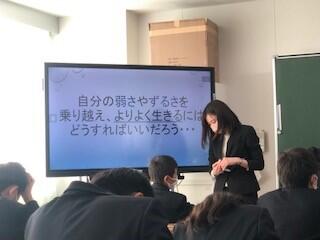

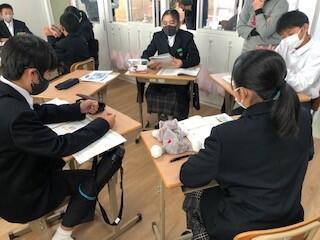

本日(24日)の5校時、1年3組で道徳の研究授業(大研)を行いました。「大研」とは、学校の全教職員が授業を参観し、その後の授業研究会に参観する研究授業のことを言います。ちなみに、それが学年部単位であれば「中研」、それより小規模であれば「小研」となります。

本日の授業は、担任の矢野教諭が挑戦しました。これは初任者研修の一環でもあるのですが、授業そのものは初任者とは思えないほどなかなかのもの。特にいいなと思った点は、授業のテンポが良いこと、教師の口調や表情が豊かで授業にメリハリがあること、生徒の意見の拾い上げやその意見への反応(共感や支持)がうまいこと、等が挙げられます。また、1の3の生徒たちを見ていて感心したことは、生徒が発表する時、多くの生徒が発表するその生徒の方を見て聞いていることでした。

もちろん道徳の授業として見た場合は、まだまだ課題はあるのかもしれません。とりわけ新しい教育課程における特別な教科「道徳」の授業(考え議論する道徳)をいかに充実させるかは、教職員全員の課題で、このことについては、授業研究会で協議を深めたところです。矢野教諭自身も、先輩教師のアドバイス等を参考にしながら、さらに授業の力量を高めてくれるものと思っています。

書道の授業

書道の授業

|

|

|

本日(24日)の3校時に3階行くと、1年2組と2年3組で書道の授業があっていました。

これは合志市の文化祭に出品する作品を書いているそうで、ここ1週間の国語は「書道週間」になるとのことです。題材は1年生が「月光」、2年生が「豊かな心」です。書道もピアノと同じように習い事をしている人はそうでない人との間にアドバンテージがあるようですし、やはり美しい字を書く人は姿勢がよく、肘が上がっていて、体全体で書いているかのように見えます。

茶道・華道、柔道・剣道のように、「書」も「道」がつく日本の伝統文化であり、書道作品 = 芸術作品です。本校で、書の達人と言えば 橋爪 養護教諭で、いろんな掲示物を「書」で作っていただいています。文字をパソコンで作成し、プリンターで印刷してしまいがちな時代ですが、同じ掲示物でも、やはり「真筆」には味わいと価値がありますね。生徒たちにもこのような機会を通じて日本文化の良さを感じて欲しいと思っています。

熊日新聞の取材(新聞コンクールの入賞)

熊日新聞の取材(新聞コンクールの入賞)

|

|

|

ビッグなニュースが飛び込んできました。2年生の総合的な学習の時間で、壁新聞グループが取り組んだ作品を2021熊日新聞コンクール中学新聞の部に出品していましたが、なんとその結果は、熊日賞・最優秀賞・優秀賞(第1~3席)を受賞するという快挙でした(トップページのトピックにも掲載しています)。

それを受けて、熊日新聞合志支局の深川記者が、熊日賞を受賞した「楓の誇り」(2年1組作品)について、作成した7人の生徒への取材に来られていました。

このことが新聞に載るのは数日後になるとのことです。私(校長)も指導した光永教諭とともに取材に立ち会いましたが、どのようなことを聞かれたかは、新聞記事を見てのお楽しみということにしておきましょう。この取材を受けた時の生徒たちの受け答えも新聞に負けないぐらい立派で、そういう生徒たちの姿こそ「楓の誇り」だと私は感じました。また、2年2組と2年3組の作品も最優秀賞・優秀賞で、甲乙付け難い立派な作品だったことはもちろんですし、作成にかけた情熱や努力は全く引けを取らなかったと思います。

なお、表彰式は12月4日(土)に熊日新聞本社で行われ、作品はしばらく本社に展示されるとのことでした。

【11/26追記】新聞記事のテキストは以下のとおりです。

|

新聞コンクール・中学の部 熊日賞に合志楓の森中 2021熊日新聞コンクール中学新聞の部 「2021熊日新聞コンクール中学新聞の部」の審査が18日、熊本市中央区世安町の熊本日日新聞社であり、グランプリの熊日賞に、今春開校した合志市立合志楓[かえで]の森中2年1組の「楓の誇り」を選んだ。次点の最優秀賞は、同中2年2組の「楓の未来」だった。 ●入賞作品 努力の結晶、作品は誇り |