2022年10月の記事一覧

合唱コンクールのプレコンクール(1年)

合唱コンクールのプレコンクール(1年)

|

|

|

昨日(27日)、1年生は11月11日(土)に開催される合唱コンクール(学習発表会)のプレコンクールを行いました。

今回のコンクールは、1年生はもちろんのこと、コロナ禍のため昨年度は開催できなかったので、合志楓の森中学校初の行事となります。合唱コンクールとはどのような雰囲気なのか、また他のクラスの歌声はどうなのか、等あまり分かっていない状況です。そこで、事前にプレコンクールを行い、生徒たちのモチベーションをあげようと実施しました。

1年生は声変わり途中の男子生徒も多く、正直言ってまだまだ感は否めませんが、これをきっかけにより練習に熱が入り、本番までにより洗練された歌声に仕上がっていくことを期待しています。

なお、2年生は本日、プレコンクールを実施することになっています。

生徒会の役員選挙が始まりました

生徒会の役員選挙が始まりました

|

|

|

本年度も生徒会役員選挙の時期になりました。合志楓の森中学校の第2期の執行部役員を選出する選挙は、11月4日(金)の討論会及び投開票に向け、昨日(27日)からすでに選挙戦が始まっています。

左の写真は、3階の展示スペースに掲示してある立候補者のポスターです。まるで本物の国政・地方選挙のポスター掲示板かと間違えるぐらいよくできていると思いませんか。その他、選挙公約、選挙公報など、計画から作成、掲示、運営まで、選挙管理委員長の 坂口 君を中心に、全て生徒たちがやってくれています。

一方、各学級からの立候補者や応援の生徒たちは、朝の登校時間に東門やみんなの玄関の北側入り口で、選挙運動をやっています。また、来週は、昼休みのオンライン放送を使って放送演説も行う予定です。

このように生徒会選挙が盛り上がることは、生徒たち一人一人の「自分たちで学校を創っていく」という意識につながり、とても好ましいことだと考えています。また、将来の日本社会を支える良識ある公民を育てる上でも、とても大切な経験になっているのではないでしょうか。

なお、小学校のHPにも 角田 校長先生が記事を掲載してくださっていましたので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

ローテーション道徳(1年)

ローテーション道徳(1年)

|

|

|

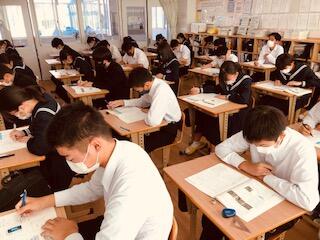

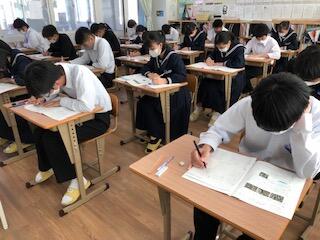

2年部に引き続き、先週から1年部でも「ローテーション道徳」を実施しています。今回も、私(校長)はローテーションに「かてて」もらい、私は「使って大丈夫?」という資料で「自他の権利と法の遵守」という内容項目の授業を担当させていただくことになりました。

私は、先週は1年3組で実施し、本日(25日)は1年2組で授業を行いました。先週の授業もそうでしたが、本年度の1年生はとてもよく発表しますね。またその発表内容も、言葉(文章)がしっかりしていて、教師からの問いに適切に対応した内容が多いです。

今回の授業で扱った「著作権法」上の様々な問題は、生徒たちがこれからネット社会を生きていく上で、切り離して考えることのできない事柄です。そういう問題に向き合うきっかけとなる授業になっていたら嬉しいです。

共通テスト(3年生)

共通テスト(3年生)

|

|

|

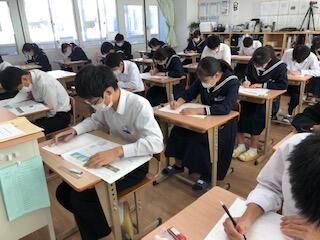

本日(25日)と明日(26日)、県下一斉に中学校第3学年えは共通テストが実施されています。

共通テストは、公立高校入試と全く同じ日程で、本日(1日目)が国語・理科・英語、明日(2日目)が社会・数学の順序で実施し、その結果は、進路選択のための重要な資料となりなす。

写真は2校時の理科の場面(左から1組、2組、3組)ですが、そのクラスの生徒たちの高校入試本番さながらに、緊張感を持ってテストを受けていました。各教科を担当する先生方の話によると、本日の3教科については、とても難易度の高い問題が多かったそうです。学年主任の 深水 先生からも、年々その傾向が強くなってきていると聞きましたが、みんな同じ問題を解いているのですから条件は同じです。

しかし、一般にテストが難しい時は、「学力の高い生徒にとって不利(学力の高い低いに関係なくみんなできない)」とも言われており、優秀な本校の3年生の出来映えがどうだったか気になるところです。また、進路選択の際、慎重な判断になる傾向はあるかもしれません。

とにかく明日まで、自分の今現在の実力をしっかり確かめるため、精一杯テストを受けてほしいと思っています。

合志市総合防災訓練

合志市総合防災訓練

|

|

|

|

|

|

|

|

|

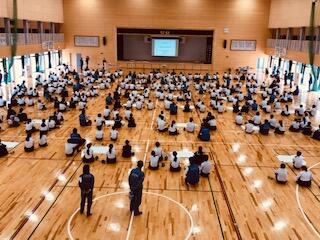

本日(23日)、合志楓の森小学校・中学校を会場に、令和4年度合志市総合防災訓練が実施されました。

まず、8:40から、地震及び地震に伴う火災発生を想定した避難訓練(運動場へ避難)が行われました。前回の火災の避難訓練の時と比べると、おしゃべりとしたり笑っていたりするのは、小中学生に関係なくほとんど見られず、真剣な訓練態度だったと思います。ただ、防火扉や防火シャッターが閉まっているところで、避難の列が詰まるので、避難を急ぐあまり前の人を押したりしないよう注意してほしいと思いました(講評で指導しました)。

続いてそのままグラウンドで、本校校舎屋上で行われた「ヘリ救出デモ」を見学しました。要救出者役としては 中島 教育長と小学校の角田 校長のお2人が選ばれ(私は高所恐怖症なので辞退しました)、見事に吊り上げられ、無事救助されました。

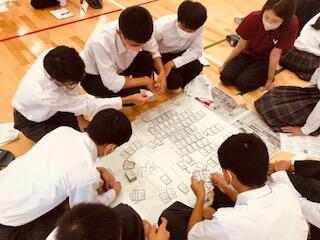

その後、小学生は主に屋外で災害関連・避難所関連の展示のスタンプラリー、中学生は体育館で避難所運営ゲームを体験しました。中学校が行った「避難所開設運営訓練」は、熊本大学工学部の竹内 教授を講師に、縦割りの各班に防災士の皆様が1班1人ついていただき、ゴーディネートを受けながら実施しました。実際に行ったゲームは「H(ひなんじょ)U(うんえい)G(げーむ)⇒ HUG」と呼ばれるもので、いろんな条件の避難者(例えば、ペット連れの避難者や発熱がある避難者‥‥)にどのように対応するのか、各グループで話し合いながら、避難所の疑似運営をしていました。無作為に構成した縦割りの班ですが、3年生がリーダーシップをとったり、1・2年生が意欲的に役目を果たしたりしている班が多くあり、避難所運営で大事になってくる「コミュケーション力」を育てる上でも意義があるなと思いました。

さらに情報委員会の生徒は、臨時に開設したFM局の運営にも関わりました。インタビューする生徒もなかなか様になっていますが、それに受け答える生徒の言葉がただの一問一答でなく、実際に体験したことを自分の言葉に換えて話しているので「なんかカッコいいな~!」と感じました。

本日は授業日と日曜日を振り替え、合志市当局や消防・警察・自衛隊等の関係機関と全面的に連携・協力しながら実施しました。本日の体験が、子供たちにとって貴重な体験になり、地域住民の1人として防災意識がさらに高まったものと思います。

なお、小学生の活動の様子は小学校HPに掲載されていますので、リンク(こちらをクリック)を貼っておきます。