2021年9月の記事一覧

飛沫防止のパーテーションを作っています

飛沫防止のパーテーションを作っています

|

|

|

学校内には元からグループで学習することを前提に、テーブルを囲む様に座る教室がいくつかあります。中学校では理科室等がそれに当たり、新型コロナウイルスの感染防止対策上、好ましくない状況です。そのため、このままでは「まん防」が明けた後も、理科室での学習は控える必要が出てきます。

こういう場所には、飛沫防止用のバーテーションを設置しているのが公共施設等では見られます。そこで、購入できないものかとカタログ等を見たところ、かなりのお値段がします。今回必要になる考えている120cm✕80cmサイズにもなると、1万円をこえるのが普通で、安い商品でも6、7千円はします。ところが学校の本年度の備品費は、もうほとんど残っていません。

そこで、「お金が出せなければ、知恵と汗を出そう」と考えた私(校長)は、パーテーションを自作することにしました。消耗品費で材料を買い、加工・組み立てれば、1脚あたり千円程度で作れます。理科室の他にも、向き合うことが多い場所を想定して、30脚作る予定です。

ここまでを読んでいただければ、立派なことをしているように思われるかもしれませんが、実は私の趣味はDIY。この校長ときたら、楽しいことを職場でやっています。先生方はオンライン授業で日々格闘している時に、少し申し訳ない気持ちになっているところです。

なお、試作品は小学校のHPに角田校長先生が掲載してくださっているので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

オンライン学習の様子(その3)

オンライン学習の様子(その3)

|

|

|

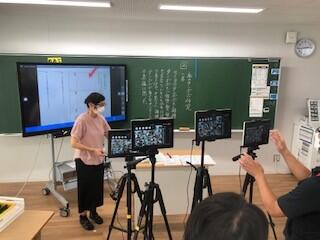

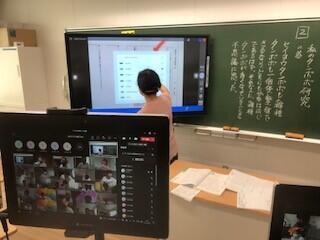

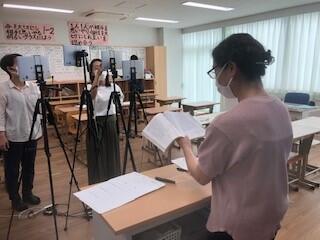

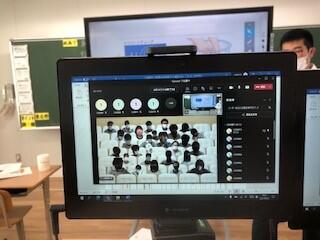

本日(7日)も、午前の3時間は分散登校で授業のライブ配信、午後の2時間は全員一斉のオンライン学習を行いました。

はじめは繋がりさえすればOKと思っていたのが、「より効果的な学習に」と考え出すと課題もたくさん見えてきます。また、生徒の各端末や各家庭のネットワーク環境に左右される不具合も数件上がってきており、情報担当の井上教諭は、「カスタマーサポートセンター」のような感じになっています。

さらに本日、ご家族に風邪症状があったため、念のため出勤を控えていただいた先生がいたのですが、授業はすでに予定に入っていたので、急遽自宅からのオンライン授業を実施することにしました。こちらは結果オーライで終了し、オンライン授業のバリエーションがまた一つ増えたようにも思います。

しかし、慣れに伴い、気になることもいくつか見え始めました。その一つが授業エスケープです。最初は授業に参加していたのにいつの間にかいなくなる(その場にいても別のことをしている)生徒がちらほら出てきています。また、Teamsにはチャット機能がありますが、そこでのコミュニケーションに「これはいかがなものか」と思われる表現が見られることも‥‥。これらは想定内のことであり、現在は新型コロナ感染防止対策のための緊急避難的な措置です。また、不可抗力のトラブルの可能性もありますし、もしオンライン学習についていけていない部分があれば、これは学校側に責任があるので、現在は様子見している状況です。ただし「先生たちは気付いていないだろう」と思っているのであれば、それは「甘い」です。とりあえず「いずれこっぴどく叱られることになる前にちゃんとしておいた方が身のため」と言っておきましょう。体験的に「情報モラル教育」を充実していくことも、今後考えていきたいと思っています。

オンライン学習の様子(その2)

オンライン学習の様子(その2)

|

|

|

|

|

|

本日(3日)から分散登校が始まり、本校では午後の2時間の授業は、全員が自宅でオンライン学習を行いました。速報では、本日授業に参加できなった生徒は3名のみ、あとは全員出席扱いです。

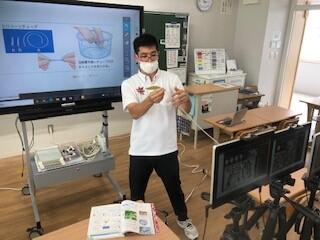

1コマ目は1年生が社会、2年生は国語。2コマ目は1年生が国語、2年生が理科でした。写真は2コマ目の様子ですが、先生が方もすいぶん慣れてきており、両学年部のスタッフ総掛かりでサポートし合っているので、「配信不能」の状況に陥った授業は一つもありませんし、むしろ思った以上に順調と言ってよいと思います。

ただし、どうしても現状では一方向の授業にならざるを得ない面があって、50分丸々となると教師も生徒も若干つらい面があるかもしれません。その点はブレークアウトルームや画面共有等を活用していけば、幾分は解消できると思います。ただし、オンライン学習が万能であるとは全く思っていません。むしろ対面学習でしかできないこと、対面学習だからこそ効果があることが、オンライン学習をやって見えてきました。目指すは「ハイブリッド教育」です。

少なくともまん延防止重点措置(合志市立学校の分散登校)の期間は、この対応を続けていくと思います。合志市の市長様をはじめ財政当局、合志市教育委員会事務局の皆様のご尽力により、タブレットPCやネットワーク環境の整備を急いでこられたのは、まさしく「今の状況に対応するため」と言っても過言ではないでしょう。そのような皆様のお気持ちに応え、費やされた膨大な予算の費用対効果を上げるためにも、まずは本校において先進的事例を積み重ねて参りたいと思っています。