令和7年度生徒会スローガン

学校経営グランドデザイン(PCで見てね).pptx パワーポイントです

050401:418493→060331:514058(95565)→070331:735542(221484)

令和7年度生徒会スローガン

学校経営グランドデザイン(PCで見てね).pptx パワーポイントです

050401:418493→060331:514058(95565)→070331:735542(221484)

二中HPブログ0704.pdf 二中HPブログ0705.pdf

二中HPブログ0706.pdf 二中HPブログ0707.pdf

二中HPブログ0708.pdf 二中HPブログ0709.pdf

二中HPブログ0710.pdf 二中HPブログ0711.pdf

二中HPブログ0712.pdf 二中HPブログ0801.pdf

二中HPブログ(R7集団宿泊教室).pdf 二中HPブログ(R7文化祭).pdf

令和7年度のアクセス数は732979回からスタートしました。

年間 回(回/1日)更新回数 回

二中HPブログ0604.pdf 二中HPブログ0605.pdf

二中HPブログ0606.pdf 二中HPブログ0607.pdf

二中HPブログ0608.pdf 二中HPブログ0609.pdf

二中HPブログ0610.pdf 二中HPブログ0611.pdf

二中HPブログ0612.pdf 二中HPブログ0701.pdf

二中HPブログ0702.pdf 二中HPブログ0703.pdf

二中HPブログ(R6集団宿泊教室).pdf 二中HPブログ(R6文化祭).pdf

二中HPブログ(R6修学旅行).pdf 二中HPブログ(R6まとめ).pdf

令和6年度のアクセス数は514058回からスタートしました。

年間221484回(607回/1日)更新回数454回

二中HPブログ0504.pdf 二中HPブログ0505.pdf

二中HPブログ0506.pdf 二中HPブログ0507.pdf

二中HPブログ0508.pdf 二中HPブログ0509.pdf

二中HPブログ0510.pdf 二中HPブログ0511.pdf

二中HPブログ0512.pdf 二中HPブログ0601.pdf

二中HPブログ0602.pdf 二中HPブログ0603.pdf

二中HPブログ(R5集団宿泊教室).pdf 二中HPブログ(R5文化祭).pdf

二中HPブログ(R5修学旅行).pdf 二中HPブログ(R5まとめ).pdf

令和5年度のアクセス数は418493回からスタートしました。

年間95565回(261回/1日)更新回数457回

平成27年6月1日の開設から令和5年3月31日までの7年10ヶ月間のアクセス数は418493回(146回/1日)、通算ブログ更新回数は933回

出勤時間帯の職員玄関前の樹木ではセミの大合唱。オスの腹腔内には音を出す発音筋と発音膜、音を大きくする共鳴室、腹弁などの発音器官が発達していて、発音筋を1秒間に2万回振動して音を出し、メスを呼びます。 ニイニイゼミは一日中、クマゼミとミンミンゼミは午前中、アブラゼミとツクツクボウシは午後、ヒグラシは朝夕、などと鳴く時間が大別されますが、比較的涼しい朝夕が沢山の種類の声が聞こえるそうで、なるほど出勤時刻です。 幼虫として地下生活する期間は短い種では2年、長い種では17年と昆虫としては寿命が長いですが、成虫になってからの寿命は1か月程度です。以前は1週間とか言っていましたが、研究が進んで分かったそうです。 羽音を立てながらかなりの速度で飛びますが、止まれそうだと判断した場所に手あたり次第に突進する習性があるため、壁や枝にぶつかりながら飛ぶ姿もよく見かけます。 子どもたちが保育園児の頃、帰宅後に必ずしていたのは、全てのポケットをひっくり返してダンゴムシやセミの抜け殻が入っていないかチェックすることでした。セミを大量に捕まえてきて、家の中で放したこともあったそうです。この前、いとこと「優しいじいちゃんからはじめてこっぴどく叱られた」と昔を懐かしんでいました。 「洗濯機 ぐるぐる回る ダンゴムシ」 才能有りでお願いします。

花粉を体にいっぱいつけて花と同化しています。私が子供の頃、田浦の実家で趣味で養蜂をしていました。動画共有サイトを見ると、趣味の養蜂がたくさんあがっていますが、実家の最初の群れは私の祖父が若い頃に、人吉から担いで田浦まで歩いて運んだそうです。地方ではまだ車が普及していない昭和の始めの話です。 ミツバチの群れは、1匹の女王蜂と約5万匹の働き蜂(メス)、繁殖期には全体の1割ほどの雄蜂で構成されています。働き蜂のエサとなるのは集めてきた花の蜜や花粉で、一度に40mg(自身の体重のおよそ半分)の蜜を運びます。私が45㎏を抱えて飛ぶのと同じです。一匹のミツバチが一生で集める蜜の量はスプーン1杯(5g)程度だそうです。一所懸命働いている姿はかわいいものです。 基本的におとなしい性格で人を刺すことは滅多にありませんが、子どもの頃は洗濯物についていたりした蜂に年に数回は刺されていました。慣れていた頃は蚊に刺された程度にしか感じませんでしたが、最近刺されたところやはり痛いですね。ミツバチは刺すと針(一緒に内臓ごと)がとれてしまい、興奮物質が周りに広がります。その興奮物質によって他のミツバチから攻撃されることがあるそうです。特に巣を攻撃されたと感じた時はガンガン攻撃してきますので、巣の傍を通る時は用心しましょう。とは言え、一所懸命働いている姿はかわいいもので近づいてしまいます。

大成学級裏の畑でモンシロチョをよく見かけます。幼虫の大好物はアブラナ科の植物(キャベツ・白菜・ブロッコリー等)で、無農薬の大成農園は最高のレストランです。対策としてハバネロを植えたそうですが効果はいかがでしょう。 モンシロチョウは紫外線が見えると考えられており、翅にブラックライトを当てるとメスは白く、オスは黒く見えるため、モンシロチョウ同士はこの色の違いでオスとメスを判別しているのではないかとのことです。 私たちが見分ける時は、前翅の黒い部分が大きく、つけ根が灰色をしているのがメス。前翅の黒い部分が小さく、全体的に黄色っぽいのがオス。作物の上で、ジグザグに飛び回っているのはメスを探しているオスだそうです。なるほど、写真を撮るのに苦労するはずです。

大成農園の野菜に虫が集まると、捕食者もやってきます。「カマキリ」の名前は「鎌で切る」から「鎌切り」となったという説と、「キリ」はヤブキリ、クサキリ、ササキリなどのキリギリスの仲間の名に含まれる「キリ」で、「鎌をつけたキリギリス」の意味という2つの説があるそうです。 カマキリは獲物をねらうときに、胸の前でカマをそろえて静止しますが、これが祈っているように見えるということで、「おがみ虫」という方言で呼ぶ地方も多いそうです。英名は「Praying mantis」です。「pray」は「祈る」、「mantis」はギリシャ語で「預言者や占い師」を意味します。 蟷螂の斧(とうろうのおの)ということわざがあります。中国の斉の荘公が猟に行ったところ、ひかれそうになりながら、前足を振り上げ車に向かってくる虫がいた。荘公が家臣に「これは何という虫だ」と尋ねたところ、「カマキリという虫で、進むことしか知らず、退くことを知りません。自分の力量をかえりみず相手に立ち向かっていきます」と答えた。荘公は「この虫が人間なら勇士だな」と言って車を避けさせた。『韓詩外伝』

大成学級裏の畑の草刈りをしているとナミテントウを見つけました。テントウムシ(天道虫・紅娘・瓢虫)は、コウチュウ目テントウムシ科(テントウムシ科、学名: Coccinellidae)に分類される昆虫の総称で、日本国内には約180種類が生息、ナナホシテントウが有名ですね。ついでに仮面ライダーストロンガーに登場する電波人間タックルのモチーフです。 枝などの先端に立って行き場がなくなると上に飛び立つ習性があるため、「お天道様に飛んで行った」と解釈し、太陽神の天道からとられ天道虫と呼ばれるようになったそうです。幼虫・成虫とも強い刺激を受けると死んだふりをして、外敵撃退のため、関節部から強い異臭と苦味がある黄色の体液を分泌します。 4~5才の頃だと思いますが、テントウムシをみつけるとなぜか指でつぶしていました。虫眼鏡で光を集めてアリをねらってまわったりもしました。犠牲にしたカタツムリも数知れません。ひどい子どもです。 ある日のこと、テレビで「テントウムシはアブラムシをたべる益虫」という番組を見ました。保育園児の頃のことなのに、「しまった。」「とても悪いことをしていた。」と思った瞬間を鮮明に覚えています。子どもは元来、残酷な面を持っているものです。しかし大抵の子どもはたくさんの大切な命を犠牲にして育ちながら、ある日突然、そうした行為の残酷さに自分自身で気づくそうです。 子どもたちは大切なものを失ったり、遊びのなかでケガをしたり、嫌な思いをしたりしながら、命の大切さや、痛みを体験的に学んでいきます。大切なのは人の思いを感じとることだと思います。

ときどき二中を訪ねてくるネコさんたちです。大成教室近くに出没するキジトラはご近所の飼い猫ですが、近づくと去って行きました。体育館近くのサビトラはかなり慣れており、向こうから近づいてきました。先日はどのネコか分かりませんが校舎に閉じ込められていたみたいで、夜に警備の発報をさせてしまいました。 野良猫の耳が切れているのは、ボランティアによるTNR「野良猫を捕獲(Trap)し、不妊・去勢手術を実施し(Neuter)、その後自然に返す(Retrun)」活動の「不妊手術済み」というマークの可能性が高いです。 不妊手術をしてカットされた耳が桜の花びらの形に似ていることから「さくらねこ」とよんだりします。 2月22日は「ニャンニャンニャン」でネコの日です。 アメリカが8月17日、イギリスが10月27日、イタリアが11月17日など色々な国に「黒猫の日」がありますが、黒猫は不吉と考えられ虐待された歴史があるため、理解を図ろうという理由で制定されたようです。あまりうれしい起源ではありません。 今でも、保護施設にいるネコの多くは黒猫。写真写りが悪い、インスタ映えしないなどと言う身勝手な理由で捨てられることが多いと聞きます。許せないことです。 黒は自然界では目立たず隠れやすい色なので、外敵に襲われることが比較的少なく、穏やかで甘えん坊が多いそうです。

職員玄関近くのセンニチコウがクロマダラソテツシジミで賑わっています。幼虫はソテツの葉っぱを食べ、成虫はシジミ(貝)のような羽を持っていることからこの名前がついています。羽を広げるとブルーですが上手く撮れませんでした。蝶は羽を閉じてとまる、蛾は羽を開いてとまる。有名な見分け方です。 もともとは日本にはいない蝶でしたが1992年に沖縄で発見されてからどんどん生息地が広がっているそうです。

プール掃除の時に生徒がオタマジャクシをたくさん捕まえました。大成学級の花壇に池を作り育て、かわいいアマガエルに成長しました。 むかしむかしアマガエルの親子がすんでいました。子ガエルは大変な天邪鬼で、親ガエルの言いつけと反対のことばかりやっていました。 親ガエルが亡くなる時に、「墓が流されないように山の上に墓を作ってもらいたいが、この子は反対のことをするから」と考え、「墓は川のそばに建ててくれ。」と言い残しました。 ところが子ガエルは今までのことを反省し、遺言通りに川のそばに墓を建ててしまいました。そのため雨が降りそうになると「墓が流される」と泣くのだそうです。

平成27年6月1日の開設から令和5年3月31日までの7年10月のアクセス数は418493回(146回/1日)、ブログ更新回数は933回

ブログ更新回数H27年度(52回)、H28年度(117回)、H29年度(193回)、H30年度(205回)、R元年度(202回)、R2年度(120回)、R3年度(7回)、R4年度(37回)、計933回

R5年度から学校だよりをHPに変更しました。ブログ更新回数は457回です。

令和2年度

No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18

令和元(平成31)年度

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10

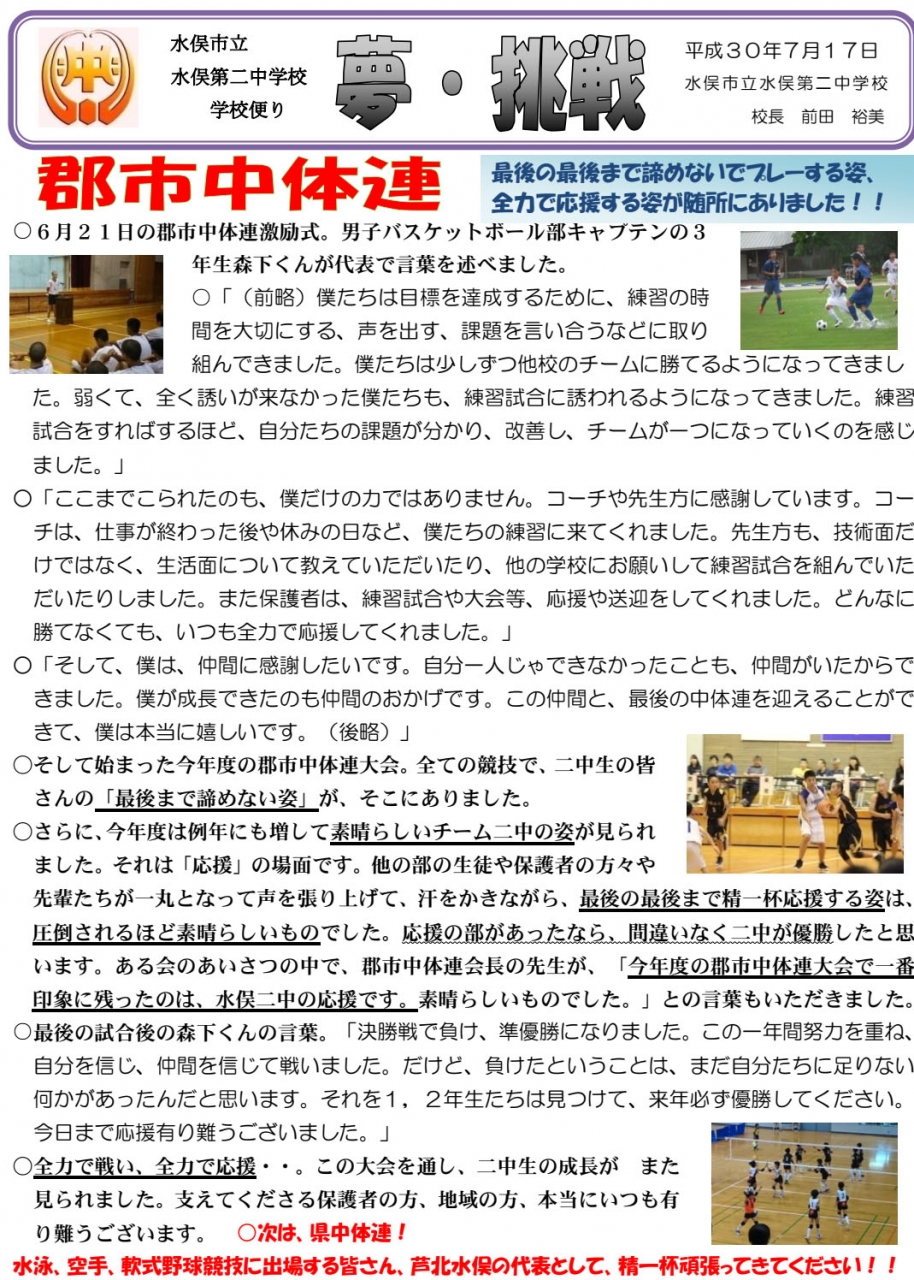

平成30年度

管理責任者 校長 畑口益喜

運用担当者 情報教育担当者 畠山葵汐