【研修会】高森町「新たな学び」研究発表会

10月25日(金)、熊本県高森町「新たな学び」研究発表会に参加しました。午前中は公開授業と授業研究会です。

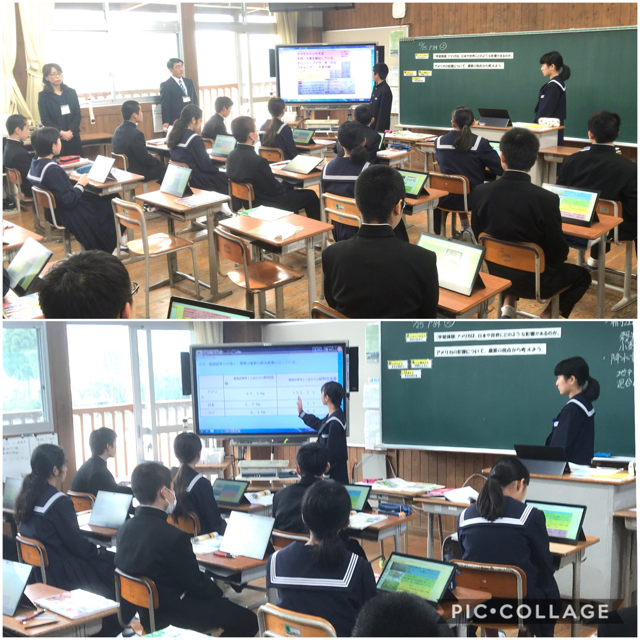

公開授業1は、1年社会「世界に大きな影響を持つ北アメリカ」の授業。タブレット端末を持ち帰り、家庭学習と授業を効果的に結びつけた検証授業です。一人に1台のタブレット。そして、タイピングの速さに驚かされました。また、先生が授業を進めるのではなく、生徒が学習リーダーとなって授業を進めていく姿にも大きな刺激を受けました。

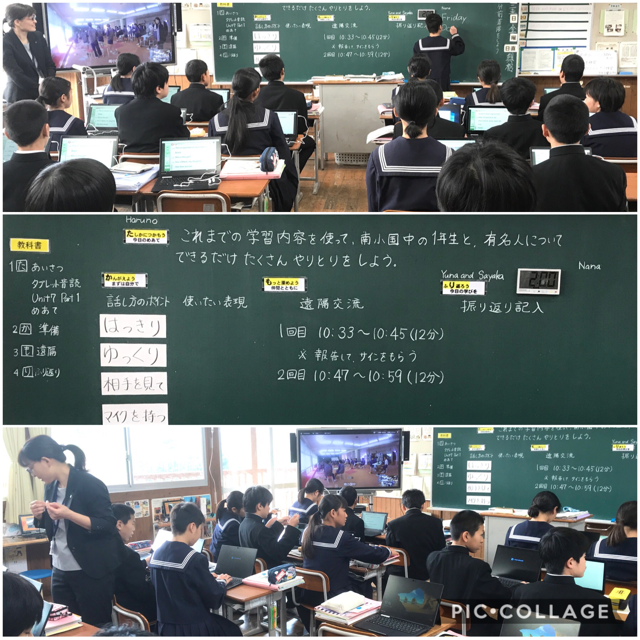

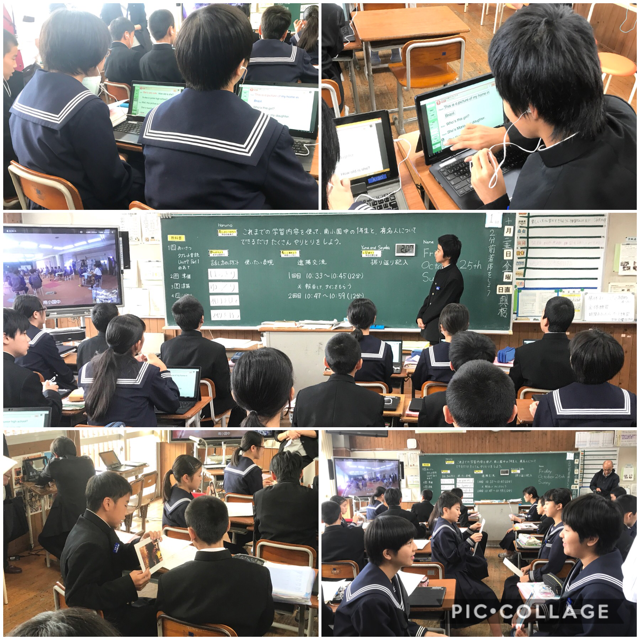

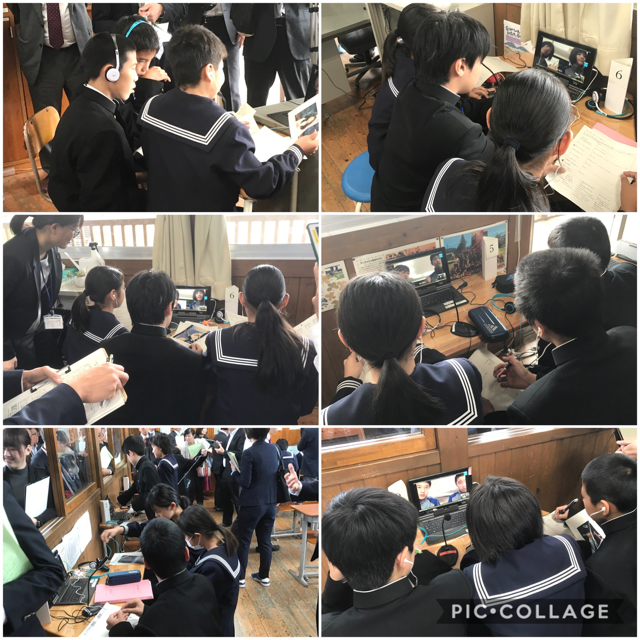

公開授業2の前半は1年英語で、特に高森東中との遠隔授業が大きな学びとなりました。お互いの学校の各班ごとに、パソコン画面を通して英語で交流する姿は、これからの授業の概念を大きく変える可能性があると感じました。

公開授業2の後半は、2年国語を参観しました。筆者が示す「それ」という指示語が何を指しているのかを考える授業。最初に一人一人考え、次に班で考え、意見交換を通して、考えを絞っていく過程が素晴らしく、特にコラボノートを活用し、すぐに各自の意見や班の意見を共有し授業が展開していく様子は大いに参考となりました。

タブレットを使った授業は、考えが共有できたり、根拠となる資料を視覚的に全員が共有できる点で、学びや理解が深まると感じました。

また、遠隔授業は、教室という空間が無限の広がっていく可能性を感じました。

授業研究会では、コラボノートの活用方法やタブレットを持ち帰ることでの学習効果などについて意見交換しました。

昼食をはさんで午後は、文部科学省初等中等教育局 情報教育・外国語教育課長より「教育の情報化の動向」との演題でお話がありました。講話の最後に、「平成の時代は、パソコンやタブレットは学校にあったらいいなという教材でしたけれども、いよいよ令和の時代はですね、なくてはならない教材として、しっかりICT環境の実現を図ってまいりたいと思います。」との文部科学大臣の言葉が紹介され、とても印象に残りました。

その後、東京工業大学名誉教授、宮崎大学副学長、東北大学大学院教授、鹿児島大学准教授の皆さんによるパネルディスカッションなどが行われ、「Society5.0」に対応した資質・能力の育成について考えを深めることができました。

今日の研修で学んだことを、どう鹿北の教育に生かしていくのか、そのことをしっかり考え実践化していきたいと強く思いました。

ICT授業を支える基礎基本のすばらしさ

高森中の授業を参観して、生徒が調べたことを根拠をもって発表する姿、質問事項を共有し答えを導きだそうと意見交換する姿、考えよう、調べようとする意欲、考えを深めていく過程での学び合い、安心して意見が言える学級の雰囲気など、学びの基礎基本がしっかりしているからこそ、ICT活用が効果的に行えるということがわかりました。