【地域連携】かほくまつり1日目

11月16日(土)いよいよかほくまつりの日がやってきました。

朝から小中学生が、中学校体育館に集合し、最後のリハーサルです。舞台出入りの最終確認。テンポを意識した歌の練習。一人一人の思いの結集・・・。あっという間に時間が過ぎていきました。

さあ、いよいよかほくまつり会場へ出発です。

今日の鹿北町上空は快晴。9時50分オープニング。ラジオでおなじみの草野アナウンサーとともに鹿北中生徒会執行部の4名が舞台に登場。

生徒からは、鹿北の豊かな自然、そして鹿北中の様々な実践についての紹介があり、その後、3年生全員が舞台に上がり、「風船400個をみんなで飛ばそう」のカウントダウン。

鹿北中生が配ったメッセージ付きの風船が、カウントゼロの合図で一斉に青空に向けて飛んでいきました。少しずつ小さくなっていく様々な色の風船が、青空に溶け込むように次第に見えなくなっていく光景はとても鮮やかできれいでした。

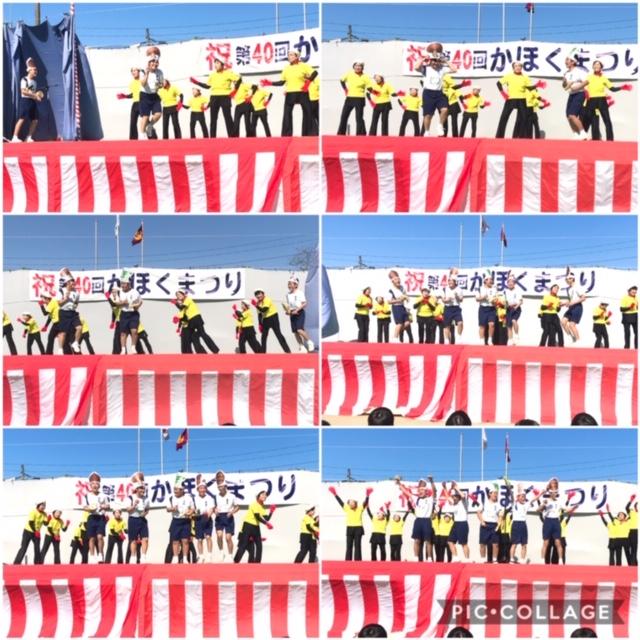

10時30分からは鹿北小中学校の児童・生徒による10回目の1000人合唱です。

最初に登場したのは音楽部の5名です。ラグビー日本代表でも有名になった「カントリーロード」をリコーダーで演奏しました。音色が幾重にも重なり合い、会場に癒やしの空間が広がっていきました。

次に、小学5・6年生と中学生による「山のいぶき」の合唱です。鹿北の自然の豊かさの中で、せせらぎから清流へと成長していく、鹿北の小中学生の命の輝きが伝わってくるかのような歌声に力強さを感じました。

そして、小学1年生から中学3年生全員で歌う「しあわせ運べるように」。手話を交えて鹿北の全小中学生が、熊本地震からの復興への思いを会場にいる方々全員に届けることができました。涙を流して聴いてくださる方々もおられました。

最後は、音楽部のリコーダーに合わせて、「ふるさと」の合唱。会場の方々と一体となって歌うことができました。大きな感動を生むことができた鹿北小中学校の児童・生徒の歌声に大きな拍手をいただくことができました。

次は茶山唄保存会の皆さまの登場です。ステージから降りた中学生が、会場に大きな円を作ります。鹿北町茶山唄保存会の皆さまの演奏に合わせて、茶山唄踊りを踊りました。

毎年の体育大会でも踊ってきた茶山唄踊り。今日は生歌と生演奏に合わせて踊りました。保存会の皆さまとの息もぴったり。お茶の名産地である鹿北ならではの伝統を中学生が引き継いでいきます。

12時10分からは、40回記念・豊年サンバです。とても元気がよく明るい鹿北老人クラブの皆さまと鹿北中音楽部の共演です。

この日のために、休日返上で練習してきました。老人クラブの皆さまのサンバのリズムに合わせて、栗やしいたけ、たけのこなどの鹿北の特産物の絵を頭につけた音楽部のメンバーが登場すると会場から大きな拍手が起こり、みんなが笑顔、さらには爆笑となりました。大成功の共演となりました。

13時00分いよいよ神輿の登場です。今年は、鹿北小の児童が子ども神輿を担ぎます。かわいらしい色とりどりの法被を着た小学生が登場すると、会場から大きな拍手とともに、かけ声がかけられます。みんなの注目を浴びながら、また温かい声をかけていただきながら会場を一周しました。

そして、中学生が担ぐ本神輿の登場です。代表生徒2名の甚句に合わせて気合いを入れ、一本締めのあと、神輿を担ぎ上げます、ずしりと肩に食い込む重みがさらに気持ちを引き締めてくれます。

「セイヤ!セイヤ!」のかけ声に合わせて少しずつ前に進んでいきます。神輿の後には、1・2年生が元気のよいかけ声とともに続きます。

舞台前でいったん休憩となり、親子で担ぎ手となった中学生とお父さんへのインタビュー。父からの「まだまだ、気合いが入っていない」との厳しい言葉に、気合いを入れ直す場面もありました。

再度、神輿を担ぎ、会場を一周することができました。

最後は、会場の皆さんと一緒に三本締めを行い、今年の神輿も盛大に終えることができました。

みんなで記念写真を撮った後、市民センター駐車場に移動し、北勢會の中満さんからねぎらいの言葉をいただき、生徒会長からお礼の言葉を述べさせていただきました。

神輿を通して、地域の方々との交流ができ、地域の方々に鍛えていただく、この関係をこれからも大切にしていきたいと、生徒の生き生きとした表情を見ていて強く思いました。

神輿を加藤神社に奉納する準備をしたあと、グラウンドを取り囲むように並ぶ40以上の出店でのお楽しみタイム。

さらに楽しい時間は続いていきます。