UDの研究授業

UDの研究授業

|

|

|

本日(20日)の5校時、2年2組の技術科で井上教諭が研究授業を行いました。

今回の研究授業は、通常と趣旨を変え、UD(ユニバーサルデザイン)の視点に基づく授業をどのように工夫改善していくかといことを研究のねらいとしました。ご承知のとおり、「ユニバーサルデザイン」とは、あらかじめ障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方(文部科学省HPから)のことを言います。

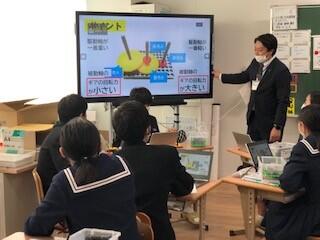

題材は「回転運動を伝える仕組み」で、生徒たちは歯車を組み合わせるキットを使って学習しました。授業の中で工夫や配慮をされていたUDの視点としては、

○ スライド(動きがある図式等)を見せることで理解を促進する。

○ シラバス(授業の流れ)を提示し、学習の見通しを持たせる。

○ ワークシートとスライドの文言を統一して、どの部分を学習しているか分かりやすくする。

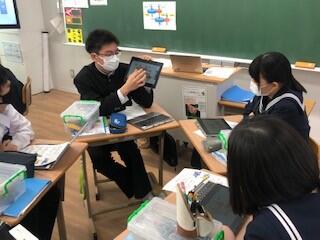

○ スライドをタブレットにも配信し、生徒が見やすいよう視覚的な支援を行う。

○ タイマーを使った考える時間の確保

など、物理的・システム的なアプローチに加え、

○ 生徒同士の教え合いやそれを支える雰囲気作り

など、学級経営や仲間作りにも通じる視点からのアプローチもありました。

私(校長)は学校警連等連絡協議会の会長を務めており、その会議への出席のため、授業研究会には参加できませんでしたが、授業だけを見た個人の感想としては、支援や配慮はもちろん必要ですが、生徒たちが自分で「工夫する力」や「乗り越える力」まで奪ってしまうことはないよう、UDの一方で生徒一人一人への対応する見極めも重要であると感じました。