|

|

|

||

|

3月31日(木)体育館から

体育館で練習をしているバレーボール部の様子を撮影しました。本年度は、担当者(顧問)として 坂井 教諭1人しか配当できないため、同好会として活動をしてきましたが、令和4年度は職員数が増え、複数の担当者を充てることができるため「部活動」へ昇格する予定です。

同好会と言っても、その活動を対面の校長室から眺めていると、とても中学校の部活動らしい様子が見られています。例えば、「礼儀・挨拶」「練習中の声の掛け合い」「移動は駆け足」「直立または体育座りで正対し指導を受ける」‥‥等、まさしく「ザ・部活動」といった感じです。これは、坂井 教諭の指導力によるものが大きいと思いますが、部員たちのバレーボールに対する情熱もそのような清々しい行動につながっている気がします。文部科学省は、2030年度を目途に部活動を社会体育化する方針を打ち出していますが、仮にそうなった場合でも、「部活道の精神」のような価値観は残していけないものかと思っています。

ところで、本日で令和3年度も終了です。改めまして、本校教育への保護者や地域・関係者の皆様のご理解・ご協力、誠にありがとうございました。また、本ホームページをご閲覧いただいたことにも、併せてお礼申し上げます。来年度もコンテンツのさらなる充実に努めてまりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

3月23日(水)人文字の楓から

本校のシンボルツリー「人文字の楓」の場所から東門方向を撮影しました。小学生・中学生が入れ混じって登校する風景も、もはや日常になっています。子供たちの「おはようございます」の声も、一際元気よく聞こえるのは、私(校長)の気のせいでしょうか。

ご承知のとおり、本日は令和3年度の修了式が行われ、本年度すべての教育課程が終了します。コロナ禍で始まりコロナ禍で終わる1年間でしたが、生徒たちは様々な制限や我慢の中にも、数多くの学びを修めてくれました。どこに出しても恥ずかしくない、校長自慢の生徒たちに育ってきていると思っています。そのようなことを踏まえ、修了式の校長講話をしたいと思っているところです。

3月23日(水)体育館から

記念すべき合志市立合志楓の森小学校第1回卒業証書授与式の会場準備か整った体育館を撮影しました。開式は10:00となっています。

私(中学校長)は、通常であれば来賓として参列するのですが、コロナ禍で来賓案内がされていないため、準職員として小学校の職員席の方に席を設けていただき参列させていただくことになっています。

小学校6年間を終業し、立派に成長した卒業生の晴れ姿を、小学校の在校児童・先生方・保護者の皆様とともにお祝いしたいと思っています。また言うまでもなく、この児童のほとんどが合志楓の森中学校の生徒となります。小中の橋渡しをしてくれる最初の子供たちとあって、大きな期待も寄せているところです。

3月22日(火)芝生広場(北側)から

以前「モグラたたきの穴みたい」と学校生活の記事で紹介した芝生広場の北側(ビオトープ造成予定地周辺)を撮影しました。

本日の3・4校時、2年生は立志式を兼ねて、開校1周年記念の「植林祭」を行います。植林する約100本のヤマモミジ(ムクロジ科カエデ属)及びクヌギ(合志市木)の苗は、熊本菊南ロータリークラブからの寄付いただきました(関係資料はここをクリック)。

本日はマスコミ(熊日・TKU)の取材もあると聞いています。コロナ禍のいろんな制約・制限のため残念な思いをすることが多い2年生ですが、せめてもの中学校生活の良い思い出になってくれることを祈っています。

3月17日(木)学校園から

学校園で育てている矢車草を撮影しました。定番のカーネーションやトルコギキョウ、金魚草などもいいですが、私(校長)のように、いろんな花を育ててみる(マニヤックになる)と、むしろ個性の強い花の方に魅了されます。矢車草もその一つです。

ところで、福島県沖で震度6強の地震が発生しました。東日本大震災11周年追悼の黙祷をした矢先、「またか」と言う思いですが、同じく6年程前に大地震を経験した熊本県民は、災害の規模が想定できるのか、比較的冷静に見ているもしれません。また、東北地方は大震災の復興の過程で「国土強靱化」が図られているので、地震規模の割に被害は小さいようにも思われ、「花は咲く」の歌のとおり、辛い歴史を乗り越えたところがあったのでしょう。災害支援のシステムも迅速に動き出しているようですので、とにかく災害のダメージが最小ですむことを、皆様とともに祈りたいと思います。

話は変わりますが、本日、第2回目の学校評議員会を行います。今回は保護者の皆様にもアンケートでご協力いただいた学校評価についてご意見等をいただき、その妥当性について評価をしていただく予定です。

3月15日(火)芝生広場から

芝生広場から東門付近を撮影しました。この時は掃除時間で、小学生は掃除をしていますが、中学生は午前中授業、給食無しで下校です。

実は今年度はコロナ禍のため、体育大会及び準備の日や集団宿泊教室、修学旅行(1日分)など、本来給食がない日が中止等になり、その分を授業日として食べてしまっているため、残りの給食日数が足りません。合志市は、市の教育委員会が一括して給食費徴収をしていることもあり、各学校の都合で給食回数を上限より増やすことはできないので、やむを得ずこのような措置となっている次第です。決して本校だけが給食日数が少ない訳ではありませんので、誤解の無いようにお願いいたします。

また、本校は9月の分散登校にオンラインで授業を進めてきましたので、午前中で帰しても、各教科の学習進度上、問題が無いことも併せてお伝えしておきます。

余談ですが、私(校長)は昨日、ワクチン接種(ファイザー・ファイザー・モデルナ)をしたため、念のため職務専念義務免除をいただき、自宅で安静にしていましたが、全くどうもないので、昼から出勤しました。逆にワクチンの効果があるか心配になってきました。

3月14日(月)合志のみちから

「合志のみち」から体育館の入り口を撮影しました。小学校6年生が卒業証書授与式の入退場の練習をしていました。バスケットボールコート3面が取れる大きな体育館でも、さすがに他の学年は使えません、こんな時、威力を発揮するのが向かい合わせの武道場です。ちょうどその時間は、小学校の低学年が体育の授業をしていましたが、それがまたちょうどよい広さなのです。また現在は、たまたま中学生が武道(剣道)の授業で使っていますが、本校には武道系の部活動はありません。しかし武道場は、年間を通して第2体育館や第3多目的室としての役目を果たしてくれているので、とても助かっています。

それにしても、学校で卒業式がないという経験は、私(校長)の35年間の教職生活でも初めてです。忙しくない分気持ちは楽ですが、ちょっと物足りないような心持もあり、小学校の 角田 校長先生を羨ましく感じたりもしています。

3月11日(金)体育館から

すでに周知させていただいているとおり、本日の午前中、学習成果発表会をオンライン(ライブ)で実施します。その発表会場の体育館ステージの様子を撮影しました。

ところが昨日、安心安全メールでお知らせしたしましたとおり、2年生に新型コロナウイルスの陽性者が出たため、第2学年は学年閉鎖となりました。そのため急遽、2年生の発表については、昨日のリハーサルを本番発表に変更し、録画を行いました。本日は、予定通り学習発表会を実施しますが、2年生の発表については、その録画映像の配信となりますことをご了承ください。

なお、YouTubeライブ配信の限定チャンネルのURLにつきましては、昨日安心安全メールでお知らせしております。一般には公開しておりませんので、ご了承をお願いします。

3月10日(木)3階廊下から

3階廊下から、各教室前にあるシンクを撮影しました。シンクの上には、本年度始めに熊本菊南ロータリークラブから寄贈いただいた花瓶に花を生けています。今は「菜の花」を生けていますが、坂本 教諭がいつも「水切り」をしてくれているので、「水揚げ」が良く長持ちしています。

その一方で、シンクの方は「水垢」がなかなか落ちないで困っています。「茂木和哉」という強力な洗剤を買ってもらい、それでゴシゴシやっていますが、なかなか手強いです。「水垢とはそんなもの」と諦めてしまうのは簡単ですが、せっかく新しい校舎ですから、できる限り綺麗な状態を保ちたいと思っています。来年度、PTAの愛校作業を実施することが可能となった場合は、PTA会員の皆様にご協力を仰ぐかもしれませんので、その時はよろしくお願いいたします。

3月9日(水)芝生広場から

校舎東側には、将来さらに児童生徒が増加して教室数が足りなくなった場合のために、増築用のスペースが確保されてます。ここを現在は「芝生広場」と呼んでいますが、特に小学生には鬼ごっこをする格好の遊び場となっています。

芝生広場の先には学校園があり、現在は高性の金魚草、美女ナデシコ、カンパニュラ、矢車草、ゴテチャ、帝王貝細工、スターチス等を植えています。もうそろそろ花を付け始めたので、年度末・年度初めには切り花にして各学級の花瓶に飾ることができそうです。

また学校園には、小学校3年生のモンシロチョウ(アオムシ)の観察のため、昨年と同様に、キャベツを育てたいと思っています。通常のキャベツ栽培は、アオムシの食害を防ぐため、様々な防虫対策を行うのですが、ここでは一切やりませんでした。ところが面白いことに、これが私(校長)にとっては貴重な基礎研究になりました。モンシロチョウがいつ頃卵を付けるのか、どのタイミングで孵化するのか、どの部分が食べられやすいのか、アオムシが活動するのはどの時間か‥‥、等々です。こういうことを知っていれば、より有効な対策ができます。

人は経験から多くを学びます。それは必ずしも「成功体験」ばかりではなく、むしろ「負」の経験から学んだことが、その後の人生の大きな糧になることも少なくありません。「失敗をさせない」「困難を味わわせない」子育て、そのような風潮に危機感を感じる校長は、もはや「レガシー(時代遅れのもの)」なのでしょうか?

3月8日(火)校長室ベランダから

今朝は無精して、校長室前のベランダから隣の大会議室前のベランダで栽培されている鉢花を撮影しました。メインの花は「サクラソウ(プリムラ・マラコイデス)」です。文字通り花びらが桜の花に似ているからそういう和名になったのだろうと思います

この花は、おそらく元隈府小学校長で 菊池市教育長もされていた 原田 先生が育てられた花の子孫だと思います。その子孫は合志中央小学校の用務員の先生にも受け継がれ、本校にも苗が寄贈されました。その花苗を、本校用務員の 田尻 先生が大切にこれまで育ててこられました。生命をつなぐことの素晴らしさ・尊さも感じられます。

サクラソウは、私(校長)も育ててみましたが、パンジーやナデシコのように強健ではなく、意外とデリケートな花だと感じています。初心者には少し栽培が難しいかもしれません。それをここまで育てていただき、卒業式や入学式の会場を華々しく飾ってくれることでしょう。

ところで、昨日は県立高校の後期選抜の合格発表日でした。西合志南中や合志中の校長先生にお話を聞く機会がありましたが、熊本市内の高校の入試結果には、若干の想定外もあったそうです。来年の今頃、本校の2年生はどのような春を迎えているのでしょう? 「桜咲く」はたまた「桜散る」。そんなに遠くない未来です。

3月7日(月)3年1組教室から

まだ使っていない3年1組の教室から南西方向を撮影しました。後方に見える小高い山は立田山です。

4日(金)、RKKで「人口増で変化 新小学校の危険な通学路【熊本】」というニュースが流れました。またぞろ一方的な取材と恣意的な編集によって、不安を感じられた保護者の方もおられたのではないでしょうか。確かに写真にも見えるように、校地西側の道路は私(校長)が見ていた1分間ほどの間に、10台程の自動車がそれも相当なスピードで走り抜けていました。合志楓の森小学校・中学校の校区は、朝の通勤ラッシュの抜け道に使われている道が多く、住民の自家用車利用も相まって、登校時間は交通事故の懸念が一番高い時間です。

しかし毎朝、頭が下がるほど多くのボランティアで方々が交通指導に立っていただいていることや、学校でも繰り返し交通ルールやマナーを指導していることなどは、ほどんと報道されませんでした。また、市議会議員でもある本校PTAの 永清 会長が、開校以来、ご自身のライフワークかのように取り組んでこられた通学路の安全確保のための対応も、私はずっと見てきただけに、説明が足りない口惜しいニュースだった気もします。

とは言え、このニュースによって、限られた予算の優先順位が上がる可能性も無いとは言えませんので、中学校長としては冷静に対応していきたいとも思っています。

3月4日(金)職員室前から

職員室(中学校職員側)前から、スイートピーのプランターを入れて東門方向を撮影しました。ちょっと暖かい日があったかと思うと、本日は放射冷却現象で霜が降りていました。園芸が趣味の私(校長)にとっては、野菜や草花の防寒対策として、マルチを張るか張らないか、簡易的な寒冷紗か本格的なビニールトンネルかなど、判断を迷う時期です。しかし、迷うからこそやりがいがある、そこが面白いんだと思うこともあります。

話は変わりますが、本日(4日)は、本校を除く合志市内の3中学校は、卒業証書授与式が挙行されます。これまでは3月10日前後に行われていましたが、本年度、県立高校入試が1週間程早まったため、卒業式もその分早くなりました。次年度以降も、高校入試はこの早まった時期に実施されることとなっているため、今後は3月初旬に卒業式が行われるのが通例になってくるものと思われます。

カウントダウンをするのにはまだ早いかもしれませんが、本校の2年生も、間違いなく1年後にこの日を迎えます。この1年間を有意義なものにするのか、あるいは惰性で過ごすのかは、生徒本人の「夢と誇り」への意識が左右するのではないかと思っています。

3月3日(木)1階東ロビーから

熊日新聞の中学生壁新聞コンテストで、第1席~第3席(熊日賞・最優秀賞・優秀賞)独占した3作品が、長い旅を終え、合志楓の森中学校に戻ってきました。早速、東ロビーに展示したところです(小学校のHPにも関連記事)。

受賞の際、熊日新聞の記者さんにコメントしていたのは、現在、生徒会長となった 三村 さんでした。「作品は私たちの誇り」と語った彼女のコメントを思い出す時、生徒会長になるべくしてなったのだと思ったりもします。本日の昼休み、第2回目の「楓の森サミット」(「長」同士の首脳会議)を 三村 会長と私(校長)で行う予定です。どんな意見交換ができるか、楽しみにしています。

話は変わりますが、本日(3日)は「ひな祭り(桃の節句)」ですね。ご承知のとおり、女子の健やかな成長を祈る節句の年中行事ですが、コロナ禍にあっても、親の子を想う気持ちに変わることはありません。例年通りできないことが多すぎて、保護者の皆様には、ご不安やご不満をたくさん持たせることになっているかもしれません。文科省や県・市教育委員会からの通知、保健当局からの指導等に従って、やむなくそうしているのではありますが、少しでも早く通常の学教教育に戻ることを願う毎日です。

3月2日(水)職員室から

今朝は、霧が凄かったですね。職員室(小学校職員側)前から「人文字の楓」の方向を撮影しました。しかし、さほど寒さは感じません。冬の冷たい空気に暖かい空気が入ってくると起きやすくなる現象だと思われますのでは、春が近くまで来ている証なのかもしれません。

話は変わりますが、ロシア軍のウクライナ侵攻は憂慮される状況が続いています。ウクライナ・ロシア両国の兵士はもとより、民間人にも多数の死傷者が出ているとの報道を聞くと、とても心が痛みます。私(校長)の祖父は、2人とも先の大戦で戦死しており、残された家族の悲壮を祖母や両親から聞かされて育ちました。国際情勢に関する無責任なコメントは控えたいと思いますが、如何なる理由があったとしても、武力によって事態を解決しようとするのは、最も愚かで避けるべき選択だったと思います。

少なくとも生徒たちには、このような歴史の一場面に際して、無関心であってほしくないと思っています。

3月1日(火)みんなの玄関から

菜の花を前景にみんなの玄関を撮影しました。「中学生が入るように」と思いシャッターを切りましたが、よく見ると小学6年生でした。体格はもう十分中学生。本校の場合、中1ギャップも小さいと思われますので、あとは中学校の制服を着せるだけです。

ところで、本日から3月、和風月名は「弥生」です。「弥生」には、「木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月」という意味があるそうです(ネットからの受け売り)が、学校としてはやはり1年間の集大成の月というイメージでしょう。

コロナ禍により、様々な行事が中止や縮小を強いられてきましたが、3月11日(金)に予定している学習発表会も、最終的にオンライン(ライブ・オンデマンド)で行う判断となりました。詳細は改めてお知らせしますが、ご都合のつかれる方はご視聴いただければと思います。

2月28日(月)3階廊下から

久しぶりに給食の準備風景を撮影してみました。早いもので、今日で2月も終わり3月になります。給食を食べるのも、あと11回の予定になりました。本日のメニューは、麦ご飯、油淋鶏(ユーリンチー)、わかめスープ、ごま和え、牛乳です。油淋鶏は、最近流行っている料理だと思いますが、普通の唐揚げよりゴマ油の香ばしさが効いていて、好む子供たちが多かったかもしれません。

ご承知のとおり、合志楓の森小学校・中学校の給食は、調理を外部委託していますが、その味は自校式の給食に全く引けを取らないと思います。私(校長)は、これまでいろんな学校で給食を食べてきましたが、そのレベルは高い方のグループに入っていると感じます。また、献立は小学校籍の 橋本 栄養職員が作成していますので、栄養上また衛生管理上も様々な工夫や配慮がされていて安心です。

2月25日(金)1年4組教室から

朝の会が始まる約5分前、生徒たちの日常を感じたくて、3階をブラブラしました。写真は1年4組の様子です。1年部の先生方の話では、元気のよい1年生の中でも、さらに伸び伸びしたクラスが4組だと聞いていますが、私が見た時はとても落ち着いた雰囲気でした。今日の3時間目は、1年4組の道徳の授業に私(校長)が入る予定ですが、道徳の授業は少し元気が良すぎるぐらいのクラスの方がやりやすので、とても楽しみにしています。

ところで、昨日と今日、熊本県公立高校入試の後期選抜が行われています。本校は3年生がいないので、よそ事のように感じてしまいますが、2年生は来年度今頃、間違いなくこの状況を迎えているはずです。「先んずれば人を制す。」対策を始めるのに、早過ぎるということはありません。

2月24日(木)地域交流室から

本日も、菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」作品展「知らないを観に行こう」を開催している地域交流室を撮影しました。昨日(23日:祝)は、一般公開され、多くの方々に観覧していただきました。その詳細は小学校のHPに掲載されてますのでリンク(ここをクリック)しておきます。副知事もご夫妻でお見えになっていたとのこと。ハンセン病問題の啓発に、本校の地域交流室が一役買えて良かったなと思います。また、今回の展示会を主査していただきました小学校に感謝するとともに、小中一体型の校舎である良さも改めて感じたところです。

2月22日(火)YouTube限定チャンネルから

現在、公開中のYouTubeの限定チャンネルの学校説明会用動画を、画面キャプチャーして掲載しました。

この動画の学校生活の紹介の部分は、生徒会執行部の生徒がタブレットで撮影したものを使用しています。このように本校生徒の中には、様々な企画・イベントのスタッフとして、大人顔負けの力量を発揮している生徒がいます。動画をよく見ると撮影者の生徒が「新入生に見せたい」と思っていることがよく分かります。つまり教師から指示されたことではなく、「自分の頭で考えた」ことなのです。「主体的」とは、まさしくこういうことを言うのではないでしょうか。

話は変わりますが、本日は2022年2月22日です。前回「2」が6つ並んだ日は1222年2月22日(鎌倉時代)ですから、800年ぶりですね。ぞろ目というのは何か縁起がいい気分になります。生徒たちにはそのいい気分に乗かって、どんなことでもいいです。新たな「自分を高める」・「自分を磨く」行動を起こしてくれたらいいなと思います。

なお、2022年2月22日については、小学校HPには、図書室に係るおもしろい記事がありましたのでリンク(ここをクリック)を貼っておきます。

2月21日(月)地域交流室から

本日から1週間、地域交流室では、菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」作品展「知らないを観に行こう(チラシ))が開催されます。

中学生は火曜日と金曜日に時間割に組み込み、通常の授業中に人権学習の一環として観覧する予定ですが、2月23日(水:祝)には、地域・保護者の皆様へも本作品展は開放されます。

本日は、熊日新聞と2つのテレビ局の取材もあるそうです。今回の作品展のサブタイトルにもありますように、人権教育・啓発においては、まずは「知ること」が大事だと思います。そして、被差別の立場にある人々の思いに触れること。本作品展に先立ち、教職員は小中合同の研修会も実施したところです(リンクはこちら)。

今回は、コロナ禍のため園内に入って交流ができない児童生徒のために、本作品展の企画者でキュレーターの 蔵座 様(元熊本市現代美術館主任学芸員)に、菊池恵楓園内を案内するような展示の仕方も工夫していただいています(準備の様子は小学校HPへジャンプ)。

保護者の皆様にも、感染防止対策をしていただいた上で、ぜひご観覧いただきたいと思います。

2月18日(金)地域交流室から

新型コロナウイルス感染拡大防止のための特別措置として、期末テストの別室受験を行っていますが、昨日、安心安全メールでお知らせしましたとおり、合志楓の森小学校で学年閉鎖が行われましたので、該当学年に弟や妹が在籍する生徒は、別室受験の対象となりました。そのため、大会議室だけでは座席が足らず、写真のように地域交流室も別室受験の会場としました。

なお、本日は期末テストの最終日であるため、給食及び午後の授業もありますが、別室受験の対象生徒は、期末テスト終了後は下校し、オンラインで授業に参加してもらうことにしています。

また、テスト期間中に受験できなかった生徒も、テストの返却日前であれば、後日受験が可能であることも、申し添えておきます。

2月17日(木)大会議室から

新型コロナウイルス感染拡大防止のための特別措置として、期末テストの別室受験をする生徒たちが、教室には行かず、直接、会場の大会議室に集まってきました。

昨日の対象生徒は3人でしたが、本日は会場のテーブル(1人1台)を全部使う必要があるほどの人数になりそうです。これは、近隣の幼稚園等に臨時休園が出たことが影響していると思われます。また、対象生徒が多いということは、学校からのお願いを、各ご家庭がしっかりご理解いただき、ご協力いただいているという証拠でもあります。

本校の保護者の皆様は、良識的な方々が多いと常日頃から感じていましたが、こういう場面を見ると、その思いをより一層強くします。学校は本当に助かっています。誠にありがとうございます。

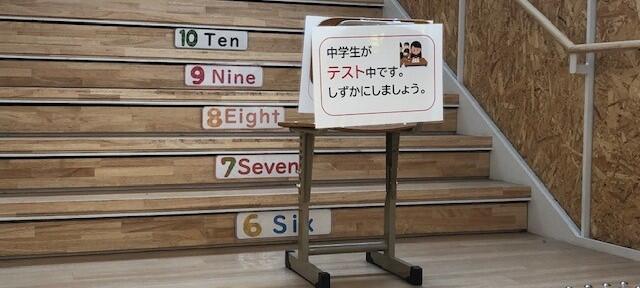

2月16日(水)中央(東)階段から

本日(16日)から3日間、後期期末テストが行われます。階段等の数カ所の写真の表示が見られるのも、本校では普通の光景になりました。小学生もこのことをちゃんと心に留めて、中学生に配慮した生活をしてくれているようです。

この後期期末テストは本年度最後の定期テストになります。昨日安心安全メールでお知らせしておりますが、本人や同居家族に風邪症状等が見られない場合で、同居家族の職場や学校等での陽性者の発生等があった場合は、定期テストに係る特別な措置として、別室会場での受験とすることにしました。

なお、本人及び同居家族に風邪症状等が見られる場合につきましては、定期テスト期間中にあっても、県からの通知どおり登校を控えていただきます。その場合、テスト返却日までの間に登校が可能となれば、後日受験ということになります。

2月14日(月)みんなの玄関から

みんなの玄関の花瓶に、開花し始めた梅の花を生けてみました。白色、桃色、紅色の三色です。「梅は百花の魁(さきがけ)」ということわざもありますが、これは「その年のどの花よりも先だって咲く」という直接的な意味から転じて、「特にすぐれた人物は多くの人が世に出る時期に先駆けとなっている」という意味もあるそうです。人権教育、道徳教育、ICT教育、英語教育等、様々な方面で、合志楓の森中学校が合志楓の森小学校とともに本県教育の先駆けとなれるよう、みんなで力を合わせて日々の教育活動に邁進したいと思っています。

全く話は変わりますが、本日(14日)はバレンタインデーです。お菓子は学習に不必要な物なので、学校に持ってきてはいけません。誰もチョコレートをくれそうにないから僻んでいるわけではなく、私(校長)からすれば「言わずもがな」の事柄です。しかし、これを校則(生徒心得)として明記するかは否かは微妙なところですね。以前、NHKや朝日新聞で「校則のない中学校」が紹介されていましたが、その学校の中学生は「言わずもがな」持ってきそうな気もしますが‥‥。

2月10日(木)みんなの玄関から

みんなの玄関から運動場を写しました。運動場にしても体育館にしても、広々と使える合志楓の森小学校・中学校の児童生徒は、やはり他の小中学校の児童生徒から見れば、羨ましがられる環境にいるのではないかと思います。

運動場ではサッカーベースボールしている小学生の「キャー」という1オクターブ高い声が聞こえてきます。髙橋教頭の話では、「年度当初は、何か生徒指導上のトラブルでもあったのかと、慌てて運動場を見に行きましたが、今は気にならなくなりました。」とのことです。また逆に「中学生だけの学校に戻った時、大丈夫だろうか?」と心配する話もあり、人間の「慣れ」って面白いなと思いました。

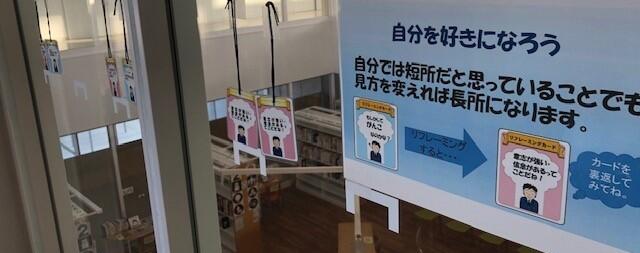

2月9日(水)3階西ギャラリーから

3階の西側ギャラリー(展示スペース)のガラスには、「リフレーミングカード」が掲示されています。このことについては、ほけんだより(2月号)に記載がありますので、詳しくはそちらを読んでいただければ思いますが、簡単に言えば「気持ちは持ち様」。例えば「頑固」と言われれば短所と思われがちですが、それは「意志が強い、信念がある」という長所ととらえることもできるということです。

今、世の中は「コロナ禍」と呼ばれる厳しい状態ですが、「おうち時間により新しい趣味が見つかった」や「家族の絆が強まった」など、必ずしもマイナスでない話を聞くこともあります。私は校長なので、あまりに脳天気で「頭の中がお花畑なの?」と思われないようにはしないといけませんが、本校の「新型コロナの番人」橋爪 養護教諭にチクリチクリと危機感を刺激されつつも、努めて明るくポジティブな発想を持とうとは思っています。

2月8日(火)みんなの玄関から

今朝も「みんなの玄関」を撮影しました。既にお知らせしておりますように、合志楓の森小で新型コロナウイルスで陽性者が出たため、5年生は学年閉鎖をしています。角田校長先生をはじめ小学校の先生方は、その対応に全力で頑張っておられますが、相手は見えないウイルスのため、難しい判断を迫られる場面もあるようです。同じ校舎にいる中学校として、できる限りの協力をしたいと思っています。

本校では、いつ臨時休校や学年閉鎖になってもよいよう、オンライン授業の体制は整っていますので、いっそのこと学校を閉じて防疫した方が、効果は高いようにも思います。ただし、学童保育がある小学校や他の中学校とのバランス等、合志市として総合的に判断すべき部分でもありますので、教育委員会からの指示を待ちたいと思っています。

2月7日(月)みんなの玄関から

朝の8:10。みんなの玄関には、2年生の靴箱から生徒の出席状況を把握している 深水 第2学年主任の姿かありました。もちろん各学級では、各学級担任が健康観察をしていますが、いつ本校にも陽性者が出て、臨時休校や学年閉鎖等の措置をすることになってもおかしくありません。いざとなったときは時間との勝負です。高い危機意識を持っている教職員がいることは、校長としてとても心強いです。

ところで北京冬季オリンピックで、初の金メダルが出ましたね。小林陵侑 選手がノルディックスキー、ジャンプ男子個人ノーマルヒルで快挙を成し遂げました。小林 選手は日本ジャンプ界のレジェンド、葛西 元日本代表の愛弟子だそうで、さっそく民放各局は、美談として2人の師弟関係を放送していました。これをきっかけに、日本選手団のメダルラッシュとなってくれたら、日本人として嬉しいですね。

2月4日(金)もみじ学級から

3階のもみじ学級から,私(校長)のお気に入りの景色である菊池恵楓園の森を撮影しました。落葉樹は葉を落としきっていますが、近くに行って観察すれば、新しい芽を吹き始めているものと思います。

実は、私はこの風景の春夏秋冬を撮影したいと思っています。冬はやはり「雪景色」だと思いますが、今年はまた雪が降っていません。本日は「立春」で、暦の上では春ですが、まだまだ寒いです。週末には再び寒波が来るとの天気予報ですが、雪は降るでしょうか。

ところで、本日(4日)から、北京冬季オリンピックが開幕します。国際的には中国政府による少数民族ウイグル族への人権弾圧に係る外交ボイコットが物議をかもしていますが、日本代表の選手には、とにかく新型コロナに注意して、全力を出し切って競技してほしいと思います。金メダルの最有力は、やはりは 羽生結弦 選手でしょうか? 個人的には「日の丸飛行隊」の復活を期待しているところです。開催期間中は、テレビに見入ってしまい、寝不足にならないよう注意したいと思います。

2月3日(木)みんなの玄関から

みんなの玄関には、パンジー、金魚草、葉ボタン等のプランターがきれいに並べられています。これは、小学校・中学校兼務の用務員の田尻先生が大切に育てられているものです。また、別の場所では、チューリップやサクラソウもたくさん養生中です。これらは、卒業式や入学式の会場を華やかに飾ってくれることでしょう。

ところで、本日(3日)は節分です。「節分」とは、本来、春夏秋冬全ての季節の変わり目のことをさしますが、その中でも旧暦の1年の始まりとされることから春の節分が重要視され、立春の前日が一般的な節分とされるようになったそうです。

また、本日(金曜日)の給食はパンなので、昨日の給食で「恵方巻き」を意識した「セルフ手巻き」や「せつぶん豆」が出ました。「鬼は外」の鬼は、禍(わざわい)を象徴するものとして、それを追い出そうとする風習の「豆まき」があるそうです。小学校のホームページにあるように「オニは外!ウイルスも外!」になってくれることを祈る毎日です。

2月2日(水)3階廊下から

3階廊下の柱に「国際的視野を広げる」という掲示をしました。文字は、書道の達人である 橋爪 養護教諭に書いていただきました。

以前の「学校生活」の記事にも書いていますが、冬休み集会と冬休み明け集会の2回に渡り、「国際的視野を広げること」というテーマで校長講話をさせていただきました。また1月の学校便り「楓の誉(第10号)R4.1.14」でもその話題について触れています。まだお読みでない方は、ぜひ一読していただけると幸いです。

それに関連してかしないか、1年部職員から私(校長)に道徳の授業のリクエストがありました。資料は「違いを乗り越えて」という「多文化の理解を深めること」を主題とする学習で、今週から再来週にかけて、1年の4クラスとも授業をさせていただくことになりました。教諭時代から「趣味は授業」というぐらい授業大好き人間だったので、とても楽しみでワクワクしています。

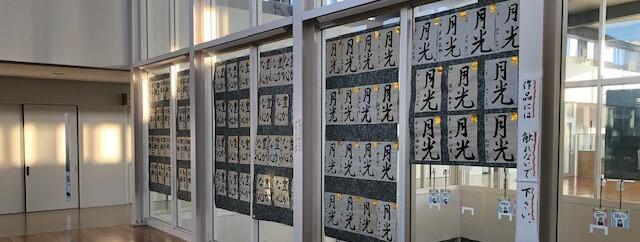

2月1日(火)3階西展示スペースから

3階西側の展示スペースでは、現在、合志市文化祭の書道作品のうち優秀(金賞)作品が展示されています。本校舎には3階に図書室の吹き抜けを挟んで東西2カ所に展示スペースがありますが、実際に貼り付けているのは、写真のとおりガラス窓です。せっかくのスペースを有効活用するため、展示用パネルボード等も今後少しずつ整備していきたいと思っています。

ところで、本日から2月、如月(きさらぎ)です。「きさらぎ」は、「衣更着(きさらぎ)」が転じた説が有力で、衣更着には、厳しい寒さに備え重ね着をする季節(衣を更に重ねる)という意味があるそうです。どおりでまだ寒いはずです。単に気温だけでなく、コロナ禍が収束した社会や経済、人々の生活や心にも温かいも春を待ちわびています。

1月31日(月)みんなの玄関から

今朝も「みんなの玄関」ですが、生徒の下足箱を撮影しました。スリッパが入ってる生徒は学校に来ていませんので、この写真から、学校の現在の状況を推察していただくことができると思います。

ただし、私(校長)はこの状況を否定的にとらえておりません。むしろ感染リスクの高い生徒が自主的に登校を控え、オンライン授業を選択してくれているということで、いわば「自然発生的な分散登校状態」とも言えます。それは、本校の生徒・保護者がいかに新型コロナの感染防止対策に協力的な姿勢であり、良識的な判断をされているご家庭が多いかの裏返しであるとも思っています。

本日で「行く1月」も終わり、「逃げる2月」に入ります。「去る3月」はあっいう間に来そうです。少しでも早く第6波がピークアウトし、通常の教育活動が取り戻せることを願っていますが、毎日毎日は、この状況の中でできることを精一杯取り組むしかありません。

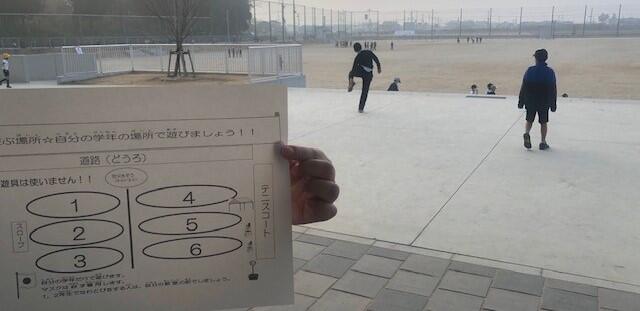

1月28日(金)みんなの玄関から

「みんなの玄関」から運動場を写しました。一旦は外遊びを禁止していた小学校ですが、再び外遊びをしてよいこととなりました。それは、外遊びを禁止してしまうと、結局、密になった教室の中で遊んでしまうからです。そのため、映り込んでいる図のように(小学校の森田教務主任に持ってもらっています)、場所を決め、運動場を広く使って遊ぶこととなったそうです。

話は変わりますが、今朝、小学校5年生の女の子が、私に挨拶をしてくれました。それが、私に正対し、先に「おはようございます」と言って、後でお辞儀をする、つまり中学校で指導している「先語後礼」なのです。もしも、この女の子が中学生の姿から学んでくれてたのならとても嬉しいですね。私はその5年生の女の子に、「飛び級して4月から中学校に入学していいよ。」と言いたくなりました。

その一方で、私の横をしらーっと通り抜けようとする中学生。私の方から「先語後礼」してやりました。ちょっと嫌味っぽかったですかね。

1月27日(木)2年3組教室から

朝の8:09。中学校の全員着席は8:10なので、あと1分ありますが、2年3組はこんな様子です。まだ担任が来ていないのに、凄いですね!! ここまでちゃんとできているのは、担任がよほど怖いのか、担任なんていなくてもやれると思っているのかのどちらかです(笑)。また、私(校長)は、「はい、勉強をしているフリをして!」と言って写真をとりました(笑)。しかし、実際にかなり多くの生徒が、すでに自習を始めていました。2年1組、2組はと言うと‥‥。触れないでおきましょう(笑)。

冗談はこれくらいにして、新型コロナの猛威については、かなり深刻な状況になっています。本校はまだ、臨時休校や学年閉鎖等の対応が必要にはなっていませんが、市内の小・中学校では、複数の学校で学年閉鎖になっています。また、近隣の保育園・幼稚園に休園している園があるため、その影響を受けている教職員が本校にもいます。

昨日、「生徒の学びを止めない」ための授業配信接続テストを行いましたが、実際に運用する事態も覚悟しておかなければならないのかもしれません。そうならないためには、感染リスクのある状態での登校を控えていただくのが、現時点での最も効果のある感染防止(クラスター)対策です。引き続き、保護者の皆様のご理解ご協力をお願いします。

1月26日(水)職員室から

朝の8:00ですが、職員室の中学校教職員のデスクには誰もいません。いるのは私(校長)と髙橋教頭だけです。

すでにお知らせしております通り、本日は「『生徒の学びを止めない』ための授業配信接続テスト」

学校情報化認定校

(2022年2月10日~2024年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

25万アクセス達成

【R 6.3.5】

ご閲覧に感謝申し上げます。

アクセスの履歴(R6.3.24).pdf

( 開設:R3. 4. 1)