大事なのは「自己学習能力」→「気・考・実」

昨日の

大事なのは「読む」力

に続いて、今日も

国立情報学研究所教授の新井紀子さんの書かれた文章から、

気になったお話を紹介させていただきます。

新井さんは、

「これまでの入試は

『嫌なタスクであっても、頑張って乗り越える能力』

をテストしてきた面がある。」

と言われています。

端的な指摘ですが、

私などは自分自身、その「これまでの入試」をくぐり抜けてきた一人ですし、

「これまでの入試」への対策をずっと指導してきました。

ですから、この指摘は、「うーん」となってしまいます。

「入試で見られてきたのは、つまりは忍耐力だったのか」と思うわけです。

しかし、続けて

「それ(これまでの入試)は20世紀型の労働スキルと合致していた。」

と言われると、理解できます。

教育の目標の一つは、

経済が求める優秀な労働力を作り出すことなのでしょうから、

20世紀の工業化社会、大量生産の経済の中では

「忍耐力」や「堅実さ」などが重要だったように思えます。

極端にいうと、

「大工場の中で分担された仕事を、堅実に間違いなくこなしていくこと」とか

「残業をいとわず、バリバリ仕事をこなしていくこと」

などが連想されます。

ところが、現在の「情報化社会」では、

いかに情報を収集し、必要に応じて処理し活用していくことが求められていめす。

これは、どんな職業においてもそうではないでしょうか。

例えば教員にしても、

「チョーク一本、俺の話を聞け」

のような、私が長くやってきたような授業では、

社会や生徒のニーズには合いません。

ワークシート1枚作るのにも、

手書きで教科書や参考資料を写していた時代ではなくなっています。

インターネットによる情報は刻々流れ出していますし、

AIなどの先進技術も日々進化しています。

新井さんは

「21世紀は学び続ける能力が問われる」とし、

「自学自習能力を全員に身に付けさせることが必須」

と述べられています。

続けて

「が、自学自習とは何か、どの段階でどう身につけるかが、

実は指導要領にも明記がなく、トレーニング方法も確立していない。それが問題」

と指摘されています。

「授業と別建てで自学自習だけを教える教科は作っても意味がないので、

各科目の中で、トレーニングさせていくしかないのでは?」

私もそう思います。

「『自学自習』を『好きなことを好きなように学ぶ』と勘違いする方もいるようですが、

たぶん機械との競争時代は、それでは不十分かと。」

新井さんは、人間の仕事を進化したAIに取って代わられる時代についての著書も多い方です。

この点は、withコロナの時代では、さらに加速するのではないでしょうか。

わざわざ外出して手を触れなくても、また人と対面しなくても、用が足りることは増えていますし、より身近になっています。

そこにはネットやAIが介在しています。

「むしろ『好き嫌いにかかわらず必要を認識して自学自習できるスキル』が求められるので、

義務教育でそのスキルを体系的に身に着けさせないと、格差は拡大する一方」

「与えられたことをがまんしてやる」

のではなく、

「必要なことを見極め自分で考え、工夫してやる」

ということかもしれません。

ここまで考えて、私は本校生徒の

「気づき・考え・実行する」力を育む学びの方向性は、間違っていないと思いました。

写真は、朝の苓南タイムで自学自習に取り組む本校生徒です。

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

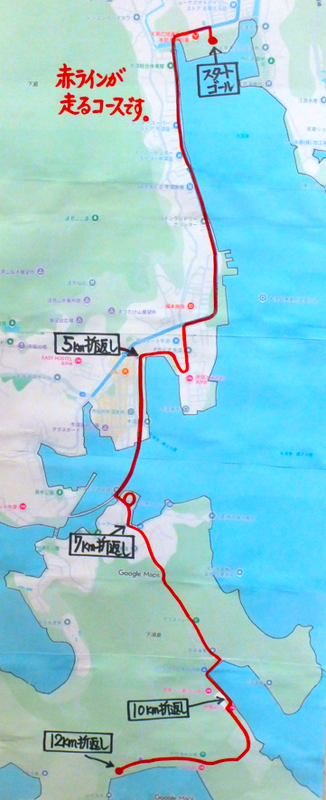

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

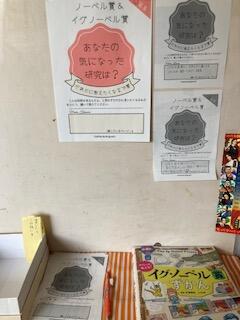

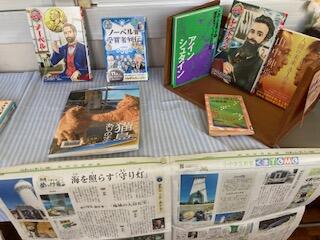

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

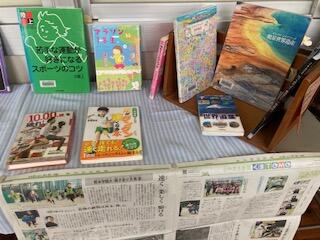

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

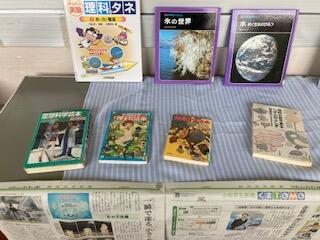

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

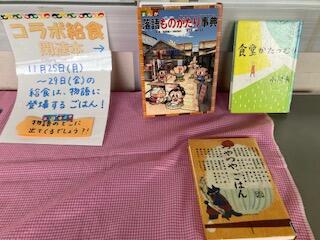

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29