校長室ブログ 今日の東天

クーデターに関して

ニュースによると、ミャンマーでクーデターが起こり、

先の選挙で大勝したスーチーさんが、身柄を拘束されたそうです。

当の軍部は、「選挙は不正だ」と言っているそうですが、

米国の大統領選もそんな騒ぎがあっていましたね。

民主主義の根幹な関わる問題で、

暴動や軍事力によるクーデターにしか、

解決策を見出せないものなのでしょうか。

私は政治にはあまり関心はありませんが、

この21世紀でもそうなら、残念な気がします。

ミャンマーの問題も、早く平和的に解決してほしいものです。

クーデターといえば、

三島由紀夫が自衛隊市ヶ谷駐屯地で、クーデターの決起を訴え、

叶わずに自決してから、昨年は50年目でした。

当時、私は小学生でしたが、

担任の先生が教室のテレビを付けて、

ニュースを見ておられたように思います。

もちろん、事件の意味は全く分かりませんでした。

妻方の遠い親戚の方が、その時、市ヶ谷の現場に居合せておられたと聞いたのは、

ずっと後、結婚後のことで、びっくりしました。

話は飛びますが、

「ターミナル」というトム・ハンクスの映画をご存知でしょうか。

こちらは、クーデターを起こす話ではなく、

東欧の「クラコウジア」という架空の国から

米国に旅行に来たトム・ハンクスが

祖国がクーデターにより一時的にせよ消滅したことにより、

ニューヨークJFK空港で何か月も足止めを食う、

という少々突飛なお話です。

トム・ハンクスさんは、空港ターミナルの中で寝起きしながら、

くじけず、明るく生活されていきます。

設定は変わっていますが、

ストーリー自体は、時にはユーモラスで、

時にはほろっとするところもあるような映画でした。

(ちなみに、実際にパリの空港に20年?滞在したという人もいるそうです)

銀座のクラブで「陳情」を聞いていたのだと言ってる国会議員さんもおられるようですが、

日本の国の土台はまだルールはに則ってちゃんと動いているのでしょうから、

まだいいのかなと思うこの頃です。

高校入試の思い出

今日は公立高校の前期選抜が行われています。

本校からも多くの3年生が受検しています。

誰も経験したことのない、コロナ禍の中の受検となります。

受験生本人はもとより、ご家族の皆さん、

例年以上に健康面・体調面、感染症対策など、

細心の注意をしての受検だと思います。

また、実施される側の高校等の関係者の皆さんも多くのご苦労があるかと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、私自身の高校入試は45年前になります。

前期・後期などはなく、3月上旬の一発勝負でした。

私は公立高校一本で受検に臨みました。

今思えばちょっと無謀な感じですが、昔の進路指導はそんなものだったのでしょう。

当時も1日目が国理英、2日目が社数の試験でした。

今でも覚えているのは、最後の数学の試験で、

最後の図形の問題が全然分からなかったので、

「これはもしかすると中学浪人かな」

と、その時になって少し青ざめたことです。

受検場である高校には、国鉄(今のJR)で行きました。

これもよく覚えているのは、入試が終わって、

「やっと終わった。明日から遊べるぞ」

と思って熊本駅から自宅に歩いて帰りました。

当時駅前にあった「ユニード」というスーパーに寄って、

600円でシングル・レコードを買って帰りました。

ところが、帰っているうちに

なんか体がかゆくなってきて、変な感じがしてきたではありませんか。

(???)

いやな予感がしながら家に帰り着いて、鏡を見ると、

顔に赤い小さなポツポツができていました。

夜には、体中に広がってしまいました。

病院に行くと、「風しん」という診断でした。

楽しみにしていた入試後の日々も、

(3年生9クラス全員で三井グリーンランドに出かける

「お別れ遠足」も楽しみにしていたのですが)

1人で家で寝ていなくてはならなくなりました。

まあ、テスト当日に症状があったら、もっと大変だったでしょうから、

仕方ないなとあきらめました。

これが私の高校入試の思い出です。

先日のCA木村さんの授業にならって、

この頃の「思い出の1曲」を選ぶとすると、

この曲かなと思います。

「俺たちの旅」というTVドラマのエンディングテーマです。

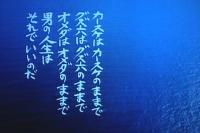

ドラマのエンディングに出てくる数行の詩が、かっこいいなあと思って見ていました。

これが、高校入試の帰りにお小遣いで買ったレコード(のB面)です。

寝込んでしまった私は何回もこの曲を聴いていたのでした。

プーさんの「何もしない」こと

「マルチタスク」などというと、聞こえがいいように思えますが、

以前は「ながら勉強」は能率が悪いのでしないように、と言われていました。

私も目が疲れて仕方ないので、振り返ってみると、

テレビとスマホとタブレットを同時に使っていることがあります。

健康のためにも気をつけないといけませんね。

ところで、ブログ(プーと大人になった僕の『何もしないをする』の本当の意味とは)を目にしました。

映画「プーと大人になった僕」(DVDを持っています)の中で有名?なプーさんの名言についてふれた文章でした。

*****

「何もしない」は、最高の何かにつながるんだ

Doing nothing often leads to the very best kind of something.

*****

大人になったクリストファー・ロビンとの会話で出てきますが、

ロビンの子どもの頃を描いた原作の絵本にも出てくるそうです。

大人に「何するの?」ってきかれたら

「なんにも」ってこたえてね

そのまま外に行けばいいんだ

(くまのプーさん完全保存版 から)

しかし、かといってロビンとプーさんはただじっとしているという訳ではありません。

仲間たちと遊んだり、冒険したり、

いろいろなトラブルに遭遇してはなんとか解決したりします。

映画でもそうです。

プーさんは「何もしない で忙しい」とか言っています。

このことに関連して、次のような記事を目にしました。

ジェフ・ベゾスが最も価値を置く「何もしない時間」。その驚きの効果

*****

世界最大のオンライン販売会社AmazonのCEOを務めるJeff Bezos氏なら

(地球上で一番のお金持であることはこの際、横に置くことにして)、

さぞたくさんのことをこなしているはずだと容易に想像できます。

実際にそうだと思います。

会議や電話や公開イベントなど、山ほどやることがあり忙殺されているはずです。

ところが、Bezos氏が言うには、毎日の最も価値の高い時間は、何もしないで過ごす時間だそうです。

少なくとも、何も予定が入っていない時間です。

*****

以前、朝の時間の有効活用について、この欄でふれましたが、

ベゾスさんは朝10時までは何も予定を入れず、

ゆったりと家族との時間を持つというのです。

この世界有数のお金持ちのルーティンについて、

「そんなこと、私たち庶民はできないや」と言うのではなく

この記事では、いろいろ考察されています。

たとえばこういう見方です。

*****

生活に余白が増える

生活の余白とは、自分のフルキャパシティから果たさなければならない仕事の分を引いて残ったところです。

問題は、たいていの人が生活の中でほとんど余白のない生活をしていることです。

それどころか、手放すことができて、多分手放した方が良いことに

自分のキャパシティをすべて使っていることが多いのです。

生活に余白を増やす唯一の方法は、今していることを減らすことです。

秘訣は、必ず優先度の高いことをすること。

価値の低いことはやめて、その分だけ本当に重要なことに集中することです。

予定を入れない時間を作ることを優先すると、心身に休憩を与えることにもなります。

そうしないとさまざまなことに常に注意を払い、考えたり処理し続けることになります。

*****

「余白」というのがいいですね。

内容の質は変わらず、いい感じになる印象があります。

こういう考察を読むと、

最初のプーさんの言葉と共通するものを感じます。

(プーさんの考えは老子の思想にもつながっているそうですが)

冒頭で紹介したブログの筆者さんは、

プーさんの「何もしないをする」について、

『自分の心に耳を澄ませて、本当にしたいことをする』

ことだと言われています。

なるほどと思いました。

私も少しでも心と頭と眼を休めて、プーさんを見習いながら生活してみたいと思います。

「南の島での会話」は現実でした(道徳スピンオフ)

先日のCA・木村さんとの授業で

「南の島での会話」(校長室ブログ 南の島での会話から)参照

について、木村さんにコメントをいただいたことは昨日のこの欄で紹介しました。

さて、この道徳の授業のスピンオフ(?)として、

3年生には1枚のプリントを配ってもらいました。

それは、

「南の島での会話」は現実でした

という内容のものです。

別に全く働かなくても、

のんびり思いのままに、欲しいもの全てを手に入れて暮らせる島が

現実にある(正しくは「あった」?)のです。

以下、HPのコラムから一部引用してみます。

以下引用*****

ひとつの国で、働いているのはたった18人!

この世で最も金持ちの国とはどこなのでしょうか?

ドバイ? アメリカ? スイス?

かつてそれらの国を越え、地上の楽園と言われたのが、南太平洋の小さな島・ナウルでした。

東京都の10分の1、直径2キロほどのこの小さな島では、税金はゼロ、病院はタダ。

働くことがないどころか、住民たちは人生で働いた経験が一度もないので、『働く』ということの意味すらわかっていません。

食事はすべて外に食べに行きます。

しかし、レストランを運営する人すらもいないので、中国人が経営している中華料理屋で食事を済ませます。

なにもしなくても毎月莫大な年金が政府から振り込まれてくるため、友達と遊んだり、南の島でぼーっとしたり、恋愛したりしているだけで大金持ち。

結婚すると、国から一戸建ての家まで建ててもらえます。

人々の生活は、ぶらぶらするか、お酒を飲むか、車を走らせるか。

小さな島には道路が一本しかなく、スクーターでも30分で一周できる程度のものなのですが、ありあまるお金によって、一日中ベンツなどの高級車が走り回っています。

走る意味は特に何もなく、「なんか暇だし、走ってると涼しいから」。

通常は南の島であれば、お金がないので観光客に来てもらうことが産業になります。

そのために住民たちは必死で観光客に対するおもてなしを考えますが、ナウルの人々は、お金だけは有り余っているので、まったく誰にも来てもらう必要がありません。

むしろ、観光客がくると邪魔であると考えているため、非常に閉鎖的で、国外に情報が流れることがなかったのです。

地元民たちは誰も働かず、空港などもあるものの、すべての経営に外国人を雇って済ませているため、働いている人間は国会議員18人だけ。

(以下つづく)

*****

(写真は https://ameblo.jp/satopapax/entry-12243138129.html から)

上の記事は、次のページから引用しました。

関心のある方は、続きを下のリンクからご覧になれます。

誰もが働かずに暮らせる、世界一の金持ちの国!南の楽園・ナウルの光と影

また、Wikipedia でも概略は知ることができます。

硬派のビジネス記事なら、つぎのページはどうでしょう。

日経ビジネス ナウル、世界一の贅沢に溺れた国の結末 不労所得による繁栄は、地獄への入り口

世の中広いものです。

たとえば、明日あなたに宝くじが当たり、1日にして億万長者になったら、

「どう生きていきますか?」

ちょっと立ち止まって夢?に思いを巡らせてみませんか。

生徒たちといっしょにCAさんから学びました

昨日の6時間目、3年生の道徳の時間をいただいて、

1時間授業をさせてもらいました。

といっても、現役CAの木村久美子さんをゲストに招いての授業でして、

主役は木村さんと、聞き手をつとめてくれた橋本さんはじめ、生徒たちです。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

続報CAさんがやってきたⅡ 3年道徳の感想から(2021/1/28)

私がお話を伺って勉強になったことが、おもに次の5つありました。

①まず、「CAさんになるまでの苦労」の話題になったとき、

「CAになるための道はたくさんあります。

いろいろな経験を経てCAになる人もたくさんいます。

むしろ、CAになってからの方が厳しいし、たいへんでした」

とおっしゃったことです。

生徒が直面している高校入試も、ゴールではなく、通過点だという話をしているのですが、

まさにそのとおりの実感のこもった言葉でした。

(なお、そのつらい時期によく聴いていた思い出の曲をお尋ねしたら、

久保田利伸さんの「 LA・LA・LA LOVE SONG」を挙げていただきましたので、

授業中にも流して、当時を思い出していただきました。

…ちなみに大ファンの木村拓哉さんのドラマにちなんだ曲だそうです)

②次に、ANAのCAさんは約7,000人いらっしゃるそうで、

フライトのたびに「はじめまして」という初対面の人と

チームを組んで業務に当たるということです。

それだけに、

「CAさんとしての当たり前の基本をきちんと身に付けておくこと」

「誰とでもコミュニケーションを取ってチームワークよく行動できること」

などが必要だということでした。

毎回が新メンバー、新チームであれば、

仕事に関して得意や不得意などを言う余地はなく、厳しいなと思いました。

③また、川下くんの「CAをしていて腹が立ったことはありましたか」という質問の答えの中の

「いろいろなお客様がいらっしゃいます。

中には、チームみんなでフォローしてもうまくいかないケースもあります。

しかし、プロですから、制服を着てお客様と向き合えば、どんなことも耐えられます」

という言葉には、さすがだなあと感銘しました。

④そして、「南の島での会話」(校長室ブログ 南の島での会話から)参照

についての答えでは、

昼寝をしている人に

「たとえ行き着くところは同じだとしても、

そこまでの努力や過程が違うのです。

人生の豊かさが違うのですよ」と声をかけるというお答えでした。

努力して達成する「人生の豊かさ」

私も深く考えさせられる言葉でした。

⑤最後に、生徒たちも言っていましたが、言葉遣いが丁寧で、きれいな日本語でしたね。

とてれも聞き取りやすい、スマートな話し方でした。

これも私自身も気をつけて見習いたい点でした。

生徒たちといっしょにたくさんのことを学ばせていただきました。

木村さんをはじめ、市当局の関係者の皆さん、ほんとうにありがとうございました。

コンコルド効果

私は、毎朝のテレビの「林先生のことば検定」を頑張っています。

今月は目標の合計60ポイントまであと少しになりました。

そのコーナーで、先日、「コンコルド効果」について出題されていました。

私はたまたまこの言葉については知っていましたので、

ちゃっかり3ポイントをゲットすることができました。

皆さんはこの「コンコルド効果」についてご存知ですか。

Wikipedia によると、こう説明してありました。

*****

「埋没費用効果 (sunk cost effect)」の別名であり、

ある対象への金銭的・精神的・時間的投資をしつづけることが

損失につながるとわかっているにもかかわらず、

それまでの投資を惜しみ、

投資がやめられない状態を指す。

超音速旅客機コンコルドの商業的失敗を由来とする。

*****

例えば、パチンコ屋でだいぶん資金を投入しても、すってしまった時、

「今日はもうダメだな。この辺でやめておくとするか」

とはなかなか思いきれず、

「この次は、玉が出るかもしれない」

と根拠もなく期待したり、

「せっかくここまでつぎ込んだんだ。これでおめおめやめられるか」

と変に意地になったて引っ込みがつかなくなったり、

「次こそ。今度こそ」

と期待してずるずると泥沼にハマってしまったり……。

そんな気持ちになることは、誰しもあるかもしれません。

「撤退する勇気」はなかなかだせるものではないかもしれません。

立場やそれまでの経緯によっては、なおさら難しいことでしょう。

しかし、歴史に学べば、

リーダーの決断は大切に思えてきます。

なぜこういうことを思ったかというと、

2020年に日本中、世界中が盛り上がることを楽しみにして、

東京五輪のピンバッジを、いくつか購入していたのを

思い出したからです。

超音速旅客機コンコルドは、

ロンドン・ニューヨーク間を3時間足らずで結ぶという、スピードの面では成功したものの、

騒音や環境破壊、コストの面ではとても成立しないと、

早くから分かっていたにもかかわらず、

最終的には莫大な赤字を残して消えていくことになったようです。

最近の国会のニュース報道などを見ていると、

五輪を目指している選手の皆さんのことも頭をよぎり、心が痛みます。

(オリンピックとパラリンピックの2つのマークが1つのピンバッジになっているものがあります。

JRC事務局でパラ卓球メダリストの工藤恭子さんが

昨年度の文化発表会で講演されたときにいただいた、大切な記念のバッジです)

校長住宅さようなら

私はもともと熊本市の出身です。

生まれて最初に住んだ家は、現熊本駅の新幹線口からよく見えるところにありました。

今でも初詣には、その近くの神社に出かけ、

新幹線開通とともに様変わりした、思い出の町並みを巡ったりします。

その町を皮切りに数えてみたら、生涯で11か所の家に住んだことになりました。

その10番目の住まいが、本校正門前の校長住宅でした。

平成29年の4月に本校に赴任すると同時に、引っ越してきました。

引っ越してきた日はとても天気のいい日で、

真っ青な空をバックに、住宅から白い本校校舎が光って見えました。

スクールバスに乗る吹奏楽部の生徒たちが、元気にあいさつしてくれたのを覚えています。

嵐が来ても、雪が積もっても余裕で通勤できる、素晴らしい住宅でしたが、

なぜか冬はえらく寒かったのを覚えています。

また、朝起きたら枕元に、初めて見るような名前も分からない虫?

(虫かどうかも今となっては疑わしいもの)が

何十匹?(何十個というべきか)もじっとしていたのも、

びっくりしましたが、今ではいい思い出です。

その校長住宅が今週から取り壊されています。

お世話になったのは2年間ですが、

住んだ家があっという間に姿を消していくのは、やはりさびしい感じがします。

跡は整地されて、念願のスクールバス乗り場になる計画です。

「仮称・牛深東センタープラザ」です。

バス3台の駐車スペースに加え、

電話ボックスは場所を少し移して残し、

新しく子供たちの待合用のベンチとその屋根、

花壇と水やり用の水道、

(可能ならできれば噴水もとお願いしていますが)

と、安全に児童生徒たちが毎日乗降できるスペースにしていただく予定です。

しばらく撤去、整地と工事が続きますが、

春休みまでには完成するように聞いています。

皆さん、楽しみに待っていてください。

(これは、今はなき熊本交通センタープラザです)

「努力は裏切らない」のか?

予備校講師の林修さんが、こういうことを言っておられます。

*****

努力は裏切らない、という言葉は不正確です。

正しい場所で、

正しい方向を向いて、

十分な量なされた努力は裏切らない、

が正しいんです。

*****

なるほどと思いました。

逆に言うと、

間違った場所で、

間違った方向を向いて、

不十分な量の努力をしても、

努力は裏切るということでしょうか。

自分では努力をしたつもりでも成果が出なかったときに、

他人や周囲の環境のせいにして、負け惜しみを言ったり、

「努力してもダメじゃないか。自分はダメなやつなんだ」と自信をなくしたり、

やけっぱちになったりしてはいけないのでしょう。

たとえば、私が歌手になろうと思い立ち、

上京して音楽専門学校に通い、

アイドル歌手になるための訓練を、

1か月受けた としても、

歌手にはなれないと思います。

(大阪の吉本の専門学校に入って、

芸人さんを目指す方が可能性は若干高い)

「正しい場所」か?

「正しい方向」か?

「努力の量は十分」か?

そういったことを、ちょっと立ち止まって

考えなくてはいけないのかも知れません。

林先生は若いときに借金を抱えて困っているときに、

塾の講師という居場所に縁があり、そこで努力をされて、

現在があるようです。

私はこの「正しい場所で」が案外一番難しいように思います。

早いもので、来週はもう2月の声を聞きます。

言うまでもなく、3年生は、進路選択、進路実現のための大切な時期です。

3年生はもちろん、2年生も1年生も進路について、当事者意識を持って

考えてみることも大切な気がします。

ザリガニのファイティングポーズに学ぶ

おかげさまで、このブログも昨年5/1からなんとか毎日更新を続け、

えっちらおっちらと、もう230回を超えたかと思います。

ご愛読ありがとうございます。

さて、その記念すべき(?)第1回目は、

という記事で、映画「隠し剣 鬼の爪」に出てくる

「大事なのは、逃げるのは体で、心ではない。

心はいつも攻め続ける」

という言葉を引き、臨時休校中の思いを述べたところでした。

このことに似ているのですが、クスッと笑えるような話を読みました。

ザリガニを捕まえようとすると、

彼(彼女)は前を向きながら、後ろに下がるというのです。

勢いよく後ろに下がり、あっという間に、遠くへいってしまうのだそうです。

意地でも後ろを向かないそうです。

しかも、ただ後ろを向かないだけではなく、

大きなはさみを高く振り上げ、

人間で言うところの「ファイティング・ポーズ」を取りながら、

後ろへ下がるというのです。

「なかなか前向きな逃げ方」です。

「ただ逃げるだけではない。

戦う姿勢を崩したわけではない。

ただ今は下がることが必要だと判断しただけだ。

そうやって、私たちは生きてきた」

引用「逃げるは恥だが負けたわけではない。ファイティングポーズをとれ!」より

ザリガニも一生懸命だと思ってみれば、共感しましたし、かわいいですね。

「想像力のスイッチを入れよう」

小学校5年生の国語の教科書に、

「想像力のスイッチを入れよう」という教材があるそうです。

私は読んだことはないのですが、

さまざまな情報に出会った時に、何が大切かを分かりやすく述べてある教材のようです

その教科書会社 光村図書のホームページに、

とても良い動画がアップされていることを知りました。

教科書本文の筆者である、下村健一さんが自ら、

コロナ禍での情報への向き合い方について、具体的に解説されています。

今は大学の先生である下村さんは、テレビ局アナウンサーのご経験もあるそうで、

とても分かりやすく説明されています。

早速ホームページを見てみると、約6分の動画が4本アップされています。

5年生向けに作られた動画でしょうが、

中学生にも、また大人にとってもたいへん参考になる内容ですので、

ぜひご覧になってください。

応用編① まだ分からないよね?

応用編② 事実かな? 印象かな?

応用編③ 他の見方もないかな?

応用編④ 何がかくれているかな?

世界で行われた「2つの交代式」

昨日は、アメリカのバイデン大統領の就任式が行われました。

米国の民衆の分断と、新型コロナ禍をはじめとした、

様々な課題に直面した船出と、各メディアが報じていますね。

この就任式で、詩を朗読したアマンダ・ゴーマンさんは22歳の若さで、就任式に登場した詩人としては最年少だそうです。

詩のタイトルは「The Hill We Climb(我らの登る丘)」。

→【緊急全訳】アマンダ・ゴーマン「私たちがのぼる丘」─米国大統領就任式で世界が注目

When day comes we ask ourselves,

where can we find light in this never-ending shade?

日が始まる時 私たちは自問する

終わらない影の中 どこに光を見つけられるか

で始まり、

There is always light.

Only if we are brave enough to see it.

光はいつも存在する

私たちにそれを見る勇気さえあれば

There is always light.

Only if we are brave enough to be it.

光はいつも存在する

私たちが光になる勇気さえあれば

と締めくくられています。

バイデン氏と同様、発話障害を乗り越えた彼女の堂々とした朗読は、

多くの人に感銘を与えたようです。

彼女の着ていた鮮やかな黄色の服は、

詩にある「光」を象徴しているかのようでした。

米国初の(そして「最後ではない」)女性副大統領ハリスさんのコートは、鮮やかな紫でした。

民主党の青と共和党の赤の融和を表しているとも映りました。

4年前に敗れたヒラリーさんも、敗北宣言の時だったでしょうか、

だんなさんと共に、夫婦そろって紫を身につけて登場されていたのを思い出しました。

このように、服や物に象徴として思いを込めるということがありますね。

さて、昨日はもう1つの大切な「交代」が行われました。

牛深東中学校 生徒会執行部引継式 です。

ZOOMでの実施でした。

感謝状贈呈、第16期執行部の最後のあいさつと進み、

特に後迫会長のあいさつは、

さすが「コロナに負けない生徒会」を1年間引っ張ってきたリーダーらしい、

熱い思いのこもったものでした。

そして、恒例の生徒会旗(校旗)の次期会長への引き継ぎがありました。

山本前会長から1年、いろいろな思いを込めて手渡してくれたと思います。

その思いを受けた、鶴長新会長のあいさつも、力強く素晴らしいものでした。

3年生たちの信頼と期待を受け止めて、先輩へのエールを込めて語ってくれました。

本校歴代の「日本一の生徒会」の伝統が進歩しながら受け継がれていく、

象徴的な場面は、生徒会旗の引き継ぎのシーンだと思います。

そばで見ていた私も、胸が熱くなりました。

新執行部の今後の健闘を祈りたいと思います。

第13期三宅会長から第14期小﨑会長へ

3年生から2年生へ!「継承」と「創造」 生徒会役員引き継ぎ式

第14期小﨑会長から第15期山本会長へ

2学期終業式・生徒会役員任命式

第15期山本会長から第16期後迫会長へ

そして、第16期後迫会長から第17期鶴長会長へ

朝を制する者は一日を制す

今日の「学校生活」のページでは、

「朝を制するものが一日を制す」と題して、

東中生の朝の苓南タイムの頑張りを紹介しました。

静かに落ち着いた雰囲気の中で1日の学校生活のスタートを切ることは、

頭にも心にも体にとっても、とてもいいことだと思います。

脳科学者の茂木健一郎さんは、朝を制するものが「人生」を制するとおっしゃっています。

引用*****

脳は、夜眠っている間に、前日のさまざまな体験を整理し、側頭連合野の回路に記憶する。

従って、朝目覚めたときは、記憶の整理が終わって、いわば「すっきり」した状態になっている。

朝の時間が「ゴールデン・タイム」といわれる理由は、ここにある。

集中して仕事をする条件が整っているのである。

「朝を制するものが人生を制する」は過言ではない。

私は、起きてすぐメールを見たり、ツイッターやフェイスブックをチェックしてエンジンを始動する。

そして、家を出る前に、一仕事済ませてしまう。

1日の最初に、いきなりトップ・スピードで活動することで、その後の仕事のリズムがつくられる。

*****

パソコンを終了すると、いくつものウインドウを閉じながら、

「ジジジジジ…」といって終了していきます。

あれはパソコンのCPUが1日の処理内容を片付けている音でしょうか。

人間の脳も寝ている間に、そういった片付けを終えてすっきりしているのでしょう。

そう言われてみると、朝は脳がすっきりしているような気がしてきました。

朝イチで調子よく仕事が処理できれば、一日中、調子いい感じがしますね。

朝、家から出かける2時間前に起きて、日光を浴びて、1時間で食事や身支度などを終え、

あとの1時間で仕事や勉強をすると、

とても効率が上がるというおすすめも聞いたことがあります。

ちなみに、私は朝のテレビ番組の「林修先生の言葉検定」で脳を鍛えています?

東中の伝統

毎日、一時間は校内を散歩して、

授業の様子や生徒たちの頑張り等を拝見するようにしています。

なるだけ生徒たちの集中の邪魔にならないようにしています。

スナップ写真を撮らせてもらい、

ホームページの「学校生活」にアップしています。

5月から、授業日はほぼ毎日更新中です。

丸山先生にも手伝ってもらっています。

そして、少し遅れることもありますが、

同様の記事をFacebookにもアップしています。

それと別に「校長室ブログ」も更新中です。

これは5月から長期休業日以外は毎日更新中です。

たしか、220回は超えていると思います。

「校長先生もひまなのですね」と聞こえてきそうですが、

ご愛読をよろしくお願いします。

昨日の「学校生活」で紹介したことですが、

あんまり嬉しかったので、

この欄で引用したいと思います。

*****

3年うみかぜです。

道徳で「伝統を創るもの 受けつがれる思い」を学習しています。

桑野先生の「東中ならではの伝統って何だろう」という問いに、

川下くんがしばらく熟考して、

「笑顔が多いところ」と答えていました。

とても嬉しかったです。

*****

川下くんがしばらく考えていたので、

私も横から

「なにがあるだろうね」

とか言いながら応援していたのですが、

「笑顔が多いところ。

みんなよく笑う。

コロナでたいへんだけど。

元気もいいところ」

と発表してくれたのです。

いやー、私はとてもとても嬉しかったです。

その後、3F、4Fと上がっていったのですが、

階段を歩いていても、自然と笑いがもれて仕方なかったです。

3年生の教室では、小多先生と

同じテーマで道徳の授業があっていました。

さすがに活発に意見が出ていました。

東中の伝統としても、

東輪会、黙働掃除、語先後礼、気考実などたくさん板書してありました。

それを眺めているうちに、がまんできなくなって、

授業に割り込ませてもらって、

先程の川下くんの意見を紹介しました。

3年生の仲間も笑顔になっていました。

今年になって(まだちょっとですが)、

一番嬉しい出来事でした。

これも、川下くんをはじめ3年生のみんなのおかげですし、

桑野先生はじめ先生方にも感謝の気持ちでいっぱいです。

本当に嬉しかったです。

ありがとうございました。

南の島での会話から

担任をしていた頃に、授業で扱った話です。

*****

世界飛び回る日本のビジネスマンが、仕事で南の島へ行きました。

毎日忙しく飛び回っていましたが、

そのうち、静かな浜辺のヤシの木陰で、

いつも昼寝をしている男がいるのに気がつきました。

ある日、ビジネスマンはその男に話しかけてみました。

「いつもそこで昼寝ばかりしていますね」

すると男は答えてこう言いました。

「あなたはいつも急いでいますね。

何をしているんですか」

ビジネスマンはあきれて

「仕事ですよ」と言いました。

すると男は「仕事?」と聞き返しました。

「そうです。私はこの島で◯◯の売り上げを伸ばすんです」

「ほう、売り上げを伸ばして、どうしたいんですか」

「会社に認められて、昇進したいんですよ」

「昇進?昇進してどうしたいんですか」

「そりゃあ、昇進して給料をたくさんもらって、金持ちになりたいですね」

「ふうん。金持ちになってどうしたいんですか」

「どうしたいって、そうですね。

おいしいものをたくさん食べて、のんびりしたいですね。

ゆっくり昼寝でもして」

男はちょっと黙ってからこう言いました。

「なあんだ。

そういうことなら私はもう毎日やってるな」

ビジネスマンは、何も言わずにどこかへ行ってしまいました。

*****

ここで、生徒たちに

「あなたがこの場で会話を聞いていたら、何と言いますか」

と尋ねるという授業です。

皆さんならいかがでしょうか。

東中の生徒にも、いつか聞いてみようと思います。

「あなたは運がいいですか?」「はい」

早くも1月も中旬になり、明日は私立高校の奨学・専願試験です。

本校からもチャレンジする人がいます。

日頃の力を発揮してくれることと思います。

その後も、国立や公立の試験が続いてきますので、

それに備えて、3年生は面接試験の練習に余念がありません。

さて、面接というと思い出すのが、

松下幸之助さん(松下電器・現パナソニックの創業者)の逸話です。

松下さんは社長だった当時、社員採用試験の面接の際に必ず

「あなたは運がいいですか?」と質問して、

「運がいい」と答えた人を採用したそうです。

これは実際に運がいいのかが問題ではなく、

その人が「自分は運がいい、恵まれている」と思っているかどうかを聞いているようです。

今までやってこれたのも、今の自分があるのも、

自分一人の力でなく、運の巡り合わせがよかったんだという謙虚さや

周りの人に運良く恵まれたと感謝の気持ちを持ったり、

「よし、ツイてるぞ」と前向きに考えたりする、

そういう人を求めていたのかなと思います。

また、そういう人たちの方が人に好かれるし、組織の中でもありがたいようです。

松下さんはその辺のところを考えて質問しているのでしょう。

少なくとも、「自分はなんてついてないんた!」と言ってる人とは、

友達になりたくない感じがしますからね。

また、この松下さんのエピソードから、

マザー・テレサさんの次の言葉を思い出しました。

思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。

運がいい人には、それなりの

プラス思考とか、積極的な言動、

前向きな行動力や習慣、

そして周囲に好かれる性格が備わるのでしょう。

そんな人の周りには、やはり前向きな人が集まり、

それがお金に換えられない財産になるのかもしれません。

「運が悪い」というのは、この逆なのでしょうか。

「運がいい」といっても、

偶然道ばたで大金を拾うというようなことではないな、と思いました。

想定と準備のあいだ

全国高校サッカー選手権大会が無観客で行われていました。

この状況下で大会を運営されるのも、厳しい練習を経て出場されるのも、

皆さん想像を超えるご苦労があったものと思います。

また、決勝戦の山梨学院対青森山田の一戦では、

中学生時代のチームメイトが対戦する場面もあり、

それだけでも大変なドラマだなと思いました。

ただ、ある監督さんの試合中の行為がスポーツマンシップに反していた、

という声があったことは、残念に思いました。

私も部活動(バスケット部)を指導していた時期がありましたが、

指導力もないのに、大きな声で選手を叱責したりすることもあり、

今となっては恥ずかしい限りです。

たとえば、試合中にノーマークシュートを外す選手がいたら、

「なんでそれを落とすんだ!」と怒鳴るといった具合だったのです。

以前にもこの欄で触れましたが、

その「なんで」を考えて、試合前日までの練習で成長させるのが指導者の仕事だったと思います。

今となっては、本当にその頃の生徒たちに申し訳なかったと思います。

また、最近、このような言葉を目にしました。

「真のリーダーでないのに、そうなろうとする選手は、

味方がミスした後に叱責する。

真のリーダーは選手がミスすることは想定済みだ」

元サッカー選手で指導者だった、ヨハン・クライフという人の言葉です。

クライフさんは、現役時代は「空飛ぶオランダ人」(!)と呼ばれるぐらいのスーパースターで、

指導者になってからも、守備重視のサッカースタイルを潔しとせず、

攻撃型のサッカーを信念を持って指導した人だそうです。

どんなトップ選手でも、ミスをしない人はいません。

リーダーたるべき人は、あらゆる事態を想定することが必要だということでしょう。

以前の私のように、目の前の事態を見てから、その結果だけにイライラしても、

リーダーとは言えませんね。

ミスが生じた場合やうまくいかなかった場合を前もってイメージして、

困らないように準備しておくのがリーダーだし、プロでしょう。

その準備ができていなくて敗れても、

その敗北の責任はミスした選手ではなく、監督の責任なのだと思います。

私も、いまさらですが、

一歩先か、それが無理ならせめて半歩先でも、想定して準備することを大事にしたいと思いました。

人間ドック体験記

先日、休みをいただいて、年に一度の人間ドックを受診しました。

感染予防対策には入念に注意しての受診としました。

日頃の不摂生もあり、年齢も年齢なので、

結果は反省すべきことがいくつもありました。

ただ、検査の待ち時間等にぼんやりしながら、

食事や運動など日常生活のことや、

これまでの自分の体調のこと、

また、これからのことなどに思いを巡らせる

貴重な時間を持つことができました。

特に昨年、今年は健康への思いを新たにしているところです。

今回は、胃カメラを受診しましたが、

検査していただく担当者の方が

防護服やゴーグルを着用して入って来られるのを見た時は、

分かっていたつもりでも

胸が詰まりました。

こんな私のために、と

感謝の気持ちでいっぱいになりました。

昼食は検診センター内のレストランでの

健康的な食膳でした。

今年は特にゆっくり、味をかみしめながらいただきました。

検査でお世話になった皆さん、たいへんお世話になりました。

りんごの木を植える

落ちないりんご

雪の中のりんご

と、りんごの話題に続いて、

今日もりんごにまつわる言葉を取り上げます。

よく、「明日地球が滅亡するなら、最後の食事で何を食べますか」という質問があるかと思います。

(ちなみに私だったら「母のつくってくれたきなこもち」と答えます)

(イメージ)

まあ、それとはちょっと異なりますが、このような言葉です。

「たとえ明日、世界が滅亡しようとも今日私はリンゴの木を植える」

Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree.

宗教改革で教科書に出てくる、ルターという人の言葉だそうです。

この言葉は、いろいろな方がいろいろな読み方をして、多くの場面で紹介されているようです。

どんな時でも希望は捨てない。

成果や結果を見ることはなくても努力する。

目の前にある自分が今できることをする。

コロナ禍の中でも、示唆に富む言葉だと思います。

さて、私はこう考えてきて、

「希望を捨てずに、できることをする」にしても、

なぜルターは「りんごの木を植える」

と言ったのかな、とちょっと不思議な気がしました。

例えば

「旅に出る」でも

「本を読む」でも

いいのかなぁとか考えていました。

そしてしばらく経って思い至ったのは、

「りんごの木」は何のたとえだろうか、ということです。

私は、ここで言う「りんごの木」は

「人」のことかなと思いました。

私は、

生徒たち

後輩の人材

が育つために、今日できる手を尽くす、

と思うことにしました。

雪ん子りんご

昨日のこの欄で、青森県の「落ちないりんご」の話題を取り上げましたが、

同じく昨日の夕方のニュースで、群馬県のりんごの話題が紹介されていました。

「雪の中のりんご」の話題でした。

(画像は群馬テレビの映像から引用)

群馬県沼田市の玉原高原で、りんごを雪の中に埋めておくというのです。

温度や湿度が一定の雪の中で保存することで、りんごがよりおいしくなる知恵だそうです。

そして、いつごろ掘り出すのかというと、なんと5月の大型連休の前だそうです。

りんごたちは、3か月以上も雪の中でじっとしていることになります。

群馬県の高原では、それまで雪が溶けないのでしょうね。

掘り出されたりんごたちは、真っ白な雪のおかげでより一層甘くおいしくなって、全国の家庭を賑わせることになるのでしょう。

なにか、ロマンのある話だと思いました。

2学期の後半、技術の授業で2年生たちがチューリップの球根を植えていました。

下城先生の指導で一生懸命体育館前の花壇を耕し、植え込んでいました。

生徒たちが「春に会おうね」と言いながら、土をかぶせていた姿を思い出しました。

あのチューリップの球根も花壇の中で、春を待っています。

(昨年12/22の授業の様子)

(1/8の雪もがまんしている花壇の様子)

落ちないりんご

昨日は牛深ハイヤ実行委員会に出席してきました。

今年4月に予定されていた第50回牛深ハイヤ祭りは、

残念ながら、新型コロナ終息まで延期になりました。

本校も第48回(平成31年4月)に続いて、

全校生徒で総踊りに参加する計画でしたので、たいへん残念です。

その席上、東京ドームで毎年行われているイベント「ふるさと祭り東京」が、

オンラインで開催されたことのお知らせがありました。

牛深ハイヤも1/11(月)配信分で登場しました。

今もYOUTUBEでご覧になれます。

【公式】ふるさと祭り東京2021オンライン[4日目]

(5時間以上の長い動画です。牛深ハイヤ踊りは開始後1時間15分後ぐらいから登場です)

私は11日に自宅で視聴しましたが、

天草市役所の皆さんが天草各地の名勝をバックに踊っておられる

素晴らしい動画が紹介されていました。

ところで、番組の最初には、青森県のご当地アイドル「りんご娘」さんが登場し、

津軽地方の「ねぷた」についての紹介などをされていました。

牛深もゆるキャラ(?)あかねちゃんに続いて、

アイドルの登場が期待されますね。

さて、青森のりんごで思い出したのが、

「りんご台風」の別名で呼ばれる、平成3年の台風19号です。

「平成一の風台風」とも言われ、熊本も大きな被害を受けました。

最大瞬間風速50メートルを越えたそうです。

この台風は、北上していった青森県でも、りんご農家に甚大な被害をもたらしました。

その時の逸話ですが、

収穫間近の多くのりんごが、台風の暴風で枝から落ちてしまって、出荷できなくなりました。

農家の人は途方に暮れてしまいました。

ところが、その中で、起死回生の手を打った農家があって、

台風で落ちなかったりんごを

「落ちないりんご」と名付けて、

受験生用に売り出したそうです。

受験生の皆さんはいい験担ぎということで、大好評になったと聞きました。

よくコップに半分入った水を見て、

「もう半分しかない」と思うか、

「まだ半分ある」ととらえるか、考え方次第ということが言われますが、

地面に落ちた無数のりんごを見て嘆くだけでなく、

まだ残ってくれていたりんごの実を見上げて、

「なんとかしよう」と思った方がおられたのでしょうね。

ピンチはチャンス、そのもののお話だと思います。

現在も「有限会社 落ちないりんご」からりんごの購入ができるようです。

みぞか号の思い出

成人の日に、ニュースを見ていましたら、

成人の皆さんが生まれた、20年前の出来事が紹介されていました。

BSデジタル放送開始、2000円札発行、シドニー五輪など、懐かしい映像が出てきました。

(SMAP らいおんハート 2000年8月30日発売)

熊本県内の出来事としては、

潮谷県知事誕生と共に、

天草空港開港と天草エアラインの就航が紹介されました。

天草と福岡を35分で結ぶ空の足の誕生は、画期的なことだったと思います。

さて、本校では、今まで2回にわたって修学旅行で天草エアラインを利用しました。

天草に空港とエアラインをつくった故郷の先輩たちの思いや努力を知ることも修学旅行の学びの一環になると考えて、天草エアラインや天草市のご理解とご協力を得て実現しました。

天草市などからの補助金もいただくことができ、大変ありがたいことでした。

1回目の旅で、大阪伊丹空港に着く前に、山本機長さんから

「皆さん、将来天草エアラインでいっしょに働きましょう」

と声をかけていただき、生徒たちの励みになったことでした。

2回目の旅に当たって、ぜひ機長さんは、前年と同じ方にお願いしたところ、ご好意で実現しました。

そしてその時も、山本機長さんに機内放送で生徒に話しかけていただきました。

特に印象に残っているのは、次のお話です。

*****

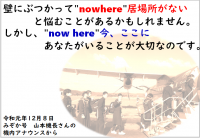

「壁にぶち当たり、悩むこともあるかも知れません。

その時、自分に居場所がない、

nowhere

と感じてしまうこともあるかも知れません。

しかし、

now here

今、ここにあなたがいることが大切なのです。

*****

というお話でした。

現役のパイロットの方に、心に残るお話をいただき、

修学旅行の最初の良い思い出となったことが忘れられません。

本当にありがとうございました。

また、天草エアラインでお会いできる日を楽しみにしています。

山本機長さんの言葉は、今も3F廊下に掲示しています。

あいさつに、スランプなし

「あいさつに、スランプなし」

タレントの松村邦洋さんの言葉だと紹介されていました。

あいさつは、必ずうまくいくということでしょう。

たしかに、あいさつをして、失敗することや不調になることはないような気がします。

緊張するテストや試合のときも、いつもどおりの明るいあいさつをすることで、

自分のペースをつかめるでしょう。

ちょっと怖そうな初対面の人に、いつもどおり元気なあいさつをすることで、

コミュニケーションをとりやすくなるかもしれません。

「あいさつに、スランプなし」

強気で、振り切っていて、いい言葉に思えます。

東中生の皆さんも、あいさつという得意技を磨いていきましょう。

NHK「7年ごとの記録」を見て

「7年ごとの記録 35歳になりました」

年末にNHKで放送されたドキュメンタリー番組です。

ご覧になった方もいらっしゃるでしょうが、とにかく深く考えさせられた番組でした。

NHKオンデマンドのHPから引用します。

……1992年、バブル経済の名残が残る日本各地で始まった7歳の子どもたちの取材。

その後、14歳、21歳、28歳と7年ごとに訪れ、家族や生活、そして将来の夢について話を聞いてきた。

長期シリーズ第5弾「35歳」。

英国BBCが同じような番組を制作しているそうですが、日本版のこの番組もとてもよかったです。

取材・制作には、当の出演者(普通の子供たちです。歌舞伎の尾上松也さんを除けば)の理解と協力をはじめ、スタッフの努力が不可欠だったと思います。

35才になって社会で活躍する人、子育てをしている人、夢を追い続けている人、悩んでいる人など、様々な人たちの現実が描かれていました。

(たとえば私が覚えているだけですが)

子育て中の雑誌編集者

沖縄の基地のある町で育った人

中国で生まれ育って東京に移り住んだ人

韓国にルーツを持ちプロ野球選手の夢を追った人

亡父の遺志を継いでいる歌舞伎役者

祖父と祖父の故郷・北方領土を見つめながら育った人

小さい頃から習い事に追われながら目標のCAになった人

宮城県の農業後継者

佐賀県の窯元の後継者

離島で育ち早く島を出たいと語っていた人……

など様々でした。

インタビューや取材で描き出されているものは、

無邪気な思い

思春期の思い

社会に出る希望や悩み

社会に出て味わう苦労

結婚のしあわせや子育て

人生を振り返る余裕

大切なものを見つける

歳を重ねた家族のこと

夢の実現と挫折

人生の思いの変化……

等々これも様々で、とてもここで言い尽くせるものではありません。

一人のエピソードを紹介すると、上記の「小さい頃から習い事に追われながら目標のCAになった人」は、

7歳のインタビューで、毎日いくつもの習い事をして忙しいことを話していました。

今ほしいものは、という質問に

「もう一人の自分がほしい」と言っていました。

なぜかというと、

「もう一人の自分に宿題をしてもらって、自分はその間に友達と遊びたい」

というようなことを、あどけない笑顔で答えていました。

その女性が努力を重ねて、夢だったCAになって活躍する28歳の時の様子が紹介されているのですが、

35歳の今回の取材では、CAを辞めて、子育てに専念されていました。

インタビューに答えて、

「30歳の時、お正月にフライトが入って、また今年も家族と一緒に過ごせないな、

と気づいて、急に辞めたいと思った」

という意味のことを言っていました。

7歳の時のあどけない笑顔と、母親になった今の笑顔とを見て、

私は

「夢」「努力」「家族」

と、いろいろなことを考えさせられました。

私は35歳どころか、もっと年上ですが、この番組を見て、

自分の幼少期、少年期、青年期と振り返ってみる機会になりました。

もし再放送など機会があれば、ぜひご家族で見られることをおすすめします。

「サイフを盗まれたら、募金箱にお金を入れる」

「投げかけたものは返ってくる」という詩(?)がありました。

恨めば、恨まれる

憎めば、憎まれる……

と始まり、以下のように続きます。

愛せば、愛される

与えれば、与えられる……

そして、最後に

しかも、倍になって

で終わります。

「倍返し」というわけでしょうか。

ああ、自分に返ってくるもんなあ、と自分を戒めて読んだところですが、

先日、ある海外ドラマを観ていたら、うろ覚えですが、このようなセリフがありました。

「小さい頃、お母さんからよく教えられたの。

悪いことが起きたら、その真逆のことをやってみればいいってね。

車で無理矢理割り込まれたら、

次は優しい気持ちで誰かに道を譲ってあげる。

サイフを盗まれたら、募金箱にお金を入れる。

そうすると、今度は自分にいいことが巡ってくるのよ」

さっきの「恨めば 、恨まれる」という状況で、

「恨む」のをやめておくだけはなく、

逆に「与えれば、与えられる」サイクルに持っていく、

ということでしょうか。

「仕返し」、「倍返し」を超越していますね。

この発想なら、「今日はツイてないな」というストレスを感じずに、

前向きに過ごせそうだと思いました。

ならば ここに 花を植えよう

降雪、積雪による被害に遭われた皆さんに、お見舞い申し上げます。

昨日、雪の中を野中先生はじめ、先生たちが

プランターの小さな花の苗の雪を払い、雪から守る作業をしてくださいました。

以前、渡辺 和子さんの「置かれた場所で咲きなさい」という本や言葉についてふれましたが、

私は先生たちの姿をありがたく見ながら、

この冬に見つけた、工藤直子さんの「花」という詩を思い出しました。

花 工藤直子

わたしは

わたしの人生から

出ていくことはできない

ならば ここに

花を植えよう

これだけの短い詩ですが、印象に残っています。

「出ていくことはできない」「ならば ここに」

簡明な言葉ですが、深く心にしみました。

そして、「花を植えよう」は能動的な感じがします。

ささやかでも強い意思を感じます。

できることなら今からでも、私は私の花を植えようと思いました。

「マラソンと限界と先見」3学期始業式での話(要旨)

皆さんの登校時の笑顔、元気なあいさつにふれて、嬉しくなりました。

また、先程の代表の新学期の抱負を聞いて、さすが牛深東中生、頼もしく思いました。

さて、今年も箱根駅伝が行われました。

病気を克服して大健闘した選手の姿や最終区での逆転劇など、

本気で取り組むところに本当の感動があるのだと、改めて感じたところです。

さて、以前、長距離走に取り組んでいる方から聞いた話です。

その人は最初、ハーフマラソンに出場しました。

約21キロを走ってゴールインすると、力尽きて倒れ込んだそうです。

やがて、フルマラソンに出場したそうです。

今度は、42.195キロを完走し、またゴールで倒れ込んだそうです。

そして、次には100キロマラソンに挑戦しました。

練習のかいあって、100キロを走り抜き、ゴールで倒れ込んだそうです。

その人は振り返って、こう言われました。

「ハーフマラソンの時は、約20キロで力尽きて倒れ込んだ。

しかし、フルマラソンを走り終えた時に気づいた。

20キロ地点を平気で走り抜けてきたのだ。

フルマラソンでは、42.195キロで力尽きた。

しかし、100キロマラソンを走り終えてみると、

20キロ地点も42.195キロ地点も当たり前のように通過していた。

不思議な感じがした」

という意味のことです。

皆さん、この話を聞いて、どう思いますか。

私は、この話から2つのことを考えました。

1つめは、限界を自分で決めてしまってはいないか、ということです。

自分の力の限界はここまで、と思い込んでしまうことがないか、ということです。

高い目標を持てば、そこまでたどり着くこともできるのではないでしょうか。

2つめは、先を見通していると、途中は乗り越えていけるのではないか、ということです。

20キロ地点でバタッと倒れてから、もう一度立ち上がって42.195キロのゴールを目指して走り出すのは、

至難の業でしょう。

100キロ先のゴールを見据えていれば、20キロ、42.195キロの通過の仕方も想定でき、

距離も短く感じるかも知れません。

3学期だけでなく、進学、進級後のこと、この夏の中体連、何年か先の進路など、

東中生の得意な先見を生かしてみてはどうでしょう。

東京など首都圏で緊急事態宣言が出される模様ですが、

私たち東中はこれまでと変わらず、

「体も心もコロナに負けない東中生」として、自分とみんなの命を守っていきましょう。

そして、「気づき・考え・実行する東中生」の活躍を期待しています。

3学期スタート 始業式「生徒代表意見発表」から

3学期始業式の生徒代表の意見発表をご紹介します。

「体も心もコロナに負けない牛深東中生」の意気込みをご覧ください。

1年生代表 河本さん

冬休みの振り返りと3学期の抱負

冬休みの生活を振り返ると、勉強をがんばりました。

宿題は冬休みが始まって4日間で終わらせて、残りの8日間は実力テストに向けて勉強することができました。

反省点は、生活リズムが少し崩れてしまったことです。

お正月やクリスマスなどの行事で、寝るのが遅れてしまいました。

3学期には改善したいと思います。

今日から始まる3学期は3か月後には、2年生になるので、勉強の復習をすること、また委員会活動に責任を持って取り組むことを目標にして、生活したいと思います。

2年生代表 綱代くん

3学期の抱負

僕は3学期に頑張りたいことが、大きく分けて2つあります。

1つ目は学習です。

テストの結果も大事ですが、自分はまず授業に正しい姿勢で取り組むことが大事だと思います。

自分はわからないことがあるとすぐ諦めてしまい、姿勢が崩れ、先生に注意されることが多々あります。

そして、家庭学習などもできていないので、3学期は授業に集中して、正しい姿勢で取り組みたいです。

2つ目は部活です。

自分は、野球部の一員として毎日練習を頑張っています。

去年は県大会で素晴らしい成績を収めることができましたが、野球部で現状に満足している人は誰もいないと思います。

もっともっと上を目指せるチームだと思います。

チーム力、団結力はどのチームにも負けないと思います。

この力を大切に、牛深東中野球部の九州制覇の目標のもと、がんばっていきたいと思います。

そしてこれから委員会など様々な仕事が2年生中心になってきます。

そのようなところでも、リーダーシップを発揮できるように頑張っていきたいです。

3年生代表 脇﨑(日)さん

冬休みの振り返りと3学期の目標

冬休みの良かった点は、生活習慣の乱れがなかったところです。

以前の私なら、長い休みになると、夜遅くに寝て昼前に起きていました。

しかし、今年は受験まで体調管理はしっかりしないといけないので、決まった時刻に寝て、決まった時刻に起きるようにしました。

また、反省点として課題を計画的に進めることができませんでした。

時間はたくさんあったのに、ついつい後回しにしてしまい、自分をコントロールする難しさを実感しました。

3学期の目標は2つあります。

1つ目は、入試に向けて自分に厳しく、勉強することです。

私は後期選抜を受けるので、入試の過去問や1・2年の復習をしっかりとしていきたいと思います。

2つ目は、充実した3学期を送ることです。

3年生20人で過ごす最後の学期なので1日1日を大切にし全員と思い出をつくれるように、あと43日間、全力で学校生活を楽しんでいきたいと思います。

生徒会代表 鶴長くん

新生徒会の抱負

3学期からは世代が変わり、自分たちが学校の中心となります。

いち早く仕事を覚え、「生徒や先生方の学校」のために頑張りたいです。

また、3学期から自分たちの公約に取り組めるように、計画をしていきたいです。

1年間よろしくお願いします。

2学期終業式「生徒代表意見発表」から

今日の2学期の終業式は、放送で行いました。

4人の生徒代表の意見発表から、牛深東中の2学期を振り返ってみましょう。

1年生代表 尾谷(鉄)くん

2学期の反省と3学期の抱負

私が2学期を振り返って良かった点は、2学期が始まってすぐは、友達と密になることが多かったのですが、2学期の終わりには、しっかり密を避けられていたことです。

改善できた理由は、先生方から触れ合わないことや大声を出さないことを、注意されていましたが、一日一日と過ぎていく間に、密を避けようという意識ができていたからです。

課題点としては、それでもまだ「密だ」と言われる場面があることです。

特に、声の大きさを調整することができていませんでしたので、3学期にはできるように努力をしたいと思います。

明日からの冬休みは、コロナの感染が広がっているので、外から帰ってきたときには必ず手洗いやうがいをして、健康に気をつけて過ごしたいと思います。

また、3学期からは、1年生の生徒会副会長を務めます。

生徒の皆さんのために、よりよい学校づくりを目指して頑張りたいと思います。

2年生代表 宇左美くん

2学期頑張ったこと

僕が2学期頑張ったことは、社会の期末テストです。

2学期は納得のいく点数が取れませんでした。

だから、2学期は早くワークなどを終わらせ、何度も問題を解きました。

すると、自分の納得のいく点数を取ることができました。

そこで、これからのテストでも続けていきたいです。

他にも、部活をがんばりました。

僕は、スタメン出場することがほとんどできませんでした。

だから、絶対スタメン出場して活躍したいという気持ちを持って、今までで一番の練習をしました。

それでも結果が出ないことが、ほとんどでした。

それでも、あきらめず練習しました。

すると、最近の試合では、ヒットを打つなど結果を出すことができました。

これからも、どんなにきつくても妥協せず、自分に厳しく練習を続け、スタメン出場して活躍したいです。

そして冬休みには、家の手伝いをしたいです。

3年生代表 上羽くん

2学期の振り返りと冬休みの抱負

例年よりも長い2学期でしたが、僕は頑張ったことで心に残っていることが2つあります。

まず、体育大会のダンスリーダーです。

みんなに教えるために、早めに振り付けや歌詞を覚えられるよう努力しました。

結果として、体育大会本番で、みんなとよいダンスを踊ることができたので、よかったです。

反省点として、自分から行動することがあまりなかったので、今後何かのリーダーをするときは、自分から行動できるように心がけたいです。

次にハイヤです。

本番の発表に向けて、少ない練習を頑張り、3年生として満足のいくものにすることができました。

総合センターのステージで発表し、拍手をもらった時は、達成感を感じることができ、努力の大切さを再確認しました。

3学期はいよいよ受験本番です。

冬休みに取り組みたいことは、体調管理と勉強です。

大事な高校入試に向けて、自分が納得できる思い通りの結果が出せるように、しっかりと取り組んで備えようと思っています。

生徒会代表 後迫さん

2学期を振り返って

今年は例年より短い夏休みを経て、長い2学期が始まりました。

1学期とは違い、新型コロナウィルス対策にも取り組みながら、たくさんの行事が行われました。

まず1つ目の大きな行事として、体育大会がありました。

夏休み中から各リーダーで練習や制作に入り、短い期間ではありましたが、各自満足のできるものができていたと思います。

体育大会当日も、短い時間でしたが、内容の濃い時間が過ごせたと思います。

2つ目は、文化発表会がありました。

2、3年生のハイヤ踊り、1年生のリズムアンサンブル、吹奏楽部の演奏、そしてMICAさんによる特別授業。

例年とは違う形にはなりましたが、自分たちの練習の成果を発揮する良い機会だったと思います。

3つ目に生徒会選挙・立会演説会がありました。

来年の東中を背負っていくリーダーたちの意気込みを聞くことができ、また、生徒たちの前でお互いに質問をするやりとりを聞きながら、「自分たちが引っ張っていく東中をどうしたいのか」をより深く知ることができた時間だったと思います。

そして最後に、生徒会四役の活動として、1学期はできていなかった「全員遊び」も行うことができました。

他学年との交流の場が、少しで増えたのであればよかったなと思います。

3学期は、新生徒会四役が頑張って引っ張っていってくれると思います。

3年生は受験に向けて、1、2年生は新しい学年に向けて3学期も頑張りましょう。

この後、私からは「体も心もコロナに負けない」生徒の皆さんへのお礼と、

クラスメートや先生方、家族の方にも感謝の気持ちを伝えてほしいと話しました。

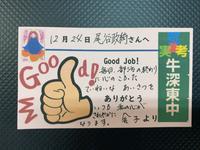

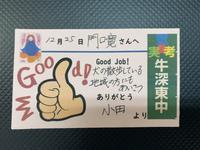

以下は、そこで紹介した「グッジョブ!カード」です。

皆さん、2学期もこの欄をご覧いただき、ありがとうございました。

次回は令和3年1月7日の始業式の日に掲載予定です。

どうぞ、よいお年をお迎えください。

「親の子ども時代の写真」を見せてみましょう

多くのご家庭でもおありかと思いますが、

私も子どもが幼い頃、自転車に乗る練習をいっしょにしたことがありました。

子ども用の自転車に乗せ、荷台をつかんで、後ろからいっしょに走ってあげます。

「いいぞ、いいぞ、その調子」

とか言いながら走らせますが、それでも子どもはバランスを崩して倒れたりします。

激しく倒れないように荷台を持っていたりするわけですが、

子どもが何回もうまくいかなくて、半べそをかいても

「もう1回、もう1回」

と励まして乗せます。

「大丈夫、大丈夫。お父さんもすぐには乗れるようにはならなかったぞ」

そのうち、長く乗れるようになって、ハンドルが大きくぶれてバランスを崩すようなことが減ってきたら、

頃合いを見て手を離してやります。

「できた。できた」

とほめて、また励まします。

まあ、このようにして自転車の練習をするものではないでしょうか。

これが、「転ぶのがかわいそうだから」と大人が手を離さないままだったり、

ずっと補助輪を付けたまま外さなかったりするなら、どうでしょう。

いつまでも一人で自転車をこぐことは、できないかもしれないのではないでしょうか。

このようなことを思い返したのは、次の記事を目にしたからです。

開成の元校長が語る「親の子ども時代の写真を見せること」の効果

大学進学で実績のある進学校、開成中学・高校の校長を長く務められた、柳沢幸雄先生のお話です。

少し長いですが、引用してみます・

*****

子どもの失敗、大いにけっこう! 親が先回りして失敗を防いではダメ

学校の勉強、友達関係、受験や部活動……。

保護者は、つい子どもが心配になり、先回りして、失敗しないように手はずを整えてしまいがちですが、それはやらないほうがいい。

失敗しない人生を目指さなくていいのです。

保護者の方も、考えてみれば、たくさん失敗してきているはずです。

でも、ちゃんと生きています。失敗したからこそ、今の自分があるのです。

その自分に自信を持てばいい。

むしろ、保護者の方は、子どもに失敗したときのことを話してあげてください。

親が子ども時代のことを、子どもに伝えるのはとても大切なことです。

親にも子ども時代があったのだと。

そのときにはやんちゃだったり、忘れん坊だったり、恥ずかしがり屋だったり、

自分のリアルな様子も話すと、子どもはほっとします。

*****

そして、柳沢先生は

「保護者の子どもの頃の写真や、卒業文集があったら、ぜひ子どもに見せてあげましょう」

と提案されています。

*****

親がカビ臭い昔の、あるいはだれかが作った理想像を掲げ、

「こういうふうになってほしい」「なぜなれないんだ」と子どもを責め立てたら、

それは自分の人生を棚に上げたことになり、血の通ったあたたかみのある話にはなりません。

それより、失敗を乗り越えた自分を子どもに語り、

笑いの中から、歩むべき道を自分の行動から教えてあげましょう。

*****

これは、私の好きな相田みつをさんの書の一つです。

受け身を教えるときも、大人がまずやって見せることでしょう。

もうすぐ冬休みです。

今年の年末年始は、外出を控え、家庭で過ごされる時間も増えるのではないでしょうか。

その家族の時間の中で、ご自分の中学生時代の写真などを囲みながら、

楽しくお話をしていただくのもいいのではないかと思います。

桑田佳祐X芥川龍之介

本校の朝の放送は、文化発表会以降、ずっとMICAさんの「繋がってる」「天海」です。

今週は給食の時間には、「クリスマス・ソング特集」が放送されています。

文化放送委員会が潤いのある学校生活のために、工夫して活動してくれています。

先日、あるテレビ番組で、クリスマス・ソングのベストなんとかというものをやっていました。

年代別にアンケート結果が発表されていました。

私は山下達郎さんや松任谷由実さん、頑張ってマライヤ・キャリーさんの有名な曲は知っていましたが、

若い世代の上位に入っている曲は、知らないものが多かったです。

その中で、私の好きな曲が入賞?していました。

桑田佳祐さんの「白い恋人達」という曲です。

この曲を聴くと、同じく好きな芥川龍之介の「ピアノ」という短編小説を思い出します。

このような書き出しで始まる小説です。

(青空文庫をもとに、旧字体や旧仮名遣いを私が現代仮名遣い等に直しています。「震災」とあるのは、関東大震災です。)

*****

ピアノ 芥川龍之介

ある雨のふる秋の日、わたしはある人を訪ねるために横浜の山手を歩いて行った。この辺の荒廃は震災当時とほとんど変っていなかった。もし少しでも変っているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中にアカザの伸びているだけだった。

(参考:スレートの屋根)

(参考:アカザ)

*****

いいですね。

芥川を好きな人だったら、たまらないような芥川ワールドです。

この横浜の荒んだ街角は、きっと主人公イコール芥川の人生の何かを表していますね。

そして、物語はこう続きます。

*****

現にある家の崩れた跡にはフタをあけた弓なりのピアノさえ、半ば壁にひしがれたまま、つややかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの譜本もかすかに色づいたアカザの中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。

*****

お分かりですね。

この家の崩れた跡に置き去りにされたピアノは、主人公イコール芥川自身かもしれませんね。

きっとアカザも何かを表していますね。

アカザの枝は強く、杖の材料にもなるそうですので、おそらく「 」を暗示しているのでしょう。

(「 」の中はご想像ください)

そして、途中は略しますが、この後の場面では、ピアノがこう描かれています。

*****

すると突然聞えたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、「打った」と言うよりもむしろ触った音だった。わたしは思わず足をゆるめ、荒涼としたあたりを眺めまわした。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた、あのアカザの中にあるピアノは。――しかし人かげはどこにもなかつた。

*****

この不思議なピアノの音を巡って、さらにストーリーは続きます。

興味がある方は、読んでみてください。

なぜこの芥川龍之介の短編小説と桑田佳祐さんの曲が重なるかというと、このMVがあるからです。

「ピアノ」を最後まで読んでいただき、このMVをご覧いただくと、

私の言っている意味がお分かりいただけるかと思います。

クリスマスを前に、この動画をもう一度見直したところです。

生徒の皆さんも今年の冬休みは少し外出を控えて、

静かに音楽を聴いたり、本を読んだりしてみてはどうでしょう。

Born This Way

恐れ入りますが、

今日も「サワコの朝」の塩沼亮潤さんの話の関連です。

この番組では、ゲストの方に「思い出の中で今でも輝いている曲」「今、心に響く曲」を、

その曲にまつわるエピソードや思いと共に聞かれます。

以前、元陸上選手で世界陸上400mハードル銅メダリストの為末大さんが出演されたときは、

海外で一人で試合を転戦されている時によく聴いていたという、

グロリア・ゲイナーの「I WILL SURVIVE」

について語っておられました。

「I WILL SURVIVE」とは、「私は生き残る」という意味でしょうね。

以前お話しした、私の好きな映画「オデッセイ」のエンディング・ロールでも流れていましたので、印象に残っています。

また、今年のコロナ禍の中で、「手洗い歌」としてTikTok上でも人気を集めたそうです。

(Gloria Gaynor #WashYourHands #IWillSurviveChallenge on TikTok)

ところで、塩沼さんはどんな曲を選ばれたかというと、

なんと、レディー・ガガの「Born This Way」でした。

私は、塩沼さんとレディー・ガガが全然イメージが結びつかず、びっくりしました。

曲調やCDジャケットなども過激な感じがするからです。

しかし、この曲の歌詞は人種や宗教や志向などを超えて、

「私はこうして生まれてきた」と自信をもって宣言するような、

とても力強い(そして難解な)歌詞のよぅです。

以前、英語の先生がカラオケで挑戦されたことがありましたが、

とても単語が多く早口で、歌うのが難しいとおっしゃっていました。

次の「サビ」の4行だけでも私は無理ですね。

*****

Don’t hide yourself in regret

Just love yourself, and you’re set

I’m on the right track, baby

I was born this way (Born this way)

くよくよして自分の殻に籠らないで

あなた自身を愛せばいい、それでいい

これが私の正しい生き方よ、ベイビー

私はこんな風に生まれてきた(こんな風に)

<歌詞和訳>Born This Way – Lady Gaga

*****

曲想は大きく異なりますが、MICAさんの「100点満点」にも相通じるような歌詞です。

厳しい修行を経てこられた、塩沼さんの人間観から、共鳴されるところがあるのでしょう。

「あるがままに生きるという歌詞に共感する」

「できることなら一度本人に会いたい」とおっしゃっていました。

先ほどの和訳のサイトとは訳が少し違いますが、

曲と歌詞(和訳)を一緒に聴いてみたい方は、一度お聴きになってはどうでしょう。

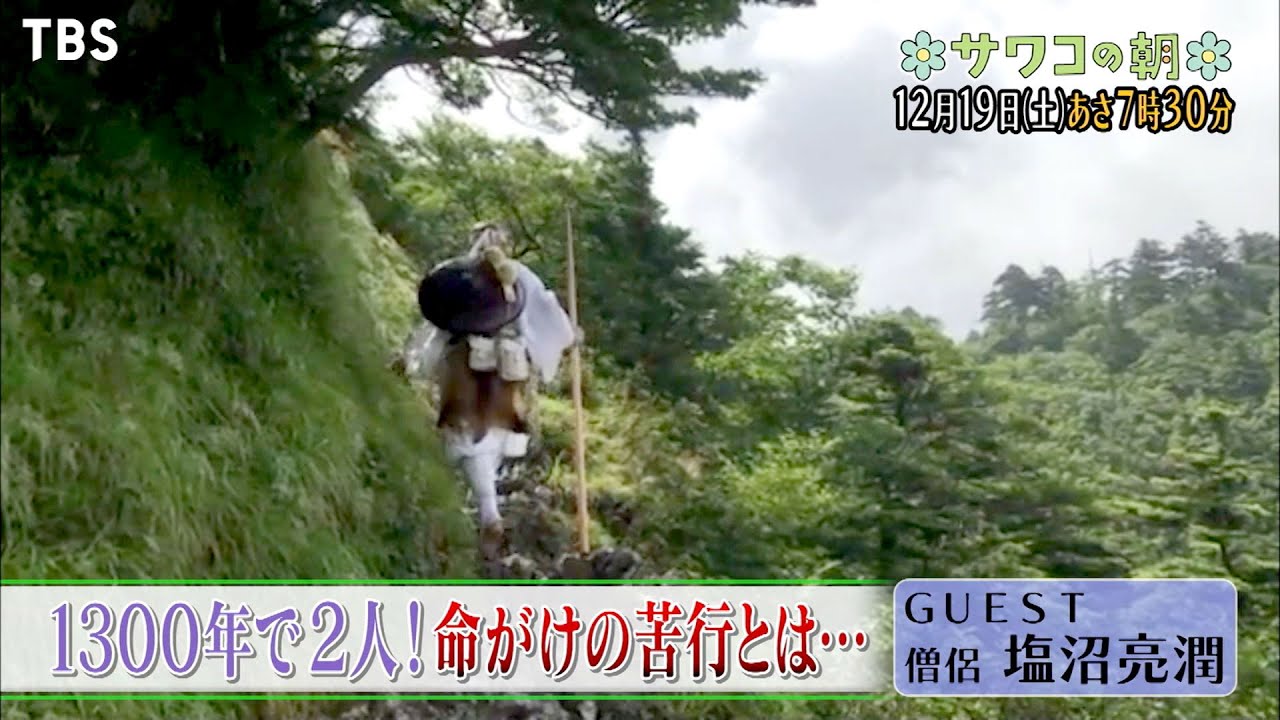

「おくらず迎えず応じて蔵ぜず」

昨日は、「サワコの朝」でお聞きした、慈眼寺の塩沼亮潤 大阿闍梨さんのお話を 紹介しました。

関心を持ったので、塩沼さんのされたお話を少し調べてみました。

次の記事がとても勉強になりましたので、少し引用させていただきます。

千日回峰行・大阿闍梨「コロナの現実を受け止め、最善を尽くそう」

日経ビジネス 2020年5月8日

*****

奈良の吉野山にある金峯山寺に入山して修行に入りました。

そして20歳のとき、師匠は私に「おくらず迎えず応じて蔵ぜず」という荘子の言葉をプレゼントしてくれた。

おくらずとは、過ぎ去ったことをくよくよしてはいけないこと。

迎えずとは、これから来る未来をいろいろ思い悩まないこと。

応じてとは、その時その時に応じること。

蔵ぜず、とは心にしまい置かない、心にとどめ置かないことです。

不将不逆 応而不蔵(https://sho.goroh.net/2019-2037/ より)

23歳で千日回峰行に入り、毎日大自然の中、命がけで48kmの山道を歩きました。

1000日間はやはり過酷な日々でした。

この行をいかに達成させるかを考えると、先を読んで準備をして、より安全に行を全うしなければなりません。

大峯千日回峰行 塩沼亮潤HPより

私はそのために、想定される道具38種類を選んでカバンにつめていました。

誰かに教わったわけではありません。

経験の中で、「これが必要だ」と思ったものばかりでした。

例えば消毒薬はケガをしなければムダになるかもしれないが、重くてもカバンに入れておく。

いざというときに使えば、安全に行を遂行できます。

カバンの話から何が言いたいかと言えば、

それは私たちが生きていくうえで、いろいろな選択肢を持っていないといけない、ということです。

選択肢があるからこそ、必要な時に必要な選択ができる。

これはつまり、師匠からプレゼントされた言葉で言えば、3番目の応じて、にあたります。

もっと言うと「備えあれば憂いなし」という言葉がありますが、それと一緒です。

その時その時に応じて対応して、自分が準備している選択肢の中からふさわしいものを選び、しかもそれを要所ごとに切り替えていかないといけない。

今であれば新型コロナに直面している現実を受け止めながら、今できる最善を尽くすべきです。

*****

「臨機応変」などと言う言葉を簡単に使うことがありますが、

「応じて」という言葉一つでも考えさせられます。

また、「リーダー」ということに関して、次のようにも言われています。

*****

もう1つ、付け加えるならば、リーダーたちは暗くならないことです。

「自分の在職期間はことなかれで、終わればいい」と思っていた人もいたかもしれない。

しかし、もう時代は変わりました。

問題の先送り、前例の踏襲で生きていける時代から、

即断即決、全責任は自分、という時代になりました。

だからこそ、暗くならずに取り組んでほしい。

*****

塩沼さんの言葉から、元気をいただくことができました。

「サワコの朝」の塩沼亮潤さんの話

休日もいつものように5時25分頃には目が覚めてしまいます。

ゆっくりコーヒー(といっても500miのBOSS)を飲みながら、

昨日の将棋棋王戦挑戦者決定二番勝負「広瀬八段対糸谷八段」の復習などをしていました。

テレビを付けていたら、「サワコの朝」が流れてきました。

今日のゲストは、僧侶の塩沼亮潤さんという方ですが、私は不勉強であまり存じ上げませんでした。

しかし、この方の紹介を聞いてびっくり。

*****

1日48km、高低差1300m以上の険しい山道を往復16時間かけて歩くこと、年間120日。

それを9年の歳月をかけて1000日間歩み続けるという、日本一過酷な修行『大峯千日回峰行』を23歳の時に満行。

1300年の歴史の中で、未だ2人しか成し遂げた者がいないというこの荒行ですが、

塩沼さんはさらにその翌年、“飲まず、食わず、眠らず、横にならず”を9日間耐え続ける『四無行』をも達成しました。

「サワコの朝」(2020年12月19日 塩沼亮潤)より

*****

『四無行』の様子(塩沼亮潤さんのHPより)

この行にいったん入れば、達成できない場合には、自ら命を絶たなければならないという過酷な掟があるということです。(!!)

番組では、僧侶を志したきっかけや、過酷な修行を通して得たもの、

慈眼寺(仙台市)を建立されるまでのお話など、中身の濃いお話をされていました。

中でも、修行を通して身につけたことは?という阿川佐和子さんの質問に、答えられました。

少しニュアンスは違うかもしれませんが、概略は次のようなことです。

「毎日の生活の中で、いらっとしたりすることもありますね。

それをなぜ、どうしてと考えていくと、

他人のせいにすること、他人を責めることになってしまいませんか。

しかし、その理由をどう考えても解決はしません。

そればかりか、そのような気持ちでいると、

自分の人生がどんどんよくない方向に進んでしまいます。

そこで、自分の心がよくない方向に少し振れてしまっても、

すぐそれを前向きな方に意志で戻すようにしている。

私は、自分に与えられたところで、

前向きに精一杯努めることが大切だと思います。

一瞬、マイナスに振れたその心の針を、

ちょっと元に戻すことが身に付いたように思います」

常識を越えた修行のせいで、脳の一部が壊死しているなど、

驚くような話もありました。

また、コロナ禍の中では、とにかく笑うことを推奨されていました。

塩沼さん自身も、終始笑顔で穏やかに、親しみやすい言葉でお話しされていました。

私などは修行というものはできませんが、

心の中の針をちょっと戻して、ニコッとすることはやってみようと思いました。

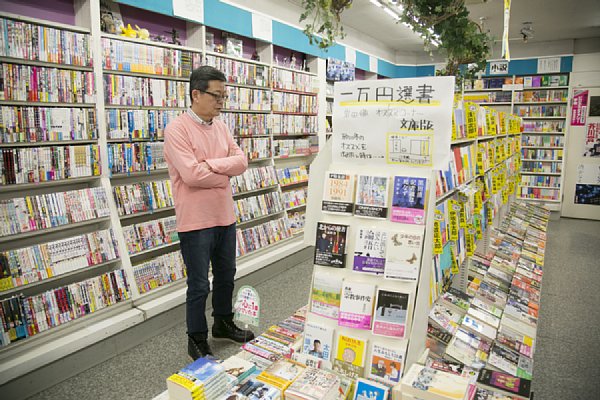

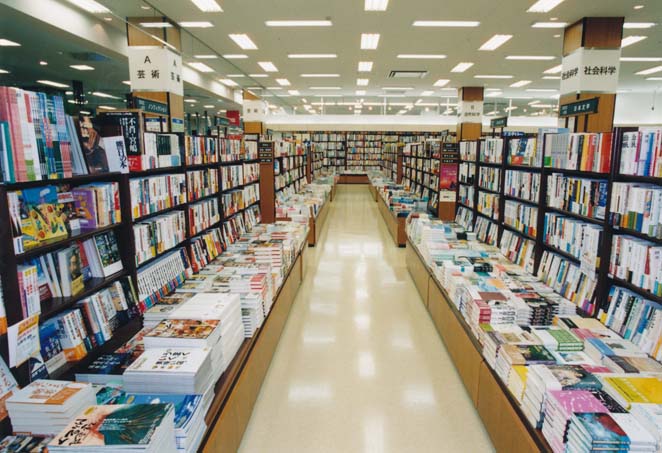

「一万円選書」とは

昨日のこの欄では、

「自分で本を選ぶこと」について触れました。

今日は「知らない本屋さんに選んでもらう」

逆に言うと「見ず知らずの人のために本を選んであげる」という話です。

会ったこともない人から、「お金を預けるので、私のために一万円分の本を買ってきて」

と頼まれたら、どうしますか。

「自分が今何を読みたいのか」

または「今、自分に必要な本はどれか」

そんなことさえ考えるのは難しいですね。

それなのに、他人の、それも会ったこともない人のために一万円分本を選ぶサービスが

人気があるそうです。

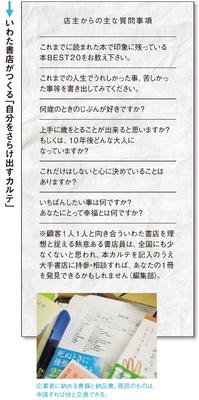

「一万円選書」というそのサービスを始めたのは、

北海道・砂川にある小さな町のいわた書店です。

私はその小さな個人経営の書店のことを、一昨年春の

NHK「プロフェッショナル」で知りました。

いまや全国からの応募者が3000人待ちという人気ぶりだそうです。

その書店のご主人は、どうやって本を選んでいるのでしょうか。

会ったことのない人でも、

「カルテ」と呼ばれるアンケートのようなものを記入して送っていただけると、

それを元に本を選ぶそうです。

世間で話題になっている新刊やベストセラーと呼ばれる売れ筋の本などではなく、

その人に合った本を選ぶには、相当な本に関する知識が必要でしょう。

テレビではたしか、「(自分が)読んだことのない本は選ばない」と言われていたと思います。

そのいわた書店が応募者に書いてもらっている「カルテ」が紹介されていました。

実物は、A4用紙3枚だそうです。

参考・引用 書店が客好みを選ぶ"1万円選書"人気爆発 質問回答を踏まえ1万円分を厳選 PRESIDENT 2019年6月3日号 より

質問を見てみると

「これまでに読まれた本で印象に残っている本ベスト20をお教え下さい」

これは、既読の本や今までの読書傾向を知るために必要な気がします。

しかし、

「これまでの人生で嬉しかったこと苦しかったこと等を書き出してみてください」

難しくなってきます。さらに

「何歳の時の自分が好きですか」

ううむ、考えてしまいます。

「これだけはしないと心に決めている事はありますか」

ちょっと薄っぺらな私の生活ぶりがバレてしまいそうで、何と書こうか悩みます。

実際、前掲のネット記事によると、応募者の方からは次のような反響もあるそうです。

*****

実は、お客様にはこれがかなりの難行。

「1週間かかった」「10回以上書き直した」という方もいれば、

「これまでの人生で苦しかったことを書き出してみてください」という質問で涙が出て、

作業が進まなくなった方も。

*****

店長の岩田さんの話です。

*****

実は、僕が選んだ本を読む以前に、

この「カルテ」に回答するプロセスを通じて自分をさらけ出すことで、

「これはしたくない」「本当はこんなことをしたい」

といった本人にとっての“答え”がほぼ出てきているのです。

僕は「カルテ」を読み込むことで、その人にとっての“答え”を見出し、

それを肯定してくれそうな本を選ぶわけです。

*****

(店で本を選ぶ岩田さん)

なるほど、そういった視点で本を選んだことはないですね。

これだけでも、AIによる「マイクロターゲティング」とは、ずいぶん違います。

そこまで自分と向き合った末に選んでもらい、届けられる本。

テレビでは、

「自分では一生かかっても選ばないだろうなと思うような本も送られてきました。

しかし、それを読んでみて、本当によかった」

というお客さんのコメントや多くの感謝の手紙もありました。

本を選ぶことをとおして、そこまで自分と向き合う。

そういう経験とはどんなものでしょう。

私も経験してみたいと思います。

ただのターゲットにはなりません

という記事を読みました。

「マイクロターゲティング」という言葉が

「ザ・グッドファイト」という米国ドラマで登場したからです。

あまり聞いたことのない言葉でしたが、案外以前から使われている言葉のようです。

記事から引用すると

「インターネットで、ある商品を検索したら、その後、同じ商品や関連商品がネット広告として表示されるようになった、

そんな経験はありませんか?」

ありますね。

Googleで検索したり、Amazonで購入したりすると、関連した商品の広告などが、頻繁に出てきます。

とても頻繁に経験するので、もうそれが当たり前になってきていて、

「便利だな」「手間が省ける」と感じることもあります。

記事はこう続きます。

*****

これは、私たちがネット上で示した興味や関心がデータとして収集され、

マーケティングに利用されているためです。

こうした手法は「マイクロターゲティング」と呼ばれます。

不特定多数に向けた広告よりも狙った消費者に届くと、活用が広がっています。

*****

インターネット、AIなどの技術を駆使しているのでしょう。

調べると、この作戦は、米国などでは早くから

大統領選挙などの政治での利用が進んでいるそうです。

ちなみに「ザ・グッドファイト」では、

マイクロターゲティングの技術が陪審員や判事の心理を誘導するために利用され、

自分たちに有利に働くような、フェイクニュースを流すというものでした。

さて、先日、タレントの伊集院光さんがラジオ番組に出ておられて、

「自分は近頃本を読んでいない」という話をしていました。

実際に読んでいないわけではないのですが、

ネット上で次から次に推奨される本を、言われるままに手に取って読んでも、

「本当の意味で、自分で本を読んだ」ことにならないと言うのです。

そこそこ気に入る、似たような本ばかり読んで、

それまで関心のなかった、新しいジャンルの本を読んでみることがない。

「本屋で立ち読みをして、面白そうと思って買ってみたけど、ハズレだった」

というような経験もしていかないと、

自分で「本を読む」ことにならないと言うのです。

たしかに、Amazonの

「よく一緒に購入されている商品」「こちらもおすすめ」

に素直に従っていると、

情報に導かれるままに「本イコール商品」を買わされる(読まされる)連鎖に

乗っかっているだけなのかもしれません。

「自分で考えた生活」「自分で考えた読書」ができているかなと反省しました。

もうすぐ冬休みですが、外出もままならず、家にいる時間も多くなりそうです。

マイクロターゲティングの、ただのターゲットとしてでなく、

自分が手にとって選んだ本を読んでみるのもいいと思いました。

WHO発表「サンタは世界中を移動してよい」

我が家にも以前は毎年、サンタクロースが来訪してくれていました。

玄関に置いておいたオレンジジュースを飲んでいってくれたり、

子どもたちの書いた手紙を読んで、返事を書いていってくれたりしました。

サンタさんの返事は、あぶりだしになっていて、

X'masプレゼントの置き場所がローマ字(日本語ですが)で書いてありました。

玄関先には、雨も降ってないのに、サンタさんの大きな濡れた足跡がありました。

きっと雪国からこちらへ回ってこられたから、靴が濡れていたに違いありません。

きっとサンタさんが一番苦労したのは、白いうさぎちゃんを届けてくれたときでしょう。

手紙に「朝になったら◯◯ペットショップの☆☆さんをたずねてください」

と(あぶりだしのローマ字で)書かれていて、

開店するのを待って◯◯ペットショップを親子で訪ねると、

店員の☆☆さんが出てこられました。

サンタさんの手紙をお見せすると、

「はい、昨日、白いおひげの男性がお見えになって、このうさぎちゃんをお渡しするように承っております」

と笑顔でおっしゃいました。

親子で驚いて、「支払いはしなくていいんですか?」と尋ねると、

「はい、おひげの方から、もういただいていますよ」とおっしゃいました。

娘がとてもびっくりしながら、喜んでいたのを覚えています。

さて、先日、WHOから重大な発表がありました。

今年もサンタさんはお忙しいようです。

ちゃんと手洗いをして、おひげが少しじゃまかも知れませんが、マスクもお忘れなく。

以下引用*****

WHO「サンタの移動問題なし」 各国が隔離免除「コロナに免疫」(毎日新聞2020年12月15日)

世界保健機関(WHO)は14日の記者会見で、

サンタクロースは各国の配慮で新型コロナウイルスの隔離措置を免除されており

「プレゼントを配るために世界中を移動することができる」とし、

子供たちに安心するよう呼び掛けた。

新型コロナの技術責任者を務め、自らも2児の母であるバンケルコフ氏は、

WHOがサンタと連絡を取ったところ「とても元気で、大変忙しそうにしていた」と近況を報告。

サンタは「新型コロナへの免疫ができている」としつつも、

対人距離の確保や、保護者の指示を守るようにと子供らにくぎを刺し

「クリスマスイブには早く寝てね」と求めた。

*****

(自宅で子供たちに手紙を書くサンタさん)

写真はいずれもTBS NEWS から

世界保健機関(WHO)は14日の記者会見で、サンタクロースは各国の配慮で新型コロナウイルスの隔離措置を免除されており「プレゼントを配るために世界中を移動することができる」とし、子供たちに安心するよう呼び掛けた。

新型コロナの技術責任者を務め、自らも2児の母であるバンケルコフ氏は、WHOがサンタと連絡を取ったところ「とても元気で、大変忙しそうにしていた」と近況を報告。サンタは「新型コロナへの免疫ができている」としつつも、対人距離の確保や、保護者の指示を守るようにと子供らにくぎを刺し「クリスマスイブには早く寝てね」と求めた。(共同)

世界保健機関(WHO)は14日の記者会見で、サンタクロースは各国の配慮で新型コロナウイルスの隔離措置を免除されており「プレゼントを配るために世界中を移動することができる」とし、子供たちに安心するよう呼び掛けた。

新型コロナの技術責任者を務め、自らも2児の母であるバンケルコフ氏は、WHOがサンタと連絡を取ったところ「とても元気で、大変忙しそうにしていた」と近況を報告。サンタは「新型コロナへの免疫ができている」としつつも、対人距離の確保や、保護者の指示を守るようにと子供らにくぎを刺し「クリスマスイブには早く寝てね」と求めた。(共同)

世界保健機関(WHO)は14日の記者会見で、サンタクロースは各国の配慮で新型コロナウイルスの隔離措置を免除されており「プレゼントを配るために世界中を移動することができる」とし、子供たちに安心するよう呼び掛けた。

新型コロナの技術責任者を務め、自らも2児の母であるバンケルコフ氏は、WHOがサンタと連絡を取ったところ「とても元気で、大変忙しそうにしていた」と近況を報告。サンタは「新型コロナへの免疫ができている」としつつも、対人距離の確保や、保護者の指示を守るようにと子供らにくぎを刺し「クリスマスイブには早く寝てね」と求めた。(共同)

今年の漢字、来年の漢字

先日、年末恒例の「今年の漢字」が発表されました。

(以下、朝日新聞デジタルから引用)

*****

2020年を表す漢字は「密」――。

日本漢字能力検定協会(京都市東山区)は14日、全国から募った「今年の漢字」を清水寺(同)の舞台で発表した。

森清範貫主(せいはんかんす)が縦1・5メートル、横1・3メートルの和紙に、大きな筆を使って書き上げた。

20万8025票の応募のうち、「密」は最多の2万8401票だった。

同協会によると、選んだ理由で多かったのは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行や、大切な人との関係が密接になったこと、政界や芸能界で秘密が多かったことなどという。

森貫主は「密には、親しむという意味が含まれている。物理的には離れているが、心はしっかりしたつながりを持っていきたい」と話した。

2位は「禍」(1万3655票)、3位は「病」(1万369票)だった。

*****

私の予想では、今年の漢字は「禍」ではないかなと思っていたのですが、

森さんのおっしゃるように「親しむ」という意味も含まれているなら、

「密」がふさわしくてよかったなと思います。

改めて、近年の「今年の漢字」とその主な選定理由を見てみると、次のようになっていました。

令和元年 「令」新元号令和

平成30年 「災」西日本豪雨などの災害

平成29年 「北」北朝鮮のミサイル発射

平成28年 「金」リオ五輪の金メダル

平成27年 「安」安倍内閣の安保関連法案

その年その年の世相や大事件を表しているようです。

なお、阪神・淡路大震災の平成17年はこの「今年の漢字」が始まった年ですが、「震」が選ばれていました。

一方、東日本大震災の平成23年は「絆」です。

続く天災に負けないように、という人々の思いが漢字にも込められているように思います。

そこで、1年を振り返って「今年の漢字」を選ぶだけでなく、

来年、これからの1年をこんな年にしたいという、

「来年の漢字」を考えてみてはどうでしょう。

皆さんならどの漢字にされますか。

どんな意味の1年を期待されますか。

私は差し詰め、

全快、快晴の「快」

健康の「健」

災い転じて福となすの「福」などは

どうかなと思います。いかがでしょう。

世界を救う小さな手(日本赤十字社)

昨日、このような報道が飛び込んできました。

「熊本県は14日、県内の新型コロナウイルス感染リスクレベル(6段階)について、

最上位のレベル5(厳戒警報)に1段階引き上げると発表した」(熊本日日新聞)

全国的に、新型コロナウィルスの感染拡大は、厳しい状況にあるようです。

しかし、私たちは自分にできる感染対策を今までどおり

丁寧に行っていきましょう。

体温の検温

手洗い・消毒

マスクの着用

密を避ける

などです。

自分を守るため、みんなを守るため、大切な人を守るために。

このことに関連して、日本赤十字社の動画が公開されています。

一度ご覧になってみてください。

【日本赤十字社】Little Heroes 世界を救う小さな手

手洗い続けていますか。

これは新型コロナウィルス感染症と闘い

世界を救い続ける小さなヒーローたちと

それを支援する赤十字の話です。

また、1学期に紹介したこの動画も、見返してみてください。

【日本赤十字社】「ウイルスの次にやってくるもの」

ふるさとの木の葉の駅

ふるさとの木の葉の駅

坂村真民

この駅で

いつも母が待っていてくれた

駅には赤いカンナの花が咲き、

車窓にはそれが近々と迫ってきた

母のいないさびしい駅を

わたしは 息をのんで過ぎていった

坂村真民さんのこの詩を教材として、

ときどき授業をしました。

授業するに当たっては、向山洋一さんの小学校での実践を参考にしました。

JR木葉駅は、玉東町に実在する駅ですが、

先日、このようなニュースがありました。

木葉駅包む優しい音色 玉東町、ピアノ設置「自由に弾いて」

2020/12/6 16:00 熊本日日新聞

(点灯されたクリスマスツリーのイルミネーション(左奥)を背に、思い思いに「駅ピアノ」を弾く来場者=玉東町)

熊本県玉東町のJR木葉駅に4日、誰でも弾くことができる「駅ピアノ」が設置された。同日夜、イルミネーションが始まった駅前広場でお披露目コンサートがあり、町民らが優しい音色に酔いしれた。

最近、同じように各地の駅に置かれたピアノを上手に弾く人がいて、

通りがかった人たちが足を止め、思わず聴き入るという

ほほえましい動画などが紹介されています。

(その一例)

木葉駅のピアノも多くの人の心を癒すものになるといいですね。

冒頭の詩で描かれた木葉駅は、

ずいぶん以前の駅が舞台ですが、

私の大好きな詩です。

その授業での

「勝負発問」は、

……「わたしは 息をのんで過ぎていった」の

「わたしは」の次は、なぜ一字分空いているのか

です。

どうしてだと思われますか。

ドアノブが話しかけてくれる(アフォーダンス理論)

以前紹介した、武田鉄矢さんのポッドキャストで話題になっていた話です。

【参考・引用】

「チコちゃんに叱られる!なんで子どもは縁石の上を歩きたがるの?」2020年8月21日金

「チコちゃんに叱られる!なんでボタンを見ると押すものだと思うの?」2019年9月20日金

NHK「チコちゃんに叱られる!」の「なんで子どもは縁石の上を歩きたがるの?」 という話題です。

そういうと、役目にする光景ですね。

どなたも小さい頃に身に覚えがあるのでは?

下の写真は、東小のお友だちが、スクールバス降り場から、歩いて登校しているところです。

線のところを歩いていますね。

さて、「ぼーっとは生きていない」チコちゃんが

この質問の答えの一つとして挙げていたのが

「アフォーダンス理論」というもので、

昨年の「なんでボタンを見ると押すものだと思うの?」

でも一度取り上げられています。

チコちゃんの答えは、端的に言うと

「縁石が歩いてごらんと誘っているから」

「ボタンは押せと誘っているから」

というものです。

???

つまり、

ボタンは、いかにも押してほしいといわんばかりのその形状で、

われわれに誘いかけている、というのです。

他にも、「ティッシュはつまんで取る」

そう思って見ると、ティッシュは、いかにも

「これをつまんで、引っ張って取って」と語りかけていますね。

「ドアノブは握って開ける」

また、ドアノブは、その形によって、開け方が違うのだということも教えてくれています。

われわれは、ドアノブを見て、自然と持ち方を変えて握っていませんか。

興味を持った私は、いくつかのドアノブを、アフォーダンス理論の眼で調べてみました。

校長室のドアノブは先ほども出てきた、昭和からの握って回す代表的なタイプ。

保健室のドアは、昭和の引き戸タイプ。

指先にちょっと力がいることがあります。

同じ引き戸でも、平成のユニバーサルデザイン的なドアは、

こんな取っ手ですね(家庭科室前→体育館への出入り口のドア)

これは、先日訪れたある飲食店のドアですが、

取っ手を見ただけでは迷う人(左に引くのか、手前に引くのか)がいるのでしょうか

←がわざわざ示してあります。

職員トイレのドアはこういう取っ手がついています。

「握って下へ押し下げてください」と取っ手が話しかけています。

ネットで見つけたドアノブ。これは向こうへ押したくなるドアですね。

反対側。これは手前に引きたくなります。

さて、私が身近に発見したアフォーダンスです。

私が自宅で使っている、消毒液のスプレー容器です。

押す部分に少し傾斜がついているので、スプレーするための指の置き方がわかりやすいです。

「この向きに指を置いてね」と教えてくれます。

USBメモリスティックをパソコンに差すときに、いつも間違ってしまう私にとっては、

ありがたい「アフォーダンス理論」の配慮です。

「アフォーダンス理論」の眼で見てみると、いろいろ気づくことがありました。

ユニバーサルデザインも同様ですが、

ちょっとした知恵や配慮のおかげで、ちょっと生活しやすく感じられます。

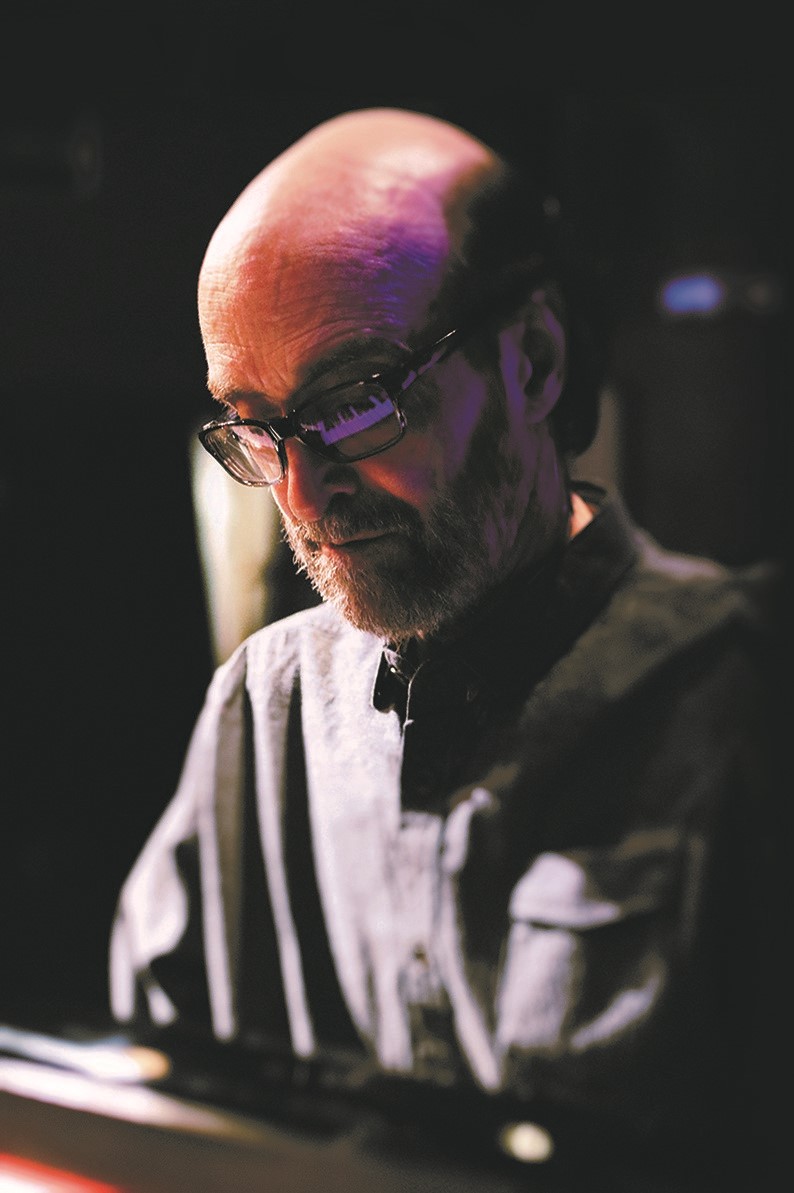

ティントロティントロティロリロ

古い話ですが、ジョージ・ウィンストンというピアニストのある曲を、

国語の授業で教材にしたことがあります。

教師1年目で担当した中学3年生のクラスでの、

卒業前の最後の授業でした。

公立高校の入試直前の授業で、

生徒たちはちょっと拍子抜けしたかもしれません。

曲名を伏せて生徒たちに聴いてもらった後、

「この曲にタイトルをつけなさい。

そう考えた理由も書くこと」

という課題を示しました。

生徒から「もう1回聴かせてください」

とリクエストがあったので、

もう1回ラジカセ(!)をかけました。

生徒たちは結構集中して考えてくれました。

みんなの考えたタイトルに共通していたのは、

「失恋」とか、「哀しみ」とか、「思い出」

ということでした。

「思うようにいかなくて、もどかしい感じがする」

「一人ぼっちになって寂しい気持ちになる」

とかを理由に挙げていたと記憶しています。

「落ち葉が散っている景色が見える」という感想もあって、

これは想像力豊かな、なかなかのものです。

本当のタイトルは、

Longing/Love

直訳すると「憧れ/愛」 です。

以前、TVCMやニュースの中の天気予報のBGMでかかっていたりしました。

「ティントロティントロティロリロ」というサビ(?)のところは

聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。

アルバムのタイトルは、

autumn つまり「秋」ですが、

今ぐらいの季節になると聴きたくなります。

アントニオ猪木対ビル・ロビンソン戦(1975/12/11)に学ぶ

アントニオ猪木選手はプロレスラー人生の中で、数多くの試合をされたと思いますが、

私はそのうちの3つの試合から、多くを学びました。

今回はその3試合、1975年12月11日の対ビル・ロビンソン戦です。

この試合は、60分三本勝負で行われましたが、結果は引き分けです。

一本目はロビンソン選手が逆さ押さえ込みで先取し、

二本目を猪木選手が卍固めで取り返して、

三本目は時間切れドローとなりました。

こう書くと、どこにでもある試合のようでもありますが、

私は猪木選手の生涯におけるベストバウトだと思っているのです。

試合は、二人の技と技の応酬で進みますが、どちらも決め手を与えない、消耗戦となります。

ロビンソン選手のレスリングは、とてもクレバーで試合の盛り上がりとか、お互いの見せ場をつくるといった意思は全く見られず、

猪木選手の技を読んで先回りして完封していくような展開です。

それに対して、猪木選手はいわばロビンソン選手の土俵の上でも自分のスタイルを崩さず、攻め込んでいきます。

頭のいいプロレスと意地のプロレスの闘いのように見えます。

試合経過40分過ぎに、一瞬の隙をついてロビンソン選手が一本目を取り、

残り十数分、猪木選手はなんとか一本返そうと追い詰めますが、

ロビンソン選手は手強く、とうとう時間稼ぎさえし始めます。

やがて蔵前国技館全体がじりじりして、

ヒートアップしていく中、「残り5分」のアナウンスが会場に流れます。

あと一歩決めきれない猪木選手に焦りが見えた時、

ロビンソン選手がまだこんなにスタミナがあったのかというように、

得意のダブルアーム・スープレックスで猪木選手を投げ捨てます。

あらー、反撃もここまでかと思いますが、猪木選手はなんとか返します。

守勢に立ってしまい、もう時間がないとなった時に、

今度は猪木選手が一瞬の隙をついて、

卍固めをかけるのです。

最も猪木らしい技で、耐え続けたロビンソン選手も残り1分を切ったところで、ギブアップします。

試合自体はこの後、1分足らずの三本目も行われ、時間切れで決着はつかないまま、終わるのですが、

私にとってその最後の結果はあまり関係ありません。

試合当時、中学3年生だった私はこの二本目、

賢いプロレスに翻弄されながら、

最後まで諦めず、

自分の持ち技で向かっていく

猪木選手の意地に心を打たれました。

少々大げさですが、「誠実さ」とか「真摯さ」を感じるぐらいです。

猪木選手とロビンソン選手が闘ったのは、生涯この1試合だけでした。

私がこの試合から学んだものは、

最後まで諦めずに、なんとかしようと闘う

意地だったのです。

私の教職生活もタイムアップまで、意地をご覧いただきたいと思います。

これが中学生時代の私の愛読書です。今でも持っています。

昔話法廷 被告人は末っ子のこぶた

もう20年ほど前になりますが、

国語の授業で音声言語、すなわち「話す・聞く」授業がとても盛んに研究された時期がありました。

特に、欧米から輸入されたのであろう「ディベート」が、

賛成・反対などに分かれて論戦を行う、一種のゲームみたいなもので、とても新鮮でした。

それまでの日本の国語教室にはあまり登場しなかった活動だったからだと思います。

また、論理的な思考力や

相手の主張の論旨を聞き取って取って返す発言力などを育てる

という点でも注目されていました。

私もいろいろな実践に取り組みましたし、

ディベートのオーソリティである、花田修一先生をお茶の水大学附属中学校にお訪ねして、

厚かましく授業を参観させていただき、ご指導をいただいたのも、懐かしい思い出です。

そういったわけで、というのではありませんが、

法廷物、弁護士物のドラマや映画が好きで、よく見るようになりました。

最近では、アメリカのTVドラマの

「ブル」(これは、陪審員の心理を操作する法廷での駆け引きという、高度な法廷物)、

「グッド・ファイト」(これは、SNSを使った犯罪など極めて現代的な裁判とクセの強い弁護士たちの群像劇)

などがお勧めでしょうか。

さて、そんな私が最近見ているのが

子ども向けの番組で、

文字通り、昔話の登場人物が法廷で罪に問われるという法廷ドラマです。

例えば、「三匹のこぶた」裁判では、

こぶたがオオカミを煮えたぎった鍋に落として殺害したのは、

正当防衛か、計画的殺人かが争われます。

そして、判決は出ないまま終わります。

番組のキャッチコピーは

「判決の出ない異色法廷ドラマで、“ 考える力”を養う!」です。

大真面目な証言や反対尋問、「異議あり!」に少し笑いながらも、

ちょっと待てよと、考えさせられるようなミニ・ドラマです。

私のおすすめは「アリとキリギリス」裁判です。

ー被告人はアリ。

冬になり食べるものがなくなって、食糧を分けほしいと頼んできたキリギリスを見殺しにした。

アリは、保護責任者遺棄致死罪で有罪か?それとも無罪か?

(番組HPから)

私はこの件については、「カルネアデスの舟板」のルールが適用されるのではと思いますが、どうでしょう?

15分のドラマで、ホームページから誰でも視聴できます。

頭のリフレッシュに、一度、ご覧になってみてはいかがでしょう。

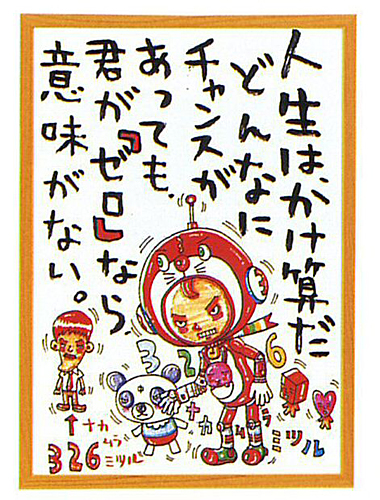

成果=知識X技能X考え方X意欲

先日の研修会で、

「熊本県教育庁 令和2年度(2020年度)小中学校評価者研修会」

(講師 産業能率大学総合研究所 北山勝英 氏)

について、五和中学校の大塚校長先生から復講がありました。

資料をもとに、とても勉強になる内容でしたが、

特に以下の部分に目を覚まされました。

それは、「成果はかけ算である」というものです。

つまり、成果は次の式で求められるということです。

成果=知識X技能X考え方X意欲

なるほど、成果が出てこないときに、何が原因なのか。

よく分からないことがあるのです。

しかし、成果の一つ一つの要素について考えると、

改善の糸口も見えるのかもしれません。

どうしたらいいか知らないのか?(知識)

やろうとしてもできないのか?(技能)

ものの考え方、目指す方向性が間違っているのか?(考え方)

そもそもやる気がない、あきらめているのか?(意欲)

そして、さらにこの中で、知識、技能、意欲は0~10であるが、

考え方はマイナスのこともある、というのです。

知識、技能、意欲は0の場合もあるので、せっかく他の要素がよくても、

一つの要素のせいで、成果が0、つまり水の泡にもなります。

しかし、考え方がマイナスだったら、成果はマイナス、

つまり、頑張って取り組んでも逆効果になるということになります。

考え方、とは

ポジティブな考え方、前向きな考え方、信用などですが、

そのマイナスといえば、

ネガティブな考え方、後ろ向きな考え方、不信感などでしょうか。

この考え方、思考のスタイル、もののとらえ方などが

本当に大切なんだなと思った次第です。

大塚校長先生、貴重な復講ありがとうございました。

(以前紹介した、ミツルさんの絵の別バージョンです)

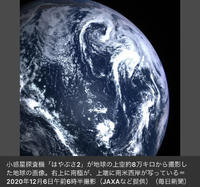

はやぶさ2 の「行ってきます」と「永遠なれ!」

今ではテレビのリモコンは当たり前の話で、

むしろ「チャンネルを回す」などというと、「?」となりそうです。

私が子どもの頃初めて触れたテレビのリモコンは、

たしか「ズバコン」という商品名でした。

ズバコンをテレビに向けて操作すると、丸いチャンネルがカチャ、カチャと回るというものでした。

すぐ壊れそうな仕組みでしたが、「リモコンってすごいな」と思った覚えがあります。

また、同じく子どもの頃のあこがれのおもちゃといえば、

ラジコンカーで、私は買ってもらえませんでしたが、

持っている友達のところに行くと、赤いスポーツカーのラジコンを

順番に少し触らせてもらえて、嬉しかった思い出があります。

そんなリモコンやラジコン、最近でいえばドローンなどもありますが、

それらとは比べものにならないほどの遠隔操作なのでしょうか?

詳しいことはよく分からないのですが、

とにかくはやぶさ2はすごい技術の結晶には違いありません。

昨日は、小惑星探査機はやぶさ2が6年50億キロの旅を終え、

小惑星「リュウグウ」の砂などが入っているとみられるカプセルを地球に送り届けた

というニュースで持ちきりでした。

深夜のテレビか何かを見て、涙が出たという人もいるようです。

はやぶさ2の科学的な業績や、天文学的な意義は至る所で触れられていますので、

私は印象に残った言葉を2つご紹介します。

はやぶさ2が見た地球 JAXAが公開「最後に『行ってきます』と手を振り行った」

というニュースでは、はやぶさ2が見たという地球の姿が掲載されていました。

ー小惑星探査機「はやぶさ2」が地球の上空約8万キロから撮影した地球の画像。右上に南極が、上端に南米西岸が写っている=2020年12月6日午前6時半撮影(JAXAなど提供)

写真の様子も感慨深いですが、私はこの記事の中のコメントが印象に残りました。

ー会見で津田雄一・プロジェクトマネジャーは「最後に『行ってきます』と日本を見つめて手を振りながら出て行った」としみじみと話した。

「最後に『行ってきます』と日本を見つめて手を振りながら出て行った」!

津田さんという方のはやぶさ2への愛情があふれるようなコメントですね。

しかし、「行ってきます」とは。どこへ?

帰ってきたばかりと思っていた私がよく読むと

朝日新聞に説明がありました。

「はやぶさ2本体はカプセルを切り離した後、地球に衝突する軌道から離れ、新たな探査の旅へ出た。

次に目指すのは地球と火星の間を回る直径30メートルほどの小さな小惑星で、

さらに100億キロを飛んで2031年に到着する見通しだ」

これにもびっくり。カプセルを地球に落としていったら、

そのまま100億キロ向こうまでまた旅立ったのですか!

もう私のズバコンやラジコンカーでは想像がつかないことです。

また、もう1つ印象に残ったのは、

宇宙ステーションにいる野口聡一さんのツイッターのコメントです。

たった今 はやぶさ2 の勇姿を ISS から目視しましたー

地球に向けて高度をグングン下げてくる光を約5分見つめてました。

位置情報を指示してくれた JAXA つくば管制センターありがとう。

はやぶさ2 そして はやぶさ よ永遠なれ!

50億キロの旅をしてきた探査機を、宇宙ステーションから見る野口さん、

21世紀の宇宙だなぁという感じですね。

「はやぶさ2 そして はやぶさ よ永遠なれ!」というエールも

同じ宇宙でミッションを遂行している気持ちが伝わります。

野口さんの乗るISSから撮影した動画もありました。

とてもきれいな一筋の光です。

「はやぶさ2」勇姿を撮影 野口さん搭乗のISSから(2020年12月6日)

人類の、日本の科学の力、努力、思いに触れたニュースでした。

「絶対押すなよ!」心理的リアクタンス

お笑い芸人が「押すなよ、押すなよ、絶対押すなよ」と言ったら、

押して熱湯に落としたくなりますね。

このテレビ番組が終わったら、宿題をしようと思っていたところに

母親から「早く宿題をやりなさい」と言われたら、

その途端に宿題をやる気がなくなったことがありますね。

これは、みんなへそ曲がりふだったり、あまのじゃくだっったりするからではなく

「心理的リアクタンス」というものだそうです。

(【科学で解明】なぜダチョウ倶楽部は「押すなよ!」と言うのか? )

以下、世界と日本のUX | BLOG 心理的リアクタンス からの引用です。

*****

自分から進んで宿題をやろうとしていたが、自分の行動を他人に決められたことで

「選択の自由が奪われた」と感じ、反発する態度を取ってしまう「心理的リアクタンス」の例である。

例え、相手の指示と自分の予定していた行動が同一のものでも、

また、例え相手の指示に従うほうがメリットが多くても、心理的リアクタンスは生じる。

*****

また、「なぜ、そんな行動をするのか」という理由を少し詳しく見てみました。

心理的リアクタンス(やっちゃだめの反動):行動経済学とデザイン22

によると、

「自己効力感=自分のことは自分で決めたい」という本能から来ているそうです。

「他人からダメといわれ続けると、自己効力感を脅かされてストレスとなります。

それに抗うためには意思を示して命令に屈しない態度を示すため、命令と逆の反応が出る」

ということです。

本校でも 自己効力感を大切にしたいと考えています。

前述の 世界と日本のUX | BLOG 心理的リアクタンス には、

勉強のやる気を奪わないためには、「勉強しなさい」と命令(指示)するのではなく、

自分のペースで勉強を進めていることを認め「勉強は順調?」などと質問することで、

そのペースについて質問しているだけなので、自由を阻害したと感じさせない、

というヒントもありました。

また、「余計な心理的リアクタンスを与えない」ためには、一般的にどういった点に気をつけるといいかというと、

「自由を奪っていると感じさせないこと」が重要。

「選択肢を与え、その中から求めている答えを相手自身に選択させる」とよい、とありました。

こういったことは、コーチングなどでもしばしば強調されますし、

生徒指導などでも、「自己決定力」は大切だと言われています。

さて、本校でも3年生の路について決定していく「三者相談」が行われました。

3年生全員が自分で「納得した」進路選択をして、

自己効力感を保ちながら進んでいってほしいと思います。

これは、本校生徒が東小や久玉保育園で

読み聞かせをしていた楽しい絵本です。

NHK「サラメシ」に学ぶ

NHKの「サラメシ」という番組があります。

一般の方の昼食の様子を取材して、

中井貴一さんのナレーションとともにお送りする、といった番組です。

何曜日かの午後7時のニュースの後にやっているのを時々見ていましたが、

日曜の朝にも放送があっていました。

この番組、他の人のおいしそうなお昼ご飯を拝見する番組です。

お弁当や社員食堂や行きつけの外食屋さんのメニューなどを見るだけでも、

グルメ番組みたいでおもしろいです。

しかし、それ以上に興味があるのは、

昼食を挟んだ、人それぞれの仕事の内容、仕事っぷりや苦心談、

さらには職場の仲間や雰囲気、支えてくれる家族の方の様子など、

いろいろな見どころがあるのです。

今朝も、いろいろなお昼ご飯が出てきました。

その一つが、長野県のバス会社のバスガイドさんたちのお昼ごはんでした。

この春に高校を卒業して入社した方から、10年目ぐらいの方までが登場しておられました。

バスガイドさんというと、きれいな声で、歌も歌えて、もちろんいざというときは運転手さんをサポートしてバスの誘導などもしなくてはならないと思いますが、

なんといっても観光地の案内が私たちの旅の楽しみです。

そのためには、たくさんの知識が必要と思いますが、

(私が以前利用したバスでは、ガイドさんがCDのスイッチを入れて、案内はCDがしたことがありますが)

バスガイドさんたちの陰でのご苦労を初めて知りました。

このバスガイドの皆さんは、市販の一般的なガイドブック等をそのまま使ったり、覚えたりするのではなくて、

全部自分のノートにまとめ直しておられました。

そうすると、自分の頭の中にも整理されて、入りやすいのだというのです。

まるで受験勉強といっしょですね。

今年8年目という方のノートが紹介されていましたが、

なんと100冊に上るそうです。

100冊!

それはそうですね。

考えてみれば、長野県内や近辺の案内だけでなく、

他県へのバス旅行もあるでしょうし、東京など遠方へのバスツアーもあるので、

バスで案内する可能性のある場所すべてのノートを準備していったら、

100冊にはなるということですね。

ベテランの(といってもまだ20代半ばですが)先輩たちが勉強してノートを作っている姿を見て、

入社まもない後輩の方は、

「はぁ〜ってなりました。もっと(勉強しなくちゃいけない)かぁって」

と言われてました。

そのほかにも、ガイドさんたちにいろいろインビューがされていました。

コロナ禍による自粛で自宅待機になった時は、

「最初はやったーと思いました。好きなだけ寝れるぞって」

と笑顔で言われていました。

しかし、すぐにいつから仕事が始まるんだろうと不安になったりしたそうです。

「いつでも旅行に行けるという時代じゃないんだ、と思うようになりました。

この旅行をしたら、次はいつ旅行できるかはわからない。

そう思ったら、この旅行を精いっぱい楽しいものにしたいと思うようになりました」

そう言って、手書きのメッセージカードを作ったり、

個人用に配布する容器にアルコールをつぎ分け、「ありがとう」のシールを貼ったりしておられました。

大人数での旅行が難しいならと、バスガイドさんたちで話し合って、

オリジナルの女性一人旅のツアーの企画を社長さんに提案されたりもしておられました。

私からみれば若い、学校から社会に出て数年の方々が、一生懸命仕事に取り組んでおられる姿に元気をもらいました。

これまで、キャリア教育の一環で、NHKの「プロジェクトX」や「プロフェッショナル」を

授業で生徒たちに見せてきたことがありましたが、

この「サラメシ」も身近に感じられるキャリア教育の参考になるかなと思いました。

入社を機に一人暮らしを始めて、お弁当作りに挑戦しているという方が、

「ちょっと焦げちゃったんです。1回練習して、その時は上手にできたんですけど」と卵焼きを頬張る姿や

「食べるのが遅いので、お弁当箱は小さくしてます。

仕事先で遅くなって『居残り給食』みたいだねなんて言われちゃうので」

という方もいらっしゃり(横の方が「ゆっくりでいいよ」と声をかけていらっしゃいました)

微笑ましい光景でした。

私たち本校教員は、毎日牛深給食センターの皆さんが丹精込めて作ってくださる給食を

おいしくいただくことができて、幸せに思います。

写真は、日本列島味の旅「江戸両国のちゃんこ鍋」です。

「アンコンシャス・バイアス」について

外科医と息子

父親と息子が自動車事故に遭ってしまいました。

父親はその場で亡くなってしまい、

重傷を負った息子は救急車で病院に運び込まれました。

息子が手術室に運ばれ、

その病院で一番の腕利きの外科医が呼ばれました。

ところが、その外科医はその少年を見て言いました。

「息子!この少年は私の息子です」

この話をお読みになったことがある方も多いかと思います。

人権教育の研修などでもよく紹介されています。

私は初めてこの話を聞いたとき、違和感を感じました。

話がすんなり頭に入ってこなかったのです。

「この外科医は少年の母親だったのです」

という最後の一文を聞いて、なぁんだ、そうかと思いました。

知らないうちに「腕利きの外科医」と聞くと、男性をイメージしていたのに気づきました。

こういった知らず知らずの思い込みのことを

「アンコンシャス・バイアス」というのだそうです。

今朝、このような記事を見ました。(朝日新聞)

*****

「単身赴任=男」「お茶出し=女」 無意識の偏見

労働組合の中央組織・連合が、職場や日常生活での「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」について組合員など約5万人に尋ねたところ、何らかの形で「思いあたる」人が95%に上った。

性別や働き方などに対する思い込みの根強さが浮き彫りになった。

6~11月にネットで調査した。

「介護しながら働くのは難しいと思う」など20項目から、思い当たるものを幾つでも選んでもらった。

ジェンダー関連で最も多くの人が選んだのは、「『親が単身赴任中』というと父親を想像する」で66・3%。

「体力的にハードな仕事を女性に頼むのはかわいそうだと思う」は51・5%、

「お茶出し、受付対応、事務職、保育士というと女性を思い浮かべる」は39・2%だった。

「子どもが病気になったときは母親が休んだ方が良いと思う」は21・1%が選んだ。

*****

調査の概要はこちらで読めます→5万人を超える回答 アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み、偏見)診断:時事ドットコム

私自身も思い当たるところがありました。

些細な言動でも、無意識にバイアスがかかってしまっていることも多いと思ったことです。

先日も、ある生徒に「理科はがっばってるね」などとうっかり声をかけてしまい、

言った後で、理科「は」というのはよくなかったなと思って、言い直したことがありました。

先述の記事は、調査した担当者の方の次のコメントで締めくくられていました。

「これらの項目がアンコンシャス・バイアスだと気づくことで、決めつけや押しつけをせずに、多様性が尊重される社会や職場づくりにつなげていきたい」

まず「気づく」ことが大切だなと思いました。

本校の日常生活でも気をつけていきたいと思います。

(ドクターX ~外科医・大門未知子~ から)

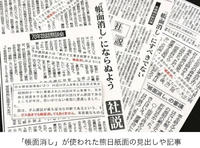

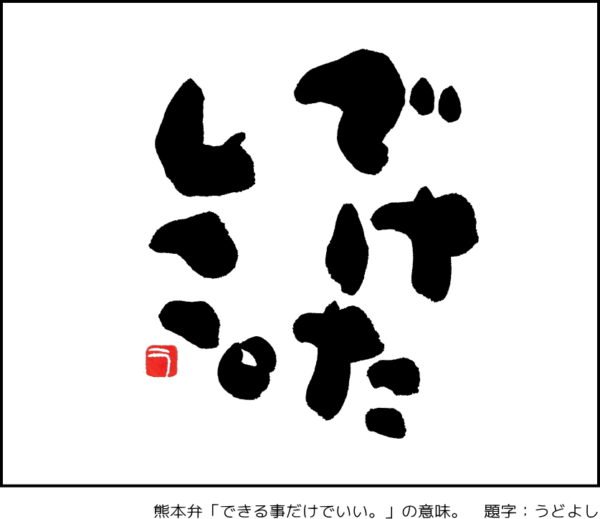

「帳面消し」…方言の楽しみ

以前、県外に研修に行った時のことです。

「熊本から来たでごわす」と言っても、誰も笑ってくれませんでした。

九州以外の人からすれば、熊本弁も鹿児島弁もいっしょなのでしょう。

また、方言の自慢大会で好評だったのは、

「とっとっと」(取っているの)と

「すーすーす」(なんか冷気が入ってきて、若干肌寒い感じがするようだ)

でした。

これは、福岡の人も使っているようです。

ちょっと共通語に訳すのは難しいですね。

他県の人に感心されたのは「あとぜき」でした。

閉めることを「せく」という方言(関や堰が語源に関係しているのでしょうか)からきているのでしょうが、

「とてもマナーのやさを感じる、便利な言葉ですね」

と言ってもらいました。

また、ある広島の中学校を見学にお邪魔したら、ちょうど掃除の時間でした。

本校も黙働掃除に取り組んでいるので、

その中学校の生徒たちの熱心な掃除の取組を興味深く拝見しました。

その時案内していただいた校長先生が、

「いやー、懐かしいですな!」

とおっしゃって、

「何のことですか」とお尋ねしたら、

「いや、失礼。先生が先ほど、生徒たちの掃除の様子をご覧になって、

『隅々まで、はわいてますね』と言われたので、

学生時代、九州に住んでいた頃を思い出しました」

と笑っておっしゃいました。

なるほど、共通語では「はわく」とは言わず、

「掃く・はく」と言うのですね。

熊本地震の時も、報道番組などで、

「がまだす」(精を出す)

「でき(け)たしこ」(できることだけでいい)

などの熊本弁がポジティブな意味合いで紹介されていました。

そんな中で、今日のニュースで、意外な発見をしました。

「帳面消し」(表面的に一応やったように見せること)

が熊本だけの言葉らしいのです。

私は今までそう考えたこともありませんで、共通語だと思っていました。

記事によると、熊日では新聞の見出しにも使われるほど、県民に定着している言葉のようです。

改めて、方言には、方言でしか言い表せない、独特のニュアンスがあるものだと思いました。

「帳面消し」って共通語じゃないの? 実は方言 熊本県民に”衝撃”

ロードレース大会と雑節の豚汁の思い出

昨日の校内ロードレース大会は、穏やかな天候やPTA、地域の皆さんのご協力によって、

生徒たちも思い切り走ることができ、素晴らしい大会とすることができました。

皆さん、応援ありがとうございました。

さて、久玉ふれあいセンターで生徒たちのゴールを出迎えていると、

牛深図書館の坂田館長さんが応援にいらっしゃってくださいました。

「地域の方がたくさん沿道で応援していますね。

あかね苑では、入所者の皆さんがそろって応援されていましたよ」

と教えていただけました。

また、

「今年は、中学生の頑張る姿を直接見る機会が少なく、寂しく思っていましたが、

今日は応援ができてとてもよかったです。

ありがとうございました」

ともおっしゃっていただきました。

校長として、とてもありがたく思いました。

一昨年、昨年と、校内ロードレース大会では、

坂田さんの呼びかけで、

本の読み聞かせサークルしろやま文庫の皆さん、久玉婦人会の皆さんが、それにPTAのお母さん方も加わって、

さばの雑節でだしを取った豚汁やおにぎりを振る舞ってくださいました。

雑節やお米は、趣旨に賛同した保護者の方や久玉振興会から寄贈いただいたそうでした。

そのとき、坂田さんから生徒たちに直接おっしゃってくださったのは、

「中学校を卒業すると、牛深を離れていく子どもたちも少なくないと思います。

小学校の頃から本の読み聞かせを通じて成長を見てきた子どもたちに、

進路に向かって頑張ってほしいという激励のエールを込めて、つくりました」

ということでした。

前夜から久玉ふれあいセンターの調理室で準備をされた豚汁とおにぎり、漬物を

私たち職員もごちそうになりましたが、

牛深特産の雑節はとてもいい味が出て、とてもおいしかったのが忘れられません。

今年はコロナ禍の影響で、実施されませんでしたが、

坂田さんはじめ、皆さんの応援いただく姿や笑顔から、

地域の方が本校生徒を応援していただく気持ちは、今年も熱く伝わりました。

ほんとうにありがとうございました。

生徒、職員一同、コロナに負けずに頑張っていきたいと思います。

今後とも応援をどうぞよろしくお願いします。

ごちそうさまでした!「さば節」の豚汁(2018/12/21)

いただきます!おいしい雑節の豚汁とおにぎり(2019/11/24)

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

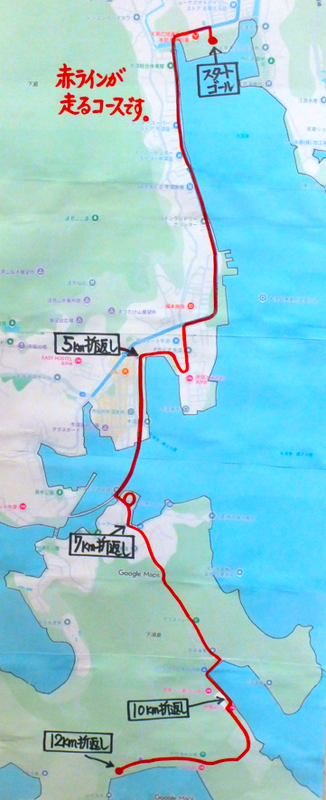

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

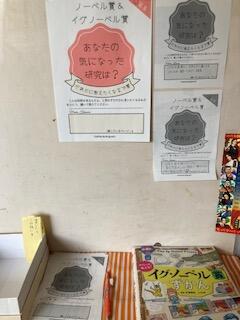

Let’s go to the library!!

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

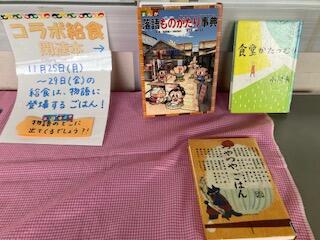

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29