校長室ブログ 今日の東天

クーデターに関して

ニュースによると、ミャンマーでクーデターが起こり、

先の選挙で大勝したスーチーさんが、身柄を拘束されたそうです。

当の軍部は、「選挙は不正だ」と言っているそうですが、

米国の大統領選もそんな騒ぎがあっていましたね。

民主主義の根幹な関わる問題で、

暴動や軍事力によるクーデターにしか、

解決策を見出せないものなのでしょうか。

私は政治にはあまり関心はありませんが、

この21世紀でもそうなら、残念な気がします。

ミャンマーの問題も、早く平和的に解決してほしいものです。

クーデターといえば、

三島由紀夫が自衛隊市ヶ谷駐屯地で、クーデターの決起を訴え、

叶わずに自決してから、昨年は50年目でした。

当時、私は小学生でしたが、

担任の先生が教室のテレビを付けて、

ニュースを見ておられたように思います。

もちろん、事件の意味は全く分かりませんでした。

妻方の遠い親戚の方が、その時、市ヶ谷の現場に居合せておられたと聞いたのは、

ずっと後、結婚後のことで、びっくりしました。

話は飛びますが、

「ターミナル」というトム・ハンクスの映画をご存知でしょうか。

こちらは、クーデターを起こす話ではなく、

東欧の「クラコウジア」という架空の国から

米国に旅行に来たトム・ハンクスが

祖国がクーデターにより一時的にせよ消滅したことにより、

ニューヨークJFK空港で何か月も足止めを食う、

という少々突飛なお話です。

トム・ハンクスさんは、空港ターミナルの中で寝起きしながら、

くじけず、明るく生活されていきます。

設定は変わっていますが、

ストーリー自体は、時にはユーモラスで、

時にはほろっとするところもあるような映画でした。

(ちなみに、実際にパリの空港に20年?滞在したという人もいるそうです)

銀座のクラブで「陳情」を聞いていたのだと言ってる国会議員さんもおられるようですが、

日本の国の土台はまだルールはに則ってちゃんと動いているのでしょうから、

まだいいのかなと思うこの頃です。

高校入試の思い出

今日は公立高校の前期選抜が行われています。

本校からも多くの3年生が受検しています。

誰も経験したことのない、コロナ禍の中の受検となります。

受験生本人はもとより、ご家族の皆さん、

例年以上に健康面・体調面、感染症対策など、

細心の注意をしての受検だと思います。

また、実施される側の高校等の関係者の皆さんも多くのご苦労があるかと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、私自身の高校入試は45年前になります。

前期・後期などはなく、3月上旬の一発勝負でした。

私は公立高校一本で受検に臨みました。

今思えばちょっと無謀な感じですが、昔の進路指導はそんなものだったのでしょう。

当時も1日目が国理英、2日目が社数の試験でした。

今でも覚えているのは、最後の数学の試験で、

最後の図形の問題が全然分からなかったので、

「これはもしかすると中学浪人かな」

と、その時になって少し青ざめたことです。

受検場である高校には、国鉄(今のJR)で行きました。

これもよく覚えているのは、入試が終わって、

「やっと終わった。明日から遊べるぞ」

と思って熊本駅から自宅に歩いて帰りました。

当時駅前にあった「ユニード」というスーパーに寄って、

600円でシングル・レコードを買って帰りました。

ところが、帰っているうちに

なんか体がかゆくなってきて、変な感じがしてきたではありませんか。

(???)

いやな予感がしながら家に帰り着いて、鏡を見ると、

顔に赤い小さなポツポツができていました。

夜には、体中に広がってしまいました。

病院に行くと、「風しん」という診断でした。

楽しみにしていた入試後の日々も、

(3年生9クラス全員で三井グリーンランドに出かける

「お別れ遠足」も楽しみにしていたのですが)

1人で家で寝ていなくてはならなくなりました。

まあ、テスト当日に症状があったら、もっと大変だったでしょうから、

仕方ないなとあきらめました。

これが私の高校入試の思い出です。

先日のCA木村さんの授業にならって、

この頃の「思い出の1曲」を選ぶとすると、

この曲かなと思います。

「俺たちの旅」というTVドラマのエンディングテーマです。

ドラマのエンディングに出てくる数行の詩が、かっこいいなあと思って見ていました。

これが、高校入試の帰りにお小遣いで買ったレコード(のB面)です。

寝込んでしまった私は何回もこの曲を聴いていたのでした。

プーさんの「何もしない」こと

「マルチタスク」などというと、聞こえがいいように思えますが、

以前は「ながら勉強」は能率が悪いのでしないように、と言われていました。

私も目が疲れて仕方ないので、振り返ってみると、

テレビとスマホとタブレットを同時に使っていることがあります。

健康のためにも気をつけないといけませんね。

ところで、ブログ(プーと大人になった僕の『何もしないをする』の本当の意味とは)を目にしました。

映画「プーと大人になった僕」(DVDを持っています)の中で有名?なプーさんの名言についてふれた文章でした。

*****

「何もしない」は、最高の何かにつながるんだ

Doing nothing often leads to the very best kind of something.

*****

大人になったクリストファー・ロビンとの会話で出てきますが、

ロビンの子どもの頃を描いた原作の絵本にも出てくるそうです。

大人に「何するの?」ってきかれたら

「なんにも」ってこたえてね

そのまま外に行けばいいんだ

(くまのプーさん完全保存版 から)

しかし、かといってロビンとプーさんはただじっとしているという訳ではありません。

仲間たちと遊んだり、冒険したり、

いろいろなトラブルに遭遇してはなんとか解決したりします。

映画でもそうです。

プーさんは「何もしない で忙しい」とか言っています。

このことに関連して、次のような記事を目にしました。

ジェフ・ベゾスが最も価値を置く「何もしない時間」。その驚きの効果

*****

世界最大のオンライン販売会社AmazonのCEOを務めるJeff Bezos氏なら

(地球上で一番のお金持であることはこの際、横に置くことにして)、

さぞたくさんのことをこなしているはずだと容易に想像できます。

実際にそうだと思います。

会議や電話や公開イベントなど、山ほどやることがあり忙殺されているはずです。

ところが、Bezos氏が言うには、毎日の最も価値の高い時間は、何もしないで過ごす時間だそうです。

少なくとも、何も予定が入っていない時間です。

*****

以前、朝の時間の有効活用について、この欄でふれましたが、

ベゾスさんは朝10時までは何も予定を入れず、

ゆったりと家族との時間を持つというのです。

この世界有数のお金持ちのルーティンについて、

「そんなこと、私たち庶民はできないや」と言うのではなく

この記事では、いろいろ考察されています。

たとえばこういう見方です。

*****

生活に余白が増える

生活の余白とは、自分のフルキャパシティから果たさなければならない仕事の分を引いて残ったところです。

問題は、たいていの人が生活の中でほとんど余白のない生活をしていることです。

それどころか、手放すことができて、多分手放した方が良いことに

自分のキャパシティをすべて使っていることが多いのです。

生活に余白を増やす唯一の方法は、今していることを減らすことです。

秘訣は、必ず優先度の高いことをすること。

価値の低いことはやめて、その分だけ本当に重要なことに集中することです。

予定を入れない時間を作ることを優先すると、心身に休憩を与えることにもなります。

そうしないとさまざまなことに常に注意を払い、考えたり処理し続けることになります。

*****

「余白」というのがいいですね。

内容の質は変わらず、いい感じになる印象があります。

こういう考察を読むと、

最初のプーさんの言葉と共通するものを感じます。

(プーさんの考えは老子の思想にもつながっているそうですが)

冒頭で紹介したブログの筆者さんは、

プーさんの「何もしないをする」について、

『自分の心に耳を澄ませて、本当にしたいことをする』

ことだと言われています。

なるほどと思いました。

私も少しでも心と頭と眼を休めて、プーさんを見習いながら生活してみたいと思います。

「南の島での会話」は現実でした(道徳スピンオフ)

先日のCA・木村さんとの授業で

「南の島での会話」(校長室ブログ 南の島での会話から)参照

について、木村さんにコメントをいただいたことは昨日のこの欄で紹介しました。

さて、この道徳の授業のスピンオフ(?)として、

3年生には1枚のプリントを配ってもらいました。

それは、

「南の島での会話」は現実でした

という内容のものです。

別に全く働かなくても、

のんびり思いのままに、欲しいもの全てを手に入れて暮らせる島が

現実にある(正しくは「あった」?)のです。

以下、HPのコラムから一部引用してみます。

以下引用*****

ひとつの国で、働いているのはたった18人!

この世で最も金持ちの国とはどこなのでしょうか?

ドバイ? アメリカ? スイス?

かつてそれらの国を越え、地上の楽園と言われたのが、南太平洋の小さな島・ナウルでした。

東京都の10分の1、直径2キロほどのこの小さな島では、税金はゼロ、病院はタダ。

働くことがないどころか、住民たちは人生で働いた経験が一度もないので、『働く』ということの意味すらわかっていません。

食事はすべて外に食べに行きます。

しかし、レストランを運営する人すらもいないので、中国人が経営している中華料理屋で食事を済ませます。

なにもしなくても毎月莫大な年金が政府から振り込まれてくるため、友達と遊んだり、南の島でぼーっとしたり、恋愛したりしているだけで大金持ち。

結婚すると、国から一戸建ての家まで建ててもらえます。

人々の生活は、ぶらぶらするか、お酒を飲むか、車を走らせるか。

小さな島には道路が一本しかなく、スクーターでも30分で一周できる程度のものなのですが、ありあまるお金によって、一日中ベンツなどの高級車が走り回っています。

走る意味は特に何もなく、「なんか暇だし、走ってると涼しいから」。

通常は南の島であれば、お金がないので観光客に来てもらうことが産業になります。

そのために住民たちは必死で観光客に対するおもてなしを考えますが、ナウルの人々は、お金だけは有り余っているので、まったく誰にも来てもらう必要がありません。

むしろ、観光客がくると邪魔であると考えているため、非常に閉鎖的で、国外に情報が流れることがなかったのです。

地元民たちは誰も働かず、空港などもあるものの、すべての経営に外国人を雇って済ませているため、働いている人間は国会議員18人だけ。

(以下つづく)

*****

(写真は https://ameblo.jp/satopapax/entry-12243138129.html から)

上の記事は、次のページから引用しました。

関心のある方は、続きを下のリンクからご覧になれます。

誰もが働かずに暮らせる、世界一の金持ちの国!南の楽園・ナウルの光と影

また、Wikipedia でも概略は知ることができます。

硬派のビジネス記事なら、つぎのページはどうでしょう。

日経ビジネス ナウル、世界一の贅沢に溺れた国の結末 不労所得による繁栄は、地獄への入り口

世の中広いものです。

たとえば、明日あなたに宝くじが当たり、1日にして億万長者になったら、

「どう生きていきますか?」

ちょっと立ち止まって夢?に思いを巡らせてみませんか。

生徒たちといっしょにCAさんから学びました

昨日の6時間目、3年生の道徳の時間をいただいて、

1時間授業をさせてもらいました。

といっても、現役CAの木村久美子さんをゲストに招いての授業でして、

主役は木村さんと、聞き手をつとめてくれた橋本さんはじめ、生徒たちです。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

続報CAさんがやってきたⅡ 3年道徳の感想から(2021/1/28)

私がお話を伺って勉強になったことが、おもに次の5つありました。

①まず、「CAさんになるまでの苦労」の話題になったとき、

「CAになるための道はたくさんあります。

いろいろな経験を経てCAになる人もたくさんいます。

むしろ、CAになってからの方が厳しいし、たいへんでした」

とおっしゃったことです。

生徒が直面している高校入試も、ゴールではなく、通過点だという話をしているのですが、

まさにそのとおりの実感のこもった言葉でした。

(なお、そのつらい時期によく聴いていた思い出の曲をお尋ねしたら、

久保田利伸さんの「 LA・LA・LA LOVE SONG」を挙げていただきましたので、

授業中にも流して、当時を思い出していただきました。

…ちなみに大ファンの木村拓哉さんのドラマにちなんだ曲だそうです)

②次に、ANAのCAさんは約7,000人いらっしゃるそうで、

フライトのたびに「はじめまして」という初対面の人と

チームを組んで業務に当たるということです。

それだけに、

「CAさんとしての当たり前の基本をきちんと身に付けておくこと」

「誰とでもコミュニケーションを取ってチームワークよく行動できること」

などが必要だということでした。

毎回が新メンバー、新チームであれば、

仕事に関して得意や不得意などを言う余地はなく、厳しいなと思いました。

③また、川下くんの「CAをしていて腹が立ったことはありましたか」という質問の答えの中の

「いろいろなお客様がいらっしゃいます。

中には、チームみんなでフォローしてもうまくいかないケースもあります。

しかし、プロですから、制服を着てお客様と向き合えば、どんなことも耐えられます」

という言葉には、さすがだなあと感銘しました。

④そして、「南の島での会話」(校長室ブログ 南の島での会話から)参照

についての答えでは、

昼寝をしている人に

「たとえ行き着くところは同じだとしても、

そこまでの努力や過程が違うのです。

人生の豊かさが違うのですよ」と声をかけるというお答えでした。

努力して達成する「人生の豊かさ」

私も深く考えさせられる言葉でした。

⑤最後に、生徒たちも言っていましたが、言葉遣いが丁寧で、きれいな日本語でしたね。

とてれも聞き取りやすい、スマートな話し方でした。

これも私自身も気をつけて見習いたい点でした。

生徒たちといっしょにたくさんのことを学ばせていただきました。

木村さんをはじめ、市当局の関係者の皆さん、ほんとうにありがとうございました。

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

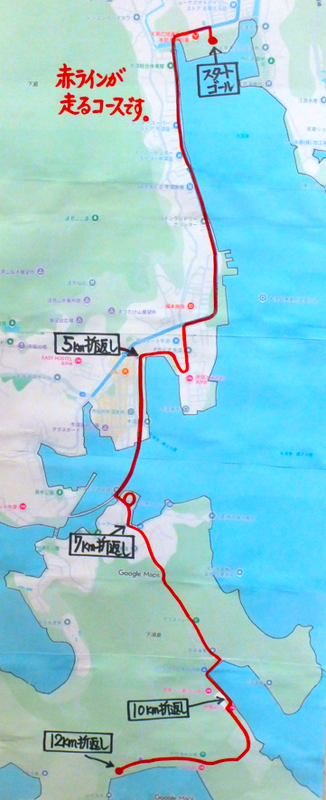

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

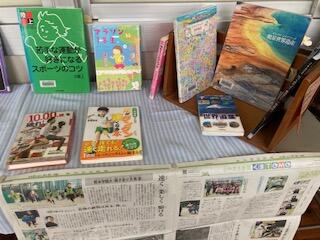

Let’s go to the library!!

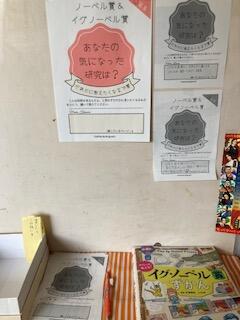

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

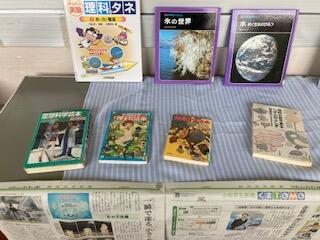

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

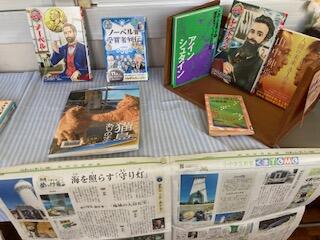

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

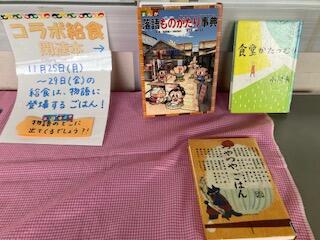

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29