校長室ブログ 今日の東天

オンライン朗読会

昨日に続いて、オンライン会議の話題のつづきです。といっても、会議ではなく、アプリZOOMを使った朗読劇のお話です。

私はドラマ「古畑任三郎」が大好きでして、以前に国語の実力テストの問題文に原作を採用したほどです。

5月6日、その「古畑任三郎」や映画「ステキな金縛り」などの作者三谷幸喜さん作のコメディー舞台「12人の優しい日本人」の朗読会が、YouTubeで生配信されました。

「12人の優しい日本人」〈ストーリー〉一般市民から無作為に選ばれた12人の陪審員。名前や職業、年齢もわからない初対面同士がある事件の審議を始める。被告が有罪か無罪かを決める結論は全員の意見が一致したうえで出すという条件のもと、陪審員たちは多数決をとり「無罪」で一致。審議は早くも終わったかに見えたのだが、陪審員のひとりが無罪の根拠を問いただし始めたことから大混乱!(2005年のWOWWOWのホームぺージから)

私は後でアーカイブを見たのですが、西村まさ彦さんや吉田羊さんなど、おもな登場人物12人が、前半約90分、後半約60分ずっと、ZOOMの12分割された画面で映し出され朗読劇をするという、面白いものでした。

12人の年齢、性別、職業がバラバラな人たちが繰り広げる、会話だけが中心の劇ですが、推理小説のようなトリック?や気の利いたギャグ、時には考えさせられる言葉もあり、2時間半があっという間でした。(「古畑任三郎」が好きな方にはおすすめ)

改めて、人の発言の背景には、性格や価値観、人生経験などいろいろなものがあるのだろうなと思いました。

本校生徒ならもっと「傾聴・同意」ができるだろうな、とも思いました。

また、ZOOMなどの活用方法の新しい一面も知ることができ、ほんとうに「コロナ後」の世界は変わっていくのだろうなとも思ったところです。

調べてみると、この企画は、陪審員6号で出演もされている近藤芳正さんが、生の演劇の面白さを見てほしいと発案され、三谷さんの快諾を得て実現したそうです。

また、前後編あわせてリアルタイムで2万8000人が視聴したそうです。まだ5月末までご覧になれるということです。

下にリンクを設けましたが、長編ですので、再生される際はご注意ください。

新しい生活様式…オンライン会議

5月4日、厚生労働省から新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」が示されました。「感染防止の3つの基本」①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗い など、ニュース等でも皆さんお聞きになったと思います。

「遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ」「外出時、屋内にいるときや会話をするときは症状がなくてもマスクを着用」など、臨時休校中の子供たちにも再度確認したいことがありました。

さて、「働き方のスタイル」の項目では「会議はオンライン」と言われています。

先日、小多先生がアプリ ZOOM を使ったオンライン会議について調べていました。聞くところによると、中体連の会議を開くうえで、調べる必要に迫られてしまったそうです。

すると、丸山先生が「私はアプリを入れていますよ」と助け舟を出してくれて、協力していろいろ一緒に調べてくれました。

するとまたまた、ICTに詳しい下城先生も加わって、ああじゃないこうだろうと言っているうちに、「では、まず今から試してみましょう」ということになりました。

その時職員室にいた先生たちが、それぞれパソコンや私物のスマホやタブレットを開き、アプリをインストールして、あっという間に準備ができました。。

丸山先生がオンライン会議の主催者となって、IDなどを回して、スタートしました。職員室、廊下、1年教室、美術室、保健室とそれぞれ分散して、あっと言う間に7、8人のオンライン会議が実現しました。

私はというと、そばから、なんだなんだ、いいぞいいぞ、映った聞こえた、と騒いで見ているだけでしたが、

小多先生によると、思ったよりスムーズに開催できたという感想でした。

そのうち、「在宅勤務の日もこれを使って打ち合わせはできそうですね」「40分まで無料で使えるそうだけど、十分ですね」「セキュリティについてはもう一度確認しよう」「これは、同時にしゃべるとよく聞きとれないなあ」「会議の進行役の工夫や、反応はジェスチャーで示している授業の様子を見ました」などと、いろいろな気づきが生まれました。

このことで、私が思ったことは二つあります。

まず「やってみてはじめてわかるんだな」ということです。

ネットなどでいろいろ調べてみてよくわからないところも、とにかくやってみようと実行しながら、ああそうやるんだ、こうすればいいのかと、わかることが多かったようです。

次に、「一人で悩むよりみんなで相談したり知恵を出し合うといいな」ということです。

考えてみると、本校の授業や生徒会活動で大切にしてきたことですね。

小多先生の課題意識と先生方のおかげで、ほんの30分足らずで、臨時のZOOMに関する校内研修ができました。

早速、今日の職員朝会で、在宅勤務の先生を含めた、ZOOMを使った「オンライン職員朝会」を行いました。

職員の健康観察は画面上で「○」というジェスチャーで確認しました。

音声、画像ともにスムーズにつながり、まずまずのスタートでした。

英語に訳する・英語を訳する楽しみ

またテレビ番組の話題ですが、「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」という番組をご存じですか。

私は時々見て楽しんでいるのですが、出川さんがよく使う「やばいよ、やばいよ」について、

かねがね、「これはすごいぞ」といういい意味なのか、「いかん、いかん」という意味なのか、どう使うのかなと思っていました。

先日、「外国人が絶望する日本語」(時と場合によっていろいろな意味にとれて、むずかしい日本語)という記事を読みました。。

その記事では、「やばい」の英訳として、少なくとも次の7種類の言葉が挙げられていました。

Cool, Cute, Terrible, Too bad, Beautiful, Awesome, Dangerous

の7つですが、それぞれ普通は何という意味で使われているでしょう。

生徒の皆さん、ぜひ手元の英和辞典で調べてみてください。

また、私たちが当たり前のように使っている「大丈夫」「お疲れ様」「どうも」などの言葉も、相手やシチュエーションによっていろいろな意味があるようですね。

外国語の和訳として有名なのは、

I love you を夏目漱石が「月がきれいですね」と訳したという逸話や

二葉亭四迷という人がロシア語の文学を翻訳した際、女性の"「Вашa」 =「yours」というセリフを「死んでもいいわ」と訳したという例が有名のようです。

和訳するにしろ、英訳するにしろ、状況や意図をくみとって微妙なニュアンスを伝えるのは、難しくもあり、楽しくもあるように思います。

生徒のみなさん、家庭学習の課題には、予習の内容もたくさん出ていますので、難しいかもしれませんが(特に英語!)、頑張りましょう。

ちなみに、出川さんは牛深にも来られていたそうです。

「今年の5月は母の月」

「不要不急」の外出を避けて…と言われると、私などは学校の仕事以外は、ほぼすべて不要不急に思えてきます。大型連休中は食事するのもまさに不要不急な感じで、ゆったり過ごしました。

5月7日の朝日新聞に、「外出自粛、最低限の買い物のみ、となると花屋なんて、一番に不要とされる仕事だと思ってました」で始まる記事がありました。

木村さんの働く大阪の花屋さんで新型コロナウイルスの影響が出始めたのは2月ごろ。会社の送別会などが中止となり、卒業式も縮小され、花束の注文のキャンセルが増えたそうです。

外出自粛となり、「もうお客様は来ないだろうし、休業にする可能性が高いな」という話が出ていました。木村さん自身も「それはそうだろうな。こんな時に花なんて、不要不急に決まっている」と思っていました。

ところが、しばらく経った頃、「自宅に癒やしが欲しい」と、食料品などの買い物ついでに花や小さな観葉植物、苗などを購入する人が増え始めたそうです。

「花や野菜の苗を買うお客さん、休校中のお子さんと育てるとのこと。家に飾る生花や観葉を買うお客さん、家にずっといるから…と。花って不要じゃないんだ。こんなときこそ必要なのかもしれない」木村さんはそう気づいたそうです。

(写真は木村さんのツイッターから)

昔、先輩の先生に「不要の要」という話を聞いたことがあります。「一見、ムダに見えるものが、実は役に立つ」という意味ですが、生徒指導などにおいても、何気ない小さな取組が本質的には大切なことがある、と言われていました。

「不要不急」が言われるこの頃、改めて大切なものは何か、家族や親しい人たちで見直してみるのもいいのではないかなと思いました。

明日5月10日は母の日ですが、日本花き振興協議会では「今年の5月は母の月」というキャンペーンをされているそうです。5月を1か月丸ごと「母の月」として期間を長くし、販売促進とともに感染拡大を防ぎ、配送業者さんの負担軽減にもつなげようという呼びかけだそうです。

長い休校でご家庭のご負担も多くなり、大変だと思いますが、皆さんもお花をいかがでしょうか。

深海が産んだ名大関 栃光関

日本相撲協会は4日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長を受け、東京・両国国技館で開催予定だった夏場所を中止すると発表しました。

早く熱気のある取組が再開されるといいと思います。

私は小さい頃に大相撲をよく見ていて、麒麟児(初代、のちの大関大麒麟)という関取が身体が柔らかいのか、身体をやたらとクネクネさせながら、ふてくされたように塩を撒いていたのが面白く、ものまねしていたのを覚えています。

深海のふれあいセンターには、深海出身の大関栃光関の大きな写真が飾ってありますね。

大鵬、柏戸とほぼ同じ時代に活躍された名大関ですが、私は残念ながらリアルタイムで見た記憶はありません。

栃光対大鵬(1962年)

しかし調べてみると、お相撲さんとしては決して大きくなかったのに、とても強いだけでなく、土俵での態度がとても立派で、生涯一度も待ったをしなかったことで知られています。

「土俵態度そのままの実直で礼儀正しい人柄は、ファンや報道陣などから広く愛された」とも言われ、郷土の先輩として、誇らしいですね。

「熊本の心」という県教委が作成した道徳資料集の中にも、栃光関が紹介されています。父を助けて「こう木」を深海の山から運び出す力仕事をした少年時代や、脇にワラをはさんで押し相撲の稽古に励んだ時の逸話などが紹介されています。

授業でも使っている資料集ですが、1話6〜7分の話が4話ずつぐらいでまとめられて、テレビ放映されていました。現在はRKKのホームページからご覧になれます。

時間があるときに、栃光関の話もご覧になってみてください。

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

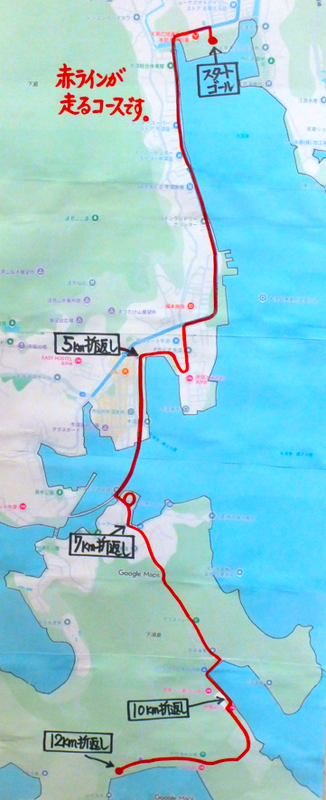

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

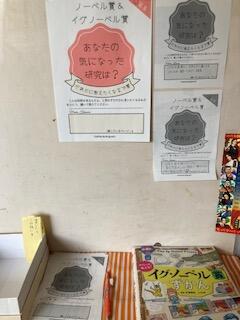

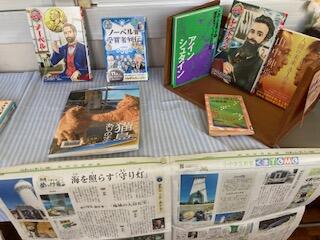

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

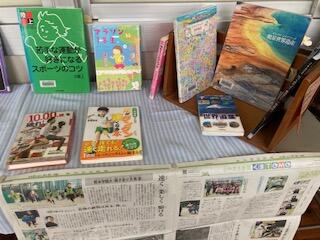

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

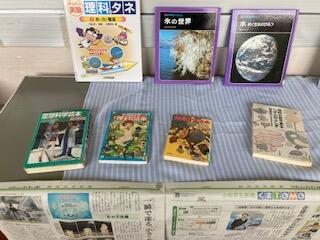

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

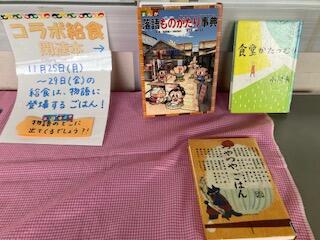

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29