校長室ブログ 今日の東天

感じの良い挨拶「語先後礼」

本校でも、全校生徒が一斉に登校しての授業がスタートしました。

本校は、どのクラスでも、授業の始まり、終わりの挨拶などは、「語先後礼」で行います。

「語先後礼」とは、挨拶の言葉が先、礼(お辞儀)が後、といういわば礼儀作法です。

以前、肥後銀行の牛深支店に行った時に、カウンターの中に「語先後礼」と掲示してあって、ビジネスマナーとしても定着しているのだなと思ったことがあります。

本校で授業を見て回っていますと、3年生はさすがに「語先後礼」が上手です。

2年生ももちろんできますし、1年生も、小学校の時から「語先後礼」に取り組んできたのでしょうか。よく頑張っています。

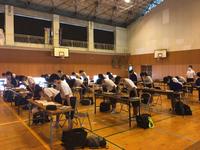

(5/19の1年生の語先後礼の様子)

現在は、みんなマスクをしていますので、挨拶も大きな声でというわけにはいきません。

しかし、それでなおさら、相手の顔(目)をしっかりと見て「お願いします」と言ってから、きちんと礼をする、その「語先後礼」の姿がとても際立ち、感じよく見えます。

金八先生の言葉に「立派な人にならなくてもいい。どうか、感じの良い人になってください」という言葉があります。

「感じの良い」というのは、付け焼き刃では身につかない、大切なことのように思います。

「語先後礼」の姿はとても「感じの良い」習慣です。

3年生になって、面接試験の練習をしてみると、すぐわかります。

一人一人で挨拶するときも、ぜひ「語先後礼」、そしてできれば「立ち止まって挨拶」ができればいいですね。

挨拶といえば、以前読んだ文章で、考えさせられるものがありました。学校だよりで紹介したこともあるのですが、またここでお話しします。

野地秩嘉氏「心に響く言葉」より引用

(テレビ局でアルバイトをしながら、将来はどうしようかと悩んでいる「私」は、ある日俳優の高倉健さんをホテルに迎えに行くよう言われました。)

えっ、と思いました。ひとりじゃ嫌だなあ、と。周りにお付きの人がたくさんいるだろうし、無作法をして怒られたらどうしようと…。

ホテルに行って、1階のエレベーター前で待っていたんです。

そして、ドアが開いたら、あの大スターの高倉健がたったひとりでエレベーターに乗っていたんです。

(つづく)

葉桜の気持ち

今年の入学式は、来賓の皆さんや、在校生の皆さんがいない入学式でした。

在校生の皆さんには、聞かせられなかった校長式辞の中で、次のような話をしました。

(1年生の皆さんは覚えていますかね?)

……桜は花が散るとすぐに、来年花を咲かせる準備を始めます。

夏にはもう、葉っぱの付け根に花芽(はなめ)という小さな芽ができ、咲く準備ができるそうです。

しかし、桜は咲くのをがまんして、花芽のままで眠ります。

そして、秋に葉が落ちたあとに、冬の寒い空気にさらされると、少しずつ眠りから目を覚まし、暖かい春になると、花を咲かせるそうです。

ここで不思議なのは、桜は、厳しい冬を乗り越えないと春に咲くことはないということです。これを難しい言葉で「休眠打破」と言うそうです。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、皆さんも、小学校の卒業をはさんだこの大切な時期に、寂しい思い、不安な気持ちで過ごしてきたのではないかと思います。

しかし、桜の花が冬の寒さの後に、美しい花を開くように、私たちもつらい時を乗り越え、多くのことを学んだ後にこそ、成長があります。……

このような話です。

スクールバス乗降場所の近くの桜並木は、立派な葉桜となって、五月の気持ちのいい風に吹かれています。

全校での登校日がスタートしましたが、これからの夏、秋、冬、そして来年の春に向けて、準備をしているのでしょう。

生徒の皆さん、私たちも東中得意の「先見」を生かして、先を見通して学校生活をリスタートしましょう。

校歌の研究

心と心 寄せ合えば 新たな夢が 広がるよ

権現山の ふところに 歌声響く 我が母校

牛深東小のホームページに、「みんなで歌いましょう~牛深東小学校 校歌~」という記事がありました。(作曲は本校の赤星前校長先生です。作詞は、私が新卒で旧本渡中に勤務していた頃、いろいろと教えていただいた先輩の内保先生です。)

先日のこの欄で、1年生の作文を紹介しました。その中に、

「もっと学校のこと、たくさん、くわしく知りたいです。」とありました。

本校1年生のみなさんも、臨時休校で、校歌は入学式で一度耳にしただけではないかと思いました。

そこで、東小にならって、本校ホームページのトップにも校歌を紹介したところです。

★校歌音源 ☞usibukahigasichu_kouka.mp3

鶴長研治さん作詞、八木孝さん補作詞、久保田つとむさん作曲です。

私は八木先生にもご縁があり、熊本市内に勤務していた頃に、特に造詣の深い俳句や詩歌の指導について直接教えていただいたことがあり、懐かしく思いました。

本校の校歌は、赴任して初めて聴いた時に、二番で調子が変わり、ワルツ?みたいになってすごいいい校歌だと思いました。

このホームページや学校だよりのタイトル「東天高く 藍より青く」はこの校歌の歌詞から取っています。

一番の出だしは、

東天高く六郎次 緑に萌える権現の

で始まり、六郎次と権現の二つの故郷の山が登場します。

東小校歌にも一番に権現山、六郎次は二番に登場します。

ふと気づきましたが、校歌には山が歌われることが多いのかな、と思って、調べてみました。

たとえば、深海中校歌は、

南の風に光呼ぶ 希望のしるし六郎次の

久玉中校歌は、

緑したたる 権現の かの山々を仰ぎつつ

久玉小校歌では、

権現山の 空高く 五色の虹の 立つところ

深海小校歌では、

緑に映える 六郎次 望みのたかね 仰ぎつつ

と、やはり権現山と六郎次山はいわゆる「テッパン」本校校区を歌うには、欠かせないようです。

さらに

内之原小校歌では、

浅海山朝日に映えて 水清し 内之原川

とありました。

山之浦小校歌では、山は登場しませんでしたが、

早崎瀬戸の うずしおは さつまの海を のりこえて

と、「さつまの海」が登場して、山之浦のスケールの大きさを感じました。

校歌とは、その学校を育んだ自然や風土、故郷の郷愁をかき立てる感じがします。

本校生徒にも、校歌を思いを込めて歌い、大切にしていってほしいと思います。

「天草郷友会」のホームページでは、天草の各学校の校歌がこのほかにも紹介されています。

音源もアップされていますので、懐かしい子どもたちの歌声を聴くこともできます。

ビューティフル・ネーム

(名前の話のつづき)

名前というと思い出すのは、以前、ゴダイゴといグループが歌った「ビューティフル・ネーム」という歌です。

ゴダイゴは、私の学生時代に人気があった日本のバンドです。

保護者の皆さんはドラマ「西遊記」やアニメ「銀河鉄道999」の主題歌などをお聴きになったこともあるのではないでしょうか(そうとう古いですが)。

英語表記では GODIEGO で、「GO・DIE・GO」、つまり「進んで、たとえ倒れても、また進む」いわば「七転び八起き」のような意味を込めたグループ名だと聞いたことがあります。

さて、「ビューティフル・ネーム」という歌ですが、

今日も子どもたちは 小さな手をひろげて 光とそよ風と友だちを呼んでる

で始まり、

だれかが どこかで 答えてる その子の名前を叫ぶ

名前 それは 燃える生命 ひとつの地球に ひとりずつひとつ

と続きます。

名前は「ひとつの地球に ひとりずつひとつ」であり、その人にとってかけがえのない大切なものだという、歌謡曲?にしては、ちょっと珍しい内容です。

筆者が、わが子に命名した時のことを振り返ると、専用のノートを一冊作って、たくさんの名前の案を練ったのを覚えています。

結局は、百以上も考えた名前の案の中から、二番目に考えついていた名前に決めたのですが、こんな人に成長してほしいという願いや、この子の人生に幸多かれ、という思いを巡らせながら、生まれてくる子どもの名前を考えるのは楽しい時間でした。

そんな経験をしてからは、人の名前には、それぞれの親や家族の願いが込められている大切なものだと、心から思うようになりました。

最近の子どもたちの名前には、パソコンソフトでは簡単には変換できない、凝ったものが多いように思いますが、親御さんや家族の方の願いが込められた大切な名前である点は、今も昔も変わらないだろうと思います。

「ビューティフル・ネーム」の歌詞はこのように続きます。

どの子にも ひとつの生命が光ってる

呼びかけよう 名前を

すばらしい 名前を

子どもたちに限らず、おとな同士でも相手を尊重する第一歩として、その人の大切な名前を大事にして呼びあい、お互いの存在を尊重しあうことから、温かい人間関係も育まれてくるのではないかな、と思ったところでした。

大物と「同じ名前」を生きて

「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを付けたツイートがたくさん投稿されて、話題になりました。

芸能人の方の投稿に対しても、賛否両論があり、「公務員の在り方」「三権分立」だけでなく「SNSと世論」「芸能人の政治に関する発言」などについて、いろいろと論議がされていました。

詳しいことは、社会科で公民を学習する3年生の皆さんは、ぜひ丸山先生に質問してみてください。

ここでは難しいことは控えますが、このことに関連したニュースで、私が「おや」と思った些細なことがありました。

ほんとに些細なことですが、この件に関する法務大臣さんが森雅子(もり まさこ)さんとおっしゃいます。

「それが何か?」ということですが、私と同年配の歌手の「森昌子」さん(花の中3トリオ!「越冬つばめ」はいい歌ですね)と字こそ違え同じ名前なので、最初にニュースでお名前を聞いたときは「おや」と思ってしまいました。

そして、以前、ある新聞で「大物と『同じ名前』を生きて」というコラムを読んだのを思い出しました。

筆者である会社員のWさんの名前は、姓も名もそれぞれを見れば、決して珍しいものではないそうです。

むしろありふれていると言ってもいいくらいなのに、「その姓と名が組み合わさると、日本中の誰もが知っている超大物女性タレントと同じ読み方になる」ということにまつわる話でした。

Wさんは、子どもの頃はその名前が嫌でたまらなかったそうです。

新学期に先生が名前を読み上げるたびに教室に笑いが起こり、クラスメートに名前のことでからかわれるのは日常茶飯事だったといいます。今であれば、いじめだと言われても仕方なかったかもしれません。

しかし、Wさんは生来の明るさを発揮して、やがて名前をネタに笑いを取り続けているうちに、クラスの人気者になったといいます。しかし、さすがに内心は複雑だったそうです。

大人になった今も、大勢の前で名前を呼ばれる可能性のある場所では、つい身構えてしまうとのこと。

たとえば、病院の待合室で「○○○○○さ~ん」とフルネームで呼ばれると、周囲の人たちがあたりをキョロキョロし始めて、身がすくむのだそうです。

しかし、社会人として働き始めてからは、顧客に初対面から名前を覚えてもらえたり、新しい職場にすぐに溶け込めたりするメリットも多いとのことです。

Wさんは、「名前が違っていたら、もっとしおらしいキャラクターで、別の人生を歩んでいたかも知れない」と思ったこともあるそうですが、

「三十年以上もつきあってくれば、この名前をいとおしいと思う気持ちが上回る」と文章は結んでありました。

その気持ちはよくわかりますね。私が高校入試を受けた頃は、合格発表は合格者の氏名が高校の玄関前に張り出され、その日の夕刊にも合格者全員の氏名が高校別に掲載されていました。

私は、大勢の合格者の氏名の中から、自分の名前を見つけると、その名前のところだけが、スポットライトを当てたように光って見えたのを覚えています。

私も自分の名前は大好きなのです。皆さんはどうですか?

(つづく)

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

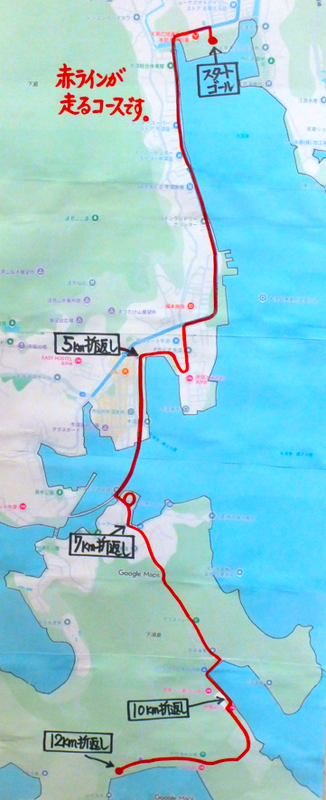

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

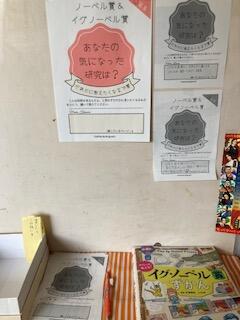

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

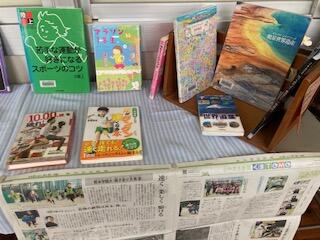

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

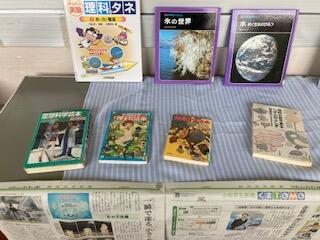

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

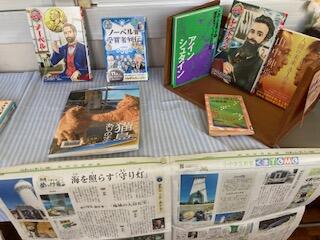

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

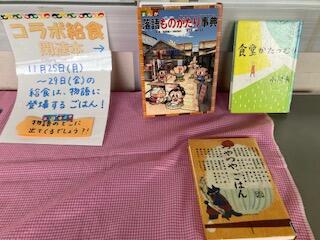

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29