校長室ブログ 今日の東天

一隻の船は東へ、 もう一隻は西へ

先日、授業の様子を見て回っていましたら、

3年生の道徳で、小多先生と宮﨑先生が教科書の最初のページの授業をされていました。

「かけがえのない君 どう生きる」という詩です。

前を見よ!

豊穣たる海

はるかかなたに地平線が見える

そして、その向こうに 君が目指す何かがある

で始まる、1年間の道徳の授業開きにふさわしい詩を扱った授業でした。

作者の押谷由夫さんは文部科学省で教育課程科教科書調査官をされていた先生です。

3年生たちの真剣な授業を見ながら思い出した、好きな詩があります。

一隻の船は東へ、 もう一隻は西へ行く、 同じ風を受けて。

進路を決めるのは 風ではない、 帆の向きである。

人の行く手も 海を吹く風に似ている。

人生の航海で その行く末を決めるのは、 なぎでもなければ、嵐でもない、

心の持ち方である。

エラ・ウィーラー・ウィルコックスさんというアメリカの詩人の

『The Winds of Fate』(運命の風)という詩の一節です。

同じ港で同じ風を受けているのに、東へ旅立つ帆船もあれば、西へ向かう帆船もあります。

環境や条件は同じでも、帆のかけ方、心の持ち方で到着地点は変わる、という詩です。

今日も前向きに帆をかけて出帆したいものです。

ゆっくり早く進む

私の好きな将棋界からこのようなニュースがありました。

将棋の高校生棋士・藤井聡太七段(17)が4日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第91期棋聖戦挑戦者決定戦・永瀬拓矢2冠(27)=叡王、王座=に後手で勝ち、渡辺明棋聖(36)=棋王、王将=への挑戦権を獲得した。タイトル挑戦の最年少記録を31年ぶりに更新する偉業を成し遂げた。

従来の記録は屋敷伸之現九段(48)が1989年度の第55期棋聖戦で中原誠棋聖(当時)に挑戦した時の17歳10か月24日。藤井七段は8日の5番勝負第1局の時点で17歳10か月20日のため、従来の記録を4日更新する。

(6/4 スポーツ報知 https://hochi.news/articles/20200604-OHT1T50173.html より)

藤井七段は高校3年生だと思いますが、私のような素人がが見てもたいへん強いです。昨日もこの決勝戦を日本将棋連盟の観戦アプリで観戦しましたが、この対局で印象の残った手は次の一手でした(見にくいですが、後手の藤井君が2七銀成と指しています)。

将棋になじみのない方にはあまり面白くないことでしょうが、相手の王様を追い詰めていこうという終盤戦にさしかかる局面で、王様と反対方向に銀が進んでいくのは、意外な手でした。

解説の棋士も「全く予想外でした」「私も、指した音がして盤面を見たら、一瞬何を指したのか7わからなかったです」と言われていました。

結局ここから藤井七段が優勢になっていき勝利するのですが、これを見ていて、私が思い出したのは、順天堂大学医学部教授で医師の小林弘幸さんのインタビュー記事です。(「医道の日本」https://www.idononippon.com/magazine/contents/2013/08/9-1.html)

─しかし、仕事量が膨大だとどうしても急ぐ必要がありそうですが……。

小林 私もかつては、そう思っていました。目の前に積み上げられた仕事をこなそうと、いつもバタバタして、せっかちで落ち着かないタイプだったんですよ。でも、ゆっくり動くイギリスの外科医たちがこなす仕事の量はむしろ多く、またその質も極めて高いものだったのです。

そこで思い出したのが、恩師が手術中にいつも口にしていた言葉です。それは「そこ、処置しておいて、ゆっくり早くだぞ」というものです。「ゆっくり」なのに「早く」とは矛盾しているようですが、「神の手」を持つといわれる順天堂大学医学部の天野篤教授の手術を観ても、そのことは分かります。手の動きはゆったりしつつ、処置は滑らかに、そして確実に進んでいくのです。下手な人が手術のときに、バタバタしているだけで、無駄な動きが多いのとは対照的です。

つまり、ゆっくりを意識したほうが、実は結果的に早く動けるということです。これは医師だけではなく、手を動かすすべての仕事にいえることだと思います。また家事や育児における日常生活の作業でも同じことです。特にあせっているときほど、ゆっくりやる。早くやろうと思えば思うほど、失敗してやり直すなどして、トータルとして時間がかかってしまいますからね。最高かつ最速で作業を終えるには、ゆっくりやることが一番なのです。─

長い引用になりましたが、参考になるお話でした。小林さんは、自律神経に関する著作や「医者が考案した『長生きみそ汁』」などの本で有名な方のようです。(話に登場する、同じ順天堂大学の天野篤さんは、以前、上皇様の心臓手術をされた方で、アントニオ猪木選手のファンでいらっしゃるので、私も本などでよく?知っている方です)

本校も6月は「ゆっくり 早く」を心がけて進めていきたいと思います。

ファーストペンギン

昨日はアリさんの話でしたが、今日はペンギンの話です。

エサがいっぱいいるだろうけど、天敵がいたりして、危険もあるかもしれない海を前にして、

崖の上にたくさんのペンギンが群れをなしています。

ペンギンは、集団で行動する習性が強いそうです。

みんな崖の下の海をこわごわ?見つめています。

「押すなよ、押すなよ」というコメディアンのギャグがありますが、そんな感じでざわざわしています。

すると、1羽のペンギンが意を決して(?)海に飛び込むと、おそるおそる2羽目、3羽目が飛び込んでいくのです。

これは、「イノベーション」についての有名な例え話だそうです。あるサイト(「日本の人事部」https://jinjibu.jp/keyword/detl/773/)の記事を引用します。

……「ファーストペンギン」という言葉は、NHKの朝の連続テレビ小説「あさが来た」にも登場し、話題になりました。

ドラマのヒロイン「白岡あさ」のモデルとなった広岡浅子は、明治時代を代表する女性実業家。当時新しい産業として注目されていた炭鉱業にいち早く進出したほか、銀行や生命保険会社、日本で初の女子大学の設立に尽力するなど、女性が社会の表舞台へ出ること自体がまれな時代に、次々と新しい冒険的事業へ乗り出していきました。

まさに、日本の誇るファーストペンギンの一人でしょう。……

という具合です。

いつの時代も、ファーストペンギンが必要とされるのでしょう。

勇気のある1羽目のペンギンと、決断する2羽目のペンギン、力をもらった3羽目以降のペンギンの動画です。

三次元アリの話(「宇宙兄弟」から)

今日は、今年度初めての生徒会各部委員会です。

3年生の執行部の皆さんも、久しぶりの生徒会活動です。改めて今年度の活動のいいスタートが切れるといいと思います。

さて、その生徒会各部委員会にあたって、道徳の授業などでも取り上げられるぐらい有名な話なので、ご存じの方も多いと思いますが、マンガ「宇宙兄弟」の有名な「3次元アリ」の話を紹介したいと思います。

以下 参考・引用 「宇宙兄弟に出てきた野口聡一さんの「3次元アリ」の話が秀逸。」https://ameblo.jp/ayuml1807/entry-11545059812.html

主人公である幼少期の六太くん(兄)と日々人くん(弟)が宇宙飛行士である野口聡一氏の講演を聞くシーンです。

(アニメでは本物の野口さんの声で語られます。)

「なんで人間が宇宙に行くか」というお話をしたいと思います。

地球には色々問題があるよね。環境問題だったり、人種の問題だったり、それから経済の問題だったり。

色々な問題があるけれども、では、なんで宇宙に行かないといけないのか?

僕はそういう時に、一つの例え話をします。

みなさんは自分をアリだと思ってください。

ここに一本の線を引きます。

まずは、自分を線の上を前後だけにしか歩けない「一次元アリ」だと思ってください。

そこに、僕が石を置いたとします。

そうすると、「一次元アリ」は前に進むことができません。

「一次元アリ」にとって、世界の終わりです。

そこに、前後と左右に移動することができる「二次元アリ」がやってきます。

「二次元アリ」は、その小石を見て言います。

“横に回っていけばいいじゃないか”と。

そうして「二次元アリ」は、小石を超えて先に進むことができます。

歩いていくと、今度は横方向にもずっとつながっている壁があったとします。

「二次元アリ」は困ります。

このままでは壁の向こう側には行けません。

「二次元アリ」にとって、世界の終わりです。

そこに今度は、前後と左右と上下にも行ける「三次元アリ」がやってきた。

「三次元アリ」は、その壁を見て言います。

“乗り越えればいいじゃないか”と。

そうして「三次元アリ」は、壁を超えて先に進むことができます。

新しい世界を進むことができます。

野口さんの話はここまでです。

つまり、前を見るだけでは行き詰まることがあるかも知れないが、

左右を見たり、上やもしかすると下(モグラなら地面の下を掘って壁の向こうに行けるかも知れない?)を見たりすると、解決策が見つかるかも知れない。

ということではないでしょうか。

生徒会をはじめとする活動でも、厳しい状況があるかも知れませんが、視野を広く持って先へ進みたいものです。

↓「宇宙兄弟」の1シーンです。(外国語の字幕が出ますが、よかったらご覧ください。)

「にじ」

くまモンがテレビでこの「にじ」という歌を歌って??いました。

調べたら、もう30年も前に、シンガーソングライターの新沢としひこさん・中川ひろたかさんが作られた曲だそうです。

動画サイトを見ると、熊本地震のおりに作られたのでしょうか、くまモンとタレントのコロッケさんが歌う「熊本応援バージョン」もありました。私の自宅近くの益城町の児童たちも歌っています。

現在は、「あの子のえんそく 一日のびて」の状態みたいですが、元気を出していきたいですね。

久しぶりに完全給食が再開された昨日、放送文化委員長さんにお願いして、お昼の放送で流してもらいました。

にじ

作詞 新沢としひこ 作曲 中川ひろたか

にわのシャベルが 一日ぬれて

雨があがって くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

見あげてみれば

ラララ

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

せんたくものが 一日ぬれて

風にふかれて くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

見あげてみれば

ラララ

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

あの子のえんそく 一日のびて

なみだかわいて くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

見あげてみれば

ラララ

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

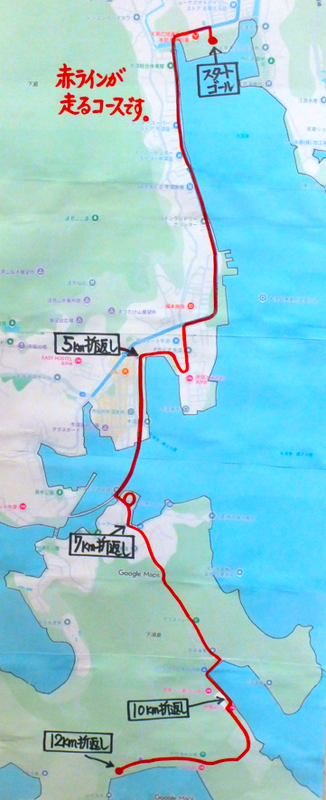

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

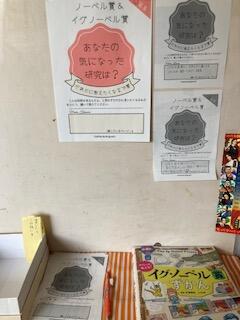

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

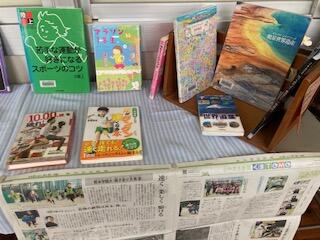

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

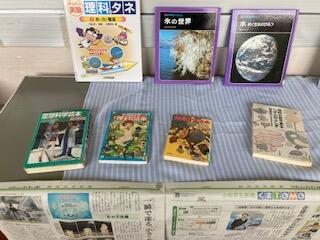

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

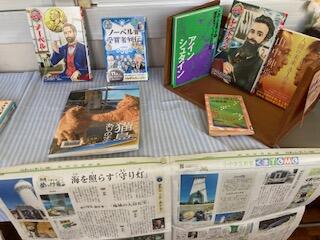

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

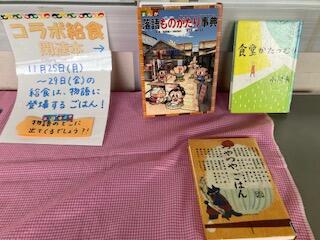

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29