校長室ブログ 今日の東天

関係ない人が応援したくなるチーム

少しの間、バスケット部の指導をしていた時期がありました。

バスケットの試合を引率すると、自分たちの前の試合か次の試合とかに審判をしなくてはいけませんでした。

惜敗して悔しかった試合の後にすぐに審判をしなくてはいけない時など、

目の前の試合より、さっきの自分のチームの試合のことが思い出されて、

「くそーっ、あの時選手交代しておけばよかった」とか、「あのプレーさえなかったら」とか、考えてしまい、上の空で笛を吹いていたこともありました。

ある大会で審判をした時のことです。

どちらのチームも知らないチームで、そんなに上手ではなく、いわば退屈な試合でした。

しかし、試合が進むにつれ、あることに気づきました。

赤いユニフォームのチームは、決して上手ではありませんでしたが、ベンチの選手の声援がいいのです。

一生懸命に応援しているのはもちろん、ミスが出た時は「ドンマイ」と声をかけたり、、シュートが入った時は、手を取り合って喜んだりしています。

一方の白いユニフォームのチームはというと、ベンチは静かでした。

うまくいかない時は「あ〜あ」みたいな感じで、いいプレーがあってもパラパラ拍手があるだけ。

作戦タイムの時、プレーしている選手が空けてもらったベンチに座って、監督さんの指示を聞いたりするのですが、

選手が補欠の生徒に「ポカリを早くくれよ!」みたいなことをイライラして言っている。

監督さんが注意すると「チェッ」みたいな感じで反応していました。

赤チームがみんな顔をくっつけるようにして、監督さんの持つ作戦ボードをのぞきこんでいるのとは、空気感が違いました。

私は審判なので、どちらのチームの肩を持つということはないのですが、

これは、白チームはやりにくい感じだな、負けちゃいそうだな、と少し思っていました。

ゲームが再開してしばらくして、私が吹いたわけではないのですが、ある判定があったとき、

白チームの選手が持っていたボールを近くにいた審判の私に返さず、床に叩きつけました。

私も気が長い方ではないので、心中穏やかではありませんでした。

試合は続き、それなりに接戦を展開していました。

赤チームの選手は審判からボールを手渡される時は、お辞儀をします。

これは、バスケの神様は赤チームに味方するだろうなとか思っていました。

私はいわばどちらのチームにも関係ない部外者ですが、なんとなく赤チームを応援したくなる感じでした。

試合が続き、結局は私の予想に反して、白チームが勝ちました。

ベンチの荷物を片付ける後輩になんか怒りながら、さっさと移動する白チームと、

何人かが泣きながらぐずぐずしている赤チームの選手を見て、

まぁ素早くベンチを空けた方がマナーはいいのですが、

それとは別に、私は

「試合に勝ったの白だけど、本当のバスケの勝者はどっちかな」と考えていました。

「バスケの神様が見ていたら、どちらのチームを褒めたかな」と。

関係ない人が自然と応援したくなるチームとは、素敵なチームなのではないでしょうか。

教科書の文章が読めているか

少し前ですが、「教科書の文章、理解できる? 中高生の読解力がピンチ」(朝日新聞デジタル)という記事がありました。

思考力とか判断力、表現技能とか言う前に、そもそも教科書の本文の言ってることがわかっているのか、そのレベルの日本語が通じているのか、という問題提起です。

国立情報学研究所の新井紀子教授さんがこう指摘なさっています。

「基礎的な読解力がないまま大人になれば、運転免許や仕事のための資格を取ることも難しくなる」

そこで、新井さんは教科書や新聞記事などの文章を読んでもらい、意味や構造を理解できているかを調べる「リーディングスキルテスト」を実施されました。

2016年4月から今年7月にかけて、中高生を中心に全国で約2万4千人が受けた。問題は、コンピューターで受験者ごとに無作為に出題したとのことです。

以下にリーディングスキルテストの問題例を引用します。

実際の中学校の教科書の文章を題材にしてありますので、頭の体操として、読んでみられてください。

私は、すきっと頭に入ってこないものがありました。

この欄の最後に、正答と中高生の正答率も載せておきます。

教科書の文章の意味を理解する問題にしては、正答率は想像より低いように思います。

新井さんによると、「仕事の多くが人工知能(AI)に代替される時代が近づくなか、AIに負けない能力を身につけるには文章の意味を理解し、学び続けることが欠かせない」ともおっしゃっています。

日頃の授業でも、よりわかりやすい伝え方を心がけなくてはいけないと職員室で話をしようと思います。

【問題例 1】

以下の文を読みなさい。

幕府は、1639年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。

上記の文が表す内容と以下の文が表す内容は同じか。「同じである」「異なる」のうちから答えなさい。

1639年、ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた。

出典:東京書籍「新しい社会 歴史」

【問題例 2】

以下の文を読みなさい。

Alexは男性にも女性にも使われる名前で、女性の名Alexandraの愛称であるが、男性の名Alexanderの愛称でもある。

この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

Alexandraの愛称は( )である。

①Alex

②Alexander

③男性

④女性

出典:開隆堂出版「Sunshine3」

【問題例 3】

以下の文を読みなさい。

仏教は東南アジア、東アジアに、キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアに、イスラム教は北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアにおもに広がっている。

この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

オセアニアに広がっているのは( )である。

①ヒンドゥー教

②キリスト教

③イスラム教

④仏教

出典:東京書籍「新しい社会 地理」

【問題例 1】正答:異なる 正答率:中学生57%、高校生71%

【問題例 2】正答:① 正答率:中学生38%、高校生65%

【問題例 3】正答:② 正答率:中学生62%、高校生72%

5人の平均

アメリカのジム・ローンという人は、示唆に富んだ言葉をいくつも残しているようです。

「成功とは、普通のことを、並外れて上手くやることである」

など、イチロー選手が言いそうな言葉です。

「人生は必要より行動に応える。米にしても『必要だから収穫がある』のではなく、『種をまいたから収穫がある』のだ。『収穫が必要』なら、まず種をまかなければならない」

言い換えると、

「医者になる必要があるから医者になるのではなく、医者になるための努力をしたから医者になる」

ということではないでしょうか。

他の人の言葉で

「才能は行動をもって価値を生む」

という言葉も読んだ覚えがあります。

ローンさんの言葉に戻りますが、私が気になった言葉は

「あなたというのは、もっとも多くの時間を共に過ごすその5人の平均である」

という言葉です。

「類は友を呼ぶ」

「朱に交われば赤くなる」

などとよく言われますが、

「5人の平均」と言われると、ちょっとドキッとしませんか。

生徒の皆さんも、あなたの周りの5人をよく見てください。

気の合う友達もいいですが、お互いに高め合う友達も必要でしょう。

ローンさんは、こんなことも言っていました。

「運命を一夜で変えることはできないが、あなたが進む方向を変えることは一夜でできる」

生活の方針を改めるのに遅すぎるということはないでしょう。

(これは6人組。そのうちの1人は他の5人の平均)

形容詞の人、動詞の人、擬音語・擬態語の人

「形容詞の人か、動詞の人か」という朝日新聞の論評を読んだことがあります。

「……亡くなった中曽根康弘元首相が、新党さきがけの代表幹事だったころの鳩山由紀夫元首相を『ソフトクリーム』にたとえたことがあった。

とかく甘めな言辞に対して『政治は、美しいとかキラリと光るとか、形容詞でやるのではなく、動詞でやるものだ』と注文をつけた。……」

なるほど、政治は口先の美辞麗句ではなく、行動が大切なのは、わかる気がします。

また、文章はこう続いていました。

「……小説というのは形容詞から腐ってくる、と言っていたのは作家の開高健だった。……」

「……政治においても形容詞(修飾語)は腐りやすいものだ。

とりわけ今の政権にはそれが目立つ。丁寧に、真摯(しんし)に、謙虚に……これらはどれも朽ち果てて、もはや言葉としての実体はなくしている。……」

「丁寧に、真摯に、謙虚に」

まぁ使い古されていますね。

私も形容詞や副詞の修飾語だけではなく、動詞を大切にしたいです。

学校現場では一般的に、「実践(行動)こそ大事にしよう」ということで、「共通実践」と言います。

ただ、私は擬音語・擬態語はよく使ってしまいます。

「ビシッと、サクサクと、ビューッと」

その後に必ず動詞を付けて話すこととしましょう。

リスを見習う

校長室に新しい机を買っていただきました。

今までの机は引き出しが一つ壊れていて、他の引き出しもスムーズに出し入れできない、歴史ある物でしたが、機能的な机がやってきて喜んでいるところです。

しかし、事務室の面々にもお手伝いいただきながら、机の上や引き出しの中身を引越しする際に、我ながらあきれたのは、その未整理と混乱ぶりでした。

ずっと探していて見つからなかった、お気に入りのボールペンが見つかったり、時間のせいか気温のせいかわかりませんが、数本の蛍光ペンとひっついて取れなくなった消しゴムがあったり、前々々任校で使っていた名札があったり、ホッチキスの針が4箱も5箱も発掘されました。

「きっちり貯めてしっかり整理。リスは集めた木の実を覚えやすいように整理することが判明(米研究)」という記事を読みました。以下、その記事を参考にして書きます。

その記事によると

「米カリフォルニア大学バークレー校の研究者は、キャンパス内で暮らしている45匹のリスを2年近く追跡調査した。

その間、ナッツ類(アーモンド、ヘイゼルナッツ、ピーカンナッツ、クルミ)を異なるパターンで与えて、リスがそれをどのように蓄えるのか観察した。

すると抜け目ないリスたちはそれまでと違う場所で餌を発見した場合、それを新しい場所に種類別、ときには大きさ別に隠すことが判明した。」

ということです。

どうも、私よりリスの方がしっかりしているようです。

また、「これは心理学者の言うチャンク化(情報の断片を類似性などの基準でより大きな情報に統合する記憶のプロセス)という技法に似ており、管理や記憶を容易にするやり方だ。」

「リスは人が日用品を片付けるときと同じようにチャンク化を行なっているのかもしれません。みなさんも果物ならこの棚、野菜ならあの棚といった具合に仕舞いますよね。そうすれば、タマネギが必要なときいちいち台所の棚すべてを探さなくてもいいわけです。」

とも述べられています。

チャンクとは、例えば、たとえば数字の羅列「0120142857」にハイフンを入れて「0120-142857」とするだけで、フリーダイヤルの電話番号だと分かりやすくなるという具合です。

「わかること」は「分かること」、「分かること」は「分けること」とも言われます。

また、中3の国語教科書に載っている井上ひさしの「握手」という作品では、死期を悟ったルロイ修道士さんが「私」に、

「仕事がうまくいかないときは、この言葉を思い出してください。

『困難は分割せよ』

あせってはなりません。問題を細かく割って、一つ一つ地道に片づけていくのです。

ルロイのこの言葉を忘れないでください」

と語りかける印象に残る場面が出てきます。

分ける、分割するということは、整理し理解することだけではなく、解決するうえでも大切なことなのかもしれません。

「握手」はこの本に収録されている短編です。

奇跡の数142857

先日、3年生の数学の授業を参観に行きましたら、杉本先生から、

「ちょうどいいところに校長先生がいらっしゃいました」とか言われてしまい、

「しまった!」と思ったのですが、時すでに遅し。

循環小数について尋ねられましたが、何のことかさっぱり分からず、お手上げでした。

その無念を晴らすために、今日は不思議な数字についてのお話です。

引用元は分からないのですが、おもしろい話です。

恐れ入りますが、以下引用です。

★★★★★★★

【なんとも不思議!奇跡の数 142857】

【142857】はとても不思議な結果をもたらす奇跡の数字です。

ご存知でしたか?

①答えの数字が循環!

【142857】この数字をそれぞれ1倍、2倍、…、6倍にして

みると

答えの数字は142857→285714→428571→571

428→714285→857142とグルグル循環しています。

142857×1=142857

142857×2=285714

142857×3=428571

142857×4=571428

142857×5=714285

142857×6=857142

②答えの数字になぜか9が並ぶ!

【142857】を7倍にしてみると9が見事に並びます。

【142857】を真ん中で2つに分けて足し算しても、9が並びます。

【142857】3つに分けて足し算しても9が並びます。

142857×7=999999

142+857=999

14+28+57=99

③数字が元に戻る!

【142857】を2乗します。

その結果として表れた数字を前半の5桁と後半の6桁の数字に分けて、

それを足し算すると

元の【142857】に戻っちゃうんです!

142857×142857=20408122449

20408+122449=142857

★★★★★★★

いかがでしたか。

奇跡の数の不思議さはもちろん、

これを最初に発見した人は、いったい誰なのでしょう?

すごい人だと思いませんか。

数学の世界では常識なのでしょうか?

杉本先生に確かめてみます。

選手推戴式での話

一昨日、中止になった郡市中体連大会の代替大会に向けて、選手推戴式を行いました。

その時の校長からの話です。

5月末、部活動再開を前に郡市中体連大会の中止の知らせがあり、

皆さんにお話をしたときは、とてもつらい気持ちでした。

皆さんはそれ以上につらい思い、悔しい思いをしたと思います。

しかし、部活動が再開して練習を頑張っている姿、

特に3年生が東中の伝統を引き継いでつないでいこうと、懸命に頑張っている姿を見て

とても嬉しかったです。

素晴らしい3年生だと誇りに思っています。

3年生最後の大会を前に、2つのことを話したいと思います。

まず、今回の大会、3年生が最後に力を発揮できる場が実現したことに感謝しよう、ということです。

いろいろな制約や条件があり、思うようにいかないこともあるかも知れません。

しかし、大会の運営に努力されている方々、

日頃から応援し、支えていただいている保護者、家族の方々、

そしてきつい練習をいっしょに頑張ってきたチームメイトのみんなに

感謝の心を持ってほしいと思います。

2つめは、部活動の目的と目標です。

牛深東中は、「なりたい自分になる、なくてはならない人になる」ための学校です。

部活動の目的も「なりたい自分になる、なくてはならない人になる」ことです。

今回の大会で、自分自身が、部活動を通して「なりたい自分」「なくてはならない人」に一歩でも近づいたと実感できたか、

最後の試合で納得できたかが大切なことです。

また、そのためには、練習の成果を発揮して、目標である勝利を全力で勝ち取ってください。

負けて泣かないでください。

勝って泣いてください。

皆さんの健闘を祈ります。

悪手を指さない

私の息子は中学時代からソフトテニスをしていました。

中学時代は、私は部活の保護者会長として、よく送迎や応援に出かけたものです。

私自身はテニスはよくわかりませんが、それでもテニスは「辛抱が大切なスポーツだな」という気がしていました。

息子たちがラリーの応酬でしびれを切らして、ミスショットをしてしまう場面をよく目にしたからです。

「負けないテニス―ドクターレイモーの凡ミス撲滅作戦 」(1980年)の著書がある、サイモン・レイモーさんは、こういうことを言っておられます。参考・引用「敗者のゲーム」を避ける知恵:賢く立ち回ろうとするより愚かな行いを避けるべし

「プロのテニスでは、ポイントの80%は勝ち取ったものだ。

アマチュアのテニスでは、ポイントの80%が失ったものなのである。

言い換えれば、プロのテニスは「勝者のゲーム」であり、結果は勝者のアクションで決まる。

アマチュアのテニスは「敗者のゲーム」で、結果は敗者のアクションで決まるのだ。

この2つのゲームは(根本的な性格から言って)まったく異なる。まさに正反対だ。」

レイモーさんは、アマチュアのプレイヤーが勝つためには、ミスを減らし、相手が自滅するのを待つのが得策だと考えました。

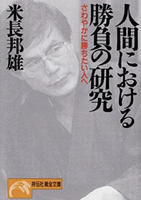

同じようなことを、将棋の元名人の米長邦雄さんは、著書「人間における勝負の研究」の中で述べられています。

「将棋で最善手を見つけることは、本当に大変なことです。

しかし、最善手を見つけることも大切ですが、それよりももっと大切なのが悪手を指さないことです。 」

「要するに、悪手の山の中を歩いているようなものが"人生"なのです。

こういう状況の中では、悪手を指さないことぐらい大切なことはない、という気さえしてきます。

そして、少なくとも現在の自分よりも悪くならない手、ちょっとでも向上する手なら、どんな手を指してもいい、という考えも浮かんできます。」

とまで言われています。

勝負強い人は、ファインプレイやミラクルショット、逆転ホームランを狙うのでなく、地味で堅実な積み重ねで辛抱しているのかもしれません。

そして、それは強い精神力、気持ちの強さを必要とするものでしょう。

世の中は、私の好きなプロレスのように、「ウエスタン・ラリアット一発でKO」とは、なかなかいかないもののようです。

中国選手のバックハンド

昔から、中国の卓球は強かったですね。

その中国の卓球にまつわる、ある伝説を聞いたことがあります。

昔、卓球の中国選手は、フォアハンドは滅法強く、無敵だったそうです。

しかし(今ではそういうことはないと思いますが)、バックハンドは不得意で、大したことはなかったそうです。

では、どうすれば中国を倒せるか?

相手も考えます。

「中国選手のバックハンド側を狙って打てばよい。彼らにバックハンドを使わせるのだ」

打倒中国に燃える国々の選手たちは、徹底して相手のバックハンド側に球を返す練習をしました。

これで中国を倒す秘策はバッチリ。

「中国選手にバックハンドを打たせさえすれば、怖くない。彼らのバックハンドは恐れるに足らないのだ」

相手チームは秘策に自信を持って、試合に臨んだそうです。

しかし、試合結果は、やっぱり中国チームの圧勝に次ぐ圧勝。

あっという間に優勝してしまいました。

なぜでしょう?

相手チームが中国のバックハンド側に返せなかったのか?

いや、それは特訓の成果もあって、作戦どおりに返したそうです。

では、なぜ中国が勝ったのか。

それは、中国選手が不得意なバックハンドを打たなかったからです。

どういうことでしょうか。

そう、中国選手は、どんなにバックハンド側に飛んできた球も、素早くフットワークを使って回り込み、得意のフォアハンドのみで打ち返し、勝ち進んだのです。

せっかくの打倒中国の秘策も、その一枚上をいく中国選手の技術で、通用しませんでした。

苦手や欠点を治す、修正することも必要でしょうが、時には、苦手や欠点をものともせぬように、得意なところをさらに磨くことも作戦なのでしょう。

白みはじめた空と電柱の思い出

大雨の被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

熊本地震の前震の時、私は益城町の自宅に帰宅中でした。

学校のことや生徒、職員、それぞれのご家族やの安否が心配でしたが、私は自宅や避難した実家の両親のことがあり、益城の自宅に留まり、不安の中夜を明かしました。

その間、電話やメール等で、校長先生はじめ他の職員と連絡を取り合って、大変お世話になりました。

学校では、グラウンドいっぱいの車が避難してこられ、町当局の方と協力して避難所を開設したということでした。

夜が明けるころに、とにかく今日は勤務先の学校に向かおうと玄関を出た私は、ある光景を目にして驚きました。

家の前の道路の電柱に人が登っていたのです。

電力会社の方でしょうか、停電の復旧作業をされているようでした。

白みはじめた空と、電柱の上で一心に作業されている方の姿を見て、

この方は、いつから作業に取り組んでおられるのだろうか、昨夜は寝られたのだろうか、と疲れた目をこすりながら思いました。

突然の災害の衝撃と不安で疲れていた私の心に、何か小さな灯がともったような気がしました。

私もこの社会の中で、自分の持ち場で、自分のできる仕事を精一杯やらねばと思った朝でした。

昨日、本校区でも、道路の通行の安全のために作業されている方を何か所でも会いました。

また、作業の痕跡があり、そのおかげで通行できるようになっている場所がいくつもありました。

目立たなくとも、社会の安全な生活のために尽力されている皆さんに、心から感謝したいと思います。

以前ご紹介しました、コロナに負けないためにたたかっている人々に贈る歌声です。

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

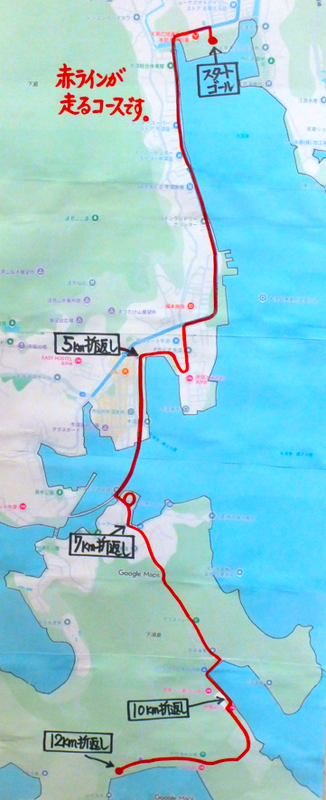

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

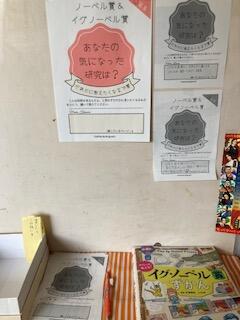

Let’s go to the library!!

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

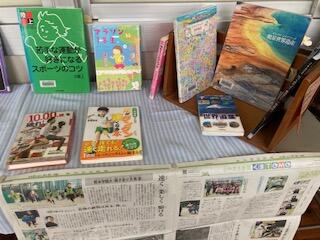

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

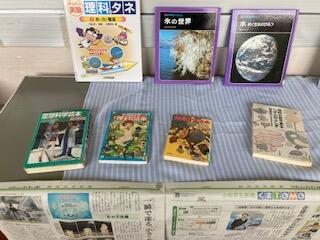

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

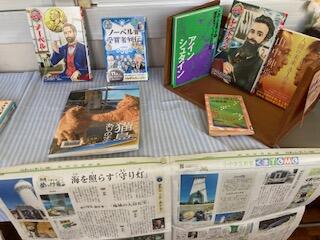

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

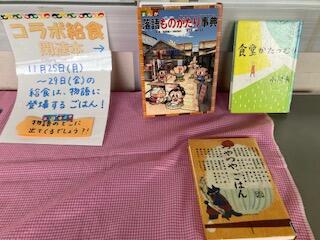

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29