校長室ブログ 今日の東天

「絶対押すなよ!」心理的リアクタンス

お笑い芸人が「押すなよ、押すなよ、絶対押すなよ」と言ったら、

押して熱湯に落としたくなりますね。

このテレビ番組が終わったら、宿題をしようと思っていたところに

母親から「早く宿題をやりなさい」と言われたら、

その途端に宿題をやる気がなくなったことがありますね。

これは、みんなへそ曲がりふだったり、あまのじゃくだっったりするからではなく

「心理的リアクタンス」というものだそうです。

(【科学で解明】なぜダチョウ倶楽部は「押すなよ!」と言うのか? )

以下、世界と日本のUX | BLOG 心理的リアクタンス からの引用です。

*****

自分から進んで宿題をやろうとしていたが、自分の行動を他人に決められたことで

「選択の自由が奪われた」と感じ、反発する態度を取ってしまう「心理的リアクタンス」の例である。

例え、相手の指示と自分の予定していた行動が同一のものでも、

また、例え相手の指示に従うほうがメリットが多くても、心理的リアクタンスは生じる。

*****

また、「なぜ、そんな行動をするのか」という理由を少し詳しく見てみました。

心理的リアクタンス(やっちゃだめの反動):行動経済学とデザイン22

によると、

「自己効力感=自分のことは自分で決めたい」という本能から来ているそうです。

「他人からダメといわれ続けると、自己効力感を脅かされてストレスとなります。

それに抗うためには意思を示して命令に屈しない態度を示すため、命令と逆の反応が出る」

ということです。

本校でも 自己効力感を大切にしたいと考えています。

前述の 世界と日本のUX | BLOG 心理的リアクタンス には、

勉強のやる気を奪わないためには、「勉強しなさい」と命令(指示)するのではなく、

自分のペースで勉強を進めていることを認め「勉強は順調?」などと質問することで、

そのペースについて質問しているだけなので、自由を阻害したと感じさせない、

というヒントもありました。

また、「余計な心理的リアクタンスを与えない」ためには、一般的にどういった点に気をつけるといいかというと、

「自由を奪っていると感じさせないこと」が重要。

「選択肢を与え、その中から求めている答えを相手自身に選択させる」とよい、とありました。

こういったことは、コーチングなどでもしばしば強調されますし、

生徒指導などでも、「自己決定力」は大切だと言われています。

さて、本校でも3年生の路について決定していく「三者相談」が行われました。

3年生全員が自分で「納得した」進路選択をして、

自己効力感を保ちながら進んでいってほしいと思います。

これは、本校生徒が東小や久玉保育園で

読み聞かせをしていた楽しい絵本です。

NHK「サラメシ」に学ぶ

NHKの「サラメシ」という番組があります。

一般の方の昼食の様子を取材して、

中井貴一さんのナレーションとともにお送りする、といった番組です。

何曜日かの午後7時のニュースの後にやっているのを時々見ていましたが、

日曜の朝にも放送があっていました。

この番組、他の人のおいしそうなお昼ご飯を拝見する番組です。

お弁当や社員食堂や行きつけの外食屋さんのメニューなどを見るだけでも、

グルメ番組みたいでおもしろいです。

しかし、それ以上に興味があるのは、

昼食を挟んだ、人それぞれの仕事の内容、仕事っぷりや苦心談、

さらには職場の仲間や雰囲気、支えてくれる家族の方の様子など、

いろいろな見どころがあるのです。

今朝も、いろいろなお昼ご飯が出てきました。

その一つが、長野県のバス会社のバスガイドさんたちのお昼ごはんでした。

この春に高校を卒業して入社した方から、10年目ぐらいの方までが登場しておられました。

バスガイドさんというと、きれいな声で、歌も歌えて、もちろんいざというときは運転手さんをサポートしてバスの誘導などもしなくてはならないと思いますが、

なんといっても観光地の案内が私たちの旅の楽しみです。

そのためには、たくさんの知識が必要と思いますが、

(私が以前利用したバスでは、ガイドさんがCDのスイッチを入れて、案内はCDがしたことがありますが)

バスガイドさんたちの陰でのご苦労を初めて知りました。

このバスガイドの皆さんは、市販の一般的なガイドブック等をそのまま使ったり、覚えたりするのではなくて、

全部自分のノートにまとめ直しておられました。

そうすると、自分の頭の中にも整理されて、入りやすいのだというのです。

まるで受験勉強といっしょですね。

今年8年目という方のノートが紹介されていましたが、

なんと100冊に上るそうです。

100冊!

それはそうですね。

考えてみれば、長野県内や近辺の案内だけでなく、

他県へのバス旅行もあるでしょうし、東京など遠方へのバスツアーもあるので、

バスで案内する可能性のある場所すべてのノートを準備していったら、

100冊にはなるということですね。

ベテランの(といってもまだ20代半ばですが)先輩たちが勉強してノートを作っている姿を見て、

入社まもない後輩の方は、

「はぁ〜ってなりました。もっと(勉強しなくちゃいけない)かぁって」

と言われてました。

そのほかにも、ガイドさんたちにいろいろインビューがされていました。

コロナ禍による自粛で自宅待機になった時は、

「最初はやったーと思いました。好きなだけ寝れるぞって」

と笑顔で言われていました。

しかし、すぐにいつから仕事が始まるんだろうと不安になったりしたそうです。

「いつでも旅行に行けるという時代じゃないんだ、と思うようになりました。

この旅行をしたら、次はいつ旅行できるかはわからない。

そう思ったら、この旅行を精いっぱい楽しいものにしたいと思うようになりました」

そう言って、手書きのメッセージカードを作ったり、

個人用に配布する容器にアルコールをつぎ分け、「ありがとう」のシールを貼ったりしておられました。

大人数での旅行が難しいならと、バスガイドさんたちで話し合って、

オリジナルの女性一人旅のツアーの企画を社長さんに提案されたりもしておられました。

私からみれば若い、学校から社会に出て数年の方々が、一生懸命仕事に取り組んでおられる姿に元気をもらいました。

これまで、キャリア教育の一環で、NHKの「プロジェクトX」や「プロフェッショナル」を

授業で生徒たちに見せてきたことがありましたが、

この「サラメシ」も身近に感じられるキャリア教育の参考になるかなと思いました。

入社を機に一人暮らしを始めて、お弁当作りに挑戦しているという方が、

「ちょっと焦げちゃったんです。1回練習して、その時は上手にできたんですけど」と卵焼きを頬張る姿や

「食べるのが遅いので、お弁当箱は小さくしてます。

仕事先で遅くなって『居残り給食』みたいだねなんて言われちゃうので」

という方もいらっしゃり(横の方が「ゆっくりでいいよ」と声をかけていらっしゃいました)

微笑ましい光景でした。

私たち本校教員は、毎日牛深給食センターの皆さんが丹精込めて作ってくださる給食を

おいしくいただくことができて、幸せに思います。

写真は、日本列島味の旅「江戸両国のちゃんこ鍋」です。

「アンコンシャス・バイアス」について

外科医と息子

父親と息子が自動車事故に遭ってしまいました。

父親はその場で亡くなってしまい、

重傷を負った息子は救急車で病院に運び込まれました。

息子が手術室に運ばれ、

その病院で一番の腕利きの外科医が呼ばれました。

ところが、その外科医はその少年を見て言いました。

「息子!この少年は私の息子です」

この話をお読みになったことがある方も多いかと思います。

人権教育の研修などでもよく紹介されています。

私は初めてこの話を聞いたとき、違和感を感じました。

話がすんなり頭に入ってこなかったのです。

「この外科医は少年の母親だったのです」

という最後の一文を聞いて、なぁんだ、そうかと思いました。

知らないうちに「腕利きの外科医」と聞くと、男性をイメージしていたのに気づきました。

こういった知らず知らずの思い込みのことを

「アンコンシャス・バイアス」というのだそうです。

今朝、このような記事を見ました。(朝日新聞)

*****

「単身赴任=男」「お茶出し=女」 無意識の偏見

労働組合の中央組織・連合が、職場や日常生活での「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」について組合員など約5万人に尋ねたところ、何らかの形で「思いあたる」人が95%に上った。

性別や働き方などに対する思い込みの根強さが浮き彫りになった。

6~11月にネットで調査した。

「介護しながら働くのは難しいと思う」など20項目から、思い当たるものを幾つでも選んでもらった。

ジェンダー関連で最も多くの人が選んだのは、「『親が単身赴任中』というと父親を想像する」で66・3%。

「体力的にハードな仕事を女性に頼むのはかわいそうだと思う」は51・5%、

「お茶出し、受付対応、事務職、保育士というと女性を思い浮かべる」は39・2%だった。

「子どもが病気になったときは母親が休んだ方が良いと思う」は21・1%が選んだ。

*****

調査の概要はこちらで読めます→5万人を超える回答 アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み、偏見)診断:時事ドットコム

私自身も思い当たるところがありました。

些細な言動でも、無意識にバイアスがかかってしまっていることも多いと思ったことです。

先日も、ある生徒に「理科はがっばってるね」などとうっかり声をかけてしまい、

言った後で、理科「は」というのはよくなかったなと思って、言い直したことがありました。

先述の記事は、調査した担当者の方の次のコメントで締めくくられていました。

「これらの項目がアンコンシャス・バイアスだと気づくことで、決めつけや押しつけをせずに、多様性が尊重される社会や職場づくりにつなげていきたい」

まず「気づく」ことが大切だなと思いました。

本校の日常生活でも気をつけていきたいと思います。

(ドクターX ~外科医・大門未知子~ から)

「帳面消し」…方言の楽しみ

以前、県外に研修に行った時のことです。

「熊本から来たでごわす」と言っても、誰も笑ってくれませんでした。

九州以外の人からすれば、熊本弁も鹿児島弁もいっしょなのでしょう。

また、方言の自慢大会で好評だったのは、

「とっとっと」(取っているの)と

「すーすーす」(なんか冷気が入ってきて、若干肌寒い感じがするようだ)

でした。

これは、福岡の人も使っているようです。

ちょっと共通語に訳すのは難しいですね。

他県の人に感心されたのは「あとぜき」でした。

閉めることを「せく」という方言(関や堰が語源に関係しているのでしょうか)からきているのでしょうが、

「とてもマナーのやさを感じる、便利な言葉ですね」

と言ってもらいました。

また、ある広島の中学校を見学にお邪魔したら、ちょうど掃除の時間でした。

本校も黙働掃除に取り組んでいるので、

その中学校の生徒たちの熱心な掃除の取組を興味深く拝見しました。

その時案内していただいた校長先生が、

「いやー、懐かしいですな!」

とおっしゃって、

「何のことですか」とお尋ねしたら、

「いや、失礼。先生が先ほど、生徒たちの掃除の様子をご覧になって、

『隅々まで、はわいてますね』と言われたので、

学生時代、九州に住んでいた頃を思い出しました」

と笑っておっしゃいました。

なるほど、共通語では「はわく」とは言わず、

「掃く・はく」と言うのですね。

熊本地震の時も、報道番組などで、

「がまだす」(精を出す)

「でき(け)たしこ」(できることだけでいい)

などの熊本弁がポジティブな意味合いで紹介されていました。

そんな中で、今日のニュースで、意外な発見をしました。

「帳面消し」(表面的に一応やったように見せること)

が熊本だけの言葉らしいのです。

私は今までそう考えたこともありませんで、共通語だと思っていました。

記事によると、熊日では新聞の見出しにも使われるほど、県民に定着している言葉のようです。

改めて、方言には、方言でしか言い表せない、独特のニュアンスがあるものだと思いました。

「帳面消し」って共通語じゃないの? 実は方言 熊本県民に”衝撃”

ロードレース大会と雑節の豚汁の思い出

昨日の校内ロードレース大会は、穏やかな天候やPTA、地域の皆さんのご協力によって、

生徒たちも思い切り走ることができ、素晴らしい大会とすることができました。

皆さん、応援ありがとうございました。

さて、久玉ふれあいセンターで生徒たちのゴールを出迎えていると、

牛深図書館の坂田館長さんが応援にいらっしゃってくださいました。

「地域の方がたくさん沿道で応援していますね。

あかね苑では、入所者の皆さんがそろって応援されていましたよ」

と教えていただけました。

また、

「今年は、中学生の頑張る姿を直接見る機会が少なく、寂しく思っていましたが、

今日は応援ができてとてもよかったです。

ありがとうございました」

ともおっしゃっていただきました。

校長として、とてもありがたく思いました。

一昨年、昨年と、校内ロードレース大会では、

坂田さんの呼びかけで、

本の読み聞かせサークルしろやま文庫の皆さん、久玉婦人会の皆さんが、それにPTAのお母さん方も加わって、

さばの雑節でだしを取った豚汁やおにぎりを振る舞ってくださいました。

雑節やお米は、趣旨に賛同した保護者の方や久玉振興会から寄贈いただいたそうでした。

そのとき、坂田さんから生徒たちに直接おっしゃってくださったのは、

「中学校を卒業すると、牛深を離れていく子どもたちも少なくないと思います。

小学校の頃から本の読み聞かせを通じて成長を見てきた子どもたちに、

進路に向かって頑張ってほしいという激励のエールを込めて、つくりました」

ということでした。

前夜から久玉ふれあいセンターの調理室で準備をされた豚汁とおにぎり、漬物を

私たち職員もごちそうになりましたが、

牛深特産の雑節はとてもいい味が出て、とてもおいしかったのが忘れられません。

今年はコロナ禍の影響で、実施されませんでしたが、

坂田さんはじめ、皆さんの応援いただく姿や笑顔から、

地域の方が本校生徒を応援していただく気持ちは、今年も熱く伝わりました。

ほんとうにありがとうございました。

生徒、職員一同、コロナに負けずに頑張っていきたいと思います。

今後とも応援をどうぞよろしくお願いします。

ごちそうさまでした!「さば節」の豚汁(2018/12/21)

いただきます!おいしい雑節の豚汁とおにぎり(2019/11/24)

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

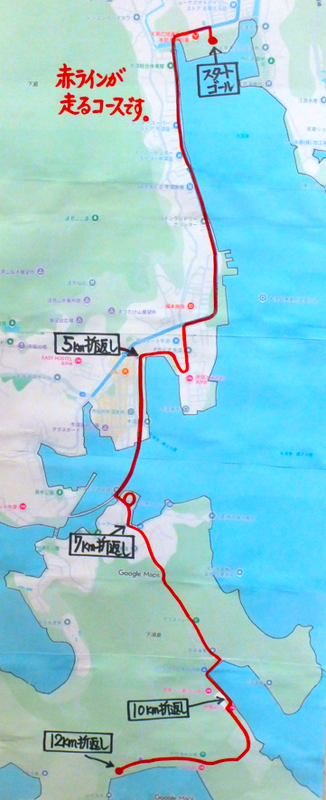

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

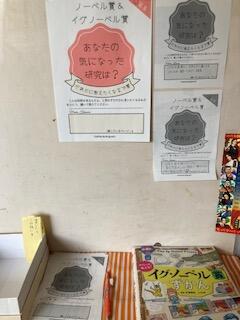

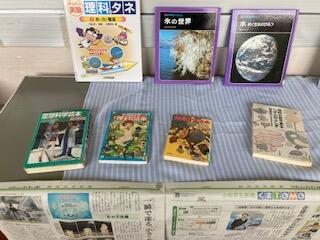

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

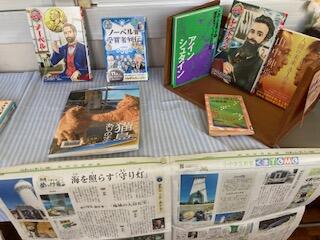

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

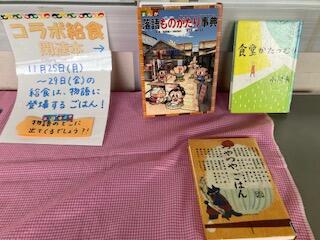

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29