校長室ブログ 今日の東天

「マラソンと限界と先見」3学期始業式での話(要旨)

皆さんの登校時の笑顔、元気なあいさつにふれて、嬉しくなりました。

また、先程の代表の新学期の抱負を聞いて、さすが牛深東中生、頼もしく思いました。

さて、今年も箱根駅伝が行われました。

病気を克服して大健闘した選手の姿や最終区での逆転劇など、

本気で取り組むところに本当の感動があるのだと、改めて感じたところです。

さて、以前、長距離走に取り組んでいる方から聞いた話です。

その人は最初、ハーフマラソンに出場しました。

約21キロを走ってゴールインすると、力尽きて倒れ込んだそうです。

やがて、フルマラソンに出場したそうです。

今度は、42.195キロを完走し、またゴールで倒れ込んだそうです。

そして、次には100キロマラソンに挑戦しました。

練習のかいあって、100キロを走り抜き、ゴールで倒れ込んだそうです。

その人は振り返って、こう言われました。

「ハーフマラソンの時は、約20キロで力尽きて倒れ込んだ。

しかし、フルマラソンを走り終えた時に気づいた。

20キロ地点を平気で走り抜けてきたのだ。

フルマラソンでは、42.195キロで力尽きた。

しかし、100キロマラソンを走り終えてみると、

20キロ地点も42.195キロ地点も当たり前のように通過していた。

不思議な感じがした」

という意味のことです。

皆さん、この話を聞いて、どう思いますか。

私は、この話から2つのことを考えました。

1つめは、限界を自分で決めてしまってはいないか、ということです。

自分の力の限界はここまで、と思い込んでしまうことがないか、ということです。

高い目標を持てば、そこまでたどり着くこともできるのではないでしょうか。

2つめは、先を見通していると、途中は乗り越えていけるのではないか、ということです。

20キロ地点でバタッと倒れてから、もう一度立ち上がって42.195キロのゴールを目指して走り出すのは、

至難の業でしょう。

100キロ先のゴールを見据えていれば、20キロ、42.195キロの通過の仕方も想定でき、

距離も短く感じるかも知れません。

3学期だけでなく、進学、進級後のこと、この夏の中体連、何年か先の進路など、

東中生の得意な先見を生かしてみてはどうでしょう。

東京など首都圏で緊急事態宣言が出される模様ですが、

私たち東中はこれまでと変わらず、

「体も心もコロナに負けない東中生」として、自分とみんなの命を守っていきましょう。

そして、「気づき・考え・実行する東中生」の活躍を期待しています。

3学期スタート 始業式「生徒代表意見発表」から

3学期始業式の生徒代表の意見発表をご紹介します。

「体も心もコロナに負けない牛深東中生」の意気込みをご覧ください。

1年生代表 河本さん

冬休みの振り返りと3学期の抱負

冬休みの生活を振り返ると、勉強をがんばりました。

宿題は冬休みが始まって4日間で終わらせて、残りの8日間は実力テストに向けて勉強することができました。

反省点は、生活リズムが少し崩れてしまったことです。

お正月やクリスマスなどの行事で、寝るのが遅れてしまいました。

3学期には改善したいと思います。

今日から始まる3学期は3か月後には、2年生になるので、勉強の復習をすること、また委員会活動に責任を持って取り組むことを目標にして、生活したいと思います。

2年生代表 綱代くん

3学期の抱負

僕は3学期に頑張りたいことが、大きく分けて2つあります。

1つ目は学習です。

テストの結果も大事ですが、自分はまず授業に正しい姿勢で取り組むことが大事だと思います。

自分はわからないことがあるとすぐ諦めてしまい、姿勢が崩れ、先生に注意されることが多々あります。

そして、家庭学習などもできていないので、3学期は授業に集中して、正しい姿勢で取り組みたいです。

2つ目は部活です。

自分は、野球部の一員として毎日練習を頑張っています。

去年は県大会で素晴らしい成績を収めることができましたが、野球部で現状に満足している人は誰もいないと思います。

もっともっと上を目指せるチームだと思います。

チーム力、団結力はどのチームにも負けないと思います。

この力を大切に、牛深東中野球部の九州制覇の目標のもと、がんばっていきたいと思います。

そしてこれから委員会など様々な仕事が2年生中心になってきます。

そのようなところでも、リーダーシップを発揮できるように頑張っていきたいです。

3年生代表 脇﨑(日)さん

冬休みの振り返りと3学期の目標

冬休みの良かった点は、生活習慣の乱れがなかったところです。

以前の私なら、長い休みになると、夜遅くに寝て昼前に起きていました。

しかし、今年は受験まで体調管理はしっかりしないといけないので、決まった時刻に寝て、決まった時刻に起きるようにしました。

また、反省点として課題を計画的に進めることができませんでした。

時間はたくさんあったのに、ついつい後回しにしてしまい、自分をコントロールする難しさを実感しました。

3学期の目標は2つあります。

1つ目は、入試に向けて自分に厳しく、勉強することです。

私は後期選抜を受けるので、入試の過去問や1・2年の復習をしっかりとしていきたいと思います。

2つ目は、充実した3学期を送ることです。

3年生20人で過ごす最後の学期なので1日1日を大切にし全員と思い出をつくれるように、あと43日間、全力で学校生活を楽しんでいきたいと思います。

生徒会代表 鶴長くん

新生徒会の抱負

3学期からは世代が変わり、自分たちが学校の中心となります。

いち早く仕事を覚え、「生徒や先生方の学校」のために頑張りたいです。

また、3学期から自分たちの公約に取り組めるように、計画をしていきたいです。

1年間よろしくお願いします。

2学期終業式「生徒代表意見発表」から

今日の2学期の終業式は、放送で行いました。

4人の生徒代表の意見発表から、牛深東中の2学期を振り返ってみましょう。

1年生代表 尾谷(鉄)くん

2学期の反省と3学期の抱負

私が2学期を振り返って良かった点は、2学期が始まってすぐは、友達と密になることが多かったのですが、2学期の終わりには、しっかり密を避けられていたことです。

改善できた理由は、先生方から触れ合わないことや大声を出さないことを、注意されていましたが、一日一日と過ぎていく間に、密を避けようという意識ができていたからです。

課題点としては、それでもまだ「密だ」と言われる場面があることです。

特に、声の大きさを調整することができていませんでしたので、3学期にはできるように努力をしたいと思います。

明日からの冬休みは、コロナの感染が広がっているので、外から帰ってきたときには必ず手洗いやうがいをして、健康に気をつけて過ごしたいと思います。

また、3学期からは、1年生の生徒会副会長を務めます。

生徒の皆さんのために、よりよい学校づくりを目指して頑張りたいと思います。

2年生代表 宇左美くん

2学期頑張ったこと

僕が2学期頑張ったことは、社会の期末テストです。

2学期は納得のいく点数が取れませんでした。

だから、2学期は早くワークなどを終わらせ、何度も問題を解きました。

すると、自分の納得のいく点数を取ることができました。

そこで、これからのテストでも続けていきたいです。

他にも、部活をがんばりました。

僕は、スタメン出場することがほとんどできませんでした。

だから、絶対スタメン出場して活躍したいという気持ちを持って、今までで一番の練習をしました。

それでも結果が出ないことが、ほとんどでした。

それでも、あきらめず練習しました。

すると、最近の試合では、ヒットを打つなど結果を出すことができました。

これからも、どんなにきつくても妥協せず、自分に厳しく練習を続け、スタメン出場して活躍したいです。

そして冬休みには、家の手伝いをしたいです。

3年生代表 上羽くん

2学期の振り返りと冬休みの抱負

例年よりも長い2学期でしたが、僕は頑張ったことで心に残っていることが2つあります。

まず、体育大会のダンスリーダーです。

みんなに教えるために、早めに振り付けや歌詞を覚えられるよう努力しました。

結果として、体育大会本番で、みんなとよいダンスを踊ることができたので、よかったです。

反省点として、自分から行動することがあまりなかったので、今後何かのリーダーをするときは、自分から行動できるように心がけたいです。

次にハイヤです。

本番の発表に向けて、少ない練習を頑張り、3年生として満足のいくものにすることができました。

総合センターのステージで発表し、拍手をもらった時は、達成感を感じることができ、努力の大切さを再確認しました。

3学期はいよいよ受験本番です。

冬休みに取り組みたいことは、体調管理と勉強です。

大事な高校入試に向けて、自分が納得できる思い通りの結果が出せるように、しっかりと取り組んで備えようと思っています。

生徒会代表 後迫さん

2学期を振り返って

今年は例年より短い夏休みを経て、長い2学期が始まりました。

1学期とは違い、新型コロナウィルス対策にも取り組みながら、たくさんの行事が行われました。

まず1つ目の大きな行事として、体育大会がありました。

夏休み中から各リーダーで練習や制作に入り、短い期間ではありましたが、各自満足のできるものができていたと思います。

体育大会当日も、短い時間でしたが、内容の濃い時間が過ごせたと思います。

2つ目は、文化発表会がありました。

2、3年生のハイヤ踊り、1年生のリズムアンサンブル、吹奏楽部の演奏、そしてMICAさんによる特別授業。

例年とは違う形にはなりましたが、自分たちの練習の成果を発揮する良い機会だったと思います。

3つ目に生徒会選挙・立会演説会がありました。

来年の東中を背負っていくリーダーたちの意気込みを聞くことができ、また、生徒たちの前でお互いに質問をするやりとりを聞きながら、「自分たちが引っ張っていく東中をどうしたいのか」をより深く知ることができた時間だったと思います。

そして最後に、生徒会四役の活動として、1学期はできていなかった「全員遊び」も行うことができました。

他学年との交流の場が、少しで増えたのであればよかったなと思います。

3学期は、新生徒会四役が頑張って引っ張っていってくれると思います。

3年生は受験に向けて、1、2年生は新しい学年に向けて3学期も頑張りましょう。

この後、私からは「体も心もコロナに負けない」生徒の皆さんへのお礼と、

クラスメートや先生方、家族の方にも感謝の気持ちを伝えてほしいと話しました。

以下は、そこで紹介した「グッジョブ!カード」です。

皆さん、2学期もこの欄をご覧いただき、ありがとうございました。

次回は令和3年1月7日の始業式の日に掲載予定です。

どうぞ、よいお年をお迎えください。

「親の子ども時代の写真」を見せてみましょう

多くのご家庭でもおありかと思いますが、

私も子どもが幼い頃、自転車に乗る練習をいっしょにしたことがありました。

子ども用の自転車に乗せ、荷台をつかんで、後ろからいっしょに走ってあげます。

「いいぞ、いいぞ、その調子」

とか言いながら走らせますが、それでも子どもはバランスを崩して倒れたりします。

激しく倒れないように荷台を持っていたりするわけですが、

子どもが何回もうまくいかなくて、半べそをかいても

「もう1回、もう1回」

と励まして乗せます。

「大丈夫、大丈夫。お父さんもすぐには乗れるようにはならなかったぞ」

そのうち、長く乗れるようになって、ハンドルが大きくぶれてバランスを崩すようなことが減ってきたら、

頃合いを見て手を離してやります。

「できた。できた」

とほめて、また励まします。

まあ、このようにして自転車の練習をするものではないでしょうか。

これが、「転ぶのがかわいそうだから」と大人が手を離さないままだったり、

ずっと補助輪を付けたまま外さなかったりするなら、どうでしょう。

いつまでも一人で自転車をこぐことは、できないかもしれないのではないでしょうか。

このようなことを思い返したのは、次の記事を目にしたからです。

開成の元校長が語る「親の子ども時代の写真を見せること」の効果

大学進学で実績のある進学校、開成中学・高校の校長を長く務められた、柳沢幸雄先生のお話です。

少し長いですが、引用してみます・

*****

子どもの失敗、大いにけっこう! 親が先回りして失敗を防いではダメ

学校の勉強、友達関係、受験や部活動……。

保護者は、つい子どもが心配になり、先回りして、失敗しないように手はずを整えてしまいがちですが、それはやらないほうがいい。

失敗しない人生を目指さなくていいのです。

保護者の方も、考えてみれば、たくさん失敗してきているはずです。

でも、ちゃんと生きています。失敗したからこそ、今の自分があるのです。

その自分に自信を持てばいい。

むしろ、保護者の方は、子どもに失敗したときのことを話してあげてください。

親が子ども時代のことを、子どもに伝えるのはとても大切なことです。

親にも子ども時代があったのだと。

そのときにはやんちゃだったり、忘れん坊だったり、恥ずかしがり屋だったり、

自分のリアルな様子も話すと、子どもはほっとします。

*****

そして、柳沢先生は

「保護者の子どもの頃の写真や、卒業文集があったら、ぜひ子どもに見せてあげましょう」

と提案されています。

*****

親がカビ臭い昔の、あるいはだれかが作った理想像を掲げ、

「こういうふうになってほしい」「なぜなれないんだ」と子どもを責め立てたら、

それは自分の人生を棚に上げたことになり、血の通ったあたたかみのある話にはなりません。

それより、失敗を乗り越えた自分を子どもに語り、

笑いの中から、歩むべき道を自分の行動から教えてあげましょう。

*****

これは、私の好きな相田みつをさんの書の一つです。

受け身を教えるときも、大人がまずやって見せることでしょう。

もうすぐ冬休みです。

今年の年末年始は、外出を控え、家庭で過ごされる時間も増えるのではないでしょうか。

その家族の時間の中で、ご自分の中学生時代の写真などを囲みながら、

楽しくお話をしていただくのもいいのではないかと思います。

桑田佳祐X芥川龍之介

本校の朝の放送は、文化発表会以降、ずっとMICAさんの「繋がってる」「天海」です。

今週は給食の時間には、「クリスマス・ソング特集」が放送されています。

文化放送委員会が潤いのある学校生活のために、工夫して活動してくれています。

先日、あるテレビ番組で、クリスマス・ソングのベストなんとかというものをやっていました。

年代別にアンケート結果が発表されていました。

私は山下達郎さんや松任谷由実さん、頑張ってマライヤ・キャリーさんの有名な曲は知っていましたが、

若い世代の上位に入っている曲は、知らないものが多かったです。

その中で、私の好きな曲が入賞?していました。

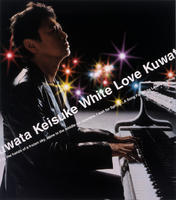

桑田佳祐さんの「白い恋人達」という曲です。

この曲を聴くと、同じく好きな芥川龍之介の「ピアノ」という短編小説を思い出します。

このような書き出しで始まる小説です。

(青空文庫をもとに、旧字体や旧仮名遣いを私が現代仮名遣い等に直しています。「震災」とあるのは、関東大震災です。)

*****

ピアノ 芥川龍之介

ある雨のふる秋の日、わたしはある人を訪ねるために横浜の山手を歩いて行った。この辺の荒廃は震災当時とほとんど変っていなかった。もし少しでも変っているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中にアカザの伸びているだけだった。

(参考:スレートの屋根)

(参考:アカザ)

*****

いいですね。

芥川を好きな人だったら、たまらないような芥川ワールドです。

この横浜の荒んだ街角は、きっと主人公イコール芥川の人生の何かを表していますね。

そして、物語はこう続きます。

*****

現にある家の崩れた跡にはフタをあけた弓なりのピアノさえ、半ば壁にひしがれたまま、つややかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの譜本もかすかに色づいたアカザの中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。

*****

お分かりですね。

この家の崩れた跡に置き去りにされたピアノは、主人公イコール芥川自身かもしれませんね。

きっとアカザも何かを表していますね。

アカザの枝は強く、杖の材料にもなるそうですので、おそらく「 」を暗示しているのでしょう。

(「 」の中はご想像ください)

そして、途中は略しますが、この後の場面では、ピアノがこう描かれています。

*****

すると突然聞えたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、「打った」と言うよりもむしろ触った音だった。わたしは思わず足をゆるめ、荒涼としたあたりを眺めまわした。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた、あのアカザの中にあるピアノは。――しかし人かげはどこにもなかつた。

*****

この不思議なピアノの音を巡って、さらにストーリーは続きます。

興味がある方は、読んでみてください。

なぜこの芥川龍之介の短編小説と桑田佳祐さんの曲が重なるかというと、このMVがあるからです。

「ピアノ」を最後まで読んでいただき、このMVをご覧いただくと、

私の言っている意味がお分かりいただけるかと思います。

クリスマスを前に、この動画をもう一度見直したところです。

生徒の皆さんも今年の冬休みは少し外出を控えて、

静かに音楽を聴いたり、本を読んだりしてみてはどうでしょう。

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

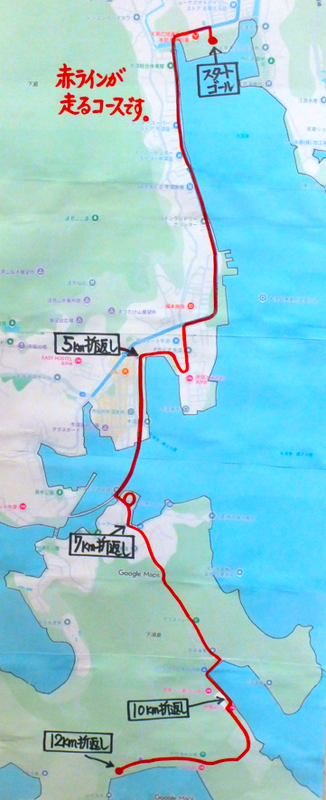

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

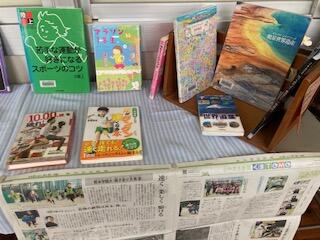

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

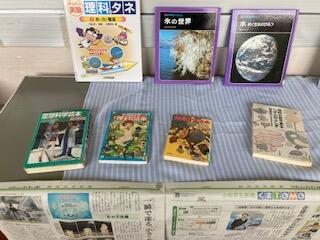

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

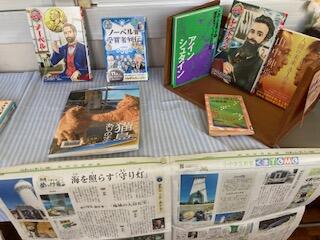

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

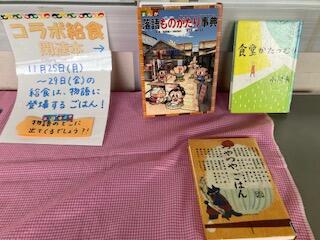

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29