校長室ブログ 今日の東天

想定と準備のあいだ

全国高校サッカー選手権大会が無観客で行われていました。

この状況下で大会を運営されるのも、厳しい練習を経て出場されるのも、

皆さん想像を超えるご苦労があったものと思います。

また、決勝戦の山梨学院対青森山田の一戦では、

中学生時代のチームメイトが対戦する場面もあり、

それだけでも大変なドラマだなと思いました。

ただ、ある監督さんの試合中の行為がスポーツマンシップに反していた、

という声があったことは、残念に思いました。

私も部活動(バスケット部)を指導していた時期がありましたが、

指導力もないのに、大きな声で選手を叱責したりすることもあり、

今となっては恥ずかしい限りです。

たとえば、試合中にノーマークシュートを外す選手がいたら、

「なんでそれを落とすんだ!」と怒鳴るといった具合だったのです。

以前にもこの欄で触れましたが、

その「なんで」を考えて、試合前日までの練習で成長させるのが指導者の仕事だったと思います。

今となっては、本当にその頃の生徒たちに申し訳なかったと思います。

また、最近、このような言葉を目にしました。

「真のリーダーでないのに、そうなろうとする選手は、

味方がミスした後に叱責する。

真のリーダーは選手がミスすることは想定済みだ」

元サッカー選手で指導者だった、ヨハン・クライフという人の言葉です。

クライフさんは、現役時代は「空飛ぶオランダ人」(!)と呼ばれるぐらいのスーパースターで、

指導者になってからも、守備重視のサッカースタイルを潔しとせず、

攻撃型のサッカーを信念を持って指導した人だそうです。

どんなトップ選手でも、ミスをしない人はいません。

リーダーたるべき人は、あらゆる事態を想定することが必要だということでしょう。

以前の私のように、目の前の事態を見てから、その結果だけにイライラしても、

リーダーとは言えませんね。

ミスが生じた場合やうまくいかなかった場合を前もってイメージして、

困らないように準備しておくのがリーダーだし、プロでしょう。

その準備ができていなくて敗れても、

その敗北の責任はミスした選手ではなく、監督の責任なのだと思います。

私も、いまさらですが、

一歩先か、それが無理ならせめて半歩先でも、想定して準備することを大事にしたいと思いました。

人間ドック体験記

先日、休みをいただいて、年に一度の人間ドックを受診しました。

感染予防対策には入念に注意しての受診としました。

日頃の不摂生もあり、年齢も年齢なので、

結果は反省すべきことがいくつもありました。

ただ、検査の待ち時間等にぼんやりしながら、

食事や運動など日常生活のことや、

これまでの自分の体調のこと、

また、これからのことなどに思いを巡らせる

貴重な時間を持つことができました。

特に昨年、今年は健康への思いを新たにしているところです。

今回は、胃カメラを受診しましたが、

検査していただく担当者の方が

防護服やゴーグルを着用して入って来られるのを見た時は、

分かっていたつもりでも

胸が詰まりました。

こんな私のために、と

感謝の気持ちでいっぱいになりました。

昼食は検診センター内のレストランでの

健康的な食膳でした。

今年は特にゆっくり、味をかみしめながらいただきました。

検査でお世話になった皆さん、たいへんお世話になりました。

りんごの木を植える

落ちないりんご

雪の中のりんご

と、りんごの話題に続いて、

今日もりんごにまつわる言葉を取り上げます。

よく、「明日地球が滅亡するなら、最後の食事で何を食べますか」という質問があるかと思います。

(ちなみに私だったら「母のつくってくれたきなこもち」と答えます)

(イメージ)

まあ、それとはちょっと異なりますが、このような言葉です。

「たとえ明日、世界が滅亡しようとも今日私はリンゴの木を植える」

Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree.

宗教改革で教科書に出てくる、ルターという人の言葉だそうです。

この言葉は、いろいろな方がいろいろな読み方をして、多くの場面で紹介されているようです。

どんな時でも希望は捨てない。

成果や結果を見ることはなくても努力する。

目の前にある自分が今できることをする。

コロナ禍の中でも、示唆に富む言葉だと思います。

さて、私はこう考えてきて、

「希望を捨てずに、できることをする」にしても、

なぜルターは「りんごの木を植える」

と言ったのかな、とちょっと不思議な気がしました。

例えば

「旅に出る」でも

「本を読む」でも

いいのかなぁとか考えていました。

そしてしばらく経って思い至ったのは、

「りんごの木」は何のたとえだろうか、ということです。

私は、ここで言う「りんごの木」は

「人」のことかなと思いました。

私は、

生徒たち

後輩の人材

が育つために、今日できる手を尽くす、

と思うことにしました。

雪ん子りんご

昨日のこの欄で、青森県の「落ちないりんご」の話題を取り上げましたが、

同じく昨日の夕方のニュースで、群馬県のりんごの話題が紹介されていました。

「雪の中のりんご」の話題でした。

(画像は群馬テレビの映像から引用)

群馬県沼田市の玉原高原で、りんごを雪の中に埋めておくというのです。

温度や湿度が一定の雪の中で保存することで、りんごがよりおいしくなる知恵だそうです。

そして、いつごろ掘り出すのかというと、なんと5月の大型連休の前だそうです。

りんごたちは、3か月以上も雪の中でじっとしていることになります。

群馬県の高原では、それまで雪が溶けないのでしょうね。

掘り出されたりんごたちは、真っ白な雪のおかげでより一層甘くおいしくなって、全国の家庭を賑わせることになるのでしょう。

なにか、ロマンのある話だと思いました。

2学期の後半、技術の授業で2年生たちがチューリップの球根を植えていました。

下城先生の指導で一生懸命体育館前の花壇を耕し、植え込んでいました。

生徒たちが「春に会おうね」と言いながら、土をかぶせていた姿を思い出しました。

あのチューリップの球根も花壇の中で、春を待っています。

(昨年12/22の授業の様子)

(1/8の雪もがまんしている花壇の様子)

落ちないりんご

昨日は牛深ハイヤ実行委員会に出席してきました。

今年4月に予定されていた第50回牛深ハイヤ祭りは、

残念ながら、新型コロナ終息まで延期になりました。

本校も第48回(平成31年4月)に続いて、

全校生徒で総踊りに参加する計画でしたので、たいへん残念です。

その席上、東京ドームで毎年行われているイベント「ふるさと祭り東京」が、

オンラインで開催されたことのお知らせがありました。

牛深ハイヤも1/11(月)配信分で登場しました。

今もYOUTUBEでご覧になれます。

【公式】ふるさと祭り東京2021オンライン[4日目]

(5時間以上の長い動画です。牛深ハイヤ踊りは開始後1時間15分後ぐらいから登場です)

私は11日に自宅で視聴しましたが、

天草市役所の皆さんが天草各地の名勝をバックに踊っておられる

素晴らしい動画が紹介されていました。

ところで、番組の最初には、青森県のご当地アイドル「りんご娘」さんが登場し、

津軽地方の「ねぷた」についての紹介などをされていました。

牛深もゆるキャラ(?)あかねちゃんに続いて、

アイドルの登場が期待されますね。

さて、青森のりんごで思い出したのが、

「りんご台風」の別名で呼ばれる、平成3年の台風19号です。

「平成一の風台風」とも言われ、熊本も大きな被害を受けました。

最大瞬間風速50メートルを越えたそうです。

この台風は、北上していった青森県でも、りんご農家に甚大な被害をもたらしました。

その時の逸話ですが、

収穫間近の多くのりんごが、台風の暴風で枝から落ちてしまって、出荷できなくなりました。

農家の人は途方に暮れてしまいました。

ところが、その中で、起死回生の手を打った農家があって、

台風で落ちなかったりんごを

「落ちないりんご」と名付けて、

受験生用に売り出したそうです。

受験生の皆さんはいい験担ぎということで、大好評になったと聞きました。

よくコップに半分入った水を見て、

「もう半分しかない」と思うか、

「まだ半分ある」ととらえるか、考え方次第ということが言われますが、

地面に落ちた無数のりんごを見て嘆くだけでなく、

まだ残ってくれていたりんごの実を見上げて、

「なんとかしよう」と思った方がおられたのでしょうね。

ピンチはチャンス、そのもののお話だと思います。

現在も「有限会社 落ちないりんご」からりんごの購入ができるようです。

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

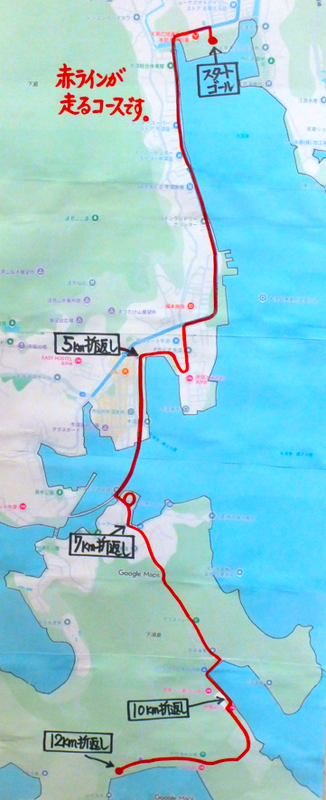

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

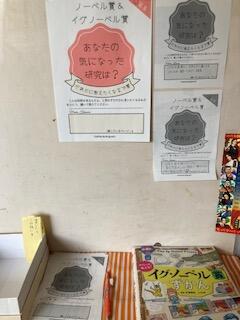

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

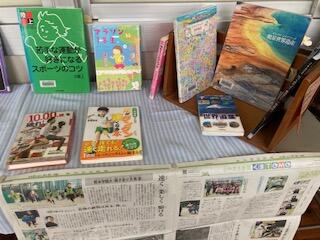

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

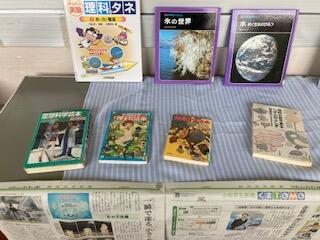

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

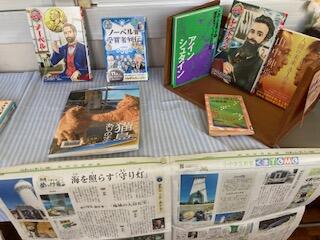

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

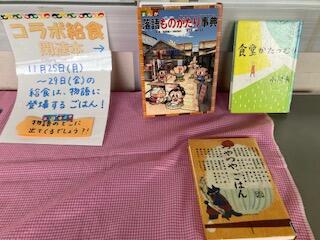

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29