校長室ブログ 今日の東天

一隻の船は東へ、 もう一隻は西へ

先日、授業の様子を見て回っていましたら、

3年生の道徳で、小多先生と宮﨑先生が教科書の最初のページの授業をされていました。

「かけがえのない君 どう生きる」という詩です。

前を見よ!

豊穣たる海

はるかかなたに地平線が見える

そして、その向こうに 君が目指す何かがある

で始まる、1年間の道徳の授業開きにふさわしい詩を扱った授業でした。

作者の押谷由夫さんは文部科学省で教育課程科教科書調査官をされていた先生です。

3年生たちの真剣な授業を見ながら思い出した、好きな詩があります。

一隻の船は東へ、 もう一隻は西へ行く、 同じ風を受けて。

進路を決めるのは 風ではない、 帆の向きである。

人の行く手も 海を吹く風に似ている。

人生の航海で その行く末を決めるのは、 なぎでもなければ、嵐でもない、

心の持ち方である。

エラ・ウィーラー・ウィルコックスさんというアメリカの詩人の

『The Winds of Fate』(運命の風)という詩の一節です。

同じ港で同じ風を受けているのに、東へ旅立つ帆船もあれば、西へ向かう帆船もあります。

環境や条件は同じでも、帆のかけ方、心の持ち方で到着地点は変わる、という詩です。

今日も前向きに帆をかけて出帆したいものです。

ゆっくり早く進む

私の好きな将棋界からこのようなニュースがありました。

将棋の高校生棋士・藤井聡太七段(17)が4日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第91期棋聖戦挑戦者決定戦・永瀬拓矢2冠(27)=叡王、王座=に後手で勝ち、渡辺明棋聖(36)=棋王、王将=への挑戦権を獲得した。タイトル挑戦の最年少記録を31年ぶりに更新する偉業を成し遂げた。

従来の記録は屋敷伸之現九段(48)が1989年度の第55期棋聖戦で中原誠棋聖(当時)に挑戦した時の17歳10か月24日。藤井七段は8日の5番勝負第1局の時点で17歳10か月20日のため、従来の記録を4日更新する。

(6/4 スポーツ報知 https://hochi.news/articles/20200604-OHT1T50173.html より)

藤井七段は高校3年生だと思いますが、私のような素人がが見てもたいへん強いです。昨日もこの決勝戦を日本将棋連盟の観戦アプリで観戦しましたが、この対局で印象の残った手は次の一手でした(見にくいですが、後手の藤井君が2七銀成と指しています)。

将棋になじみのない方にはあまり面白くないことでしょうが、相手の王様を追い詰めていこうという終盤戦にさしかかる局面で、王様と反対方向に銀が進んでいくのは、意外な手でした。

解説の棋士も「全く予想外でした」「私も、指した音がして盤面を見たら、一瞬何を指したのか7わからなかったです」と言われていました。

結局ここから藤井七段が優勢になっていき勝利するのですが、これを見ていて、私が思い出したのは、順天堂大学医学部教授で医師の小林弘幸さんのインタビュー記事です。(「医道の日本」https://www.idononippon.com/magazine/contents/2013/08/9-1.html)

─しかし、仕事量が膨大だとどうしても急ぐ必要がありそうですが……。

小林 私もかつては、そう思っていました。目の前に積み上げられた仕事をこなそうと、いつもバタバタして、せっかちで落ち着かないタイプだったんですよ。でも、ゆっくり動くイギリスの外科医たちがこなす仕事の量はむしろ多く、またその質も極めて高いものだったのです。

そこで思い出したのが、恩師が手術中にいつも口にしていた言葉です。それは「そこ、処置しておいて、ゆっくり早くだぞ」というものです。「ゆっくり」なのに「早く」とは矛盾しているようですが、「神の手」を持つといわれる順天堂大学医学部の天野篤教授の手術を観ても、そのことは分かります。手の動きはゆったりしつつ、処置は滑らかに、そして確実に進んでいくのです。下手な人が手術のときに、バタバタしているだけで、無駄な動きが多いのとは対照的です。

つまり、ゆっくりを意識したほうが、実は結果的に早く動けるということです。これは医師だけではなく、手を動かすすべての仕事にいえることだと思います。また家事や育児における日常生活の作業でも同じことです。特にあせっているときほど、ゆっくりやる。早くやろうと思えば思うほど、失敗してやり直すなどして、トータルとして時間がかかってしまいますからね。最高かつ最速で作業を終えるには、ゆっくりやることが一番なのです。─

長い引用になりましたが、参考になるお話でした。小林さんは、自律神経に関する著作や「医者が考案した『長生きみそ汁』」などの本で有名な方のようです。(話に登場する、同じ順天堂大学の天野篤さんは、以前、上皇様の心臓手術をされた方で、アントニオ猪木選手のファンでいらっしゃるので、私も本などでよく?知っている方です)

本校も6月は「ゆっくり 早く」を心がけて進めていきたいと思います。

ファーストペンギン

昨日はアリさんの話でしたが、今日はペンギンの話です。

エサがいっぱいいるだろうけど、天敵がいたりして、危険もあるかもしれない海を前にして、

崖の上にたくさんのペンギンが群れをなしています。

ペンギンは、集団で行動する習性が強いそうです。

みんな崖の下の海をこわごわ?見つめています。

「押すなよ、押すなよ」というコメディアンのギャグがありますが、そんな感じでざわざわしています。

すると、1羽のペンギンが意を決して(?)海に飛び込むと、おそるおそる2羽目、3羽目が飛び込んでいくのです。

これは、「イノベーション」についての有名な例え話だそうです。あるサイト(「日本の人事部」https://jinjibu.jp/keyword/detl/773/)の記事を引用します。

……「ファーストペンギン」という言葉は、NHKの朝の連続テレビ小説「あさが来た」にも登場し、話題になりました。

ドラマのヒロイン「白岡あさ」のモデルとなった広岡浅子は、明治時代を代表する女性実業家。当時新しい産業として注目されていた炭鉱業にいち早く進出したほか、銀行や生命保険会社、日本で初の女子大学の設立に尽力するなど、女性が社会の表舞台へ出ること自体がまれな時代に、次々と新しい冒険的事業へ乗り出していきました。

まさに、日本の誇るファーストペンギンの一人でしょう。……

という具合です。

いつの時代も、ファーストペンギンが必要とされるのでしょう。

勇気のある1羽目のペンギンと、決断する2羽目のペンギン、力をもらった3羽目以降のペンギンの動画です。

三次元アリの話(「宇宙兄弟」から)

今日は、今年度初めての生徒会各部委員会です。

3年生の執行部の皆さんも、久しぶりの生徒会活動です。改めて今年度の活動のいいスタートが切れるといいと思います。

さて、その生徒会各部委員会にあたって、道徳の授業などでも取り上げられるぐらい有名な話なので、ご存じの方も多いと思いますが、マンガ「宇宙兄弟」の有名な「3次元アリ」の話を紹介したいと思います。

以下 参考・引用 「宇宙兄弟に出てきた野口聡一さんの「3次元アリ」の話が秀逸。」https://ameblo.jp/ayuml1807/entry-11545059812.html

主人公である幼少期の六太くん(兄)と日々人くん(弟)が宇宙飛行士である野口聡一氏の講演を聞くシーンです。

(アニメでは本物の野口さんの声で語られます。)

「なんで人間が宇宙に行くか」というお話をしたいと思います。

地球には色々問題があるよね。環境問題だったり、人種の問題だったり、それから経済の問題だったり。

色々な問題があるけれども、では、なんで宇宙に行かないといけないのか?

僕はそういう時に、一つの例え話をします。

みなさんは自分をアリだと思ってください。

ここに一本の線を引きます。

まずは、自分を線の上を前後だけにしか歩けない「一次元アリ」だと思ってください。

そこに、僕が石を置いたとします。

そうすると、「一次元アリ」は前に進むことができません。

「一次元アリ」にとって、世界の終わりです。

そこに、前後と左右に移動することができる「二次元アリ」がやってきます。

「二次元アリ」は、その小石を見て言います。

“横に回っていけばいいじゃないか”と。

そうして「二次元アリ」は、小石を超えて先に進むことができます。

歩いていくと、今度は横方向にもずっとつながっている壁があったとします。

「二次元アリ」は困ります。

このままでは壁の向こう側には行けません。

「二次元アリ」にとって、世界の終わりです。

そこに今度は、前後と左右と上下にも行ける「三次元アリ」がやってきた。

「三次元アリ」は、その壁を見て言います。

“乗り越えればいいじゃないか”と。

そうして「三次元アリ」は、壁を超えて先に進むことができます。

新しい世界を進むことができます。

野口さんの話はここまでです。

つまり、前を見るだけでは行き詰まることがあるかも知れないが、

左右を見たり、上やもしかすると下(モグラなら地面の下を掘って壁の向こうに行けるかも知れない?)を見たりすると、解決策が見つかるかも知れない。

ということではないでしょうか。

生徒会をはじめとする活動でも、厳しい状況があるかも知れませんが、視野を広く持って先へ進みたいものです。

↓「宇宙兄弟」の1シーンです。(外国語の字幕が出ますが、よかったらご覧ください。)

「にじ」

くまモンがテレビでこの「にじ」という歌を歌って??いました。

調べたら、もう30年も前に、シンガーソングライターの新沢としひこさん・中川ひろたかさんが作られた曲だそうです。

動画サイトを見ると、熊本地震のおりに作られたのでしょうか、くまモンとタレントのコロッケさんが歌う「熊本応援バージョン」もありました。私の自宅近くの益城町の児童たちも歌っています。

現在は、「あの子のえんそく 一日のびて」の状態みたいですが、元気を出していきたいですね。

久しぶりに完全給食が再開された昨日、放送文化委員長さんにお願いして、お昼の放送で流してもらいました。

にじ

作詞 新沢としひこ 作曲 中川ひろたか

にわのシャベルが 一日ぬれて

雨があがって くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

見あげてみれば

ラララ

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

せんたくものが 一日ぬれて

風にふかれて くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

見あげてみれば

ラララ

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

あの子のえんそく 一日のびて

なみだかわいて くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

見あげてみれば

ラララ

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

にじが にじが 空にかかって

君の 君の 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

(つづき) 感謝の気持ちを持って、学校再開へ2

昨日に続き、毎日新聞ニュースサイト「いま、最前線で働くあなたへ」のメッセージからの紹介です。

医療現場だけでなく、いろいろな職場で、皆さん頑張っておられます。

ナミダ さん

ドラックストアーで勤務しておりマスクや除菌の事で毎日が戦いでした。販売しているだけなのに一部のお客様から怒鳴られ、叱られ、罵倒の日々。それでもお困りのお客様の為にスタッフ皆んなで慰め合いながら頑張ってきました。最近ではこの様な励ましのお言葉を頂ける機会が増えてきたので本当に頑張ってきた甲斐がありました。応援してくれている人達へも「ありがとう」世界中が不安と戦っている今こそ大切にしたい言葉の力。

ちーたろうちゃん さん

トラック運転手です。緊急事態宣言が出てから普段以上に物量が増えて疲労感は感じてます。ですがお店を開けて下さる店員さん、買い物をして下さる方達の為頑張ってます。良い言葉をかけて下さる方もいらっしゃいますが、それ以上に冷やかな視線を浴びる事があり悲しくなります。お手洗い場所も減りドライバー達の状況も厳しくなってます。一日も早く安心安全に気持ちよく、荷物が届けられるような日常になればと願うばかりです。

困難な状況の中、多忙を極めたであろう配達関係の方へ、一般のお客さんからの感謝のメッセージです。私も通販にはたいへんお世話になっています。

ありがとう さん

自粛生活が始まり、ネットでの注文を頻繁にするようなりました。その度に丁寧に荷物を運んでくださる運送業者の方、さらにその先の生産者の方、ありがとうございます。そのおかげで新鮮だったり美味しかったりする食べ物を口にできて、家族で幸せを噛み締めています。そして、いつも行くスーパーや薬局にお勤めの方々、リスクを背負っての毎日で大変だと思いますが、とても感謝しています。心からお礼を伝えたいです。

休校中、生徒たちは家族の皆さんと接する時間が多くなったり、日頃は気づかない家族の皆さんの苦労や支えに触れる機会が多かったりしたのではないでしょうか。

身近な家族の方のお仕事の苦労や思いを、生徒たちに教えていただくことは、職業を考える上で、とても有意義な学びになると思います。

さて、先日のテレビ番組(日本テレビ「世界で一番受けたい授業」)でも取り上げられていましたが、ミュージカル俳優の上山竜治さんの呼びかけで、仲間がミュージカル「レ・ミゼラブル」の「民衆の歌」を歌われています。

医療従事者の皆さんをはじめとして、

「私たちが頑張ることが明日の希望になると勇気をもらえました」

「何度も聴いて力をもらいました。明日仲間といつもどおり働いてきます」

といった反響があったそうです。

よかったら、一度お聴きになりませんか。

感謝の気持ちを持って、学校再開へ

ピグパやっとるよほのぴ さん

中学2年生女子です。大変変な時期でも医療の方はコロナと向き合って頑張ってくれていると感じてます!大変な中なだけど頑張ってください!応援します!飲食店は売り上げが大変だと思います。でも大変な時期でもテイクアウトでお弁当等を販売してくれてありがとう。

毎日新聞ニュースサイトで、最前線で社会を支えてくれる人々を応援、感謝する特設ページ「いま、最前線で働くあなたへ」が開設されています。

冒頭の中学生さんのメッセージも掲載されていたものです。

何気なく読み始めたのですが、スクロールする手が何度か止まりました。

その中から、いくつかのメッセージを紹介します。

医療従事者の皆さんへの感謝のメッセージです。

haru さん

医療従事者の皆様へ

近頃、ニュースなどで医療従事者だからという理由で断られたり、いじめの被害が増えているということを耳にすることが増え、とても心が痛いです。

私たち市民が元気に日々を過ごせている理由は、皆さんが当たり前のように病院にいるという安心感あってのこと。

当たり前が当たり前じゃないと気づける優しい世界に少しでもなりますように。

毎日お疲れ様です。

そして本当にありがとう。

医療現場、介護現場にお勤めの方からです。

m さん

看護師として毎日コロナ患者様を受け持ちしています。自粛してくださっている皆様ありがとうございます。コロナ患者様は皆さん「なんであの時、会食に行ったんやろう。なんであの時…」と本当に軽率な行動をしたことを後悔しておられます。これ以上そんな辛い思いをする人を増やしたくないのです。一日でも早く平凡な日々に戻るようにみんなで頑張りましょう。

私もコロナと戦う患者様のためにがんばります。

介護士 さん

病院で働いている介護士です。私達も熱が37度以上あったら出勤できません。

そのためこの二ヶ月人数確保のため休みでも出勤したり急な夜勤交代が続いています。

院内感染をおこしたら大変なことになるので家族との距離、買い物、通勤といつも神経がピリピリして胃薬を飲みながら仕事しています。

私達は、感染リスクの高い所で働いていますが、うつらない、うつさないを常に考えてます。

皆様の応援を励みに頑張ります。

家族の方からのメッセージもありました。

まゆみん さん

看護師の息子を持つ母親です。四月終わり頃、明日からコロナ病棟になると連絡がありました。誰かがやらなければならないと自分に言い聞かせ「しっかり従事して頑張れ」と一言だけ伝えました。

息子は家族の宝物、そしてほこりです!

どうか皆さん自粛して下さい。

若い方でしょうか。医学部志望だったという方です。

がおさん

最前線での毎日、疲れもたまり本当にお疲れ様です。私がもし医学部に受かっていたら、今一緒に仕事をしていたのだろうと思います。あの時は医者になりたくて、点数が足りなくて悔しかった。でも、後方で支える仕事ができてそれもまたやりがいがあるんだと最近感じています。お気を付けて、そして休みを取りながら、休みがとりにくいかもしれませんが栄養のあるものを取ってください。いつも応援しています。

「当たり前に思っていた全てのことにただただ感謝」という声もありました。

asha さん

当たり前に思っていた全てのことにただただ感謝です。朝起きたら新聞が読めること、おいしい食事ができること、安全な水が飲めること、お風呂に入れること、手を洗えること、洗濯ができること、テレビを見ることができること、ごみ回収で衛生的であること、いざとなれば受診できること、父が介護施設で安心して療養できること、日常の全てが実に多くの方々の尽力で成り立っていることに感謝してもしきれません。

元気に過ごせ、学校再開を迎えられることにみんなで感謝して、また、気を緩めずにリスタートしたいと思います。

保護者のみなさん、今後ともどうぞよろしくお願いします。(つづく)

5/29全校集会での話(要旨)

今、小多先生から話があったとおり、郡市中体連夏季大会、陸上大会は中止となりました。

本校の部活動は、来週は準備、再来週から徐々に再開します。

これから、3つのお話をします。

1つめ。

残念ですが、この状況は、私たちが変えられることではありません。

2、3年生には始業式でお話ししましたとおり、私たちは、雨が降っていたら、傘をさして進みます。

「なんで雨が降ってるんだ」と嘆くのではなく、傘をさしてでも、歩き出さなくてはなりません。

では、どうするか。私たちは試されています。

2つめ。目的と目標はどう違うのか、という話をします。

目的は、最終的に実現しようとして目指すゴール。

目標は、その途中で目指すもの。

ウルトラマンの目の前の目標は怪獣を倒すことですが、目的は地球平和です。

郡市中体連という、ひとつの大きな目標はなくなりました。

では、どうするか。私たちは試されています。

あなたたち一人一人が部活動をする目的がぶれないなら、ほかの目標も見つけられるはずです。

牛深東中学校は、なりたい自分になる、なくてはならない人になるのが目的の学校です。

部活動をする目的をもう一度見つめ直して、再開に備えてください。

本校では、3年生については、1学期末までを目途に活動に参加させる方針です。

本人や家庭の意向により参加を控えたい場合は、各部活動担当までご遠慮なく伝えてください。

最後に、3つめ。

今までの休校期間、登校日と、日本全体でコロナウイルスから命を守るための取組がされている中で、みんなよくがまんし、頑張りました。

家の人の協力もあったでしょうし、先生たちも皆さんの見えないところで頑張っています。

しかし、なによりみんなよくがまんし、頑張りました。

登校日の様子を見ていても、みんな感染拡大防止のために意識を高く持って生活しています。

来週から本格的な再開になります。

では、どうするか。私たちは試されています。

生徒会の篠山さんから休校中に皆さんに向けたメールに「休校だった分、学校が再開したらとことん楽しみましょう」とありました。

気づき・考え・実行する東中生として、みんなで協力して、コロナを乗り越え、その先にある楽しい学校生活をつくっていってください。

数字の実感

以前、全国学力・学習状況調査小学校6年生算数Aで、次のような問題が出されたのを知って、うーんと思ったことがあります。

問い 約 150 ㎠ の面積のものはどれでしょう。

ア 切手 1 枚の面積 イ 年賀はがき 1 枚の面積 ウ 算数の教科書 1 冊 の表紙の面積 エ 教室 1 部屋のゆかの面積

なかなかスパッと即答できませんでした。私などは、こういう数字の実感といいうのは、ピンとこないこともありそうです。

コロナ対策の緊急予算は20兆円とのことですが、「1兆円とは、どのくらいか?」ということについて、面白い例え?を目にしました。一部改訂してご紹介すると、

「大化の改新に成功した中臣鎌足が、ご褒美に1兆円もらいました。

鎌足は喜んで毎日200万円ずつ使い続けました。

使い終わったのは、アナと雪の女王 let it go が飛鳥の町に流れる頃でした」

という具合です。1兆円とは、毎日200万円使っても、1360年余りかかる金額だということですね。

さて、5/24の朝日新聞に、次のような記事がありました。

……米国での新型コロナウイルスによる死者数が10万人に迫る中、ニューヨーク・タイムズ紙が24日発行の1面を死者の名前や享年、一言紹介の活字だけで埋めた。この日の紙面には1千人分を掲載した。死者数が単なる数字ではなく、それだけの数の人生が終わりを迎えたという事態の重みを伝えようとの試みだ。……

この1枚の写真もない紙面を見て、私は今さらながら、怯むような気持ちがしました。

また、この記事に関して、昨日5/28の朝日新聞には、「米紙が光を当てた1000人の死と生」と題した、神尾希代子さん(東京都)の投稿がありました。

……紙面では1千人の死者の氏名と年齢に加え、それぞれのささやかなストーリーが綴(つづ)られていた。「Aさん(79)は教会の合唱隊で42年間歌い続けた」「Bさん(75)はカリカリになるまで焼かれたベーコンとハッシュドポテトが好きだった」――。会ったことがない人たちとはいえ、「彼女」が仲間と歌う賛美歌が耳をかすめたり、「彼」がカリカリのベーコンを笑顔でほおばる食卓の風景が脳裏に浮かんだりする。

それぞれのかたちで躍動していた生命が文字の向こうに浮かび上がり、「彼女」「彼」は「私たち」でもあるのだという現実を突きつけられた。それは静謐(せいひつ)であると同時に雄弁なジャーナリズムの力である。今後「私たち」のストーリーがどう展開していくのか、考えずにいられない。……

ある地方自治体の長が「今日の感染者は10名でした。少なくてホッとしています」と言っているのを聞いたことがあります。数字の表面だけを見慣れてしまって、このようなことを軽々しく言ってはいけないですね。10名の方には10名の方の生活や家族、不安や大変さがあるでしょう。

そういうものをしっかり想像して思いやることのできる感性を忘れたくないと思いました。

高倉健さんの最敬礼

挨拶の話のつづきです。

(野地秩嘉氏「心に響く言葉」より)

……ドアが開いたら、あの大スターの高倉健がたったひとりでエレベーターに乗っていたんです。

呆然としていたら、私のそばに来て、

「高倉です。よろしくお願いします。」

直角です。90度の角度ですよ。あわてて、私がごにょごにょ言いながら、なんとなく頭を下げたら、高倉さんは不動の姿勢で下を向いていました。

びっくりしました。

「こういう人が本当の大人だ」と感じました。マネージャーも付き人もいなかった。

たったひとりで博多にやってきて、ホテルもひとり。

ロケの間もひとりで立っていました。絶対に腰を下ろさない。

何の文句も言わない。オレたちバイトには気を配って、飲み物とか食べ物をくれる…。

衝撃でしたねえ。世の中には立派な大人がいるんだと思った。………

だって、はたちかそこらの何もわからないガキに対して、最敬礼して、ちゃんと尊重してくれる。

そんな人いないです。

バイト仲間とはあの頃、「大人になったら高倉健みたいになりたい」と話しました。

いつの日か、立派な大人になるんだ、と。……

(しかし、筆者はすぐには人に頭を下げられる人にはなれなかったそうです。自分に自信が持てず、突っ張っていたそうです。しかし、ある日、ふと高倉さんの最敬礼を思い出して、『一からやり直そう』と決め、そこから成長し、人間関係も変わって、仕事が順調に行きだしたそうです。)

……高倉さんにお目にかかることは、もう一生ないでしょう。でもあのお辞儀を見ていなかったら、自分はこうはならなかった。高倉さんのおかげだと思う。

だから、作品はどんなものでも全部見ます。

筆者・野地さんの話はこう結ばれていました。

さて、私は「あいさつ」の「あ」は「あかるく」の「あ」という話を、時折します。。

「い」は「いつでも」の「い」。「さ」は「さきに」の「さ」。

そして、「あいさつ」の「つ」は「つたわる」の「つ」です。

高倉さんの「最敬礼」は、人の生き方にも影響を与えるほどの何かを「伝えた」のですね。

私たちも毎日の挨拶を大切にしたいと思ったところです。

感じの良い挨拶「語先後礼」

本校でも、全校生徒が一斉に登校しての授業がスタートしました。

本校は、どのクラスでも、授業の始まり、終わりの挨拶などは、「語先後礼」で行います。

「語先後礼」とは、挨拶の言葉が先、礼(お辞儀)が後、といういわば礼儀作法です。

以前、肥後銀行の牛深支店に行った時に、カウンターの中に「語先後礼」と掲示してあって、ビジネスマナーとしても定着しているのだなと思ったことがあります。

本校で授業を見て回っていますと、3年生はさすがに「語先後礼」が上手です。

2年生ももちろんできますし、1年生も、小学校の時から「語先後礼」に取り組んできたのでしょうか。よく頑張っています。

(5/19の1年生の語先後礼の様子)

現在は、みんなマスクをしていますので、挨拶も大きな声でというわけにはいきません。

しかし、それでなおさら、相手の顔(目)をしっかりと見て「お願いします」と言ってから、きちんと礼をする、その「語先後礼」の姿がとても際立ち、感じよく見えます。

金八先生の言葉に「立派な人にならなくてもいい。どうか、感じの良い人になってください」という言葉があります。

「感じの良い」というのは、付け焼き刃では身につかない、大切なことのように思います。

「語先後礼」の姿はとても「感じの良い」習慣です。

3年生になって、面接試験の練習をしてみると、すぐわかります。

一人一人で挨拶するときも、ぜひ「語先後礼」、そしてできれば「立ち止まって挨拶」ができればいいですね。

挨拶といえば、以前読んだ文章で、考えさせられるものがありました。学校だよりで紹介したこともあるのですが、またここでお話しします。

野地秩嘉氏「心に響く言葉」より引用

(テレビ局でアルバイトをしながら、将来はどうしようかと悩んでいる「私」は、ある日俳優の高倉健さんをホテルに迎えに行くよう言われました。)

えっ、と思いました。ひとりじゃ嫌だなあ、と。周りにお付きの人がたくさんいるだろうし、無作法をして怒られたらどうしようと…。

ホテルに行って、1階のエレベーター前で待っていたんです。

そして、ドアが開いたら、あの大スターの高倉健がたったひとりでエレベーターに乗っていたんです。

(つづく)

葉桜の気持ち

今年の入学式は、来賓の皆さんや、在校生の皆さんがいない入学式でした。

在校生の皆さんには、聞かせられなかった校長式辞の中で、次のような話をしました。

(1年生の皆さんは覚えていますかね?)

……桜は花が散るとすぐに、来年花を咲かせる準備を始めます。

夏にはもう、葉っぱの付け根に花芽(はなめ)という小さな芽ができ、咲く準備ができるそうです。

しかし、桜は咲くのをがまんして、花芽のままで眠ります。

そして、秋に葉が落ちたあとに、冬の寒い空気にさらされると、少しずつ眠りから目を覚まし、暖かい春になると、花を咲かせるそうです。

ここで不思議なのは、桜は、厳しい冬を乗り越えないと春に咲くことはないということです。これを難しい言葉で「休眠打破」と言うそうです。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、皆さんも、小学校の卒業をはさんだこの大切な時期に、寂しい思い、不安な気持ちで過ごしてきたのではないかと思います。

しかし、桜の花が冬の寒さの後に、美しい花を開くように、私たちもつらい時を乗り越え、多くのことを学んだ後にこそ、成長があります。……

このような話です。

スクールバス乗降場所の近くの桜並木は、立派な葉桜となって、五月の気持ちのいい風に吹かれています。

全校での登校日がスタートしましたが、これからの夏、秋、冬、そして来年の春に向けて、準備をしているのでしょう。

生徒の皆さん、私たちも東中得意の「先見」を生かして、先を見通して学校生活をリスタートしましょう。

校歌の研究

心と心 寄せ合えば 新たな夢が 広がるよ

権現山の ふところに 歌声響く 我が母校

牛深東小のホームページに、「みんなで歌いましょう~牛深東小学校 校歌~」という記事がありました。(作曲は本校の赤星前校長先生です。作詞は、私が新卒で旧本渡中に勤務していた頃、いろいろと教えていただいた先輩の内保先生です。)

先日のこの欄で、1年生の作文を紹介しました。その中に、

「もっと学校のこと、たくさん、くわしく知りたいです。」とありました。

本校1年生のみなさんも、臨時休校で、校歌は入学式で一度耳にしただけではないかと思いました。

そこで、東小にならって、本校ホームページのトップにも校歌を紹介したところです。

★校歌音源 ☞usibukahigasichu_kouka.mp3

鶴長研治さん作詞、八木孝さん補作詞、久保田つとむさん作曲です。

私は八木先生にもご縁があり、熊本市内に勤務していた頃に、特に造詣の深い俳句や詩歌の指導について直接教えていただいたことがあり、懐かしく思いました。

本校の校歌は、赴任して初めて聴いた時に、二番で調子が変わり、ワルツ?みたいになってすごいいい校歌だと思いました。

このホームページや学校だよりのタイトル「東天高く 藍より青く」はこの校歌の歌詞から取っています。

一番の出だしは、

東天高く六郎次 緑に萌える権現の

で始まり、六郎次と権現の二つの故郷の山が登場します。

東小校歌にも一番に権現山、六郎次は二番に登場します。

ふと気づきましたが、校歌には山が歌われることが多いのかな、と思って、調べてみました。

たとえば、深海中校歌は、

南の風に光呼ぶ 希望のしるし六郎次の

久玉中校歌は、

緑したたる 権現の かの山々を仰ぎつつ

久玉小校歌では、

権現山の 空高く 五色の虹の 立つところ

深海小校歌では、

緑に映える 六郎次 望みのたかね 仰ぎつつ

と、やはり権現山と六郎次山はいわゆる「テッパン」本校校区を歌うには、欠かせないようです。

さらに

内之原小校歌では、

浅海山朝日に映えて 水清し 内之原川

とありました。

山之浦小校歌では、山は登場しませんでしたが、

早崎瀬戸の うずしおは さつまの海を のりこえて

と、「さつまの海」が登場して、山之浦のスケールの大きさを感じました。

校歌とは、その学校を育んだ自然や風土、故郷の郷愁をかき立てる感じがします。

本校生徒にも、校歌を思いを込めて歌い、大切にしていってほしいと思います。

「天草郷友会」のホームページでは、天草の各学校の校歌がこのほかにも紹介されています。

音源もアップされていますので、懐かしい子どもたちの歌声を聴くこともできます。

ビューティフル・ネーム

(名前の話のつづき)

名前というと思い出すのは、以前、ゴダイゴといグループが歌った「ビューティフル・ネーム」という歌です。

ゴダイゴは、私の学生時代に人気があった日本のバンドです。

保護者の皆さんはドラマ「西遊記」やアニメ「銀河鉄道999」の主題歌などをお聴きになったこともあるのではないでしょうか(そうとう古いですが)。

英語表記では GODIEGO で、「GO・DIE・GO」、つまり「進んで、たとえ倒れても、また進む」いわば「七転び八起き」のような意味を込めたグループ名だと聞いたことがあります。

さて、「ビューティフル・ネーム」という歌ですが、

今日も子どもたちは 小さな手をひろげて 光とそよ風と友だちを呼んでる

で始まり、

だれかが どこかで 答えてる その子の名前を叫ぶ

名前 それは 燃える生命 ひとつの地球に ひとりずつひとつ

と続きます。

名前は「ひとつの地球に ひとりずつひとつ」であり、その人にとってかけがえのない大切なものだという、歌謡曲?にしては、ちょっと珍しい内容です。

筆者が、わが子に命名した時のことを振り返ると、専用のノートを一冊作って、たくさんの名前の案を練ったのを覚えています。

結局は、百以上も考えた名前の案の中から、二番目に考えついていた名前に決めたのですが、こんな人に成長してほしいという願いや、この子の人生に幸多かれ、という思いを巡らせながら、生まれてくる子どもの名前を考えるのは楽しい時間でした。

そんな経験をしてからは、人の名前には、それぞれの親や家族の願いが込められている大切なものだと、心から思うようになりました。

最近の子どもたちの名前には、パソコンソフトでは簡単には変換できない、凝ったものが多いように思いますが、親御さんや家族の方の願いが込められた大切な名前である点は、今も昔も変わらないだろうと思います。

「ビューティフル・ネーム」の歌詞はこのように続きます。

どの子にも ひとつの生命が光ってる

呼びかけよう 名前を

すばらしい 名前を

子どもたちに限らず、おとな同士でも相手を尊重する第一歩として、その人の大切な名前を大事にして呼びあい、お互いの存在を尊重しあうことから、温かい人間関係も育まれてくるのではないかな、と思ったところでした。

大物と「同じ名前」を生きて

「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを付けたツイートがたくさん投稿されて、話題になりました。

芸能人の方の投稿に対しても、賛否両論があり、「公務員の在り方」「三権分立」だけでなく「SNSと世論」「芸能人の政治に関する発言」などについて、いろいろと論議がされていました。

詳しいことは、社会科で公民を学習する3年生の皆さんは、ぜひ丸山先生に質問してみてください。

ここでは難しいことは控えますが、このことに関連したニュースで、私が「おや」と思った些細なことがありました。

ほんとに些細なことですが、この件に関する法務大臣さんが森雅子(もり まさこ)さんとおっしゃいます。

「それが何か?」ということですが、私と同年配の歌手の「森昌子」さん(花の中3トリオ!「越冬つばめ」はいい歌ですね)と字こそ違え同じ名前なので、最初にニュースでお名前を聞いたときは「おや」と思ってしまいました。

そして、以前、ある新聞で「大物と『同じ名前』を生きて」というコラムを読んだのを思い出しました。

筆者である会社員のWさんの名前は、姓も名もそれぞれを見れば、決して珍しいものではないそうです。

むしろありふれていると言ってもいいくらいなのに、「その姓と名が組み合わさると、日本中の誰もが知っている超大物女性タレントと同じ読み方になる」ということにまつわる話でした。

Wさんは、子どもの頃はその名前が嫌でたまらなかったそうです。

新学期に先生が名前を読み上げるたびに教室に笑いが起こり、クラスメートに名前のことでからかわれるのは日常茶飯事だったといいます。今であれば、いじめだと言われても仕方なかったかもしれません。

しかし、Wさんは生来の明るさを発揮して、やがて名前をネタに笑いを取り続けているうちに、クラスの人気者になったといいます。しかし、さすがに内心は複雑だったそうです。

大人になった今も、大勢の前で名前を呼ばれる可能性のある場所では、つい身構えてしまうとのこと。

たとえば、病院の待合室で「○○○○○さ~ん」とフルネームで呼ばれると、周囲の人たちがあたりをキョロキョロし始めて、身がすくむのだそうです。

しかし、社会人として働き始めてからは、顧客に初対面から名前を覚えてもらえたり、新しい職場にすぐに溶け込めたりするメリットも多いとのことです。

Wさんは、「名前が違っていたら、もっとしおらしいキャラクターで、別の人生を歩んでいたかも知れない」と思ったこともあるそうですが、

「三十年以上もつきあってくれば、この名前をいとおしいと思う気持ちが上回る」と文章は結んでありました。

その気持ちはよくわかりますね。私が高校入試を受けた頃は、合格発表は合格者の氏名が高校の玄関前に張り出され、その日の夕刊にも合格者全員の氏名が高校別に掲載されていました。

私は、大勢の合格者の氏名の中から、自分の名前を見つけると、その名前のところだけが、スポットライトを当てたように光って見えたのを覚えています。

私も自分の名前は大好きなのです。皆さんはどうですか?

(つづく)

もっと学校のこと、たくさん、くわしく知りたいです。

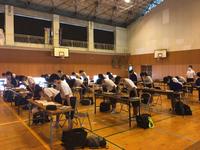

休校から、6月の学校再開に向けて、今週は学年別の登校を行いました。

ソーシャルディスタンスを保ちながら、体育館入口で、手指の消毒、ヘルスカードの提出、健康観察を行いました。

体育館での座席はもちろん、課題を提出する時やトイレに入る時も、

一定の間隔を置いて並びます。

さすが東中生徒です。マスク着用も習慣となり、「新しい生活様式」にもよく対応していました。

体育館で、30分×4コマの教科の授業を受けましたが、

久しぶりの授業、しかも体育館で、なれない場所のせいもあり、生徒たちはずいぶん疲れたようでした。

ご家庭での様子はいかがでしょうか。

さて、登校時に集めたヘルスカードは、養護の西田先生が全員分必ず目を通して、

コメントやアドバイスを書いて、その日のうちに返しています。

先日の登校日、西田先生が見せてくれた、1年生のヘルスカードの感想欄です。

本人の了解を得て、一部ご紹介します。

……休校中だったけど、元気で過ごせました。

頑張ったことは宿題を早く終わらせようと毎日したことです。

休校中で、まだ、学校のことを知れていないから、早く学校に行きたいです。

それから友達と会いたいです。

中学校に入学してまだ、友達や先生方たちと5、6回ぐらいしか会ってないから、

早くみんなに会いたいです。

そして、もっと学校のこと、たくさん、くわしく知りたいです。

少ししか学校に行けてないからさびしいです。……

1年生の率直な気持ちでしょうね。

学校が再開したら、1年生にも東中生としていろいろなことを学ばせてあげたいですねと、

職員室で話をしました。

学校再開が楽しみです。

さて、この欄でもご紹介した「アマビエさま」が校長室にも見えられました。

アマビエさま、疫病退散のため、どうぞよろしくお願いします。

池江璃花子さんの日々

昨日の夕方、「新型コロナ影響 夏の全国高校野球が戦後初の中止決定 」というニュースが報じられていました。

「開催を信じて練習をしてきたのに」「厳しい練習をいっしょに頑張ってきた仲間たちと出たかった」あるいは「今までの時間がムダになってしまった」「夢が消えてしまった」といった高校球児の感想が紹介されていました。

また、「中止は残念だが、野球を通して今を生きる力をつけてほしい」といった城北高校の監督さんの声もありました。

昨日は、「目的と目標」というお話をしましたが、皆さんはどう思われますか。

ところで、水泳の池江璃花子さんが昨年2月からの白血病の闘病を経て、12月には退院され、今年3月には406日ぶりにプールに入られたというニュースがありました。

つい先日は、ウイッグなしの姿でCMに出演されている姿も公開されていました。

専門家によると、パリ五輪を目指すことは十分可能、という話もありました。

東京五輪での活躍を期待されていた一流アスリートの方の病気との闘い、私たちの想像以上に厳しいものでしょう。

先日はNHKで特集番組が放送されました。

「泳がなければ何もないのかな」と一時は思ったという池江さんの言葉。

一方、プールでの練習を再開した日の笑顔。

それらから、アスリートとして「水泳で好記録を出す」「オリンピックで活躍する」という「目標」と、その目標を通した泳ぐことの「目的」が、以前と現在では変わってこられたのではないかと思えました。

池江さんの健闘を祈って応援したいと思います。

あいにく、放送、再放送は終了しています。YouTubeのこの動画はダイジェスト版です。本編はNHKオンデマンドで視聴できるそうです。

ウルトラ警備隊、その目的と目標

“自衛隊に「宇宙作戦隊」発足!

先日(5/18)の朝日新聞の見出しを見つけた私は、「ついにその時が来たか!」と目を見開きました。

われわれ人類は、ついに宇宙からの侵略に立ち向かう時がきたのか、と。

しかし、その記事をよく読んでみると、「人員は約20人で、宇宙ごみ(スペースデブリ)などが人工衛星にぶつかる危険がないかを、レーダーなどで監視することが任務となる。」と続き、どうも私が思ったようなSFの世界のような物語とは違うようでした。

ただ、4月末には、アメリカ国防総省がUFOの映像を公開したことについて、河野防衛大臣が

「自衛隊のパイロットは、今までUFOに遭遇したことはないようだが、万が一、遭遇したときの手順をしっかり定めたい」などと語っていましたので、今後の展開に注目したいところです。

さて、私の世代にとって、SFの世界の◯◯隊といえば、サンダーバードの「国際救助隊」とウルトラセブンの「ウルトラ警備隊」です。(個人的な意見です。)

サンダーバード基地の椰子の木を倒しながら飛び立つサンダーバード2号も、空中で3つの機体に分離するウルトラホーク1号も、私は持っていたのです。

恐縮ですが、サンダーバード2号の出動シーンです。

さらに、ウルトラホーク1号の分離です。

ウルトラ警備隊というと、

地球平和こそが「目的」であって、

怪獣を倒すことは、そのための「目標」に過ぎない、

という「目的」と「目標」を説明するわかりやすいたとえがあります。

目的は、最終的に実現しようとして目指すもの。

目標は、目的に到達する過程で目指すもの。

そこで、目的は抽象的で、目標は目的に比べて具体的になるようです。

目的を達成するためには、まずは目の前にある具体的な目標を着実にクリアしていくことが大切ですが、逆に目先の通過点(目標)にこだわりすぎて、そもそもどこのゴール(目的)を目指して走り始めたのかを忘れてしまってはいけませんね。

生徒の皆さんも、勉強をしなくてはならない目的は何か、今の目標は何なのか、部活を頑張る目的と目標は何だろうと、ちょっと立ち止まって考えてみてはどうでしょう。

フォーカスするとは

知人(昔の教え子です)から教えてもらった、Appleの創業者スティーブ・ジョブズ氏の動画を見ました。

古い動画ではありますが、1997年の世界開発者会議で質問に答える様子が、YouTubeで公開されているのです。

ジョブズ氏は、一人の聴衆(研究開発者)から「OpenDocはどうしたのか?」と聞かれます。

OpenDocとは、研究開発に取り組んだものの、残念ながら普及を果たすことができず、廃止することになったAppleの技術です。

質問者はその開発チームの関係者のようです。多くの聴衆の前で、ちょっと意地悪な質問だったのかもしれません。

それに対して、ジョブズ氏は次のように答えました。

Appleは数年間苦しんできた。

ひどい管理だったと言わざるを得ない。

研究者たちはそれぞれ様々な方向に(バラバラに)向かっていたため、成果はその足し算にも満たなかった。

そこで、私は基本的な方向性を決めなければならなかった。

小さく見ると意味があっても、大きく見ると意味がないものがたくさんあったんだ。

最も難しいのは、フォーカスする(焦点を合わせる)ことなんだけど、

ふつうフォーカスするということは、YESと言うことだと思うよね。

しかし、違うんだ。

フォーカスするとは、NOと言うことなんだ。

「いや、だめだ。ノーだ」と言わなくちゃいけないんだ。

(Webサイト スティーブ・ジョブズ「焦点を合わせるということは「ノー」ということだ。その結果本当にすごいプロダクトが生まれるんだ」、スティーブ・ジョブズ「フォーカスとはNOということ」 から要約・引用)

何かを進める際の「選択と集中」を、ジョブズ流に語られているのだと思いました。

本校では、学校再開に向けての準備の段階としての登校、授業を今日から始めます。

見通しが付きにくく、いろいろな判断が求められる昨今、参考になる言葉でした。

比較的短い動画です。なにより、ジョブズ氏が自分の言葉を大切にして話している様子がよく分かります。興味がおありでしたら、ご覧になってみてください。

(YouTube 約2分8秒)

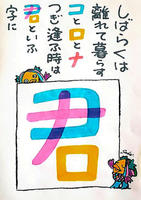

『コ』と『ロ』と『ナ』と『君』

「『人』という字は、人と人が支え合ってできているのです」

とは、懐かしい?昔のドラマ金八先生の名言です。

他にもたとえば、夢を「口」にして「十」回、唱えると「叶」う。

どんなに「辛」くても、あとひと(一)頑張り足せば、「幸」せになる。

など、漢字の形についてのいい話?はいくつかありますね。

さて、また目に止まった新聞記事(5/11朝日新聞)から、ある短歌(五七五七七にまつわる話です。

その短歌とは、

しばらくは 離れて暮らす 『コ』と『ロ』と『ナ』 つぎ逢ふ時は 『君』といふ字に

です。

以下、一部記事を引用します。

……新型コロナウイルスの影響で大切な人と会えないつらさや未来への希望をつづった「短歌」が先日、ネット上で話題になった。

作者は、大阪府内の百貨店で宣伝や広報を担当しながら、似顔絵を中心としたイラストを描いているタナカサダユキさん(56)だ。

君という文字の中に「コ」「ロ」「ナ」を見つけたのは、母の付き添いで行った病院の待合室。母がMRI検査を受けている間、新型コロナウイルスに関連する貼り紙を眺めていて、ハッと気づいた。「昔から文字遊びや回文が好きなんです。帰りのタクシーの中で、この気づきをもとに川柳や短歌をつくれるんじゃないかと考え始めました」

五七五七七に合わせるべく、コロナをコとロとナと分けた結果、ソーシャルディスタンシング(社会的距離をとる行動)も表現することができた。……

いかがですか。たいへんな毎日の中で、小さな気づきから心のホッとする短歌ができたのですね。SNSでは、たくさんの反響があり、作者の方も元気が出たそうです。

さて、以前の東輪会で、学習委員会主催の学習クイズ大会が行われた時のことを思い出しました。

その時に、先生チームも苦しんだ難問に、

「幸」という字に二本の棒を加えて、別の漢字にしなさい。

という問題がありました。

正解はこのホームページの記事をご覧ください。

また、東輪会を再開したら、楽しいレクリエーションを行いましょう!

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

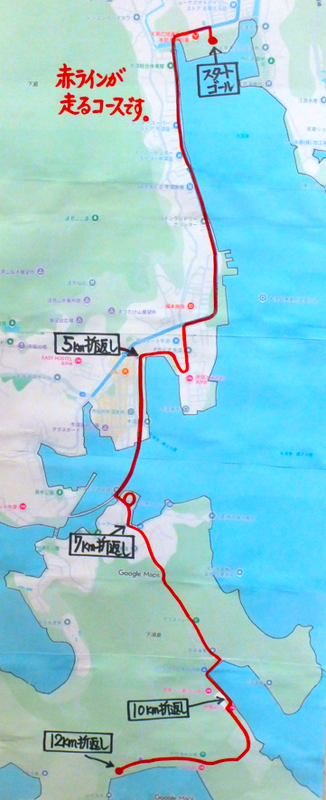

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

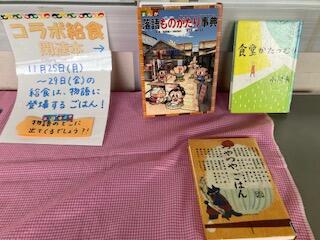

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29