校長室ブログ 今日の東天

大きいカブトムシはなぜ大きいか

「昆虫すごいぜ!」からスズムシのことなどを考えていましたら、

次のような記事を目にしました。

カブトムシの「大きさ」あんなにも差が出る理由 (2020年08月22日 東洋経済オンライン)

カブトムシといえば、私も早朝にラジオ体操に行く前に友だちと夢中になって探したものものです。

この記事によると

「カブトムシといえば、とくに体が大きくて立派なものが人気です。

でも、ときどき、とても体の小さなカブトムシも見かけます。

じつは、このカブトムシは、大きなカブトムシより後に生まれたから小さいわけではないのです。

この小さなカブトムシには、どんなにエサをたくさん与えても、体が大きくなることはありません。

成虫になってしまうと、その後、どれだけエサをたくさん食べても、もう大きくなることはないのです。」

では、どうして体の大きなカブトムシと小さなカブトムシがいるかというと、生まれつきの何かの理由とかではなく、

「幼虫の時期の意味が隠されている」というのです。

昆虫の成虫は羽を持っているのに、幼虫はまったく違った姿をしています。

美しいチョウも、幼虫の頃はイモムシ、トンボは水の中でヤゴとして生活し、セミも土の中で長く過ごしますね。

「幼虫の時期の意味」とはなんでしょう。記事は続きます。

「カブトムシの体の大きさは、幼虫のときに食べたエサの量で決まるのです。

とにかく、幼虫であるうちに、たくさん食べることが大切です。

エサをたくさん食べた幼虫が、大きく成長し、大きなカブトムシとなります。

からだが大きいことは、成虫になって樹液をめぐって争うときなどに、圧倒的に有利です。

しっかりとした幼虫時代を過ごしたものだけが、しっかりとした成虫になることができるのです。」

これを中学生に当てはめるのは少々乱暴かもしれませんが、

中学生をまだ「幼虫」にたとえると、

今のうちに心の栄養をたくさん取ることが、

やがて「成虫」(社会人)となって羽ばたく時の差になるのかなと思いました。

猛暑が続いていますが、授業が始まり、体育大会に向けた取組も軌道に乗ってきました。

今年は特に大変なことも多いかと思いますが、

積極的にいろいろなことを経験して、

心の栄養を蓄えましょう。

大和田常務「昆虫すごいぜ!」からの…スズムシの話

昨日のドラマ「半沢直樹」の関連で、

劇中に登場する、大和田常務さんをご存知でしょうか。

「顔芸」とも言われる、豊かな?表情で、ドラマを盛り上げていますね。

その大和田常務さんを演じている、香川照之さんは、東大出身でユニークな方のようですが、

ボクシングや昆虫が大好きだそうです。

彼が出演される、Eテレの「昆虫すごいぜ!」という番組も何度か見たことがあります。

昆虫に関する知識もすごいですが、なんといってもその熱意がすごいですね。

語り口や昆虫を探して捕まえる時の「熱」が、とにかく笑ってしまうぐらいすごくて、

うらやましくなるほどです。

私は昆虫はどちらかというと苦手ですが、

それでも小学生の頃にスズムシを飼育するのが流行っていて、私も飼っていたことがありました。

晩夏から秋にかけて、夜になると、リーン、リーンという鳴き声が、

蚊帳をつった(!)部屋に響いて、涼やかだった思い出があります。

50年経った現在では、熱帯夜続きで、熱中症予防のために

朝までエアコンが切れませんが、昔は窓からの夜風と虫の鳴き声で

涼が取れたのでした。

皆さんもスズムシの涼やかな鳴き声で、暑さを少しでも和らげてください。

(虫の話は明日につづく)

その人の自信と誇りは「 」でわかる

始業式で話したことのつづきです。

先日のドラマ「半沢直樹」第5話で、このようなセリフがありました。

半沢「倒産する会社は、社外の人にあいさつをしなくなっていく。

会社に対する自信と誇りがなくなるからだ」

「しかし、ここは違う。

従業員もみんな自分たちの仕事にプライドを持っている。

それは大きな強みだ」

ビデオクリップ→半沢直樹 その人の自信と誇りは「あいさつ」でわかる(2020/8/21)

社員が自分の会社や仕事に自信や誇りを持っていない会社からは、決して良い仕事は生まれないからでしょう。

生徒の皆さんも、

東中生としての「自信と誇り」を、

一人一人の「あいさつ」で表現してくれることを期待します。

運がよくなる方法

今回の始業式は、放送で行いました。

そこで生徒たちに話した内容です。

「運のいい人」とは

困ったときに他の人が助けてくれたり、

元気のないときに励ましてくれたり、

夢に向かって頑張っているときに、後押ししてくれたりする、

サポーターが多い人が「運のいい人」です。

「運がよくなる方法」とは

では、生徒の皆さんに「運のよくなる方法」を教えます。

誰でも今日からできる方法です。

それは「あいさつをする」ということです。

以前「別にいいじゃないか。あいさつぐらいどうでも」と言った人がいて、私はとても残念でした。

たしかにあいさつはちょっとしたことです。

しかし、そのちょっとしたことができないあなたは何でしょうか。

ちょっとしたこともできない人に、大きなことはできないし、

応援してくれる人も増えないのではないでしょうか。

あいさつをすると運がよくなる理由

理由は二つです。

まず、あいさつをすると、相手にいい印象を与えます。

他の人から「いい感じの人だな。話しかけてみようかな、話を聞いてみようかな」と思われます。

一方、あいさつをしない人は、「この人は不機嫌なのかな、こっちまで気持ちよくないな」と思われてしまいます。

次に、あいさつをする人は、相手に「自分のことを認めてくれているな。こちらもこの人のことを認めていこう」と思われます。

それに対して、あいさつをしない人は「この人は自分のことを無視しているな、じゃあ自分はもう関わらないでいいな」と思われます。

これらの小さな積み重ねが、その人の「運」に影響していくのです。

人一人の力は限界があります。授業も、体育大会も、部活動もいっしょです。

あいさつから、人と人とのつながりがスタートし、あなたのサポーターが増えていきます。

そして、サポーターがたくさんできた人が運のいい人です。

あいさつの仕方で大事な三つのこと

しかし、あいさつの仕方に大事なことが三つあるので、気をつけてください。

一つ目は、明るいあいさつをすることです。

聞こえないあいさつや逆に怒鳴るようなあいさつでは、運はよくなりません。

あいさつした方もされた方も気持ちが明るくなるようなあいさつでないとだめです。

二つ目は、先にあいさつをすることです。

相手から先にあいさつをされてから返す、受け身のあいさつでは効果は薄いです。

こちらから先にあいさつをしましょう。

三つ目は、誰にでも何度でもあいさつすることです。

自分の利益になりそうな人だけにあいさつをしていても運はよくなりません。

学校のお客さん、地域の方等、誰にでも何度でもあいさつしましょう。

いかがでしょうか。各ご家庭でも、もう一度「あいさつ」について話をされてみてください。

1学期、離れていても、私に気付いて「先に」「明るく」あいさつしてくれた1年生の姿です。

2学期のスタートに当たって

2学期のスタートに当たって、皆さんに再度次のことをお伝えします。

どれも今年度本校で大切にしていることです。

1 命と人権より大事なものはない

本校の基本方針中の基本です。

新型コロナウイルスは、この2つを脅かすかも知れません。

しかし、私たちは今までどおり、身体も心もコロナに負けません。

全生徒、全職員が協力して感染拡大防止に努めるとともに、感染症への不安やおそれ、偏見や差別などに負けません。

雨が降ったら、傘をさして歩いていくしかありません。

2 縦糸を張り、横糸をつなぐ

みんなで協力して「縦糸を張り(ルールや規律を守り)」、

その次に「横糸をつなぐ(人間関係づくりを深める)」。

この縦糸と横糸で「なりたい自分」「なくてはならない人」という織物を織り上げていきます。

3 気づき・考え・実行する

東中生得意の「気づき・考え・実行する」生活をさらに進めていきます。

授業、生徒会活動、学校行事、部活動などいろいろな場面で生徒たちが活躍することで、本校卒業後も、どこでも通用する人間力を身に付けていきます。

保護者、地域の皆さん、2学期も牛深東中に応援をよろしくお願いします。

(夏休み 部活動を頑張る生徒たちの様子から)

1年国語「言葉を集めよう」から

1年生の国語の教材で「言葉を集めよう」という教材があります。

先日、東小の時の担任だった田中先生、田﨑校長先生がお見えになったときに、

1年生のその授業を見ていただきました。

「好きな食べ物」について思考ツール「ウェビング」を使って多角的に言葉を集め、

その食べ物の紹介文を書くという学習でした。

みんな熱心に取り組み、読んでみるとおもしろい作文がいくつも誕生していました。

その中から、吉田康成くんの作文を紹介します。

「私の好きなカレーライスは、具がゴロゴロしていて、スパイスのきいた、甘辛い味です。

香ばしくて、鼻がピリピリします。

食べてみると、野菜やお肉の食感に、甘辛いルーの味がからみ合って、

口の中にスパイシーな香りが広がります。」

いかがですか。

味覚、食感、嗅覚などフル動員して、カレーのおいしさが伝わってきますね。

ゴロゴロ、ピリピリといった擬態語も効果的に使われています。

他にも優秀作がたくさんありましたが、松山菜央さんの作文をもとに、私が作文をリライトしてみました。

「うちのお母さんがね、好きな食べ物があるんだけど、その食べ物の名前を忘れたと言ってるの」

「そう、じゃあ、どんな食べ物って言ってるか、特徴を聞かせてくれる?」

「お母さんが言うにはね、ところどころからリンゴが見えるって言うの」

「?リンゴが見える?どんな食べ物だろう。もう少し教えてくれる?」

「それでね、手のひらサイズでかわいいって言うのよ」

「そう。わかった。それってアップルパイよ。

アップルパイは手のひらにのるぐらいのかわいいサイズで、

ところどころから中のリンゴが顔をのぞかせていて、それがおいしそうなのよ。

それって、アップルパイよ」

「でもね、うちのお母さんが言うにはね、その食べ物はあんまり、においがしないって言うの」

「あ~、じゃあ、アップルパイじゃないか。

アップルパイはとても香ばしい香りと甘い香りが鼻を通ってくるものね。

その香りがたまらないのよ。じゃあ、ちがうかな」

「そしてね、お母さんが言うには、その食べ物は外はサクサク、中はとろりとしてるって言うのよ」

「それなら、アップルパイよ!

アップルパイは一口食べると、外はサクサク、中はとろりとして、食感が楽しめて、

それはそれはおいしいもの。

まちがいないわ。それって、きっとアップルパイよ」

「そうかな~。でも、お母さんが言うにはね、

リンゴがシャキシャキで、みずみずしくて甘いから、とても、はまる味だって言うんだけど」

「それって、絶対アップルパイね。決まりだわ」

原作者の松山さん、いかがだったでしょうか。

原作が素晴らしかったので、リライトしてみても楽しかったです。

私の今回のリライトは別としても、文章表現をいろいろ工夫してみるのも楽しいかも知れません。

夏休みの宿題の作文でもチャレンジして、松下先生をあっと驚かせてみてはどうでしょう。

皆さん、元気で、よい夏休みを。

努力の上に辛抱という棒を立てる(2)

(つづき)

※※※『一流たちの金言』(致知出版社)から転載

桂小金治さんの言葉

「一歩抜きん出るには努力の上に辛抱という棒を立てるんだよ。

この棒に花が咲くんだ」と。

その言葉に触発されて僕は来る日も来る日も練習を続けました。

そうやって何とかメロディーが奏でられるようになったんです。

草笛が吹けるようになった日、さっそく親父の前で披露しました。

得意満面の僕を見て親父は言いました。

「偉そうな顔するなよ。

何か一つのことができるようになった時、自分一人の手柄と思うな。

世間の皆様のお力添えと感謝しなさい。

錐(きり)だってそうじゃないか。

片手で錐は揉めぬ」

努力することに加えて、

人様への感謝の気持ちが生きていく上でどれだけ大切かということを、この時、親父に気づかせてもらったんです。

翌朝、目を覚ましたら枕元に新聞紙に包んだ細長いものがある。

開けて見たらハーモニカでした。

喜び勇んで親父のところに駆けつけると、

「努力の上の辛抱を立てたんだろう。

花が咲くのは当たりめえだよ」

子ども心にこんなに嬉しい言葉はありません。

あまりに嬉しいものだかち、お袋にも話したんです。

するとお袋は

「ハーモニカは3日も前に買ってあったんだよ。

お父ちゃんが言っていた。

あの子はきっと草笛が吹けるようになるからってね」

僕の目から大粒の涙が流れ落ちました。

いまでもこの時の心の震えるような感動は、色あせることなく心に鮮明に焼きついています。

※※※転載ここまで

とても昭和の雰囲気があふれるお話ですが、

お父さんの厳しい中に暖かい親心、

特に「何か一つのことができるようになった時、自分一人の手柄と思うな。

世間の皆様のお力添えと感謝しなさい。

錐(きり)だってそうじゃないか。片手で錐は揉めぬ」

という言葉が印象に残りました。

桂小金治さんは、2014年11月にお亡くなりになっていますが、

当時のニュース記事にこんなものがありました。

………「東京の父」と呼び慕っていた歌手藤井フミヤ(52)が参列し

「お見舞いに行ってもダジャレばかり言っていたから、大丈夫だと思っていたので残念」と沈痛な面持ち。

11日の葬儀・告別式では弔辞を読む予定で

「(藤井のヒット曲)TRUE LOVEを草笛で吹いてくれたことを思い出す」と話した。………

晩年まで草笛はお得意だったようです。

努力の上に辛抱という棒を立てる(1)

『一流たちの金言』(致知出版社)に、

昭和時代にワイドショーの司会などで活躍された、桂小金治さんの言葉が掲載されていました。

長くなりますが、転載させていただきます。

※※※以下転載

10歳の頃、僕にとって忘れられない出来事があります。

ある日、友達の家に行ったらハーモニカがあって、吹いてみたらすごく上手に演奏できたんです。

無理だと知りつつも、家に帰ってハーモニカを買ってくれと親父にせがんでみた。

すると親父は、「いい音ならこれで出せ」と神棚の榊(さかき)の葉を1枚取って、それで「ふるさと」を吹いたんです。

あまりの音色のよさに僕は思わず聞き惚れてしまった。

もちろん、親父は吹き方など教えてはくれません。

「俺にできておまえにできないわけがない」

そう言われて学校の行き帰り、葉っぱをむしっては一人で草笛を練習しました。

だけど、どんなに頑張ってみても一向に音は出ない。

諦めて数日でやめてしまいました。

これを知った親父がある日、

「おまえ悔しくないのか。

俺は吹けるがおまえは吹けない。

おまえは俺に負けたんだぞ」

と僕を一喝しました。続けて

「一念発起は誰でもする。

実行、努力までならみんなする。

そこでやめたらドングリの背比べで終わりなんだ。

一歩抜きん出るには努力の上に辛抱という棒を立てるんだよ。

この棒に花が咲くんだ」

と。その言葉に触発されて僕は来る日も来る日も練習を続けました。

(つづく)

車の運転で重要なこと

私は車の運転免許は、教員になってから、亀川の天草自動車学校で、夏休みに取りました。

毎回食堂で食べたチャンポンが美味しかったのを、よく覚えています。

さて、車の運転では、何が重要でしょうか。

皆さんなら、何と答えられますか。

Aさん「それはもちろん、アクセルの踏み方ですね。

スピードが出ないと運転になりません。」

Bさん「それはもちろん、ブレーキの踏み方ですね。

ブレーキを適切に踏まないと、事故につながります。また、変則的なブレーキのかけ方は、車酔いの元ですよ」

Cさん「それはもちろん、視野の広さ、視線の配り方ですね。

運転するときは、実に多くのものを見る必要があります。

前方の車、対向車、自転車、歩道の歩行者、信号、交通標識、後方の車、バックミラー、サイドミラー、スピードメーターなど各種メーター。

たくさん目配りをして情報を得ないと運転はできません」

Dさん「それはもちろん、交通安全意識とマナーですね。

あおり運転を見てください。

どんなに運転技術を持っていても、公共の場を運転するという意識が低ければ、周囲に迷惑をかけてしまい、危険です」

Eさん「それはもちろん、目的地を決めていることです。

安全に決めた時間までに目的地に着くことが、運転のおおもとの意義ですからね。

目的地が決まってこそ、運転の全てが意味を持ちます。安全によりスムーズに目的地に着こうという気持ちになるのです。

あなたは、目的地が決められないまま、車のエンジンをスタートさせますか」

どの意見も一理ありますし、一つには決められないでしょうが、私は、Eさんの意見がなるほどと思いました。

自動運転の技術が進化していますが、目的地だけは、運転するあなたが決めなくてはなりません。

日頃の生活でも、

スピードを重視する

自分の気持ちを抑制してコントロールする

視野を広く持って情報を集め、周囲の状況を考える

マナーを守り迷惑をかけない

など、どれも大切でしょうが、

「何のため」という目的を定めておく、というのも重要だと思います。

昨日は3年生の高校説明会でした。

3年生の皆さんは中体連の代替大会を終え、夏休みを前にして、進路について真剣に考える時期になりましたね。

エンジンをかけて、周囲を見て、アクセルを踏む前に

目的地についてじっくり考えたり、家族の方と話し合うことも大切ではないでしょうか。

笑顔にまつわる3つの話題

今日は、笑顔にまつわる3つの話題をお送りします。

まず、名著「人を動かす」のデール・カーネギーの「笑顔による10の効力」です。

………

1 元手がいらない、しかも利益は莫大。

2 与えても減らず、与えられた者は豊かになる。

こういったことは、以前、マクドナルドのCM「笑顔0円」に通じるように思えます。

3 一瞬見せれば、その記憶は永久に続くことがある。

4 どんな金持ちでも、これなしでは暮らせない。

5 どんな貧乏人も、これによって豊かになる。

6 家庭に幸福を、商売に善意をもたらす友情の愛の言葉。

7 疲れた者にとっては休養、失意の人にとっては光明。

8 悲しむ者にとっては太陽、悩める者にとっては自然の解毒剤となる。

9 買うことも、強要することも、盗むこともできない。

10 無償で与えて、はじめて値打ちが出る

………

カーネギーさんは、人間関係を豊かに、円滑にするための笑顔を大切に、と言われています。

2つめの話は、ツイッターで目にした、次のような記事です。

………星稜高校野球部の強メンタルの作り方

「3秒後笑顔ルール」

「ミスなどがあった時に落ち込んだり後悔してもしたりしてもいいが

3秒後には一旦笑顔になってみる」というルールです。………

これは、「一次感情を否定しない」「まずは形だけでも(笑顔)整え、脳を騙す」ことで、メンタルを強くしていくというものだそうです。

3つ目は、あるブログで読んだ記事です。

以下引用※※※

………「3秒の思いやりと1秒の笑顔」

今日、配達の帰り道の交差点で私は右折しようと思ったのですが、次から次へと車が来てなかなか曲がれず、車が途切れるのをじっと待っていました。

すると、ダンプの運転手さんがピカピカッとパッシングしてスピードをゆるめ、

私を右折させてくれました。あきらめていた私は嬉しくて 曲がりながら笑顔でペコリ。

そのあと 私は思いました...

信号が赤になって止まるわけでもなく、

目の前の車を右折させてあげるには、

ほんの3秒ほどブレーキを踏み、スピードを落とせばいいだけのこと。

でもなかなかそれができない。

気持ちがイライラしていたり、急いでるときは さらさらする気も起こらない。

でも ほんの3秒の思いやりで 交通がスムーズになったり 相手の気持ちをほっこりさせてあげることができるんです。

そしてその思いやりを当たり前のように知らん顔して曲がらずに

1秒、感謝の気持ちで微笑みながら頭を下げることができたら 、

お互いが気持ち良い気分で運転できると...

簡単にできそうでなかなかできない この 『3秒の思いやりと1秒の笑顔』

もちろん世界中でやっている人はたくさんいるとは思いますが

私もいつも頭の隅の引き出しに入れておこうと思います。………

※※※引用終わり

以上、笑顔にまつわる3つの話題でした。

1学期もあとわずか。あまび笑さまと笑顔で過ごしたいと思いました。

↓最後に、ネットでお見かけした笑顔の写真をお借りしました。

君が偉大で特別な理由

私は、映画やドラマで、「法廷もの」と言われるものをよく見ます。

以前見たことのある法廷ものの映画で、「リーガル・マインド」という洋画がありました。

その中で、主人公の女性弁護士に、先輩の老弁護士がこう言う場面があります。

「君は偉大な人間で特別な存在だ。

だがそれは君が考える理由、つまり、君が偉大な弁護士で勝訴を量産するからではない」

主人公は聞き返します。

「私の何が偉大なの?」

すると老弁護士は

「自分で気づかなきゃダメだ」

とだけ答えるのです。

この場面を思い出したのは、

今朝のテレビで元マラソン選手の高橋尚子さんが、桂文珍さんと対談されているのを見たからです。

高橋尚子さんといえば、シドニー五輪の金メダリストで、ご存知の方も多いと思います。

今朝のテレビでも、選手時代の練習について話されていましたが、

毎日42.195キロを走り、その後「遊び」で10キロを走っていたとか、

土曜日は朝50キロを走って、午後に30キロ走っていたとか、

毎日腹筋は1000回とか、

すごい練習量について笑って話しておられました。

「腹筋1000回」に驚く文珍さんに、

「朝、顔を洗って、歯を磨いても、だれもすごいって言いませんよね。

顔を洗って、歯を磨いて、腹筋1000回。

毎朝の習慣になれば、すごいことではないんですよ」

とおっしゃっていて、文珍さんはさらに絶句されていました。

実は高橋さんは4年前、私の前任校に来校されたことがあり、直接お目にかかりました。

その時の詳細については、他の機会に譲りますが、

私の印象に残っているのは、その笑顔と謙虚さでした。

当時、えなりくんと某大型電機店のcmに出演しておられましたので、

私は「この町にも◯◯電機がありますよ」などと失礼なことを言った覚えがあります。

高橋さんは笑っておられました。

学校の玄関を出られる時には、膝をついて、全員分のスリッパを片付けたりされました。

世界でも一流のスポーツ選手の方も、その競技人生で何を得たかによって

引退後の歩みが違うんだろうなと思ったことでした。

高橋さんは、自身の栄光をひけらかすことも全くなく、

生徒や集まった地域の方を元気づけてくださいました。

話は飛躍するかもしれませんが、

部活動も引退した後、ユニフォームを脱いだ後の生活が大切ではないかと思います。

さて、冒頭の映画の話ですが、ラストに近い場面で、

老弁護士が主人公にもう一度尋ねます。

「気づいたか?君が偉大で特別な理由」

すると主人公はこう答えます。

「まだ考え中よ。

…ひょっとしたら諦めないことかも」

だまされません

以前、

「この話がおかしいのが分からない人は、他人にだまされやすいので、一度自分の頭で考えてみましょう」

という記事があり、気軽に読んでみました。

次のような話です。

3人の男がホテルに入りました。

ホテルの主人が、1泊30,000円の部屋が空いていると言いました。

3人は10,000円ずつ割り勘で払って泊まることにしました。

ところが翌朝、ホテルの主人は、本当は部屋代が2万5000円だったと気がつき、

余計に請求してしまった分を返すようにと、ボーイに5000円渡しました。

しかし、このボーイは2000円をネコババしてしまい、3人のお客に1000円ずつ返しました。

さて、整理してみましょう。

3人の男は結局、部屋代を9000円ずつ出したこととなりましたね。

計2万7000円払ったことになります。

それに、従業員がくすねた2000円を足すと29000円。

あれ?あとの1000円はどこにいってしまったのでしょうか。

という小話?ですが、私は真剣に考えて、意味が分からなくなりました。

家族にこの話をしてみると、

「なんでこんなのが分からないの?」

と言われてしまいました。

私も歳のせいか、論理的に考えるのが苦手になってきてしまいました。

皆さんはお分かりですか。

ハドソン川の機長さん

昨日のアンラッキーとラッキーの話から思い立って、

トム・ハンクス主演の映画「ハドソン川の奇跡」を見直しました。

クリント・イーストウッド監督の作品で、ご覧になった方も多いでしょう。

飛行機の予期せぬ事故はアンラッキーですが、ハドソン川に不時着して全員無事だったのはラッキーだということで見ようと思ったのですが、もちろんそんな簡単は話ではありません。

実際の航空機事故を題材とした映画で、イーストウッド監督らしく、人間の光と影を深く描いています。

トム・ハンクス扮する機長さんの判断と操縦のシーンは、映画中に2回出てきますが、

1回目はハラハラ、2回目は惚れ惚れする仕掛けになっていました。

また、エンドロールの後に実際の機長さんと乗客さんたちが再会する場面がありますが、そこだけでも改めて感動しました。

この映画を見るのは2度目でしたが、機長さんのリーダーシップについて考えさせられました。

リーダーシップについて、F・コヴィーの「7つの習慣」から、いくつかの言葉を引用します。

……効果的なリーダーシップのないマネジメントは、ある人の言葉を借りれば「タイタニック号のデッキで椅子を片づけるようなもの」である。

……リーダーとは、目的地に向かうジャングルの中で一番高い木にのぼり、全体を見渡し、「このジャングルは違うぞ」と叫ぶ人である。しかし、仕事に追われて能力を重視する生産者やマネジャーたちがその声を耳にして示す反応とは「黙ってろ。順調に進んでいるんだから」というようなものである。

また、同じく「7つの習慣」から「主体性」について。

……幸も不幸もいずれも主体的な選択の結果にすぎない。わたしたちは、幸せになると決めて、コントロールできない要因を受け入れて、コントロールできるものに努力を集中させることができるのだ。

トム・ハンクスはこの上なく追いつめられた状況の中で、「川に不時着する」という選択をして、集中しました。

これは、私は生徒たちには、「傘をさして行こう」と話しています。

……人は変わらざる中心がなければ、変化に耐えることができない。変化に対応する能力を高めるには、自分は誰なのか、何を大切にしているのかを明確に意識することである。

本校ではこれからもいつも変わらず「気づき・考え・実行する」を中心にしていきたいと思っています。

なんて日だ!アンラッキーとラッキー

今朝は油断していたのか、ちょっとした軽率さで、コンタクトを装着しそこない、レンズを落としていました。

「なんて日だ!」

軽率さをちょっと後悔して探しますが、簡単には見つからない。

そもそも、片方の眼にはコンタクトが入っているので、探しにくいわけです。

洗面の流し、床、シャツなど探しても探しても見つからない。

徐々にイライラしてきたりして、

予定を変更してコンタクトを作りに行かなくてはならないか?

費用はいくらぐらいかかるかな?

前回作ったのはいつごろだったっけ。

まだ1年しか経ってないな。

など、思っただけでストレスになってきそうです。

そうしていたら、レンズが見つかりました。

ふと、鏡を見たら、あったのです。

私の左のほっぺたに、貼り付いていました。

ラッキー!

洗浄して、今度は注意深く装着して事なきを得ました。

両眼でスッキリ物が見えることの快適さ!

「今日は、なんてラッキーな日だ!」

今日はアンラッキーか、ラッキーか。

人生は紙一重でしょうか。不思議な感じがしました。

虹は何色

降りつもる雪 雪 雪また雪よ

津軽には七つの雪が降るとか

こな雪つぶ雪わた雪ざらめ雪

みず雪かた雪春待つ氷雪

これは、昔私がカラオケで愛唱していた、新沼謙治さんの「津軽恋女」という歌のサビの歌詞です。

日本語にもいろいろな雪を表現した言葉がありますね。

この「七つの雪」の言葉もそれぞれ情感があっていいですね。

たしか以前、国語の教材で読んだと思うのですが、極冠の地で暮らすイヌイットの人たちは、

住む土地の自然環境や生活の必要上、暮らしに身近な「雪」を表す言葉が20かそれ以上あるという話を読みました。

ちょっと調べてみたら、諸説あるようですが、たとえば、

「降雪=カニク」「溶かして水にする雪=アニウ」「積雪=アプト」「きめ細やかな雪=プカク」「吹雪=ペエヘトク」「切り出した雪塊=アウヴェク」などです。(参考:エスキモーの雪の名前は何種類?)

といった具合です。

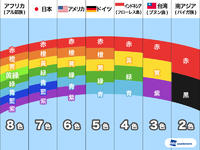

先日、「7色の光が織りなす『虹』 国によって見え方が違う?」(ウェザーニュース)という記事を読み、驚きました。

「虹の色は?」と聞かれたら、皆さんどう答えられますか。

私は迷わず7色と答えると思います。

しかし、「虹の色は?」と聞かれたら、「赤と黒の2色」(?!)と答える民族がいるそうです。

(7色というのは、万有引力の法則で有名なニュートンの考え方に過ぎないそうです。)

どういうことかというと、

(ウェザーニュース より)

2色と答えるのは、南アジアのバイガ族ですが、8色と答えるアフリカの部族もあれば、

アメリカの人は6色、ドイツでは5色と答えるそうです。

私は、虹の7色の並び(赤・橙・黃・緑・青・藍・紫)まで学校で習ったので、

てっきりこれは世界共通の科学的な事実と思い込んでいました。

そうではないことを知って、びっくりしました。

しかし、ちょっと待てよ。地球上に現れる虹は、どれも同じ色のはずです。

ウェザーニュースによると、

「……例えば、虹を2色としているバイガ族は、明るい色(赤や黃など暖色系)を赤、暗い色(青や紫など寒色系)を黒とザックリ分けているようです。

同じ色を見ていても、その色を表現する言葉があるのか、ないのかで、虹の色数も変わってくるということです。……」

同じ色を見ていても、その色を表す言葉を持たないと、色の多さに気付かないということでしょうか。

このような話になりましたのも、歳を取ったせいでしょうか、年下の人たちの言葉、特に語彙の少なさが気になることがあるからです。

とびきりおいしいものを食べても「やばい」、財布を落としても「やばい」。

遅刻しそうになっても「あせった」、不意にスマホが鳴っても「あせった」。

自転車がパンクしても「まじか」、宝くじが当たっても「まじか」。

短い言葉で言うのも面倒なときは絵文字かスタンプで済ますことも、あるのではないでしょうか。

言葉、語彙を増やすことは考えの深さや感性の豊かさ、ひいてはその人の人間味につながるのではないかと思います。

紐育の英国人とは

昨日のこの欄で、スマホの着信音のことに触れましたが、いろいろ反響がありました。

そこで?今日も着信音の話題ですが、

しばらく前までの着信音は、

ディズニーランドのスプラッシュ・マウンテンのテーマ曲、「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」にしていました。

元気のいい明るい曲です(CMや「バナナマンのせっかくグルメ」にも登場します)。

その次は、スティングというイギリスの歌手が歌う、「Englishman in New York」という曲にしました。直訳すると「ニューヨークのイギリス人」というタイトルで、何を言いたいのか、よくわかりませんね。

この曲は最初、あるお笑い芸人さんが「あるある言いたい〜」と歌うネタで替え歌として採用されていたのを見て知ったのでした。

元になる歌を何回か聴いているうちに、好んで聴くようになって、着信音にしてみたのですが、あまり知っている人はいないみたいでした。

その「Englishman in New York」のある一節が特に気に入っていて、どんな歌詞かというと、

Be yourself,no matter what they say.

というフレーズです。

このフレーズが曲の最後に何回も繰り返しされるのですが、直訳すると

「誰が何と言おうと、自分らしくあることだ」

という意味のようです。

ここが気に入っています。

歌詞になると、日本語で「誰が何と言おうと」などとは、歌いにくそうですが、

英語で「no matter what they say」というと、メロディによく合うものです。

皆さんは、どうやって着信音を選んでいらっしゃいますか。

半沢直樹さん

「これ以上足を引っ張るようなら徹底的に戦います。やられたらやり返す、倍返しだ!!覚えておいていただこう」(平成25 年「半沢直樹」第8話から)

ドラマ「半沢直樹」の新シリーズが7年ぶりに始まりました。

私はこれを機に、スマホの着信音を半沢直樹のテーマにしてみました。

(以前に、白い巨塔のテーマにしたこともありました)

私は前シリーズの放送後から、池井戸潤さんの「ロスジェネの逆襲」「銀翼のイカロス」をはじめ半沢直樹シリーズはほぼ全部読みました。

どれも面白いですが、なんといっても、脳裏にテレビドラマのキャストのイメージとかが焼き付いていて、より面白味が増しています。

冒頭の流行語にもなった「倍返しだ」のセリフが人気を呼びました。

ただ、現実として私だったら、せいぜい「半返し」ぐらいしかできないと思いますので、

「やられたら…」ではなく、「やられそうなのに気づいたらなんとかしたい」ぐらいで行きたいと思います。

サインはV

「巨人の星」というTVアニメをご存知でしょうか。

古い作品なので、生徒の皆さんは知らないかもしれません。

1970年前後に流行っていた、いわゆる「スポ根(スポーツ根性の略)もの」の代表作品です。

私は小学校低学年でしたが、毎回テレビにかじりついて見ていました。

ライバルとの対戦の場面では、瞳の中に炎がメラメラと燃え、投げる豪速球は楕円形になるほど唸りを上げて、「消える魔球」まで投げて、数球を投げるのに30分かかることもありました。

そのオープニングの主題歌に「思い込んだら 試練の道を ゆくが 男のど根性」という、

今ではちょっと気恥ずかしいような歌詞があります。

これを「重いコンダラ」とばっかり思っていた人がいて、

「野球部がグラウンドで引かされていた、重いローラーみたいなもののことだと思っていた」

という話を聞いたことがあります。

「スポ根」ブームの中では、いろいろなスポーツが題材となり、水泳、柔道、テニス、サッカー、ボウリングとたくさんの作品がありました。

その中でも、バレーボールが流行ったと思います。

よく覚えているのは、実写版の「サインはV」です。

実業団チーム「立木大和」を舞台とした女子バレーボールの物語でした。

東京オリンピックでの東洋の魔女の活躍以降、女子バレーはスポーツの花形でした。

世に言う「Vサイン」とは、このドラマから始まったのかなと思い、ちょっと調べていたら、

立木大和チームの鬼コーチのこんな言葉を見つけました。

……「俺の言う勝利とはスコアの話ではない。

いかにプレーしたか、いかに戦ったかだ、

Vサインの合言葉は、自分自身に勝つことだ」……

この動画の中にそのセリフが出てきます。

私はAKB 48の「365日の紙飛行機」という歌を思い出しました。

「何を」といった結果だけではなく「どうやって乗り越えたか」という過程が大切な気がします。

昨日の本校女子バレー部の繰り広げた熱戦を応援して、その思いが強くなりました。

藤井聡太くんの涙

高校3年生の藤井聡太くんが、将棋の棋聖というタイトルを獲得されました。

テレビ等でもたくさん報道されています。

その中で、小学校に入学する前ぐらいの小さい時に公開対局をした時のVTRがありました。

かわいい羽織袴姿ですが、負けてしまった藤井くんは、泣きじゃくっていました。

17歳の今は、負けて泣きじゃくることはないでしょうが、藤井くんの涙について、師匠の杉本八段が話をされているのが目に止まりましたので、引用させていただきます。

……(聞き手)――私が最初に会った時彼は負けて泣いていました。弟子になってからは泣いたことはあるんですか。

杉本 私に弟子入りしたのは小学4年生で、その頃には落ち着いてきて泣くことはありませんでした。

研修会の指導では4枚落ちから飛車落ちまで指しましたが、弟子入りした後に多面指しですが平手で指したらいきなり負けちゃったんです。そしたら藤井は当然という顔をしてましてね(笑)。

そうだ、1回だけ泣いたことがあります。学業に専念するため奨励会を辞める決断をした弟子がおりまして。最後に一門の研究会に彼がきたので誰と指したい?って聞いたら藤井と指したいってね。

私を指名すると思っていたんですけど(笑)、わかったと藤井と指させたんですが、対局中に彼が泣き出しちゃったんですよ。

とても将棋が好きな子でしたから気持ちは痛いほどわかります。

そうしたら藤井も泣き出しちゃってね。

藤井が泣くのを見たのはそれが最後です。……

この時の相手の方は、今も大学の将棋部で活躍されているそうです。

自分のことでなく、相手のことで泣いたのが最後だったというのが、いい話だなと思いました。

文春オンライン 藤井聡太七段の師匠・杉本八段が明かす“東海の師弟物語”「永瀬さんは名古屋の終電に詳しくなった(笑)」

また、同じインタビューで、杉本八段はこういう話もされています。

…… 杉本 藤井は育てやすい、手のかからない弟子だったですね。自らしっかりと学んでいくので、邪魔しなければいいだけかなと。師匠って結構邪魔しちゃうことがあるんですよね。良かれと思ったことが逆効果だったりとか。藤井は邪魔さえしなければ必ず強くなってくれると信じていましたから。

私も生徒たちの邪魔をしないようにしたいと思います。

反対のことを考える

校長室の壁には、こういったものが掛けてあります。

上下(南北)が反対になっている世界地図です。

校長室にはたくさんのお客さんがいらっしゃいますが、

あまり気にとめられる方はいないかも知れません。

しかし、私はこの地図は、日本から見た太平洋がより広く見える気がして、気に入っていています。

また、眺めていると頭の中がリフレッシュする気がします。

「反対のことを考える」というのは、案外いいことなのかなと思います。

以前目にしたブログによると、

マザーテレサさんは、「愛の反対は憎しみではありません」と言われています。

では、愛の反対は何でしょうか。

マザーテレサさんの答は「無関心です」ということだそうです。

ボランティアとかチャリティとかに関して、考えさせられる言葉ですね。

また、ある大リーグの選手は「不可能の反対は可能ではない」と言ったそうです。

では、彼は何と言ったのでしょう。

答は「挑戦」です。

これはかっこいいですね。自分で不可能と思ってあきらめるなという、スポーツマンらしい言葉です。

「絶望」の反対語については、「希望」ではなく、あえて「ユーモア」だと言っている人もいるそうです。

これと似たことが私の好きなヴィクトール・フランクルの「夜と霧」という本にも出てきたと思います。

ちょっと立ち止まって、反対のことを考えてみる、反対から見てみるのもいいのではないでしょうか。

引用元:伊藤文人作 「自転車逆走防止用さかさ絵 A」

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

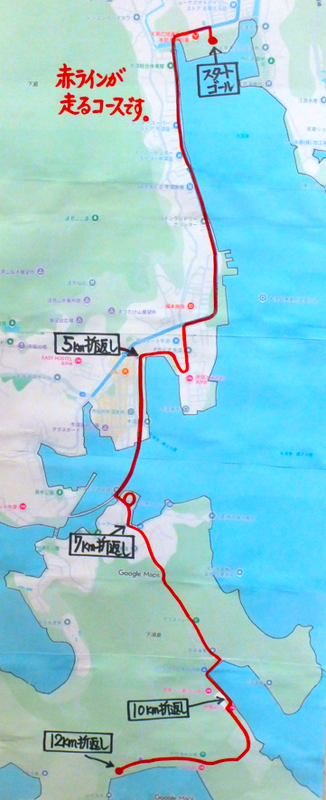

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

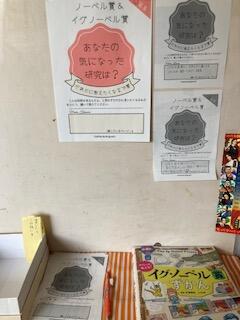

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

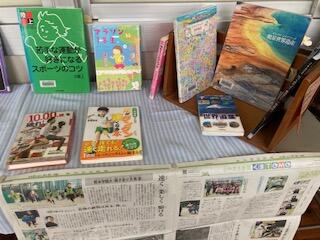

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

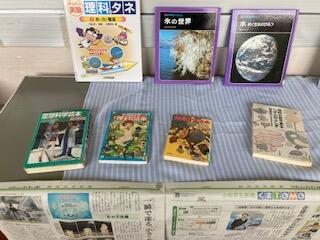

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

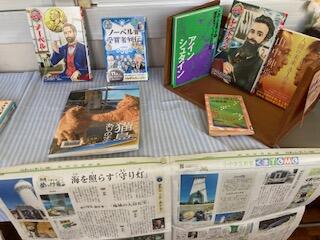

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

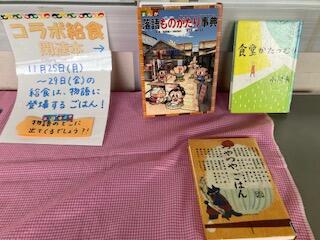

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29