校長室ブログ 今日の東天

菅さん式人生相談の練習(前編)

先日、菅官房長官のことについて、この欄でもふれましたが、

同じ元秘書の方のお話で、

菅さんは新聞の「人生相談」の「答え」の方を隠して

「相談者」の相談内容の方だけを読み、

「自分ならどう答えるだろう」と考える練習をされているということでした。

私も、似たようなことを時々やってみていて、なるほどなぁという回答はメモしておいたりします。

朝日新聞の人生相談での、上野千鶴子さんや美輪明宏さんの回答は感心することも多いです。

さて、最近の記事を使って、人生相談の練習をしてみましょう。

***** 以下引用 *****

【玉置妙憂の心に寄りそう人生相談】片時もスマホを手放さない高校生の娘 9/4(金) 17:31

【今回の相談内容】

次女のスマホの使い過ぎをやめさせることができません。

高校生の娘は本当に四六時中、スマホを片手に持っていて、トイレに行くときもお風呂に入るときも、スマホを手放すことができません。

みかねて「我が家のスマホルール」を作ったのですが、守ってくれることはほとんどなく、友人家族のやり方を参考にしたり、インターネットで調べた方法を試したりもしましたが、まったく効果はありませんでした。

この状況に妻はかなりイライラしているようで、私たちの目を盗んで娘がスマホを使っていることに気づくと、露骨に口数が減り、家の中がギクシャクします。

ただ、娘にとってスマホが大事なコミュニケーションツールということもわかっているので、思春期の娘の気持ちもないがしろにしたくないと思っています。

みんなが幸せになれる効果的な方法はないのでしょうか。(49歳・男性・会社員)

*****

どこの家庭でもあるような相談内容ですね。

皆さんならどうお答えになりますか。

ちょっと考えてみてください。

私の考えた回答と、本物の回答者 玉置さんの回答は、明日のこの欄でご紹介します。

タカラヅカの伝統、本校の伝統

宝塚、「伝統」の一対一指導廃止

という記事が。今朝の朝日新聞に掲載されていました。

「タカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校(兵庫県宝塚市)が、生徒間に受け継がれてきた不文律をなくした」

ということです。

記事を読むと、この不文律にはいろいろあるようです。

(先輩が乗ってるかもしれない?宝塚の親会社の)阪急電車を見たらお辞儀をするとか、

先輩の前ではみけんにしわを寄せて口をへの字にする「予科顔」をするとかいくつかは、

ちょっと独特のルールですね。

いくら永い伝統とはいえ、

ハラスメントに敏感な今の時代にはそぐわないものもあったように思えます。

この伝統については、創始者・小林一三の

「華やかな世界だからこそ、規律正しく生きるべきだという価値観」

が根底にあるという識者の指摘もあるようです。

OGのタカラジェンヌの方のインタビューでは、「人として大切な姿勢も教えてもらった」

という反面、

「理不尽なことに耐える精神力は鍛えられましたが、もう二度と戻りたくありません」

ともおっしゃっています。

宝塚音楽学校(朝日新聞デジタルから)

さて、そこで今朝は本校の伝統についてはどうだろうと考えてみました。

数ある本校の伝統の中でも、私は真っ先に誇るべきものは、

学年縦割りの生徒会組織、東輪会だと思います。

今年度はコロナの影響もあり、恒例のレクレーションは実施できていませんが、

この欄でも何度も紹介している毎日の黙働掃除には、パワーアップしながら取り組んでいます。

どんなに昼休みに汗びっしょりになって、グラウンドで遊んでいても、

掃除開始5分前には、生徒たちは潮が引くように掃除場所に集合します。

(本校ではチャイムは鳴らしません)

まず、定刻を待ちきれないように、14時少し前に

班長を中心に、始めの会で今日の目標などを出し合います。

昨日の反省に基づいた発表と拍手が、校内のあちこちで聞こえはじめます。

その後、各自が担当場所に付き、時間いっぱい「気づき掃除」をします。

もちろん、無言で黙々と行います。

そして、終わりの会では、今日の反省や気づきを発表して、拍手で終わります。

この間、先生たちに気づきを促す指示やアドバイスはあっても、大きな声はありません。

原則、先生たちも一緒に黙って掃除されます。

この「気づき・考え・実行する黙働掃除」で、本校生徒は毎日PDCAの練習をしているのです。

私はこの黙働掃除は、日本一の生徒会ならではの素晴らしい伝統になったと思います。

本校生徒は卒業しても、この黙働掃除で培った力を生かしてくれるでしょうし、

黙々と取り組んだ気づき掃除をなつかしく思い出すことでしょう。

保護者、地域の皆さんにも、機会があったら生徒たちの掃除している様子を

また見ていただけるようになったらと思っています。

『ホンマでっか!?TV』からの「プロセスを振り返る」

先日、テレビをつけてみたら、さんまさんのバラエティ番組があっていました。

いわゆる「方向音痴」のタレントの人が何人か出ていて、

「方向音痴」にまつわるエピソードをトークするというものでした。

ニュースが始まる時間までと思って見ていたら、

「目的地まで行くのはいいが、帰り道がわからなくなる」という人がいて、

話が進んでいました。

???

これはまったく私のことです。

よく困るのは、大きな駐車場に車を停めるのはいいけれど、

帰りに自分の車を見つけるのに苦労することです。

一例を挙げると、ゆめタウンの立体駐車場で、停めたところを「緑の6G」と記憶して、

「よし、緑のエスカレーターで上ってきて、こちらに出てこっちの緑の6Gだな」と確認していったのに、

買い物を済ませて戻ってくると、どうしても車に行き着かず絶望的になったこともあります。

その時は20分ほど迷ったあげく、

もしかしたら、立体駐車場の階数を間違えていて、

もう1階上のフロアの「緑の6G」だったのではないかと気づきました。

案の定、上に行ってみると、車がありました。

私が帰ってくるのを愛車が行儀良く待っているのを見つけた時は、とてもうれしかったです。

さて、番組でも私のようなタレントさんがいて、

その人には「後ろの風景を思い浮かべながら進むと、帰り道で迷わなくなる」という

アドバイスがされていました。

実は私も、(思い出したときは)

駐車場のエスカレーターに乗る前に、もう一度車の方を振り返って確認したり、

旅行などで慣れない場所に行ったときは、

周りの様子も含めて、駐車場所の写真を撮ったりするように心がけているところです。

また、このことについて、さんまさんが

「カーナビのなかった頃は、どんなに知らないところにも、自分で地図を見てたどりついていた。

そのせいか、帰り道に迷うことなんかなかった」

と言われていました。

なるほど、他の人やモノに頼るのも考えものです。

このことを、日常生活で考えてみると、どうでしょう。

先のことばかりに目を奪われるのではなく、

ちょっと立ち止まって振り返ったり、

ここまでのプロセスを確認したりすることが、

後々のために大切ということではないでしょうか。

また、他の人に頼らずに、自分の頭で考え、判断することも大事なようです。

そのことが本校の「先見」の参考になるのかもしれません。

家政夫のナギサさんからの「人は見たいものしか見ようとしない」

できるところだけじゃなくて、できないところも見てあげてください。 (ナギサさん)

9月8日付けの朝日新聞「折々のことば」に、こんな言葉が紹介されていました。

テレビドラマ「私の家政夫ナギサさん」3話の中でのセリフだそうです。

家政夫ナギサさんが、主人公のメイさん(娘)に大きな期待をかけているお母さんに、

言ったセリフだそうです。

お母さんが「あなたは何でもできる」と娘に夢を託し、「娘もそれに懸命に応えてきた」というメイさんのきつさに気づいて言った言葉とのことです。

なるほど、人を見る時、ある一つの見方に囚われてしまっては、

なかなか本質を見て取ることは難しいのかもしれません。

このコラムの筆者は

「人は見たいものしか見ようとしない」

とコラムを締めくくっています。

一方、私が先生たちによくお話ししているのは、

「子どもたちのできないところを指摘するよりも、

できているところを認めて、そこを増やしていきましょう」

ということです。

「人は見たいものしか見ようとしない」のだとしたら、

意図的に「できているところ、いいところを見てやろう」と努めてはどうでしょう。

たとえば授業中に、20分経って集中が切れてしまってから叱るよりも、

18分経過した頃に、

「集中してるね。いいぞ、その調子」と認めて褒めようという、

「先手必笑」の精神です。

また、「ぐずぐずしない」と注意することも時に必要でしょうが、

「慎重にやってるね。こうやると少し速くできるよ」

と、プラスの言葉でリフレーミング(とらえ直し)して、

そのうえで、どうしたらいいのか、プラスのアドバイスができたらいいなと思います。

かく言う私自身もなかなかそういうことはできずにいますが、

もっともっと前向きに生徒たちを見守っていきたいと思います。

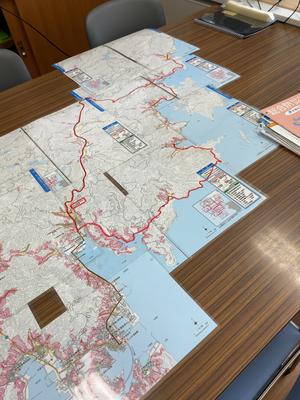

校区の大判ハザードマップをつくりました

7月の集中豪雨、今回の台風9号、10号と、防災の備えの大切さを痛感しました。

そこで、前から懸案だった、校区の大判ハザードマップを作成しました。

といっても、天草市【牛深地域版】の総合防災マップ(皆さんのお宅にも配布されたと思います)を

バラバラにして、つなぎ合わせたものです。

事務室の野中先生にもお手伝いいただいて、

ラミネートしたものを、ジグソーパズルのように貼り合わせました。

今回使用したのは、「土砂崩れ、洪水」のハザードマップですが、

生徒たちの自宅周辺には、注意が必要な区域も多いようでした。

また、スクールバスの路線をマジックでたどってみましたが、

校区の広さを今さらながらに実感しました。

校内に掲示して、防災教育に役立てたいと思います。

台風10号の新聞記事 各紙を比べてみた

台風10号の影響でお亡くなりになった方、被災された方には、心からお見舞い申し上げます。

さて、今朝の新聞の1面には台風の記事が多かったようです。

NIE(教育に新聞を)活動というものがあります。

新聞を活用して、情報収集力や読解力、社会的な見方・考え方を育もうという取組です。

本校は今年度、NIE(教育に新聞を)活動の実践校に指定をいただいています。

毎日、数紙の新聞が配達されてくるのですが、

3Fへ行く階段の手前に、その新聞の中から記事をピックアップして紹介しています。

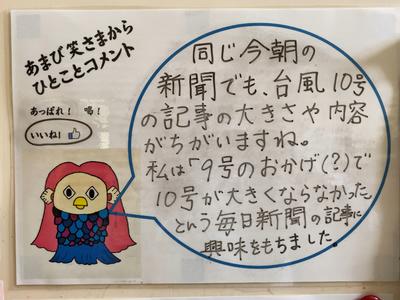

毎日、あまび笑さまのコメント付きです。

昼の放送では、文化・放送委員がこの記事を紹介し、自分の考えたコメントも放送しています。

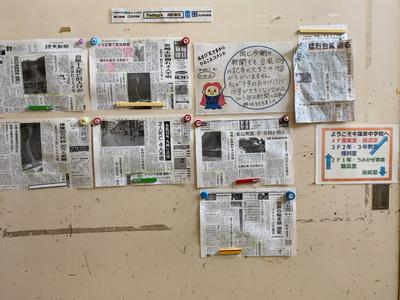

NIEの学習の観点から、今朝届いた新聞6紙の1面に掲載された、

台風10号を扱った記事を全部掲示してみました。

(右端は9/4金曜の「猛烈台風迫る」と警戒を訴えていた記事です)

ちょっと見てみます。

まず熊日新聞です。「爪痕」の文字が痛々しいです。死亡者、不明者の数を取り上げています。

地元紙だけあって、人通りの少ない下通アーケードが大きく掲載されています。

朝日新聞です。停電、避難の数を大きく見出しにして、写真は宮崎県の大きな土砂崩れの写真です。

読売新聞です。こちらは死亡者とけが人の数です。写真はやはり宮崎県の土砂崩れです。

産経新聞です。ふだんはなかなか目にしない新聞です。

九州以外に読者が多いためか、尖閣諸島の問題の方が大きく扱われていますね。

日経新聞は経済専門紙ということもあって、

おわかりでしょうか、台風の記事は、小さい扱い(中央下の方)です。

さて、私が興味を持ったのは、毎日新聞です。

被害の記事の横に大きく、

「9号影響で発達抑制 海かき混ぜ水温低下」

と、10号が予想より発達しなかったのは、

直前に同じように東シナ海を北上した9号が原因と、

科学的に説明してありました。

台風については、中学2年生の理科で学習しますが、たいへん参考になる記事だと思いました。

9号も各地で大きな被害をもたらしましたが、

それが10号を抑える働きにもなるとは、自然とは不思議だと思いました。

あまび笑さまもこうコメントしていました。

今後も生徒たちには、新聞記事を紹介していきます。

台風10号が過ぎて、青空が

台風10号が通り過ぎました。

被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

幸い、本校校舎及び施設には被害はありません。

校舎4Fなどは強風の心配をしましたが、

生徒の皆さん、先生方が事前の備えをしてくれたおかげで、

風雨に負けず、大丈夫でした。

古く小さな体育倉庫、農具倉庫も頑張ってくれて、異状ありませんでした。

踏ん張ってくれた校舎には、「頑張ってくれてありがとう」となでてあげたいぐらいです。

施設の被害と共に心配したのは、

停電、断水等のライフラインの寸断や

通学路、スクールバス経路の被害でした。

生徒のお宅では、停電が長時間にわたったお宅もあり、大変かと思いますが、

学校や給食センターでは、停電、断水等のライフラインは大丈夫でした。

また、通学路、スクールバス経路も、

一部波が打ち上げた冠水や、折れた樹木の倒れ込み等はありましたが、

明日は支障がなさそうです。

午前中に、東小の田﨑校長先生と回ってみましたが、

消防団の方が懸命に整備をされていました。

おかげさまで車が通れました。

明日は、スクールバス運行、給食、部活動を含め、通常通りの授業ができそうです。

道路の安全確保をしていただいていた消防団の方をはじめ、

先週金曜日から食材等を周到に準備いただいていた給食センターの皆さん、

停電、断水の被害が最小限になるよう、

台風接近前から準備・対応いただいた電気・水道関係の皆さんの努力のおかげも

大きいかと思います。

ライフラインの影響が最小限で済んだのは、偶然ではないと思います。

7月の豪雨の折りに、熊本地震の時の体験をこの欄で書きましたが、

(校長室ブログ(2020/7/7) 白みはじめた空と電柱の思い出)

普通に生活できることのありがたさ、

そのために頑張っていただいている方のいることのありがたさを、また今回も感じたところです。

9時半頃、久玉の南の空に青空が見えたときは、

ほっとして、うれしくなりました。

生徒の皆さん、明日は元気に会いましょう。

保護者の皆様、たいへんだったと思いますし、まだたいへんな地域もあるかと思いますが、

お疲れ様でした。ありがとうございました。

今日は「2週間ルール」について

皆さん、台風への備えはお済みでしょうか。

日本中で被害が最小限ですむことを祈っています。

皆さん、どうぞお気をつけください。

さて、昨日は身辺整理のための「1分ルール」についてお話ししました。

今日の話は「2週間ルール」です。

といっても、片付けの話ではありません。

この記事を参考にしています。

この記事では、

ある目標に向かって努力をし始めても、数日のうちに思ったような結果が出ないとなると、

人はすぐに諦めてしまう傾向があると言います。

そこで「2週間ルール」の登場です。

まず2週間、やるべきことを全力で取り組むことだ、というのです。

「なぜ2週間かって? 2週間ならどんなことだってできるからです。

(できないと言うなら、おそらくその目標はあなたにとってあまり重要ではないのでしょう)」

この「2週間ルール」は、遠くの目標に向かってスタートする、最初の2週間の大切さを主張しているのです。

たとえば、進路実現のために気合が入った3年生、

部活で新人戦優勝や自己ベスト記録突破などの目標に燃える人たち、

まず2週間徹底して頑張ってみてはどうでしょう。

また前述の部分に続いて、こういうことも述べられています。

2週間全力で実践するとどうなるかというと、

「2週間後、あなたは確実に何らかの達成を味わっているはずです。

進歩や努力の成果を実感しているということです。

そのことが何よりも重要です。」

体育大会まで2週間を切りました。

全校生徒で、「今しかない、やるしかない」の意気で

2週間徹底して取り組んでみましょう。

1分ルール

台風10号の接近が心配される今日です。

昨日は本校でも、掃除の時間や放課後に全校でできるだけの備えをしました。

校長室も、窓の補強をしました。

また、窓際をはじめあちこちに

万一の時、濡れたり吹き飛んだりしては困る物がありますので、

片付けをしました。

片付けをしながら、いかにムダな物や未整理の物が多いかを、目の当たりにしました。

先日、「1分ルール」というものを知りました。

どういうルールかと言いますと、

「1分以内でできることは今すぐやってしまう」

という、ごくシンプルなものです。

プリントや書類をファイルに綴じる

不要になったノートや資料を処分する

使わなくなって引き出しに眠っているペンを処分する

デスクトップに置いたままのデータをフォルダに整理する

干したままにしていたウインドブレーカーをロッカーにしまう

自分で書き出しながら、

なんと簡単なことが日頃できていないのか、恥ずかしい限りです。

元々片付けが下手な私ですが、身の回りは

「まあ、このぐらいいいか、あとで」

と後回し、先延ばしにしていることの山です。

完結していない作業や未整理の物品、雑然としたデスク周りは

それだけで頭の中もスッキリしませんし、ストレッサーかもしれません。

今回を機に、

「簡単なこと=1分以内でできること」

は、その時すぐにやる習慣をつけようと思います。

台風の備えで大変な時に失礼しました。

皆さん、台風にどうぞお気をつけください。

やっぱりだれか見ててくれるんだ

(つづき)

引用:萩本欽一著『ダメなときほど運はたまる』廣済堂新書 から

高校の三年間は

いくつものアルバイトをしてたんですが

いちばんうれしい思いをしたのは

京橋の洋食屋さん

なにがうれしいかって食べ物屋さんですから

食材があまると

アルバイトにも食事を出してくれたんです

ここでアルバイトをしたのは

高校二年の夏休み

僕と同時にあと二人

学生が雇われたんですが

女主人はまず僕を見てこう聞きました

「仕事は3つあるの。

キャベツを切ったりカツを揚げる仕事

配達、皿洗い。どれにする?」

迷わず言いましたよ

「僕、皿洗いにします」

ほんとはカツを揚げたかったけど

だれでもこれを選びそうでしょ

だからあとの二人と険悪にならないよう

いちばん人がやりたくない

皿洗いを選んだんです

店の主人にいいとこ見せよう

という気持ちもちょっとはありましたけどね

で、皿洗いを始めたら、鍋底がみんな真っ黒

店にあるタワシじゃぜんぜん落ちないの

自分から選んだ仕事だったから、これを

どうにか落としてピッカピカにしたくてね

自分で20円だして金属のタワシまで買って

いつもお皿と鍋をきれいにしてました

このバイトは夏休みいっぱいの約束で

最後の日に

バイト仲間3人で帰ろうとしていたら

「萩本君、ちょっと」

って店主が奥から僕を呼びとめました

行ってみたら、こう言われたんです

「萩本君、よかったら卒業するまで

うちで働いてくれないかい?」

ちゃんと僕のこと見ててくれたんだ

って思いましたね

自分から損したり、一生懸命やってれば

やっぱりだれか見ててくれるんだって

やけにうれしかったな

自慢話みたいでいやだけど、でも

「損から入って一生懸命やろう」

ってこのとき思ったのね

どんなちっちゃなことでも

損から入るといいですよ

人のために自分の時間や知恵やお金を使うと「睡眠時間が減る」とか「頭が痛い」

「心が痛い」「ふところが寒い」などなど

いろいろな不都合があると思うのね

でも、それぐらいは我慢しちゃうと

あとで運になります

損のままで終わる人生ってないんです

*****

昨日お話しした菅さんも、欽ちゃんも

「一生懸命やってれば やっぱりだれか見ててくれるんだって やけにうれしかったな」

という体験が、その後の人生に大きな影響を与えているのだと思います。

菅さんの会見から

自民党の総裁選の話題がニュースを賑わせています。

昨日は菅官房長官が出馬会見をされていました。

あるテレビ番組でも、菅さんのプロフィールを取り上げていました。

菅さんは秋田県の農家の生まれで、お父さんはイチゴの栽培で成功された方だそうです。

「冬の出稼ぎをしなくていいように、イチゴの品種改良をして冬に栽培し、

クリスマスケーキに初めてイチゴを乗せた」方だそうです。

本当でしょうか!

菅さんは国会議員二世とかではなく、いわゆるたたき上げであることを

昨日の出馬会見でも言われていました。

努力してこられた人だけに、座右の銘は「意志あれば道あり」だそうです。

その番組の中で、菅さんの元秘書で、現在横浜市議という人が出演されていて、

菅さんは

「努力をすれば、たとえ黙っていても誰かが必ず見ていてくれて、努力は必ず報われる」という意味のことをよく言われていたそうです。

その言葉を聞いて、思い出した話がありますので、長くなりますが引用します。

コメディアンの萩本欽一さんの若い時の話です。

引用:萩本欽一著『ダメなときほど運はたまる』廣済堂新書 から

*****

ほとんどの人は「損をしたくない」

と思って生きていますよね

だけど、そういう生き方をしていると

自分でも気がつかないうちにずるくなったり

意地悪になったりしやすいと思うの

だって今の世の中がそうでしょ?

みんなで得しましょう

損をしたい人は勝手に苦労してなさい

っていう仕組みになってますよね

幸運もお金も

人のあいだをぐるぐる回ってるんだから

すべての人が一緒に得をするなんて

ありえないんですよ

幸せになりたいと思うなら

進んで損をしたほうがいいの

人とつき合うときは

率先して損な役回りをすると

だれかが幸運を持ってきてくれます

自分のために損をしてくれた人がいたら

うれしくなるでしょ

だから人間関係が円滑になるし

一緒に仕事をするときも

信頼関係が早く結べるんです

かといってなにか見返りを求めて損をしたり

相手にとって負担になるような

極端なことをしちゃダメ

このあたりはバランスを考えて行動しないと運にならない

僕の場合、なにか事を興(おこ)すときは

必ず損から入ります

これを覚えたのは、高校時代でした

(つづく)

運命が変わる 人生が変わる

昨日のこの欄では、「行動すれば脳のスイッチが入る」という話をしました。

少し似たような言葉で、こういうものがあります。

心が変われば行動が変わる。

行動が変われば習慣が変わる。

習慣が変われば人格が変わる。

人格が変われば運命が変わる。

心理学者ウイリアム・ジェイムズの言葉とされています。

この言葉は、野球の松井秀喜選手の高校時代の恩師・山下監督から学んだ言葉として、次の本でも紹介されています。

「心が変われば 山下智茂・松井秀喜を創った男」

また、サッカーの中村俊輔選手の「夢をかなえるサッカーノート」という本でも紹介されているようです。

それほど、有名な言葉なのですね。

一方では、野球の野村克也監督の「野村ノート」という本では、

ヒンズー教の教えとして、次の言葉が登場するようです。

心 が変われば 態度が変わる。

態度 が変われば 行動 が変わる。

行動 が変われば 習慣 が変わる。

習慣 が変われば 人格 が変わる。

人格 が変われば 運命 が変わる。

運命 が変われば 人生 が変わる。

ウイリアム・ジェイムズさんの言葉の原典はここにあるのかも知れません。

どちらも言っていることは、

日頃の心がけや態度が運命や人生を左右するのだ、ということではないでしょうか。

「今できなくても、いざとなったらやれるので、これでいいのだ」

といくら口では言っても、日々だらだらしていては、

やっぱり、だらだらしたそれだけの人生しか送れないのでしょう。

以前、日頃あいさつをあまりしなくても

「しようと思ったら、ちゃんとあいさつはできます」と言っていた生徒がいました。

しかし、高校入試の面接の練習をしてみると、やっぱりあいさつや礼儀は下手でした。

その場だけの付け焼き刃では、社会は通用しません。

「私はやればできる子なので」ではいけないでしょうね。

これもまた、似たような印象の言葉ですが、

マザーテレサもこんな言葉を残しています。

思考に気をつけなさい、

それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、

それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、

それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、

それはいつか運命になるから。

私は特に、

「思考に気をつけなさい、

それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。」

という部分にドキッとします。

いくら、つい言ってしまった言葉や、うっかりしてしまった行動でも、

思いもしないことは言葉に出ませんし、行動にも出ないのでしょう。

そこから運命につながって、自分に返ってくるのだと、自分を戒めています。

〇〇すれば脳のスイッチが入る

薬学博士で東京大学薬学部教授の池谷 裕二さん

(テレビ「新・情報7daysニュースキャスタ-」にも安住アナやたけしさんといっしょに出られています)

が、 糸井重里さんとの対談で話されていました。

「脳にスイッチを入れるには」という話です。

池谷さんは、

身体を動かす事実が起こると、そこにあとから脳がついて行く、

ということをおっしゃっています。

*****以下引用*****

糸井 それを知ってるだけで、 ずいぶんいろんなことがやりやすくなりますよね。

池谷 たとえば、朝、 眠いのに起きなきゃいけないとかね、

そういう葛藤もなくなるんです。

横になってたらいつまで経っても眠いんです。

体のスイッチが入ったら、脳は追随する。 つまり起きる。

そうすると目が覚めるじゃないですか。

そういうことで、面倒なことが だいぶ楽になるんですよね。

やる気にならなくても、

やりはじめればそのうち気分乗ってやるでしょ、 みたいな感じを持ってると、

たぶんすごく楽になるんです。

*****引用ここまで*****

池谷さんは「けっきょく、身体しか スイッチはない」とおっしゃっています。

身体を動かす・行動することで、脳のスイッチが入り、

めんどうなことがめんどうでなくなり、

きつそうなことも案外楽に進められる、ということですね。

確かに、私も仕事に手を付けてしまえば、半分ぐらいは終わったようなもので、

後はなんとか、なっていきます。

坂の上から岩を転がすとき、最初は重い岩を「うーん」と力を入れて動かしますが、

いったん動き出したら、

ごろん ごろん ごろ ごろごろごろ………と自然に加速して転がり出すのと似ています。

(これは先日、3年生が理科の実験で学習していました)

今朝、苓南タイムに教室を回っていましたら、

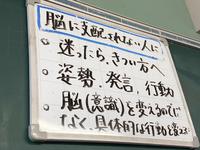

2年Bの教室(4F)にこんな言葉が掲示してありました。

まず、具体的な行動を変えると、脳(意識)にスイッチが入って、

姿勢、発言などの習慣も変えられるでしょう。

「行動すれば脳のスイッチが入る」のです。

変化のチャンス…マスクをしたまま食事するレストラン

昨日のニュース番組で、「食事ができて、会話もできるマスク」という話題が上っていて、目を止めました。

ファミリーレストランチェーン、サイゼリヤの試みの話題です。

サイゼリヤといえば、安くておいしい庶民的なレストランで、私も以前、299円とかのピザを食べたことがあります。

番組では、堀埜一成社長のインタビューがあっていました。

「コロナ以前には戻らないと言う前提で改革を進める」

「コロナ前の売り上げに戻すというのではなく、売り上げが8割でも利益を出すという工夫をする」

とか、なかなかのリーダーシップがうかがわれました。

具体的には、

前述の食事用マスク「しゃべれるくん」、

これは普通のナプキンを折りたたんで自分のマスクにはさみ込んで簡単に使うもののようです。

それに、釣り銭を減らすためのメニュー価格の1円値上げ、

従業員の動きや歩数を計算して効率化したキッチンづくりなどが紹介されました。

これは後述のNHKニュースでしゃべれるくんを使いながら食事をしている、堀埜さんです。

堀埜さんは「今は変化するチャンス。楽しいですよ」ともおっしゃっていました。

昨日この欄で

F.コヴィーの「人は変わらざる中心がなければ、変化に耐えることができない」という言葉に触れました。

変化に対応できた者だけが、進化の過程で生き残る、とも言われます。

変化への対応を躊躇すべきではないのかなと思いました。

以前のNHKニュースの記事です。

選択の難しさについて

「1つの課題には、必ず解決法が2つ以上ある。

2つ見つからないのは、自分の視野が狭くなっているから」

とは、ある小学校の校長先生の言葉ですが、困難な状況でなくとも、

2つの選択肢で悩むことは、日常でたびたびあるのではないでしょうか。

昨日は29日「肉(29)の日」ということで、割引サービスのある店が2軒あったのですが、

夕食をとんかつ店にするか、ハンバーグ店にするか、しばし悩みました。

結局、とんかつ店に行ったのですが、

キャベツは千切りかざく切りか、ご飯は白ご飯か麦ご飯か、お味噌汁は貝汁か野菜汁か、

注文の時に丁寧に尋ねられました。

その度に的確に?お答えしたところです。

さて、先日「YOUは何しにニッポンへ?」というテレビ番組を見ていましたら、

ある外国人女性が日本の神社に興味がある人で、

ある重大な選択を神社のおみくじで決めるために、日本に来たということでした。

その選択というのは、就職先に関することで、

「給料の高い大企業(なんとMicrosoft!)」にするか、「給料はそうでもないがやりがいのあるベンチャー企業」にするか、という問題でした。

彼女は神社に行くまで、将来性のあるベンチャー企業の魅力について語っていて、迷っているながらも、心が傾いているようにも見えました。

どっちにしろ、今日中に内定への返事をどちらかにしなくてはならないそうです。

目的の愛宕神社で、「出世の石段」と言われる急な石段を登った彼女は、いよいよおみくじを引きました。

これはMicrosoftの分、これはベンチャー企業の分と決めて、

2つのおみくじを引いたのです。

結果は、ベンチャー企業の方が大吉、Microsoftの方が小吉でした。

そのおみくじをしばし見つめていた彼女は、意を決して内定を受けるメールを打ち始めました。

「決まったね、おめでとう!」

取材スタッフがメールの送信画面を見せてもらうと、

なんと宛先はMicrosoftの担当者でした。

せっかく日本まで来ておみくじを引いたのに、

彼女は最後にその結果と裏腹の判断をしたのでした。

「うーん、やっぱりMicrosoftのお給料はいいのよね」

と笑っていました。

司会のバナナマンはズッコケていました。

しかし、こういうことはよくあることのようで、

「どうしても判断に迷うことがあったら、最後はコインを投げてその裏表で決めてしまいなさい」

というアドバイスを聞いたことがあります。

コインの結果が出て、「よし、これでいいや」と思ったらそのままでいいし、

「う〜ん、でもやっぱりな〜」と納得いかないようなら、逆の選択にすればよいというものです。

今回の彼女の選択は、まさにそういうことでした。

F.コヴィーは

「人は変わらざる中心がなければ、変化に耐えることができない。

変化に対応する能力を高めるには、自分は誰なのか、何を大切にしているのかを明確に意識することである」

と言っています。

「変わらざる中心」をコヴィーは大海を行く船と北極星にたとえたりしていますが、

そういう自分の価値観に則って選択、判断することが大切に思います。

ちょうどいい

安倍首相が辞意を表明されました。

安倍首相の会見というと、2月27日の、全国一斉の臨時休校の時のものを思い出してしまいます。

もうあれから半年が経ったのですね。

長かったような、短かったような、一種の感慨があります。

今日のニュースや新聞では、安倍政権についていろいろな論評がされていますが、

私は安倍首相が(内容はともかく)いつもキッパリと断言されるようなところが、

長期政権を維持した理由の一つのような気がします。

それはさておき、「引き際」というものについて、

印象に残っている詩(言葉)があります。

この詩は、良寛さんの言葉と紹介されていることもあるようですが、

実は石川県のお坊さんが作られて、お寺からのおたよりに載せられたものが、

一部言葉を変えて広まったのだそうです。

丁度よい

お前はお前で丁度よい

顔も体も名前も姓も

お前にそれは丁度よい

貧も富も親も子も

息子の嫁もその孫も

それはお前に丁度よい

幸も不幸もよろこびも

悲しみさえも丁度よい

歩いたお前の人生は

悪くもなければ良くもない

お前にとって丁度よい

地獄へ行こうと極楽へ行こうと

行ったところが丁度よい

うぬぼれる要もなく卑下する要もない

上もなければ下もない

死ぬ月日さえも丁度よい

私も年齢を重ねてきましたので、

この詩を読むと

目先のことにあくせくせず、心が落ち着くような気がしました。

「人権の尊重は 命の尊重」

今日のタイトルの

人権の尊重は 命の尊重

は、2年濵元(紅)さん作の人権標語です。

県の「心のきずなを深める」ための標語作品に、学校から応募したものです。

人権を傷つける言動は、命を傷つけることを同じことだという、

日頃の人権教育での学びが生かされた標語だと思います。

他の応募作品には、

ほら見てよ いわんこっちゃない 傷ついた (3年袋田さん)

という身近な場面の会話のような、親しみやすいものもあり、

子どもたち 力をあわせ ウキウキだ (1年西さん)

のように、かわいいものもありました。

さて、昨日、次のようなニュースがありました。

テニスの大坂なおみ選手(日清食品)が、

米ウィスコンシン州で黒人男性が警官に背後から銃撃された事件などに抗議し、

テニス大会の準決勝を棄権すると表明したのでした。

記事によると

「大坂選手はツイッターなどに

『私はアスリートである前に、一人の黒人の女性です。

私のテニスを見てもらうよりも、今は注目しなければいけない大切な問題がある。

相次いで起きている警官による黒人の虐殺を見ていて、腹の底から怒りがわく』

などと訴えた。」

とあります。

他にも、NBAやメジャーリーグでも、試合の延期やボイコットが行われているそうです。

私は、大坂選手がまず「一人の黒人の女性です。」と言われていることに、

少しドキッとしました。

大坂選手はお父さんがハイチ系のアメリカ人、お母さんが日本人ですが、

今回の問題を切実にとらえ、大事な試合のボイコットという行動を取られることは、

よほどの気持ちなのだろうと思いました。

さいわい、今朝のニュースでは、大会主催者の試合延期投の対応により、

大坂選手は試合に出場されることになったとのことで、ほっとしています。

私たちはよく「差別はいけません。みんな同じ人間なのですから」と言いますが、

何年か前に、海外では

「差別はいけません。みんな違う人間なのですから」と教えられると聞いて、

はっとしたことがあります。

みんな一人一人違った個性を持って生きているということを、改めて考えさせられました。

変えてやろう 見ているだけの いやな自分 (1年 田中さん)

意識、行動を見直して変えていくことが大事だと、生徒たちの標語から学びました。

(写真は ニュースサイト THE ANSWER から)

毎日86,400円もらえたら

毎日86,400円をもらえるとします。

毎日、毎日です。

そのお金は、あなたが自由に使うことができます。

その日に全部使ってしまうのも、貯めるのも自由です。

しかし、たとえ使い切ってしまっても、

翌日にはまだ86,400円もらえるのだから、使っちゃいましょうか。

何に使いましょう。想像してみてください。

私なら、毎日服を洗濯をせずにドライクリーニングに出すという

ぜいたく(?) をするかもしれません。

ここでこれを時間に置き換えてみます。

86,400秒を自由に使う。

1日は86,400秒です。

世界中の人みんなが平等に、毎日、毎日86,400秒をもらっています。

時間なので、貯金はできませんね。

あなたはどう使っていますか。

私はちょっとムダに使っている気がします。

それも毎日習慣になって、同じムダを繰り返しているような気がします。

昨日はイチロー選手のルーティンの話をしました。

そこでも書きましたが、

誰でも「自分自身のルーティン」をつくる自由があります。

毎日もらえる86,400秒の使い道をちょっと立ち止まって見直してみてはどうでしょう。

勝つために準備する意欲

「勝つ意欲」はたいして重要ではない。

そんなものは、誰でも持ちあわせている。

重要なのは、「勝つために準備する意欲」である。

昨日見つけて、心に残った言葉です。

これは、米国大学男子バスケットボールのコーチ、ボビー・ナイトの言葉だそうです。

たしかに、誰でも勝ちたい、勝ちたいという気持ちはあっても、

勝つために準備したい、準備したいと思う人は少ないかも知れません。

結果を残すための準備と言って、思い浮かぶのは、大リーグで活躍したイチロー選手です。

「ファンの方はなかなか見られないと思うが、毎日試合に臨むにあたっての準備、試合中に打席に入るための準備をあそこまで徹底されているのは、イチローさんしか見たことがない」(ヤンキースでチームメイトだった田中将大選手の話)

ということも言われています。

股割のようなストレッチや「初動負荷トレーニング」など、練習方法はもちろんのこと、

マリナーズ時代に毎朝カレーを食べていたという話など、

その生活ぶりや練習熱心さも多くの本などで紹介されていますので、皆さんご存知のことも多いかと思います。

私が感心していたのは、睡眠時間を毎日8時間取っていることです。

ある調査では、日本人の平均睡眠時間は7時間14分ですが、アスリート110人は平均して8時間4分睡眠を取っているそうです。

これはケガをしない身体の状態を作るためだそうです。

また、道具を大事にするのも、心の整理持ち方の点でも、プレーへの準備でしょう。

イチロー選手は、毎試合後のロッカールームで、チームメートがビールを飲んだりしている中に、黙々とグローブを時間をかけて磨いていたそうです。

また、バットは除湿剤の入ったジェラルミンケースに入れて持ち運んだそうですし、バットを横にして置くときは、

グローブを芝生の上に広げてその上にバットを置き、

ボールをとらえるヘッドの部分はグローブの中に大事に包み込むようにして置いていたそうです。

また、イチロー選手のバット製作を長く手がけていた担当者の久保田さんによると、オリックス時代にはこんなこともあったそうです。

「イチローさんは一度だけバットを地面に投げつけてしまったことがあるそうです。

するとオリックス担当のミズノの社員から『申し訳なかった。久保田さんにお詫びを伝えておいて欲しい』と言っていたと聞きました。

そこまで大切にされていたのかと嬉しくなりました」

さらに、遠征先のホテルの部屋の照明が自分には暗いので、明るい電球に替えておいてほしいとお願いもしていたそうです。

イチロー選手は「視力はボールを見るためだけに、老化しないように温存しておきたい」と言って、

極力、活字もテレビも見ず、メールなども妻の弓子さんが口頭で伝えていたという話もあります。

『イチロー思考』(東邦出版刊)の著者で臨床スポーツ心理学者・児玉光雄氏は、

「イチロー選手は昔から本番の試合よりも、それまでにいかに準備したかということを大事にしています。

終始一貫、自分の決めたことをきっちりとこなすことが成果を出すカギであると信じてやり続けたのです」

と言われています。

十分に睡眠を取る規則正しい生活、

愛用する道具を大切にすること、

健康はもちろん、その中でも眼を大切にすること、

そして、自分で決めたことをやり続ける意志の強さ。

野球を仕事にしているプロ野球選手と、私たちでは同じようにはいかないかもしれませんが、

勝つため、結果を残すために「準備する意欲」という点では、

見習うべき点もあるのではないでしょうか。

誰でも「自分自身のルーティン」をつくる自由があるのですから。

参考記事…

体育大会結団式での話

結団式の日が来ました。

いよいよだと張り切っている人、きついだろうなと不安な人と様々な気持ちだと思います。

今年度の体育大会をどうするか話し合う中で、

本校の体育大会は、生徒の皆さんが「なりたい自分になる」「なくてはならない人になる」ために

欠かせない大事な学校行事と考えました。

そして、たとえ時間がなくても、暑くても、東中生ならきっと素晴らしい体育大会にできると考え、

このような日程で実施することとしました。

体育大会に向けて、2つのことをお願いしたいと思います。

1つめは、「気づき・考え・実行する」ということです。

人から言われてから行動していたのでは、体育大会は完成しません。

いつもにも増して「気づき・考え・実行する」ことが大事です。

2つめは、「全校で一致団結する」ということです。

今から大会当日までの4週間、

自分のことより、団のこと、学校全体のことを優先して行動してください。

そのために、今から4週間は

他人の悪口や陰口を言わない、不平不満を言わないでください。

もめていたり、傷つけ合っている暇はありません。

気づきがあったら、その気づきに合わせて、プラスの言葉を言ってください。

たとえば、

「集中できてないよ」にプラスして「あと1回、気合いを入れてやろう」と言うことです。

そのことで体育大会のレベルが高まっていきます。

「気づき・考え・実行する」

「悪口や不満を言わずに、一致団結する」

この2つの行動をとって、4週間後の体育大会が終わったときに、

自分がどんな気持ちになるか、試してみてください。

期待しています。

牛深地区小中高PTA合同研修会のご案内

1 日時:3月5日(金)

18:00~20:00

2 場所:牛深総合センター

3 内容:SNS等の危険、

安全な使い方

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

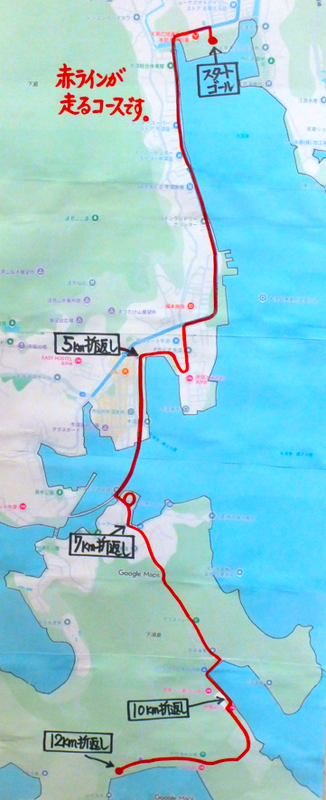

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

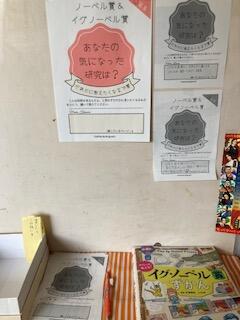

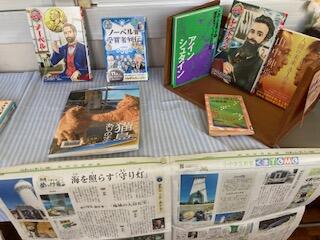

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

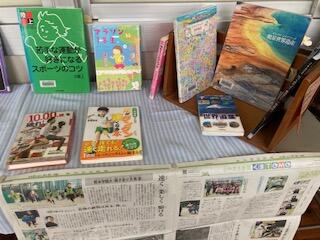

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

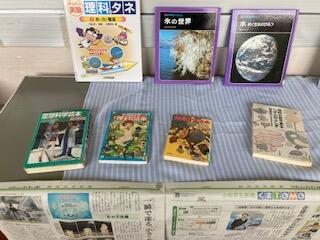

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

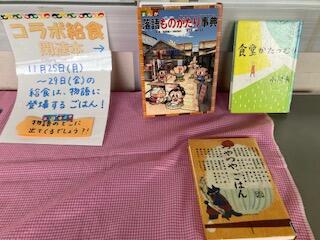

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29