校長室ブログ 今日の東天

公式HP「東天高く 藍より青く」4年間のあゆみ

令和2年度の教育課程が今日で終わります。

コロナ禍の中でしたが、生徒たちは学業にスポーツにと、ほんとうによく頑張ってくれました。

また、保護者の皆様には例年にも増して多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。

さて、本校には公式ホームページ(および公式Facebook)「天草市立牛深東中学校 東天高く 藍より青く」があります。

保護者、地域の皆さんにはご愛読いただき、ありがとうございます。

ここでHP開設以来4年間のあゆみについて、振り返ってみます。

HPの開設は平成29年4月10日でした。

最初の「学校生活」の記事です。

平成29年度第1学期始業式(2017/04/10)

平成29年度第1学期始業式を行いました。

(先日高校を卒業した代の生徒が新学期の抱負を発表しています)

毎日、たくさんの方々にご覧いただき、令和2年2月3日には、アクセス100,000回を超えました。

この頃の記事では、当時の生徒会代表が、天草市民センターで東輪会や黙働掃除について発表した様子を伝えています。

生徒会代表が発表 天草市教育力活性化推進大会(2020/02/01)

令和2年度からは、PTA広報委員会の広報活動を、このホームページ上に移行されました。

「PTAのページ」の最初の記事です。

PTA母親部の皆さんが生徒のためにマスクづくり(2020/03/28)

コロナ禍の臨時休校が続いた今年度、5月1日を期して、授業日には毎日、学校の様子を掲載することとしました。次の文をアップしました。

長い休校期間を経て、みんなで学ぶことのできるありがたさを感じています。

東中の生徒たちの様子をほぼ毎日(授業日)更新中です。

5月の休校中の「学校生活」の記事では、生徒会からのメッセージを掲載していました。

第3弾「き」生徒会副会長 鶴長琉稀亜くんからのメッセージ(2020/5/8)

「みなさん休業中は何をして過ごしていますか?

僕は家の手伝いや課題を頑張っています。

なかなか学校が始まらない中、学校に行きたいと思っている人がたくさんいます。

1日でも早くコロナを終息させ、充実した学校生活が送れるように予防を心がけましょう。」

また、5月1日からはこの「校長室ブログ」を始めました。

長期休業中を除いて、土日も連載を続けさせていただきました。

本日の時点で297回の連載になりました。

1回目の記事は、映画「隠し剣 鬼の爪」に登場するセリフ「心はいつも攻め続ける」についてふれています。

校長室ブログ 心はいつも攻め続ける

3学期からは、「生徒会ブログ」もスタートしました。これは最近の記事です。

委員会活動(新メンバー初めての活動)(2021/3/2)

……今日は、委員会活動がありました。

今日から新メンバーでの活動が始まりました。

各委員会の実働の様子をお伝えします。……

生徒会に応援をよろしくお願いします。

200,000回目のアクセスは、令和3年2月22日でした。

その日の「学校生活」では、1年生の1分前着席と黙想をなどについて掲載していました。

1年数2年国3年数 卒業記念品が届きました(2021/2/22)

1年生の成長ぶりがうかがわれます。

HPのアクセスは現在207,899(2021.3.24 8:25現在)です。

昨日現在で、Facebookの「いいね!」は129人、フォロワーは172人です。

保護者や生徒の皆さんだけでなく、地域の方、また、今は牛深を離れていらっしゃる卒業生の方など、

たくさんの皆さんにご愛読いただいています。ありがとうございます。

今後も牛深東中学校の情報発信は形を変えながらも継続されると思います。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

御礼

私事ですがこの3月をもって定年退職いたします。

保護者、地域の皆様には4年間にわたるご支援、誠にありがとうございました。

小田

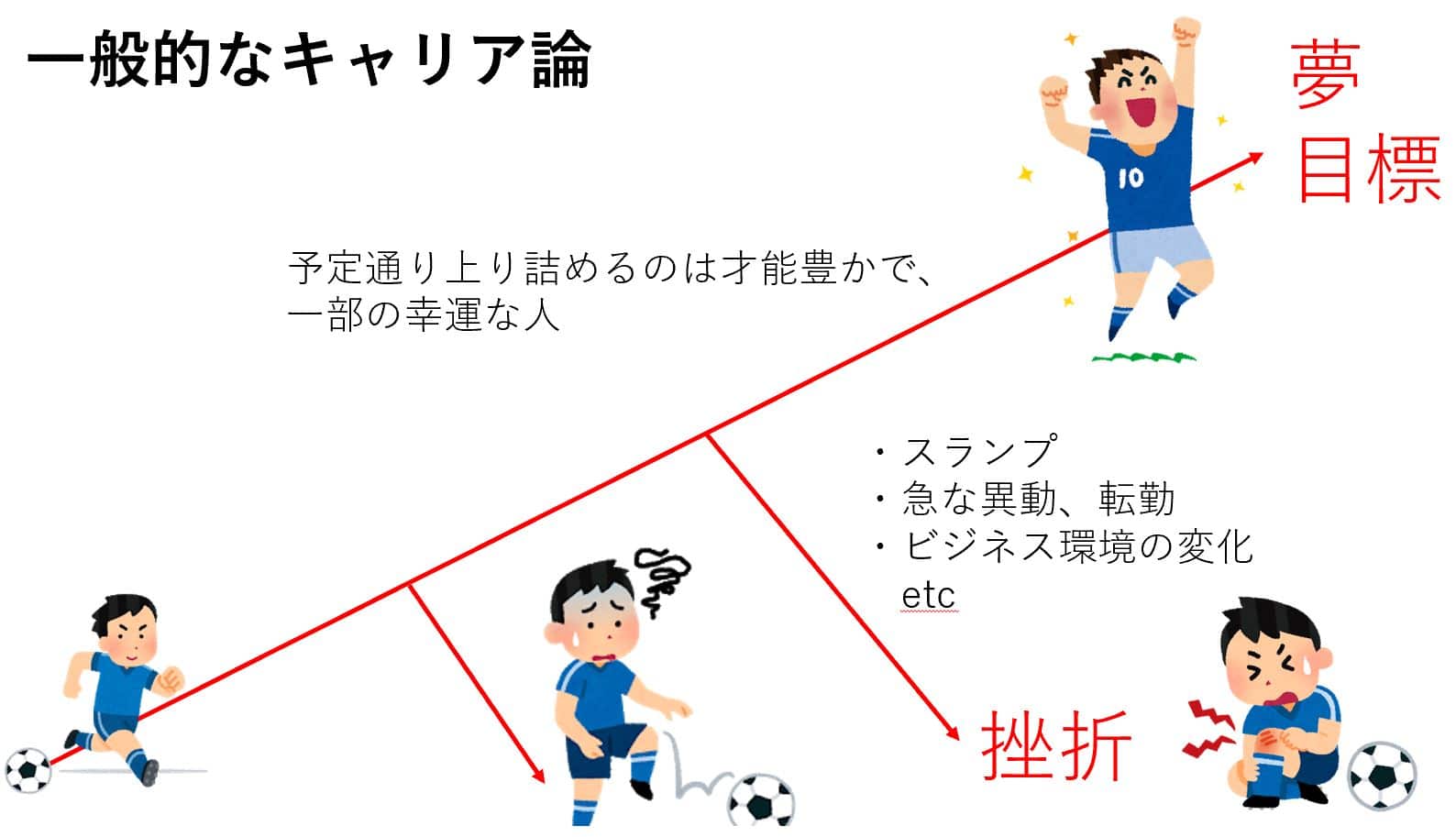

プランド・ハップンスタンス

今日は、「プランド・ハップンスタンス」という考えについてお話しします。

(以下 「プランド・ハップンスタンスとは?偶然がキャリアを作る新しい理論」 を参考にしました)

「プランド・ハップンスタンス」とは、

1999年にスタンフォード大学のクランボルツ教授(教育学・心理学)によって生み出された考え方です。

クランボルツは、

「個人のキャリアは、予期しない偶然の出来事によってその8割が形成される」

と提唱しました。

つまり、「キャリアは偶然の出来事によって左右されることが多く、

これらの偶然をプラスの方向に考えることで、

キャリアアップにつなげることができる」という考え方です。

「すべての出来事に意味がある」と考えるのです。

すると、出会う人や自分の経験全てを

客観的に、そしてプラスに受け取ることができるというのです。

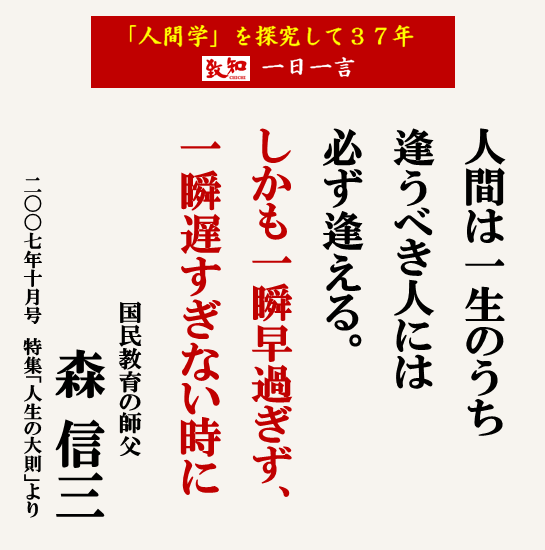

ここが、昨日ふれた、森信三さんの

「人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える」という考えに、

通じているように思えます。 →校長室ブログ 逢うべき人には必ず逢える

また、成功した体験だけでなく、失敗した体験からも

謙虚に学ぶ姿勢をもつことが大切になると言います。

その経験をした時はそう思えなくても、

振り返ると「あの経験があったから今の自分がある」と思えることがあると指摘するのです。

この部分は、先日ふれたスティーブ・ジョブズの

「connecting the dots」と似た捉え方です。→校長室ブログ connecting the dots

今までは「やりたいこと」から逆算的に目標を設定する、という考えが多かったと思います。

しかし、小学生が今後就く職業の半分はなくなるといわれてい予測不能な現在では、

将来やりたいことが必ずできる保証はありません。

まだ働いたことのない学生や若年者に将来のやりたいことを尋ねても、

思い浮かばない人も多いでしょう。

プランド・ハップンスタンスは、

「まず現在の仕事や置かれている状況を全力で頑張ること、

それが将来の可能性を拡げてくれる」という考え方です。

この点が、「将来のやりたいことがなかなか見つからない」

という若い人たちに、注目されているようです。

また、プランド・ハップンスタンスでは、

「偶然をステップアップの機会に変える」ためには、次の5つが必要だと言います。

1 好奇心:たえず新しい学習の機会を模索し続けること

2 持続性:失敗に屈せず、努力し続けること

3 楽観性:新しい機会は必ず実現する、ポジティブに考えること

4 柔軟性:こだわりを捨て、信念、概念、態度、行動を変えること

5 冒険心:結果が不確実でも、リスクを取って行動を起こすこと

こう挙げていくと、

この5つができる人は、前向きに自己実現ができていきそうに思えます。

生徒の皆さんも、いや、大人のわれわれも、

この「プランド・ハップンスタンス」を参考にしてみてはどうでしょう。

(引用 キャリアプランはいらない。プランド・ハップンスタンス )

![]()

逢うべき人には必ず逢える

教育者、哲学者の森信三さんは

「人生二度なし」

という言葉を残された教育者です。

二度ないなら、どんな人生を歩むのか、その毅然とした覚悟が感じられます。

また、「時を守り、場を清め、礼を正す」

という言葉も残されました。

この言葉は、よく学校にも掲示されていることがあります。

時間や期日、締切を守ること

環境を清潔にし、整理整頓すること

礼儀(言葉、服装、姿勢)を正すこと

この三つを大切にすることが基本だということですね。

職場や学校でも、この三つが実践されているところと

いい加減にされているところでは、

大きな違いが生まれると思います。

また、この言葉も有名です。

「人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。

しかも、一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に。」

という言葉です。

「一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に」とは、すごい迫力ですね。

この言葉を聞いて、私自身振り返ると、

自分の巡り逢うべき人には、すでに逢っているのだな、

と思います。

日頃、その運命や意義に気づかず、

また、感謝の気持ちも持たず、

日常に流されているのかもしれません。

また、これから巡り逢う人は、

単なる偶然ではなく、

必然的に逢うべくして逢うのだろうなと思います。

3月は別れと同時に、

4月の新しい巡り逢いの準備の時ですね。

これまで逢ってきた人たちへの感謝と、

これから出逢う人たちへの期待を、新たにしたいと思います。

(雑誌「致知」から)

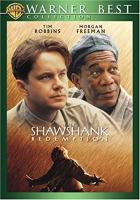

ショーシャンクの「空」に

「ショーシャンクの空に」という映画をご存知でしょうか。

1994年のアメリカ映画ですが、私が好きな映画で、DVDも持っています。

何十回も見ている映画の一つです。

この映画の原題は、「The Shawshank Redemption」(ショーシャンクのあがない)。

S・キングの原作は「刑務所のリタ・ヘイワース」です。

リタ・ヘイワースさんは、1940年代に米国で人気を博した俳優さんです。

映画でもポスターとして登場します。

さて、なぜ邦題は「ショーシャンクの空に」なのでしょう。

ショーシャンクとは舞台となる、架空の刑務所ですが、

「空に」とは?

この映画の邦題について国語の授業をするとしたら、

どうするだろうかと、考えてみました。

私の印象に残っているシーンから、

映っている「空」に着目してみました。

①刑務所の屋根の上の空

冤罪でショーシャンクに入ったアンディは、

もともと有能な銀行員でした。

そのアンディが刑務官の節税に協力したおかげで、

仲間が冷たいビールにありつく場面です。

アンディは絶望せず、強みを生かして、

仲間がうまそうにビールを飲むのを、静かに見ています。

アンディのショーシャンクでの生活を方向づける出来事です。

バックに映る空は、曇り空です。

②モーツァルトの流れる空

刑務所内の図書室の担当になったアンディは、

毎日州当局に予算増額の陳情の手紙を出します。

その願いが叶って、予算増額が実現した時に、

アンディは所内放送で勝手にレコードを流します。

(もちろん規則違反です)

「フィガロの結婚 そよ風に寄せる」ですが、

いかつい囚人たちが皆思わず立ち止まって、空を見上げ、聞き入ります。

刑務所に似つかわしくない、

美しいオペラの歌声が、囚人たちの心を打ちます。

この時のショーシャンクの空は少し明るい空です。

アンディの言う「希望」の実現を暗示しているように思います。

③アンディを打つ雨の空

アンディが這いずった下水管から抜け出し、立ち上がると、

稲光の光る中、彼を激しい雨が打ちます。

ただ、この雨は、下水管の中で汚れた彼の身体を洗い流し、

また、他の何かも洗い流しているようです。

実は、この場面では空はよく映ってはいませんが、

雨を全身で浴びるアンディの

視線の先には、稲光の雨空があるでしょう。

④「ショーシャンクの」ではない、空

物語はアンディが自由の身となり、刑務所長の悪事が明るみになったところで、

一件落着のようになりますが、

この映画は、そこから17、8分ほど、

アンディの囚人仲間であるレッドの語る後日談が続きます。

最後に紹介するのは、

「ショーシャンクの」空ではありませんが、

刑務所外でアンディとレッドが再会する、

メキシコのある海辺のラストシーンです。

この場面の青い空と青い海は、素晴らしいです。

この空こそアンディとレッドの残された人生ではないでしょうか。

邦題を考えた人も、このシーンを見て、

「空」にこだわったのではないかと思います。

このように作品のタイトルについて考えてみる、

または別のタイトルを工夫して考えてみるのも、面白いような気がします。

私の口ぐせは

先日の朝日新聞(2021.3.16付) のコラム「天声人語」に、

このような文章が載っていました。

*****

▼この半年間、菅さんの語りには

「そこは」が頻出した。

「そこは極めて重い」

「そこは適切に対応します」

「そこは検証する必要がある」。

この話法はいかにも射程が短い。

単なる口癖ではなく、

長期的な視座を欠くことの象徴ではないか

▼コツコツと目の前の課題を片付けていく。

「実務型首相」と呼ばれるゆえんだ。

それでも、ときには大局的かつ明朗にご自身の哲学を語っていただきたい。

*****

なるほど、菅さんの口ぐせをよくとらえてあるなと思いました。

人の思考回路の特徴が、

自然と何回も口を突いて出てしまうのでしょう。

そこで、自分はどうかなと思いを巡らせみました。

「自分の口ぐせって何だろう」

すると、どうも

「めんどくさいなぁ」

と言うことが多いのではないかと思い至りました。

事務室の浜﨑先生、いかがですか。

年齢が重なり、

ものぐさな性格に輪をかけてきたと自覚しております。

皆さんに迷惑をかけないようにしなければ、と反省しました。

他にも一般的によく言われるのは、

ネガティブな口ぐせは、

運を逃してしまうというようなことですね。

こちらも気をつけていきたいと思います。

では、いい口ぐせ、幸運を招く口ぐせとは、

どんな言葉だと思われますか。

私は、これは絶対、

「ありがとう」

だと思いますが、いかがでしょうか。

今日はできるだけ

「ありがとう」を多用するように心がけようかと思いました。

あるレジ打ちの女性の話 3

昨日までのお話のつづきです。

長くなって恐縮です。

『涙の数だけ大きくなれる』木下晴弘著書、フォレスト出版

ピアノを練習していた子どもの頃を思い出した彼女は、

「私流にレジ打ちも極めてみよう」と頑張ります。

そして数日のうちに、ものすごいスピードでレジが打てるようになったそうです。

その彼女に、ある一つの変化が現れます。

(つづき 以下引用)

*****

すると不思議なことに、それまでレジのボタンだけ見ていた彼女が、

今まで見もしなかったところへ目が行くようになりました。

最初に目に映ったのはお客さんの様子でした。

『あぁ、あのお客さん、昨日も来ていたな』

『ちょうどこの時間になったら子ども連れで来るんだ』とか、

いろいろなことが見えるようになったのです。

そんなある日、いつも期限切れ間近の安いものばかり買うおばあちゃんが、

5,000円もする尾頭付きの立派な鯛をカゴに入れて、レジへ持ってきたのです。

彼女はビックリして、思わずおばあちゃんに話しかけました。

『今日は何かいいことがあったんですか?』

おばあちゃんは彼女に、にっこりと顔を向けて言いました。

『孫がね、水泳の賞を取ったんだよ。今日はそのお祝いなんだよ。いいだろう、この鯛』

『いいですね。おめでとうございます』.

うれしくなった彼女の口から、自然な言葉が飛び出しました。

お客さんとコミュニケーションをとることが楽しくなったのは、これがきっかけでした。

いつしか彼女は、レジに来るお客さんの顔をすっかり覚えてしまい、名前まで一致するようになりました。

『〇〇さん、今日はこのチョコレートですか。でも今日はあちらにもっと安いチョコレートがでてますよ』

『今日はマグロよりカツオのほうがいいわよ』などと言ってあげるようになりました。

レジに並んでいたお客さんも応えます。

『いいこと言ってくれたわ。今から替えてくるわ』

そう言ってコミュニケーションをとり始めたのです。

彼女はだんだんその仕事が楽しくなってきました。

*****

そんなある日のこと、ある出来事が起こります。

*****

『今日はすごく忙しい』と思いながら、

彼女はいつものようにお客さんとの会話を楽しみつつレジを打っていました。

すると店内放送が響きました。

『本日は大変に混みあいまして申し訳ございません。

どうぞ空いてるレジにおまわりください』

ところがわずかな間をおいて、また放送が入ります。

『本日は混みあいまして大変申し訳ありません。

重ねて申し上げておりますが、どうぞ空いているレジのほうへお回りください』

そして三回目、同じ放送が聞こえてきた時に、はじめて彼女はおかしいと気づきました。

そして、ふと周りを見渡して驚きました。

どうしたことか5つのレジが全部空いているのに、

お客さんは自分のレジにしか並んでいなかったのです。

店長があわてて駆け寄ってきます。

そしてお客さんに『どうぞ空いているあちらのレジへお回りください』と言ったその時です。

お客さんは店長の手を振りほどいてこう言いました。

『放っといてちょうだい。

私はここへ買い物に来てるんじゃない。

あの人としゃべりに来てるんだ。

だからこのレジじゃないとイヤなんだ』

その瞬間、彼女はワッと泣き崩れました。

その姿を見て、別のお客さんが店長に言いました。

『そうそう。私たちはこの人と話をするのが楽しみで来てるんだよ。

今日の特売はほかのスーパーでもやってるよ。

だけど私はこのお姉さんと話をするためにここへ来てるんだ。

だからこのレジに並ばせておくれよ』

彼女はポロポロと泣き崩れたまま、レジを打つことができませんでした。

はじめて、仕事というのはこれほど素晴らしいものなのだと気づいたのです。

そうです。

すでに彼女は昔の自分ではなくなっていたのです。

*****

その後、彼女はレジの主任になって、新人教育に携わったといいます。

彼女から教えられた新人は、どう仕事と向き合っているでしょうか。

3月、4月は進学、進級、または就職や異動などで

環境が変わる人も多いかと思います。

自分の居場所がない、ここは自分の居場所ではないんじゃないか、と悩むこともあるかも知れません。

しかし、このお話を読むと、

本気になって目の前のことに向き合うことの大切さを感じさせらます。

あるレジ打ちの女性の話 2

『涙の数だけ大きくなれる』木下晴弘著書、フォレスト出版

に収められているお話のつづきです。

すでにお読みになった方もいらっしゃるかも知れませんが、

よろしくお願いします。

彼女は辞表を書きました。

そして今度こそ田舎に帰ろうか、と悩みます。

そんな時、お母さんから電話があり、田舎に帰ろうと決めて、荷物を片付け始めます。

(つづき 以下引用です)

*****

あれこれ段ボールに詰めていると、机の引き出しの奥から手帳が出てきました。

小さい頃に書き綴った自分の大切な日記でした。

なくなって探していたものでした。

そして日記をパラパラとめくっているうち、

彼女は『私はピアニストになりたい』と書かれているページを発見しました。

そう、彼女の小学校時代の夢です。

『そうだ。あの頃私は、ピアニストになりたくて練習を頑張っていたっけ』と、

彼女はあの時を思い出しました。

彼女は心から夢を追いかけていた自分を思い出し、

日記を見つめたまま、本当に情けなくなりました。

『あんなに希望に燃えていた自分が今はどうだろうか。

なんて情けないんだろう。

そして、また今の仕事から逃げようとしている…』

彼女は静かに日記を閉じ、泣きながらお母さんに電話したのです。

『お母さん、私、もう少しここでがんばるね』

彼女は用意していた辞表を破り、

翌日もあの単調なレジ打ちの仕事をするために、スーパーへ出勤していきました。

ところが『2、3日でもいいから』と頑張っていた彼女に、

ふとある考えが浮かびます。

『私は昔、ピアノの練習中に何度も何度も弾き間違えたけど、

繰り返しているうち、どのキーがどこにあるのか指が覚えていた。

そうなったら鍵盤を見ずに、楽譜を見るだけで弾けるようになった』

彼女は昔を思い出し、心に決めたのです。

『そうだ、私は私流にレジ打ちを極めてみよう』と。

*****

(つづく)

あるレジ打ちの女性の話 1

今日ご紹介する話は、

『涙の数だけ大きくなれる』木下晴弘著書、フォレスト出版

の中に収録されているものです。

長いお話ですので、一部要約して、引用させていただきます。

*****

その女性は、何をしても続かない子でした。

田舎から東京の大学に来て、部活やサークルに入ったのは良いのですが、

すぐにイヤになって次々と所属を変えていくような子だったのです。

そんな彼女にも、やがて就職の時期が来ました。

最初、彼女はメーカー系の企業に就職します。ところが仕事が続きません。

勤め始めて3ヶ月もしないうちに上司と衝突し、あっという間にやめてしまいました。

*****

(中略 彼女はいろいろな職に就いては長続きせずに辞めてしまうということを、繰り返してしまいます。

そのうち、正社員で雇ってくれるところはなくなり、田舎の両親は早く帰って来いと言ってくれます。

しかし、負け犬のようで帰りたくありません。

生活のために派遣社員となりますが、それでも長続きしないのです。)

*****

彼女の履歴書には、やめた派遣先のリストが長々と追加されていました。

ある日のことです。

新しい仕事先の紹介が届きました。

それは、スーパーでレジを打つ仕事でした。

ところが勤めて1週間もすると、彼女はレジ打ちに飽きてきました。

ある程度仕事に慣れてきて、

『私はこんな簡単な作業のためにいるのではない』

と考えだしたのです。

その時、今までさんざん転々としてきながら我慢の続かない自分が、

彼女自身も嫌いになっていました。

*****

(つづく)

自分の葬儀での弔辞について

昨日はジョブズのスピーチについて書きましたが、

「◯辞」といえば、もう一つ、

葬儀や告別式での「弔辞」があります。

親族や友人、知人が、故人の思い出や惜別の思いを述べるものです。

スティーブン・R・コヴィーの「7つの習慣」には、

この弔辞に関する話が出てきます。

ある葬儀に参列して棺の中を見ると、

そこに横たわっているのは、なんと自分自身だったというのです。

そして、親族、友人、仕事関係や地域の知人が、

亡くなった私への「弔辞」を読むのです。

![葬儀で話をする遺族と弔問客[11002068979]の写真素材・イラスト素材|アマナイメージズ](https://static.amanaimages.com/imgroom/rf_preview640/11002/11002068979.jpg)

ここで筆者は読者に問いかけます。

「あなたは、これらの人たちに、あなた自身あるいはあなたの人生を

どのように語ってほしいだろうか?」

これは、私などはちょっとドキッとする問いかけです。

日頃は「他人によく思われようとばかり考えて生活するなんて、くだらない」

と思っていたとしても、

自分の人生が幕を閉じた後に、生前関わった人々から

「わがままで身勝手な人だった」

「だらしない人で、周りが迷惑した」

「これといって面白みのない、つまらない人だった」

などと言われて(思われて)いるのが分かっては、

安らかに眠れないかも知れません。

「では、私は自分への弔辞でどんなことを語ってもらえば、納得するのだろう?」

その問いへの答えには、その人の価値観が映し出されています。

その答えを人生におけるすべての行動の基準として、

今日という一日も生活しよう、と筆者は言います。

ちょっと難しいことで、

また、私などは時々反省しては、よく忘れてしまっていますが、

心に留めておきたい話です。

「私は何をもって憶えられたいのか?」

と、時おり自問自答してみるのも意味があるような気がします。

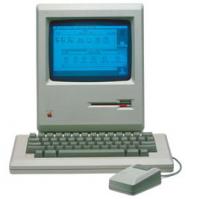

connecting the dots

昨日の卒業式は、限られた条件の中ではありましたが、

感動のある、素晴らしいものとなりました。

改めて卒業生と保護者の皆さんに、お祝いと感謝の気持ちを表したいと思います。

さて、卒業式といえば、

式辞、告辞、祝辞、送辞、答辞、謝辞とたくさんのいわゆるスピーチがあります。

卒業式のスピーチとして有名なものの一つに、

スティーブ・ジョブズが2005年6月12日、

米国スタンフォード大学の卒業式で行ったスピーチがあります。

このスピーチで、私の印象にのこっているのは、

「点と点をつなぐ」

ということです。

ジョブズはリード大学を中退した後も、

「文字芸術」の講義を(ズルをして)受けていたそうです。

大学のポスターやラベルの手書きの文字が美しく、気に入っていたからです。

その「文字芸術」の講義の内容は、すぐにはジョブズの仕事には役立ちませんでしたが、

10年後、初めてのコンピュータ「Macintosh」を開発した時に、

その講義で学んだことがとても役に立ったと言うのです。

ジョブズが中退した大学の講義をこっそり受けていた時、

それが後世の歴史に残る、革新的なコンピュータの開発に役立つとは、

全く思い至っていなかったでしょう。

ジョブズはスピーチの中でこう言っています。

*****

先を見通して点をつなぐことはできない。

振り返ってつなぐことしかできない。

だから将来何らかの形で点がつながると信じなければならない。

何かを信じなければならない。

*****

この「点をつなぐ」(原文ではconnecting the dots)ということは、

たしかに大切なことだと思えます。

本校で私たちが取り組んだことのいくつかの中にpも、

私にとっては、以前の教職生活の中で「点」として経験してきたこと、考えてきたことが

いくつか「つながって」できたものがあります。

卒業生の皆さんが本校で学んだことも、

まだ小さな「点」としか思えないことがあるかと思います。

しかし、それらの「点」は、これからの道の中でつながっていって、

あなたにとって、きっと大きな力になると思います。

ジョブズのスピーチは、このリンクでご覧になれます。

第十六回卒業証書授与式 式辞

令和二年度

第十六回卒業証書授与式

式辞

東天高く、六郎次と権現山に緑の風が吹き渡る

このよき日に、

牛深東中学校 第十六回卒業証書授与式を

挙行できますことを、心から感謝申し上げます。

二十名の卒業生の皆さん、

ご卒業おめでとうございます。

皆さんは、「東継皆進」の言葉のとおり、

本校の歴史と伝統を受け継ぎ、

二十人一丸となって、学業に、スポーツに、部活動にと前進しました。

一時は開催が危ぶまれた、

中体連や各大会の代替大会、そして体育大会、文化発表会、ロードレース大会と、

体も心もコロナに負けず、新しい歴史を作ってくれました。

そして何よりも素晴らしかったのは「気づき、考え、実行する」日本一の生徒会そして日本一の東輪会です。

「気張れ牛深 笑顔大切」という

皆さんの思いとリーダーシップは、

後輩たちに、われわれ職員に、そして地域の方々に元気を与えてくれました。

今年度の初め、皆さんに

「雨が降る空を見上げて嘆くのではなく、

傘をさして歩きだそう」と話をしました。

先の見えないピンチだからこそ、

今ここでどうすべきか、

気づき・考え・実行して成長するチャンスだということを、

皆さんはその頑張りで示してくれました。

私は、皆さんのことを心から誇りに思っています。

保護者の皆様、日夜温かい愛情を注いで来られたお子様のご卒業おめでとうございます。

立派に成長された姿に感慨もひとしおのこととお察しします。

心からお慶び申し上げます。

また、本校の教育に厚いご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございました。

卒業生の皆さん、

私は三年間、皆さんに「明日の自分は今日の自分が創る」と話してきました。

皆さんが「なりたい自分になる・なくてはならない人になる」、その明日が来ることを心から願って、

式辞といたします。

令和三年 三月 十四日

天草市立 牛深東中学校

校長 小田 和也

「いいこと日記」のすすめ

2018/9/2の朝日新聞「天声人語」を読んで、

参考にしていることがあります。

コラムの筆者は、中学生時代毎日書いていた日記を久しぶりに読み返して、

恥ずかしくなったと言います。

日記の中には、

劣等感や片思いなどのつらい気持ちばかりがあったからです。

そして、「そんな『つらいこと日記』とは、180度違うやり方があることを最近知った」そうです。

精神科医の宮地尚子さんがエッセーで書いていた「いいこと日記」です。

どんな日記なのでしょう。

コラムから引用してみます。

*****

その日の良かったことを三つ、簡単にメモするだけという。

悪かったことはあえて書かない。

どれほど嫌なことがあったとしても。

そんな日記を続けて宮地さんが見えてきたのは

「いいことはたくさん起きているのに、

それらを当たり前のように受けとめて、

じゅうぶん味わっていなかったなあということ」。

なぜうまくいかないのかと不満を持ち、

反省することに多くの時間とエネルギーを費やしていたことも分かったという。

*****

筆者もこの「いいこと日記」を書いてみたそうです。

*****

宮地さんにならい、今日あったことを思い出す。

みかんの青い実がふくらんでいるのを見つけた。

本屋で挿絵のきれいな本に出会った。

エレベーターで小さな男の子が一生懸命、「開く」ボタンを押してくれた。

もう三つになった。

*****

三つの「いいこと」、見過ごしてしまいそうなことではありますが、

とても気持ちが和みますね。

毎日、1日を振り返って、よかったことを三つ思い出して書く。

私もこのコラムを読んでから、3年半あまり、毎日実行してみています。

ささやかですが、とてもいい習慣になったと思っています。

もちろん、東中の生徒たちのおかげで、

毎日三つでは足りないぐらい、「いいこと」が書けているところです。

3年生修了式での話

3年生の皆さんとは、たくさんの思い出があります。

今日はその中の一つについてお話しします。

皆さんと行った1年生の時の集団宿泊です。

真っ青な青空に恵まれ、ペーロンを漕ぎ、海岸でお弁当を食べました。

それから歩いて青年の家を目指しました。

ところが、予定していた山道がどうも通れそうにないということになって、

予定を変更して遠回りして行かなければならなくなりました。

私は下見も何もしていなかったので、

スマホで地図を見ながら、一緒に歩きました。

いつまでも続きそうな大きな道路を歩きながら、

「先生、この道で合ってるんですか」

「あとどのくらいですか」

「まだですか」と話しながら歩きました。

私にはこの時の歩いた道が、

この1年間、コロナ禍で先の見えない中に一緒に歩いた日々と重なる気がしています。

皆さんと過ごしたこの3年間、

特に東継皆進のスローガンのもと、後迫生徒会長を中心に進んだこの1年は、

先が見えにくいことばかりでした。

しかし、私はある時は皆さんに引っ張ってもらい、

ある時は背中を押してもらい、

また、笑顔で元気づけてもらいながら歩いてきたような気がします。

あの時も皆さんは声を掛け合いながら、

笑顔で歩き通し、最後は20人全員で無事に青年の家にたどり着きました。

夕ご飯のカレーはおいしかったですね。

皆さんが身に付けた「気づき・考え・実行する」力は、

4月からどこに行こうとも、社会で通用する素晴らしい力です。

今日皆さんが笑顔で中学3年生を修了することをともに喜びたいと思います。

皆さん、3年間ありがとうございました。

羽生結弦選手のメッセージから

東日本大震災から今日で丸10年になります。

当時、私はある中学校で、次の日の卒業式の会場設営や

教室の飾り付けなどの準備に当たっていました。

最初の報道では、何が起こったのかよく分からなかったものの、

「大変なことが起きているらしい」とのことで、

職員室のテレビをつけると、大きな津波に、家並みや車が流されていく映像が映し出され、

「これが現実に起きていることなのか」と愕然とした覚えがあります。

その5年後、熊本地震を被災した時、

災害の規模等は大きく異なるものの、

学校での災害対応の参考になるかも知れないと思い、

東日本大震災時の学校の記録等を調べたことがあります。

しかし、失われた生命や心の痛手、被害の大きさに、

余震が続く日々の中では、読み進めることはできませんでした。

さて、今日、フィギュアスケートの羽生結弦選手が(26 宮城県仙台市出身)が寄せたメッセージがニュース等で紹介されていました。

その文章は、

「何を言えばいいのか、伝えればいいのか、分かりません。」

で始まっています。

次の記事で、全文を読んでみました。

少し引用してみます。

*****

でも、たくさん考えて気がついたことがあります。

この痛みも、たくさんの方々の中にある傷も、今も消えることない悲しみや苦しみも・・・

それがあるなら、なくなったものはないんだなと思いました。

痛みは、傷を教えてくれるもので、傷があるのは、あの日が在った証明なのだなと思います。

あの日以前の全てが、在ったことの証だと思います。

*****

とても難しい文章だと思いました。

この思いに至るまでには、どのような道のりがあったのか、

私などの考えも及びません。

この10年間の羽生選手の努力と思いは簡単には語れないと思いました。

また、メッセージは、彼だから言える

「頑張ってください」という言葉で結ばれていました。

*****

10年という節目を迎えて、何かが急に変わるわけではないと思います。

まだ、癒えない傷があると思います。

街の傷も、心の傷も、痛む傷もあると思います。

まだ、頑張らなくちゃいけないこともあると思います。

簡単には言えない言葉だとわかっています。

言われなくても頑張らなきゃいけないこともわかっています。

でも、やっぱり言わせてください。

僕は、この言葉に一番支えられてきた人間だと思うので、その言葉が持つ意味を、力を一番知っている人間だと思うので、言わせてください。

頑張ってください

あの日から、皆さんからたくさんの「頑張れ」をいただきました。

本当に、ありがとうございます。

僕も、頑張ります

*****

安易に「頑張って」「頑張るぞ」と口にしますが、

とても重みのある

「頑張ってください」と

「僕も、頑張ります」

だと思いました。

(NHK NEWS WEB から)

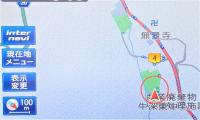

カーナビ「真北はどっちだ」

昨日に続いて、カーナビの話です。

皆さんはカーナビを使われる時、

どちらを上に表示させていますか。

常に北を上に表示(ノースアップ)、

または進行方向を上に表示(ヘディングアップ)と、

時と場合によって違うかと思います。

私はというと、

道が込み入っていて迷いそうな時は、「ヘディングアップ」でしょうが、

より現在地を確認するためには、

「ノースアップ」でしょうか。

このことは、

スティーブン・R・コヴィーが名著「7つの習慣」で言っている、

「真北の法則」と共通するように思えます。

「7つの習慣」では、

人は常に、時を見る「時計」と

向かっている方向を見る「コンパス」を持っていると言います。

そして、人生の正しい原理原則を、「真北」と例えています。

私たちは「時計」は日々見ていますが、

時として「コンパス」を見るのは怠ってしまいます。

「時計」に追われて、自分を見失いそうな時は、

今、自分はどちらに向かっているか、正しい方向「真北」を向いているかを

確かめようというのです。

本校の「真北」はどっちでしょう。

私は生徒や職員の皆さんにたびたび

「命と人権より大切なものはない」

という「真北」を示してきたつもりです。

また、

本校は、

「気づき・考え・実行する」学校生活を通して、

「なりたい自分になる、なくてはならない人になる」

学校だと話してきたつもりです。

コロナ禍の中で、道に迷いそうになった時も、

私たちは、この「真北」を確認しながら

歩いてきました。

カーナビは2画面で

皆さんはカーナビを使われる時、画面の大きさはどうされますか。

私はいつも2画面に分割しています。

例えば、左半分は当面の街角、

右半分はもっと広い範囲、たとえば町村ぐらいを表示するモードです。

直面した四つ角を曲がるか、直進するかを見る左画面と、

目的地まで行く経路の中で、途上のどの辺にいるかが分かる右画面、

それらが両方とも見られるようにしています。

これと同じ意味のようなことを、将棋の佐藤天彦八段が言われていました。

ただし、距離や縮尺のことではなく、佐藤八段は

「大きな時間軸に身を置くこと」が重要だと言うのです。

(視野を広く持つこと。プロ棋士に学ぶメンタルコントロール術)

*****引用

常に自分自身が今、どういう状況に置かれているのか、

別の角度から客観的にモニターする視点が

必要だと考えています。

特に大きな時間軸の中に自分を置いて

俯瞰してみることが有効かもしれません。

(中略)

大きな視点と小さな視点を統合し、

修正点と評価点を見極めて、

複数の要素を検証、整理することで、

また先に進めるような気がしています。

ネガティブな要素だけに目が向かないよう、

常に心がけています。

*****

将棋盤でいえば、こんな感じでしょうか。

(詳細範囲)敵陣と自分の持ち駒のみ見ている。

(広域範囲)盤面の選挙区全体を見ている。

ひふみんこと加藤一二三九段は、対局中、相手側に回って

逆の方から盤面をながめることで有名でした。

「ひふみんアイ」と呼ばれていて、ちょっと変わった行動ですが、

これも視点を変えて視野を広げる意味で効果があるのかもしれません。

物事に行き詰まりそうな時、

状況を落ち着いて見渡し、メタ認知する上で参考にしたい考えでした。

私にとってのヒーロー

昨日取り上げたタイガーマスク(伊達直人)に続き、

恐縮ですが、私の中のヒーロー(あと3人)についてお話しさせていただきます。

共通なのは、伊達直人さん同様、

世間には見せられない影を持った、

いわば「二面性」に魅力を感じているようです。

1 財前五郎(医師)

「白い巨塔」(原作 山崎豊子)の主人公です。

映画やテレビドラマで、田宮二郎さんや唐沢寿明さんが演じられました。

優秀な外科医ですが、権力欲や名誉欲の塊のような人です。

浪速大学医学部の教授職に就くために、手段を選びません。

しかし一方では田舎に残す実母には優しい一面があります。

2 和賀英良こと本浦秀夫(音楽家)

「砂の器」(原作 松本清張)の主人公です。

こちらは加藤剛さんや中居正広さんが演じられました。

放浪の旅の末に、今は一流音楽家になっていますが、

過去を断ち切るために殺人を犯してしまいます。

3 モロボシ・ダンことウルトラセブン(宇宙人)

「ウルトラセブン」の主人公ですね。

地球を守るために、ウルトラ警備隊のダンとして、

そしてウルトラセブンに変身して、

怪獣や地球侵略を企てる宇宙人と戦います。

しかし、元の姿がウルトラマンなので、

日常的にダンに変身していると考えるのが正しいようです。

ダンは自分がウルトラセブンだということを隠していますが、

同僚のアンヌ隊員には気付かれてしまいます。

満身創痍でアンヌと別れる最終回は涙なしでは見られません。

ちょっとしょうもない紹介になってしまいましたが、

アニメやドラマの架空の人物に傾倒してしまうのは、どうも私だけでもないようです。

3月6日(日)の朝日新聞の読者投稿欄「声」 のテーマは、

「みんなで語ろう 思い出のアニメ」でした。

その中に以下の投稿があったのです。

私がこれを見逃すことはありませんでした。

*****

思い出のアニメ 「どう生きるか」問うバイブル

会社員 向後明人(千葉県 58)

孤児からプロレスラーになり、恵まれない子供の支えになったり、孤児院を助けたりする「タイガーマスク」。

(中略)

中でも思い出すたびに涙が出るのは、

遠征先の孤児院で出会った盲目の少女に光を取り戻すための手術費用として

、タイガーマスクが自らのファイトマネー全額を充てる話です。

骨太な作画や主題歌の良さ、色あせない血が通った内容。登場人物のセリフなどに魅了されました。

スポ根ものというより「人は人としてどう生きるべきか」を問うアニメだと思います。

さらに2010年末以降、タイガーマスクの本名「伊達直人」名で児童養護施設などにランドセルやお金などを寄付する

タイガーマスク運動が各地で広まりました。

「タイガーマスク」は、多くの人の人生のバイブルなのでしょう。

*****

私とほぼ同年配の方の投稿ですが、深く共感したところでした。

(校長室に置いているマスクです。)

日曜午後のタイガーマスク

昨夜テレビをつけたら、

「99人の壁」というクイズ番組が放送されていました。

テレビドラマの主題歌やCMソングについての

クイズの特集でしたが、

アニメソングについてのクイズもありました。

新しいアニメソングから懐かしいものまでいろいろ登場していました。

アニメソングといえば、最近は「鬼滅の刃」でしょうが、

私はクイズに登場した「宇宙戦艦ヤマト」ぐらいは知っていて、

「ドラゴンボール」や「残酷な天使のテーゼ」などは、

先輩や保護者でよくカラオケで歌う方がいたので、知っているぐらいです。

どれも古いですね。

私が好きなアニメソングを1曲選ぶとすると、

やはり「タイガーマスク」でしょうか。

といっても「白いマットのジャングルで」「ゆけゆけタイガー」という主題歌ではなく、

エンディングで流れていた「みなしごのバラード」です。

アニメ「タイガーマスク」は、私が小学3、4年生ぐらいの時、

毎週日曜日の午後3時から30分間放送されていました。

友だちと遊んでいても中断して、

その時間には誰かの家のテレビの前で、何人かでよく見ていました。

庭に大きな枇杷の木があった、いまちゃん(今村くん)」の家でもよく見たものです。

アニメは面白かったのですが、

エンディングでこのテーマが流れると、

楽しい日曜日も、あと少しで終わってしまう気分になって、

なんとなく寂しくなったのをよく覚えています。

よく聞く「サザエさん」症候群みたいなものですね。

歌自体は、タイガーマスク本人(伊達直人さん)の「影」の部分を歌っているようなもので、

私は子ども心に

「顔で笑って 心で泣いて」

みたいな浪花節的なキャラクターに惚れ込んでいたのです。

皆さんも日曜の午後、この曲を聴いてみてください。

「黙歩」について

この欄も最近は生徒会のブログに押され気味ですが、

今日は生徒会の取組についての話題です。

先日、生徒会長の鶴長くんが昼の校内放送でよびかけをしていました。

生徒会四役が廊下に掲示した「黙歩」という言葉についてです。

四役が校内至る所に掲示して歩いていました。

文字は副会長の岩下さんが書いたそうです。

楷書バージョン。きれいですね。

行書バージョンもありました。さすがですね。

鶴長会長の放送の概略です。

*****

各階や廊下に「黙歩」という掲示がしてあるのに気づきましたか?

「黙歩」とは、黙って歩くということです。

東中には、「黙想」(授業開始1分前)と「黙働」(掃除)があります。

しかし、その時だけ静かにして、それ以外は騒いでいいのでしょうか。

皆さんはどう思いますか?

学校は公共の場です。

みんなが過ごしやすい、落ち着ける環境をつくることが大切です。

室内では騒いでいいのか、走っていいのか、

今ここでどう行動すべきか、

気づき・考え・実行する練習の場です。

まだ最初なので難しいかもしれませんが、

「黙歩」を心がけて生活しましょう。

*****

安全で静かな「みんなが過ごしやすい、落ち着ける環境」づくりのための行動ですね。

室内での過ごし方も「気づき・考え・実行する練習の場」ととらえるのは、

さすが東中生です。

少しずつでもみんなの意識が向上することを期待しています。

四役の皆さん、ありがとうございます。

「永遠の0」について

私が小さい頃は、戦争を扱った映画やドラマが今より多かったと思います。

幼い頃は父と戦争映画を見に行きました。

父は戦時中はすでに成人して、戦地にも行っていたと聞きました。

しかし、父の口から戦争の話は聞くことはありませんでした。

見に行った映画は「特攻隊」や「人間魚雷」を扱ったものだったのを

ぼんやり覚えています。

やはり当時の映画は戦争を美化したような内容で、

涙を誘うような内容だったと思います。

父がどんな思いでそのような映画を私の手を引いて見に行ったのか、

今となっては分かりません。

テレビでも米国の戦争ドラマ「コンバット」が人気でした。

私は「コンバット」に出てくるのとそっくりのヘルメットを買ってもらっていたのを覚えています。

ゼロ戦が登場するドラマもあって、

私はその航空用のメガネというか、ゴーグルというか昔の水中メガネのようなものが

かっこよくて、欲しかったのですが、これは買ってもらえませんでした。

↓ これです

先日、2年生の社会の授業を参観しましたら、

丸山先生が映画「永遠の0」の予告編を生徒たちに見せていました。

太平洋戦争の学習の導入だったようです。

私はこの映画は劇場公開時に見に行った覚えがありました。

生徒たちも興味をもって見ていました。

百田尚樹さんの原作になる映画で、主演は岡田准一さん、

他に井上真央さんや三浦春馬さんも出演していました。

……実の祖父、久蔵が凄腕の零戦乗りで、卑怯者と誹られても

「(まだ見ぬ)娘に会うまでは死なない」と妻との約束を守り続け、

どのような生涯を送り特攻を選んだのか、(Wikipediaから)

……孫の青年が生存者に話を聞いていくという物語です。

詳しい内容は控えますが、

丸山先生の授業を見ながら、

この映画を授業で取り上げるとすると、いろいろな視点があるのかなと思いました。

まず、今回のように歴史の授業で、太平洋戦争の背景や当時の庶民の様子などを扱うことができます。

道徳でもできると思います。

たとえば戦争と平和、生命尊重、家族愛

難しいですが、職務と個人の思いについても考えられます。

専門の視点で切り取れば、

美術や音楽でも教材化できるかもしれません。

少しネタバレを含みますが、

国語なら、久蔵が敵艦に突入するラストシーンを扱うというのはどうでしょう。

この時の久蔵の表情は次のどれだと思われますか。

ア 泣いている イ 叫んでいる ウ 笑っている エ 祈っている オ その他

皆さんが監督(脚本家)なら、岡田准一さんにどう指示されますか。

その理由はなんでしょう。

これを考えるためには、この映画をまた最初から見なくてはなりませんね。

私が考えたのは、エです。

実際のラストシーンは、私にとっては意外な感じでした。

関心のある方は、一度この映画をご覧になってください。

高橋尚子さんの思い出

東京オリンピック)・パラリンピック大会組織委員会の新しい12人の女性理事候補の中に、

元マラソン選手の高橋尚子さんの名前を見つけました。

シドニー五輪の女子マラソンで金メダルを獲得された高橋さんです。

高橋さんには、直接お会いして、

お話をさせていただいたことがあります。

JOCのお世話で、

熊本地震の後の支援活動の一環として、

私の前任校を訪問されたのでした。

重量挙げの三宅宏美さん、

水泳の萩野公介さんと3人でいらっしゃいました。

体育館に集まった小中学生、地域の方を前に、

スポーツの素晴らしさや競技の大変さ、

五輪の裏話などについて、

トークショーをしていただきました。

萩野さんは、すらーっと背が高く、

見るからに体脂肪率が低そうでした。

色が白くて、肌がきれいでした。

三宅さんは、テレビなどで見るよりも一層小柄なかわいい方で、

こんな小柄な方が120キロのバーベルを頭の上まで持ち上げるとは、信じられませんでした。

腰とか膝とかを故障されるのも無理のない、ハードな競技だと思いました。

帰路に着く前に、日本選手団の赤と白のスーツから着替えられたのですが、

三宅さんはとてもかわいいスカート姿になられて、照れ臭そうにされていました。

萩野さんは白いTシャツ姿になられましたが、その上半身の筋肉にびっくりしました。

「これしか着るのがないんですよ。意味わかんないでしょう」

とか笑っておられました。

(御船中学校 Facebook から)

さて、高橋さんは、金メダリストとしての有名な方ですが、

とてもとても気さくな方で、

控室の校長室でも、コロコロとよく笑っていらっしゃいました。

とても周囲に気を遣われていて、

話題が途切れないように、話をされていました。

帰られる時に萩野さん、三宅さんとご自分のスリッパを膝をついて手に取り、

重ねてスリッパ立てに立てていかれました。

とても恐縮でした。

どの道でも一流の方は、なんか会う人を元気にしていかれるなと感じました。

その高橋尚子さんが

恩師の小出監督から学んだ座右の銘がこの言葉です。

*****

何も咲かない寒い日は、

下へ下へと根を伸ばせ。

やがて大きな花が咲く。

*****

社会人になってマラソンに取り組み始めてからなかなか記録が伸びない時期に、

この言葉を噛みしめながら、厳しい練習を頑張っておられたと聞きます。

寒い日ももう少し。

暖かい春の日がそこまで来ているようです。

生徒の皆さんの伸ばした根が

それぞれの花を咲かすのも、もうすぐでしょう。

(2年生が植えてくれたチューリップです。)

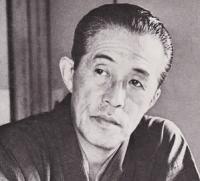

それなら三國の鍋洗いを見せてやろう

昨日に続いて、

「私が一番受けたいココロの授業」という本からの引用・要約のつづきです。

*****

それなら三國の鍋洗いを見せてやろう

(昨日のつづき)

しかし、さすが三國氏は「それなら三國の鍋洗いを見せてやろう」と思い直し、

その日は徹夜で、鍋の取っ手のネジまではずし、キレイに磨き上げたそうです。

翌朝、それを見て村上総料理長は、三國氏に「きれいに洗えたね」と言いました。

そこで、三國氏は、「今日は何をさせていただけますか?」と聞いたところ、

総料理長は「そうだなあ。鍋でも洗ってもらおうか」と言ったそうです。

そしてなんと、このあと三國氏は2年間もの間、鍋洗いをし続けたそうです。

もちろんとても悔しかったと思いますが、

三國氏の偉いところは、その時に「鍋洗いなんて・・・」と手を抜くようなことはせず、

「そんなことを言うなら俺の鍋洗いを見せてやる」と

来る日も来る日も鍋をピカピカに磨き続けたことです。

しかし、さすがに2年もの間、鍋洗いだけでは料理の腕は上がらないと思い、

やめさせてもらう覚悟を決めました。

そんな時、総料理長から呼び出され、

「来月から、スイスの日本大使館公邸の料理長をやってもらおう」と言われました。

これは大変な抜擢で、鍋洗いしかしてなくて、20歳の三國氏がそのような大役につくことを

周囲の人は猛反対しました。(当時、帝国ホテルの厨房には600人以上の料理人がいました。)

その時、村上総料理長は、

「鍋洗い一つ見れば、その人の人格が分かる。

技術は人格の上に成り立つものだから、あいつだったら間違いない」

と言ったそうです。

三國氏は、日頃から

「料理道具がキレイでなければ、気持ちよく料理はできないし、いい料理なんてできない」

という信念を持っていました。

だから、誰よりも鍋をキレイに磨き上げないと気が済まなかったのです。

これはまさに吉田松陰の言う

「至誠(まごころを持って事に当たること)」だと思います。

普段やらなければいけないことを徹底的に、真剣にできる人ってすごいですね。

*****

いかがだったでしょうか。

イチロー選手も毎試合後、時間をかけてグローブの手入れをすると聞いたことがあります。

「鍋洗い一つ見れば、その人の人格が分かる。

技術は人格の上に成り立つものだから、あいつだったら間違いない」

という言葉は素敵ですね。

また、この逸話について、村上総料理長さんが書かれた文章があります。

*****

三國君は私が総料理長だった当時、札幌グランドホテルから帝国ホテルに志願してやってきた。

正社員の枠がなく、パートタイマーで採用したが、やる気があって、よく気がつく男だった。

何にでも一生懸命で、良い意味での「欲」があった。

駐スイス大使への赴任が決まっていた小木曽さんが「専属コックにいい人はいないか」と打診してきたとき、

頭に浮かんだ何人かの候補者の中から、私は三國君を選んだ。

当時、三國君はまだ20歳の若者、しかも帝国ホテルでは鍋や皿を洗う見習いだったため、料理を作ったことがなかった。

では、なぜ私は三國君を推薦したのか。

彼は、鍋洗い一つとっても要領とセンスが良かった。

戦場のような厨房で次々に雑用をこなしながら、下ごしらえをやり、盛りつけを手伝い、味を盗む。

ちょっとした雑用でも、シェフの仕事の段取りを見極め、いいタイミングでサポートする。

それと、私が認めたのは、塩のふり方だった。

厨房では俗に「塩ふり3年」と言うが、彼は素材に合わせて、じつに巧みに塩をふっていた。

実際に料理を作らせてみなくても、それで腕前のほどが分かるのだ。」

(村上信夫著「帝国ホテル厨房物語」(日経ビジネス人文庫)Wikipediaから

*****

見る人によっては、見えるものなのですね。

料理に限らず、全ての仕事は人格の上に成り立つものだと思います。

私も「自分の◯◯を見せてやろう」というぐらいの気合いを入れて、

目の前の仕事をしようと思いました。

(フレンチの巨匠 三國清三さん)

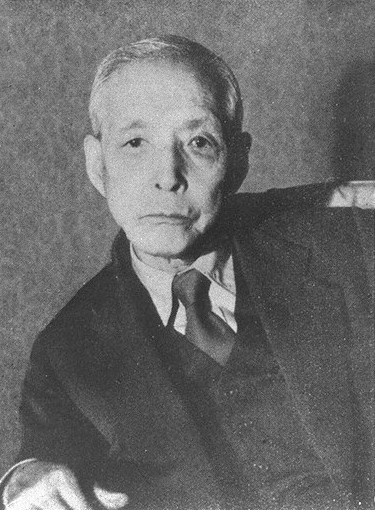

日本一の下足番になってみろ

下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。

そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ。

これは、阪急百貨店、宝塚歌劇団・東宝などを創業した実業家、小林一三さんの言葉です。

(ちなみに、先日この欄に登場(?)した松岡修造さんは小林さんのひ孫さんです。)

![こんなときだからこそ! 松岡修造に聞く、熱血応援エピソードから、ポジティブに生きるための脳内変換術 - スポーツ - ニュース|週プレNEWS[週刊プレイボーイのニュースサイト]](https://wpb.shueisha.co.jp/news/sports/2020/images/matsuoka_shuzou3.jpg)

「下足番」とは、丁稚奉公か何かの一番年下の人がする仕事です。

下足番という仕事を軽んじることは不適当でしょうが、

誰でも務まる、つまらない仕事の代名詞として、ここでは使われているのでしょう。

現在で言えば、コピー取りやお茶くみでしょうか。

モチベーションの上がらない仕事とでも言うのでしょうか。

小林さんは明治時代生まれで、

この言葉もこののように、時代背景を表しているところがありますが、

私は、なぜか気合いの入る言葉に思います。

面白くない仕事、

たいしてやりがいのない仕事と

投げやりになるのではなくて、

どうせやるなら、「日本一」になるぐらいの意気込みでやってみろ、

ということではないでしょうか。

この小林さんの言葉に似た逸話をご紹介します。

「私が一番受けたいココロの授業」という本からの引用・要約です。

*****

それなら三國の鍋洗いを見せてやろう

皆さんは、フランス料理界の第一人者である三國清三(みくにきよみ)氏を知っていますか。

三國氏は、昭和29年に北海道のまずしい漁師の家に生まれました。

そして、昭和44年、15歳の時に北海道でナンバーワンといわれる札幌グランドホテルの厨房に入りました。

三國氏には、料理の才能があったのでしょう。

数年働いただけで、若くして花形シェフになりました。

しかし、三國氏は志が高く料理の頂点を極めようと、当時、日本一のホテルである帝国ホテルに入りました。

帝国ホテルのその当時の総料理長は、村上信夫氏で、フランス料理界では、日本一と言われた方でした。

三國氏は、初日に村上氏から「鍋でも洗ってもらおうか」と言われました。

三國氏にしてみれば、「俺は札幌グランドホテルで人気のシェフだぞ」というプライドもあり

「俺に鍋洗いをさせるとは、どういうことだ」とムカッとなったそうです。

*****

(つづく)

明日の自分は今日の自分が創る

「明日の自分は今日の自分が創る」

これは、本校教育のキーワードです。

本校で過ごす一日一日は、

中学卒業後の自分自身のためにあります。

自分が将来「なりたい自分」になるため、

日々充実した生活をしてほしいと思い、この言葉を選びました。

生徒たちに話をする時も、よく引用して呼びかけています。

この「明日の自分は今日の自分が創る」と似た意味のことを、

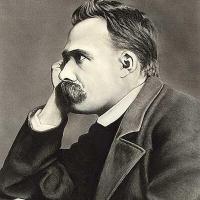

有名な哲学者ニーチェが言っていたのを知りました。

ニーチェの言葉とは、

「過去が現在に影響を与えるように、

未来も現在に影響を与える」

というものです。

過去の自分が現在の自分を作っているというのは、

比較的分かりやすいのではないでしょうか。

「お正月休みにお餅を食べすぎたので、休み明けには5キロ太っていた」

というのが、そういうことです。

「過去が現在に影響を与える」

因果応報とでもいうのでしょうか。

「未来も現在に影響を与える」

たとえば、旅の行き先が定まっていなくては、旅の準備はできません。

今の時期でも、北海道に行くのならコートが必要でしょうし、

沖縄に行くのなら、半袖でいいかもしれません。

本校は3年間で「なりたい自分になる なくてはならない人になる」学校です。

では、あなたの「なりたい自分」とは、どんな人なのでしょう。

本校の生徒の皆さんは答えられるでしょう。

今日から3月です。

今年度の、特に3年生にとっては中学生活の総仕上げの時期です。

と同時に、卒業、進学、進級を前に準備する「ゼロ学期」です。

次のジャンプのための助走の時期でもあります。

1年後、5年後、10年後…

未来の自分を具体的に思い描いてみてはどうでしょう。

そうすると、今日という日をどう過ごすかも

明らかになっていくように思えます。

(平成30年度の入学式の日の様子です。もうすぐ3年が経ちます)

渋沢栄一さんの人間観察「視 観 察」

日曜日といえば、「青天を衝く」です。

先日渋沢栄一さんの「蟹穴主義」について触れましたが、

渋沢さんの「視 観 察」という人間観察についての考えが、示唆に富んでいると思いました。

「視 観 察」とは、人を見る際の次の3つのバージョンのことです。

「視る」・・・その人の表面に表れる行動、外見をみる

「観る」・・・その人の行動の裏にある動機をみる

「察る」・・・その人が心の底で何に満足しているのか、喜んでいるのかをみる

私の経験から、思い出す例があります。

(視) ある先輩の先生は、声が大きく、行動は速く、外見も豪放な印象でした。

口癖は「ハッキリ言って〜」で、歯に衣着せぬ発言も多かったと思います。

(観) 私は、先輩の言動の裏に、積極的なリーダーシップを見ていました。

(察) ところが、あるピンチに立った時、強くプレッシャーがかかる場面で、

「ここは何か反論すべきではないか」というところで、その先輩は口をつぐんでいました。

後輩や同僚には強く出る人でも、自分より強いところからのプレッシャーには、

立ち向かわなかったように思えました。

それからそも先輩の言動を見ていると、

思い通りに人が動かない時に、特に強い言動を取ったり、

怒ったりしていることが見えてきました。

積極的なリーダーシップに見えていたものは、

自己中心的な行動の一つの表れだったのかもしれません。

(視)また、別のある上司は、とても細部にこだわる人で、

プリントや文書の一字一句まで、指摘を受ける部下の私たちは「細かいな〜」とちょっと辟易していました。

(観) きっと外に文書が出た時に恥ずかしいんじゃないのかな、

自分の体面を優先されてるようだな、ぐらいに感じていました。

(察) ところがある時、私が初歩的な連絡や準備不足である大失敗をして、

外部からひどく苦情というか批判を受けたことがありました。

その時、その上司はすべて自身の責任として引き受けて詫びてくれて、

できない部下の私の盾となって守ってくれたのです。

他の部下たちと一緒に集められた時、私は厳しく叱責されるのを覚悟していましたが、責められることは一言もありませんでした。

「部署全員で今まで以上に協力して乗り切っていこう」というような話をされて、

私には「次からこうしていこう」という具体的なアドバイスをくれただけでした。

私は、「この上司は組織としてのあり方や部下の気持ちをよく考えてくれているのだな」

と、その上司を見る目が少し変わりました。

しばらくして、私の作った、ある大切な会議の資料に誤字が一字あるのを、

その上司が深夜に携帯電話で教えてくれたことがありました。

翌日の午前に会議は開かれるので、今夜のうちに知らせてくれたのだと思います。

残業を終えて自宅でもう寝ようとしていた私は、少しびっくりしました。

上司は私よりずいぶん前に帰宅されていたからです。

後から聞いたのですが、

資料を持ち帰ってもう一度じっくり見直していたのだそうです。

前回の失敗の時と同じ人たちが出席する会議だったので、

特に会議の主査である私のことを気にかけて(大丈夫かなと心配して)くれたのだと思います。

翌朝、資料の差し替えのために、いつもより2時間ほど早く出勤すると、

程なくその上司もやって来て、手伝ってくれました。

「よかったな、これでもう大丈夫だ」と

作業が終わった時に見せてくれた笑顔は忘れられません。

表面的な部分だけで人のことは分からないものです。

難しいことですが、「察する」ことも心がけていきたいと思います。

これは「ウルトラセブン」のウルトラ警備隊です。

左から3人目がキリヤマ隊長です。

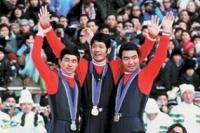

心に残る1972年のオリンピック後編

昨日に続いて、1972年のオリンピックの思い出です。

この年は2回オリンピックがあったのです。

札幌で冬季オリンピックが開催されました。

冬季オリンピックは当時それほどポピュラーではなかった気がします。

競技について、スキーの滑降や大回転、スピードスケートやフィギュアスケートは

一般に知られていたと思いますが、

リュージュやボブスレーなど、初めて知りました。

いわばソリを使ったスポーツですが、スピードが出て怖そうでした。

特にリュージュは、小学生の私には、楽しいスポーツとはとても思えず、

「趣味の楽しみでやる人は絶対いないだろうな」と思ったのを覚えています。

(これがリュージュ)

そんな中、札幌五輪の前に雰囲気が盛り上がってくる頃、

コカコーラの王冠の裏をめくると(昔はコーラやジュースは瓶で飲んでいました)、

冬季オリンピックの各競技のピクトグラムが出てきて、

それを全競技揃えようと、友達と一生懸命集めていたのを覚えています。

(ネットで調べると画像が見つかりました。こんなモノでした。懐かしいので引用します)

当時日本は冬季オリンピックで、まだ金メダルを獲ったことがありませんでした。

そこで、世界大会で実績のあったスキージャンプに、

金メダルの期待が集まっていました。

主力選手へのインタビューでは、事あるごとに金メダルの期待が話題にされていて、

子ども心に、選手が追い詰められている感がわかる気がしていました。

いよいよ70メートル級ジャンプの試合当日、

「日の丸飛行隊」(この愛称も今振り返るとゼロ戦か何かを連想させて、ちょっと悲壮感が漂いますが)

と呼ばれた、笠谷、今野、青地の3選手が、

金、銀、銅の表彰台を独占するという素晴らしい結果を残したのでした。

私も、特に笠谷選手がジャンプするのを待つ間は、

テレビの前で祈るようにして見ていました。

一人の競技はほんの数秒、

特に踏み切りをして中空へ飛び立つ瞬間などは、ほんの一瞬ですので、こっちまで緊張しました。

ご本人の緊張感は想像もつきません。

2本目に美しい姿勢で着地した瞬間に、

実況のアナウンサーが

「飛んだ、決まった!」と叫びましたが、

私は「ああ、このセリフは前もって考えてきたんだろうな」と思いました。

と同時に、もしジャンプを失敗していたら、なんと言うつもりだったのだろう、準備していたのかな、などと、

しょうもないことを考える小学生でした。

しかし、続く90メートル級の試合では、

2本目に風が止まず、焦れた感じで滑り出した笠谷選手を空中で突風が襲い、

70メートル級に続くメダル獲得はなりませんでした。

たまたまその時に吹いた風で明暗が分かれるとは、仕方ないとはいえ、

厳しい競技です。

ただ、笠谷選手がスタート台で少し長く待たされた時に、

国民の期待などが脳裏をよぎり、

今飛んでしまえば、その重圧や期待に耐えるのもこれで終わりになる、

とご本人が思ったかどうか分かりませんが、

そんな吹っ切れた感じで飛び出していったように思いました。

スポーツの世界は厳しいものです。

笠谷選手の2本目が失敗に終わって、

「あーあ」みたいに言っている人たちの表情を見ると、

小6の私は少し腹が立ちました。

勝手に期待して勝手に失望するのが大衆でしょうが、

笠谷選手ご本人に後悔がないなら、

これで解放されたならいいよな、と思いました。

笠谷さんは後年、「ジャンプは好きだ。けれどオリンピックはきらいだ」と語られているそうです。

(90メートル2本目の後うずくまる笠谷選手。この当時の新聞記事には「惨めな結果に終わり…」とあるそうです)

ただ、それからしばらくは

ある時は校庭の滑り台から、ある時はとび箱の上から飛び降りて、

片膝を曲げて、両腕を水平に広げて着地する練習?に

私たちは没頭したのでした。

心に残る1972年のオリンピック前編

私は牛深東中学校に来て、4年になります。

4年というと、トランプ大統領の任期と重なります。

彼ほどではありませんが、私もわがままを言って、

ずいぶんご迷惑をおかけしたことと思っています。

申し訳ありませんが、あと少しの任期、どうぞよろしくお願いします。

さて、4年と一口に言っても、短いようで長いものです。

4年に1度に行われる予定だった東京オリンピックですが、

会長さんが交代し、いよいよ正念場ですね。

今日は私の心に残っているオリンピックとして、

1972年のミュンヘンオリンピックについて、お話ししたいと思います。

ミュンヘンオリンピック

男子バレーボール 日本対ブルガリア(1972年)

金メダルを期待された全日本男子バレーチームが、

準決勝でブルガリア相手に、セットカウント0-2から、

大逆転した試合です。

当時私は小学6年生でした。

時差の関係で未明までかかって中継されたと記憶しています。

ですから、私は生中継を見ていたのではなく、

翌朝ニュースか何かで見て感動したのだと思います。

当時は「ミュンヘンへの道」という、

この男子バレーチームを描いた番組が、

たしか日曜日7時半から放送されていて、

毎週見ていたと思います。

アニメと実写が一緒になって、

現実の五輪への取り組みと

番組がドキュメントとして同時進行していくという、今思えば画期的な番組でした。

番組の想定通り、本当に金メダルが取れるのかヒヤヒヤドキドキしていたものです。

いぶし銀のようなセッターの猫田選手、ハンサムな嶋岡選手など、実在の選手たちなねまつわるエピソードも描かれていました。

身長2メートルほどの選手たちが、

逆立ちしてコートの周りを何周も回るという練習や

今でもあるのでしょうか、

「一人時間差攻撃」

などというのも出てきて、

まるで巨人の星とかのスポ根アニメのようでした。

(アニメのオープニング)

覚えているのは、エースの1人横田選手が腰が悪いということで、

腰に自転車のタイヤのチューブを巻いて出場しているという話です。

私もその後同じように腰を痛めて自転車のチューブを巻いて生活するようになるとは思ってもいませんでした。

また、そこで登場していた大古選手は、のちにたしかサントリーという実業団チームの監督をされましたが、

東京に出張した時、ホテルの朝食会場で選手たちと食事をされている大古監督に遭遇したこともありました。

皆さん、大きい人たちばっかりでした。

それはさておき、

前回の東京オリンピックで金メダルを取って

「東洋の魔女」(このニックネームからはプロレスマンガを連想するのは私だけでしょうか)

と世界から恐れられた、

全日本女子バレーチームに負けじと、

「なにくそ、今にみておれ」

と歯を食いしばって努力した大男の皆さんをまとめていった、

小柄の松平監督の信念とリーダーシップは、

今でも色褪せないと思います。

決勝で東ドイツを破った全日本(毎日新聞から)

(主題歌に乗せてミュンヘン五輪の様子が見られます)

「努力する人は希望を語り」について

昨日は「なおみ風格」について考えましたが、

野村克也さんは、

「人格や品格を問われる年齢がある」

というような言葉を残されています。

やはり一般的には、年齢相応の風格や品格が求められるのかなと思いました。

野村さんといえば、

今春久しぶりに日本球界に復帰した田中将大投手を、

前回の楽天時代にエースとして育成されましたね。

「マー君、神の子、仏の子」とか名言(?)を残されました。

当時の野村さんは毎試合後に記者団の前で「野村節」でボヤいていました。

選手にやる気を起こさせたり、ある時は相手チームを牽制したり、またある時はマスコミ対策のために、

作戦としてボヤいておられたようです。

私などは自分の努力不足は棚に上げて、

ついついボヤいてしまうことの多い今日この頃ですが、

こんな言葉があります。

「努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る」

作家・井上靖さんの言葉だそうです。

以前、ある校長室にこの言葉が掲げてあり、

厳しい校長先生なのだどうなと思ったことがありました。

希望と努力は二つで一つなのですね。

前向きに希望を語れる人は、努力している人なのでしょう。

逆に、不満を言ってばかりの人は、

怠けたいのでその理由を延々と並べるのかもしれません。

今日も自戒したいと思います。

「なおみ風格」とは

大坂なおみ選手が、先週の全豪オープンテニスで優勝されましたね。

いつか全米オープンで決勝を争ったセリーヌ選手も破って、

決勝も素人目には、危なげないような強さだったようです。

この決勝について、松岡修造さんがブログで熱く語られています。

(「松岡修造、大坂Vで大興奮「なおみ風格炸裂!」「“なおみテニス”を止められない!」Yahooニュースから引用)

*****

苦しみながらも奪った第1セットについては、

「自分のテニスができないなかでもフットワーク、心の安定感があった。

だからこそ、5-4での最後の2つのポイントは、大坂さん自ら相手のミスを誘ったのです。

これがすごい!」

「相手がなぜミスをしたか? それはブレイディにとって、

相手がNAOMI OSAKAだったから」などと分析。

そして「なおみ風格炸裂!」とつづっている。

*****

この「なおみ風格」というのが面白いですね。

先日もふれましたが、将棋の藤井聡太二冠もすでに強豪としての「風格」があり、

相手にある意味「信用」されているようです。

将棋中継の解説者が、

藤井くんが終盤で時間を使わずに指し手を進めだすと、

「これは詰みがあるんでしょうね。藤井二冠が指してるんですから」

と言ったりします。

プロ野球の世界でも、

王選手が際どいボールを見送ると、

「王が見送ったのだから、ボールだな」と、審判はボールに判定したという、

「王ボール」というものがあったそうです。

これらは、高い技術や強さはもちろんですが、

勝負以外の面でのその人の「風格」も影響しているでしょう。

大坂なおみ選手は試合後の振る舞いや

コート外での言動も

落ち着いていて、少しユーモアもあり、

負かされた相手が反感を持たないような「風格」がついてきましたね。

人は年齢や経験、地位などから

このような「風格」がつくものなのでしょうか。

私はちょっと努力不足を認めざるを得ませんので、

今後気をつけたいと思っているところです。

二つの「為せば成る 為さねば成らぬ」

上杉鷹山

「江戸時代中期の大名。出羽国米沢藩9代藩主。領地返上寸前の米沢藩再生のきっかけを作り、江戸時代屈指の名君として知られている。」(Wikipediaから)

江戸時代としては革新的な財政改革や教育改革などを断行し、米沢藩(現在の山形県)を立て直しました。

実際に藩内の農村を歩いて回り、人々と直接会話を交わして、施政の参考にしたという逸話も多く残っているようです。

また、ケネディ大統領が日本人記者のインタビューで、

「尊敬する日本人」として鷹山を挙げたということで、注目を集めたそうです。

たしか、日産の元社長のカルロス・ゴーンも、鷹山のことを知っていて、

鷹山を引き合いに出して、ゴーン自身も工場を歩き回ってコストカットに取り組んでいたと思います。

上杉鷹山の

「してみせて言って聞かせてさせてみる」

という言葉をアレンジして、

「やってみせ、言って聞かせて、やらせてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」

と言ったのは、山本五十六です。

この言葉は人に物事を教える際のポイントを端的に言っていて、有名ですね。

他にも、鷹山の詠んだ有名な歌があります。

「為せば成る 為さねば成らぬ」

で始まる歌で、皆さんもお聞きになったことがあるでしょう。

この後は「何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」

と続きます。

為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり

「トライすれば何事も達成できる。達成できないのは、トライしないからだ」

という、藩の改革を断行したリーダーシップの持ち主らしい言葉ですね。

私も長くこの言葉に元気づけられてきたように思います。

しかし、この鷹山の歌には、彼が参考にしたであろう元歌?があります。

それは、

為せば成る 為さねば成らぬ 成る業(わざ)を 成らぬと捨つる 人の儚さ(はかなさ)

という歌で、

詠んだのは戦国時代の武将、武田信玄です。

「トライすれば達成できることを、どうせできないとあきらめてしまう、人のはかなさよ」

という意味でしょうか。

「どうせできないとあきらめてしまう」人間というものを、

「はかない、むなしいものだ」とため息をついているようです。

鷹山の歌の果敢な感じ、断固とした感じに比べると、

信玄の歌は、「なんでみんなそうなのかなあ」「わかんないのかなあ」

という嘆きも伝わってきます。

昔からリーダーは孤独なものだったのでしょう。

今日は、私より一つ年上の天皇陛下のお誕生日です。

一昨年の5月には、半蔵門のところで

車から手を振っておられるお姿を、直接拝見することができました。

心からご健康をお祈りします。

床屋さんに学ぶ「かつがつ」

先週の2月20日は、アントニオ猪木さんの誕生日でした(1943年 今年78歳になられました)。

また、この日は、長嶋茂雄さんの誕生日でもあるそうです(1936年 今年で85歳になられました)。

(ちなみに、昨年惜しまれてお亡くなりになった、志村けんさんも同じ日が誕生日だそうでした。 1950年)

奇しくも各界の国民的なスターが、同じ誕生日とは、少し驚きました。

これもまたちなみに、私と同じ誕生日の有名人には、

TOKIOの松岡くん、深津絵里さん、レスリングの浜口京子さんや元横綱輪島関など、そうそうたる(!)メンバーがおられます。

最近、元プロレスラーのアブドーラ・ザ・ブッチャーさんも同じ誕生日と知って、

びっくりしました。

(ただ、ブッチャーさんは生年に2つの説があるという、謎に満ちた方です。)

なぜこのようなことに話が脱線しているかというと、

私は昨日床屋さんに行きました。

私はふだん、1日に3秒も鏡を見ないのですが、

久しぶり(?)に鏡に映った自分を見たところ、

「髪に白いものが増えたなー」と改めて思い知ったのです。

長嶋さんも猪木さんも高齢になられましたが、笑顔の姿を時々拝見して、

私も歳を取ったけど負けてはいられないなあと思ったところです。

ところで、今日の本題は、その床屋さんでのことです。

床屋さんが髪を切った後に、床に散った私の髪の毛を、きれいに掃いて片付けてしまい、

それから顔そりにかかられるのを見て、

一つの仕事を片付けて、そして次、と段取りをされているのに、

今さらながら気づいたのでした。

もちろん、店の床を清潔に保つ意味もあるでしょうし、

次のお客さんを呼ぶときに、スムーズに行くこともあるでしょう。

髪を切っているお客さんが「やっぱりもうちょっと後を刈り上げて」

などと言うチャンスもあります。

熊本弁では、こういうことを

「かつがつ」片付けると言いますね。

調べてみると(goo辞書)こう書いてありました。

*****

かつ‐がつ【且つ且つ】 の解説[副]

1 不十分ながら成り立つさま。どうにか。ともかく。「やりくりして且つ且つ家計を維持する」

2 とりあえず。急いで。「―里内裏 (さとだいり) つくるべきよし議定あって」〈平家・五〉

3 その時期でないのに、早くも。「我が山の衆徒、―以て承悦す」〈平家・七〉

4 少しずつ。ぼつぼつと。「要法など―伝授しけり」〈沙石集・二〉

*****

もともとは古語で、源氏物語にも用例があるようですが、

熊本弁で使うときの意味は、上記4の「少しずつ」ですね。

熊本弁では、「ばってん」「あとぜき」「武者んよか」「むぞらしか」など、

有名な言葉がたくさんあります。

私は方言にはその地方の庶民の息づかいが聞こえそうで、好きなのですが、

「さでくりきゃあこけた」などと言うと、すごい勢いで転んだ様子が目に浮かびそうです。

さぞ痛かったでしょうね。

私は、この「かつがつ」も好きな熊本弁の一つです。

同じ少しずつという意味の共通語には、「コツコツ」がありますが、

「かつがつ」とは少しニュアンスが違いますね。

「かつがつ」には、「その都度」「こまめに」「怠らず」といったいった意味が含まれているように思います。

校長室の片付けも「かつがつ」しまい(牛深弁)、と思うこの頃です。

「1センチ」なら前に進める

またまた今日も、

元CAのマナー講師、松澤萬紀さんの

「1秒で『気がきく人』がうまくいく」から気になったいい話を紹介します。

(昭和58年ドラマ「スチュワーデス物語」から)

1メートル前に進めなくても、「1センチ」なら前に進める

という話です。

*****

「1センチ」なら前に進める

中学生時代、剣道部に所属していた私は、

顧問の先生に「おまえは、試合をする前

から負けている」

と指摘されたことがありました。

なぜかというと、

審判の「はじめ!」の掛け声の直後に、

無意識に一歩下がるクセがあったからです。

戦う前から対戦相手の気迫にひるみ、

自分から逃げていたのです。

*****

松澤さんは、

「怖くても、一歩前に出なければいけない。

技術ではかなわないのだから、

せめて、気持ちで負けないようにしよう」

そう思うようになってから、少しずつ変わったと言います。

剣道の市の大会で3位の成績を収めるなど、

「一歩だけ前へ出る勇気」が

大きな結果につながるようになったそうです。

*****

「ほんの一歩だけ前へ出る勇気」なら、

誰もができるのではないでしょうか。

(中略)

CA(客室乗務員) の試験に7回も落ちながら、

それでも空を飛ぶことができたのは、

「一歩だけ前へ出る勇気」を持って、

「不合格」になることを怖がらなかったからです。

*****

まず1センチなら私にもできる、

という気持ちになりませんか。

松澤さんの本には、体験談とそこから導かれた

参考になる話がたくさんありました。

(昭和45年ドラマ「アテンションプリーズ」から)

笑顔には、「3つの笑顔」がある

昨日に続いて、元CAのマナー講師、松澤萬紀さんの

「1秒で『気がきく人』がうまくいく」から、ちょっといい話を紹介します。

笑顔には、「3つの笑顔」がある

という話です。

*****

空の上で、500万人以上のお客様と接してきてわかったことがあります。

それは、笑顔には、「3つのタイプ」があるということです。

1 【自然と出る笑顔】

おいしい食事をしているとき、好きな人に会ったとき、友だちに会ったとき、楽しい会話をしているときなどに、自然と出る笑顔。

2【損得でつくられた笑顔】

「買わせよう」という思いが透けて見える接客用の笑顔。

「良く思われよう」という下心を感じさせる笑顔。心がともなっていないつくりものの笑顔。

*****

この2つの笑顔はすぐ思いつきますね。

では、CAさんが大切にしているという、もう一つの笑顔とはどんな笑顔でしょう。

*****

3 【相手の心を救う笑顔】

相手のためにつくる笑顔。1や2のように、「自分の気持ち」のあらわれとしての笑顔ではなく、

「相手の気持ち」を心地良くするための笑顔。

相手のために、たとえ、自分がしんどくてもつくる笑顔。

*****

松澤さんが現役のCAさんの時に、先輩CAから

「つらいときこそ、笑ってね」とアドバイスをもらったそうです。

*****

「松澤さん、CAは、落ち込んでいるときも、疲れているときも、泣きたいときも、笑顔を忘れてはダメ。

なぜなら、CAの笑顔は、お客様のためにあるのだから。

飛行機が揺れているときも、松澤さんのその笑顔を見たら、お客様は怖くなくなるはず」

私は先輩から、「笑顔には、人の心を明るく、やさしく、おだやかにする力がある」ことを教わりました。

笑顔は、自分のためのものではなく、人を元気にしたり、励ましたりするためにある。

そのことに気がついてから、私は、心配事があるときでも、

笑顔でいられるようになったのです。

*****

東中では、

1の「自然と出る笑顔」がたくさんあります。

生徒たち、先生たちの笑顔が絶えることはありません。

2の「損得でつくられた笑顔」については、学校ですので、ほとんど見かけないかと思いますが、どうでしょうか。

では、3の「相手の心を救う笑顔」はどうでしょう。

CAさんのように、お客様の安心のための笑顔、というわけではありませんが、

「人を元気にしたり、励ましたりする」笑顔を意識して生活する人が増えれば、

もっと素晴らしい東中になるかもしれません。

先輩CAさんは「つらいときこそ、笑ってね」と言われたそうですが、

それは難しいことですね。簡単にはできません。

その先輩も新人の頃、その先輩から同じようなアドバイスを受けたのかもしれません。

つらいときに笑顔になるように努力を重ねて、

今度は後輩にアドバイスできるようになったのではないでしょうか。

東中の笑顔も伝統となってつなげていけるといいなと思いました。

(映画「ハッピーフライト」から

「小さいことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に」

1秒で「気がきく人」がうまくいく

という本がここにあります。

著者は松澤萬紀さんというマナー講師の方です。

以前、CAさんの採用試験に8回目の挑戦で合格し、

ANAで12年間CAさんをされたという経歴の持ち主です。

CAさんを経験された方らしい、いろいろなエピソードが掲載されています。

今日はその中から少しご紹介します。

「業界で、ダントツの成果を上げている方々に共通していたのは」と聞くと、

どんな共通点だと思われますか。

松澤さんは、

「ほんの『1秒』という短い時間の中で判断をくだし、

非常に『気がきく習慣』を、いつも実行されているということ」

だとおっしゃっています。

「99%の人がやっていないこと」でも「やろうと思えば誰でも実行できる」、

「たった『1秒』意識することではじめられる習慣」だそうです。

どんなことかその一例を引用してみましょう。

*****

先日、ファーストクラスを担当している友人のCA数人に、

「どんなお客様に魅力を感じるか?」と尋ねたことがあります。

彼女たちは、そろって「同じ答え」を口にしました。

何と答えたと思いますか?

*****

?なんでしょう。

芸能人とか、チップをくれる人(航空機内ではそんなことはないでしょうか)?

*****

正解は、「きちんと、挨拶をしてくださるお客様」です。

たとえば、日本を代表する俳優であった高倉健さん。

CAが「ご搭乗ありがとうございます」と挨拶をしたところ、

高倉健さんは、わざわざ席を立って、

「こちらこそ、ありがとうございます」と丁寧に挨拶を返してくださったそうです。

たった「1秒」の挨拶のために、

席を立ってくださった高倉健さんの誠実さに、

友人のCAは、大きな感動を覚えたといいます。

*****

高倉さんが丁寧な挨拶をされる方だったということは、

以前「高倉健さんの最敬礼」という記事で、このブログでもご紹介しました。

また、

*****

私が、テレビ「はなまるマーケット」(TBS)に、生出演させていただいたとき、

とても印象に残る挨拶をしてくださった出演者がいます。

薬丸裕英さんと、いとうあさこさんです。

私がスタジオに入ったのは、出演の数分前でした。

コマーシャルの間に「松澤さん、入ってください」と声をかけられ、

私はそこではじめて、出演者の方々と対面しました。

コマーシャルが終わるまで30秒ほどしかありませんでしたが、

出演者のみなさんに「松澤と申します。よろしくお願いいたします」と挨拶をしました。

みなさん、笑顔で「よろしくお願いします」と返してくださったのですが、

時間が差し迫っているため、「台本で進行を確認しながら」挨拶を返す方もいらっしゃいました。

生放送ですから、無理もありません。

ところが、薬丸裕英さんと、いとうあさこさんは、心に残る素敵な挨拶を返してくださいました。

お2人の挨拶は、きちんと私に体を向け、私の目を見て、

「こちらこそ、よろしくお願いします」と、

とても丁寧に頭を下げてくださったのです。

私を受け入れてくださっていることが伝わり、気持ちを落ち着かせて出演することができました。

秒単位で進行するテレビの生放送にあって、貴重な「1秒」を私に捧げてくださったことがとても嬉しく、

私はすっかり2人のファンになりました。

*****

こういった話を読むと、

「こちらこそよろしくお願いします」という、

何の変哲もない日常の言葉が、

とても美しい言葉に思えます。

たった1秒ほどの挨拶のお返しですが、いいですね。

松澤さんによると、

ANAでは「小さいことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に」

という言葉を、先輩たちからよく教えてもらったそうです。

「たった1秒」の挨拶こそ、この言葉が当てはまるのだと思いました。

関心がある人は……

マナー講師・松澤萬紀さんが教えてくれた、コーヒーがよりおいしく味わえるコミュニケーションと8つのマナー|コーヒーは人の心と心を近付ける接着剤——コミュニケーション編(前編)

過去の行為の責任の取り方について

熊本県公立学校「心のアンケート」を本校でも実施しました。

「いじめられたことがあるか」という設問の該当は1件で、

この件は、生徒による早めの相談と、先生方の丁寧な対応で解決を見ています。

謝罪などをしてからも、3か月は先生方で目配りをして、

その後いじめが続いていないか、確認をしています。

引き続き、人権を大切にする指導をすべての教育活動の中で取り組んでいきます。

ところで、このようなニュースをご覧になったでしょうか。

読売新聞の記事には、こうあります。

「韓国女子バレーボールの主力選手として、東京五輪での活躍が期待された双子姉妹が、

子供時代のいじめを理由に代表チームから追放された。

厳しい処分には、暴力根絶に取り組む韓国スポーツ界の強い姿勢もある」

韓国バレーの「アイドル」双子姉妹、子供時代のいじめ理由に代表追放

なぜ今になって告発されたのかには、SNSの影響もあるようですし、

当の本人たちも事実を認めているようです。

その他の詳しい経緯は分かりませんが、報道された部分を見ると、

過去のいじめ体験を根拠に代表追放とは、厳しいなと思いました。

Yahoo!ニュースによると、元陸上選手の為末大さんは、

「日本のスポーツ界で同じような事例が出てきたとき、

どのような判断をし、どのようなメッセージを出すかの用意は各協会しておいた方がよさそうです」

と危惧されていると述べられたそうです。

また、韓国でいじめ代表剥奪「過去の過ち」日本との違いという、

日刊スポーツの記事を目にしました。

筆者は、「ソウルで生まれ、19歳で来日した。以降33年間、日本で生活している」盧載鎭さんという方です。

私はこの記事を読んで、考えさせられました。

一部引用します。

*****

日本は「学生の時は不良でした。今は真面目に頑張ってます」

「子供の時に番長やってました。今は生まれ変わりました」「昔はワルだった」などと公言するスポーツマン、芸能人がいて、

過去の過ちから立ち直ったことを美談としてとらえられる傾向がある。

元不良に再生する機会を与え、過去は過去として今の成功に目を向けがちだ。

*****

日本には「水に流す」という慣用句もあります。

一方、韓国では、

*****

同様の過去が明らかになった場合、

まずは当時被害を受けて苦しんだ被害者のことを考える。

いじめられたことが原因で、将来プランが崩れた人もいるだろう。

いまだにトラウマに苦しむ人もいるし、ひどい場合には自らの命を絶つ人もいる。

当時は人格的にも年齢的にも未熟だったにせよ、

何年前だろうが、加害者は社会的制裁を受けるべきで、

再生するのは罰してからと思われる節が強い。

*****

という見方です。

日本では、現在、不祥事を起こしたり(たとえば芸能人の不倫)、

犯罪を犯したり(たとえば薬物乱用)したときは

厳しい処分(解雇や活動停止など)があります。

(ただ、芸人の方などが活動再開後、自らの不祥事を「自虐ネタ」にして笑いを取ろうとするのは、

私は好きではありません。)

過去に遡った場合はどうでしょう。

こういったことを、「国民性の違い」で済ましていいのか、

欧米では同様のケースはどうなのか、

過去の行為の責任の取り方はどうすべきでしょう。

犯罪なら「時効」という要素もありますが。

私には簡単には答えは見つかりません。

盧載鎭さんは、記事の最後にこう書かれています。

*****

双子の李姉妹が日本人ならどうだったか。

「なんでいまさら?」

「よく立派に再生した」

「罪滅ぼしのためにも、東京オリンピックで頑張れ」

という流れになりはしなかっただろうか。

果たして、学生時代の暴力が代表剥奪までつながるだろうか。

賛否はあり、どういう対応が適切かはわからない。

*****

「藤井聡太二冠、高校を自主退学」について

将棋の藤井聡太二冠が卒業を3月に控えて、

自主退学したことが報道されました。

藤井聡太王位が1月末に高校自主退学 「将棋に専念」 秋に決断

藤井くんは、名古屋教育大学附属中学校から、同附属高校に進学されていました。

そもそも、中学3年生の時に鮮烈な連勝記録を打ち立ててデビューしていた彼は、

高校に進学するのか?と言われていたぐらいですので、

やっぱり高校の学業と一流棋士との両立は難しかったのだな、と言えば

それで話は早いのですが…。

私は将棋が好きで、よく観戦するのですが、

藤井さんの強さは並大抵ではないですね。

弱冠18歳で、他の先輩一流棋士に

「どんな将棋だって、相手が藤井くんなら負けたって仕方ないかな」と

思わせているようです。

さて、冒頭のニュースを見て、私は二つの感想を持ちました。

まず、高校の授業がつまんなかったのだろうな、ということです。

藤井くんといえば、

中学校の時に宿題を出す先生に

「授業中に理解しているのに、

なぜ、わざわざ家でまた勉強しなくてはいけないのですか」と質問して、

当の先生が言葉に詰まったというエピソードがある人です。

想像ですが、大学入試に照準を合わせた進学校の授業は、

つまらなかったのではないでしょうか。

本校では、ただ量をこなすだけの課題ではなく、

各自が確認テストの目標を持って家庭学習を行う

「苓南タイム」に取り組んでいるところです。

二つめ。

18歳で、学校を辞めてまで打ち込める道を持って、

確信して進めるのはすごいなということです。

中学高校のクラスメイトや学生生活を離れてまでして、

「一層精進していく所存ですので、今後ともよろしくお願い申し上げます」

と言い切っていますね。

本来、趣味にする人が多い将棋というボードゲームを

一生の仕事にして大丈夫かなと思ったりしますが、

趣味はパソコンの組み立てだそうですから、

私などとは頭脳の仕組みが違うのでしょうね。

ただ、私が好きな棋士の一人、

糸谷哲郎八段は、

棋士になってから大阪大学に進学し、

同大学院まで卒業して、将棋も八段までになりました。

スーパーな頭脳も、いろいろなタイプがあるのでしょう。

生徒の皆さんも3年後までに、

「一層精進していく所存です」と集中できる道を見つけられるでしょうか。

中学新入学の頃

昨日は、本校の新入生説明会でした。

本校の説明会は、

ほとんどが生徒会と部活キャプテンによる説明です。

「先輩」として恥じないよう、

気合を入れて準備していました。

生徒会としては最初の大きな出番でした。

プレゼンを工夫して、堂々と説明ができました。

まだまだ改善点も見えましたが、

合格点だったと思います。

皆さん、お疲れ様でした。

さて、私の中学新入学は、なんと昭和48年のことです。

どんな時代だったか調べてみると、

オイルショックでトイレットペーパーが不足する騒動があった年でした。

映画では、ブルース・リーの「燃えよドラゴン」、芸能界では百恵ちゃんたち「花の中3トリオ」が人気だったようです。

その時、中学校に入学して、私が驚いたこと。

まず一つめ、給食がなく、弁当だったこと。

学校でパンを買うこともできました。

毎朝、日直がパンの予約注文を取って、校内の売店に注文票と集めたお金を持って行き、

4時間目が終わったら、売店にパンの入った箱を取りに行っていました。

二つめ、中学校が遠くなったこと。

今、Googleマップで調べてみると、2.3km30分弱と出ます。

小学校に比べると、距離は約4倍になったことになります。

当時は、まだまだ遠かった印象がありました。

40分ぐらいはかけて、帰りは寄り道しながらテクテク歩いていた記憶があります。

三つめ、カバンが重くなりました。

当時は手提げの皮製の「学生カバン」でした。

教科書が厚く重くなったので、取手が手に食い込んでいました。

学生カバン、今でもあるのですね、

このような物です。

また、当時はシャープペンはあったには、ありましたが、

一般的ではなかったので、

小学校では、マンガがプリントされたえんぴつを使っていたのですが、

中学校に入ったら、学生っぽい、かっこいい

MONOを買ってくれたと思います。

ネットを見ると、このような画像がありました。

このようなかっこいい透明のケースに入っていたのです。

あとは、制服が重かったこと、

部活の先輩がとても大人に見えたこと、

定期テストで順位が張り出されてびっくりしたこと、

などなどいろいろありました。

教科書が白黒だけで(最初の数ページはカラーの口絵でした)、文字は小さく、厚くなり、

「数学」などとある教科書を広げるだけで、

頭がよくなったような気がしていたものです。

「中学校の教科書」には、入学前から憧れていて、

6年生の時、近所の高校生の玄関前に、

中学校の国語の教科書が

ヒモでくくって、ちり紙交換?に出されていたのを見つけて、

頼みこんでもらってきて、読んでみた覚えがあります。

その時読んだ教科書に「魔術」という、芥川龍之介の短編小説が載っていました。

ラストのどんでん返しは、よく覚えています。

光村図書のホームページで調べてみたら、

昭和41〜43年に使われていた、中1のこの教科書だということが分かりました。

1年生の皆さんがこの頃学習した、「少年の日の思い出」も載っています。

(テスト勉強頑張ってください)

東小の6年生の皆さんも、お兄さんやお姉さん、

中学生以上の知り合いがいる人は、

どの教科でもいいので、

中学校の教科書をちょっと見せてもらっては、どうでしょう。

今読んでみて、面白そうだなと感じた教科は、

中学校に入っても得意教科になることだと思います。

現在の中1の国語の教科書はこれです。

大きく、カラフルになっています。

午前5時のニュースの言葉から

一昨日、土曜日の午後11時過ぎに、福島県沖で地震がありました。

最大震度6強、ということで、

10年前の震災の時よりも、強い揺れが感じられたという所もあるようです。

被害を受けられた方には心からお見舞い申し上げます。

私は後でSNSで知ったのですが、

一夜明けようとした、

昨日の早朝午前5時のNHKニュースの冒頭、

アナウンサーの方が言われた言葉が話題になっていました。

ほとんど眠れなかった方、

早く目覚めてしまった方、

ともにお疲れのことと思います。

日の出まで、あと1時間ほどになりますけれども、

できるだけ安全な場所で、

少し目を閉じながらでもかまいませんので、

最新の情報をお聞きいただければと思います。

とても優しい言葉だと思いました。

NHKのアナウンサーの方は、

これまでも災害の報道の際に、このような言葉を語りかけておられます。

いわゆるアドリブで話されているのでしょうか。

ニュースの内容とは違った、

前置きの短い言葉ではありますが、

私もこのように言葉が遣えるようになりたいと思いました。

(写真はTwitterから)

渋沢栄一「蟹穴主義」について

今夜からNHK大河ドラマ「青天を衝け」が始まるそうです。

主人公は新しい一万円札にも肖像が描かれるという、

渋沢栄一さんです。

渋沢栄一さんは、「日本資本主義の父」と言われる方だそうです。

渋沢栄一 記念財団HP を見て、生涯をまとめてみます。

*****

渋沢栄一は1840(天保11)年2月13日、(181年前ですね)

現在の埼玉県深谷市の農家に生まれました。

郷里を離れた栄一は一橋慶喜(のちの十五代将軍)に仕えて実力を発揮し、

次第に認められていきます。

27歳の時には、パリの万国博覧会を見学するほか欧州諸国を訪れたそうです。

明治維新となり、「商法会所」を静岡に設立、

その後明治政府に招かれ大蔵省の一員として新しい国づくりに深く関わります。

1873(明治6)年に大蔵省を辞した後、栄一は一民間経済人(「第一国立銀行」の総監役・頭取)として活動をスタートしました。

栄一は株式会社組織による企業の創設 ・育成に力を入れ、

「道徳経済合一説」を説き続け、生涯に約500もの企業に関わったといわれています。

また、約600の教育機関 ・社会公共事業の支援並びに民間外交に尽力し、

1931(昭和6)年11月11日、91歳の生涯を閉じました。

*****

500の企業、600の教育機関、社会公共事業、民間外交に関わるとは、すごい人ですね。

東京ガス、東京海上火災日動、いすず自動車、日本赤十字社、一橋大学などにゆかりがあるようです。

また、説き続けた「道徳経済合一説」とは、

大正5年(1916年)に著した『論語と算盤』に詳しいそうです。

私は中田敦彦さんの「YouTube大学」で知りました。

……幼少期に学んだ『論語』を拠り所に倫理と利益の両立を掲げ、

経済を発展させ、利益を独占するのではなく、国全体を豊かにする為に、

富は全体で共有するものとして社会に還元することを説くと同時に、自身にも心がけた。

(Wikipedia から)

この「論語と算盤」に出てくるのが

「蟹穴主義」 です。

渋沢さんは、大意、次のように述べられているようです。

「世の中には随分自分の力を過言して、非望を起こす人もあるが、

余り進むことばかり知って、分を守ることを知らぬと、

飛んだ問違を惹き起こすことがある。

私は蟹は甲羅に似せて穴を掘るという主義で、渋沢の分を守るということに心掛けてる」

「これでも今から十年ばかり前に、ぜひ大蔵大臣になってくれだの、

また日本銀行の総裁になってくれだのという、交渉を受けたこともあるが、

自分は明治六年に感ずるところがあって、実業界に穴を掘って這入ったのであるから、

今更その穴を這出すこともできないと思って、固く辞してしまった」

「実際人はその出処進退が大切である。

しかしながら分に安んずるからといって、進取の気象を忘れてしまっては何もならぬ。

つまり分に安んじて進むのがよかろうと思う」

これが、「蟹は自分のからだに合わせて、穴を掘る」

という言葉による、「蟹穴主義」だそうです。

自分ができること、自分の得意なものを極めて、社会に貢献すること。

そしてそのことを自分の喜びとすること。

そういったことを大事にされていたようです。

とはいっても、

渋沢さんの蟹穴hsものすごく大きい穴だったようですが。

不要不急の外出を避けて、部屋にいる時間が長くなると、

ここが自分の蟹穴かな、などと部屋を見回しているところです。

参考資料

名著「失敗の本質」拾い読み

昨日ふれた、名著「失敗の本質」に関して、もう少し述べたいと思います。

「失敗の本質」は日中戦争、太平洋戦争における日本軍の「失敗」について分析している本ですが、

その「本質」を見てみると、現代でも参考になる点があるように思います。

ネット記事の「なぜ、今『失敗の本質』なのか? これから読むための7つのヒント」

は、4年前に書かれていますが、「現代日本に共通する5つの弱点」について、

次のように解説してあります。

(1)あいまいな目的、さらに失敗を方向転換できず破綻する組織

(2)上から下へと「一方通行」の権威主義

(3)リスク管理ができず、人災として被害を拡大させる

(4)現実を直視せず、正しい情報が組織全体に伝達されず悲劇を拡大する

(5)問題の枠組みを新しい視点から理解できない

一庶民の私が思い当たることもいくつかありますが、少し挙げてみます。

(1)について

感染拡大防止とGO TO、2つの相反する目的をいっしょに達成させようとしたのでしょい。

また、GO TO の中止や緊急事態宣言について、もう少し早い判断はできなかったのでしょうか。

(2)について

今言っても仕方ありませんが、1年前のことを思い出すと、

前首相の一声での全国一斉臨時休校、効果とリスクについて情報や意見は検討されたのでしょうか。

また、最近、ある大きな会の長が「会議は長くならないように(女性は)わきまえろ」

という考えであることも分かりました。

「わきまえ」というと大人の対応ですが、

言いたいことはつまり、自分に忖度しない者は使えない、と思っているということでしょうか。

(3)や(4)について

正しく迅速な状況把握と情報収集からの、リスクの予測と管理が必要ではないかと思います。

コロナ禍の中では難しいことも多いと思いますが、

医療現場を一度でも訪れて現状を目の当たりにした政治家が、

何人ぐらいいらっしゃるのでしょう。

「仮定の質問には答えを差し控える」と言ってはいけない気がします。

また、本書では「兵站の軽視、楽観」も指摘されています。

それとは少し違うかもしれませんが、

薬液が残ってしまう、もったいない注射器を大量に準備していたニュースなど、

ワクチンの準備等は大変なお仕事でしょうが、「今分かったのかな」と少し残念な気がします。

(5)については、私たち学校でも大切なことで、学校生活や教育課程など、さまざまな見直しが迫られています。

「目的の達成につながらない目の前の勝利」という言葉も出てきます。

全体のゴールや戦略が重要だということのようです。

学校でも、政治や経済などのせいばかりにせず、

できるだけ先を見通しながら、対応していかねばと考えています。

こちらの解説も読みやすいと思います。

「調整型のリーダー」に「?」

「東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長(83)は、女性を蔑視する発言をした責任を取り、会長を辞任する意向を周囲に伝えた」

と報道がありました。

すでにいろいろな人が、いわゆる「女性を蔑視する発言」や「逆ギレ会見」について

発言しておられますので、

今さら私が言うことはありません。

しかし、「責任を取って辞職する人が、後任を指名する」という、ちょっと理解できないことがあり、

パソコンを開きました。

2つの疑問を感じました。

まず、今朝の朝日新聞に掲載されていた記事です。

あるJOC関係者が、大企業トップや女性が候補としてあがったという後任選びについて、

「五輪に否定的な声がある中、開催にせよ、中止にせよ、大きな決断が迫られる。

今後がある人はそういう大きな決断に責任を持つのは難しいだろう」

こういう意見が交錯する中での、日本を代表する組織のリーダー選び。

このような感覚でいいのでしょうか。

私は、「では、大きな決断は『今後がない(先が短い?)』人に任せるのか?」

とはなはだ疑問に感じます。

難しい局面に直面しているからこそ、

明晰な情報分析ができ、今後の展望を持てる、

決断力のあるリーダーが必要ではないでしょうか。

次に、今朝のテレビ朝日のニュース番組で、

後任候補の川淵三郎さんが取材に答えていた内容の一部です。

大意ですが

「断ろうと思って(森さんのところに)行ったんだが、

もうすでに外堀は埋められてしまっていた」

という意味のことをおっしゃっていました。

この場合の「外堀が埋められる」とは、

周囲や関係者への「根回し」が済んでいるということでしょう。

そして、

「周りはみんなあなたの就任に賛成。

あとはあなたが『はい』と引き受けるだけだ。

あなたが『はい』と言わなければ、みんなが迷惑するし、私のメンツがつぶれる。

さあ、どうしますか」

ということではないでしょうか(実際に森さんがこう言ったというわけではありませんが)。

これが日本の「調整型リーダー」というものではないかと思います。

米国のマスコミ報道でも

「日本では政治家が水面下で動き、

観測気球を上げて様子を見ながらことを進めるのは常」

と言っているそうです。

この進め方では、判断までの経緯や理由、そしてその責任が曖昧になります。

名著「失敗の本質」(野中郁次郎 他)

「空気の研究」

などでも述べられていることではないでしょうか。

私は「調整型リーダー」をすべて否定するわけではありませんが、

もう違う形の真のリーダーが必要だと思います。

森さんの業績などを評価し、擁護する声も多くあるようですが、

私が今回の件で感じたことについて、書いてみました。

皆さんはどうお考えですか。

(写真は毎日新聞から)

緑に萌える権現の

今朝の朝日新聞に、次のような記事がありました。

「豪州国歌、young→oneに 先住民へ敬意込めた歌詞に変更」

シドニーで1月に行われたクリケットの国際試合の前に、

ミュージカル俳優のステファニー・ジョーンズさん(27)がその歌詞の変わった国歌を歌ったそうです。

*****記事から引用

(変えられた歌詞は)

「We are one and free」(私たちは一つで自由だ)。

歌詞の1番の2行目で、

昨年末までは「We are young and free」(私たちは若くて自由だ)だったところだ。

*****

なぜこのような変更が行われたのか、記事ではこう続きます。

*****

英国王を元首とする豪州は1901年の豪連邦成立以来、

英国の国歌「ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」を国歌としてきたが、

1984年にいまの国歌「アドバンス・オーストラリア・フェア」に変えた。

ただその歌詞は、1788年の英国の入植開始以降の歴史を反映した内容で、

6万5千年以上前から住む先住民の多くの人々にとって、特に「若い国」という表現は受け入れがたいものだった。

歌詞を変えよう、という運動は2006年に有名歌手らが始めた。

*****

つい40年ほど前まで、オーストラリアの国歌がイギリス国歌だった、ということも初めて知った次第ですが、

変更になった当日、今年1月1日の同紙の記事には、こうあります。

*****

モリソン首相は

「豪州は近代国家として比較的若い一方で、先住民たちの多くの物語は古代からある。

国歌がこの真実を反映することが正しい」とした。

どうして今、変更するのかについては、

未曽有の森林火災と新型コロナウイルスに見舞われた昨年に国民が一致協力して対応したとして、

「この偉大な団結が国歌でも、よりしっかりと確実に反映される時だ」と説明した。

*****

国歌は国の象徴のようなものでしょうから、オーストラリアのこの決断はうなずけるところです。

さて、本ホームページのサブタイトルは

「東天高く 藍より青く」

は、本校校歌の一節を取ってあります。

一番の「東天高く 六郎次」と

三番の「藍より青い苓南の」です。

この一節をはじめ、本校校歌は、久玉中と深海中が統合して本校が誕生した時の、

高い理想を表した素晴らしい歌詞だと思います。

その一番は

「緑に萌える権現の」

と続きます。

久玉で愛されてきた歴史のある、権現山が登場します。

(権現山が古来どのように親しまれてきた歴史があるのかは、

先日、心の相談室の榎田先生の旦那さまが来校された時に、詳しく教えていただきました)

特に、本校の先輩方有志の「権平会」の皆さんが

桜を植えるなど、美しく保ってこられてきたと聞きます。

(由美かおるさんの記念植樹もあるようです 「天草探見」から)

先週、その権現山に本校2年生が立志登山し、

ボランティア活動で清掃させていただきました。

牛深東の地元の皆さんや先輩方の志を継ぐという意義も込めて、

短い時間ではあるましたが、汗を流してきれいにました。

この様子は、熊日新聞にささやかながら紹介していただきました。

ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。

山口くんの頼もしい立志の決意も掲載されていました。

ちなみに写真はNIE(教育に新聞を)担当でもある、

丸山先生の撮影したものです。

先週土曜日に掲載されたこの記事のおかげで、

たまたま、今週はたくさんのお客様が

校長室に見えているのですが、

皆さんから口々に、生徒たちを褒めていただいています。

昨年度から始めたこの立志登山も、

本校の新しい伝統として受け継いでいってほしいと願っています。

2年生の権現山への立志登山が、熊本日日新聞で紹介されました(2021/2/6)

マック思考とスタバ思考

日本マクドナルドが9年ぶりに最高益を更新したそうです。

企業として、コロナ禍の中の需要に対応したということでしょう。

昨日のこの欄では、なぜかカフェ(喫茶店)についてに話が長くなりました。

今日はそこからの、マック(マクドナルド)とスタバ(スターバックス)に関する話に進みたいと思います。

以下、 仕事が早く終わる「スタバ思考」と、終わらない「マック思考」 吉田幸弘

を参考、引用させていただきます。

吉田さんは、

マックは「ムリ・ムラ・ムダ」を削るために業務の仕組みの改善に取り組み、

「細かな作業までマニュアルでしっかりと定め、いかにスピーディにムダのない動きで対応するかを重視」していると言います。

たしかCMで流されていた「スマイル=0円」のスマイルでさえ、マニュアルどおりが求められるのですね。

*****

マクドナルドは回転率を重視しているので、ある意味、仕方ないのですが、

当然マニュアルにない商品はつくりません。

フライドポテトに塩味たっぷりでとか、

特別料金を出すからダブルフィッシュバーガーをつくってくださいなんてことはできません。

マニュアルに書かれていないことはやってはいけない。

そう徹底することで、スムーズに業務を進めることができるのです。

*****

しかし、スタバの流儀はこれと対照的だと言います。

*****

スターバックスでは、マニュアルは定められているものの、

スタッフ一人ひとりが自分で考えて動くことを認められています。

メニューにないコーラやスプライトを出してもらうことはさすがにできませんが、

ティーラテのミルクの量を調節してくれたり、コーヒーに蜂蜜を入れてくれたりと、特別な注文にも応えてくれます。

紙コップに「Have a good day!」などとメッセージを書いてくれることもあります。

(中略)

お客様一人ひとりと向き合ってくれる分、効率が悪いように思うかもしれませんが、

その姿勢だからこそ、多くの人に愛され、人気を保ち続けているといえるでしょう。

*****

たしかに「スタバでやってくれるおいしい追加サービス」といった特集を見たことがあります。

よく覚えてはいませんが、私もその記事を読んで、

「バニラとシナモンパウダー追加」か何かを頼んだことがあります。

記事ではここから

マクドナルド流の接客に見られる「マック思考」、

スターバックス流の接客に見られる「スタバ思考」に言及します。

*****

「マック思考」はマニュアルを厳守し、ムダをいっさいつくらないというものです。

仕事時間を減らすには一見、効果的なように見えますが、

考えることをしなくていいので、「もっと他にいいやり方があるのかもしれない」と思っても、

「マニュアルにはこう書いてあるから」と、採り入れることはしません。

いわゆる、ただ「仕事をこなす」状態です。

言い換えると、常にマニュアルありきで、状況に応じて対応を変えることができない分、

マニュアルにない仕事は手間も時間もかかってしまうということです。

そのため、結果として仕事時間が増えていってしまいます。

*****

私の立場で言うと、

熊本地震やコロナ禍で、従来の規定のマニュアルや予定、計画が

通用しなくなってしまった時、

このマック思考だけでは立ち往生してしまうように思います。

では、一方の「スタバ思考」はどうでしょう。

*****

一方、「スタバ思考」は1件ずつ、仕事の内容や相手に合わせて

満足をしてもらえる方法を考え、ていねいに仕事をするというものです。

「1件1件考えて仕事をすると、時間もかかって大変ではないか」

と思う人もいるかもしれませんが、それはむしろ逆です。

「この相手にはこういう対応をしたら満足していただけるかな」

「この仕事は、こういうふうに取り組んだらスムーズに回せそうかな」などと考えることで、

その仕事、相手に適した対応をすることができ、

クオリティが高くなるうえに、ミスも起きにくくなるため、

実は仕事時間が増えることはありません。

*****

端的に言うと、「お客様の満足のため」という筋の通った「臨機応変」ということでしょうか。

皆さんはこの2つの思考の流儀について、どう思われますか。

私は「スタバ思考」に一票です。

「マック思考」は、事前の計画からスタートするPDCAサイクルに近く、

「スタバ思考」は現状の見極めや気づきからスタートする「OODA思考」に近いと思います。

「OODA思考」は、もともと戦争の戦術から生まれたものですが、

私に言わせていただけば、

「気づき・考え・実行する」に通じるものです。

先日から話題にしてきた

「コンコルド効果」も、

「情報化社会での自己学習能力」も、

「スタバ思考」も、

私の狭い了見の中では、どこかでつながってくるのでした。

本校では毎日、OODAの訓練をして、

生徒たちの「気づき・考え・実行する」力を育んでいます。

写真は本校の誇る黙働掃除の様子です。

(Googleで「黙働掃除」で検索すると、全国の他校に混じって、この写真が20番目に出てきました)

本校生がスタバでのアルバイトするなら、即戦力になることでしょうね。

宮藤官九郎さんからのスタバ、コメダ珈琲店について

お気づきかと思いますが、私はプロレス鑑賞を趣味としています。

この頃毎週金曜日に放送が始まった、

「俺の家の話」というドラマは、

プロレスラーが能の宗家の後継ぎをするとかしないとか、

息子が父親の介護をするとかしないとか、

ヘルパーさんが財産目当てとかそうでないとか、

そういったドラマです。

プロレスのシーンが出てきたり、長州力さんをはじめとした懐かしいプロレスラーが出演したりされるので、

わざわざ録画してまで見ているという具合です。

ところどころ、シビアな問題や心の機微にもふれながら、

テンポよく会話が進み、

これまたところどころ、面白いギャグが織り込まれていたりします。

落ち着きのない私にとってはリズムが合う面があります。

これはひとえに、脚本の宮藤官九郎さんの個性によるところです。

「あまちゃん」や「いだてん」など、

テンポのいいドラマをよく書かれている脚本家さんですが、

いつか何かの記事で、

「あまちゃん」のシナリオは、

吉祥寺のスタバで書いている(パソコンを打っている)とおっしゃっているのを読みました。

作家や脚本家などという人は、

本をうず高く積んだ書斎で、原稿用紙にうずくまっているようなイメージでしたが、

そんなのは昭和の古いイメージであって、

今は原稿はパソコンでしょうし(タブレットかもしれません)、

場所はスタバでも不思議ではないかもしれません。

ただ、レポートやエッセイなどなら、

スタバや図書館の一角でも執筆できそうですが、

人気連続ドラマのシナリオが、

そのような半公共の場みたいな場所で執筆されているのは、

少し意外に思ったものです。

しかし、たしかに私も、学校のイントラネットを使う必要のある仕事は別として、

他の仕事であれば、

学校や自宅以外の方が集中できるということがあります。

今は牛深のアパートからほとんど出ませんので、仕方ないですが、

益城に帰った時は、

スタバやコメダ珈琲店にサーフェスを持参して陣取り、

仕事をさせてもらったりします。

(もちろん、スタバのキャラメルフラペチーノや

コメダの味噌カツサンドもお目当てですが)

昨年度の特別活動の研究発表会の報告資料づくりでは、

原稿の再構成や校正を担当しましたが、

夏休み中に、ほとんどすべての作業を熊本市内のコメダ珈琲で行いました。

雑踏のの中の孤独というのでしょうか、

人のいるほんの少しのざわざわ感の中で、

誰も自分に関心を払わないでいてくれる雰囲気が、

仕事をするのにちょうどいい緊張感があって、いいものです。

牛深には残念ながらその種のカフェがないのが残念です。

コロナ禍の中でなければ、保護者の方にも参観していただきたいほど、

本校の朝の教室は落ち着いています。

本校生徒が朝の「苓南タイム」で自学自習に集中しているのを見ると、

朝一番のこの教室も、このスタバとかの雰囲気に似ているのかなと思います。

(いつもお世話になっている、スターバックス熊本大江店と、コメダ珈琲店熊本桜木店です)

「是非もなし」光秀と信長に学ぶ

心しらぬ

人は何とも言はばいへ

身をも惜まじ

名をも惜まじ

ご存知、戦国武将の明智光秀の

辞世の歌と伝えられている短歌です。

私の心の中を知らない人は

何とだって言いたいなら言えばいい

私は命も惜しまないし

名誉も惜しまない

本能寺の変、今で言うクーデターの首謀者であり、

歴史上は主君信長への謀反人として語られる光秀です。

生前も、後世に謀反人の汚名を着せられることを予想していたのでしょうか。

この歌は、世間や後世の評価はどうあれ、

自分で決断して取った行動に

恥じることはない、という

武士らしい潔さとか覚悟を感じます。

また、逆に考えれば、

自分の心の中の本当の思いを

理解してくれる人(家族や臣下)が必ずいることを、

彼自身は確信しているようにも思えます。

私にもそんな理解者がいるといいのですが。

コロナ禍の一年を駆け抜けた麒麟、

大河ドラマ「麒麟がくる」が昨夜、最終回を終えました。

「是非もなし」とは、

光秀の謀叛を知った信長が、つぶやいたとされる言葉です。

「仕方がない」という意味でしょうか。

こちらも潔さを感じます。

また、光秀の最大の理解者は、結局信長だったかもしれない、

などと思いを巡らせると、

歴史を学ぶ興味は尽きないように思えてきます。

(写真はNHKから)

人と話したい「Clubhouse」について

一人暮らしをしていると、

休日には終日家にいて、生きている人間とは、一言も言葉を交わさないということがあります。

会話のできるAIロボット(ペッパーくんやアイボなど)が話題になった当時、

こんなものをわざわざ買う必要があるのかな、と訝しく思ったものですが、

ここにきて、自粛生活も日常的になり、まだ売ってあるのかなと思っています。

先日、朝日新聞で

「『クラブハウス』で公開取材してみたら…気づけば3時間」

という記事が目に留まりました。

日本でも利用者が急増しているという、

音声型のSNS「Clubhouse(クラブハウス)」についてのレポートです。

クラブハウスってどんなものでしょう。

(これはゴルフ場にあるクラブハウス)

利用するには、iOS端末専用のアプリを入手し、

アカウントを持っている利用者の紹介を受けて登録することが必要……と紹介してあります。

さらに詳しく、記事から引用してみます。

*****

利用者同士のおしゃべりの場は「ルーム」と呼ばれる。

画面に表示される様々なルームの中から関心があるものを選ぶと、

そこでの会話の音声が流れてくる。

ただ聞いているだけでもよいし、ルームの主催者の許可を得れば発言することもできる。

規約では、利用できるのは18歳以上に限られ、実名で登録するよう求められている。

会話の内容は記録が残らず、録音や文字起こしは禁止。

クラブハウスで話された内容を主催者の許可なく公表することも禁止だ。

*****

色々なツールをよく考えるものですね。

Twitterのように文字による短いコメントの連発でもなく、

Instagramのように画像でも、TikTokのように動画でもないSNSなのですね。

会話や雑談に特化した「個人ラジオ局」と書いてあるものもありました。

たしかに、YouTubeが「個人テレビ局」なら、そうかもしれません。

文字や記録に残らないというのは、

気楽に参加しやすいようですが、逆に問題もありそうですが。

まさにクラブハウスというか、スナックか居酒屋に入ると、

何組かの常連たちが雑談しているので、

関心があれば、「ちょっと私も仲間に入れていただいていいですか」

などと言って入っていく感じでしょうか。

記事は次のように続きます。

*****

芸能人や知識人らの会話をラジオのように気軽に聞けることもあり、

日本では1月下旬から利用者が急増した。

趣味や仕事、ライフスタイルなどをテーマに見知らぬ人同士が交流したり、

知人らとあえてオープンな場でおしゃべりしてみたり、

仕事のミーティングを公開してみたり

――と利用者は手探りで楽しみ方を模索している最中だ。

*****

記事ではこの後、大学の先生がルームを設定して、

面識のない有名人の人と会話を楽しんだり、

クラブハウスを使って取材をしたりしたことが続きます。

私がこの話題に触れて感じたことは、

人と直接対面せずに済む、

あるいは対面を避けて生活せざるを得ないような

「新しい生活様式」の中で、

人はやっぱり、人と話をしたいのだな、

関わりたいのだな、ということです。

たわいのない雑談でも、孤立するストレスの解消には、どれだけ有効か分かりません。

生徒たちも休み時間には楽しそうに、よくおしゃべりをしています。

密にならないように気をつけて、

友だちとのコミュニケーションを取ってほしいと思いました。

大事なのは「自己学習能力」→「気・考・実」

昨日の

大事なのは「読む」力

に続いて、今日も

国立情報学研究所教授の新井紀子さんの書かれた文章から、

気になったお話を紹介させていただきます。

新井さんは、

「これまでの入試は

『嫌なタスクであっても、頑張って乗り越える能力』

をテストしてきた面がある。」

と言われています。

端的な指摘ですが、

私などは自分自身、その「これまでの入試」をくぐり抜けてきた一人ですし、

「これまでの入試」への対策をずっと指導してきました。

ですから、この指摘は、「うーん」となってしまいます。

「入試で見られてきたのは、つまりは忍耐力だったのか」と思うわけです。

しかし、続けて

「それ(これまでの入試)は20世紀型の労働スキルと合致していた。」

と言われると、理解できます。

教育の目標の一つは、

経済が求める優秀な労働力を作り出すことなのでしょうから、

20世紀の工業化社会、大量生産の経済の中では

「忍耐力」や「堅実さ」などが重要だったように思えます。

極端にいうと、

「大工場の中で分担された仕事を、堅実に間違いなくこなしていくこと」とか

「残業をいとわず、バリバリ仕事をこなしていくこと」

などが連想されます。

ところが、現在の「情報化社会」では、

いかに情報を収集し、必要に応じて処理し活用していくことが求められていめす。

これは、どんな職業においてもそうではないでしょうか。

例えば教員にしても、

「チョーク一本、俺の話を聞け」

のような、私が長くやってきたような授業では、

社会や生徒のニーズには合いません。

ワークシート1枚作るのにも、

手書きで教科書や参考資料を写していた時代ではなくなっています。

インターネットによる情報は刻々流れ出していますし、

AIなどの先進技術も日々進化しています。

新井さんは

「21世紀は学び続ける能力が問われる」とし、

「自学自習能力を全員に身に付けさせることが必須」

と述べられています。

続けて

「が、自学自習とは何か、どの段階でどう身につけるかが、

実は指導要領にも明記がなく、トレーニング方法も確立していない。それが問題」

と指摘されています。

「授業と別建てで自学自習だけを教える教科は作っても意味がないので、

各科目の中で、トレーニングさせていくしかないのでは?」

私もそう思います。

「『自学自習』を『好きなことを好きなように学ぶ』と勘違いする方もいるようですが、

たぶん機械との競争時代は、それでは不十分かと。」

新井さんは、人間の仕事を進化したAIに取って代わられる時代についての著書も多い方です。

この点は、withコロナの時代では、さらに加速するのではないでしょうか。

わざわざ外出して手を触れなくても、また人と対面しなくても、用が足りることは増えていますし、より身近になっています。

そこにはネットやAIが介在しています。

「むしろ『好き嫌いにかかわらず必要を認識して自学自習できるスキル』が求められるので、

義務教育でそのスキルを体系的に身に着けさせないと、格差は拡大する一方」

「与えられたことをがまんしてやる」

のではなく、

「必要なことを見極め自分で考え、工夫してやる」

ということかもしれません。

ここまで考えて、私は本校生徒の

「気づき・考え・実行する」力を育む学びの方向性は、間違っていないと思いました。

写真は、朝の苓南タイムで自学自習に取り組む本校生徒です。

大事なのは「読む」力

江川紹子さんのこの記事を読みました。

大事なのは「読む」力だ! ~4万人の読解力テストで判明した問題を新井紀子・国立情報学研究所教授に聞く~

以下、要点をまとめますと、

*****

新井紀子・国立情報学研究所教授は、

人工知能(AI)でロボットが東大に入学できるか、

という「東ロボくん」プロジェクトで知られる数学者だ。

今後、AIに多くの仕事が取って代わられることが予想されるが、

そういう社会にあって人が活躍の場を確保し、

より幸せに生きられるためのスキルとして、「読解力」に注目。

全国の学校、さらには社会人も含めて、

文章などの意味をどの程度正確に読めているのかを見る

リーディング・スキル・テスト(RST)を行ってきた。

すでに受験した人は4万人を超えた、という。

*****

このテスト(RST)では、

(1)主語・述語や修飾語など文の係り受けを理解する

(2)「それ」「これ」などの指示語が何を示すか見つける

(3)2つの文が同じ意味を表すかどうか見分ける

(4)体験や常識、その他の様々な知識を使って文章の意味を理解する

(5)文章と図形やグラフを比べる

(6)文章を読んで、それと合う具体例を認識する

等の力を見るそうです。

なんだ、簡単そうだなと思われるかも知れませんが、

ここでは、一つだけ例題を見てみましょう。

*****

〈例題〉

Alexは男性にも女性にも使われる名前で、女性の名Alexandraの愛称であるが、男性の名Alexanderの愛称でもある。

この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまるもっとも適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

Alexandraの愛称は( )である。

① Alex ② Alexander ③ 男性 ④ 女性

*****

さて、いかがでしょう。

ちょっと考えてみてください。

「チラ見」とか「二度見」とかがありますが、

「二度見」しないと勘違いしそうな文ですね。

言うなれば、意味の伝わりにくい上手じゃない文なのです。

しかし、この問題は、上記の

「(1)主語・述語や修飾語など文の係り受けを理解する」ことができているか調べる、端的な問題になっています。

正解は最後にお示ししますが、正答率は

中1 23.5% 中2 30.6% 中3 51.4% 全国中学生計235名 37.9%

高1 64.9% 高2 68.0% 高3 57.1% 全国高校生計432名 64.6%

だったそうです。

短い文ですが、中1では4人に1人しか正しく理解できていませんね。

新井さんはこう言われています。

*****

教科書が読めてない子がたくさんいる、ということです。

文章を読んでいるようで、実はちゃんと読んでいない。

キーワードをポンポンポンと拾っているんです。

○○と○○と○○という言葉が出てきたら、こんなもんだろう、というような。

『……のうち』とか『……の時』『……以外』といった機能語が正確に読めていない。

実は、それはAIの読み方に近いんです。

「数学の問題は、『……のうち』とか『……以外』『……と接する』などという言葉をちゃんと読まないと解けなかったりします」

*****

「二度見」してでみ、きちんと理解しなくてはいけないところを、

ざーっと「チラ見」しただけで、次へ行ってしまうので、

正しい理解ができていないということでしょうか。

ちなみに、

さっきの例題の正答は、①Alex です。

たんなる「注意力」などの問題ではなく、

「読む」力は、私自身も、指導に当たっても、

大事な問題を含んでいると思いました。

写真は中学最後のテストを頑張る3年生たちです。

「理想の上司」と「理想の新入社員」

「理想の上司」は?という話題がニュースで取り上げられていました。

明治安田生命が、今春入社を控えた新社会人(学生)を対象に実施したアンケートの結果だそうです。

「理想の上司」櫻井翔、新垣結衣、J.Y.ParkらTOP10に新勢力続々 内村&水卜アナは5連覇

私の長女もこの春就職する予定なので、どんな感じかなと思って

ちょっと見てみました。ランキング結果は、上記HPから引用しました。

![]()

【理想の「男性上司」トップ20】

1位:内村光良(1位)

2位:櫻井翔(圏外)

3位:イチロー(4位)

4位:設楽統(3位)

5位:J.Y.Park(圏外)

6位:ムロツヨシ(7位)

7位:大泉洋(圏外)

7位:カズレーザー(2位)

7位:長谷部誠(7位)

10位:博多大吉(7位)、

11位:伊達みきお(圏外)

12位:所ジョージ(14位)

12位:松本人志(6位)

14位:明石家さんま(12位)

15位:桝太一(5位)

16位:有吉弘行(14位)

17位:田中圭(10位)

18位:松岡修造(17位)

19位:安住紳一郎(10位)

19位:堺雅人(圏外)

19位:タモリ(13位)

新卒生の「上司」なので、挙げられているのはみんな私より年下の方ばかりでした。

それにしても、私の思っていた「上司像」からは、ずいぶん違っていました。

頭が良さそうで、人当たりがよくて、

厳しさよりもフォローが上手そうな人が多いように感じます。

それにしても、バラエティなどに出て活躍している人が多いですね。

私の印象では、18位:松岡修造さん、19位:堺雅人さんなんかは、

「上司像」としては分かるのですが、

他には、ちょっと頼りないなと思うような方もいますね。

女性の部も見てみました。同じく引用します。

【理想の「女性上司」トップ20】

1位:水卜麻美(1位)

2位:天海祐希(2位)

3位:新垣結衣(圏外)

4位:小池栄子(12位)

5位:指原莉乃(20位)

6位:佐藤栞里(圏外)

7位:石原さとみ(圏外)

8位:いとうあさこ(3位)

8位:長澤まさみ(圏外)

8位:弘中綾香(圏外)

11位:渡辺直美(12位)

12位:石田ゆり子(7位)

13位:近藤春菜(15位)

14位:イモトアヤコ(12位)

14位:米倉涼子(8位)

16位:有働由美子(4位)

17位:田中みな実(6位)

18位:吉田沙保里(10位)

19位:北川景子(10位)

20位:SHELLY(圏外)

こちらも同じような傾向でしょうか。

2位:天海祐希 さんは、長くランキング入りされているそうです。

分かるような気がします。

しかし、新垣結衣さん、石原さとみさんに至っては、どんな「理想」なのかと、

ちょっと判断基準に疑問を持ってしまいますが。

また、これが現役社会人の回答では、

タモリさんや有働由美子さんなどが上位に入ってくるようです。

私などは以前、先輩から管理職の心構えとして、

「職務には厳しく 職員には優しく」

「情は汲まなくてはならぬが、筋は通さねばならぬ」

などと教えてもらったものです。

令和の時代の職場の人間関係ということも、考えさせられました。

明治安田生命の発表資料→PDFはこちら によると、

社会人が選ぶ「理想の新入社員」という項目もありまして、

男性は大谷翔平さん、女性は浜辺美波さん(私はこの方は存じ上げませんが)とのことでした。

また、「社会人が新入社員に期待すること」は、

謙虚さがある(39.2%)

明るく、朗らか(37.7%)

覚えたことを次に活かせる(31.7%)

が多かったようです。

たしかに、逆を考えてみるとよく分かります。

生意気で言うことを聞かない新入社員 や

暗くて陰気な新入社員

何回も同じことを教えないといけない新入社員は、

「こんな新入社員はいやだ」ランキング入りでしょうね。

生徒の皆さんは、就職はまだ先でしょうが、

新入生として、先生方や先輩の方たちにお世話になることも多いでしょう。

謙虚さ、明るさ、そして「覚えたことを次に活かせる」ことが大切なのはいっしょではないでしょうか。

「気づき・考え・実行する」東中生なら、

「覚えたことを次に活かせる」ことは大丈夫でしょう!

ご家庭でも、保護者の方の経験や職場のことなどを交えて、

話題にしてみられてはいかがでしょうか。

昭和の「ボス」といえば、この人でした。

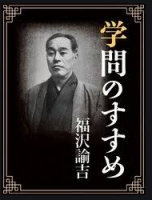

天は人の上に人をつくらず…だって、そう書いてあるじゃないか

福沢諭吉さんの

「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」

という言葉は有名ですね。

「世の中の人はみんな平等だ」という、

福沢さんの、明治時代においては進んだ思想の一端を示す言葉だと、私は思っていました。

しかし、

「理解力や読解力が低い人」に共通するヤバい口ぐせ 理解が早い人の頭の使い方

という記事を読んで、目からうろこでした。

「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」のところだけよく引用されますが、

原文は

「『天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず』と言へり」

であって、これは口語訳すると

「『天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず』と言われている」

という意味です。

「世間ではよく、~って言うじゃない?」ということですね。

ですから、この「天は~」の一節は、福澤さんの意見ではなく、

当時の一般的な考えだということになります。

では、福澤さんがほんとうに言いたいことは、何だったのでしょう。

この「学問のすゝめ」の有名な一節は、こう続くのです。

*****Wikipediaより引用

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言われている。

人は生まれながら貴賎上下の差別ない。

けれども今広くこの人間世界を見渡すと、

賢い人愚かな人貧乏な人金持ちの人身分の高い人低い人とある。

その違いは何だろう?

それは甚だ明らかだ。

賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとに由ってできるものなのだ。

人は生まれながらにして貴賎上下の別はないけれど、

ただ学問を勤めて物事をよく知るものは貴人となり富人となり、

無学なる者は貧人となり下人となるのだ」

*****

「賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとに由ってできるものなのだ」

つまり、勉強することが大切だということを言いたいのでしょう。

まさに「学問のすすめ」なのですね。

前述の記事では、この福沢さんの名言を例に挙げ、

文章の前後や最後の結論までよく読まずに

「だって、そう書いてあるじゃないか」

と勘違いしてしまうことを戒めています。

これは、インターネットなどで情報のあふれている今の時代に、

気をつけなければいけないことだと思いました。

今朝のテレビの「林修先生のことば検定」では、実はこのことが出題されました。

先日勉強?していた私は、運良く3ポイントをゲットすることに成功したのでした。